优质高产广适性粳稻新品种常农粳12号的选育经过及高产栽培技术

李标 端木李玲 王雪刚 王文青 王小虎 赵品恒 孙菊英 兰国防 俞良 季向东

摘要 江苏省常熟市农业科学研究所育成的早熟晚粳类型水稻新品种常农粳12号,具有适应性较广、综合抗性较强、米质优等特点。本文介绍了常农粳12号的选育过程、特征特性,总结了配套栽培技术,以期为该品种的推广种植提供参考。

关键词 水稻;常农粳12号;选育过程;特征特性;高产;栽培技术

中图分类号 S511.038 文献标识码 B 文章编号 1007-5739(2018)23-0042-02

常农粳12号(原名为常粳14-7)为江苏省常熟市农业科学研究所通过杂交配组、海南加代鉴定选育出的水稻新品种,已于2018年5月16日通过江苏省农作物品种审定委员会审定(苏审稻20180011)。各地试验及示范结果表明,该品种株型、株高适中,穗型较大,熟期较早,稻米品质优,群体生长整齐,后期熟相较好,综合抗性好,具有很好的应用前景。

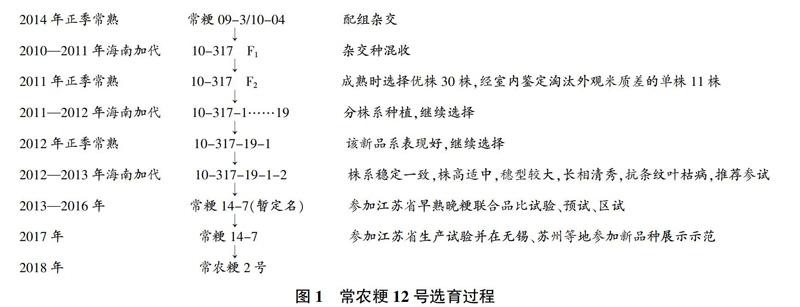

1 选育过程

常农粳12号系2010年以常粳09-3/10-04配组杂交,经过在常熟本地与海南三亚连续5代的人工选择,于2012年发现并选中“10-317-19-1-2”株系,其生长表现稳定一致,株高适中,长相清秀,穗型较大,结实率较高,且对条纹叶枯病抗性较强。其选育过程见图1。

2 中间试验表现

2013年参加联合品系比较试验,该品系表现稳定,性状一致,长相清秀,分蘖力较强,茎秆粗壮且弹性较好,后期熟相较好;每穗实粒数在140粒左右,外观米质优良,米粒透明,千粒重≥26 g,全生育期155 d左右,较武运粳23号早4 d。2014年推荐该品种参加江苏省早熟晚粳组预试,并被推荐参加区试。2015年参加江苏省早熟晚粳区域试验,平均产量为11 298.0 kg/hm2,较对照武运粳23号增产4.9%,居参试品种第3位,稻瘟病接种鉴定为3级(按9级制分级),综合性状表现较好,米质达国家优质标准。2016年继续参加区试,平均产量为10 716.0 kg/hm2,与对照武运粳23号相比增产5.5%,列参试品种第5位。2年平均产量为11 007.0 kg/hm2,较对照品种增产达5.2%。2017年参加生产试验,平均产量为9 829.5 kg/hm2,与对照相比增产4.8%,列参试品种第5位。

在参加江苏省中间试验的同时,该品种于2016—2017年分别在无锡、苏州以及常熟的海虞镇、尚湖镇、古里镇等多地进行了新品种展示示范,表现总体一致,长相清秀、茎秆粗壮、穗粒结构协调、结实率较高、抗病性较好、抗倒能力强、后期熟相好、产量稳定、米质较好,得到了展示示范单位的一致好评。2017年该品种在常熟市古里镇坞坵村示范种植了3.33 hm2,表现出分蘖力较强、穗型较大、后期熟相好、抗病性好等特点,实收产量平均为10 605 kg/hm2,高产田块达11 008.5 kg/hm2。

3 特性特征

3.1 株型松散適中,长相清秀

常农粳12号品种苗期叶色深绿,苗体较矮,叶姿挺,叶片稍内卷,分蘖力中等,抽穗后叶片挺立,长相清秀,株型松散适中,后期转色正常,熟较相好,收获时仍有3~4张绿叶。正常肥水条件下,株高一般为96 cm左右,谷粒椭圆,长宽比为1.8左右,颖壳较薄。

3.2 产量构成因素协调,适应性广

常农粳12号品种一般有效穗数为300万~330万穗/hm2,每穗实粒数140粒左右,结实率≥90%,千粒重26 g左右。试验数据表明,其分蘖及群体自我调节能力较强,有效穗数少时穗型较大,有效穗数多时则穗型较小,当有效穗数不足时穗总粒数最高可达180粒左右。因此,该品种在各地试验及展示示范中产量均较稳定,适应性较强。

3.3 综合抗性较好

常农粳12号品种在省区试中,经江苏省农业科学院植保所鉴定,对4个白叶枯病代表菌系PXO97、JS49-6、KS6-6t和浙173的鉴定结果为2015年3级(表现为抗),2016年和2017年均为5、5、3、5级;苗期对稻瘟病6个生理小种接菌鉴定,结果均为0级;2013年穗颈瘟鉴定结果为1级,2015—2017年最高为3级;条纹叶枯病经全省统一异地鉴定,3年结果分别为2015年抗、2016年中感、2017年高抗;纹枯病3年鉴定结果为2015年抗,2016年和2017年为高抗。在江苏省区试以及各地生产试验和展示示范过程中,未出现倒伏现象。

3.4 稻米品质优

2015年由江苏省种子管理站统一对该品种取样,经农业部稻米及制品质量监督检验测试中心检测,糙米率85.0%,精米率77.7%,整精米率67.9%,长宽比1.8,垩白率16%,垩白度4.2%,透明度1级,碱消值6.5级,胶稠度77 mm,直链淀粉含量13.4%,各项指标达到国标优质稻米标准。

3.5 熟期较早

2015年和2016年参加区试,平均全生育期为156.2 d,较对照武运粳23号早3 d;2017年参加生产试验,全生育期为159.4 d,较对照早3.9 d。

3.6 适种区域

常农粳12号是一个综合性状协调、群体自我调节能力较强、综合抗性较好的早熟晚粳品种,成熟期较早,适合其推广种植的区域为江苏省沿江及苏南地区。

4 配套栽培技术

根据该品种的特征特性,结合其多年全省各地示范试验结果,要使产量超过10 500 kg/hm2,理想的群体穗粒结构:基本苗约为90万株/hm2、高峰苗≤450万株/hm2,有效穗数约为315万穗/hm2,每穗实粒数约为140粒,结实率 ≥90%,千粒重约为26 g。虽然该品种群体自我调节能力较强,但为更好地协调穗数与穗型、结实率以及千粒重之间的关系,在生产过程中,各生育阶段应采取以下关键栽培措施。

4.1 适时播种,培育壮秧

常农粳12号一般于5月中下旬适时播种,人工栽插水育大苗秧田播种量为300~450 kg/hm2,旱育秧秧田播种量为600 kg/hm2左右。秧田在施足基肥的基础上,应于秧苗1叶1心时施断奶肥,三叶期时补施接力肥,移栽前施好起身肥,湿润育秧秧龄以28 d左右为宜。机插秧一般于5月下旬播种,大田用种量为30 kg/hm2,秧龄以15~18 d为宜。秧田播种后,需加强管理,重点做好病虫草害的防治工作。

4.2 建立合理的群体结构

大田生产中,适宜的株行距为13.3 cm×30.0 cm,栽植24万穴/hm2左右,穴栽种子苗3~4株,基本苗90万株/hm2左右。一般在移栽后20~25 d达到预期的茎蘖数,随后应及时搁田,将高峰苗控制在420万~450万株/hm2之间,以保证有效穗数在315万穗/hm2左右[1]。

4.3 合理施肥

常农粳12号环境适应能力较强,穗型弹性较大,属穗数型品种,因而需注意合理施肥,在一定穗数的前提下主攻大穗。该品种正常产量为10 500 kg/hm2左右,一般需氮270 kg/hm2左右,氮、磷、钾肥施用比例以1.0∶0.5∶0.5为宜。氮肥用量一般70%作基蘖肥、30%作穗肥,基肥中应适当施用一定量的有机肥[2]。磷、钾肥施用时基肥与平衡肥比例一般为6∶4。移栽后5~7 d,结合化除分2次施分蘖肥,第1次施尿素150 kg/hm2,7 d后再施尿素120 kg/hm2。7月25日左右施穗肥,可施复合肥150 kg/hm2、尿素75~90 kg/hm2。保花肥需根据田间长势情况而定,一般在8月10日左右(倒2叶)施尿素75 kg/hm2。

4.4 科学灌溉

大田水浆管理时需遵循以下原则:浅水移栽,寸水活棵,薄水分蘖,适时露田;达到预期茎蘖数后,应分次适度搁田。正常生长的田块,一般搁田标准为下田不陷脚,田间起裂缝,地面露白根[3]。抽穗期田间切忌断水,需保持一定水层,搁田后应根据天气情况进行间歇性灌溉。齐穗后田间需保持干湿交替,以满足养根保叶的生理需水量,并根据天气在收割前7 d左右断水,以便机械收割[4]。

4.5 病虫害防治

病虫害应以预防为主,防治结合。为防治干尖线虫病和恶苗病等种传病虫害,播种前需以药剂浸种。秧田期和大田期需根据农业部门指导意见,及时防治灰飞虱、稻蓟马等虫害,中、后期适时防治纹枯病、稻瘟病、螟虫、稻飞虱等。大田生产上,应特别注意防治黑条矮缩病、纹枯病和穗颈瘟等病害[5]。

5 参考文献

[1] 刘文江,汪旭东,周开达,等.广适性杂交水稻的性状特征研究[J].四川农业大学学报,2000,18(2):137-140.

[2] 凌启鸿.水稻精确定量栽培理论与技术[M].北京:中国农业出版社,2007.

[3] 王雪刚,赵品恒,端木银熙,等.常农粳7号特征特性及机插高产高效栽培技术[J].作物研究,2015,29(8):820-821.

[4] 趙品恒,王雪刚,季向东,等.农粳8号特征特性及机插高产栽培技术要点[J].中国稻米,2015,21(2):85-86.

[5] 柯瑷,赵品恒,端木李玲,等.优质粳稻新品种‘常农粳11号的选育及机插高产栽培技术[J].作物研究,2018,32(2):14-15.