亲情是最难舍的告别

青空

告别分两种。有的是会再见的,有的却是永别。

每次,我与奶奶告别,总觉得,我们都是要再见的。

而每次再见,她都老了些。

她油黑的发髻,不知何时已然取下,取而代之的,是丝丝稀疏的银发。她一手拄拐,一手撑着椅子,在家里慢慢地行来行去,做饭,热菜,叠衣服……而从什么时候开始,她竟然坐也坐不稳,躺在床上,连翻身也需旁人帮助。她说的话,也由原来抑扬顿挫的絮叨,渐变为虚弱无力的寒暄,成为重复无数次却无人可解的呓语,再是彻夜病痛的呻吟,直到——说不出话来。

这十几年来,奶奶像一个洋葱,一年剥落一层。我曾经熟悉亲切的奶奶啊,那从小把我抱在怀里走上楼梯的奶奶,那睡觉时帮我折捻棉被的奶奶,那牵着我的手,细细碎碎走在洒满阳光的街道上的奶奶,用了这么多年的时间,向我们告别。我又是如何抱着侥幸的心态,一次一次地告别她的呢?

也许,这一切都要由初中的一本日记开始。彼时,奶奶身体还很康健,某日,肩膀肘却不灵光了,上下抬举时有些困难。老人家躺在床上长吁短叹,说着真是老了,说不定再过几年,就要如何如何的话。她躺在那儿渐渐沉入梦乡,却忽然提醒了我,奶奶毕竟与我,有六七十年的差距。她是不可能陪着我,走完一生的。五六岁时,第一次接触到“死亡”这个概念时的,对那种永远寂黑隔离的恐惧,再次笼罩在我身上。我听着奶奶轻轻的鼾声,一滴泪,打湿了日记本。

很多年以后,翻阅旧物,又见那本日记本。记着的,杂七杂八,可笑的纠结事,落满尘土。唯有那一页的角落,一枚指甲大的褶皱,好像一个印记,标志着这离别的序曲。

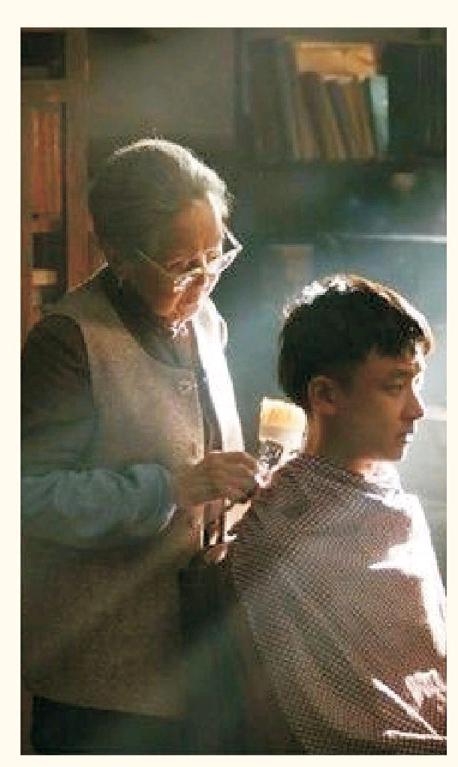

到我上了高中,去县城住宿。奶奶也来县城走亲戚。我便由婶婶家,将奶奶一路领着,到我住的外婆家去。婶婶住城头,外婆住城尾,我牵着奶奶的手,穿过县城最繁华的主街,穿过嘈杂的农贸市场,走到河边去。沿着河边两排稀疏的小柳树,慢慢摇到山坡上的外婆家去。夕阳下,我才发觉,已比我矮一個多头的奶奶,两只小脚慢慢悠悠,一只攥在我手心的手已比我的小了一圈。

等我大学毕了业,到了远离故乡的地方工作。每一年,基本只有春节才能回去。而此时,奶奶越发衰老了。每一次告别,对于我们,都不是容易的事。

电话,是挂一次少一次的。然而我还是没有预料到,究竟哪一次会是诀别。我拿着手机,录下了三次与奶奶的对话。

“你吃了吗?”

“我吃过了,你呢?”

“你冷不冷?”

“不冷。”

“你身体还好吗?”

“一样呀。”

后来有一天,她无法说话了。再隔了十来天,她就去世了。

这世上又少了一个我深爱的,深爱我的人。endprint