重新审思金融:金融公平理念的勃兴

袁 康(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

作为现代经济的核心和血液,金融为实体经济配置资金要素,在驱动经济增长方面发挥着巨大的作用。然而自金融危机以来,金融更多地成为了掠夺和贪婪的代名词,民众对金融业的不满与敌意潜滋暗长。以“占领华尔街”运动为代表的批判浪潮引发了整个社会对于金融发展与社会公平关系的省思。现代金融业的发展进入了新的十字路口,到底是应该认同金融本身就是利益游戏而放任其逐利本性恣肆无忌,抑或是应该在尊重市场规律的基础上通过制度约束维护和实现社会公平,关系到未来金融体系的根基以及人类社会的福祉。在这一背景下,围绕着金融发展的社会功能、经济正义、金融伦理的理论审思渐成风潮。金融可以而且应当维护和实现公平日益成为共识。金融公平的面纱正在被撩开,金融公平理念在实践需求和理论催生中迎来勃兴。

一、金融功能理论的拓展与金融公平的价值旨向

从常规的话语体系来看,对于金融的讨论往往集中于经济学语境。“经济学帝国主义”使得金融总是在“成本—收益”“需求—供给”等传统经济学范式和框架下被检视。然而,随着金融学本身对于金融功能的认识日趋全面,加上金融社会学等新兴领域的异军突起,金融对于社会公平的作用开始引起理论界的注意,金融的社会功能逐渐得到正视,公平也日益成为金融发展所关注的价值旨向。

(一)传统金融功能理论的演进与流变

金融功能即金融工具、金融机构和整个金融体系对经济社会发展所具有的功效和作用[1]。金融功能作为金融与经济社会关系的本质,在金融发展理论、金融功能观乃至金融经济学中都有相应的阐释,对金融功能的认识也随着金融功能理论的不断拓展而更加全面。

早期的金融发展理论主要关注金融促进经济增长的功能。Schumpeter[2]认为银行业可以通过借贷帮助企业家进行技术创新,从而有效地促进经济增长。Gurley和Shaw[3]认为金融中介通过动员储蓄增加了可以用于投资的资金,进而提高了投资规模以促进经济增长。Patrick[4]则从需求和供给的视角指出金融能够配置资源,在经济发展的初期,可以通过增加资金供给刺激经济增长,当经济发展进入成熟期则根据需要满足资金需求。McKinnon[5]从金融抑制和金融深化角度论证了金融发展与经济增长的辩证关系,指出发展中国家由于政府过分干预金融、利用利率和汇率管制以及其他手段进行金融抑制,造成经济增长率下降。其主张进行金融自由化改革,放松利率汇率管制,使资金价格恢复到均衡状态,以提高储蓄水平,扩大投资规模。McKinnon的金融深化理论将金融体系对于经济发展的功能提到前所未有的高度,对金融促进资本形成和资源配置的功能机理给予了详细论证,并强调了以市场化和自由化促进金融发展,发挥金融机制的功能促进经济发展的基本思路。然而,随着金融深化理论所倡导的金融自由化在拉美的实验遭遇失败,人们发现在信息严重不对称的落后经济体贸然推行金融自由化可能会导致金融危机。Hellmann等[6]提出了金融约束理论,充分认识到金融部门在处理信息不对称方面的劣势,强调金融发展水平较为低下的发展中国家政府应在金融调节中发挥积极作用。

对金融功能的系统化研究开始于Merton和Bodie[7]提出的金融功能观。金融功能观的本意是基于具有相对稳定性的金融功能,在金融机构、产品和市场的变迁和动荡中把握金融和经济之间的内在关系及其演化趋势,使金融体系更好地适应外部环境。金融功能观的提出引发了理论界对金融功能的集中研究。Levine[8]认为金融功能有促进风险改善、信息获取、资源配置、完善公司治理、动员储蓄和促进交易等。Allen和Gale[9]则认为金融功能主要是风险分散、信息提供和公司治理。白钦先和谭庆华[10]进一步细化了金融功能的外延,认为金融功能包括基础功能、核心功能、扩展功能和衍生功能四个递进的层次。从上述金融功能的表述来看,可以总结如下基本趋势:第一,对金融功能的认识从纯粹的经济基础功能拓展到包括财富再分配、引导消费和区域协调等在内的衍生功能,对金融功能的认识日趋全面。第二,对金融市场的引导和干预越来越重视。一方面,若想发挥发展不完全的金融体系的功能,需要政府有效运用约束政策加以干预;另一方面,由于市场缺陷,金融功能的最优发挥也需要政府的引导和干预进行有效调控。

(二)金融发展的社会公平效应

20世纪90年代以降,金融发展理论开始将注意力从金融发展与经济增长的关系转到金融发展与社会公平的关系上,金融在调节收入分配和消除贫困方面的功能开始受到前所未有的重视,金融发展的社会公平效应逐渐被认识和接受。

金融发展的社会公平效应受到关注,始于金融发展对收入分配影响的研究。Greenwood和Jovanovic[11]开创性地揭示了金融发展和收入分配的关系服从“库兹涅茨效应”的倒U型的轨迹。Galor和Zeira[12]认为完善的金融市场是通过金融发展和经济增长实现收入差距缩小的前提。Clarke等[13]用全球数据对金融发展和收入分配之间的关系进行了分析,认为金融发展会显著降低一国的收入分配差距。Banerjee等[14]认为信贷市场越完善融资限制越少、国家越公平收入分配差距越小。

消除贫困效应作为收入分配效应的延伸,也进入了金融发展理论的视野。Stiglitz[15]认为贫困的根源是市场失灵,金融市场的不完善阻碍了穷人获得资金进行投资。消除造成金融市场失灵的因素,尤其是消除信息不对称和高额的融资成本,能够帮助穷人进入正规金融市场并获得脱贫机会。Dollar和Kraay[16]认为金融发展所带来的经济增长会通过涓滴效应(Trickle Down)使包括穷人在内的所有人都受益,从而减少直至消除贫困。Jalilian和Kirkpatrick[17]研究了低收入国家金融发展给穷人生活带来的影响,认为金融部门的扩展能够促进经济增长,从而有效地消除贫困。Beck等[18]的研究表明在金融发展过程中,最低收入阶层的收入增长快于人均GDP的增长,因而金融发展有利于减少贫困和缩小收入分配差距。Honohan[19]选取多国数据分析了金融发展、经济增长与贫穷之间的关系,证实了金融发展能够降低贫困比例。World Bank[20]在报告中指出,金融发展能够使社会中较为贫困的阶层从贫困的泥沼中解脱出来,从而实现社会的公平。

此外,金融发展与社会公平密切相关。Bates[21]指出相比于白人企业,黑人的初创企业融资难度要大得多。Beck等[18]认为金融体系的完善和资金配置的优化有助于消除机会不平等,进而缩小贫富差距和代际差异。Banerjee和Duflo[22]也认为接受金融服务能够有效地提升个人的生产力和福利水平。当然,金融发展消除不平等的功能并非单凭市场的自发调节就能实现。Claessens和Perotti[23]认为部分群体不能进入金融市场并享受金融服务造成了经济机会的不平等,这种不平等往往是经济能力以及政治约束造成的,金融监管当局为经济或政治精英所捕获(Captured)而不能有效进行调整,从而造成不平等的存续。只有通过推进金融民主化和自由化,建立独立且有效的监管体系才能消除不平等。可见,金融体系的公平程度会直接影响到整个社会的公平程度。同时,金融发展对社会公平有着微妙的效果,金融发展能够调节收入分配、消除贫困、消除不平等并维护社会公平,然而这种效果并非是金融市场自发完成的,其既需要一定的过程和周期,又需要金融结构的优化和市场运行的公平。概言之,金融能够维护和实现社会公平,但这一效果又建立在金融体系自身公平性的基础之上。

(三)金融功能的二元分野:经济功能与社会功能

近几十年来,金融资本主义(Finance Capitalism)逐渐取代工业资本主义(Industrial Capitalism)占据了主导地位。随着金融日益向社会生活各领域广泛渗透,金融已经成为社会最基本、最活跃的经济要素。作为一种稀缺资源,金融既是资源配置的对象,又是配置其他资源的方式或者手段,它不仅影响到财富的分配,还影响到人的社会机会,进而影响人的生存和发展。

当前世界正处在一个社会金融化和金融社会化的过程之中。社会金融化和金融社会化一般被描述为两个过程,前者是社会行为遵循金融方式和规则的过程,后者是金融机构和社会成员共同形成有助于经济社会发展的金融环境和金融行为的过程。由韦伯首倡,社会学家开始以社会学的视角去关注金融与社会的互动,金融社会学由此起源。金融社会学不仅研究金融市场运行的社会动力机制,而且也关注金融发展与社会公平、金融技术的社会影响等方面的议题。诺贝尔经济学奖获得者希勒[24]甚至超越了纯粹的经济考量,认为“金融所要服务的目标都源自民众,这些目标反映了我们每一个职业上的抱负、家庭生活中的希望、生意当中的雄心,文化发展中的诉求,以及社会发展的终极理想……金融并非为了赚钱而赚钱,金融的存在是为了实现其他的目标,即社会的目标”。概言之,金融能够发挥的作用以及人们对金融的期待已然超越了简单的经济增长上升为建设更好的社会。

随着人们对金融功能的认识日趋全面,金融经济功能和社会功能二元分野也逐渐明晰。所谓金融经济功能,是指金融通过金融体系的运行所实现的便利和促进经济交易、优化资金资源配置、促进经济增长等方面的作用。而金融社会功能,则指金融在资源配置的过程中所形成的实现个体和社会发展、调节收入分配、提升社会整体福利和实现社会公平等方面的效果。金融经济功能和社会功能既反映了金融体系运行中的现实可能性,也体现着人们对金融体系的理想化期待。金融社会功能的发挥是建立在经济功能的基础之上,当金融经济功能发挥到一定程度,可以促进金融社会功能的发挥;同时,金融社会功能的发挥又能在一定程度上矫正金融经济功能发挥过程中造成的各种问题。

(四)金融公平是金融社会功能的价值旨归

金融社会功能的发挥,实际上是通过金融资源的公平配置推动所有社会资源的公平配置,进而达到维护社会公平、促进社会发展的效果。一方面,金融资源的公平配置使自身禀赋欠缺的主体也能够有机会利用金融市场实现发展,分享发展成果。另一方面,金融资源的公平配置,能够利用金融市场机制的合理运行减少市场活动的负外部性,通过正向激励使市场活动有利于社会整体福利。这种效果的实现,需要金融市场结构安排和金融工具创设在充分考虑到社会整体利益的情况下公平配置金融资源。World Bank[25]一直强调提升金融包容程度对于减少贫困、促进分享繁荣和实现可持续发展的重要性。我国银监会也有官员表示,坚持金融服务实体经济的本质要求,应积极满足与社会发展息息相关的教育、养老、卫生、住房和就业等民生需求。这些都暗合了在金融公平理念下公平配置金融资源以实现金融社会功能的基本思路。因此,随着金融的社会功能日益被重视,人们对金融体系促进社会发展维护社会公平的期待更为殷切,金融公平的理念也将在社会转型的新时期迎来勃兴。

二、金融伦理的理论深化与金融公平的伦理基础

公平作为人类社会的核心价值追求,既是经济社会日常活动的评判尺度,也是制度规则顶层设计的终极依归。经济的蓬勃发展创造了巨大的物质财富,但经济发展过程中对公平的拷问始终如影随形。罔顾公平过度逐利,不仅会损害市场参与者的利益,而且还会造成整体利益的减损。人们开始寄望于商业伦理(Business Ethics)来提升市场主体的道德观念,强化经济正义(Economic Justice)以完善规则体系并对市场主体形成有效的制度约束,将公平理念渗透到市场行为之中,实现经济发展利益的公平分配[26]。金融市场作为整个经济体系的重要组成部分,无疑也会受到商业伦理和经济正义思潮的投射,金融伦理学开始成为独立分支,金融活动公平性开始受到更多关注。次贷危机以来,金融体系遭受着诸多批评与责难,以公平理念来改造传统金融体系成为了当务之急。

(一)理论源流:西方公平正义思想

金融体系总是通过复杂的交易行为实现金钱效用的最大化。由于金融市场中赤裸裸地对金钱和利润的追逐,金融业者往往会基于自利动机追求自身利益的最大化,而不惜牺牲他人利益和社会整体利益。为了纠正这种倾向,经济学、法学和伦理学学者从人类思想史的宝库中寻找支撑,以期构建更为公平的金融体系。而西方公平正义思想,正是金融伦理的理论基石。

古希腊哲学家亚里士多德[27]强调了公平的重要性,认为“公平是给予和维护幸福,或者是政治共同体福利的组成部分”。亚里士多德将正义区分为普遍的正义和特殊的正义。普遍的正义指的是“政治上的正义”,是社会对个人的要求,所强调的是个人为了社会公共利益服从法律,其防止社会成员损害共同利益的办法是建立和强制社会成员共同遵守的法律。而特殊的正义则是就社会成员之间的关系而言的,是具体的公正。“具体的公正及其相应的行为有两类:一类是表现于荣誉、财物或者其他可拆分的共同财富的分配上的公正(即分配公正);另一类则是在私人交易中起矫正作用的公正(即矫正公正)”。亚里士多德认为分配的公正并不是平均主义,而是坚持有差异的平等原则,按照“各取所值”的原则进行分配。

功利主义倡导以行为的目的和效果衡量行为价值,并以行为和实践对受其影响的全体当事人的普遍福利产生的结果作为正确性的衡量指标。休谟[28]将产生幸福的倾向定义为功利,并认为功利一词涵盖了私人利益和他人利益两个方面,“有助于社会的幸福”才是“功利”最主要的内涵。功利主义的集大成者边沁[29]提出了功利原则,即“当我们对任何行为予以赞成或不赞成的时候,我们是看该行为是增多还是减少当事者的幸福;换句话说,就是看该行为增进或者违反当事者的幸福为准”。

近半个世纪以来,最具影响力的公平正义理论当属罗尔斯的正义论。罗尔斯[30]认为社会成员能否公平分享权利和公平承担义务取决于社会基本结构,因而正义的主要问题是社会的基本结构,即分配基本权利和义务、决定由社会合作所产生的利益如何分配的问题。作为公平的正义(Justice as Fairness)应该认可社会不平等和经济不平等,这些不平等在现代国家中对于工业经济运行是必需的或者是能够极大提高效率的,然而,严重的经济不平等和社会不平等往往会导致社会地位的不平等和政治的不平等,进而将导致公民之间的公平合作体系不复存在。

(二)直接来源:经济正义理论

经济正义通常以相比于一般的正义观念更为具体明确的正义原则来看待经济关系,以从自然法或者人的社会本性中演绎出来的伦理原则来影响经济关系。经济正义理论使人们开始关注经济体系中的“道德血液”,也为金融伦理理论的形成提供了借鉴。

受功利主义的影响,经济学家开始用社会福利来考察经济运行的结果。作为福利经济学之父的庇古[31]不断尝试着寻找简便易行的方法促进社会福利增加。福利经济学所研究的福利是能够以货币计量的那部分社会福利,即经济福利。个人的经济福利的总和等于一国的全部经济福利,因而个人经济福利对于社会福利有着决定性的影响。庇古[31]在研究影响经济福利的因素时,认为社会经济福利的大小取决于数量和国民收入的分配。基于此他提出了福利经济学的两个基本命题:在其他条件不变的情况下,收入总量越大,社会经济福利越大;国民收入分配越是有利于穷人,社会经济福利越大。根据第一个命题,要增加社会经济福利就需要增加国民收入;而根据第二个命题,要增加社会经济福利就必须优化收入分配,在某种程度上这又是经济公平的问题。同时,依托于经济效率的国民收入总量的增加与国民收入的分配同样重要,为了实现社会经济福利的最大化,两者都不可偏废。

森[32]将分析的对象扩展到了政治、社会、文化以及制度等非经济因素,并重新建立了经济学与伦理学的密切关系,对福利经济学进行了批判性重建。森[32]批判了传统经济学中“理性人”个人利益最大化的预设,认为个人的经济选择有时会有超越个人利益的伦理考量,而基于伦理对社会公平、友谊、亲情的追求而做出的经济决定显然不能认为是非理性的。在森的理论中,对于经济正义的讨论超越了经济活动的生产、交换、分配、消费等环节中的正义,而是聚焦于自由和功能型活动。森将以人为本的理念嵌入到了经济学的研究中,在森的视野里,经济发展的目标不是经济增长这类工具层次的实现,而是关于消除贫困、提升可行性能力最终实现个人实质自由的价值层面的实现。

(三)金融伦理学的勃兴

金融伦理学的兴起有着理论和实践的双重背景。在理论上,经济正义和商业伦理理论不断发展和深化,并开始延伸到具体的金融市场,金融正义的研究开始起步,金融伦理学进入水到渠成的阶段;在实践上,金融市场丑闻频现,尤其是金融危机后民众对金融体系道德沦丧的不满日益加剧,另外,金融服务过度逐利加剧了社会不公,使得金融伦理学的研究更为紧迫。

博特赖特[33]是金融伦理学的奠基人,其认为金融市场需要伦理学。金融交易主要在金融市场内进行,因而这些金融活动就必须有某些特定的伦理规则和期望的伦理行为作为行动前提。同时,金融服务行业也需要伦理学,从事金融服务的机构作为受托人应该将自己的利益服从于客户的利益,以自身的技能和知识为客户提供服务,并避免利益冲突。此外,金融机构中的金融人士也需要伦理学。博特赖特从契约理论和代理理论出发,强调金融机构及其职员应该遵守信义义务(Fiduciary Duty),避免利益冲突。随着金融伦理理论的演进,博特赖特开始从金融理论、金融市场、金融服务和金融管理四个方面的伦理规范进行研究。

尤努斯因创办了孟加拉格莱珉银行(Grameen Bank)、开创了为穷人提供融资服务的小额信贷新模式而被称为“穷人的银行家”。尤努斯[34]认为,信贷权是一项基本人权,信贷就像吃饭一样也是人类生存的基本权利,信贷权是摆脱贫困的基本要求。尤努斯反对金融排斥,认为应当向穷人提供同等的信贷机会。另外,尤努斯将社会企业的理念引入了金融机构的运营之中。尤努斯并不反对金融机构的盈利目标,但是他认为金融机构应该兼顾营利性和公益性。

金融伦理的形成也与宗教有着一定的联系。宗教作为社会信仰的一部分,直接影响着社会价值标准的形成和发展,从而推动金融伦理的形成,而宗教的价值标准也直接演化出金融活动的行为取向。当前,最具宗教色彩的伊斯兰金融体系明显反映着宗教教义对金融市场的伦理约束。与其他着眼于商业活动中的经济和财务角度的金融体系不同,伊斯兰金融体系强调道德、伦理和社会维度以促进平等和公平进而提升社会整体福利[35]。为了突出伊斯兰金融对公平的维护,甚至有人直接将伊斯兰金融定义为“伊斯兰经济中为了维护社会公平的金融活动”。

(四)金融公平是金融伦理的内在意涵

对金融伦理的关注开启了检讨金融市场工具理性的时代。改变金融体系的唯利是图,使金融体系的运行合乎伦理标准和正义理念,是金融伦理研究的使命。金融伦理有着很宽泛的范畴,但是正如金融伦理学将金融市场的公平性作为其研究的最首要内容,金融公平是金融伦理中最为核心的价值和内涵。可以说,强调金融伦理,首当其冲就是要强调金融公平。一方面,几乎所有金融伦理的研究者都将公平作为金融伦理的最核心的内容。在Shefrin和Statman[36]看来,金融公平是金融市场有效性的保证,且金融市场的不公平实际上是对他人权利的侵犯,是不符合伦理的。在我国,较早关注金融公平的学者单玉华[37]直接指出“公平准则是金融伦理的基本准则”。王曙光[38]认为公正和平等都属于金融伦理的范畴,公正作为金融伦理学的首要核心范畴,要求金融体系中的参与者对交易对手都应给予其应得的利益,即利益的公平分配和分享。另一方面,强调金融伦理的终极目标就是实现金融公平。只有市场是公平的,且人们对市场的公平性有信心,人们才愿意投身于金融市场,因而公平有时是金融市场发展的一种手段。但是在有些语境下,公平也是金融市场的目的。金融伦理学的发展以及对金融伦理的重视,其目标就是纠正金融市场主体过度逐利的倾向,避免欺诈、操纵、信息不平等、谈判力量不平等以及无效定价,使金融交易的过程符合公平要求、金融交易主体的利益能够得到公平分配。同时,金融伦理还可以约束金融机构的行为,促进金融资源的公平配置,使弱势群体和区域能够获得发展机会,从而实现社会公平。可见,交易公平和社会公平是金融公平的两个面向,前者是直接的和微观的,后者是间接的和宏观的,但都统一于对公平的共同追求。

三、金融公平是金融体系运行效率的内在要求

金融公平常被认为与金融效率相矛盾,其实,金融公平并非只是基于道德伦理和社会目标的考量,而且也是金融体系有序运行且效率最优的重要保障。正如Mathis[39]所指出的,公平与效率这两个目标是可以并存而且彼此调和的。可以说,金融公平并非是理想主义者脱离市场规律对金融体系强加的道德约束,而是金融体系本身有效运行的内在要求。

(一)囚徒困境、帕累托最优与公平效率之争

在金融市场活动以及金融监管中,效率与公平始终是两个关键词。强调公平有时能促进效率,但有时两者又相互冲突。提升效率始终是金融市场的目标,但公平却也一直是市场的追求。尽管对公平的追求在一定程度上会以牺牲特定主体的部分效率为代价,但从整体来看公平是否一定会造成效率的减损?事实上,这是一种对公平的误解。

1.追求金融公平有利于市场主体利益的兼顾和整体利益的最大化

如果将金融体系的运行看做是利益分配的过程,那么金融市场参与主体之间的博弈必然贯穿始终。我们可以用囚徒困境博弈模型来分析各市场主体之间的博弈关系:当市场主体追求金融公平,可以视为其在博弈中选择合作;当市场主体追求金融效率,则可以视为其在博弈中选择对抗。选择金融效率而与交易对手对抗,追求自身利益最大化,会以对方利益最小化为牺牲;而选择金融公平而与交易对手合作,则是在彼此让渡利益的基础上实现利益分享。因此,在做此博弈分析时,我们预设以下两个前提:第一,追求效率或者说选择对抗,其目标是实现自身利益最大化,会挤占对方的利益空间。第二,双方利益的对抗会产生交易成本,交易成本会抵消收益。基于此,若一方不顾法律与道德,完全追求自身利益最大化,我们设定在对方没有采取同等措施的情况下,不顾法律的一方收益为5,其损害对方利益,故对方收益为-2。而当双方相互采取对抗措施追求自身利益时,因争夺利益会带来成本,因而设定双方收益均为1。若双方遵循公平原则,本着互利共赢的原则彼此合作,会避免不必要的交易成本,因而设定双方收益均为3。则按照囚徒困境的经典表述,金融活动中的囚徒困境博弈模型如表1所示。

表1 金融活动中的囚徒困境博弈模型

从表1中可以看出,当金融活动中的主体一方选择效率(对抗)而另一方选择公平(合作)时,选择效率的一方收益最高,而选择公平的一方利益受损。当双方同时选择效率、追求自身利益最大化时,对抗产生的交易成本使双方虽都有收益但收益较低;而当双方同时选择公平、在合作中实现利益的分享时,能够节省对抗产生的交易成本从而形成共赢。可见当金融活动的主体遵循公平原则时:第一,单个市场主体的利益虽然不能实现最大化,但却能避免不合理的成本,其利益也能得到较好的实现,也是有效率的。第二,金融活动所产生的总体利益实现了最大化,从整体上看来是最有效率的。

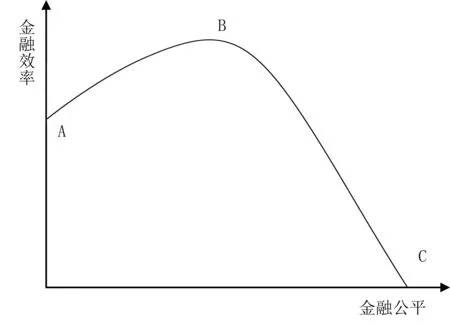

图1 金融公平与金融效率的非线性关系

2.金融公平在一定程度上有助于促进金融效率

公平与效率并不总是处在此消彼长的对抗状态,当金融公平和金融效率在合适的限度内有效配合时,能够实现效率最大化。如图1所示,A点代表完全追求金融效率的极端情况,在这种情况下几乎没有金融监管,金融市场主体自发完成金融活动,所有市场主体可以毫无制约地追求自身利益最大化,而此时金融市场的公平程度为0。C点代表实施最严格的监管和控制,确保金融市场的绝对公平,此时金融市场的效率程度为0。B点则描述了一个金融公平和金融效率都处在适当程度的情况,此时金融公平得到合理的强调,而金融效率也最高。从A点到C点的这条曲线描述了金融效率与金融公平之间的关系,在A→B段,金融市场的公平程度不断提升,金融效率也得到提升,并在B点达到极值,金融效率与金融公平呈正相关,即金融公平促进了金融效率。在B→C段,金融公平程度继续加强,而金融效率逐步降低,金融效率与金融公平呈负相关,即金融公平降低了金融效率。由此可见:第一,强调金融公平并不一定会减损金融效率,在一定范围内还会提升金融效率。第二,当金融公平与金融效率在适当程度内相互配合时,可以实现金融效率的帕累托最优。

3.对金融公平和金融效率的追求统一于社会整体利益的最大化

一方面,公共利益的实现和社会整体利益的最大化离不开金融公平。另一方面,对公平的追求实际上也属于对效率的追求。虽然公共利益往往被归为公平的范畴,即对于金融公平的强调乃是为了实现和促进公共利益,但是也有学者认为公共利益最大化在一定程度上与帕累托最优或者整体利益最大化可以划等号。也就是说,经由金融公平所实现的社会公共利益最终会实现社会整体利益的最大化,这是金融效率的应有之义。

概言之,金融公平并非与金融效率截然对立,对金融公平的追求也并不意味着对于金融效率的无视。在一定程度上,强调金融公平能够实现并增进金融效率,两者的有效配合能够实现金融效率的帕累托最优和社会整体利益的最大化。

(二)外部性与金融公平

外部性在经济学中往往用于衡量某一事物对其他主体或者领域的影响。当某一行为主体的行动不是通过影响价格而影响到另一个行为个体的环境时,可以认为存在着外部性。外部性在本质上涉及人们的交互行动,反映着人与人之间有关利益的互动关系。因为在交易中利害冲突的存在,某个人或某些人可能会承担或者获得另一个或者另一些人的行动所引起的成本或者收益。由于金融在国民经济和社会生活中无处不在,因而金融活动中金融市场主体的私人成本向其他主体的溢出效应即金融外部性也比较突出。因为金融具有一定的公共产品属性且金融活动所产生的效果可能会传导至整个金融体系,金融活动所形成的资金流动会进入到经济社会生活的各个环节,造成全局性的影响。

金融公平的实现程度直接关系到金融外部性。当金融公平缺失时,金融活动的成本收益分配将失衡,金融体系中的主体可能会承担他人行为所造成的成本,此即所谓的金融负外部性。而当金融公平得到实现,金融活动的成本收益得以公平分配,金融体系运行中的主体可能会享受到他人行为所带来的收益,此即金融正外部性。概言之,要实现金融正外部性,需要以金融公平为前提。

图2 金融公平对金融外部性的影响

本文通过私人收益与社会收益之间的偏差来描述金融公平对金融外部性的影响:第一,尽管金融市场发展初期对金融效率的重视能够带来更高的收益,但当金融市场发展到一定程度,强调金融公平能够带来更高的收益。因而我们将坚持金融效率的私人收益曲线定义为De,将坚持金融公平的私人收益曲线定义为Df。第二,金融发展带来的社会收益是私人收益的加总,因而我们将社会收益定义为S。由图2可知,S与De、Df相交与A、B两点,当坚持金融效率时,社会收益与私人收益在A点达到均衡,而当坚持金融公平时,社会收益与私人收益在B点达到均衡。易言之,在坚持金融公平的情况下金融活动所带来的社会收益与单纯坚持金融效率所带来的社会收益之间存在着差异,即图2中的阴影部分。如果片面坚持金融效率,则会牺牲社会总收益,被牺牲掉的社会收益即为忽视金融公平的成本,这些成本会由所有金融市场主体甚至整个社会承担,此时,金融活动的外部性为负;反之,当强调金融公平,相比于只坚持效率而言会获得更高的社会总收益,增加的收益将会由所有金融市场主体分享,此时金融活动的外部性为正。上述结论在现实中也能得到验证。Macey[40]以安然事件为例分析了虚假陈述的负外部性,证明了金融市场公平缺失会导致金融活动的负外部性。胡元聪和杨秀清[41]通过研究农村金融指出,以实质公平为目标的金融资源合理配置能够带来金融活动的正外部性。可见,强调金融公平能够减少金融体系运行的负外部性,不仅可以促进金融市场活动的利益在金融活动参与者之间公平分享,而且能够惠及所有人,增进社会整体利益。

(三)信息不对称与金融公平

信息对于金融体系的运行效率至关重要。金融市场效率的核心要求就是价格反映金融产品真实价值且交易成本最小化,故而有效市场假说(Efficient Market Hypothesis)认为价格反映了所有可获得信息的市场才是有效的。然而,有效市场只是一种理想状态下的完美假设,由于能力禀赋的差异、信息获取成本以及金融市场本身的不确定性,金融市场中的信息不对称现象现实存在。

金融市场上存在信息不对称是市场规律使然,拥有信息优势的一方会为了谋求自身利益最大化而损害弱势一方的利益。信息不对称现象对金融效率的损害主要是因其会产生逆向选择和道德风险。Stiglitz和Weiss[42]曾以信贷市场为例讨论过信息不对称所造成的逆向选择和道德风险,发现在信息不对称的情况下借贷双方互不了解,借方为了得到贷款愿意给出更高的利率,高收益会刺激贷方向可能具有高风险的不良借款人提供贷款,从而滋生欺诈进而损害金融市场的效率。

从金融公平的视角来审视信息不对称问题,可以认为信息不对称归根结底是信息权利的问题。当金融公平得到重视和维护时,各类市场主体获取和利用信息的机会均等,信息获取权利将得到公平保障,信息数量、信息质量和信息时效都能够得到公平安排,从而实现信息的公平。如果信息权利能够得到公平保护,那么市场主体能够机会均等、能力平等地搜集、获取和利用相关信息,从而使信息不对称的鸿沟能得到弥合。高质量的信息披露有利于减少信息不对称及资本市场合理定价,最终提高资本市场的配置效率。另外,禁止有违公平原则的信息利用,能够减少内幕交易所带来的效率减损,确保信息所带来的效用在各主体间的合理分配,从而有利于实现整体效率的提升。应该说,公平原则作用下的信息权利的保障,对于信息不对称的矫正以及对道德风险的抑制符合金融效率的要求。

概言之,强调和维护金融公平能够缓解金融市场的信息不对称,一方面,可以消除信息资源在金融市场主体间的失衡。另一方面,又能限制信息利用的不公平,抑制金融活动中的逆向选择和道德风险,使金融产品价格与市场信息最大限度匹配,增强市场有效性,提高金融市场的整体效率。

(四)认知偏差、自控缺陷与父爱主义

由于自身禀赋各有差异,金融市场参与主体之间的能力总是参差不齐。对于弱势市场主体而言,囿于自身能力的不足,往往会出现对于金融市场的认知偏差(Cognitive Errors)和在参与金融活动时的自控缺陷(Self-Control Failure)。另外,金融市场参与主体有时也会因为自控缺陷而做出非理性的行为。当金融活动偏离了理性和克制,市场主体会不再根据自身实际而是盲目参与金融交易。当前除了防范和化解系统性风险之外,金融监管还承担着消除认知偏差和限制自控缺陷的任务,尽可能地抑制某些市场主体因为其缺乏信息、经验、智识和自控能力的错误行为,以维护金融市场活动的公平,这具有非常典型的父爱主义倾向。所谓父爱主义,即指为了增进某人的福利而干预其自由。金融体系中的父爱主义总是体现为有力的金融监管,即通过监管对自发的金融活动进行一定程度的限制。一方面,使强势市场主体的行为受到限制从而无法肆意侵害弱势市场主体的利益。另一方面,保证弱势市场主体不能参加与其能力不相符的金融活动从而免于利益受损。

首先,父爱主义与效率并非不相容,当存在非理性行为时,父爱主义的干预能够增进效率。因为并非所有金融市场的主体都会理性行事,部分主体的非理性选择是没有效率的。基于父爱主义的干预会限制非理性选择,从而避免因非理性行为造成的效率减损。从这个语境来看,父爱主义是有效率的。其次,父爱主义并非一味地限制市场自由,合理限度的父爱主义能够平衡公平与效率,实现整体效率的最大化。一方面,父爱主义并非完全排斥和漠视自由,两者可以相容和配合。自由父爱主义(Libertarian Paternalism)认为可以通过引导人们的选择,在尊重自主决定的基础上引导个人做出更优化的选择,从而在不削减个人自由选择的情况下提高个人福祉[43]。此亦即所谓柔性父爱主义,即在确保市场主体自由选择机会的基础上进行干预,这与硬性父爱主义对待当事人的主观意愿和自由选择的方式存在显著的区别。另一方面,父爱主义并非机械地对所有主体进行一刀切式的保护抑或对金融市场进行通盘的严格管制,Camerer等[44]提出非对称父爱主义(Asymmetric Paternalism)的概念,即帮助理性受限的主体使其免于犯错,与此同时尽可能减少对理性主体的影响。这样既保证了市场效率,又能够减少因公平缺失造成弱势主体利益受损,从而改变市场上的零和博弈甚至负和博弈的状况,实现整体效率的最大化。

综上,强调金融公平并不意味着对金融效率的放弃和牺牲,反而在一定程度上有利于促进金融效率。金融公平不仅是金融体系的功能和伦理的要求,而且从“成本—收益”的分析框架来看也是金融效率的保障。因此,金融市场有序发展离不开金融公平,金融公平是金融市场有效运行的。

四、结 语

金融并不只是富人的游戏,也是穷人生存和发展之必需。随着金融市场的逐渐成熟以及经济社会文明的不断进步,将金融效率奉为圭臬的传统理念已难以适应金融市场发展的要求,金融体系的公平运行日益成为全社会的共同期待。金融功能理论的发展,让人们开始将目光从金融促进经济增长的经济功能拓展到收入分配、区域协调等社会功能。金融社会功能的发挥,实际上是基于金融资源的公平配置实现所有社会资源的公平配置,进而达到维护社会公平、促进社会发展的效果。从金融体系运行而言,金融市场活动本身也应遵循基本的伦理要求、符合公平正义的原则,同时,金融市场的公平性也是金融体系有序运行且效率最优的重要保障和内在要求。在此背景下,金融公平理念开始勃兴,可以预见的是,金融公平应当而且会与金融安全和金融效率共同成为金融市场的基本价值目标。

[1] 白钦先,白炜.金融功能研究的回顾与总结[J].财经理论与实践,2009,(5):2-4.

[2] Schumpeter, J.A.The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interst, and the Business[M].Cambridge: Harvard University Press, 1934.58-72.

[3] Gurley, J.G., Shaw, E.S.Money in a Theory of Finance[M].Washington,D.C.:Brookings Institution, 1960.12-13.

[4] Patrick, H.T.Financial Development and Econmic Growth in Underdeveloped Countries[J].Economic Development and Cultural Change, 1966,14 (2):174-189.

[5] McKinnon, R.I.Money and Capital in Economic Development[M].Washington, D.C.:Brookings Institution, 1973.5.

[6] Hellmann, T., Murdock, K., Stiglitz, J.Financial Restraint: Toward a New Paradigm, the Role of Government in East Asian Economic Development: Comparative Institutional Analysis[M].New York: Oxford University Press, 1996.163.

[7] Merton, R.C., Bodie, Z.The Global Financial System: A Functional Perspective[M].Boston: Harvard Business School Press, 1995.43-44.

[8] Levine,R.Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda[J].Journal of Economic Literature, 1997,35(2):688-726.

[9] Allen, F., Gale, D.Comparing Financial Systems[M].Cambridge: MIT Press, 2001.245-246.

[10] 白钦先,谭庆华.论金融功能演进与金融发展[J].金融研究,2006,(7):41-52.

[11] Greenwood, J., Jovanovic, B.Financial Development, Growth, and the Distribution of Income[J].Journal of Political Economy, 1990,98(5):1076-1107.

[12] Galor, O., Zeira, J.Income Distribution and Macroeconomics[J].Review of Economic Studies, 1993,60(1): 35-52.

[13] Clarke, G., Xu, X., Zou, H.Finance and Income Inequality: Test of Alternative Theories[R].World Bank Policy Research Working Paper, 2003.

[14] Banerjee, A., Newman,V., Andrew,F.Occupational Choice and the Process of Development[J].Journal of Political Economy,1993,101(2):274-298.

[15] Stiglitz, J.E.Financial Market, Public Policy and the East Asian Miracle[J].World Bank Research Observer, 1996,11(2):151-177.

[16] Dollar, D., Kraay, A.Growth Is Good for Poor[J].Journal of Economic Growth,2002, 7(3):195-225.

[17] Jalilian, H., Kirkpatrick, C.Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries[J].International Journal of Finance and Economics,2002,7(2):97-108.

[18] Beck,T., Demirguc-Kunt, A., Levine, R.Finance, Inequality, and Poverty: Cross-Country Evidence[R].NBER Working Paper ,2004.

[19] Honohan, P.Financial Development, Growth and Poverty: How Close Are the Links? [R].World Bank Policy Research Working Paper, 2004.

[20] World Bank.Equity and Development[R].World Development Report, 2006.

[21] Bates, T.Unequal Access: Financial Institution Lending to Black- and White-Owned Small Business Start-Ups[J].Journal of Urban Affairs, 2007,19(3):487-495.

[22] Banerjee,A., Duflo, E.Growth Theory Through the Lens of Development Economics[M].Cambridge: MIT Press, 2005.

[23] Claessens,S., Perotti, E.Finance and Inequality: Channels and Evidence[J].Journal of Comparative Economics, 2007,35(4): 748-773.

[24] 罗伯特·希勒.金融与好的社会 [M].束宇译,北京:中信出版社,2012.10-11.

[25] World Bank.Financial Inclusion[R].Global Financial Development Report, 2014.

[26] Macpherson, C.B.The Rise and Fall of Economic Justice and Other Papers[M].Ontario: Oxford University Press, 1985.1-20.

[27] 亚里士多德.尼各马科伦理学[M].苗力田译,北京:中国人民大学出版社,2003.94-134.

[28] 大卫·休谟.道德原则研究[M].曾晓平译,北京:商务印书馆,2001.70.

[29] 杰里米·边沁.道德与立法原理导论[M].时殷弘译,北京:商务印书馆,2009.58-59.

[30] 约翰·罗尔斯.作为公平的正义[M].姚大志译,上海:上海三联书店,2002.214-215.

[31] A.C.庇古.福利经济学[M].朱泱等译,北京:商务印书馆,2006.129-149.

[32] 阿玛蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜,于真译,北京:中国人民大学出版社,2002.101.

[33] 约翰·博特赖特.金融伦理学[M].静也译,北京:北京大学出版社,2002.31-32.

[34] 穆罕默德·尤努斯.穷人的银行家[M].吴士宏译,北京:生活·读书·新知三联书店,2006.103.

[35] Hassan, M.K., Kayed, R.N.The Global Financial Crisis,Risk Management and Social Justice in Islamic Finance[J].ISRA International Journal of Islamic Finance, 2009,1(1):1-35.

[36] Shefrin, H., Statman, M.Ethics, Fairness, Efficiency and Financial Markets[J].Financial Analysts Journal,2005,49(6):21-29.

[37] 单玉华.对金融活动公平性的伦理关注[J].经济经纬,2007,(2):148-150.

[38] 王曙光.金融伦理学[M].北京:北京大学出版社,2011.59-66.

[39] Mathis, K.Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law[M].Berlin: Springer, 2009.185-201.

[40] Macey, J.R.Efficient Capital Markets, Corporate Disclosure, and Enron[J].Cornell Law Review, 2004,89(2): 503-510.

[41] 胡元聪,杨秀清.农村金融正外部性的经济法激励——基于完善农村金融法律体系的视角[J].农业经济问题,2010,(10):27-33.

[42] Stiglitz, J., Weiss, A.Credit Rationing in Market With Imperfect Information[J].The American Economic Review, 1981,71(3):393-410.

[43] Sunstein, C.R., Thaler, R.H.Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron[J].University Chicago Law Review, 2003,70(4):1159-1202.

[44] Camerer, C., Issacharoff, S., Loewenstein, G.Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for ‘Asymmetric Paternalism’[J].University of Pennsylvania Law Review, 2003,151(3):1211-1254.