护岸基础中前趾的重要性与施工质量控制

卜俊松

(嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局,浙江 嘉兴 314000)

重力式护岸采用趾墙底板基础是杭嘉湖地区河岸挡土墙的主要形式,虽其上部结构形式多样,有砌石结构、混凝土结构、生态砌块等等,但其基础下方(外侧)绝大部分均设置趾墙(即前趾,趾墙又称齿墙)。这对于保证护岸的稳定、延长使用寿命起到了不可小觑的作用。

1 前趾的作用

前趾的作用有保护基础、防止基底受冲刷淘空、增强基底抗滑、结构抗倾覆能力等等。

(1)保护建筑物基础、防止基底受冲刷淘空。由于杭嘉湖地区河岸基础大多以软土为主,主要为黏土、淤泥质粉质黏土、粉土、粉砂土、粉质黏土等。此类土在水流或船行波反复冲刷作用下极易液化受蚀进而被水流带走,造成基底淘空使建筑物失稳。因此,在基础下方外侧设置趾墙(即前趾),就等于在基底迎水面增加了一道保护基底土体的屏障,巩固了基底,稳定了基础。

(2)增强基底抗滑能力。护岸工程中基础与墙体连接为整体,在墙后土压力作用下墙体连同基础有向外移动的趋势,而基础与地基土却是2种不同的介质,两者不可能刚性连接。如果不设趾墙,唯一能阻止基础向外移动的只有两者接触面之间的摩擦力,而当外移力超出两者极限平衡状态时,基础就会向外滑动造成结构破坏,这种状况在土体摩擦系数较小的地段尤为突出。因此,在基础外侧设置前趾,等于给基础安装了一道支撑的脚板,抵御了基础的滑移。

(3)增强结构抗倾覆能力。由于重力式护岸的特殊性其结构往往是偏心受压,重心在迎水面一侧,加上墙后土压力的作用,基底外侧受力明显大于内侧。而软弱地基在长期重力作用下会发生徐变沉降,当外侧压缩变形大于内侧时,基础外侧下沉大于内侧,久而久之造成墙体向外倾斜直至倾覆。为了平衡受力也可加宽基础底板,但受各种因素影响不可能足够加宽。而设置前趾与基础形成整体,趾墙部分为刚体不可能压缩变形,一方面增大了基础外侧沉降阻力,另一方面等于加长了抗倾覆力臂,加大了抗倾力矩,从而有效地减小了基础内外不均匀沉降,增强了结构抗倾覆能力。

2 前趾的重要性

由前趾的作用可知设置前趾对于重力式护岸非常必要,前趾的重要性有:

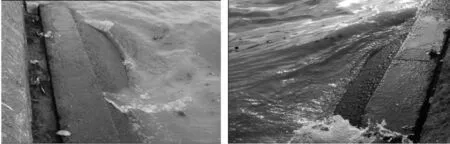

(1)防水力冲刷。随着国民经济的飞速发展,内河水运船只的体积和载重量也在不断加大,目前嘉兴境内有些河段已提升至三级航道,一般的也已达到四级、五级航道,实际经过嘉兴内河水域最大的货船单艘载重量已达1 200吨级以上,最大吃水深度达到3.20 m以上。船舶正常航行时其船行波对两岸的瞬间冲击力不亚于钱江潮(见图1)。

图1 实拍船行波冲刷现状图(左、右岸)

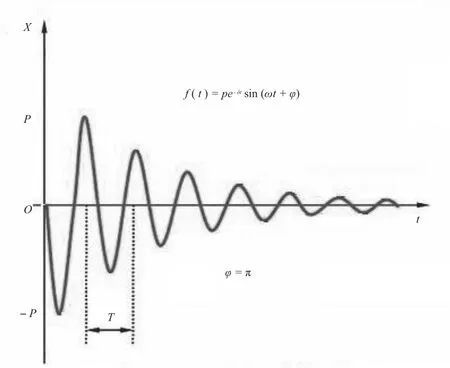

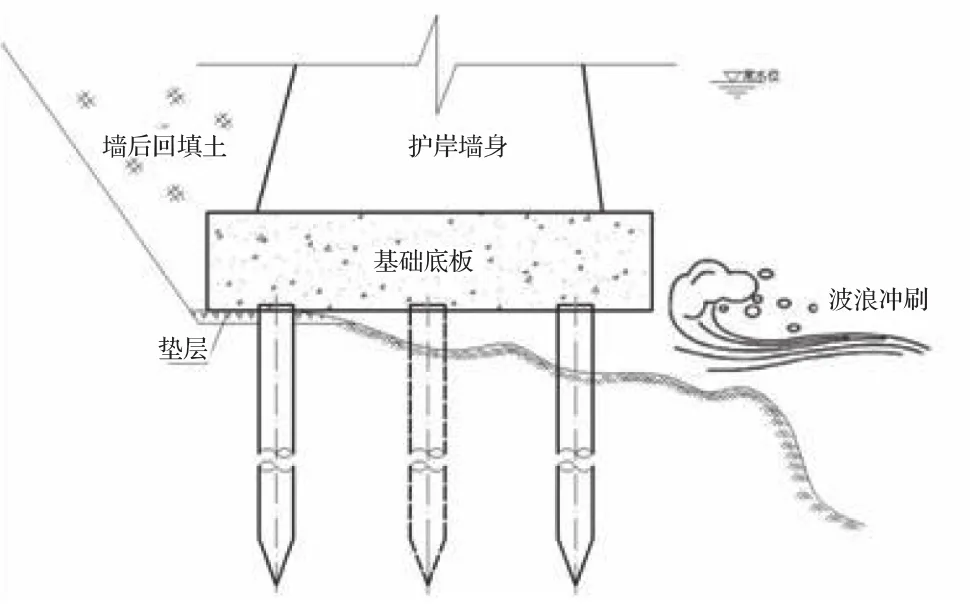

经观察,大吨位船舶在全速航行时其波浪使岸边水位先是骤降,再是骤升,然后是反复冲撞,最后缓缓退去,紊流变化规律近似欠阻尼振动曲线(见图2),其最大壅高、退降幅度(P ~ - P)达1.80 m。水位骤升时,波浪猛烈冲击河岸,势如排山倒海。而当水位下降时,由于负压作用,边坡上搅浑的泥浆被随波带走。该现象在枯水期阶段尤为严重。其次是南排工程汛期排涝放水时由急流在两岸产生的紊流和漩涡,其水力足以抗动南台头闸前干河两侧河坡的多孔板,也可使护坡抛石移位、滚动、下沉,破坏力令人发怵。如此循环往复,夜以继日,导致河坡蚀损,护岸基础外的保护土层越来越小。而当土颗粒愈小、土的内摩擦角愈小的地段,往往就是基底首先被破坏的地段。因此,如果不设前趾,在汛期排涝急流和枯水期船行波的强力冲刷下,用不了几年,就可把软弱土层地段的护岸基底淘空,使得桩基上部无土保护,剩下孤零零的几根桩支撑着整个护岸的荷载(见图3)。即使采取抛石挤淤措施,经紊流反复搅动而液化的细小土颗粒还会从石块与石块之间的缝隙中被卷走,造成抛石逐步下沉,最终淘空基底。

图2 欠阻尼振动曲线图

图3 桩基受冲刷淘空示意图

(2)桩土作用。在护岸基底采用桩基形式进行软基处理,其目的是将桩基与天然地基有机组合在一起,充分发挥两者的优势,共同承担上部荷载和墙后土压力,由桩体和桩间土构成复合地基的加固区,即复合土层地基。而复合地基由桩体和桩间土共同工作,桩端需要有良好的土层。桩与土相互作用,土靠桩加强,桩靠土保护。在桩顶竖向荷载作用下,桩身横截面上产生竖向力和竖向位移。由于桩身和桩周土的相互作用,受荷下移的桩身使桩周土发生变形并对桩侧表面产生向上的摩阻力。桩与天然地基土体通过变形协调共同承担荷载作用是形成复合地基或复合桩基的基本条件,也是其本质所在。由于土的蠕变性,桩土应力比实际上也一直处于变化之中。因此,对于桩和基础来说,应有足够的强度、刚度和稳定性;对地基来说,要有足够的承载力和不致产生过量的变形。但如果没有趾墙的保护而导致基底淘空,不仅容易使护岸基础与地基土脱空,使地基土的承载力无法得到发挥,造成较大的浪费,更重要的是上部桩体孤立后丧失桩土作用,给建筑物基础的耐久性和安全性造成极大的隐患。实拍被淘空的桩基,底板断裂情况见图4。

图4 实拍桩基淘空现状(枯水位时)

(3)提高了建筑物的结构安全标准。 经软基处理(如设置桩基、换土回填、抛石挤淤等)的目的是提高基底承载力和抗滑能力,相应地提高了建筑物的结构安全标准。在此基础上再加前趾,更提高了标准。

3 前趾的施工方法

前趾一般与护岸基础底板同时浇筑。但趾沟只能开挖一段浇筑一段,不可能一次性长距离预先开挖,否则会造成塌方,影响正常施工。施工程序为:基槽开挖验收→底板放样→底板内外立模→铺设底板垫层(如有)→趾沟逐段开挖浇筑→底板浇筑同步跟上→底板拆模养护

趾沟根据设计宽度采用直锹或深沟锹人工开挖,开挖一段检测一段浇筑一段,个别易塌方地段只能边开挖边浇筑。

3.1 桩基及抛石挤淤地段趾墙施工

因受力要求,桩基应位于建筑物主要荷载重心以下,因此护岸基底外排桩往往设置在护岸挡墙外缘以内,而基础底板则比桩基宽,其前趾位置正好在桩基外侧。只要按设计尺寸要求准确打桩,一般不会影响趾沟开挖施工。底板下抛石挤淤或桩间抛石挤淤地段,只要抛石时外边摆石整齐,留出趾沟位置,也不会妨碍趾墙施工。至于底板外侧抛石,则要等底板浇筑养护完成后再行施工。因此,对于设置桩基或抛石挤淤地段,前趾施工完全可以正常进行。

3.2 易塌方、难开挖地段的趾墙施工

在某些淤泥质土、流砂土、杂填土地段,趾沟开挖时往往容易塌方,严重的甚至出现边开边塌的状况,因此不可能开挖后等待较长时间再行浇筑,但分段太短又不便于验槽,显然也不利于质量控制。这里介绍一种采用木盒子挡土的办法比较行之有效。就是预先制作一批长度为80 ~100 cm的木盒子,其横截面为与趾沟上部尺寸相同的梯形。趾沟开挖成形后,放入木盒子挡土,随开随放,一个接一个。待到开挖成型一个浇筑段落后进行验槽,浇筑底板时随着趾墙混凝土的进展,逐个拿掉木盒,有效防止塌方,方便验槽,保证了趾墙的断面尺寸。

3.3 趾墙的断面尺寸

由前趾的作用可知:为了有效防止冲刷淘空和底板抗滑抗倾,前趾须具有足够的深度,理论上应该说越深越好,但鉴于施工可操作性不可能无限挖深,因此兼顾两者宜确定一个最佳值;为了保证底板抗滑,前趾应有足够的宽度,否则若墙后土压力太大时容易折断趾墙造成底板滑移;为了增大摩阻力,提高抗倾覆能力,常将趾墙设计为倒梯形楔块状嵌入底板外侧土中。综合考虑适用、安全、经济诸因素,根据土质承载力、抗滑、抗倾覆等计算后确定趾墙断面尺寸。

4 前趾的施工质量控制

前趾属于隐蔽工程,又是护岸基础的关键部位,其施工质量控制分事前、事中、事后有序进行,层层把关,从严掌控。

4.1 事前控制

事前控制即为施工前技术交底,包括施工方案、技术措施、操作要领、质量要求、安全生产等。施工单位在工程开工前进行系统的组织学习和讲解,提高全员质量意识,并层层落实责任制,使广大员工和管理人员充分认识前趾的重要性,明确怎么做,怎么做好。

4.2 事中控制

事中控制为施工过程中班组操作人员的自我掌控和管理人员的跟踪检查。趾沟开挖前,应在基槽上进行精准放样,其平面位置、线型、高程等校核无误后方可开挖。开挖过程中须随时用与趾沟断面尺寸相同的梯形模型板检测其宽度和深度,施工地段必须备有模型板方可进行趾沟开挖,施工单位质检员和旁站监理人员应随时用模型板进行检测。如发现无模型板控制导致趾沟宽度或深度不足或趾沟中模型板插不进的情况,则应立即加宽或加深处理,符合要求后方可进行下一道工序施工。趾墙浇筑前应排干沟内积水,清除泥浆,严禁带水或带泥浆浇筑。趾沟开挖和趾墙浇筑过程中应采取防塌方措施,确保断面尺寸,严防泥块、泥浆夹入混凝土。趾沟开挖成型后须经监理验槽合格并出具开仓证方可进行趾墙底板混凝土浇筑。趾墙底板混凝土严格按设计配合比进行配料,其标号须满足设计要求。入仓混凝土应具有良好的和易性,依次浇筑,均匀振捣,确保强度。

事中控制为施工质量控制的关键环节,因此趾沟开挖和趾墙浇筑过程中,施工单位必须严格执行三检制,现场监理必须全过程旁站。

4.3 事后控制

事后控制为检测单位或有关部门在已覆盖的情况下进行的随机抽查和突击检查,趾墙深度采用钩子勾的办法比较简易且行之有效,趾墙宽度可采用外侧挖坑再钻孔量测的办法或破坏性抽检,趾墙强度可待混凝土养护期过后进行钻芯取样检测。事后控制是对施工质量的验证,因此必须具有随机性、代表性、真实性。

趾墙施工质量的事前、事中、事后控制系为统一的整体,三者相辅相成,互相制约,缺一不可。

5 结 语

综上所述,重力式护岸基础设置前趾对于工程的安全、长久运行具有事半功倍的意义,这在水利、水运行业的河道工程建设中不乏成功的先例。而其他行业自行建造的为数不多的护岸码头,虽然大部分基底设置了桩基,其承载力远远满足需要,但由于基础外侧不设前趾,造成基底冲刷,运行不久即发生坍塌的现象屡见不鲜。因此,充分认识前趾的重要性,加强对前趾施工的质量控制,是重力式护岸工程建设中举足轻重的大事。