曹俊的艺术:画石与化石

夏可君

从石开始。

从石开始,有着中国文化最为美好的想象。中国“最后”一部古典小说《红楼梦》最初就叫《石头记》,讲述的是一块多余的顽石,通灵感应,而化身为人,名为“宝玉”。顽石也能通灵,这是中国文化生命想象的吊诡与奥秘。

从石开始,中国文化本来也有从石开始的创世神话,即女娲补天。从顽石到灵石,有着中国文化创造性想象力的密码。

从石开始。中国艺术总是从石开始。从石的自然性开始,面对石的硬度沉默与自然的无名性,要使之获得鲜活的生命,艺术之为艺术,就是让石化为云,让石化为生命体,让石开花。中国传统中的石,既是冥顽不灵之物,也是可转化的混沌之物,又更具自然灵性。石,是转化的化身。

从石开始的艺术,乃是要去唤醒与激活石内在的灵性,让石可以幻化为虎,化为孔雀,化为文殊菩萨,甚至具有佛性,传达世界转化的真谛,这是艺术的准宗教性,或者审美“代替”宗教——非宗教的宗教。但进入跨文化的交流后,还要让中国的石头获得西方石块的雕塑重量感,乃至于神圣的永恒感;而进入概念艺术后,还要让石的材质,所谓的矿物质颜料或石之性,重新开始更为绚烂地呼吸,开始无限地流动,这是一种什么样的艺术?

从石开始,重新开始,这是生活于纽约的中国艺术家曹俊作品转化的心法。对于曹俊,画石不仅仅是画一幅来自祖国南方的石头,回味文人传统石头赏玩的趣味,或回忆园林建筑中假山石的光景,而是让石“转化”,“画”石也是“化”石,从石头开始,便是转化的开始,艺术的开始,生命转化的开始。

从石头开始,乃是开始一个新的“思想形象”,如同本雅明对于中国艺术似与不似之间的烟云形象的思考,而且其转化的力量,画石与化石,也是中国文化创造性想象的根源性力量,可能它也会是跨文化转化的力量,如此的创造性转化,对于艺术本身与跨文化交流具有什么样的当代意义?这是曹俊的作品促使我们要去思考的问题。¬

1.自然的无意记忆

从石开始,首先开始于一种自然化的记忆,但这是一种有意记忆与无意记忆的结合。

曹俊大学时所学的专业就是矿业,想必经常面对大自然的山石,矿物、矿物质颜料让他萌发了成为艺术家的梦想,他的个人职业开始转化,从山东科技大学毕业后就开始绘画创作。

对于中国文化,石一直是自然本身的明喻,是自然本身的直接具体化,绘画最初就要“松石格”的母题。中国最初的雕塑与书法艺术,也是石刻艺术,与古希腊相通,刻入石头也是试图获得永恒感,克服时间的消逝,乃至于克服死亡。石头总是如此切近之物,又是如此神秘之物,以至于出现了中国文人艺术家对于石头的痴迷与崇拜,比如宋代的书法家与画家米芾对于石头的崇拜,石头似乎也获得了生命。中国绘画艺术不仅仅是在石头上镌刻,而是要转化石头,让石头重新开始呼吸,而且让石头获得个体生命的体感,如同八大山人作品上的石头有着个体生命的体格,有着生命起伏的呼吸,有着与鸟兽的对话,还有中国园林中的假山石,假山石带来的是对于自然的拟似性。更为奇妙的是,中国艺术家自己的笔名或字号,都会改变为与石头相关,似乎要画好山水,必须把自己也转变为石头,比如明末清初的石涛与八大山人,还有20世纪的齐白石、傅抱石等等。

石头的书写是一种天然的律动,以及律动所留下的印记。自然无目的地留下了一些本身无意义的痕迹,但又是美丽而可投射形象的痕迹,而人类只能自觉地做出具有永恒节律的印记,寻求与宇宙的节律共感。比如自然成象的那些石块上的风景,那是庄子所言的大块噫气而已?就是一块混沌中孕育着的匿名石块,有待于不断塑造,并具有无尽的可塑性。一方面,它好像是自然的书写,这是在石头上看到的那些风景图案,这既非人为所造——人类只是投射某种想象的图景,也非自然所造——自然本身并没有此艺术家式的目的——甚至也不“合目的性”(它是无用的),自然自身偶然性的肌理痕迹却被赋予了妙不可言的风景迹象,这是偶然的天成,因此,石头成为自然启示自身与显示自身的最佳范例。

自然如此被转化,其隐含的原理是什么呢?即自然本身无意形成的石上痕迹却给予了人为投射意义的丰富可能性,这是不为之为?让自然来为才是真正的所为?既要人类有所为,但最终还是要让自然来为,而且任何的人为还要显得自然,如同康德所言:“自然是美的,如果它看上去同时像是艺术;而艺术只有当我们意识到它是艺术而在我们看来它却又像是自然时,才能被称为美的。”这个“好似”,正是中国艺术创造性想象的根源。因此石的显现,乃是自然显现自身的一个范例。但如何让石显现出更为丰富的意涵,使之不断转化,结合自然与艺术?看似艺术,实似自然,看似自然,实似艺术。需要从材质本身上,从形式语言上,从颜色质感上,从意义指向上,全部展开,这正是曹俊艺术的工作。

2.流动的金色

从石开始。

对曹俊而言,在东西方交流之后,石头不仅仅是中国的生命形式与思想图像,而且必须获得西方文化的质感,即雕塑体积感,获得雕塑的形式语言,还有绘画的色彩,以体现其可塑性。如何让已经雕塑立体化的石块,重新流动呼吸起来?

一方面,曹俊从矿物质颜料中提取大量颜料,尤其是云母,而且是金云母。另一方面,在西方寻找更为接近水墨流动的颜料,从油画到丙烯,再到水溶性颜料,油性与水性的进一步对接,也是西方质感与中国质感的内在交融。金色,是光的象征,也是颜料的绝对性,还融入光环的形状。曹俊持久地着迷于金色的材料,从金云母、金箔、金粉,到各种含金的颜料。这是为了在瞬间的流动中获得永恒感,金的质感——是一种克服消逝的永恒感的经验,如同中国山水画与书法中会加入金粉,或在洒金纸上书写。整个盛唐都是以金碧青绿为主导色彩,佛教的敦煌壁画也是如此。如此的材质转化,从水性到金质,也是质感的转化,是生命触感的转化。

从水性的柔弱流动到金色的灿烂神圣,其连接与转化的契机在哪里?这与艺术家过去生活的转变与迁移有关。他十几年之前去往新西兰旅居时,看到那里阳光下的山峦,其色彩实在是太美了,他第一次发觉阳光下大自然无比丰富的青岚之气其实不是白色,是令人感到像空气一般透明的金色。因此,他到处寻找材料,以便画出那种奇妙的大自然的金色,如在油画上用金箔,以强化质感,融入永恒的时间性。

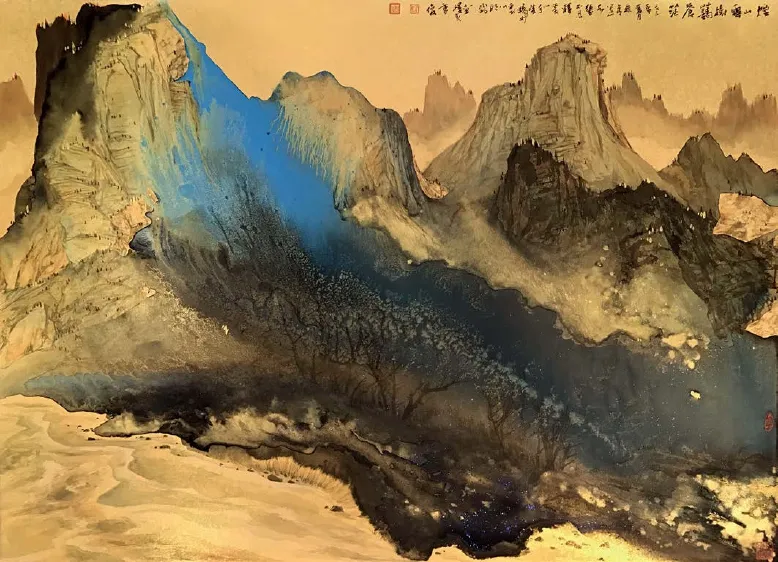

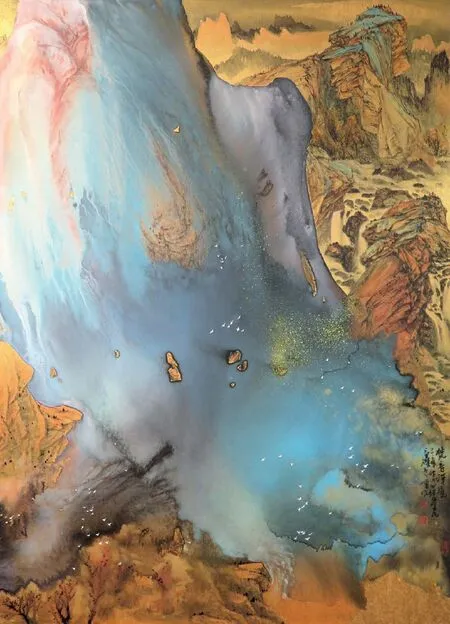

此外,以金色为主导,表现金色的流动性,还有另一位前辈艺术家的启发,那就是半生漂流海外的传奇艺术家张大千。如同萨里斯教授所指出的,张大千后期青绿山水画上的泼彩,既受佛教主题与意蕴的影响,也是色彩与艺术手法上的延续。张大千后来在巴西旅居时开始创作的巨幅泼彩作品,显然已并非中国传统泼墨,可能还受到了西方抽象画的影响,从而走向了行动绘画。在画好的山水画上再次泼洒,形成自然流动的形貌,也是为了拟似烟云流动的气势。在可控与不可控之间,由“粗泼细笔式”与“粗泼抽象式”走向“细泼细笔式”,兼用泼墨与泼彩,以获得那种混沌初劈与无尽涌动的气势,所谓庄子“游于物之初”的自然游动感。张大千的泼彩已获得流光溢彩的视觉与云意舒展的诗意,局部看似抽象,这既继承了唐代与敦煌金碧青绿的设色,又借用了传统大写意的泼墨,还潜在接受了西方行动抽象绘画的自由感,甚至可能影响了后来赵无极的意象—抽象之间的山水与风景重叠的油画创作。而曹俊继承了这个伟大的谱系。

但曹俊的泼彩有所不同,他无疑是比张大千更为自觉,而且主动思考西方泼洒的艺术家,尤其去往美国后,他与波洛克开始了内在的对话。曹俊和他们的主要差别在于:一是泼彩所用的材质更为丰富多样;二是手法上更为自觉吸纳西方抽象画,但并不走向抽象,而是更为强调控制与造型;三是最终走向了油画创作,在油画上把泼彩的流动与宇宙的韵律结合起来。在波洛克之后,绘画的困难在于既要“无笔”又要“有笔”,因此,曹俊兼用两种工具与材料,与波洛克拉开了距离,即有泼洒或滴洒的手法,因为泼洒让颜料在空中行走的时间留在画面上,似乎赋予了时间重量化的痕迹,但曹俊在泼彩中也会加入书写性,而且其所用的毛笔特别大,试图产生圆融的线条。因此这是“有笔”与“无笔”的结合。

如同曹俊自己指出的,他在新材料的应用以及泼洒手法上有自己复杂的运作,而且这是反复实验才形成的。首先他用传统的笔墨加现代的构成,根据立意,反复施以泼彩、泼金与撒金;然后局部再采取破墨、破色与积墨、积色,直至达到想要的效果为止;最后才给作品制作一个恰当的标题,显然这比张大千的手法要丰富得多。

曹俊把水性、石性与火性不可思议地结合起来。在石头上融入了不同的要素:矿物质颜料、形质、人格、记忆、布景、感觉、体感、生命力、雕塑感,激活了石的灵气。

3.石之变形记

从石开始。

石是石,石又非石。石,是一个悖论之物,或“似与不似之间”之物。一方面看起来如此具体坚实,另一方面则必须不断变异,甚至活化,最终还要与“空无性”结合,石头乃是凭空产生之物,石乃是一个幻化之物,即刻幻化之物。只有在空无与变幻之间不断变形,才可能让石可化。这是石的变形记。曹俊艺术作品让我们看到了石转化的漫长变形过程。

除了纽约,曹俊每年都会有一段时间居于江南,尤其痴迷于太湖石,并在自己的工作室收集大量的太湖石,从太湖石的冥想观看中获得灵感。石化为文殊的形象,也是让石获得超越的灵气,从文殊菩萨的幻化与变体中获得启发,已经开始了最初的即刻幻化。

在《荷花系列》上,柔软的荷叶却有着石头的质感与强度,荷叶上纵向的线条似乎在拟似石头的纹理,曹俊把很多古人的笔法与细微感受藏在画里面,在墨里面还加入了石青。在造型上,一方面保留荷叶自身的结构,但又加入很多其他的运动姿势,以至于叶子也有石头的形态,让柔软的荷叶获得了石块的造型,但还保持松软。如此悖论的感觉一直被保持住,这才是中国文化特有的生命触感,无论是阴阳的互动,还是现代性的悖论感知:在无常过渡中抽取永恒,如同波德莱尔所言。

进一步的转化在于,石还可以“如水”,如同水一样流动,这是让矿物质粉融入水性颜料之中,开始流淌呼吸。万物都处于流动之中,这是元素性的还原,对于中国文化,万物并非有着固定的形态,而是由阴阳或者元素性(水火土气,或金木水火土)所构成,万物都可以被还原到元素性,进一步则还原为元素性的律动:水是流动的,火是跃动的,地是震动的,气是卷动的,金是溢动的。但对于艺术家的创作与技术而言,在如此的元素性还原中,既要有着形体的建构,又要有着笔触的控制,而且赋予流动以节律,此节律乃是在流动之中的节律,是宇宙节律的共感,如同萨里斯所言。

因此,曹俊所画的山石,所画的各种图像,也都可以“似水”,这也是为何当他画出那些具有宇宙图景的油画作品时,那些局部看似在流动的河流,看似气流,看似孔雀的羽毛,都在跃动、舞动与飞动,比如《大地霓裳》,画面局部的石块与河流,宛若彩虹,就是色彩编织的霓裳之衣,此名称也是暗合唐代的音乐舞曲,曹俊很好地转化了传统气韵生动的美学。

对于曹俊,不仅仅是石的造型,还有色彩的转化,重要的是“化彩”:无论是泼彩,还是泼墨,都是为了进入流动感与呼吸感,但面对西方油画的色彩呢(考虑到油画的黏滞性)?曹俊活用了泼墨与泼彩,还奇特地加入了泼彩、泼金、堆金,不断保持颜料材质的“流体化”,因此,我们就看到曹俊的作品,尤其是与克里姆的比较,后者主要采取了描金与贴金的方式,从神学与壁画传统上获取象征意味,而曹俊的则更加多样化,更为自然化,更为生动化,这是一种自然的新神学?这些油彩上的色彩形态,看似孔雀形,一直在飞动,而且因为反光不同,色彩也会发生改变。

随着近年来艺术家把部分丙烯颜料融入泼彩当中,画面便出现了少见的鲜活与阳光感,而且相同及不同颜色的重叠也增加了画面的分量感。更为重要的是,泼彩作品中的留白与墨色会使画面更具有空灵的回响,而且还把“色”与“墨”放到一起协调起来,“墨”能让各种“色彩”之间的联系更为自然,有时艺术家甚至在泼彩后画的反面,多次反复泼墨,以便使画面更为统一与层次丰富。

在曹俊如此的转化背后,有着什么样的艺术原理?这是“势”的美学,中国文化的“势”不同于“形”,乃是更为不确定,保持流动的势态,强调的是氛围与朦胧的模糊美,但其中又有形态,且并不丧失形态的准确性与生动性。首先,是起势,在绘画一开始,起势乃是一种布局,一种造势,一种可能性的孕育,只是一种催发。随后,则是保持大势的展开,保持整体的张力,然后以不同的块面形状与大小来分配势力,形成不同的局势。然后,但也是同时,必须一直保持局部与整体的互动关系,尤其保持住律动,势的展开离不开节奏的律动,势之美在于此律动的无处不在。进一步则是顺势而为,并不意味着放弃形的制约,在看似很“放”的过程中,画家还要“收”得住,因为“势”还要讲究“蓄”;而且,还要注意墨与色、墨与水、水与色之间的交融效果,让其丰富而不芜杂。最后,其实也是开始,因为这些要素是相互作用的,对于中国画而言,还要体现总体的气氛,如同艺术家自觉意识到的,“气氛”实际上类似西画里的调子,主色调的冷暖是决定性的因素,它是画家创作时情绪在作品上的流露与彰显。中国画所用颜料同为水溶性的,其本身材质却有植物与矿物之分,故而在宣纸上效果是不同的,并会给人以不同的感受,或轻盈或沉着,其透明度的不同,给表现不同的质感提供了可能,若加之胶矾的运用,那墨色幻化的效果将更加瑰丽而神秘多变。此外,泼彩创作中“点”的运用也非常重要,它既能进一步强化“势”与律动,同时又能够“醒”画。点的大小、聚散更能使画面的留白间建立起意到笔不到的联系,从而交代出画面内部的起承转合,点甚至能使留白本身形成不同层次的虚实。

比如《苍穹玉镜》这个作品上,有着多重时间性的重叠:古代山水画的图像记忆,画面右下角还有古代文人与小舟的隐逸暗示,整个山峦保留了传统的皴法,还有仙山的暗喻,甚至重叠了四时;整个画面充满了一种黎明的金色,或者傍晚的金霞色;此外,以泼彩覆盖后的山峦,则让金色与青翠对比,整个泼彩如同一道烟霞在画面流淌,充满了神秘莫测的味道,似乎把晚霞带入了夜色,又好似一片仙境。如此多重时间性的重叠,正是为了通过无常进入永恒。名称之为“苍穹玉镜”,似乎如此的山水也是天地,而且一片翠玉中,可以映照日月,绘画重获了古典的色泽与玉质感。曹俊梦寐以求的是通过绘画让人感通天地,因此绘画最后要形成的乃是一道《宇宙的星河》,穿越时空的星河。还有关于火星的大幅作品,带入外星球的后现代想象,这是与本雅明思考“相似性的宇宙性”相通的。

而这种准自然的神学,乃是为了抵达宇宙的节律共感,如果石头都可以活化,任何的晶体都可以被转化,宇宙中没有什么不可以克服与流动,并且形成呼吸节奏感,而最为重要的是这个律动,如同萨里斯在《风景的共振》中思考克利时指出了画家两种方向或两条道路的共振,一个是大地的,一个是天空的,萨里斯最后指出:“克利于风景中看出了大量的音乐元素,并将它们转换到绘画作品中,这些元素不仅包括韵律,也包括属于乐声、和声形态以及复调音乐的形状和运动。与克利描述的来自地球和宇宙的共振一样,他无疑认为这里也存在着一种由风景的音乐性激发的共振,这种共振也许只有艺术家才能感受到并通过艺术作品中的线条、色调和色彩使其可见。”与之不同,对于曹俊也是两种:一种是石头的,一种是流水的,一种是造型的,一种是呼吸的,但最终二者都服从于一种节律的共感,即通过泼洒的流动性与拟似自然的运动感,让绘画整体上进入一种永恒流动的韵律之中。

从石开始,还是开始一个场域的建构。

石,不仅仅是一个物,也是一个场。当我们看到曹俊的作品并非只是一幅绘画作品,不仅仅包括书法与绘画,还有雕塑、瓷器,甚至还有场景的配置,中国古代文人艺术本来就是文人生活诗意空间的配置与重组,形成与自然共在的形势与场域,这是一种气场养育的艺术,是天人感应的生活化。

曹俊之前已经在新西兰的大海山脉的色彩中,从此异域的观照中,进入了深度的生态学,而且他还大量从科技中获得灵感,比如遥感地图的视觉构图,这可以从他的绘画作品上看出来。但更为奇妙的是,曹俊深悟传统山水画从大到小之法,活用古代的凝缩观,一方面,曹俊在凝视石头时,以盆景的观法,把世界凝缩为一幅盆景,让我们看到四季变化,看到一个小世界的细微变化;但另一方面,也是把它还原到林园的场景中,因此,石头乃是一个人类与自然共在的中介,离开了石头,人类世界与自然世界缺乏了某种交感之物。

最后,进入曹俊作品的展示空间,可以让我们看到艺术乃是我们生活的核心部分,石头以其沉默转化我们的生存意志。

曹俊的艺术创作与转化方式,让我们看到了一个中国艺术家,从地方到异域,从自身传统到现代转化,从材质的自然性到空间的场域,实现了生命本体感受的创造性转化,他的作品让我们看到了一个东方艺术家,如何从深厚的自身传统出发,从笔墨的“根性”出发,却不断地重组与变异,在现代性的“拔根”与自由“游动”中,集中于某个核心的自然要素,保留其文化演化的活力,并以独特的“即刻幻化”的想象力,不断接纳异质性或他者性,建构出世界的共通感。他的作品不仅具有艺术转化的范例性,而且具有跨文化交流的启发性。

曹俊作品

把酒祝东风 78cm×108cm

烟山云树霭苍茫 78cm×108cm

肤寸升云 108cm×78cm

清境洗尘心

花气杂风凉 274cm×69cm

秋入云山

天地同攸 108cm×78cm

梵音禅境 108cm×78cm