刘海粟的抉择:马蒂斯、野兽派与后印象主义

陶大珉

由于早期西方艺术传播的相关影响,使得中国最初的艺术实践者们在对其接受、和相关实践之中,都呈现出某种个人化或群体性的选择和倾向,从而形成了一定程度上的相关分层。而在从写实和印象派面貌过渡到野兽风相关实践的倾向中,呈现出从前期局部的尝试,进入到更主动地把后期印象派风格与野兽派风格加以积极融合的趋势。

而在一九二九年二月至一九三一年九月间,以及一九三三年十一月至一九三五年六月间,作为中国早期美术教育的代表人物的刘海粟曾两度赴欧洲游历考察,此期间的刘海粟的绘画面貌由于吸收了访欧的学习成果,其作品呈现出从写实化的倾向,转向了介于后印象主义与野兽派之间的风格尝试,并在一定程度上流露出“渐次走向野兽派”的某种转向。

刘海粟赴欧之前虽然身为上海美专校长,但并没有完整的留学经历,他在一九一九年曾赴日考察美术教育,此时日本美术界正盛行后期印象派和野兽派之类的近代表现性绘画,而刘海粟对于后者的相关风格还未有深入体会,“其先我在日本时,看过种种马蒂斯的画集或着色的复制品,自然先已略略晓得一点马蒂斯的轮廓,虽然百十二分的崇仰他,却还感不到如何深奥的真的情味来。”而直到一九二九年至一九三一年间刘海粟首次旅欧考察期间,观察到巴黎画廊里贩卖、展览和陈设的几乎都是野兽派作品,刘海粟以此亲眼目睹了欧洲野兽派绘画之潮流,认识到现代欧洲美术的根本精神“可说就是野兽派的精神”:

“在巴黎一千多家画廊,他们所贩卖的、展览的、陈设的、可说一致都是野兽派作品。印象派和后印象派的作品也就少见了,二十世纪的法国艺坛,早已为野兽群所占据了。就是秋季沙龙和独立沙龙,或者蒂勒黎沙龙,他们虽然各有不同的性质,代表着现在法兰西的艺术;但是你仔细看那里面的作品,大都是野兽派人的手笔。”

而在访欧期间,刘海粟的画作得以首次入选一九二九年的法国秋季沙龙展,其画作《北京前门》所在的第二展室内的其它参展作品“一带大半是野兽派的巨子”,而刘海粟每去一次参观,“常觉低徊留恋而不忍离去”。而刘海粟与傅雷和刘抗在此期间曾在巴黎近郊一家名为“文艺复兴(La Renaissance)”的画廊里“看了许多野兽派的画”。另有一次刘海粟去参观了当时巴黎的拉司巴伊大路九十九号画廊纪念马蒂斯六十诞辰所举行的马蒂斯绘画展览会,面对如此珍贵而难得的机会,刘海粟曾多次前往观摩学习。

在刘海粟赴欧考察之前,一直扶掖刘氏的教育家蔡元培在二十年代初期就提到了刘海粟绘画所具有的表现性倾向。而从蔡元培的观察来看,一九二三年到一九二四年前后刘海粟的绘画观“还特别强调直觉、天才、情感,并在与技术、科学、理性诸概念相对立的关系中定位其理解”,因而其绘画所展现出的表现性,是偏重于感觉和情感,较排斥理智来分析画面。虽然如此,刘海粟在前期的具体实践上仍蕴含着严谨和理性的作风。

而这些前期相关风格的接触和表现,在经历了刘海粟本人两度赴欧的经验之后,更为凸显地表现在了先后分别由商务印书馆出版了《海粟油画》和《海粟油画第二集》两本画册之中。这两本各本印张仅十几页的个人画集,作为展现出上世纪二十年代末至三十年代中期,刘海粟赴欧访学的阶段性绘画面貌的珍贵文献资源的属性之外,也能够借此集中观察到刘海粟此阶段相应的新风格的尝试。

《海粟油画》出版于一九三三年八月,所收录的十二幅作品,皆作于欧洲与上海的一九二五至三三年跨度之间。从画集所收录较早的一幅创作于一九二五年画作《静物》,可以观察到画面整体的结构方式借鉴了塞尚的静物画的分析性的塑造手法,笔触相对收敛,塑造较为扎实,而色彩的表现则较为充份。刘海粟这幅作品的表现也能够代表此时上海西洋画坛对于后印象风格的重视,“似乎又转入到后期印象主义的一条路上去了。”而在前一时期刘海粟的代表作《北京前门》上已经依稀可以辨别出来。

梁宗岱在《海粟油画》的“代序”中品评刘海粟首度欧游的作品道:“依旧去后期印象派不远,却洗脱了塞尚与凡高的痕迹了”。而刘海粟显然对于后印象派的“洗脱”并不彻底,画集所收录的作于一九三一年欧游期间的《威尼斯之夜》有着与法国画家马尔凯在野兽派时期的典型作品《哈费的市集》(作于一九0六年)相近的绘画处理,都以色彩作为表现的基本方法来描绘岸边景色,在画面形式上都以色块形成物象的基本表现,并用浅色来形成空白的平面,以线条勾勒出建筑形体,并以深色块面暗示出相关阴影,而人物、建筑、风景都被简化成色块、线条和平面。虽然两者的这些近似展现出了刘海粟在留欧时期绘画风格具有接近野兽派的某种尝试,但不可否认《威尼斯之夜》还是更多受到了莫奈画风的相关影响。

在画册中另一幅《红与绿的和谐》,则成为刘海粟最为趋近野兽派风格的尝试之作。作品绘于一九三三年刘海粟首游欧洲返沪期间,以描绘人像为主,但画面整体的结构突出了主体人物和背景图案的关系。整个背景具有装饰性的平面感,而较为概括的红与绿的色调对比,使得整幅画面在视觉上极富表现力,但也很容易观察到背景的平面手法与前景人物的塑造之间,存在着表现语言的冲突。而这种塑造性的表现语言和平面性的扁平手法之间的矛盾,在刘海粟在一九三0年所作《夫人》也有类似的表现,而由此可以观察到刘海粟在首度欧游之际对于马蒂斯装饰风格的明显借鉴,也显示出其绘画的语言属性所处的中间状态。刘海粟也曾描述过这一阶段:“在欧洲,我研究过后期印象派色彩强烈的绘画,研究过马蒂斯等野兽派画家红绿之间微妙关系。”

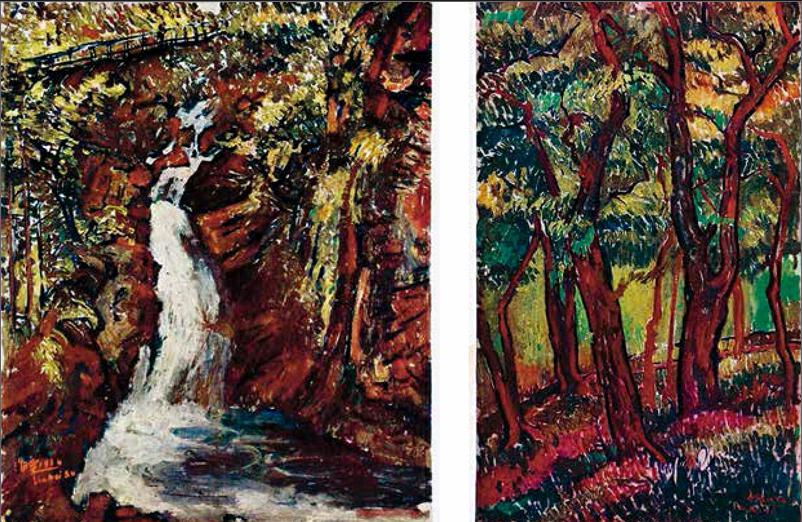

而从刘海粟二度欧游后归来于一九三五年底所出版《海粟油画第二集》来看,画集所体现出刘海粟进一步的绘画实践:在更为明确的后印象派梵高风格的基础之上,后印象风与野兽派的视角矛盾正在减弱,例如作品《栗树林》和《舞瀑》之中,之前所具“有马谛斯单纯之韵味”逐渐收缩,把平面感和后印象的短方笔触加以调和,辅以更多的长线条的运用,以此来对于野兽派平面风格的进一步转化,正如谢海燕所评价的“每一幅画中,技巧的如色彩的力,线条的力……都很完备了”。

显然,刘海粟通过首度欧游的经验,“亲接了諸大家的真迹,不禁狂喜,正如饥饿者之骤获美食”,在“此时得到更多的含养”所呈现的成果便是在《海粟油画》中所体现出后印象风格和野兽风的交叠闪现,虽然作为首次欧游之作,从技巧上来看“虽极可取,而乏一贯的连续力”,但可以看到刘海粟正是以“要理解现代美术的真际,应该先明白野兽派的经过”来指导其绘画实践。而面对二次欧游,刘海粟则“怀着崇尊冷肃的心情”来考察,因而“其深固的自我精神遂而发挥尽致”,在《海粟油画第二集》中应该正是刘海粟生性更固有的表现性的绘画作风的体现。而可以看到,这种表现性是在经过野兽派风格影响过滤后的积极转化,也导致刘海粟此后对于德朗的新写实主义风格产生共鸣和回应。endprint