恶性肿瘤患儿父母的疾病不确定感状况及影响因素分析

崔 粼,郭 放,刘 丽,曹云晴

(吉林大学第一医院,吉林长春 130021)

近年来,随着医学技术的发展,恶性肿瘤患儿的生存率得到了显著提高,儿童恶性肿瘤已被看成是威胁生命的慢性疾病[1]。在恶性肿瘤患儿长期的治疗过程中,患儿父母往往承担着较大的心理压力,对疾病的恐惧、对疗效的不可预见、对复发的担忧等导致恶性肿瘤患儿父母存在较强的疾病不确定感。疾病不确定感是指个体因缺乏足够线索,对疾病相关事务无法进行恰当地组织或分类时所产生的一种认知状态[2]。国外研究发现,恶性肿瘤患儿父母的疾病不确定感伴随着患儿疾病的整个病程,即使在患儿成功战胜疾病后,其父母的疾病不确定感仍然存在[3]。患儿父母的疾病不确定感在加重自身心理负担的同时,也会影响其对患儿疾病的应对能力和对患儿的照护能力。鉴于国内对恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感的研究较少,本研究旨在进一步探讨恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感状况及其影响因素,以期为今后开展相关干预研究提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 对象 采用便利抽样方法,选取2016年1—3月于吉林省长春市某三级甲等医院小儿肿瘤及血液科住院治疗的100例恶性肿瘤患儿父母。纳入标准:①患儿经临床和病理诊断确诊为恶性肿瘤;②参与研究的患儿父亲或母亲为患儿的主要照顾者;③患儿父母年龄≥18岁,无认知语言功能障碍,有独立完成问卷的能力;④知情同意并自愿参加本研究。排除标准:①家庭近3个月内有其他负性事件者;②单亲家庭。

1.2 调查工具

1.2.1 一般情况调查表 由研究者自行编制,内容包括:患儿父母的年龄、性别、文化程度、经济收入,患儿的年龄、性别、诊断、目前疾病状况、疾病确诊持续时间等。

1.2.2 中文版疾病不确定感父母量表(Parents’Perception of Uncertainty Scale,PPUS) 原量表由Mishel[4]编制,共31个条目。本研究采用修订后的中文版疾病不确定感父母量表,共28个条目,4个维度,分别为:不明确性(11个条目)、复杂性(8个条目)、信息缺乏性(5个条目)和不可预测性(4个条目),采用Likert5级评分法,从“非常不同意”到“非常同意”依次计1~5分,总分28~140分,分数越高,表示疾病不确定感越强。当疾病不确定感得分大于总分最高分的50%(即70分)时,个体被认为具有较高水平的疾病不确定感。修订后的量表Cronbach’sɑ系数为0.844,内容效度为 0.835[5]。

1.2.3 一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale,GSES) 该量表最初为德文版,本研究采用由张建新和Schwarzer等修订后的中文版GSES量表,共10个条目,涉及个体对自我、环境挑战及控制感的认知,采用Likert 4级评分法,从“完全不正确”“有点正确”“多数正确”到“完全正确”依次计1~4分,总分10~40分,得分越高表示自我效能感水平越高。修订后的量表 Cronbach’sɑ系数为 0.87[6]。

1.2.4 简易应对方式量表(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ) 该量表为自评式量表,包括2个维度,共20个条目,其中积极应对维度12个条目,消极应对维度8个条目,采用Likert4级评分法进行评分,从“不采用”“偶尔采用”“有时采用”到“经常采用”依次计为0~3分。量表的Cronbach’sɑ系数为0.90,积极应对分量表的 Cronbach’sɑ系数为0.89,消极应对分量表的 Cronbach’sɑ系数为 0.78[7]。

1.3 调查方法 调查开始前,由研究者采用统一指导语向研究对象说明研究的目的及意义,取得知情同意后发放问卷。问卷填写采用不记名的方式,由研究对象独立完成,填写过程中如有疑问由研究者随时解答,问卷填写完毕后,当场收回并对问卷内容进行检查,如有疑问及时与研究对象核实并纠正。本次研究共发放100份问卷,回收有效问卷100份,有效回收率为100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0统计软件进行数据处理。相关资料采用描述性分析、单因素方差分析、t检验、Pearson相关性分析和多元线性回归分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 恶性肿瘤患儿及其父母的人口学特征 研究共纳入符合标准的100例患儿的父母共100名。100例患儿中,白血病45例,恶性淋巴瘤20例,神经母细胞瘤13例,肾母细胞瘤12例,其他10例;其中男60例,女40例,年龄1.5~16岁,平均(6.45±3.40)岁;疾病确诊持续时间1~46个月,平均(11.20±9.57)个月。100名患儿家长中,父亲31名,母亲69名,年龄24~49岁,平均(33.64±6.07)岁;文化程度:初中及以下53名,高中或中专24名,大专及以上23名。

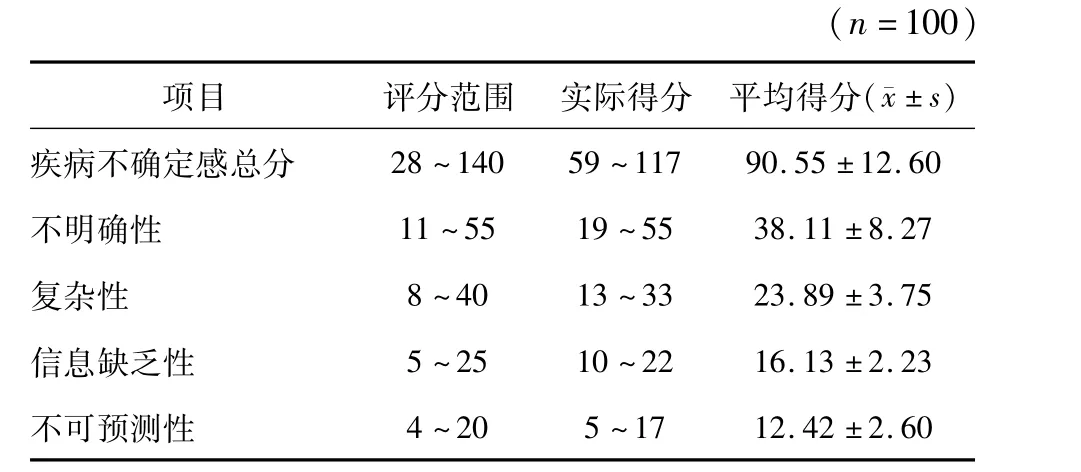

2.2 恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感得分情况 见表1。

表1 恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感得分

2.3 恶性肿瘤患儿父母应对方式及一般自我效能感得分情况 100名患儿家长简易应对方式量表评分结果显示,积极应对维度平均得分(1.66±0.50)分,消极应对维度平均得分(1.16±0.58);一般自我效能感总均分为(23.93±4.11)分。

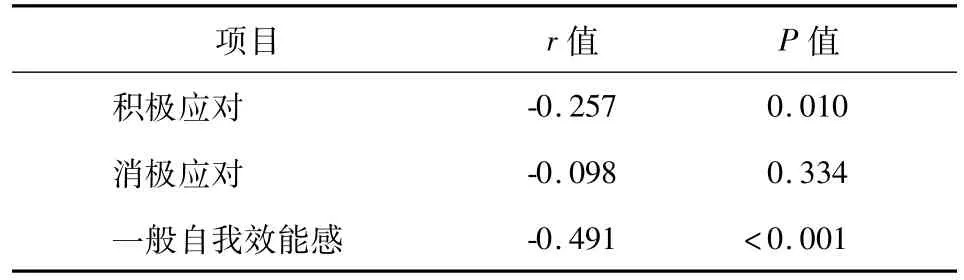

2.4 恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感与自我效能及应对方式的相关性分析 患儿父母的疾病不确定感与应对方式中的积极应对维度、自我效能感得分呈显著负相关,见表2。

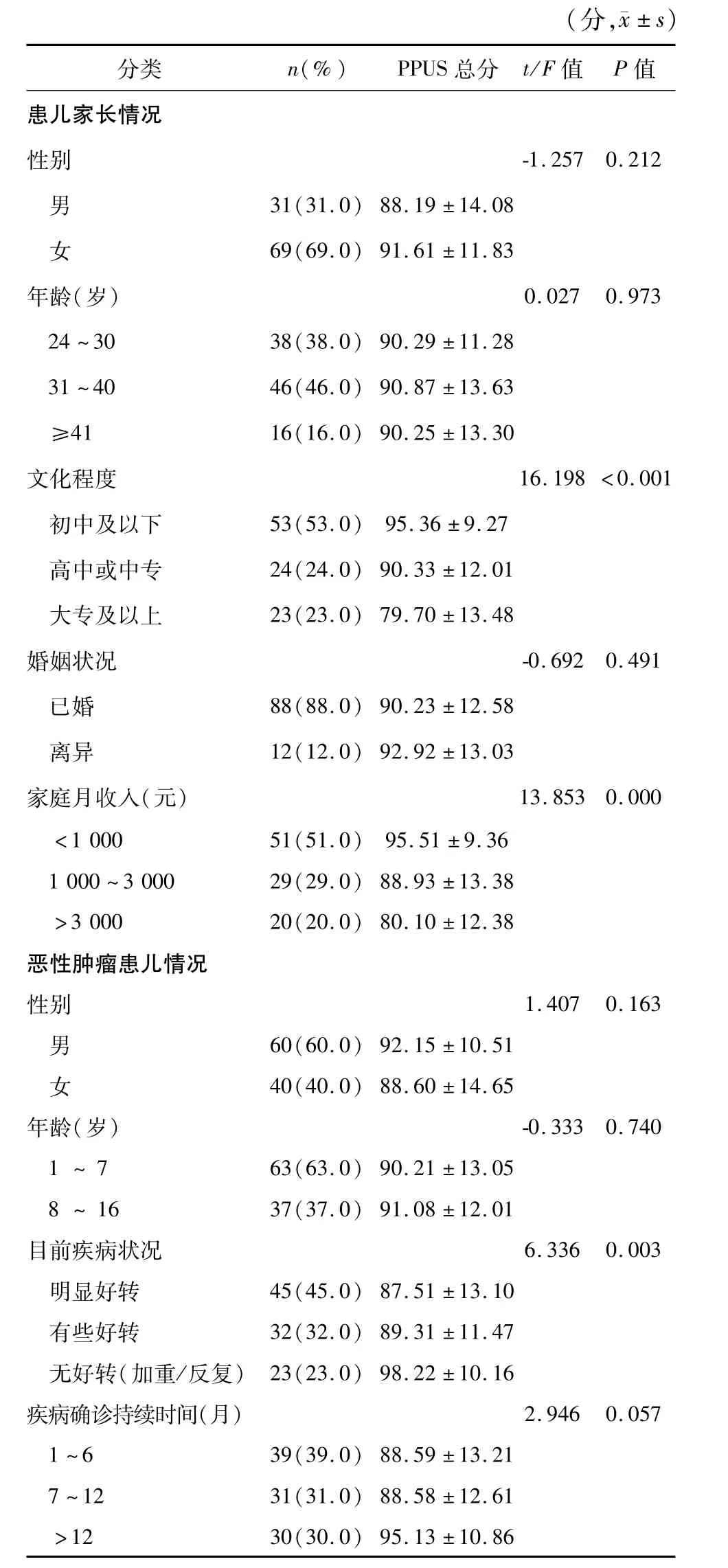

2.5 不同分组恶性肿瘤患儿家长疾病不确定感得分比较 单因素分析结果显示,患儿父母的文化程度、家庭月收入及患儿目前的疾病状况均对家长的疾病不确定感有一定影响,见表3。

表2 恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感与自我效能及应对方式的相关分析

表3 不同分组恶性肿瘤患儿家长疾病不确定感得分比较

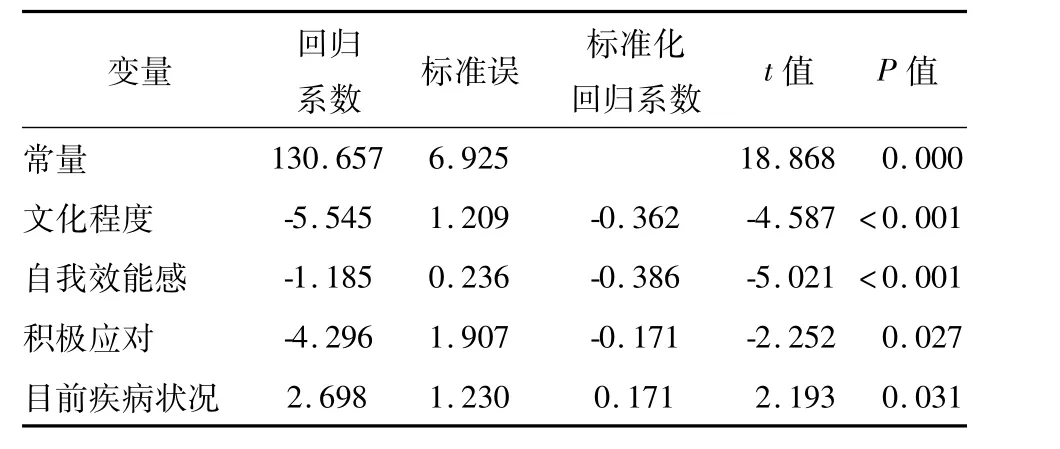

2.6 影响恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感的多因素分析 以疾病不确定感总分为因变量,以单因素分析中有统计学意义的指标为自变量,进行多元逐步回归分析,变量进入方程的标准为α=0.05,剔除标准为α=0.10。结果显示,文化程度、一般自我效能感、积极应对和患儿目前疾病状况4个变量进入回归方程,可解释疾病不确定感总变异的46.5%,见表4。

表4 恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感的回归分析

3 讨论

3.1 恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感状况 此次研究显示,恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感的得分为(90.55±12.60)分,大于总分最高分(140分)的50%,表明恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感水平较高。有研究表明,患儿父母的性别[8]、年龄[9]、文化程度[10-11]、工作状况[12]等人口学特征因素在一定程度上影响着其疾病不确定感。本研究结果显示,不同文化程度的恶性肿瘤患儿父母在疾病不确定感总分的得分上差异具有统计学意义,即患儿父母的文化程度越低其疾病不确定感水平越高,与相关文献[10-11]研究结果一致。分析原因,患儿父母的文化水平可能会影响其对疾病相关信息的获取能力和对疾病的认知与理解能力。提示护理人员应根据患儿父母不同的文化水平,给予相应的信息支持,提高患儿父母对疾病的认知和应对能力,从而降低疾病不确定感。台湾有学者在对癌症患儿父母疾病不确定感的研究中发现,癌症患儿的身体健康状况与父母的疾病不确定感呈负相关性[13],即患儿的健康状况越差,父母的疾病不确定感水平越高,本研究支持这一结论。究其原因,可能由于患儿的治疗效果与疾病转归可影响患儿父母对患儿疾病治疗的信心,进而影响患儿父母的疾病不确定感。有研究指出,家庭月收入水平与疾病不确定感密切相关,即家庭月收入越高,其疾病不确定感水平越低[14],本研究也证实了这一观点。但在回归分析中,家庭月收入并没有进入回归方程,分析可能原因,此次研究中,有64%的患儿父母来自农村,工作相对不稳定,缺乏充足的经济来源,整体收入水平较低,难以有效地保障患儿的康复治疗,导致恶性肿瘤患儿父母存在较高的疾病不确定感。

3.2 应对方式对恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感的影响 应对方式是指个体为适应内外环境需求及相关情绪困扰时所采取的方法、手段或策略[15]。国外学者[16]指出,采用积极有效的应对策略,可以帮助患儿父母减轻患儿手术带来的压力,降低其疾病不确定感。本研究结果显示,积极应对与疾病不确定感总分和复杂性维度呈显著负相关,表明恶性肿瘤患儿父母积极应对方式得分越高,其疾病不确定感水平越低,这一结论与王亚卓等[17]对多发性抽动障碍患儿父母疾病不确定感的研究结果一致。有研究指出,消极应对方式是疾病不确定感的显著预测因子[18]。在本研究中,消极应对方式与疾病不确定感总分无明显相关关系,有关恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感与消极应对方式关系的研究,还需要增加样本量进一步验证。

3.3 一般自我效能感对恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感的影响 一般自我效能感是指个体在面对环境中的挑战时能够采取适应性行为的知觉或信念,以自信的观点看待个体处理生活中各种压力的能力[19]。目前有关一般自我效能感和疾病不确定感相关关系的研究较少,在本研究中,一般自我效能感总分与疾病不确定感呈显著负相关关系,即一般自我效能感越高的人,其疾病不确定感水平越低,该结论与相关研究[20]结果一致。原因可能是,自我效能感较高的患儿父母往往对患儿的治疗与健康恢复充满信心,能够积极主动地获取患儿疾病相关信息及应对所遇到的各种问题,因而疾病不确定感水平较低。提示护理人员要加强与患儿父母的沟通交流,及时了解患儿父母的需求,协助患儿父母建立信心,增加其对患儿疾病的控制感,从而降低疾病不确定感。

4 小结

恶性肿瘤患儿父母存在较高水平的疾病不确定感,患儿父母的疾病不确定感在加重其自身心理负担的同时也会影响其对疾病的应对能力和对患儿的照护能力,进一步影响患儿的疾病转归与健康恢复。患儿父母的文化程度、自我效能感、应对方式以及患儿的健康状况在一定程度上影响着疾病不确定感。提示护理人员应加强对恶性肿瘤患儿父母疾病不确定感的重视,采取针对性的干预措施提高恶性肿瘤患儿父母对疾病的认知和应对能力,进而降低其疾病不确定感。

[1]顾秋苓,孙秉赋,孙玉倩,等.恶性肿瘤患儿家庭任务干预的效果研究[J].中国全科医学,2014,17(22):2619-2623.

[2]MishelMH.Uncertainty in illness[J].Image JNurs Sch,1988,20(4):225-232.

[3] Woodgate RL,Degner LF."Nothing is carved in stone!":uncertainty in children with cancer and their families[J].Eur J Oncol Nurs,2002,6(4):191-204.

[4]Mishel MH.Parents’perception of uncertainty concerning their hospitalized child[J].Nurs Res,1983,32(6):324-330.

[5]麦嘉轩,谢婉花,马春花,等.中文版疾病不确定感父母量表的初步修订[J].中国实用护理杂志,2013,29(28):46-50.

[6]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:127-131.

[7]戴晓阳.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社,2010.

[8]Lu YC,Yen WJ,Lee S.Exploring the uncertainty and coping strategies of parents of preterm infants[J].J Nurs Healthc Res,2013,9(1):23-32.

[9]Sterken DJ.Uncertainty and coping in fathers of children with cancer[J].JPediatr Oncol Nurs,1996,13(2):81-90.

[10]关利敏,昌爱慧,周亚丽.农村手足口病患儿监护人疾病不确定感的调查分析[J].中国实用护理杂志,2012,28(23):79-80.

[11]李贺琴.先天性心脏病患儿术后父母疾病不确定感及相关因素研究[D],郑州大学,2015.

[12]张敏敏.脑瘫患儿父母疾病不确定感及影响因素的研究[D].吉林大学,2013.

[13]Lin L,Yeh CH,Mishel MH.Evaluation of a conceptual model based on Mishel's theories of uncertainty in illness in a sample of Taiwanese parents of childrenwith cancer:a cross-sectional questionnaire survey[J].Int J Nurs Stud,2010,47(12):1510-1524.

[14]胡小艳,王清馨.恶性肿瘤住院患者家属疾病不确定感的现状及影响因素[J].肿瘤研究与临床,2013,25(3):184-186.

[15]梁宝勇.应对研究的成果、问题与解决办法[J].心理学报,2002,34(6):643-650.

[16]DeMaso DR,Snell C.Promoting coping in children facing pediatric surgery[J].Semin Pediatr Surg,2013,22(3):134-138.

[17]王亚卓,马铭,张倩.多发性抽动障碍患儿父母疾病不确定感与应对方式的相关性研究[J].护理研究,2015,39(3B):971-972.

[18]杨依,胡晓林,蒋晓莲.冠心病患者家属疾病不确定感及相关因素分析[J].齐鲁护理杂志,2012,18(36):6-8.

[19]Wells JR,Anderson ST.Self-efficacy and social support in African Americans diagnosed with end stage renal disease[J].ABNF J,2011,22(1):9-12.

[20]吴丽娟,黄海香,骆建梅,等.住院早产儿母亲疾病不确定感与育儿自我效能的相关性研究[J].中华现代护理杂志,2016,22(7):982-985.