海外中国美术史研究的新界面—评《中国视觉文化中的身体与面容》

孙 博

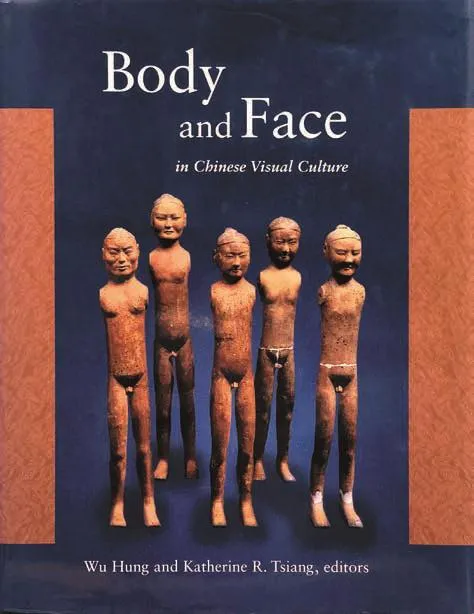

2005年哈佛大学亚洲研究中心结集出版了十二篇中国视觉文化研究的论文,冠名为《中国视觉文化中的身体与面容》(Body and Face in Chinese Visual Culture)(下文简称《身体与面容》)。这本书系此前一次同名学术研讨会的文集。同系列出版物还有2013年出版的《十世纪中国艺术与视觉文化的多中心时代》,《再造往昔:中国艺术和视觉文化中的古董主义与复古风》等。

序言部分,巫鸿及蒋人和,作为此次研讨会的组织者和这本文集的编辑者,言明本书的初衷是为了回应上个世纪80年代至90年代乔迅、文以诚等人肇始的对不同文化传统以及特定历史环境的视觉文化研究。他们为这次研讨会设立了一个基本前提—不简单地移用西方的概念和话语来分析中国艺术中身体与面容的表现。

文集分四部分,每部分含三篇文章。第一部分标题为“宗教身体观”。

第一篇,巫鸿的《俑:一种视觉文传统的开端》。孔子有“始作俑者”一语。“俑”这一中国独特的视觉象征物是外国人理解中国墓葬视觉文化的一个基本的概念。巫鸿用“代替品”、“角色”、“场面”、“框定”、“象征性材料”五个概念逐层剥解“俑”的文化内涵。

第二篇,蒋人和的《中古视觉文化中佛经的“身体化”》。文章先从舍利与佛经的“身体化”入手。舍利作为历史人物释迦牟尼的遗骨,自然令人联想起佛的身体。佛经,又称“法舍利”,具有形而上的超越肉身的意涵。在中国佛教中,两者又在佛教物质文化中结合起来。蒋人和的文章阐述了这些概念在北朝时代是如何通过物质和视觉文化杂糅在一起的。最后,她又再次讨论了佛教美术的热点问题—“法界人中像”,并阐释佛衣上的图像是对“法身观”具象化的图解。

第三篇,汪悦进的《何谓“真身”:唐代语境下法门寺“舍利”与“肉身”的转换》。这篇文章与上一篇都是讨论佛教的身体观,只是时代背景放在唐代。此文首先讨论了舍利概念的“悖反性”,即在佛教的原教旨主义者看来,身体本是污秽的,而在唐代佛教信仰实践中,舍利通过与“真身”概念的结合,转换成了民众信仰的纪念物和礼拜仪式的中心。法门寺地宫的设计、八重宝函的设计,与中国本土的墓葬有着内在的相似性。

第二部分:身体意象和自我呈现。

第一篇,赖恺玲的《肉体欲念和身体剥夺:徐渭花卉画的身体维度》。该文以徐文长绘画中的花卉植物主题为个案,由徐渭作为自然人的身体状况切入。徐渭精通医学,认为自己身体的病因与阴阳失衡有关。寄托于画作中的阴性母题(花卉、蔬菜),来达到均衡阴阳的目的。身体的阴阳,也就随之转换为绘画中的母题和用笔干湿等外在的视觉形象。

图1:《Body and Face in Chinese Visual Culture》封面

第二篇,白谦慎的《十七世纪中国艺术中的病态、支离与丑拙》。这篇文章描绘了一个17世纪“画家”和“书法家”的群像。之所以加引号,是因为他们首先具有“文人”这样一个更“基本”的社会身份。17世纪是明清易祚的当口,这些遗民画家和书法家,有意无意地借用“疾病”作为一种象征性的政治符号,来传达自己对时局变化的“不适”。对于西方读者来说,要理解“支离”、“丑拙”这些中国特有的审美范畴,必存在文化上的隔膜。白先生将这些审美倾向放在遗民这个特殊群体中,来解释其流行的原因及在他们名号(如髡残)、印章、笔墨、风格等方面的显现。

第三篇,韩文彬的《人靠衣装:1912至1937年间的服装、现代性及男性气质》。此文讨论大约1912年到1937年间,晚晴传统男性服装与西式服装两种服饰文化相较量最为激烈的时段,之后西服逐渐胜出,最终取代传统服装。这个文化变革发生在各个阶级层次的男性身上,上至末代皇帝溥仪,下至小市民。由服饰之变折射出中国近现代思想、文化、伦理中的冲突与激荡。

第三部分:肖像画中身体与面容的互动。

第一篇,司美茵的《生与死的面容:模仿与中国祖先像》。作者长期供职于博物馆,文章亦显露出博物馆研究者的特点,注重以藏品为核心的研究。祖先像,按照西方美术史的分类标准,被归入肖像画的类目。但它与西方肖像画却生发于完全不同的文化语境。中国的祖先像的语境是祭祖仪式,因而有其自身的一套绘制规则和审美标准。

第二篇,蔡九迪的《图像中的生与死:十六世纪与十七世纪文学中的鬼魂与女性画像》。芝加哥大学东亚系的蔡九迪教授以研究明清文学中的鬼魅著称。她注意到明清文学、戏剧中早逝的美貌女子往往有去世不久前请人绘制肖像的桥段。她将这种画像定义为“自绝像”。这类画像转变为某种意象,成为唤起人们追思逝者并沟通生者与死者的媒介。

第三篇,伍美华的《原本中国人:十九世纪中国摄影中的肖像主题》。19世纪末摄影术在香港地区开始普及,成为替代本土祖先像、写真等绘画传统的新技术。此文以外国摄影师米尔顿和香港本土摄影师赖阿芳为中国人拍肖像的微妙差异进行对比。同一种影像技术在不同人的手中,因他们背后视觉文化传统不同而表现出处理手法的差异。

第四部分:身体与面部的表演性。

第一篇,倪肃珊的《人籁》(The Piping of Man)。译者之所以译成人籁,是相对于天籁而言。在中国传统的宇宙观看来,天与人之间的和谐,需要“气”的交换进行沟通。以这个视角重新审视古代山水画,其中人物的行为或吹笛,或呼啸,都暗含天人合一的意味,为我们重新审视山水画中的细节提供了新的视角。

第二篇,乔迅的《康熙的墨宝:书法、文章与皇权艺术》。此文讨论康熙的书法,并非传统书法史意义上的讨论,而是将书法视为一种政治工具。帝王通过赏赐、题写匾额,向其臣民宣示皇权,传递至帝国全境。

第三篇,张真的《电影〈夜半歌声〉中的剧场魅影、毁容及其历史背景》。选择《夜半歌声》这部有声片作为个案,是因为它处于20世纪30年代无声片式微、有声片崛起的技术史节点。声音,作为新的电影要素,给观众带来了全新的感官体验,也使这部以歌声为要素的电影成为可能。《夜半歌声》中毁容场面制造的恐怖感,与同时期“俊男靓女式”的电影明星文化形成了鲜明的对比。丑陋的面貌和他的歌声形成了强烈的反差。导演在传达一种超越容貌的真爱。作者认为宋丹萍这一角色隐喻了当时戏剧和电影发展受挫的现实。

这次研讨会和这部论文集汇集了当今西方,尤其是美国的中国艺术史研究领域的多位重要学者。这部文集不仅是来自于艺术史学者的研究,同时也反映了博物馆、电影以及文学诸领域的研究者对中国视觉文化的思考。假设倒退20年,在国内学界,我们很难想象如此不同研究背景的学者如何进行对话。连接这些讨论的既非研究对象的时代,也非地域,而是同一主题。

我们可以试着将这本文集和多年前洪再新选编的 《海外中国画研究文选》(以下简称《文选》)做一番对比,观察60年来海外中国美术史研究的变化。

在研究对象层面,《文选》仅限于中国美术的“主流”—卷轴画,而且对于卷轴画的讨论多集中在“经典”作品的研究上,即便提到一些“非经典”作品也是为了给经典作品的研究提供佐证。海外研究者对于这些文人画以外的美术传统的态度,在60年间经历了重大的变化。早期研究者对文人画以外的墓葬、工艺美术等传统,都有一个不约而同的理想,就是通过考古材料弥补存世卷轴画的不足,扩展对汉唐乃至更早的山水画面貌的认知。因而,敦煌壁画、墓室壁画、正仓院收藏的唐代工艺品上的山水图被这种诉求强行地从它从属的宗教、葬俗、工艺、商业等历史语境中抽离出来。建立一部早期山水画史的同时,它们背后的种种文化史、社会史线索也就被遮蔽掉。

相比之下,《身体与面容》研究对象的物质形态就不限于卷轴画了,除赖恺玲、白谦慎、倪肃珊三篇文章仍以文人画作为研究对象外,其余十篇研究对象依次为俑、北朝佛经和法界像、唐代舍利、民国服装、祖先像、晚明文学中的仕女画意象(讨论的每一张画都是文学中虚构的不曾真实存在的)、摄影、康熙的书法、电影。研究对象和取径已然大异其趣。上述文章反映了视觉文化研究的一个基本特点,或者说取向—一切诉诸于视觉感知的形象物,甚至文本中的视觉想象,都可以作为研究的对象。

图2:《海外中国画研究文选》封面

从研究方法层面看,在《文选》所收文章的写作时段,美国的中国美术史研究最流行的无外乎形式分析、艺术社会史、图像学几大方向。与《文选》研究方法的相对单一和封闭相比,《身体与面容》则呈现出研究方法上的多样性和开放性态势。研究方法的多样性不仅仅出于作者们各自领域的不同。一方面,具体个案的特殊性要求解答方法的针对性;另一方面,视觉文化研究与传统艺术史相比,它的关注点也发生了很大的游离。传统艺术史更关心艺术现象自身的历史性规律,换言之,它的目标就是撰写艺术自身流变的历史;而视觉文化研究则希望透过艺术品还原其所处时代的社会观念。视觉文化研究从属于文化史研究的大潮流。在文化史的眼光中,“物”内部一切有关生产的技术因素都不是关注的重点,“物”被视为文化符号。因此,在我看来,这本论文集中所有研究都以对象的“符号性”为中心。彼得·伯克在《什么是文化史》一书中概括了文化史学家的共同基础:“他们关注符号以及对符号内涵的解释。”①亦为理解此文集的一把钥匙。

具体来说,第一部分的三篇文章集中在中古时段,使用的是考古材料,但解释方法与考古学大异其趣。巫鸿对俑的讨论,借助文物的出土情景,将物与物之间的组合关系,闭合成一个“场面”,其实也是将俑视为墓葬中的象征符号,与其它葬具的组合被视为一个虚拟的场景。汪跃进的文章亦将舍利视为一个文化符号,其意涵远超一位历史人物的遗骸。瘗藏舍利的地宫犹如象征性的墓葬。八重宝函仿佛层层包裹的棺椁。瘗埋舍利的仪式就是一次象征性的葬礼。蒋人和文中的佛经、佛塔等亦为“法舍利”观的物化。

第二部分的研究侧重对艺术家身体和心理状况的考察。赖恺玲从中医的“阴阳”思想来重新解释徐渭水墨花鸟画的含义。她把徐渭笔下的花卉、蔬菜视为“阴性”符号的书写,解释了徐渭绘画中花卉母题的“阴”性是为了“治疗”他身体的残损、疯癫、性压抑,渴望达到身心的平衡。与药物对身体的调理不同,阴性符号的描摹不过是一个象征性的行为。如果我们研究徐渭笔墨的技法,那就是一篇传统艺术史论文,但若将其中母题视为医学观念的符号,那就是视觉文化研究的路径了。白谦慎的文章则把明清易代的历史背景与这一时期移民画家身体“不适”以及他们对支离、丑拙这种特殊的审美趣味联系起来。文章没有讨论任何书法技巧本身的问题,却把文人们的疾病、名号、审美趣味统统视为符号。髡残的名字并非指身体的残疾;傅山的病也未必是真的,很可能是一种借口,实质上是一种与新政权不合作的态度。疾病、名号、“审丑”都是清初遗民文化的心态表征。

司美茵的文章通过对明清文献的描述,将西方博物馆收藏的祖先像置入祭祖仪式和祖先世系的文化史语境。文中频频可见“误读”、“仪式”、“他者”这些西方文化史研究的高频词汇;蔡九迪的文章显然已经超出艺术史的范畴,研究的是明清文学中的女性形象,但又非传统的女性主义研究。红颜薄命往往伴随着画像的桥段。女子的画像又是一种视角符号,透过能指 (画像),联想到的是女子的身体和她的命运;乔迅文章独辟蹊径,从政治学的视角来考虑书法不被发掘的层面—康熙皇帝的书法成为宣示帝国集权的工具。书法本身的品质已经不再重要。书法成为王权的符号,在帝国的政治视觉文化中运作。

图3:《艺术史关键词》第二版封面Critical Terms for art History

从以上对各篇论文方法和视角的梳理,不难发现《文选》更侧重艺术现象的“自足性”,《身体与面容》则希望透过艺术现象来窥见当时的信仰、观念、社会生活,从而进入到文化史和社会史的层面。正如这本文集的标题已经清楚地标示出其研究范式上的转变,即美术史到视觉文化研究的转变。一方面,这种转变意味着开放性,不同的艺术形式、研究方法、时代背景丰富了中国美术史的研究。

美国芝加哥大学出版社出版的《艺术史关键词》一书,共举关键词31组。②如果我们将这些术语与《身体与面容》的文章对读,不难发现《身体与面容》中的文章深受这套理路之影响。这些关键词(或者术语)并非艺术史所独有。翻看芝大出版社的另一本术语手册《宗教研究关键词》可以看到一组类似,甚至重和的术语。③这些术语索引了近三十年西方文化研究的基本路径。人文学科的学术训练仰仗于此。因此,要理解 《身体与面容》 中的文章,首先要将其放置在这个学术史脉络中。

同时要注意的是,这套术语首先是基于西方社会的文化现象而创制的,它们在多大程度上适用于解释中国的视觉文化现象,是我们在未来的研究中亟待探求的课题。相信,随着研究的累积和深入,我们也会创造出有中国文化针对性的术语体系。但在创造之前,“拿来”是必要的。

注释:

①(英)彼得·伯克著,蔡玉辉译:《什么是文化史》,北京:北京大学出版社,2009年,第3页。

② Robert S. Nelson and Richard Shiff ed., Critical Terms for Art History, The university of Chicago Press (1996).

③ Mark C. Taylor ed., Critical Terms for Religious Studies, The university of Chicago Press (1998).