变异衍生的新式语言

——台湾水墨的异种嫁接

林洪钱

(广西艺术学院 中国画学院,南宁 530022)

0 引言

在过去,我们使用语言来作为自我表达与相互沟通的方法,但却未体会到语言本身是为一种“媒介”的问题。近代,随着符号学的出现,人开始体认到语言是一种思想的“材质”,它不仅传递思想,更是思想的载体,人的想法在语言材质中方得以成形。这种观念也渗透到艺术“媒体”①的问题上,媒体成为艺术的一种语言,成为作品的思想表达本身。

人的精神本质是自由的,艺术作为一种精神传载,体现出人类在一定历史时期的多元需求、选择与价值观的认可。而艺术创造如同一种生存方式,本质上的自由与自主性注定艺术在宽松的条件背景下,呈现的是“多元性”、“开放性”、“宽容性”之特质。同时,也作为人文精神的外化之物,艺术是人与社会,人与自然的对应,也显示出一种“当下性”、“现时性”与自主的意识,当代水墨正是在这种多元开放性的创作意向下,进入一种媒体(媒材)“跨界”与“嫁接”②的手法来诠释。

现今水墨艺术面对一个全新的环境与文化背景,水墨画已无法摆脱与之相适应的变化与发展,必然导致古老漫长“恒定性”的文化形态“松动”与“变异”,其外部力量是社会自身的变革及民众审美心态的“转化”,内部力量则源自西方现代与当代艺术的“催化”和艺术家自身生存欲望。因此,水墨画由传统向当代的推进是历史之必然,是对传统艺术框架的一种“颠覆”与“解构”,而解构后再重新建构的“媒体位移”现象,这新的形式则呈现一种“奇异性”特质,这是在东方新理论的精神下,充满激情与耐心的一种探索与实验,从而肩负起“传统艺术当代化”的历史使命。

文章以台湾当代水墨在时代发展下媒体运用的意义与其发展脉络做探讨,藉此为多元文化的台湾当代水墨媒体跨界的创作语言有更具合法性的演绎。

1 异种嫁接的作品取景

台湾在水墨的变革方面,在于西方现代主义艺术的大量输入与吸收之后,产生思想重大的差异,六十年代曾掀起现代水墨的一波高潮,八十年代初台湾水墨画有了另一波试图挤身当代艺术的发展,有创作者走向现代水墨媒材表现的形式探索。随后,台湾当代水墨艺术诠释的语汇上有令人耳目一新的作品出现。其中,如袁金塔(1949-)的立体陶书、黄致阳(1965-)的装置水墨、刘国兴(1960-)的计算机水墨、姚瑞中(1969-)的异质书写,这些艺术家可说为当代水墨注入新的活力与可能性,也形成了百家齐放、独树一职的水墨热潮,同时,这也展现出水墨“当代性”的潜能特质。在此,李振明(1955-)认为:“水墨在八十年代之后,随着两岸社会环境的改变以及政策上的改革开放,对于水墨的解释重新定义与探索,跳脱传统的框限与束缚,在创作方法与美学实践上,一方面汲取传统水墨画之美学的精髓,另一方面融入新思潮与前卫手法,给予水墨精神内涵以一种崇高的入世精神,展现出空前的自由与创新,当代华人艺术不管是平面、立体、图像、雕塑、影音动画、新媒体艺术等,皆可看见水墨介入的痕迹,也勾勒出水墨跨界多元的广泛疆域”[1]。从开放的观点来说,藉由新的思潮与模态的对应,可以发展出水墨新的可能,并脱离制式的框限与束缚,当然这需在前卫的艺术表现下,不断地深化自身的文化美学与艺术语汇。由此看来,当代水墨的表现已颠覆了传统形式的框架,取而代之的是更宽广的态度与观念来看待水墨未来的可能性。“变异”似乎是在这个世代里创作者所共同追求的目标,而媒体的“跨界”、“嫁接”遂成为另一种质材表现的普遍性试验。个人的艺术创作风格的建立成为多数人共同的目标,媒体的运用、演绎成了一种建立个人独特的语言符号与讯息。

当代水墨对于媒体异种嫁接的表现上,在此,将列举四位艺术家做为媒体嫁接、跨界的现象探讨。

1.1 “水土·相服”的陶塑水墨

在台湾水墨界素有“玩童”之称的艺术家袁金塔,以“玩”的观点让思绪在创作时是处于放松的状态,同时也以率真与无目的性的“游戏”为创作模态。而他在表现水墨画的观念中,水墨已不再只是表现水墨媒材、形式或美学来讨论,而以“变异”的可能性为创作要求。他说:“别人做过的,我不做!别人不敢的,我敢!别人不能,我能!”[2]的观点进行创作,似乎在水墨创作上有意突破传统的束缚,摆脱以往“不合时宜”的形式框限,以更现时的环境思维、社会语态来表现出自我“存有”的艺术创作美学。

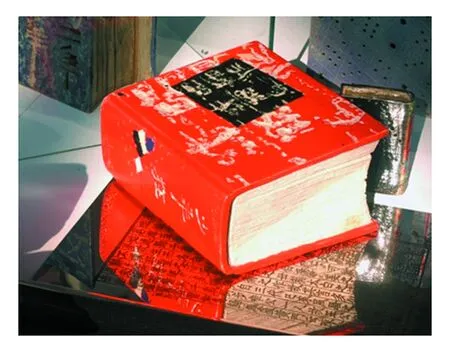

图1 袁金塔,〈书虫趴趴走〉,2004,陶塑复媒装置。

图2 袁金塔,〈书虫趴趴走〉系列作品局部,

在新世纪中,袁金塔在其水墨的表现上则结合陶塑的立体空间,透过陶土剔除的减法与手绘的加法相互应用,突破以往中国绘画单纯只“绘”于陶、瓷器上,为一种单纯装饰绘画的附庸角色。他让水墨与陶塑美学结合,达到“水土相服”的表现形式。在陶书的系列作品上,增加了水墨作品一种厚实感、量体感与空间的游动性,而陶书作品透过“挖除”形成镂空的效果,并运用半透明物的遮覆,加入灯光达到作品的透光特性。同时袁金塔也强化了作品的触感与质量感,透过媒体嫁接展现所属的生活感知与当代思维。水墨形式与陶塑的嫁接手法,则实切地展示出自我存在此时的一种存有观,其自身的艺术表现也引起了更多水墨发展面向的空间之探讨。

1.2 “装制·模拟”的空间水墨

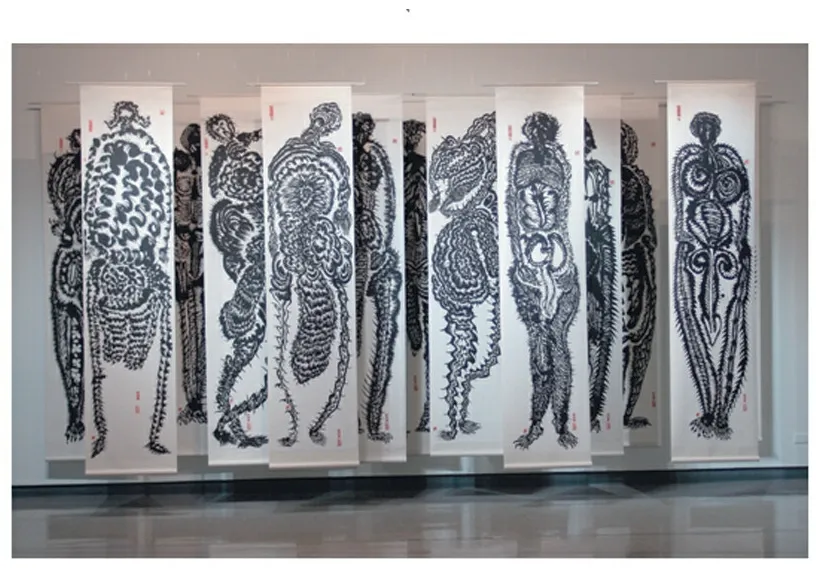

艺术家黄致阳在1992年的系列作品〈孝肖形产房〉则跨界于“三度空间”的装置展示构成上,这有别以往传统单纯壁挂式的展示形式,他是对展览空间直接地介入,这种有如仪式性的空间模态带领观者进入冥想的表征事件,是一种催眠,亦是种升华的过程,而仪式场所的情境,也建构了参观经验。

图3黄致阳,〈孝肖形产房〉,1992,水墨纸本,

240×59cm(×24张),依现场空间展示为基准。

图片来源:台北市立美术馆典藏提供

作品在开放性与二维屏幕的空间上,产生三维的空间场域,观者在移动的阅览模式中变化出不同视觉的画面构成,这是对单一面向观看的一种思辨。除了在作品画面所创造出的幻想空间之外,在移动时也显露出一个现实中真正的实体空间,形成两种空间的对话关系。此外,在空间的移动时,也显示了时间性与观者的主体存在。因此空间的位移与时间的绵延则不断地进行创造与演变,是我们一般的定置空间转变为无限定的视觉运动与空间扩延(extension)之体现。

1.3 “数位·摹移”的计算机水墨

刘国兴于九六年推出计算机水墨系列后,不论从媒材、技巧、构图或思想性来看,都对现代水墨的范畴有了另类的诠释。他运用如数学运算的计算机处理,将图像誊写到宣纸上的摹移动作,将传统水墨表现的语汇进行解构、再造,并重新赋予山水云石与空间的新意象,打开艺术形式表现的新面貌,以更新的思维欣赏水墨与科技嫁接的无限可能。

在“计算机水墨”系列,刘国兴将计算机化作作者的另一支笔,并思考如何在传统的水墨“素材”与现代科技化的产物“计算机”两者结合转化,创造出自我生存时代下的新形式之表现手法。一种既有现代面貌、又有传统人文情怀,新的艺术表现形式。他以自然的意象融入画中,画面虽然都以山光水色、时令风景为主题,但主要意念皆来自“光”的意念。而光的作用主要强化画面中奇特的视焦,犹如来自内心渴望救赎的一道灵光浮现。这种光的形塑来自于在制作前的计算机作业,不断的尝试画面构成、想象与色光变化,并且也将作者的视觉美感置入其中,一种不可预期性的色彩、图像的形塑,透过指尖建构出来。此外,他认为计算机的作业方式可以达到不受固有影像的限制,并能随心所欲、无中生有,既可以达到影像的连续性,更是一种主观创造的表现[3]。

图4 刘国兴,〈活水〉,2002,水墨、丙烯、纸本,30×90cm。

1.4 “符码·塑形”的书写水墨

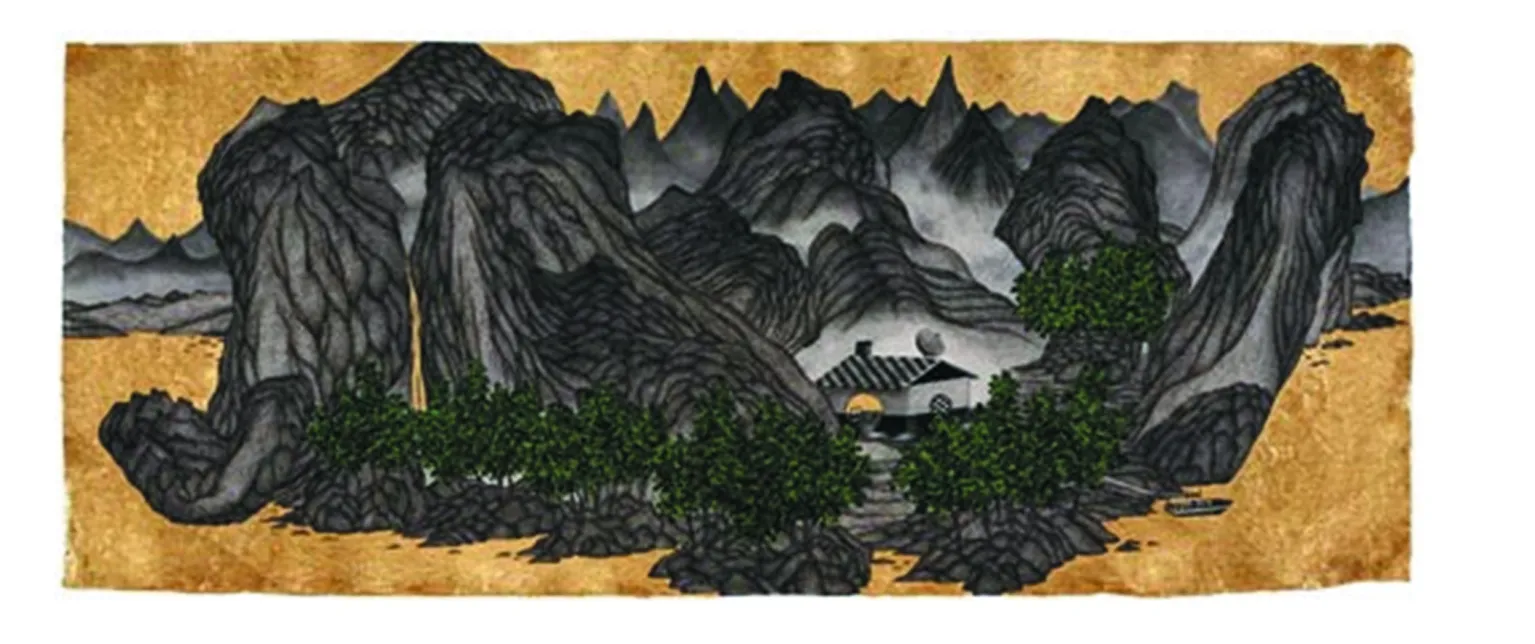

当代作品中姚瑞中的《万岁山水》、《甜蜜蜜》、《好时光》等系列作品将传统中国文化的图腾、符码,运用金箔、现成物等与媒介材料加以嫁接与转化,在一定程度上保留了中国的传统水墨韵味,而后重新进行拆解、组构、堆栈,从古典形式中脱出新的视觉美感,且表现出强烈的时代感与蕴含了个人内在的经验世界。

姚瑞中说:“对于传统的中国山水画而言,‘文以载道’是必然的,不过在我的作品里面并没有任何的附庸风雅,画里面的内容都只是我自身的投射”[4]。这个自身的投射便成为当下的一种书写方式,姚瑞中透过传统图像的嫁接与改写成自身经验的自传式书写。而林怡秀在〈人造山水-万寿无疆〉评论姚瑞中的作品时说道:“姚瑞中以混搭、嫁接的形式表现对正统性的颠覆,也经由临摹对象的选择,构成政治性与国族隐喻”[5]。这种多向隐喻性的寓意书写在解读时有一定的模糊空间。探究姚瑞中作品的逻辑,可以发现他不断的以各种方式在挑战过去我们所认为的“正统性”,藉由模仿正统的手段,以不完全的模仿创造及刻意与正统表现出误差,这种正反混杂的再现模式,创造出一种颠覆的“能动性”。

图5 姚瑞中〈老姚辋川图临 吴彬<山水图>〉局部,

2 变异衍生的新视界

弗西雍(Henry Focillon)在《物质领域中的造形》一文中指出,艺术作品的材质与其形式表现是不可分的。相同的造形、不同的材质,会有不同的形式表现,而且不同的媒材的选取,也透露出艺术家对形式与风格不同的效果,其内藏一种刻意选取的动机与意识[6]。另外,高宣扬认为《傅科的生存美学:西方思想的起点与终结》中说道:“傅科的一生是在创造和叛逆的双重游戏中度过的,只有叛逆,才能有所创造;只有创新,才能彻底叛逆”[7]。这个叛逆无非是为了形成新的诠释观与新的超越所带来的“运动”。“叛逆”隐藏着一种异质的介入与变异的特质,而质变之后所带来的就是奇异的视觉体现,这不同以往的阅读方式,必须以新的理念来审视、解读。

袁金塔创作了一系列以陶土为素材的装置水墨作品,将水墨的平面性与立体展示空间作结合。在陶书这一系列中,袁金塔将现代与过往的场景并置于陶书上,缩短时光差距,让现代图像与古文明进行亲密的交流。当我们将这些以陶土制造的书本平摊开来时,藉由这些经过选取之古今图像在书页上的并置,犹如时光机器一般,塑造出不同时空对话的可能。而陶塑作品在艺术家的雕琢下赋予了人性与精神的特质,不再是一堆塑土而已,艺术家凭借自身的涵养与美感认知将思想藉由陶制品表现出来,藉由捏的动作将情感换化其中,并以“逆笔行刀”的陶塑技法来改变水墨的书写惯性,且藉由刻的动作将思绪转入作品中,作品成为作者的思想,把创作与哲学结合的艺术形体。

〈孝肖形产房〉黄致阳的作品图像这些鬼怪的人形并非来自于作者的幻想,而是来自于他所居住的台北都市空间给他的灵感。这些怪异的躯体身形犹如带刺的仙人掌,为了在恶劣的环境下生存,拒绝外来的关怀,就像是自我保护的刺猬充满敌意的朝向观者,炫耀与展示自己的武器与威力,借着防御的手段换取免于灭亡的可能,却也在封闭的系统内独自面对。与其说他是在描绘兽性下的人体原形,不如说是借着兽性的彰显来达到一种人性解放与超脱,观众已分不清谁是人?谁是兽?谁是鬼魅?[8]这些充满毛边状的人,看似传统中国水墨画的技法与形式来作画,但却也暗藏反抗传统水墨画美学的批判意图。

刘国兴说:“用计算机不可预期的变化,看似不规则的混沌中,找出规则。在前置作业中,透过每个计算机画面引发的直觉感应,赋予形、色的联想。最后进入纸上作业,根据画面的形、色选择所需的笔墨、技法、勾勒,逐步将潜意识中的意念表达完全,达到‘形之无意、无意之形’的心境”[3]。由此来看刘国兴的创作手法有意打破“胸有成竹”的方式,而改以不可预期的画面构成进行以及“直觉式”的当下感受与自身过往的美学经验加以结合。刘国兴的“计算机水墨”则是对现代科技网络数字化的直接反应,一种不同以往的观看方式与时代新美学。此外,他也认为运用计算机的创作方式可以发挥水墨更大的弹性与空间,并且未来将与“场域”、“空间”结合作为发展方向,同时加入互动装置的仿真情境,让观者置身其空间场域,感受并体验与作品之间的互动关系,实践与追寻他理想中“新水墨基因”。

姚瑞中从〈甜蜜蜜〉系列以来,刻意使用硬笔绘画创作一张张的仿古山水。作品中可以看到取自于中国传统山水画的构图形式,然而无论是从创作内容到各种传统水墨画的成规,都被姚瑞中所打破,在嫁接的思维上姚瑞中以一种颠覆性的手法对陈旧的符号系统进行解构与批判,这与一般创作在挪用、嫁接出一种带有赞扬的性质有所差异,其出发点也有根本性的不同。另外,我们也常看见姚瑞中习惯在作品中贴上金箔,这异质的介入是对单纯而平面的视觉时空做了抽离,一片的金色彷佛让时间静止了,金箔一贴抽离了空间与时间,扁平的景象不再咄咄逼人去解读画面的形象,反而透着异象的绮丽视野。这抽离了时空的效果犹如一种退返,或者说是另一种逃逸与无奈凝视台湾现实处境的方法。贴上金箔让时空静止,暂时忘记存在我们生活里的落差与断层。

新世纪的水墨艺术形式,创作者以电子媒体,数字影像、复合媒材组构的环境符码成为新一代创作的视觉内容。在看袁金塔的陶塑水墨、黄致阳的装置水墨、刘国兴的数字水墨与姚瑞中的书写水墨作品,与其说他们的作品在表达上富有深意的哲学观,不如说是以现时的氛围、现象来诠释个人的艺术观点与“第三空间”[9],这个“第三空间”则用不同的方式去思考何谓艺术创作。艺术家抛弃原来熟悉的创作模态与形式,用符合这个时代的视野与新的美学思维,开启和扩张已经建立的符号体系与空间的范畴,并且蕴含着更多地批判语意。同时,在非数学的概念下1加1可以等于3,甚至无限的可能性之衍生,让内在的因子得以增生出新的元素,因此,异种嫁接的过程产生了不同以往视觉的事物,也发展出一些创新而无法辨认的奇异之域,一种交融和再现的新视觉空间。

3 媒体位移的奇异书写

康吉莱姆(Georges Canguillhem)说“不规则(异常的)乃是常态的。”我们也可以说,“混杂”是为体现奇异性与创造性的关键词。而在不规则的视域中颠覆我们习以为常的视觉定律,因为所有我们能认知、察觉的讯息,都已经先被表面的概念以它粗暴的分类法则筛拣、过滤和简化过,因此对象物的意义变得肤浅而不再有深意。由此来看,前述谈论的四位艺术家的作品,一方面在颠覆我们的视觉准则,另一方面却同时在扩展、丰富我们的视觉经验。将人的“审视”与“感知”能力重新召回,将惯用的符码化、功能化的态度加以修正,再次感受生活中物的材质性与丰富的视觉内涵。

生活的本质就是变动中的存在方式,在于不断更新我们对人生、事物和世界的陈旧感,把人们从狭隘的日常关系的束缚中解放出来,摆脱习以为常的惯常化制约,不再采用自动化、机械化的方式,而是采用创造性的独特方式,使人们面对熟视无睹的事物也能有新的发现,从而感受到对象事物的异乎寻常及非同一般的“奇异化”。“奇异化”就是力求运用新鲜的语言或奇异的语言,去破除这种自动化语言的壁垒,给读者带来新奇的阅读体验。“奇异化”并不只是为了新奇,而是通过新奇使人从对生活的漠然或麻木状态中惊醒过来,亢奋起来[10]。

就以袁金塔的陶塑来说,除了用笔所画出来的线条之外,他也运用刻刀来做出书写性的线条,透过力道的强弱刻划出不同粗细、深浅的朴拙线性,以降低因过于熟练而展露出流气的线条。从另一角度来说,在陶版上的线条刻划犹如篆刻上的金石韵味,因质料的性质产生出不同程度的线条崩裂状况,形成意外之趣。另外,凹下去的线条因光的照射产生不同的阴影晃动之状态,这是传统笔墨的书写所无法呈现的一种局限性。而釉药因烧制的温度与其它因素也产生不同的视觉效果与混容性,甚至,因窑变产生出意想不到的色彩与晶莹剔透的变化和流动性,这带有偶发性、实验性与可变性的特质正是一位艺术创作者需具有的态度。而陶塑的介入之后,袁金塔更是开发了所谓「手操纸」的载体,纸的选择运用回归更具东方特质的文化底蕴,而这复合性的媒介除了建构台湾水墨的主体性之外,也体现了海洋文化的自由开放、多元与变迁的特质,此外强调水墨艺术的当代性。袁金塔以“创新”取替模仿与复制的创作观,以“奇异”来展现出一种自我与传统的超越。

黄致阳藉由笔与墨工具诠释出另一种新的形式技法,皴不像皴,墨也无需考虑浓、淡、干、湿、焦与“温润厚实”的技法展现,他以非正统性的水墨符号、技法来制造狂乱的感觉,他运用亦花亦草的元素加以重复或复制,以及不断衍生组合的概念来创作。透过形象母题或形象元素的不断地重复与无尽复制,伪装或制造出一个似人非人的仿真角色,以符号图像性的重复书写、演练出新的视觉感官,而如丛林般的挂轴排列将观者带入其画中“漫游”行走,笔下一些原本看似单一、无机、且稍带剪纸样式的装饰性造型,经过复杂的组构之后,竟然发生了奇特的突变或变种的异化过程。

刘国兴的“计算机水墨”反映的是数字化时代的新美学,以突破藩篱、抽离形式来展现画境、情境、心境。他颠覆了传统水墨和谐形式,并且抽离传统符号的元素,呈现自己内心世界所追求的一种“境”、“寂”、“静”的美学观,是存在于现实之外的“内心山水”。在作品上营造充满律动的氛围与时空的连续性,将思绪引向深处,以意造境,藉由如波光与水的形式出发,思考人与自然的关系,探讨自然不断为人类所物役之后,还能剩下些什么?从而进入自我反省的潜意识之中。另外,他重新思考自己的存在性,跳脱一般操作的模式,让作品不同以往逻辑式的处理方式,而注入了犹如科技光影下,鲜艳、缤纷的奇异色彩。在访谈时他悠悠的说:“上帝创造光,光里面就包含所有的色彩,因而让世界显得多姿多彩。”其作品借着光的应用来传达出现希望的意念。

姚瑞中藉由现代的书写工具——原子笔作为诠释现代水墨的一种表述方式,这种所书写出粗细一致的线条似乎是反映现代人机械式的行为模态,同时以往的墨色书写也变成蓝色的线条构成。这像春蚕吐丝般地硬笔线条描绘出没有浓淡、笔法的奇异现代山水画作品,这如修行般地细绘出千百万条的线,以代替水墨画中的渲染与浓淡变化,形成了“伪”山水画的艺术景观。他透过挪用与改写以及混搭、嫁接的形式表现对正统性的颠覆。而这种颠覆则是建立于艺术家的权利与对于“当下”观点的一种“再诠释”。姚瑞中说:“我的作品关注的,其实是”再诠释“的问题。我只是对已诠释的历史,透过自身的观点再去诠释,进而逆转、改编,甚至玩弄历史中不可逆转的关键点,找出其他的可能性来”[11]。这种可能性即是透过艺术创造的权限所体现出来奇异的视觉形式。

上述四位艺术家在作品外观上展现了“奇异化”的视觉特质,内部则隐藏着一种“力量”的场域,因为奇异吸引人的探求欲,好奇心吸引着人的思考能力与认识世界“方法”的基础,并且衍生出新的思想之可能,这是蕴含着美学思维的层次。在这“奇异”的模态下作者不是为了建立出某种可以被阅读出的意义,因为现实的意义是被社会所建构的,它须符合社会体制的认可,在此,作者欲透过奇异之事物引发出人原有的感知能力,并进行思辨性的问题之探讨。

整体而言,不管是袁金塔的陶塑水墨、黄致阳的装置水墨、或者刘国兴的数字水墨与姚瑞中的书写水墨作品其个人的内在意图似乎是建立在一种颠覆的语意上,在传统的边缘中扩展出新的领域,也在符码化的传统形式中,将传统中被消弭的艺术语言的差异,重新找回人的“微知觉”④,而不是只是在师承与复制的创作思维中进行机械式的生产,因为一旦规则化的制作,将艺术家的作品语汇的类似质、差异性删除掉,将变成一种“规则性”的艺术语言,那么在艺术世界中将呈现了无生趣与一片黯然的氛围。准则不能成为标准化与常态,当代水墨的艺术表现形式是将被历史排除在外的可能与差异重新被省视,除了强调个人艺术特质之外,并且展现艺术作品自身的活力场域。

4 结语

艺术作品大都是来自于生活上所感知的讯息,“艺术就是生活,生活就是艺术。”所以生活的改变,思想也就会跟着改变。艺术最可贵的价值之一,在于通过对视觉经验的形塑,将观赏者从日常生活中肤浅、贫乏的情感经验中拉拔出来,而在奇异的视觉经验中,激发人类本能中无限的潜力,并从陈规中苏醒过来,重新体认到做为人“存有”的无限可能性,在此重新发现媒介的自为力量。

“流变”是当代艺术表现中常谈论到的名词,而这也反映在人的问题上。人的思想改变,作品风格自然就会接着改变,这是无需争论的事实。一位新时代的水墨艺术家需要思考严肃的艺术表现课题,笔者提出个人观点如下:一是, 传统文人画的水墨美学已经无法满足现代多元歧异的价值系统,创作者必须创造出新的艺术语言以展现“现时性”。二是,身为当代台湾水墨创作者应该在题材与形式内容上做出符合当下自身的看法,尝试以不同的媒介以嫁接的手法来表现水墨的“可能性”。三是,如果年轻世代的水墨画家无法体验或满足过去那种与历史性与叙述性对话的创作方式,那么可以从展现自我性格来创作,而衍生出一种“独特性”。四是,中国传统的皴法、笔墨无法有效地诠释当代的科学文明、都市景观,那么必须要创造出新的技法、风格来作有效的对应,展现出视觉感知的“奇异性”。五是,新的水墨语言与题材需要有效地展现自我观点,而若需依赖文字说明或用言语来诠释叙述,那便将伦为自说自话的窘境,无法成为一种新时代的沟通语汇,所以,作品的表达必须有其理念的“传达性”。

从某种意义上说,20世纪的水墨画史就是一部中国传统绘画现代转型的历史。其共同的精神指向是,反省现代化和高科技发展所带来的人性和自然性丧失,当代水墨在通过创作方法论的媒体“跨界”与“嫁接”的转化以及谋求对当代观念问题的发言权的同时,也将水墨语言的视觉力度感和对现代心灵的撞击力扩张到了前所未有的程度。而试验性的跨界型态上不再单单只强调中国文人体系书法线条的运笔概念、审美情调,而是强调创作者在当下情绪的展现,以及媒介在画面所接触的流动性感受。未来台湾水墨的发展在借取中国传统的文化语汇与吸纳外来文化的艺术时,如何再进一步发展与转化,是值得努力与期待的。

注释:

① 所谓“媒体”就是英文的medium(或media)。隐含着实体空间的特质,并特指艺术创作上的表现形式。另外,在“媒材”与“媒体”之间,有一个转化的可能性,也就是当“媒材”转化它的“物质性”,带来某种“讯息”意义时,“媒材”会变成'“媒体”,并行使“媒体”的功能。

② “嫁接”(Grafting)乃借用了植物学园艺所使用的一种植物繁殖方法,就是将植物身上的一部分固定在另一个近似的植物体上,使其相似组织结构结合,孕育成新的独立生命体,这种杂交的目的,意使增加原有的生物面向,改良既有的限制使其增生。在当代水墨的现状则是一种多元并陈、异种嫁接的型态,在文化上则处于一种“变动”状态与“进行式”。

③ “微知觉”在此是指人类与生俱来的细微感觉,是直觉的感受,比其他知觉感觉来得更快。“微知觉”是灵感的来源之一,当处在新的环境空间或团体中,主体在第一时间可以感受那种瞬间气氛及心境,藉此同时也是唤醒被文明压抑下的人的才能,重新训练自己在环境中“微知觉”的敏感度。

[1] 李振明.汇墨高升:水墨艺术迈向国际前驱的未来态势[M]//汇墨高升:国际水墨大展暨学术研讨会.台北:台湾师范大学,2012.

[2] 曹筱玥.形构、我的母亲、台湾社会殊相——记袁金塔:台湾印记作品展[M]//台湾印记——袁金塔作品选.台北:长流美术馆,2009.

[3] 刘国兴.寻找当代新乐园——刘国兴现代水墨与科技对话[D].台北:台湾师范大学,2012.

[4] 林奇伯.艺术与书写的缠绕式前进——姚瑞中颠覆历史文本[J].台湾光华杂志,2011(4):96-103.

[5] 林怡秀.人造山水-万寿无疆[J].典藏今艺术,2012(5):236-237.

[6] Henry Focillon,造形的生命[M].吴玉成,译.台北:田园城市,2001.

[7] 高宣扬.傅科的生存美学[M].台北:五南图书出版股份有限公司,2004.

[8] 姚瑞中.新道场-90年代台湾装置艺术状况[J].典藏今艺术,2002(10):79-80.

[9] 爱德华·索雅(Edward W. Soja).第三空间[M].王志弘,译. 台北:桂冠图书股份有限公司,2004.

[10] Viktor Borisovich Shklorsky.散文理论[M].刘宋次,译.南昌:百花洲文艺出版社,1994.

[11] 张礼豪.进入重新覆写的历史系谱:姚瑞中[J].艺外杂志,2009(11):79-86.