违规和违法行为责任归咎的身份效应

——基于官员、富人与普通人间的比较分析

(宁波大学心理学系暨研究所,宁波 315211)

1 引 言

日常生活中,人们常常会对各种违规和违法行为做出道德和法律方面的评价,并倾向于对行为者所应承担的责任及其应受到的惩处做出自己的判断,此类现象被称为责任归咎(blame)。研究者认为,责任归咎是指个体指出或认定某人对特定事故、负性事件或其不良后果应负有一定的责任(Rundell & Fox,2002)。与对道德行为的单一的“对错”判断不同,责任归咎被认为是一种特殊的道德判断(Malle,Guglielmo,& Monroe,2014),它包含四个基本特点:①涉及个体认知和社会交往两个层面;②具有社会监管功能;③以社会认知为基础;④需要一定的判定依据。此外,相对于道德研究领域的“对错”判断,责任归咎是一个多维度的心理过程,通常被具体化为三个子成分:①对违规行为之不道德性的认知评价;②对行为者的情感性谴责;③对行为者实施处罚的期待或意见表达(Alicke,2000;Robinson & Darley,1995;Ames & Fiske,2013)。

那么,人们凭借何种依据实现责任归咎?既往研究较多地考察了行为者的意图(Cushman,2008;Guglielmo & Malle,2010;Ames & Fiske,2013)和行为后果的严重度(Cushman,Dreber,Wang,& Costa 2009;Young,Nichols,& Saxe,2011;Lench,Domsky,Smallman,& Darbor,2015)对责任归咎的影响,发现人们倾向于对基于明确意图或造成较严重后果的不良行为给予更严苛的责任归咎。例如,Ames和Fiske(2013,实验1)的研究考察了行为意图对责任归咎的影响。该研究要求两组被试阅读主体内容相同的短文:“某公司的总经理Terrance以公司的名义做了一项风险投资,结果投资失败,导致公司员工的奖金被大幅削减,并给他们的生活带来不利影响。”研究者对材料中主人公Terrance的意图进行了操作,告诉“有意”组的被试,Terrance事先就知道这次投资会失败,他这么做的原因是他认为员工现在少赚点,今后就会更努力地工作,以创造更高的绩效;但告诉“无意”组的被试,Terrance事先判断该投资的成功概率较大,因不可控的因素导致投资失败。然后,要求被试对Terrance从不道德性、责备和处罚三个方面进行责任归咎,结果表明,相对于“无意”组,“有意”组被试对Terrance的责任归咎更严厉。而关于行为后果影响责任归咎的研究(Lench,Domsky,Smallman,& Darbor,2015)则要求被试阅读另一则短文:“Red和Green站在立交桥上,约定两人同时将一块砖头扔到被围墙遮挡的桥下道路上,而且他们都很清楚这样做的后果是有可能砸到路过的行人。为了识别是谁的砖头砸到了行人,Red扔的砖头被涂成红色,Green扔的砖头则涂成绿色。结果其中一块砖头砸到了人行道上,但没有伤及行人,而另一块砖则砸中了一辆车,并砸死了车中一个人。”然后,要求被试判断这两人是否应承担同等程度的责任,结果表明大部分人判断砸死人者应该承担更大的责任。此外,现实生活中,人们的不良行为可能存在程度上的差异,有些行为(如“购票插队”)虽然违反公共道德规则,但并不违背明确的法律规范,而有些行为(如“偷窃”)则不仅违反公共道德,而且触犯法律。已有研究(李鹏,陈璟,王晶,李红,2015)表明,人们在完成道德相关的责任判断时更看重行为者的心理因素,而在完成法律相关的责任判断时更看重行为的客观后果,且有证据表明,相对于普通的违规责任判断,人们在完成法律相关的责任判断时,与有意识语义加工相关的左侧背外侧前额叶和额中回等区域的激活水平更高(Schleim,Spranger,Erk,& Walter,2011)。对此,有研究者认为,对违规事件的道德责任判断与违法事件的法律责任判断可能涉及不同的心理加工过程,前者是一种直觉性道德反应,而后者则需要考虑诸如法律条文等更多外部信息(Goodenough & Prehn,2004)。

与既往研究不同,本研究关注的问题是,人们对同一违反社会(道德或法律)规则的行为事件的责任归咎会因行为者的身份不同而发生改变吗?换言之,针对不同身份的行为者,人们所遵循的责任归咎规则是否一致?设想一件交通事故:车主A由于超速驾驶撞伤了一名路人,且假定A可能是:①在政府机构担任领导职务的官员;②家庭拥有亿万财富的富二代;③某公司的普通职员。那么,人们对A的责任归咎会因其身份不同而不同吗?近年来,发生在官二代或富二代身上的负性社会事件被频频曝光,并引发了强烈的社会舆论。例如,对于河北“我爸是李刚”案、杭州官二代飙车致死案、北京军队“明星”之子轮奸案等等案件,公众和舆论对当事人的讨伐和谴责声明显高过引发同类事件的普通人。此类现象提示,不同权力和财富地位的人犯有同样错误时,人们似乎对拥有更高权力或更多财富的人做出更严苛的责任归咎,乃至社会舆论基于此类现象提出所谓“仇官仇富”心态的概念。然而,迄今为止,仅有两项早期文献探讨了角色责任对工作事故或违法行为责任判断的影响。其中一项研究(Kanekar,Dhir,Franco,Sindhakar,,Vaz,& Nazareth,1993)考察了角色责任(药品部副经理/药品摆放员)对工作事故责任判断的影响,发现人们对高地位者工作差错的责任归咎和惩罚意愿的强度更高;另一项研究(Black & Gold,2008)则考察了角色身份(公交车司机/医生)对违法(强奸)惩罚严苛度的影响,发现人们对医生的责任归咎更严苛。可见,针对责任归咎是否具有身份效应的问题的系统探讨尚未展开(参见Malle,Guglielmo,& Monroe,2014)。

身份(identity)或社会身份(social identity)通常被用来指代个人所归属群体的特性、性质或内容以及描述个体所在群体特性的方式(Ellemers,Spears,& Doosje,2002)。个体在社会现实中扮演着各种不同的角色,不同的角色被赋予不同的行为期待。当个体在角色扮演过程中,将其特定的角色行为固化为其行为特性时,便被认为赋予了某种社会身份(如:城管员vs摊贩,老板vs打工者,官员vs百姓,富人vs穷人等等)。研究者认为,社会身份具有三个基本含义:①它定义了谁与谁相似以及谁与谁不同;②特定的身份为群体内成员所共有,是其成员行为的共同基础;③特定身份的意义是群体内成员过去和现在共同塑造的结果(Reicher,Spears,& Haslam,2010)。大量研究表明,社会身份调节着人们广泛的行为(参见:吴小勇,杨红升,程蕾,黄希庭,2011;辛素飞,辛自强,2012)。尽管有关社会身份影响责任归咎的研究文献极其少见,但近期有关道德判断的研究发现,行为者身份或地位是影响道德行为“对错”判断的重要因素。例如,有研究者(Fragale,Rosen,Xu,& Merideth,2009)发现,人们对高地位者行为评价时表现出“结果放大器”(outcome amplifier)倾向,即相对于低地位者,人们认为对高地位者的善行应给予更高嘉奖,而对其恶行应遭致更严厉的惩罚。也有研究(Vandello,Michniewicz,& Goldschmied,2011)发现,在对群体性暴力冲突做道德判断时,人们对强势群体行为的道德评价更低。此外,行为者身份所隐含的隐蔽性信息(如财富或学识)也可影响人们对其行为的道德评价。例如,研究者发现,相对于不富有个体或企业,当富有个体或企业做出欺诈等不道德交易行为时,人们对后者的道德评价会更加苛刻(De Bock,Vermeir,& Kenhove,2013);当判断者根据行为者身份推测出其事先知晓自己的行为会造成不良后果(即所谓“明知故犯”)时,人们对其不良行为的道德判断也更为严苛(Gilbert,Tenney,Holland & Spellman.,2015)。这些研究均表明,当个体拥有相对优势的社会身份时,人们倾向于对其做出更加严苛的道德判断。由于道德“对错”判断是责任归咎的基础性认知过程,笔者推测,社会身份同样会影响更加复杂的责任归咎过程。

本研究旨在考察违规和违法事件中,行为者身份信息对旁观者责任归咎的影响,以检验人们对不同身份行为者的责任归咎是否具有一致性。实验要求三组独立招募的大学生被试分别阅读一组官员/普通人、富人/普通人或官员/富人做出同样的违规或违法行为的故事材料,然后针对每则故事在三项目7点量表上对行为者做出责任归咎判断,以考察被试对不同身份行为者的责任归咎的一致性问题。

2 方 法

2.1 被试

通过广告招募方式在某高校招募独立的三组实验被试,其中“官员/普通人”组被试39名(男性15名,女性24名),其年龄在17~23岁之间(M=19.78,SD=1.15);“富人/普通人”组被试40名(男性17名,女性23名),其年龄在18~25岁之间(M=19.98,SD=1.31);“官员/富人”组被试38名(男性16名,女性22名),其年龄在17~24岁之间(M=18.93,SD=1.13)。各组被试此前均未参加过类似的或有关道德判断研究的实验项目,且均未参与过本研究为获取适当的实验材料而开展的预研究评定项目。为控制被试家庭成员(如父母)的权力地位和家庭富有程度对因变量评定结果的可能影响,在招募过程中已排除来自富人或官员家庭的潜在被试。

2.2 实验材料

2.2.1 身份信息的确定

本研究的主要自变量是违规/违法事件材料中行为者的身份(即“官员”、“富人”和“普通人”),为凸显这三类不同身份的行为者在故事中的逼真感,以增强被试对故事的可信度,笔者将故事中行为者的身份具体化为“某市级政府的官员”“某商业集团的老板”“某小公司的普通职员”,作为分别指代“官员”“富人”“普通人”身份的3个样例。为检验被试对身份样例指代“权力”和“财富”身份的可识别性,请39名大学生(男性17名,女性22名)在1~10的“主观社会阶层阶梯量表”(the MacArthur scale of subjective,见图1;Adler & Stewart,2007)上分别对“某市级政府的官员”“某商业集团的老板”“某小公司的普通职员”三种身份样例的权力和财富层级进行评定,所评定的层级越高,代表被评定者越有权力或越富有。单因素方差分析结果显示,对三种身份样例权力层级的评定差异显著(F(2,76)=132.87,p<0.001),其中对官员样例(M=7.87,SD=1.28)的评定层级最高,富人样例(M=6.15,SD=1.14)次之,普通人样例(M=3.69,SD=1.32)最低(ps<0.001);三种身份样例财富层级的评定差异也显著(F(2,76)=169.46,p<0.001),其中富人样例(M=7.67,SD=0.84)的评定层级最高,官员样例(M=6.38,SD=1.07)次之,普通人样例(M=4.08,SD=0.98)最低(ps<0.001)。这一结果表明,大学生可通过这三种身份样例有效识别“权力”身份和“财富”身份。

图1 主观社会阶层阶梯量表(Adler & Stewart,2007)

2.2.2 违规/违法事件责任归咎评定问卷

本研究的因变量检测材料为自编“违规/违法事件责任归咎评定问卷”。该问卷的结构由三个部分构成:①责任归咎的刺激材料(违规/违法事件);②刺激材料与行为者身份的匹配;③责任归咎评定项目。

(1)违规/违法事件材料的筛选。为保证实验材料的生态效度,通过网络搜索,筛选出近年来国内的热点社会新闻事件,作为改编的素材。筛选与改编违规违法事件材料的原则为:①具有较大的社会影响;②剔除过于极端的负性社会事件(如杀人);③用80~90个汉字对事件做出充分而清楚的描述。同时,为使三种身份样例与违规/违法新闻素材获得最佳匹配,由3名心理学研究生对这些新闻素材与三种人物身份的可匹配性进行集体讨论,删除匹配性较低的素材,共获得9则违规/违法事件材料(婚礼闹伴娘、毒打流浪汉、高空抛花瓶、掌掴快递员、抽烟不听劝、涂刻古文物、插队反骂人、超速后撞人、殴打女护士),然后请119名大学生(排除来自富裕家庭和官员家庭的被调查者后剩余96名,其中男性47名,女性49名)在7点量表(1=可能性极小;7=可能性极大)上分别评定了这9则事件发生的可能性以及每则事件与三种身份样例匹配后发生的可能性。

首先,要求被试在无任何行为者身份信息的情况下,评定每个事件发生的可能性。结果表明,除了“婚礼闹伴娘”和“毒打流浪汉”外,被试对其余7则事件的发生可能性评定分数在4.45~5.74之间(1.29≤SD≤1.63),均在中值以上。据此,删除“婚礼闹伴娘”和“毒打流浪汉”两则材料,保留剩余的7则材料。

其次,要求被试对7则行为事件与3种行为者身份匹配后发生的可能性进行评定,结果显示,7则行为事件与行为者三种身份匹配后的发生可能性评定分数均介于2.50~4.57(1.496≤SD≤2.008),未见发生可能性极小的事件。以行为者身份为自变量,以每一事件发生可能性为因变量,单因素方差分析结果表明,6则事件的行为者身份效应均达到显著水平(ps<0.05),唯“殴打女护士”的身份效应边缘显著(p=0.09),表明事件的发生可能性与行为者的身份有关。

对上述事件的内容分析表明,“高空抛花瓶”、“涂刻古文物”、“插队反骂人”三个行为事件主要属于道德范畴,而不涉及法律问题,故命名为“违规”行为;而“掌掴快递员”、“抽烟不听劝”、“殴打女护士”和“超速后撞人”四个行为事件不仅严重违反道德,而且明显触犯相关法律法规(如,“抽烟不听劝”违反《中华人民共和国烟草专卖法》第五条之规定;“掌掴快递员”和“殴打女护士”涉嫌故意伤害罪;而“超速后撞人”则违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条之规定),故命名为“违法”行为。为与“违规”行为事件数量保持对等,删除“超速后撞人”,保留其余三个行为事件,与前述三个“违规”行为事件共同构成“违规/违法事件责任归咎评定问卷”的测验材料。

(2)违规/违法事件材料与行为者身份的匹配。将上述测验材料与行为者不同身份(分别以“某市级政府的官员”、“某商业集团的老板”和“某小公司的普通职员”为官员、富人和普通人身份的样例)匹配,制作成A(“官员/普通人”组)、B(“富人/普通人”组)和C(“官员/富人”组)三套“违规/违法事件责任归咎评定问卷”,每套问卷又分为两个测试版本,每个版本的测验材料完全相同,但其与行为者身份的匹配模式不同。以A问卷为例:A1版本中的3则材料与“官员”(某市级政府的官员)匹配,另3则材料则与“普通人”(某小公司的普通职员)匹配。A2版本则按相反模式匹配,具体做法是:①同一则材料的行为者身份在两个版本中保持不同,如A1中某一材料的行为者的身份是“官员”,则A2中该材料的行为者的身份便是“普通人”,反之亦然;②为避免被试对实验目的的猜测,对测验材料的呈现顺序做简单平衡处理,即A2版本先呈现A1版本中的第4、5、6则材料,再呈现A1中的第1、2、3则材料。

(3)责任归咎评定项目的确定。参照Ames和Fiske(2013)对责任归咎的操作性定义及其测量方法,针对每则材料的行为事件,均设置了三个评定问题,分别用于衡量责任归咎的违规度、责备度和惩处度:①行为者在多大程度上违反了社会规范?②行为者应该受到多大程度的责备?③行为者应该受到多大程度的惩罚?对于每一问题,被试均在7点量表上做出判断,评定分数越高,表示违规度(或责备度、惩处度)越高。

2.3 实验设计与程序

针对三组行为者身份信息(官员/普通人、富人/普通人和官员/富人)的实验均采用2(行为者身份)×2(行为类型)两因素完全被试内设计,因变量检测指标为被试对行为者的责任归咎评定分数。

三组被试的实验数据独立收集,且均采用小团体(8~10人)形式在安静的小教室内实施。每名被试均随机性地先后完成两个版本的“违规/违法事件责任归咎评定问卷”(为避免被试猜测出实验目的,呈现给被试的问卷名称为“日常事件评定问卷”)的测试,测试版本顺序在被试间进行了平衡。为避免疲劳及记忆效应,被试在两个版本问卷测试之间休息约10分钟。

2.4 实验数据的预分析

首先,以事件材料为单位,计算了三组被试对每个行为事件的三项目责任归咎评定分数的同质性α系数,结果显示三组被试对所有行为事件的三项目评定分数的同质性均较高(官员/普通人组:0.86≤α≤0.92;富人/普通人组:0.80≤α≤0.89;官员/富人组:0.73≤α≤0.90),故将三项目评定分数的均值作为每名被试针对每个行为事件材料的责任归咎分数。其次,分别计算三组被试对三个违规事件和三个违法事件的责任归咎分数的同质性α系数,结果显示,对于违规事件,官员/普通人组α=0.90,富人/普通人组α=0.77,官员/富人组α=0.79;对于违法事件,官员/普通人组α=0.86,富人/普通人组α=0.79,官员/富人组α=0.89,表明三组被试对同类事件的责任归咎分数具有较高的一致性,并据此将被试对每类行为事件的责任归咎分数均值(以项目为单位)作为分析责任归咎水平的衡量标准。

3 结果与分析

3.1 对官员与普通人违规和违法行为的责任归咎的比较

被试对官员与普通人违规和违法行为的责任归咎分数见图2。2(行为者身份:官员/普通人)×2(行为类型:违规/违法)重复测量方差分析结果显示,行为者身份信息主效应显著,F(1,38)=198.70,p<0.001,η2=0.84,被试对官员责任归咎评定分数(M=5.84,SD=0.73)显著高于对普通人责任归咎评定分数(M=5.19,SD=0.81),但行为类型主效应不显著(F(1,38)=0.65,p>0.1),且两者间的交互效应不显著(F(1,38)=0.41,p>0.1)。这一结果表明,具有官员身份和普通人身份的个体做出同样的违规行为时,相对于普通人身份,人们对具有官员身份行为者的责任归咎更严苛,且该效应与违规类型无关。

图2 被试对官员和普通人不良行为的责任归咎评定分数(M±SD)

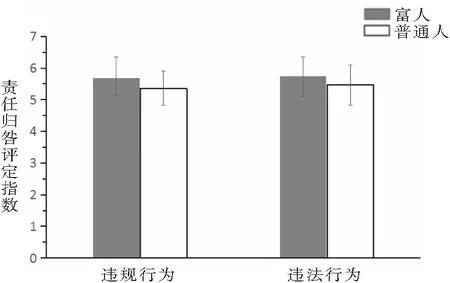

3.2 对富人与普通人违规和违法行为的责任归咎的比较

被试对富人与普通人违规和违法行为的责任归咎分数见图3。2(行为者身份:富人/普通人)×2(行为类型:违规/违法)重复测量方差分析结果显示,行为者身份信息主效应显著,F(1,39)=46.78,p<0.001,η2=0.55,被试对富人的责任归咎评定分数(M=5.71,SD=0.53)显著高于对普通人的责任归咎评定分数(M=5.42,SD=0.58),但行为类型主效应不显著(F(1,39)=1.54,p>0.1),且两者间的交互效应不显著(F(1,39)=0.28,p>0.1)。这一结果表明,具有富人身份和普通人身份的个体做出同样的违规行为时,相对于普通人身份,人们对具有富人身份行为者的责任归咎更严苛,且该效应与违规类型无关。

图3 被试对富人和普通人不良行为的责任归咎评定分数(M±SD)

3.3 对官员与富人违规和违法行为的责任归咎的比较

被试对官员与富人违规和违法行为的责任归咎分数见图4。2(行为者身份:官员/富人)×2(行为类型:违规/违法)重复测量方差分析结果显示,行为者身份信息主效应显著,F(1,37)=13.84,p<0.01,η2=0.27,被试对官员的责任归咎评定分数(M=5.57,SD=0.52)显著高于对富人的责任归咎评定分数(M=5.35,SD=0.70);行为类型主效应也显著,F(1,37)=5.67,p<0.05,η2=0.13,被试对违法事件的责任归咎评定分数(M=5.49,SD=0.64)显著高于违规事件的责任归咎评定分数(M=5.38,SD=0.62),但两者间的交互效应不显著(F(1,37)=0.92,p>0.1)。这一结果表明,具有官员身份和富人身份的个体发生同样的违规行为时,相对于富人身份,人们对具有官员身份行为者的责任归咎更严苛,且该效应与违规类型无关。

图4 被试对官员和富人不良行为的责任归咎评定分数(M±SD)

综合以上三组不同身份匹配条件下责任归咎评定分数的分析结果,可以发现,无论是对于违规行为,还是对违法行为,人们对官员身份的行为者的责任归咎最为严苛,对富人身份的行为者的责任归咎其次,而对既非官员也非富人的普通人的责任归咎相对宽容。

4 讨 论

为探讨违规和违法事件中,旁观者对不同社会身份行为者的责任归咎是否具有一致性,本研究要求被试对三组不同身份匹配条件下(官员/普通人、富人/普通人以及官员/富人)的违规和违法行为进行责任归咎,结果发现,无论是对于违规行为,还是对违法行为,人们对官员身份的行为者的责任归咎最为严苛,对富人身份的行为者的责任归咎其次,而对既非官员也非富人的普通人的责任归咎则相对宽容,从而表明人们对不良行为的责任归咎表现出明显的身份效应(the identity effect)。

身份是一个高度复合性的概念,可以从不同维度(如性别、年龄、种族、国籍、身体状态、心理能力、宗教或信仰、社会经济层级等等)确定个体的多重身份。根据社会身份理论(social identity theory),个体通过社会分类(social category)实现对自己和他人的身份构建,即人们倾向于对社会群体及其行为进行分类和评价,并基于社会评价确定自我和他人的身份,从而将社会群体划分为内群体和外群体(Goldberg,2003)。因此身份确认是个体选择或评价自我或他人行为的基础。研究发现,当身份确认成功时,身份处于相对稳定的状态,而当身份确认失败时,身份的稳定性被打破,个体便会产生一系列负性情绪和消极评价,诸如失望和焦虑(Burke & Stets,1999)、愤怒(Leary & Tangney,2003)、敌对性(Cast & Burke,2002)、怨恨和厌恶(Burke,2004)等等。然而,既往研究多指向自我身份确认失败后的行为反应,而针对他人身份确认失败的研究尚不多见。本研究以观察者的视角,探讨了对社会经济层级不同他人的身份确认对观察者责任归咎的影响,拓展了有关社会行为的身份效应的既往研究。

尽管既往文献尚未系统考察过行为者身份对责任归咎的影响,但有关道德判断领域的研究发现,当不同身份的个体做出相同的负性行为时,相对于普通人,人们对在权力、社会地位或财富占有等方面具有优势身份的个体的判断更趋负性(参见De Bock et al.,2013)。然而,相对于通常意义上的道德判断,责任归咎的认知加工过程更复杂,其内容也更丰富,它不仅对不良行为违反道德规则的程度进行判断,而且包含人们对行为者的道德或法律的谴责及其惩处意见的表达(参见Ames & Fiske,2013)。因此,作为一种社会公共舆论,责任归咎在现实社会中具有更显著的强化社会规范的作用(Malle et al.,2014)。此外,既往有关道德判断身份效应的研究通常将诸如权力和财富等信息作为区分不同群体“社会地位”的指标,以探讨社会地位对道德判断的影响(参见Fragale et al.,2009),就此而言,那些拥有较高权力或拥有较多财富的人群同属“高地位”人群。然而,在现实生活中,人们对拥有较高权力的官员和拥有较多财富的富人的道德知觉还是有重要差异的。官员承担着管理国家和治理社会的责任,被赋予增进人民福祉和保障公众权益的重任,因此公众期盼那些德才兼备的优秀人才担当官员的角色(汪永昌,2012);而富人所以为富人,仅在于其拥有更多的个人财富,并不“天然地”被赋予更多或更重要的社会角色,且人们对富人获取财富的方式多有诟病(如唯利是图、见利忘义、乘人之危等等)。因此,有理由推测人们对官员和富人的责任归咎可能有所不同。据此,本研究不仅以普通人为参照,分别考察了人们对官员和富人的责任归咎特点,而且比较了人们对官员与富人的责任归咎倾向。就笔者所及文献范围,该研究构思在责任归咎研究领域尚属首次。本研究所获得的研究结果不仅丰富了有关社会行为判断身份效应的研究资料,而且有助于深入理解不同类型身份信息影响责任归咎过程的心理机制。

本研究所发现的责任归咎的身份效应现象提示,社会公众对诸如政府官员和富人群体在道德和法律等社会规范方面具有更高的要求,该类人群对此类社会规范的违背,将导致公众对其表达更强烈的道德谴责和更严苛的舆论审判。因此,加强党和政府对领导干部选拔、任用和考核等环节的严格管理,强化基于民意的干部任用制度建设,以及加强对富人群体的社会管理,强化基于法治理念的市场经济公平正义运行机制的建设,对于缓减目前盛行的所谓“仇官仇富”社会心态,消解阶层冲突,促进社会和谐等均具有重要意义。未来研究有必要进一步考察责任归咎身份效应的内在心理机制,以明确公众对官员和富人更严苛的责任归咎,究竟是因为公众对该类人群社会角色特征的情绪性厌恶和排斥,还是源于公众对该类人群行为特征的现实知觉与其对该类人群的心理期待间的心理冲突。

此外,一般地,人们对不良行为的责任归咎的严苛度随违规程度的提高而提高,但本研究仅在以官员与富人为比较对象时,发现相对于违规行为,人们对违法行为的责任归咎更趋严苛,而对于其余两类比较对象,并未获得类似的行为类型主效应,因此其研究结论并不明确。笔者推测,可能是由于本研究关注的焦点问题是责任归咎的身份效应,考虑到身份信息(官员和富人)的特殊性,所选择的违法行为事件均为轻微的违法行为(如公共场所抽烟),其与一般道德违规行为间的差异程度相对较小,故难以凸显行为类型效应。然而,如果采用严重犯罪事件(如“杀人”)为违法行为的实验材料,则可能因被试的“天花板效应”而难以获得责任归咎的身份效应。因此,未来研究有必要通过引入无明确身份信息的控制条件,进一步考察责任归咎的行为类型效应。

5 结 论

本研究的实验结果表明,无论是对违规行为,还是对违法行为,人们对官员身份的行为者的责任归咎最为严苛,对富人身份的行为者的责任归咎其次,而对既非官员也非富人的普通人的责任归咎则相对宽容,因而表现出明显的身份效应。

李鹏,陈璟,王晶,李红.(2015).信念与结果对道德,法律责任判断的影响.心理科学,38(4),916-922.

汪永昌.(2012).我国社会转型时期仇官心态研究(硕士论文,湖南师范大学).

吴小勇,杨红升,程蕾,黄希庭.(2011).身份凸显性:启动自我的开关.心理科学进展,19(5):712-722.

辛素飞,辛自强.(2012).社会身份复杂性的研究:理论、方法与进展.心理科学进展,20(3):433-442.

Adler, N., & Stewart, J. (2007). The MacArthur scale of subjective social status. MacArthur Research Network on SES & Health. Retrieved from http://www. macses. ucsf. edu/Research/Psychosocial/subjective. Php.

Alicke, M. D. (2000). Culpable control and the psychology of blame.PsychologicalBulletin,126(4):556-574.

Ames, D. L., & Fiske, S. T. (2013). Intentional harms are worse, even when they’re not.PsychologicalScience,24(9):1755-1762.

Black, K. A., & Gold, D. J. (2008). Gender differences and socioeconomic status biases in judgments about blame in date rape scenarios.ViolenceandVictims,23(1):115.

Burke, P. J. (2004). Identities, events, and moods.AdvancesinGroupProcesses,21(1): 25-49.

Burke, P. J., Stets, J. E. (1999). Trust and commitment through self-verification.SocialPsychologyQuarterly,62(4): 347-366.

Cast, A., Burke, P. J. (2002). A theory of self-esteem.SocialForces,80(3):1041-1068.

Cushman, F. (2008). Crime and punishment: Distinguishing the roles of causal and intentional analyses in moral judgment.Cognition,108(2): 353-380.

Cushman, F., Dreber, A., Wang, Y., & Costa, J. (2009). Accidental outcomes guide punishment in a “trembling hand” game.PloSOne,4(8): e6699(1-7)

De Bock, T., Vermeir, I., & Kenhove, P. (2013). “What’s the harm in being unethical? These strangers are rich anyway!” Exploring underlying factors of double standards.JournalofBusinessEthics,112(2):225-240

Ellemers, N., Spears, R., & Doosje, B. (2002). Self and social identity.AnnualReviewofPsychology,53(1):161-186.

Fragale, A. R., Rosen, B., Xu, C., & Merideth, I. (2009). The higher they are, the harder they fall: The effects of wrongdoer status on observer punishment recommendations and intentionality attributions.OrganizationalBehaviorandHumanDecisionProcesses,108(1): 53-65.

Goldberg, C., B. (2003). Applicant reactions to the employment interview: A look at demographic similarity and social identity theory.JournalofBusinessResearch, 56(8):561-571.

Goodenough, O. R., & Prehn, K. (2004). A neuroscientific approach to normative judgment in law and justice.PhilosophicalTransactionsoftheRoyalSocietyofLondon,359(1451):1709-1726.

Guglielmo, S., & Malle, B. F. (2010). Can unintended side effects be intentional? Resolving a controversy over intentionality and morality.PersonalityandSocialPsychologyBulletin,36(12): 1635-1647.

Kanekar, S., Dhir, V. L., Franco, B., Sindhakar, A. R., Vaz, L., & Nazareth, A. M. (1993). Causality, blame and punishment.TheIrishJournalofPsychology,14(4): 596-604.

Leary, M. R., Tangney, J. P. (2003).Handbookofselfandidentity. New York: Guilford Press.

Lench, H. C., Domsky, D., Smallman, R., & Darbor, K. E. (2015). Beliefs in moral luck: When and why blame hinges on luck.BritishJournalofPsychology,106(2): 272-287.

Malle, B. F., Guglielmo, S., & Monroe, A. E. (2014). A theory of blame.PsychologicalInquiry,25(2): 147-186.

Reicher, S. D., Spears, R., & Haslam, S. A. (2010). The social identity approach in social psychology. In M. S. Wetherell & C. T. Mohanty (Eds.),TheSAGEhandbookofidentities(pp. 45-62). London, England: SAGE.

Robinson, P. H., & Darley, J. M. (1995).Justice,liability,andblame:Communityviewsandthecriminallaw.Boulder, CO: West view Press.

Rundell, M., & Fox, G.. (2002).MacmillanEnglishdictionary:Foradvancedlearners.Oxford: Macmillan.

Schleim, S., Spranger, T. M., Erk, S., & Walter, H. (2011). From moral to legal judgment: the influence of normative context in lawyers and other academics.SocialCognitiveandAffectiveNeuroscience,6(1): 48-57.

Vandello, J. A., Michniewicz, K. S., & Goldschmied, N. (2011). Moral judgments of the powerless and powerful in violent intergrou p conflicts.JournalofExperimentalSocialPsychology,47(6):1173-1178.

Young, L., Nichols, S., & Saxe, R. (2010). Investigating the neural and cognitive basis of moral luck: It’s not what you do but what you know.ReviewofPhilosophyandPsychology,1(3): 333-349.