县域财政金融服务与产业结构升级

——基于1772个县域数据的比较研究

张 林

(西南大学 经济管理学院,重庆 400715)

一、引言

在经济增速放缓、产能过剩问题加剧、经济转型升级压力增加的新形势下,中央经济工作会议多次提出要加快供给侧结构性改革,将“去产能”列为我国供给侧结构性改革“三去一降一补”五大任务之首,要求将宝贵的资源从那些产能严重过剩的、增长空间有限的产业和“僵尸企业”中释放出来,加快产业结构升级,通过产业结构升级来创造新的生产力。从我国当前产业发展的现实情况来看,要顺利实现供给侧结构性改革“三去一降一补”的战略任务,加快产业结构调整和优化升级是重要手段之一。产业结构升级又称产业结构高级化,是指在不同的发展阶段,产业结构形态在合理协调的基础上从低级到高级、从简单到复杂、从刚性到柔性的动态发展过程[1]。在产业结构优化升级过程中,政府引导和市场调节是两个重要的因素,政府引导为产业发展提供方向,市场调节为产业发展提供动力,而财政服务是政府引导的重要工具,金融服务是市场资源配置的重要手段。因此,财政服务和金融服务在产业结构升级过程中具有不可替代的重要作用,是影响产业结构升级的两个核心因素。现有文献已经从全国或省际层面对财政金融影响产业结构升级的作用大小和方向进行了有益的探索,但鲜有文献从县域层面开展相关研究。那么,县域财政金融服务及二者联动对产业结构升级的影响效应如何?不同县域特别是贫困县和非贫困县之间的政府财政服务能力、金融市场服务水平都存在较大的差异,这是否会导致财政金融服务对产业结构升级的影响效应也存在明显的异质性?厘清这些问题有助于为相关部门在制定政策时提供理论借鉴和经验证据支持。

近年来,已有不少国内外学者对财政金融与产业结构优化的关系进行了理论或实证研究,归纳起来主要体现在以下三个方面:

一是关于金融与产业结构优化关系的研究。孙晶和李涵硕、邓向荣和刘文强实证研究发现金融集聚有助于促进产业结构优化升级[2][3]。王立国和赵婉妤研究发现金融发展规模扩大和金融结构合理化均对产业结构升级具有促进作用[4]。王定祥等比较研究了不同金融资本深化对产业结构升级的影响,发现银行资本深化显著促进了产业结构合理化和高级化,证券资本深化仅对产业结构高级化有显著作用[5]。Wurgler、Fisman和Love 研究发现金融发展与产业结构升级之间呈正相关的线性关系[6][7],而Binh等、陶爱萍和徐君超研究发现金融发展与产业结构优化之间存在门槛效应[8][9]。

二是关于财政税收政策与产业结构优化关系的研究。安苑和王珺研究发现地方财政行为波动对产业结构升级具有负向影响,但这种负向影响会随着市场化水平的提高而得到缓解[10]。储德银和建克成从总量和结构双重视角研究了财政政策与产业结构优化之间的关系,也发现财政支出总量对产业结构升级具有显著负效应[11]。杨晓锋实证研究了地方财政支出与产业结构优化之间的动态关系,发现地方财政支出在即期对产业结构优化有显著的促进作用,但随着时间的推移将逐渐显现出弱阻碍作用[12]。严成樑等通过构建包含生产性财政支出和福利性财政支出的产业结构模型,发现增加生产性财政支出和福利性财政支出均可加快产业结构优化升级[13]。安苑和宋凌云研究发现财政结构性调整显著带动了产业结构调整,促使产业结构趋向高级化,但其作用大小受制度和市场化水平的约束而呈现出异质性[14]。贾敬全和殷李松的实证研究也发现财政支出在促进产业结构升级上应遵循“区位定向诱导”功能的原则来最大化叠加效应[15]。李子伦和马君总结和比较了财政支出政策与税收政策支持产业结构升级的国际经验,并认为中国政府应在财政支出比重和结构、税收优惠政策和结构等方面多学习发达国家的先进经验[16]。

三是同时研究财政与金融对产业结构升级的影响效应。尚晓贺和陶江发现财政科技支出和银行信贷有助于促进第三产业和高技术产业发展,从而有利于产业结构转型升级[17]。关于财政政策与金融政策对区域产业结构升级影响效应的比较,郭晔和赖章福、Rajan和Zingales研究发现财政政策有助于产业结构调整,而货币政策对产业结构调整的促进效应不明显[18][19],郭琪发现财政政策的产业结构优化效应要大于金融政策,而且在产业结构调整过程中存在金融职能的财政化趋势[20]。Sun和Li等认为在某些特定的领域或地区也存在金融创新政策比财政投资政策更有优势的情况[21]。还有部分学者实证研究了财政政策与金融政策相互作用的产业结构升级效应。Liu和Hu等认为财政分权与金融效率的相互作用对区域产业结构升级具有显著促进作用,而且这种作用还存在明显的空间依赖性[22];张微微、何恩良和刘文认为在中国财政分权体制下,地方政府迫于自身财政压力而对金融部门实施干预行为,从而影响金融政策对产业结构升级的促进效应[23][24]。

以上相关研究为本文提供了有益的参考和借鉴,本文与现有文献相比主要有以下边际贡献:第一,现有文献大多从国家或省际层面展开研究,从县域视角来开展实证研究的文献较少,本文采用2014年中国1772个县的截面数据来实证研究财政金融服务对产业结构升级的影响,并将全样本分为贫困县与非贫困县两个子样本进行比较研究①。第二,现有文献分别研究金融或财政与产业结构升级关系的较多,但同时研究财政、金融及其二者联动影响产业结构升级的较少,本文将县域财政服务、金融服务及二者联动同时纳入分析框架,实证研究了它们对产业结构升级的影响效应及其区域异质性。第三,现有关于产业结构升级的实证研究大多采用静态面板模型或动态面板模型,但无论是静态面板模型还是动态面板模型,实质都是“均值”回归,其回归结果并不能反映整个条件分布的全貌,本文拟采用分位数回归方法来进行实证研究,以考察不同水平的财政金融服务对产业结构优化的影响。

二、财政金融服务与产业结构优化升级的理论分析

要分析和掌握县域财政金融服务影响产业结构升级的理论机理,首先必须准确界定产业结构优化过程中财政服务和金融服务的概念。财政服务是指财政部门通过使用不同的财政政策工具,以财政补贴、财政投资、税收减免等多种措施对各类企业提供差异化服务,引导社会资源和要素在各类行业中合理流动和配置,从而促进产业结构优化升级。金融服务是指金融机构在“逐利”本性的驱使以及政府相关政策的引导下,充分发挥金融的资源配置功能,通过融资、租赁、担保、结算、保险等各种各样的服务将稀缺的金融资源科学合理地分配到各类产业中,从而促进产业结构优化升级。财政金融服务联动是指在产业结构调整过程中,财政部门和金融部门根据不同的产业政策目标,通过配合使用各种不同的工具来影响相关产业的发展。

(一)财政服务对产业结构升级的影响效应

财政服务作为一种重要的政府干预手段,在很大程度上能对产业结构调整的进程、力度和效率产生重要影响,特别是县级政府在拥有信息对称优势的情况下,可以通过财政服务的配置来引导和加快产业结构升级。财政服务对产业结构升级的影响作用实质是一个“发出信号传递信号接收信号反馈信号”的实施过程[11],这里的信号就是指政府根据产业政策目标所实施的财政服务手段。归纳起来,财政服务对产业结构升级的影响作用主要包括以下两个方面:第一,财政服务通过调整财政支出结构和总量来改变社会需求结构,进而影响企业投资决策以实现产业结构调整和优化。政府财政增加对农业、能源、交通、通信、水电等基础设施和基础性服务产业的投资比重,可以充分发挥政府投资的乘数效应和对私人投资的导向作用,有效解决产业结构失调问题;政府财政增加教育性经费支出有助于提升劳动力综合素质,增加科技经费支出有助于加快科技进步和提高企业创新能力,有效推动产业结构优化升级;政府财政对某些特定的地区、产业、企业或个人实施补贴政策,有助于提高重点扶持产业内企业或个人的生产积极性,加快重点扶持产业的发展壮大,进而促进产业结构升级。第二,财政服务通过税收减免政策和差异化税收政策来引导产业结构调整和优化。政府通过确定适当的宏观税负水平并调整税负在不同地区、不同行业和不同规模企业之间的分配,对控制类行业、产能过剩行业、僵尸企业实施高税率,对重点扶持产业实施税收减免政策,进而调整地区间的产业结构。地方政府根据特定时期内的产业政策目标,选择差异化的税种与税率并由此形成具有区域差异和产业差异的税制结构,通过税收政策调节消费、投资、贸易、要素配置等各种经济活动,从而改变企业的投资决策,进而促进产业结构升级。

(二)金融服务对产业结构升级的影响效应

金融业作为一个重要的生产性服务业,在产业结构优化升级过程中起着不可替代的推动作用。金融服务水平和质量与产业结构升级之间呈正相关关系,即金融服务水平越高、质量越好,其对产业结构升级的促进作用越大,产业结构优化升级的速度也就越快。总体来看,金融服务主要可以通过以下三种途径影响产业结构的调整和优化升级:第一,金融服务通过改变居民消费总量和消费结构进而促进产业结构调整和优化。一方面,随着金融创新的不断加快和金融发展水平的不断提高,金融部门为城乡居民提供了理财、股票、债券、基金、保险、信托、租赁、代扣代缴等多样化、多层次的金融服务,既满足了居民日益增长的金融服务需求,又不断诱导居民消费需求结构发生改变。另一方面,随着第四次工业革命浪潮的不断推进,淘宝、天猫、京东、唯品会、亚马逊、当当、微商等网上商城不断发展壮大,互联网金融也因此得到了空前的发展,手机银行、网上银行、支付宝、余额宝、微支付、翼支付等各种各样的互联网金融服务层出不穷,居民的生活方式和购物方式、消费习惯和消费理念也随之发生巨大的变化。第二,金融服务通过创新融资渠道促进产业结构调整和优化。实体产业从金融市场融资的渠道主要有以银行为主导的间接融资和以证券市场为主导的直接融资两种。间接融资对产业结构优化的影响作用主要是商业银行通过信贷资金在不同产业间的分配而实现,商业银行将更多的信贷资金投向国家重点扶持产业和经济效益高的产业,减少对产能过剩行业、僵尸企业的融资支持。直接融资对产业结构优化的影响作用主要是指通过设定“门槛”促使稀缺的资本流向发展潜力大、经济效益好、科技含量高的环境友好型企业和行业,或是通过股权转让、债务重组等方式实现企业并购和重组,进而对产业结构产生影响。第三,金融服务通过优化资本动态配置进而促进产业结构调整和优化。金融“嫌贫爱富”的本性铸就了其强大的资本配置功能,金融服务可以有效地引导社会资本从低回报率地区或行业向高回报率地区或行业流动,从而优化资本在不同地区不同行业之间的动态配置。随着金融市场体系的不断完善和升级,金融系统通过产业资本形成机制、资本导向机制、信用催化机制、信息揭示机制、产融结合机制和风险管理机制[25],加快高端制造业和战略性新兴产业的资本积累速度、优化资本在不同产业间的配置结构、提高产业资本配置效率,进而促进产业结构升级。同时,在金融资本流动过程中,劳动、技术、资源等其他生产要素也会随之从低效益产业向高效益产业转移和集中,进而促进产业结构调整。

(三)财政金融服务联动对产业结构升级的影响效应

在供给侧结构性改革背景下,通过调整产业结构实现“去产能”是一个长期的、复杂的动态过程,不仅需要财政服务和金融服务的大力支持,更需要二者协调配合以实现“1+1>2”的效果。在具体实践中,财政服务和金融服务影响产业结构调整的作用机制、侧重点和作用时效等各不相同,一种政策手段的变化通常都需要另一政策手段的变化来协同策应[26]。商业性金融服务发挥产业结构优化作用需要政府财政政策引导和支持,政策性金融服务发挥产业结构优化作用必须以财政服务作为坚强的后盾,财政服务对产业结构优化的作用发挥也离不开金融市场力量的协调配合。归纳起来,财政金融服务联动主要通过以下几种途径影响产业结构升级:

第一,财政服务与金融服务联合通过政策信号传递促进产业结构调整和优化升级。当一个新产业政策出台后,配套的财政政策和金融政策也相伴而生。市场投资主体总是认为财政金融资金的分配和流动在很大程度上直接代表着国家产业政策的方向,国家重点扶持的产业或项目都是代表未来经济发展方向、市场前景好、经济效益高的产业或项目。财政服务与金融服务的有机联合通过发挥政策信号传递效应,引导社会物质资本、人力资本与自然资源有序地从国家暂时限制类、经济效益低的产业或项目向国家重点扶持的战略性新兴产业、重要生产领域和重点项目流动,从而提高市场资源配置效率,促进产业结构升级。

第二,财政服务与金融服务联合通过投资基础设施建设和提供社会化服务促进产业结构升级。完善的基础设施和多元化的社会化服务是产业发展的先决条件和基础保障。产业发展需要的基础设施主要有两大类:一类是厂房、机械、设备等私益性基础设施,可以按照“谁受益、谁投资”的原则由受益主体自行投融资建设;另一类是公路、铁路、机场、水利等纯公益性或准公益性基础设施,具有投资规模大、回报周期长、受益群体多等特征,应由地方财政和政策性金融机构联合出资建设,或由商业金融支持、财政联合私人资本采用PPP模式建设。产业发展所需要的社会化服务主要包括信息、技术、咨询等,具有专业性强、更新换代快、维护成本高等特征,采用地方财政提供费用补贴和融资担保、金融部门提供政策性贷款、职能部门负责开发经营和维护、服务需求者适当付费的模式建设。

第三,财政服务与保险服务联合通过风险防范与化解为产业结构升级“保驾护航”。在产业转型升级过程中,特别是一些高新技术产业的快速发展及其创新成果转化,市场风险、技术风险、信用风险等各类风险无处不在无时不有。财政服务通过财政保费补贴、财政担保与政策性保险联合,财政风险基金、风险损失补偿与商业保险联合,财政购买兜底与产品销售保险联合等多种创新形式形成双保险制度,为各类实体企业防范和化解风险提供支持,从而实现财政部门、实体企业、保险公司、商业银行、证券公司多方共赢的局面,加快产业结构升级。

(四)财政金融服务对产业结构升级影响效应的县域差异分析

从前文分析可知,财政服务、金融服务、财政金融服务联动都可以通过多种途径影响产业结构升级。然而,无论是哪一种作用途径,财政服务、金融服务及其二者联动发挥对产业结构升级的影响效应都受限于地方政府财政能力和县域金融市场发展状况。当地方政府手中可支配的财政资金充裕或比较充裕时,财政服务可以自由灵活的采用多种手段来促进产业结构升级;当地方政府手中可支配财政资金总量不足或短缺时,财政服务也只能是“巧妇难为无米之炊”。当县域金融市场发展水平较低时,金融系统所能提供的金融服务数量不足且质量不高,金融服务对产业结构升级的影响作用将非常有限。随着金融市场发展水平和创新水平的不断提高,金融服务促进产业结构升级的影响作用将逐渐增强。

一方面,贫困县与非贫困县地区财政服务和金融服务的现实差距会导致其产业结构升级效应出现县域差异。从中国县域的地理分布来看,贫困县大多属于偏远山区或少数民族地区,具有经济发展水平低、支柱产业少、人口密度小等特点;非贫困县地区则具有经济发展水平较高、支柱产业较多、人口密度较大等特点。比较中国贫困县与非贫困县的财政收支情况和金融市场发展现状可以发现,尽管贫困县地区的财政收支总量要低于非贫困县,但财政收支的人均量和占GDP的比重都要高于非贫困县,特别是近年来上级财政为贫困县地区下拨了大量的扶贫资金。因此,财政服务对产业结构升级的影响效应在贫困县地区可能要大于非贫困县地区。贫困县地区的金融市场发展滞后,金融市场组织体系不健全,金融市场资源配置效率较低,金融机构网点数量少,金融产品种类单一,金融创新程度不高。因此,金融服务对产业结构升级的影响效应在非贫困县地区可能要大于贫困县地区。另一方面,不同县域地方政府对市场行政干预程度的不同也会导致财政金融服务对产业结构升级的影响效应产生差异。在贫困县地区金融服务供给不足的情况下,产业发展对财政服务的依赖性更大,而且中国式分权体制下地方政府迫于财政压力可能对产业发展施加较大程度的行政干预,因此贫困县地区财政服务对产业结构升级的影响作用可能要大于金融服务;相反,非贫困县地区市场化程度相对较高,金融资源在完善的市场机制作用下不断向高端产业流动从而促进产业结构升级,而且地方政府对产业发展的行政干预相对较少,因此非贫困县地区金融服务对产业结构升级的影响作用可能要大于财政服务。

三、研究设计:计量模型、估计方法与指标数据

(一)计量模型和估计方法

钱纳里曾经提出了一个适用于不同经济发展水平的“标准结构”产业变动模型,其表达式为:

IS=α+β1Y+β2(Y)2+φ1N+φ2(N)2+∑δiTi+γX+…

(1)

式(1)中,IS表示产业结构升级,Y表示人均国内生产总值,N和N2分别表示人口总数及其平方,T表示时间趋势变量,X表示资源和生产要素的流动。

为了实证研究县域财政金融服务对产业结构升级的影响效应,本文拟对钱纳里的“标准结构”产业变动模型进行适当修正和改进,加入本文研究所需要的特定变量及其符合中国县域经济实情的其他因素和变量。一是在实证模型中加入财政服务、金融服务以及财政金融服务的交叉项。二是在实证模型中加入可以表征不同县域特征的主要因素作为控制变量。受限于数据的可得性,本文主要选择投资水平、职业教育、信息化水平3个变量。三是由于本文拟采用截面数据,因此在实证模型中不考虑时间虚拟变量和人口变化的影响。同时,为了减少异方差对估计结果的负面影响,本文借鉴张林的方法对所有非比值型变量取对数变换[27]。因此,本文实证研究的半对数化计量模型为:

ISi=α0+β1CZi+β2JRi+β3FFi+φ1ln(Yi)+φ2ln(Yi)2+φ3ln(TZi)+

φ4ln(JYi)+φ5ln(IFi)+μi+εi

(2)

(二)指标选择与数据说明

被解释变量:产业结构升级(IS)。经济学家库兹涅茨和霍夫曼等人曾指出,随着经济社会的发展,产业结构演变过程中占国民经济最大比例的产业从第一产业向第二产业转变,再向第三产业转变。吴敬琏认为经济服务化是产业结构升级过程中的一个重要特征,服务业产值的增长率明显要高于第二产业和第一产业产值的增长率。考虑到我国当前正处于产业结构升级的关键时期,本文借鉴鲁钊阳和李树的方法,用各县第三产业产值与第一产业产值和第二产业产值之和的比例来衡量县域产业结构升级[29],计算公式为IS=Y3/(Y1+Y2),Y1、Y2、Y3分别表示第一产业、第二产业和第三产业的产值,IS的值越大表明产业结构升级越快。

核心解释变量:财政服务(CZ)用各县域公共财政支出占GDP的比值作为替代指标,该指标越大表示地区财政服务数量越多。金融服务(JR)采用居民储蓄存款余额与金融机构贷款余额之和占GDP的比重来表示,计算公式为JR=(居民储蓄存款余额+年末金融机构各项贷款余额)/GDP,该指标数值越大表示金融机构所提供的金融服务数量越多。财政金融服务联动(FF)采用财政服务和金融服务的交叉项表示,用于衡量二者的配合情况。

控制变量:人均国内生产总值(Y)采用地区生产总值与户籍人口相除计算得到并取对数处理,该指标一方面可以衡量地区经济发展水平,另一方面也可以间接反映地区居民消费水平[29]。投资水平(TZ)采用各县域全社会固定资产投资进行替代并取对数处理。职业教育(JY)采用各县域中等职业教育学校在校学生数进行替代并取对数处理。中等职业教育包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育和各种短期职业培训等,与高等教育相比,绝大比例的中等职业教育毕业生都留在本地就业,因此县域中等职业教育在校学生数一方面可以大致反映地区人力资本水平,另一方面也可以大致反映地区劳动力结构,而人力资本水平和劳动力结构都会对产业结构升级产生影响。信息化水平(IF)采用各县域固定电话用户数近似替代并取对数处理。从理论上看,反映一个地区信息化水平的指标应包括网络、通信、数据库等多个指标,但现有统计资料仅能获得县域的固定电话用户数。

鉴于数据的可得性和一致性,本文采用2014年中国的县域经济截面数据为研究对象,剔除数据不全的县域,最终获得1772个样本,包括1210个县、84个区、342个县级市和136个少数民族自治县或旗。所有指标的原始数据主要来源于《中国县域统计年鉴2015-县市卷》以及2015年各省市的统计年鉴,个别数据来源于地方政府工作报告或相关网站。为了进一步考察贫困县与非贫困县财政金融服务影响县域产业结构升级的差异,本文借鉴王小华等的方法,根据2012年3月国务院扶贫开发领导小组办公室所公布的国家扶贫开发工作重点县名单,将全样本分成贫困县和非贫困县两组[30]。其中贫困县样本501个,非贫困县样本1271个。所有变量的描述性统计分析结果如表1所示。

从表1的数据不难看出,贫困县与非贫困县各变量的内部差异非常明显,而且非贫困县的内部差距更大。以金融服务为例,贫困县地区的平均值为1.4506,最大值为4.2729,最小值为0.3270,最大值与最小值间相差3.9459;非贫困县地区的平均值为1.2698,最大值为6.8296,最小值为0.0992,最大值与最小值间相差6.7304。贫困县地区产业结构升级、财政服务和金融服务的平均值都略高于非贫困县地区,而贫困县地区人均生产总值、投资水平、职业教育和信息化水平的平均值都小于非贫困县地区。

表1 变量的描述性统计

注:数据由作者统计整理得到。

四、实证过程与结果分析

在实证研究过程中,本文采用Effron的自助法重复抽样技术,对每个分位进行回归时均做400次重复抽样,以增强估计和推断的效能[31]。为了全面给出县域财政金融服务影响产业结构升级的分位数回归结果,本文选择5个具有代表性的分位数,分别是QR-10、QR-25、QR-50、QR-75、QR-90,分别对应于产业结构升级的最低水平组、中低水平组、中等水平组、中高水平组与最高水平组,旨在揭示当前县域财政金融服务及其二者联动在不同水平下对产业结构升级的影响效应。

(一)基于全样本的总效应分析

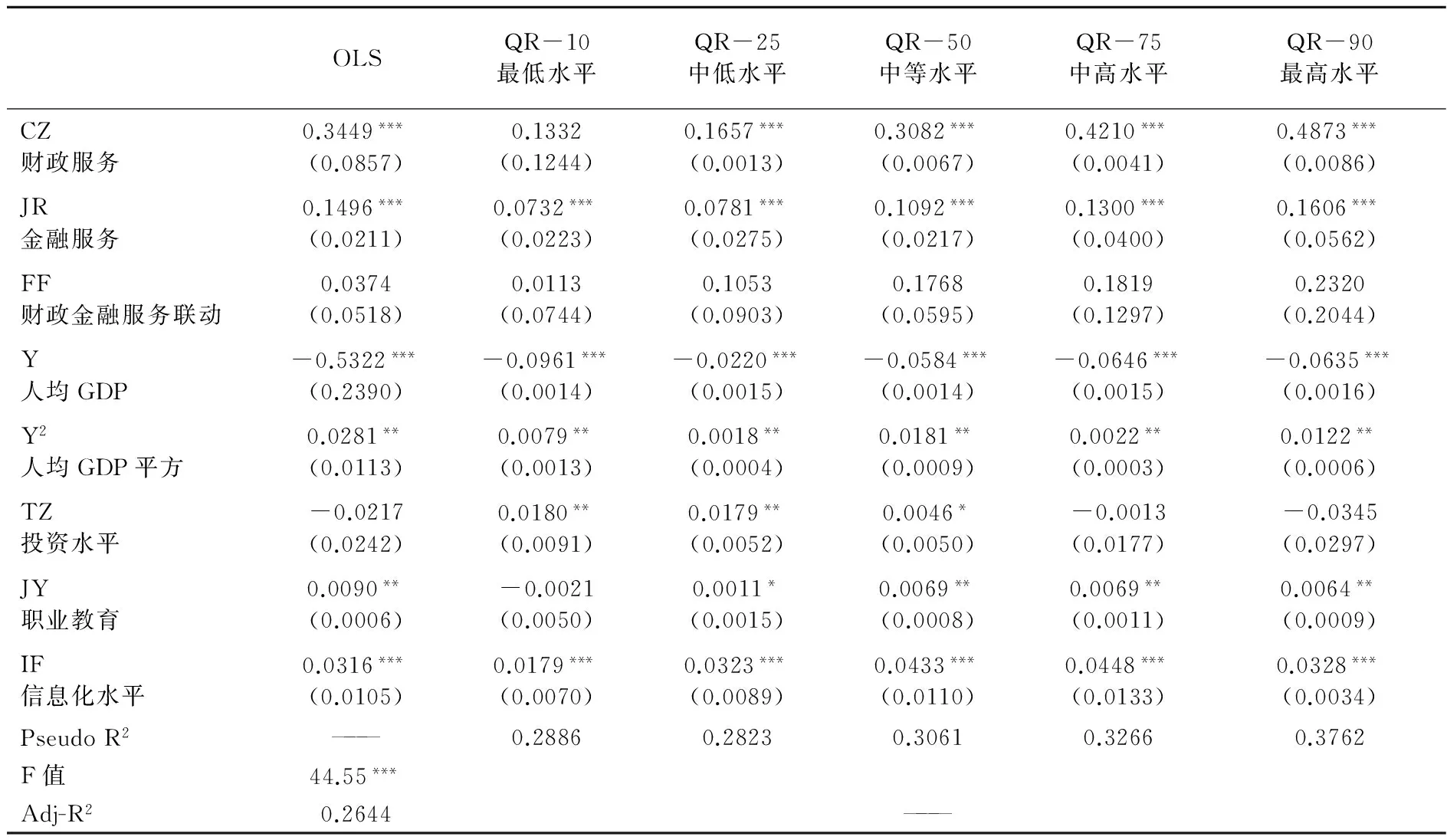

首先采用全样本对县域财政金融服务影响产业结构升级的总效应进行实证检验,OLS和QR的回归结果见表2。从表2中的结果可以看出,OLS回归的F值通过1%的显著性检验,Adj-R2值为0.2644,QR回归的Pseudo R2值处于0.25~0.4之间,表明模型设定较合理,回归结果具有可信性。本文主要对QR的回归结果进行解释说明。

一是与外方对接未开发储量单元。由于外方获取的资料有限,在综合分析确定参数取值上依据不足,采油厂技术人员对自己管理的油田认识较外方深入,资料充足,参数取值更切合实际。希望能与外方沟通,共同分析研究,拉近自评估与委托评估在未开发储量上的差距,同时减少未开发储量评估的不确定性因素。

表2中的结果显示,财政服务的回归系数全部为正,在0.25、0.5、0.75和0.9分位点上显著,但在0.1分位点上不显著,金融服务的回归系数在全部分位点都为正且显著。从各变量系数随着分位数变动的变化趋势图和表2中的结果可以看出②,随着条件分布由低到高变动,财政服务和金融服务的回归系数都呈现出逐渐增大的态势。比较财政服务和金融服务的系数大小还可以发现,财政服务的回归系数在每个分位点上都大于金融服务的回归系数。以上结果说明县域财政服务和金融服务对产业结构升级均具有正向的推动作用,而且财政服务的促进作用相对更大。这可能是因为县域产业发展对财政资金引导和支持的依赖程度更大。财政金融服务联动的回归系数在所有分位点上为正,但不显著。本文实证研究结果说明在促进产业结构升级的过程中,财政服务和金融服务可能仍处于“单打独斗”阶段,二者之间缺乏有效的配合与互动,导致财政金融服务联动对产业结构升级的促进作用不显著。这提示我们,促进县域产业结构升级不仅需要进一步提高财政服务和金融服务的水平和质量,更需要加强二者的协调配合以实现“1+1>2”的效果。

控制变量中,人均GDP的系数在所有分位点显著为负,而其平方项在所有分位点显著为正,说明县域产业结构升级与人均GDP之间呈“U”型关系,这与张林的研究结论是一致的[27]。投资水平(TZ)的回归系数0.1、0.25和0.5分位点上显著为正,在0.75和0.9分位点上为负但不显著,其系数随着条件分布由低到高变动而呈现出逐渐下降的态势。出现这种结果的原因可能是,当产业结构水平较低时,即第一产业和第二产业占GDP比例较大时,固定资产投资对产业发展的促进作用较大,随着产业结构水平的不断升级,第三产业快速增长,产业发展对固定资产投资的依赖性减弱,从而使得固定资产投资对产业结构升级的促进作用逐渐减弱。职业教育(JY)的回归系数在0.1分位点为负但不显著,在其他分位点上显著为正,其系数随着条件分布由低到高变动而呈现出先快速增大后趋于稳定的态势,说明职业教育水平越高对产业结构升级的促进作用越大。信息化水平(IF)的回归系数在所有分位点上都显著为正,其系数随着条件分布由低到高变动而呈现出先逐渐增大后又下降的态势,说明信息化水平的提高对产业结构升级具有重要的推动作用,特别是在中等水平情况下。

表2 全样本的分位数回归结果

注:*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平;()中数值表示该回归系数相应的(自助)标准差。

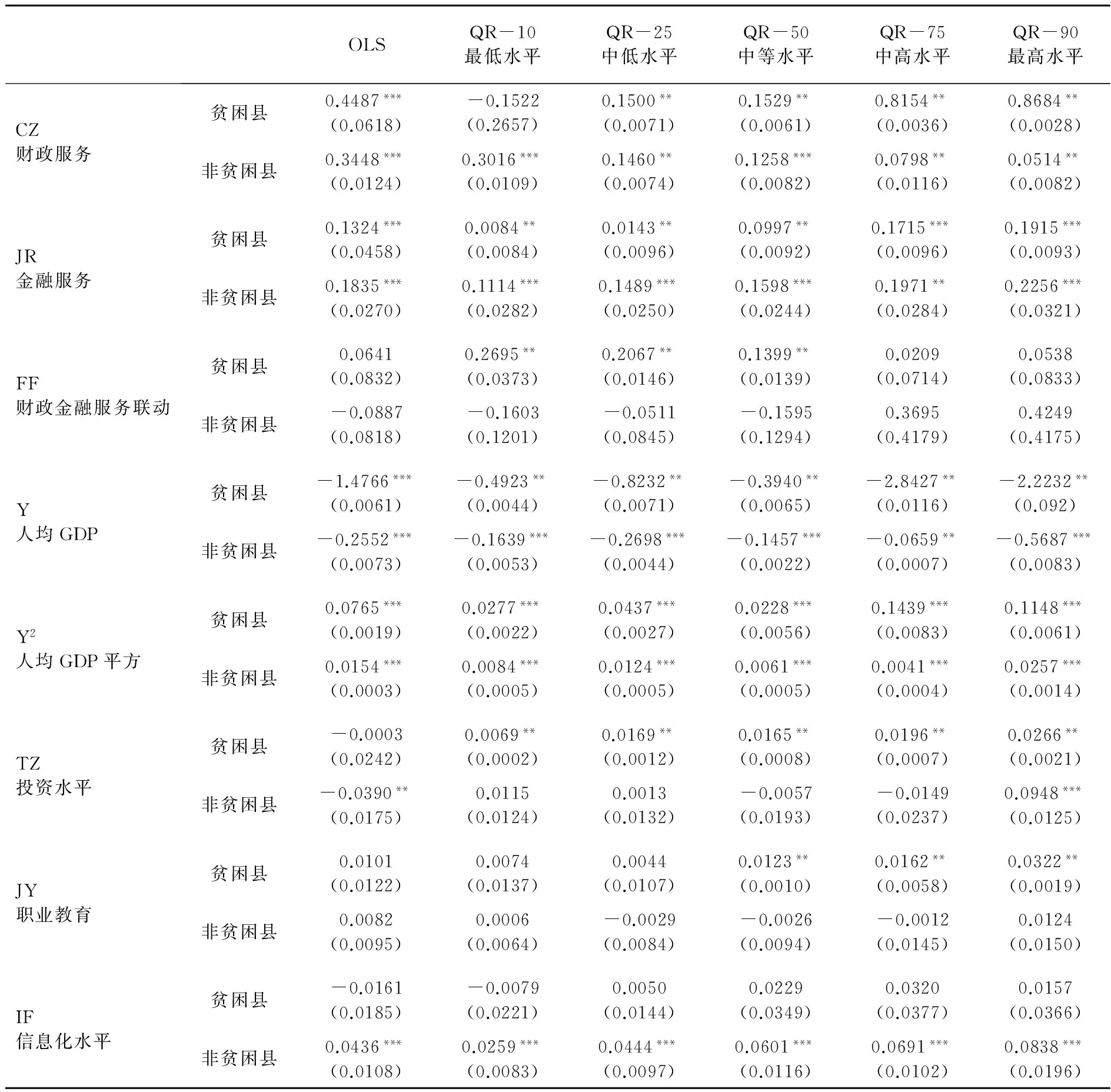

(二)基于贫困县与非贫困县的分组比较

贫困县和非贫困县两个子样本的回归结果如表3所示。OLS回归的F值通过1%的显著性检验,Adj-R2值分别为0.2644和0.3021,QR回归的Pseudo R2值都全部处于0.20~0.38之间,表明模型设定较合理,回归结果可信。限于篇幅,常数项的回归结果、F值、Adj-R2和Pseudo R2均未列出。

贫困县地区财政服务的回归系数在0.1分位点上为负但不显著,在其他分位点上全部显著为正,金融服务的回归系数在所有分位点上全部显著为正,非贫困县地区财政服务和金融服务的回归系数均在所有的分位点上显著为正。这与全样本的结果一致,说明无论是贫困县还是非贫困县,财政服务和金融服务均有助于促进产业结构升级。贫困县地区财政金融服务联动的系数在0.1、0.25和0.5分位点上显著为正,在0.75和0.9分位点上为正不显著。可以借鉴张明玖的思路来解释出现这一结果的可能性原因,贫困县地区财政金融服务联动与产业结构升级之间可能存在单门槛非线性关系,财政服务与金融服务之间的互动需要保持合理的区间[32]。非贫困县地区财政金融服务联动的回归系数全部不显著,而且在OLS模型和0.1、0.25、0.5分位点下都为负,说明非贫困地区财政金融服务联动对产业结构升级的影响效应均不显著。出现这种情况的可能性原因包括两方面:一是在官员政治晋升锦标赛体制下,县域政府财政服务的主要对象是“政绩工程”,而在逐利的本性驱使下,金融机构金融服务的主要对象是盈利能力强、发展前景好的产业,财政服务和金融服务利益与目标的不一致性导致二者之间缺乏有效的协调配合,从而对产业结构升级的影响作用不显著;二是县域金融市场的发展水平和产业甄别能力都较低,县级政府的财政干预可能会进一步降低市场的资源配置效率,从而限制了财政金融服务联动对产业结构升级的影响效应。

比较财政服务和金融服务的回归系数大小可以发现:(1)财政服务的回归系数,贫困县明显大于非贫困县(0.1分位点除外),尤其是在0.75和0.9分位点上;金融服务的回归系数,贫困县小于非贫困县。说明财政服务对产业结构升级的促进作用在贫困县更大,而金融服务对产业结构升级的促进作用在非贫困县更大。(2)在贫困县地区,财政服务的回归系数明显大于金融服务的回归系数(0.1分位点除外);在非贫困县地区,财政服务的回归系数小于金融服务(0.1分位点除外)。说明贫困县地区财政服务对产业结构升级的促进作用大于金融服务,而非贫困县地区金融服务对产业结构升级的促进作用大于财政服务。以上实证结果与理论分析结论一致,具体原因不再重复解释。

表3 贫困县与非贫困县分组比较的分位数回归结果

注:*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平;()中数值表示该回归系数相应的标准差。

无论是贫困县还是非贫困县,人均GDP的系数在所有分位点上全部显著为负,而其平方项在所有分位点上全部显著为正,这与全样本的结果完全一致,说明县域人均GDP与产业结构升级之间呈“U”型关系,即只有当经济发展水平超过某一临界值以后,县域经济增长才会对产业结构升级产生正向促进作用。当经济发展水平较低时,规模导向的县域经济增长主要以粗放型为主,高精尖产业发展较慢,产业结构升级受到一定程度制约;当经济发展达到并超过一定水平后,经济增长方式的转变和社会居民需求层次的不断升级催生并加快了服务业和高新产业的发展,从而促进产业结构升级。投资水平(TZ)的回归系数在贫困县组全部显著为正,且随条件分布由低到高而逐渐增大,在非贫困县组仅在0.9分位点为显著,说明固定资产投资水平的提高对贫困县产业结构升级会产生较大的促进作用。耿修林指出,固定资产投资活动是产业结构升级的重要影响因素,其可以促进社会就业由第一产业、第二产业向第三产业转移,且对第一产业的影响作用更大[33]。贫困县主要以第一产业为主,随着固定资产投资水平的不断提高,大量的劳动力不断从第一产业向第三产业流动,第三产业得到迅速发展,从而促进产业结构升级。在非贫困县地区,第二产业在国民经济中的比重相对较大,固定资产投资活动(尤其是投资水平较低时)对第二产业就业转移的影响较小。职业教育(JY)的回归系数在非贫困县组全部不显著,在0.25、0.5和0.75分位数点下甚至为负,在贫困县组全部为正,且随着条件分布由低到高变动呈“U”型变化趋势,但仅在0.5、0.75和0.9分位点处通过显著性水平检验,说明职业教育对贫困县产业结构升级具有一定的促进作用。在贫困区县,很多偏远山区教学质量差,较大比例的学生考不上大学,只能选择就读各类职业学校,而非贫困县的学生可以选择读本科或专科,统计数据也显示,贫困县职业教育在校学生数比例明显高于非贫困县。信息化水平(IF)的回归系数在贫困县组全部不显著,而在非贫困县全部显著为正,说明非贫困县的信息化水平有助于促进产业结构升级,而贫困县信息化水平的作用不明显。可能的原因是贫困县大多数属于偏远山区或少数民族地区,第二和第三产业发展都相对较慢,而且各县域信息化水平也比较低,因此信息化对产业结构升级的影响作用不显著是比较符合现实的。

(三)稳健性检验

为了进一步检验县域财政金融服务对产业结构升级影响的稳健性,本文从以下两个方面做稳健性检验③:(1)替换核心变量,即替换产业结构升级、财政服务和金融服务的衡量指标。关于产业结构升级的衡量,本文借鉴干春晖等的方法,采用“第三产业人均产值/(第一产业人均产值+第二产业人均产值)”“第三产业产值/第二产业产值”“(第一产业产值+第二产业产值)/GDP”等替代指标来进行稳健性检验[34][1]。关于财政服务的衡量指标,本文采用“公共财政支出/公共财政收入”来进行稳健性检验。关于金融服务的衡量指标,本文采用县域“年末金融机构各项贷款余额/居民储蓄存款余额”衡量金融服务效率来进行稳健性检验,该指标数值越大表示金融机构将存款转化为贷款的比例越大,金融服务支持产业结构升级的作用越大。(2)考虑到财政服务和金融服务对县域产业结构升级的影响可能存在一定的滞后效应,本文借鉴张林的方法,对各个解释变量均取滞后1期替代原解释变量来进行稳健性检验[27]。稳健性检验结果表明,无论是替换核心变量的衡量指标还是考虑滞后效应,各个解释变量回归系数的正负方向和显著性并未发生实质性改变,说明本文实证研究结论是稳健的。

五、研究结论与政策启示

在对县域财政金融服务影响产业结构升级的理论分析基础上,本文基于2014年中国501个贫困县和1271个非贫困县的截面数据,采用分位数回归方法实证研究了财政服务、金融服务及其二者联动对县域产业结构升级的影响效应,以及该影响效应在贫困县与非贫困县的异质性。研究结果表明,无论是贫困县还是非贫困县,财政服务和金融服务均对产业结构升级具有正向促进作用,而财政金融服务联动对产业结构升级的影响作用大多数情况都不显著。财政服务和金融服务对产业结构升级的影响作用在贫困县与非贫困县之间存在明显的异质性,财政服务的促进作用在贫困地区大于非贫困地区,金融服务的促进作用在非贫困地区大于贫困地区,贫困县财政服务的促进作用大于金融服务,非贫困县金融服务的促进作用大于财政服务。此外,本文还发现人均GDP与产业结构升级之间的“U”型关系在贫困县与非贫困县普遍存在,固定资产投资、职业技术教育、信息化水平对产业结构升级的影响作用在贫困县与非贫困县之间也存在明显的异质性。

基于以上研究结论,本文认为促进产业结构升级不仅需要进一步提高财政服务和金融服务的水平和质量,并不断加强二者的协调配合以充分发挥财政金融服务对产业结构升级的促进作用,还要根据财政金融服务的作用机制和路径的特征,结合各县域的实际情况制定差异化的财政金融服务政策,充分发挥不同县域财政服务和金融服务的比较优势。具体可以从以下几个方面入手:

(1)在不断提高县域财政金融服务能力和服务质量的同时,进一步加强二者的协调配合,努力形成合力,充分发挥“1+1>2”的政策效果。在服务产业结构升级的实践中,财政部门和金融部门要根据自己的优势和当地的实际情况合理确定自己的边界,并进行“专业分工”,各司其职,不越位,不缺位;同时加强财政系统和金融系统之间、财政系统内部各部门之间和金融系统内部各部门之间的沟通和交流,保证各类服务政策目标的一致性和协调性,防止出现重叠、错位、缺位、冲突等现象。

(2)高度重视财政服务在产业结构升级中的重要促进作用和在贫困县的比较优势。在贫困县地区,财政服务对产业结构升级的影响效应比金融服务更明显。在贫困县金融市场服务能力不足情况下,应该加快贫困县财政支出总量的提升和财政支出结构的调整,将有限的财政专项资金重点支持技术含量高、发展后劲足、牵引作用强、环境污染小的高端产业,对支柱产业、特色产业、重点培育产业实施税费减免政策,鼓励县域资本、技术、劳动等资源持续向高端产业流动,不断推进产业形态从低级向高级发展。

(3)高度重视金融服务对产业结构升级的重要促进作用和在非贫困县的比较优势。在非贫困县地区,金融服务对产业结构升级的影响效应比财政服务更明显。因此,在非贫困县地区应该适当减少政府行政干预,加快金融市场组织建设和金融市场结构优化,加快金融产品创新和金融服务创新,提高金融市场的服务数量和服务质量,充分发挥金融市场的甄别能力和资源配置能力,同时也应加强金融市场风险监控,将金融服务的推动作用最大化。

注释:

①本文的“县”包括县、区、县级市、少数民族自治县、旗等县域。

②限于篇幅,分位数回归各变量系数的变化趋势图未列出,感兴趣的读者可向作者索取。

③限于篇幅,稳健性检验的估计结果未列出,感兴趣的读者可以向作者索取。

[1] 高远东,张卫国,阳琴.中国产业结构高级化的影响因素研究[J].经济地理,2015,35(6):96—101,108.

[2] 孙晶,李涵硕.金融集聚与产业结构升级——来自2003~2007年省际经济数据的实证分析[J].经济学家,2012,(3):80—86.

[3] 邓向荣,刘文强.金融集聚对产业结构升级作用的实证分析[J].南京社会科学,2013,(10):5—12.

[4] 王立国,赵婉妤.我国金融发展与产业结构升级研究[J].财经问题研究,2015,(1):22—29.

[5] 王定祥,李伶俐,吴代红.金融资本深化、技术进步与产业结构升级[J].西南大学学报(社会科学版),2017,43(1):38—54.

[6] Wurgler,J.Financial Markets and the Allocation of Capital[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1—2): 187—214.

[7] Fisman,R.,Love,I.Trade Credit,Financial Intermediary Development,and Industry Growth[J].Journal of Finance,2003,58(1): 353—374.

[8] Binh,K.B.,Park,S.Y.,Shin,S.Financial Structure and Industrial Growth: A Direct Evidence from OECD Countries[Z].KMFA Working Paper,2005.

[9] 陶爱萍,徐君超.金融发展与产业结构升级非线性关系研究——基于门槛模型的实证检验[J].经济经纬,2016,33(2):84—89.

[10] 安苑,王珺.财政行为波动影响产业结构升级了吗?——基于产业技术复杂度的考察[J].管理世界,2012,(9):19—36.

[11] 褚德银,建克成.财政政策与产业结构调整——基于总量与结构效应双重视角的实证分析[J].经济学家,2014,(2):80—91.

[12] 杨晓锋.地方财政支出与产业结构优化的动态关联研究——基于1999~2013年中国省际面板数据模型的分析[J].财贸研究,2016,(2):112—119.

[13] 严成樑,吴应军,杨龙见.财政支出与产业结构变迁[J].经济科学,2016,(1):5—16.

[14] 安苑,宋凌云.财政结构性调整如何影响产业结构?[J].财经研究,2016,(2):108—120.

[15] 贾敬全,殷李松.财政支出对产业结构升级的空间效应研究[J].财经研究,2015,41(9):18—28.

[16] 李子伦,马君.财政政策支持产业结构升级的国际经验借鉴[J].财政研究,2014,(6):78—80.

[17] 尚晓贺,陶江.财政科技支出、银行信贷与产业结构转型[J].现代财经,2015,(12):99—110.

[18] 郭晔,赖章福.货币政策与财政政策的区域产业结构调整效应比较[J].经济学家,2010,(5):67—74.

[19] Rajan,R.G.,Zingales,L.Financial Systems,Industrial Structure,and Growth[Z].Symposium on the International Competitiveness of the Swedish Financial Industry Organized by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation,2001.

[20] 郭琪.产业结构调整中的政策效应:财政诱导与金融跟进[J].广东金融学院学报,2011,26(6):40—49.

[21] Sun,Z.,Li,X.,Xie,Y.A Comparison of Innovative Financing and General Fiscal Investment Strategies for Second—class Highways: Perspectives for Building a Sustainable Financing Strategy[J].Transport Policy,2014,(35): 193—201.

[22] Liu,J.,Hu,X.,Wu,J.Fiscal Decentralization,Financial Efficiency and Upgrading the Industrial Structure: An Empirical Analysis of a Spatial Heterogeneity Model[J].Journal of Applied Statistic,2017,44(1): 181—196.

[23] 张微微.财政压力、金融抑制与经济增长方式转型[J].财经问题研究,2017,(4):60—74.

[24] 何恩良,刘文.金融资本、地方政府干预与产业结构——基于中部地区的实证分析[J].经济问题,2011,(5):37—40.

[25] 章睿,王越,孙武军.区域经济转型升级的金融支持研究[J].软科学,2012,26(8):68—72.

[26] 程瑜,孙维,闫晓茗.“财政金融政策协调配合下的结构性改革”闭门研讨会主要观点综述[J].财政研究,2016,(4):105—113.

[27] 张林.中国双向FDI、金融发展与产业结构优化[J].世界经济研究,2016,(10):111—124.

[28] Koenker,R.,Bassett G.Quantile Regression[J].Econometrica,1978,46(1): 33—50.

[29] 鲁钊阳,李树.农村正规与非正规金融发展对区域产业结构升级的影响[J].财经研究,2014,41(9): 53—64.

[30] 王小华,王定祥,温涛.中国农贷的减贫增收效应:贫困县与非贫困县的分层比较[J].数量经济技术经济研究,2014,(9):40—55.

[31] Effron,B.Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J].The Annals of Statistics,1979,7(1): 1—26.

[32] 张明玖.财政激励、金融支持与工业企业创新成果转化研究[J].西南大学学报(社会科学版),2017,43(1):54—60.

[33] 耿修林.固定资产投资对产业结构变动的影响分析[J].数理统计与管理,2010,29(6):1104—1114.

[34] 干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,(5):4—17.