中国31个地区信息化发展空间关联影响因素研究

张雪玲,吴 明

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

一、中国31个地区信息化发展综合测度

(一)地区信息化发展综合评价指标体系及测度方法

根据联合国教科文组织(UNESCO)在1998年对信息化的界定[1],并结合中国近年来信息化发展表现出的新亮点,如新一代信息通讯技术的开发运用呈现产业化、高端化、智能化、融合化、数字化和社会化的特点。本文从信息网络基础设施、信息网络接入能力、信息技术应用及产业化发展三个维度,甄选18项评价指标(如光缆线路密度、每百人局用交换机容量、每万人互联网域名数、人均互联网网页数、每万人Ipv4地址数、每百人移动电话交换机容量;互联网普及率、每百人互联网宽带接入端口、移动电话普及率、每万人4G移动电话用户数、人均移动互联网接入流量、有线广播电视实际用户数占家庭总户数比重;网上零售额占社会消费品零售总额比重、电信业务总量占第三产业增加值比重、软件业务收入占第三产业增加值比重、企业每百人使用计算机数、电子信息产业主营业务收入占制造业主营业务收入比重、信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员占比),并选用熵值法建立地区信息化发展综合评价模型。

(二)中国31个地区信息化发展综合值测算

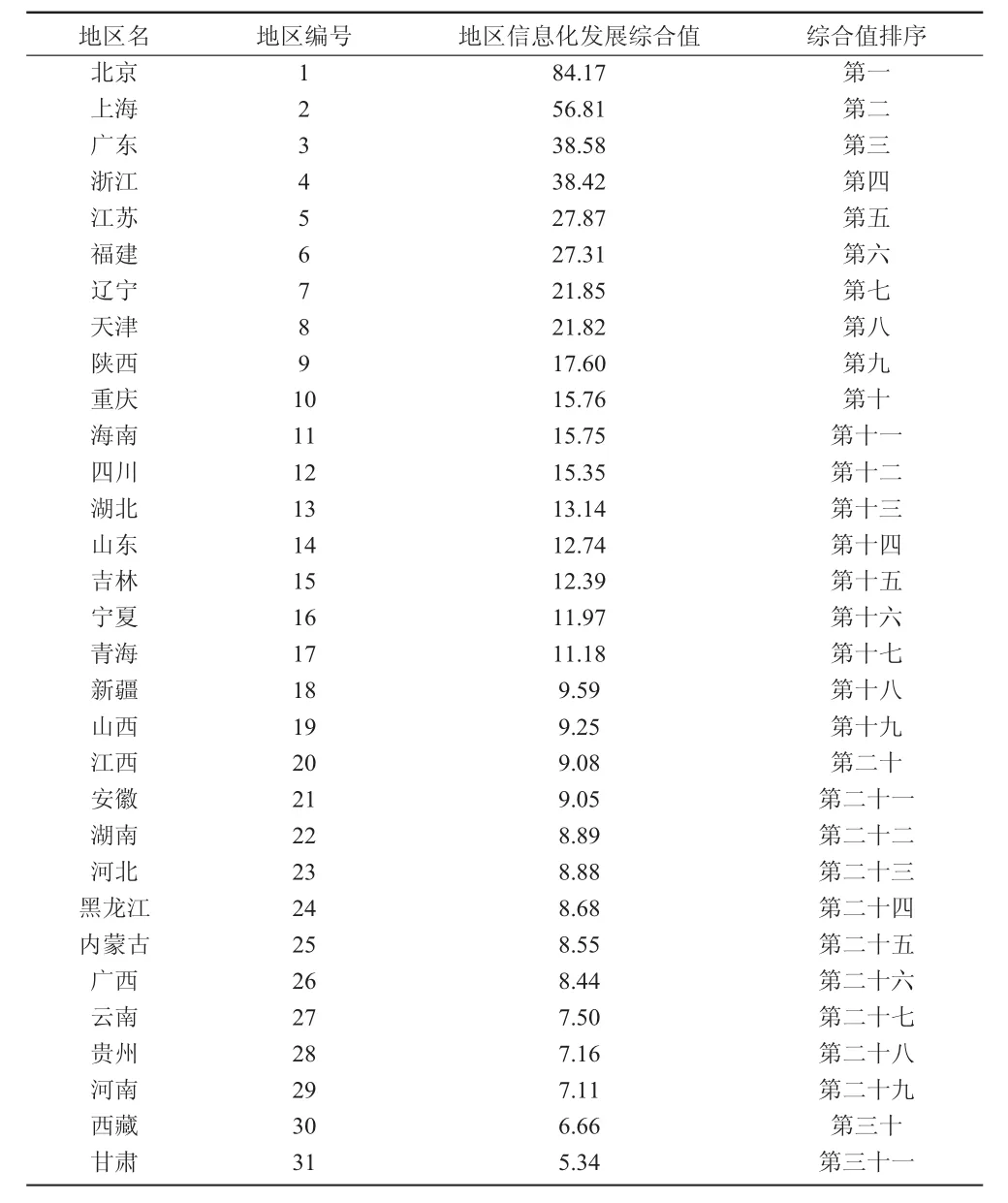

本文选取2015年中国31个地区信息化发展的截面数据,运用熵值法客观测算地区信息化发展综合值,测评结果显示,信息化发展呈现两极分化(见表1),东部和南部沿海地区(上海、广东、浙江、江苏、福建等)及一线中心大城市(北京、天津等)与内陆(中部、西部和北部等)地区信息化发展差距明显。排序前三的北京、上海和广东,三地的信息化发展的平均水平是排序倒数后三的甘肃、西藏和河南的平均水平的9.4倍。无论从东中西比较,还是从南北对比,均发现地区信息化发展极不平衡,严重制约我国信息化整体发展水平的提升。因此,分析解释影响地区信息化发展空间关联关系的因素就显得尤为重要,其分析数据对有关部门采取有效措施,缩小地区发展差异,提供可靠的数据支撑。

表1 2015年中国31个地区信息化发展综合值及排序

二、中国31个地区信息化发展空间关联关系构建

(一)地区信息化发展空间关联关系模型选取

为了进一步探明地区信息化发展空间分布特征的影响因素,首先需要构建地区信息化空间关联关系模型。从现有空间关系的研究文献可知,构建方法主要采用引力模型和Granger因果分析法等。考虑到Granger因果检验法对时序数据的跨度要求严格,且对滞后阶数的选择异常敏感[2]。同时,该方法与本文研究的数据类型不匹配,而引力模型可以利用截面数据反映空间关联特征,与本次研究的数据相适应,故选用引力模型来确定地区间信息化发展的空间关联关系。

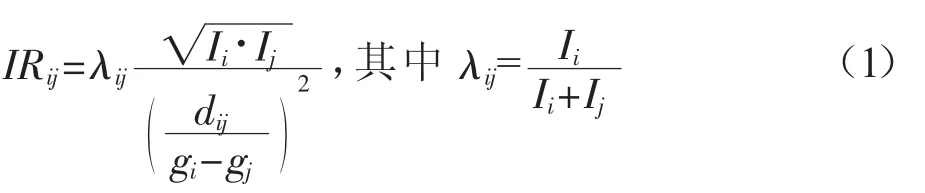

Tinbergen(1962)和 Poyhonen(1963)将牛顿的万有引力公式,拓展应用到经济学领域,提出了一个经济领域的引力模型。该模型认为两个经济体之间的单项贸易流量与它们各自的经济规模成正比,与它们之间的距离成反比。该模型在实证分析中得到了验证[3]。本文基于分析地区信息化发展空间关联关系,采用了修正后的引力模型来构造中国省域信息化发展的空间关联关系。修正后的引力模型如下[4]:

其中,i、j分别表示两个地区,IRij表示 i地区与j地区信息化发展之间的引力;Ii、Ij代表地区i与地区j的信息化发展综合值;λij表示地区i和地区j在彼此信息化发展空间关联关系中的贡献率。本文以i和j两地区省会城市(或与直辖市)之间的球面距离dij除以i和j地区人均GDP的差值gi-gj,反映地区间的“差异距离”。根据修正后的引力模型可以计算出我国地区间信息化发展空间关联的引力程度矩阵。

(二)地区信息化发展空间关联关系矩阵测算及其转化

直接将表1数据,分别带入公式1,测算出地区信息化发展空间关联引力程度矩阵,为了后续进一步分析其影响因素,在此需要将信息化发展空间关联引力程度矩阵数值进行二值化转换。即将引力矩阵的各列取平均值作为临界值,如果引力大于临界值,记为1,表明其他省份信息化发展与该列省份信息化具有关联关系;反之,若引力小于临界值,则记为0,表明其他省份信息化与该列省份信息化发展之间不存在关联关系[4]。

三、中国31个地区信息化发展空间关联关系的影响因素分析

(一)影响因素分析方法与模型选择

网络时代下,个体与群体之间的关系错综复杂,针对非独立关系数据,常用的统计分析方法无法探明变量之间的实际关系。因此,本文使用基于多重置换下的QAP(Quadratic Assignment Procedure,即二次指派程序)检验分析法,实现对“关系-关系”之间的矩阵关系的假设检验,以便于进行地区信息化发展空间关联关系与影响因素空间关系的分析,可以产生相对无偏的统计结果。QAP是一种对两个(或多个)方阵中对应的各个元素值进行比较,以对矩阵数据的置换为基础,得出两个矩阵之间的相关系数,并对系数进行非参数检验。QAP不仅可以测量两种关系矩阵数据之间的相关关系,还可以测量回归状况[5]。

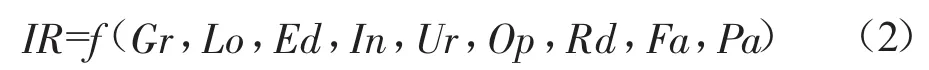

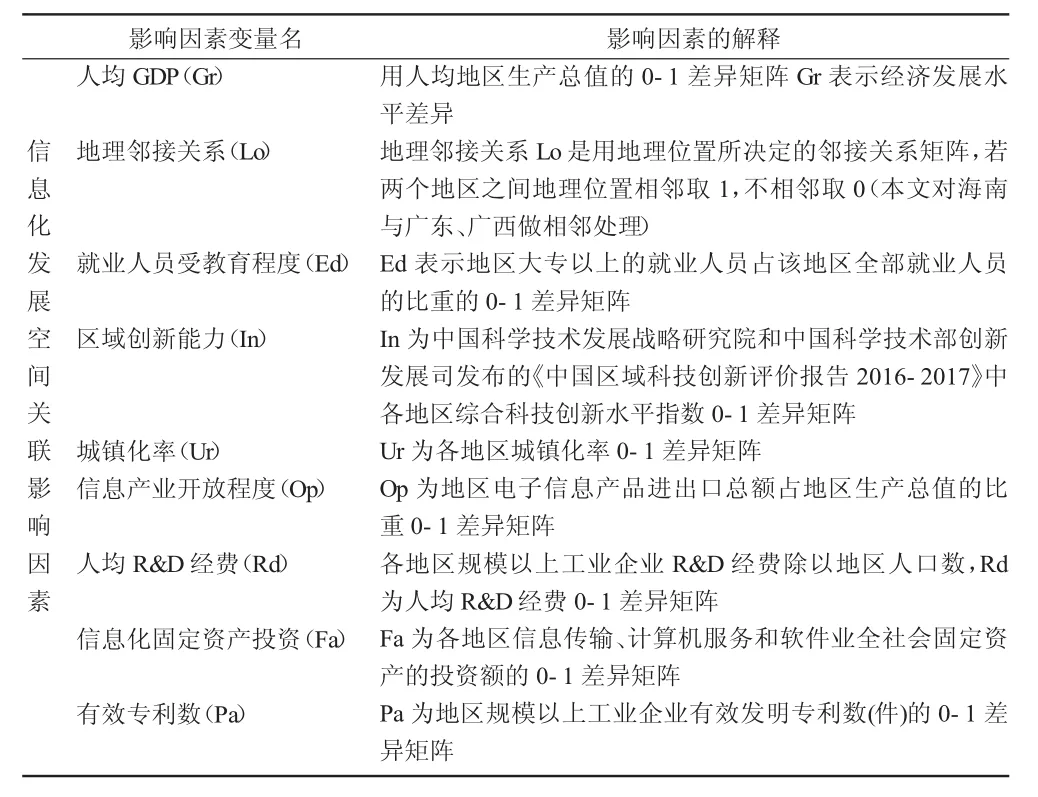

有关信息化发展空间关联关系的影响因素研究成果相对较少,国内同类研究认为,信息使用者的素质、市场规模、经济社会发展、政策法规、科技创新、基础设施、信息化人才等的不均衡是导致信息化分布差异的主要因素[6]。本文在借鉴了现有研究成果的基础上,通过定性分析,选取了人均GDP(Gr)、地理邻接关系(Lo)、就业人员受教育程度(Ed)、区域创新能力(In)、城镇化率(Ur)、信息产业开放程度(Op)、人均 R&D经费(Rd)、信息化固定资产投资(Fa)、有效专利数(Pa)9个影响因素指标(见表2),构建中国地区信息化发展空间关联关系与其影响因素空间关系的分析模型。模型如下:

表2 地区信息化发展空间关联关系的影响因素

公式2表示的因变量与自变量皆为测算出的关系矩阵。其中,IR为中国31个地区信息化发展关联引力矩阵,是根据修正的引力模型公式1计算后,转换确定的二值关系矩阵。而各个影响因素关系矩阵及其含义解释如表2所示。除地理邻接关系外,一般各个影响因素的0-1差异矩阵,是两个地区的影响因素指标值的绝对离差,再将其转化为二值化矩阵。当绝对离差值高于平均水平则为1,低于平均水平则为0。此时分析空间关系矩阵之间的关系,需要运用网络分析集成软件(UCINET6)中基于置换的QAP方法对“关系矩阵”之间的关系进行假设检验。本文采用QAP相关分析和回归分析分别对关系矩阵进行检验。

(二)基础数据来源与处理

影响因素分析的相关原始数据来源于《中国统计年鉴2016》、《中国区域创新能力监测报告2016—2017》、《中国科技统计年鉴 2016》、《中国人口和就业统计年鉴2016》、《中国劳动统计年鉴2016》以及国家数据网等。将地区各影响因素数据差异取绝对差值,构成影响因素差异矩阵,并转化为二值矩阵。同时地区信息化发展空间关联关系矩阵使用前述的转化后的二值矩阵,以便满足使用网络分析集成软件(UCINET6)对地区信息化发展空间关联关系及其影响因素关系进行QAP检验分析。

(三)地区信息化发展空间关联与影响因素关系的QAP相关分析

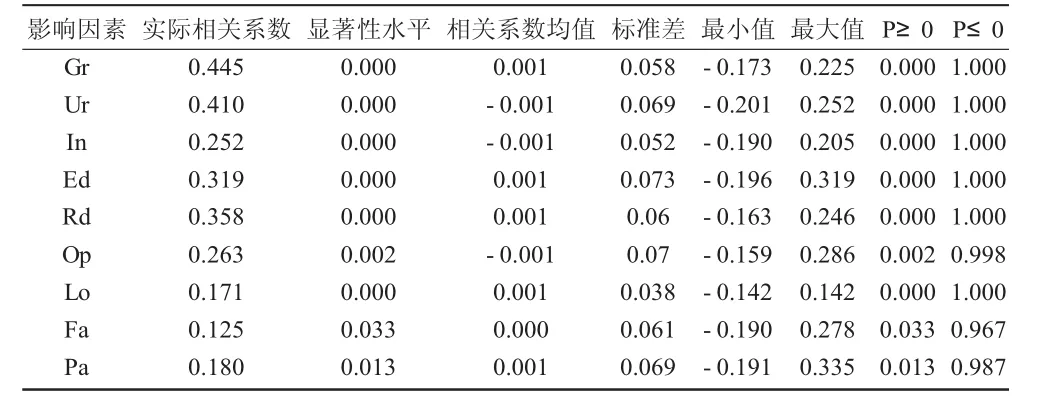

本文选择5000次排列数目进行随机行列置换,分别得到了地区信息化发展空间关联矩阵与9个影响因素关系矩阵的QAP相关分析结果(见表 3)。

表3 地区信息化发展空间关联与其影响因素的QAP相关分析结果

从表3分析结果可以看出,在α=0.05的显著性水平下,9个影响因素空间关系矩阵分别与地区信息化发展空间关联矩阵均通过显著性检验,表明存在显著的正相关关系。其中,地区间人均GDP、城镇化率、人均R&D经费、就业人员受教育程度等因素的关系矩阵与信息化空间关联矩阵存在密切的正相关关系,实际相关系数分别为0.445、0.410、0.358和0.319。这也反映了一个地区的经济发展水平、城镇化发展、就业人员受教育水平以及研究与开发投入与地区信息化发展关系密切。

(四)地区信息化发展空间关联关系与影响因素关系的QAP回归分析

为了探明地区9个影响因素关系矩阵对地区信息化发展空间关联关系影响效应的大小,本文利用UCINET6的假设检验工具对其进行QAP回归分析。QAP回归分析可以用于研究多个自变量矩阵和一个因变量矩阵之间的关系情况,且对判定系数R2进行拟合优度和显著性检验。通过5 000次排列数目进行随机行列置换,得到最终的回归分析结果,如表4所示。

表4 地区信息化发展空间关联关系与其影响因素的QAP回归分析结果

表4回归分析结果表明:

(1)QAP回归结果的判定系数 R2值为0.326,调整后 R2=0.320,P=0.000,在α=0.05的显著性水平下,通过显著性检验,表明9个影响因素关系矩阵可以解释中国31个地区信息化发展空间关联关系变异的32.0%。这也表明本次研究中还存在未被解释的影响因素,需要后续深入拓展研究。

(2)人均 GDP(Gr)、地理邻接关系(Lo)、从业人员受教育程度(Ed)、城镇化率(Ur)、信息产业开放程度(Op)和信息化固定资产投资(Fa),在α=0.05的显著性水平下,均通过检验,表明这些因素关系矩阵对信息化空间关联关系矩阵有正向影响作用,且标准化回归系数分别为0.228 9,0.261 5,0.143 6,0.138 4,0.133 9 和 0.067 2。这也进一步验证了地区间的经济和教育发展状况、城镇化率高低、信息产业开放程度和信息化投资活跃状态以及地理上彼此相邻或相近均与地区间的信息化发展有着更为显著的关联关系和溢出效应。

(3)区域创新能力(In)、人均 R&D经费(Rd)、有效专利数(Pa)在α=0.05的显著性水平下,没有通过显著性检验。表明当前区域创新能力及其研发投入和产出的关系矩阵与地区信息化发展空间关联矩阵不存在显著的因果关系。

四、结论与建议

一是中国地区信息化发展呈现两极分化的态势。当前,加速推进东南部信息化发达地区与中西部等欠发达地区的有序对接,有助于缩小地区信息化发展差距,提升整体发展水平。

二是地区经济发展水平、地理邻接关系、城镇化发展、从业人员素质、信息产业对外开放程度和信息化固定资产投资活动均对地区信息化发展产生正向促进作用。加快城镇化建设步伐,加大对外开放力度、鼓励多方投资,提升地区经济发展水平,强化人才培养,不断提高劳动力的素质等均有助于推进地区信息化向纵深发展。

三是区域创新能力、研发投入和研发成果与地区信息化发展也存在一定的相关关系。因此加大科技创新投入,提升创新能力和创新绩效,有助于实现创新驱动地区信息化发展,缩小发展鸿沟。

总之,地区信息化发展需要各方面的协同和联动,经济是基础,创新是动力,政策和人才是保障。同时加强地区间的统筹规划,优化配置各类资源,才能实现多方协同发展和均衡发展,提升中国信息化整体发展水平。

[1]罗宾·曼塞尔.知识社会:信息技术促进可持续发展[M].北京:机械工业出版社,1999:10.

[2]刘华军,何礼伟,2016.中国省际经济增长的空间关联网络结构——基于非线性Granger因果检验方法的再考察[J].财经研究(2):97-107.

[3]史朝兴,顾海英,秦向东,2005.引力模型在国际贸易中应用的理论基础研究综述[J].南开经济研究(2):39-44.

[4]闫超栋,马静,2017.中国省际信息化的空间关联及其影响因素分析[J].情报科学(6):145-153.

[5]刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学出版社,2004:74-76.

[6]方维慰.区域信息化的空间差异性分析[J].南京航空航天大学学报(社会科学版),2007,9(1):56-59.