电视调解类节目录制中的角色关系

——以《甲方乙方》为例

张弢 鲁青

《甲方乙方》是江苏城市频道播出的一档法治调解类节目。节目从2017年4月开始,每周日晚21∶35播出。节目采用有矛盾的当事双方在演播室中陈述事件、表达愿望、相互沟通为主要形式。在演播室中有主持人、三位点评嘉宾和数十位现场观众。节目设有密室和面对面两个机动环节。在有必要的情况下,点评嘉宾进密室对当事双方分别进行调解。在家庭矛盾类调解中根据情况运用面对面环节,让双方当事人在密室中面对面相处,激发感情以达成谅解。

电视调解类节目目前在各地电视台中比较常见,《金牌调解》《新老娘舅》等节目都有一定的知名度。以往的电视调解类节目的相关研究分为宏观、微观两个层面。宏观层面的研究主要分为三个方面:一是调解类节目的社会功能和价值取向,二是调解类节目的总体状况、特点呈现及发展趋势等,三是从文化思考的角度展开。微观层面的研究主要分为两个方面:一是调解方法的运用,二是从电视节目的内容和形式角度展开分析。

“现有针对电视调解类节目的研究基本上都是采用‘局外人’视角,研究者无法进入节目生产过程本身,往往基于调解类节目的播出资料,落脚于节目的类型和社会影响,缺少对电视调解类节目生产过程的研究。”[1]《甲方乙方》每期播出时长55分钟,录制时长通常3-5小时,录制过程对剪片及播出有明显的影响。本文尝试将研究的起点提前至录制阶段,关注节目录制过程中当事人、主持人、编导、点评嘉宾等不同角色在录制过程中的相互关系。

一、被调解者:当事人是可能的受益者

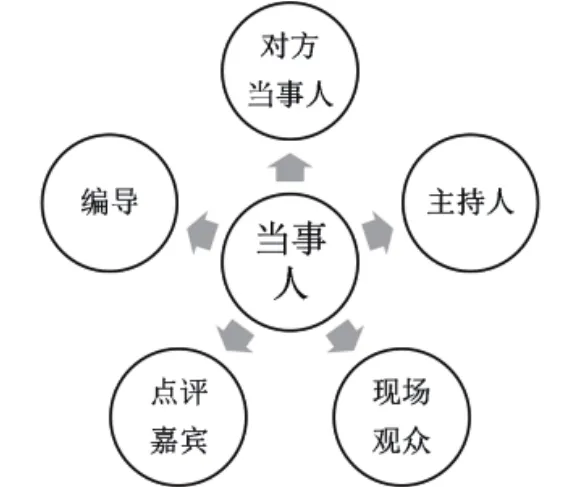

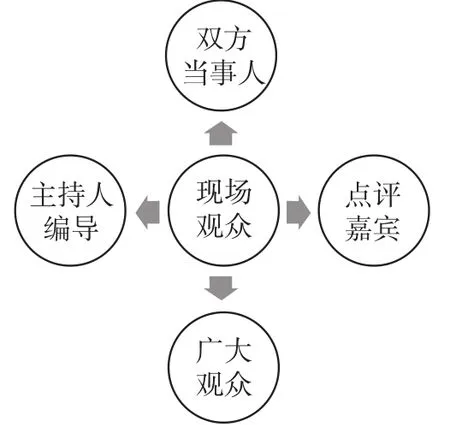

当事人是节目内容的提供者,在节目录制中需要面对对方当事人、编导、主持人、点评嘉宾和现场观众。(见图1)

图1 以当事人为核心的关系

当事人与编导的关系建立早于录制,关系的结束也晚于录制。录制之前,编导对当事人进行采访,了解情况并写作台本。录制前夕,编导也往往要协调当事人交通住宿、介绍现场流程等。在《尿毒症丈夫和妻子的房产纠纷》(5月7日播出)的录制中,经过数小时的调解,丈夫仍然不愿意在调解协议上签字,现场调解以失败告终。然而,丈夫在回程中,突然联系编导愿意签字。节目最终在播出时比较圆满。

《甲方乙方》主要以当事人在主持人采访下陈述为再现事实和观点的方式。根据编导提供的台本和具体情况,主持人现场采访当事双方,以向观众呈现矛盾的缘由。由于当事双方本身存在矛盾,有时甚至有明显的对抗表现,因此调解类节目对主持人在控场能力上有更高的要求。

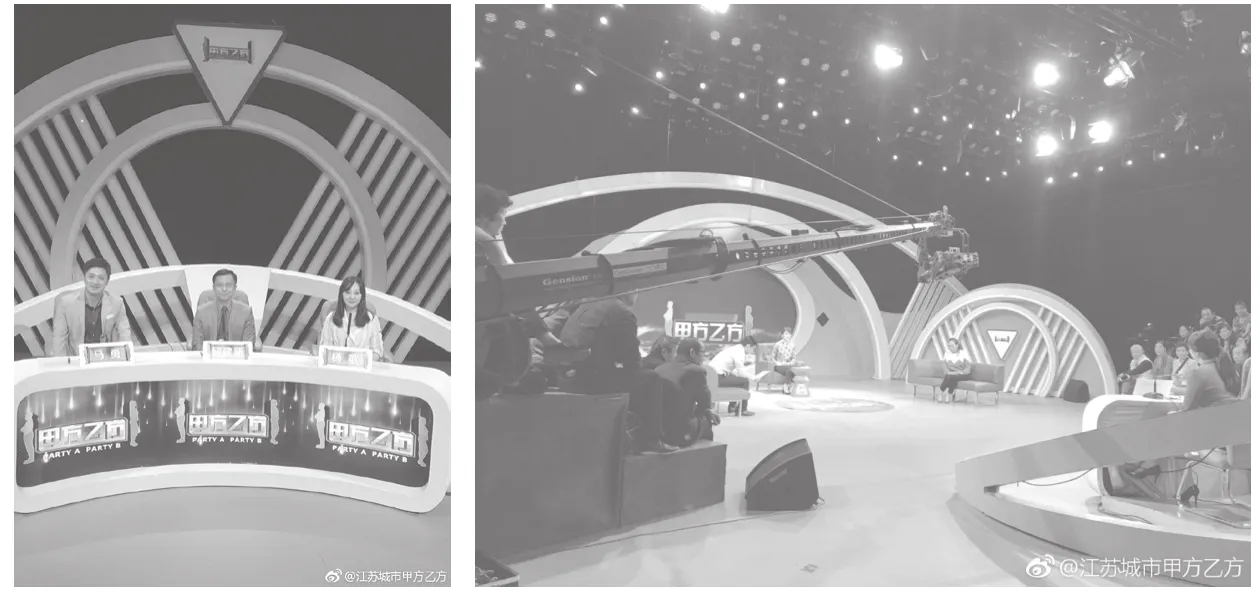

▲《甲方乙方》录制现场

当事人在录制时还面对点评嘉宾。点评嘉宾在主持人采访的基础上追加提问,提示一些关键情节和要素,并给出自己的点评观点和建议。调解类节目之所以能够调解,某种程度上在于点评嘉宾能给出有说服力的专业意见和建议,提示当事人从之前未能想到的角度来思考和处理问题,甚至提供专业的法律帮助和社工帮助。例如《家里有个“星星的孩子”》(5月14日、21日播出)录制中,点评嘉宾给予计划来宁对孩子进行治疗和干预的小夫妻具体的帮助意见,在节目录制完成后为当事人联系社会资助和帮扶。因此,当事人并非只是到电视上张扬家丑,而是可能解决问题,直接受益。

现场观众是电视观众群体的缩影。现场观众的支持与反对,甚至观众群体内部的争执,对于当事人而言,都会产生一种小范围的舆论压力或支持。例如《嫌弃丈夫太窝囊 妻子出走闹离婚》(7月2日播出)的录制中,由于丈夫缺少对政策、法律的了解,与侄子进行房屋置换交易,致使家庭生活陷入窘境。起初妻子表达了离婚的愿望,但在现场观众一致支持、同情丈夫的情况下,妻子的态度也从抱怨转为心疼,最终放弃离婚的打算。

需要特别指出的是,当事人还面对化妆、摄像、录音、灯光、导播等专业技术人员。但是,没有媒体接触经验的人群,在现场录制的声光电气氛下难免紧张。现场技术人员与当事人的关联通常是以一种综合的传播情境的形式呈现,而非人与人的直接交流。特别是录音、摄像等人员,当事人与其没有直接接触。这种传播情境对当事人的语言、举止等会产生影响。通常当事人在镜头前陈述时会相对注意自己的方言,尽量讲普通话;会用口头语言抱怨指责,但粗话、脏话相对克制;语言冲突居多,肢体冲突较少。在《甲方乙方》的录制过程中,虽出现过当事双方肢体冲突的情况,但毕竟是少数。

二、调解者:编导、主持人、嘉宾和现场观众形成的复杂群体

录制的过程中,编导、主持人、点评嘉宾和现场观众形成的调解群体以调解矛盾为主要目的,有的阐述自己的观点,有的整合信息制作节目。

(一)编导是节目制作过程中的核心人物,也是贯彻始终的调解者

电视台及编导与当事人是合作的关系,没有强制关系。当事人本着自愿的原则上节目。既然有矛盾和纠纷,就不是中国传统观念中的好事。因此,调解类电视节目的当事人常在录制前夕爽约,还会出现录制中途表示不愿意继续配合的情况。编导在整个过程中都要不断协调当事双方关系,发挥调解作用。即便如此,《甲方乙方》多次出现当事人临时取消录影计划的情况。调解类节目编导在选题和联络当事人方面有着特殊的难度。

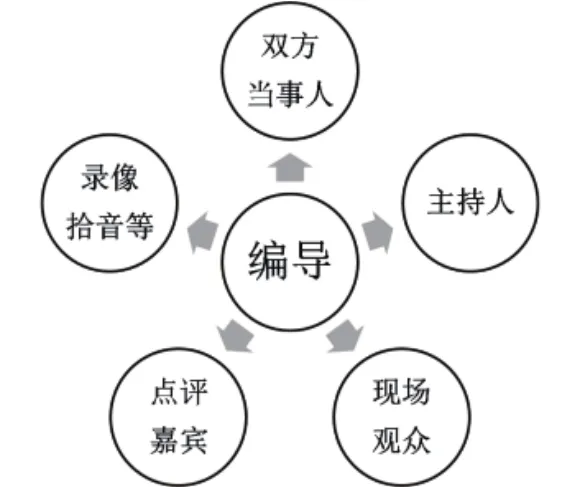

除了联系当事人,编导还需要联系嘉宾、协调主持人、协调录音录像等技术部门、招募现场观众等。(见图2)节目录制中的全员关系的协调者是编导。编导与主持人、点评嘉宾的沟通包括事前对台本和录制过程中的直接交流,交流通过耳麦、提示白板等形式完成。编导与其他角色的沟通联系都是隐形的,在节目播出时隐去,但这种关联对节目的制播而言是决定性的。

图2 以编导为核心的关系

(二)主持人是节目录制过程中,内容呈现的有力把控者

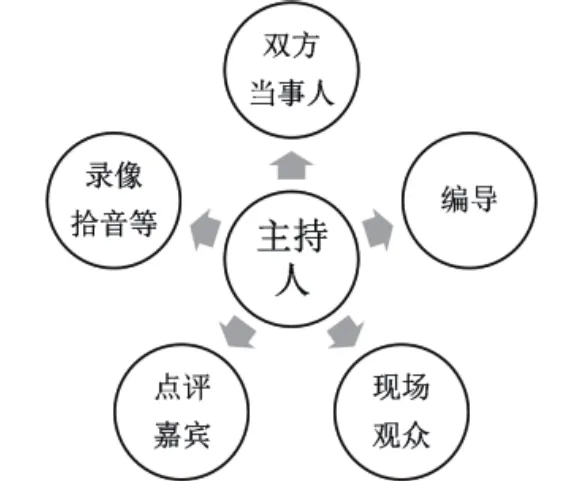

主持人首先需要通过现场采访,再现事实和矛盾的要点,然后根据编导的思路,在协调当事双方、点评嘉宾的基础上推进情节。主持人是职业工作者,在录制过程中要处理与当事人、点评嘉宾、现场观众、编导,乃至录像、灯光等技术部门的关系,并进行全方位的把控。(见图3)主持人与编导、技术部门的沟通主要通过耳麦、现场白板提示等方式实现。节目播出时,这些沟通是隐蔽的。与此相对,主持人与当事人、点评嘉宾、现场观众的沟通是显性的。主持人在显性和隐性的沟通中需要综合考虑,全方位把控。

图3 以主持人为核心的关系

(三)现场观众是电视观众的缩影和小型舆论场

在《甲方乙方》录制现场,在双方当事人身后分别有一批观众,总数二三十人。(见图4)现场观众实际是电视机前观众的缩影和代表。在实际录制中,现场观众也有机会表达观点。但是现场观众的意见多数时候会呈现一边倒的倾向性。这种一致性的倾向和言语表达,通常会对当事人产生心理压力,形成小规模的舆论。在《性格温顺儿子为何对母亲拳脚相加》(4月9日播出)录制现场,现场观众对儿子打妈妈的行为非常气愤,一致惊叹和批评。儿子对这种批评明显呈现抵触的情绪,身体侧斜,几乎半侧背对点评嘉宾和现场观众。可见,现场观众的一致性观点对当事人能够形成即时的舆论压力,当事人能够预计到节目播出后在大众中可能产生的舆论影响。有时,也可能出现部分现场观众支持当事人一方的观点,部分现场观众支持当事人另一方的情况。

图4 以现场观众为核心的关系

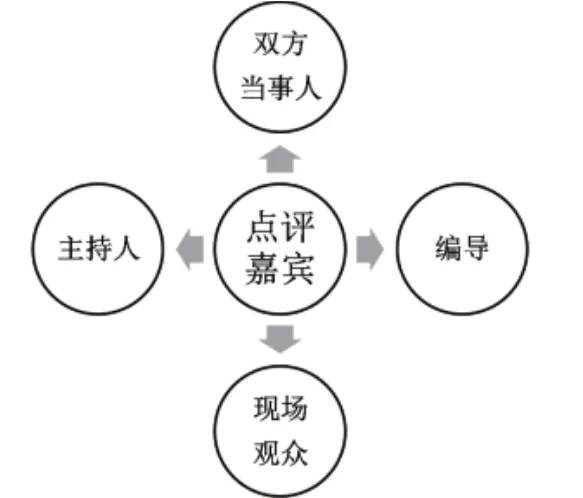

(四)点评嘉宾既是评论者,又是专业的援助者

《甲方乙方》的嘉宾由三位专业背景不同的专家构成。根据节目的需要,嘉宾的专业背景主要是法律、心理学、社会学和传播学等,并加入了人民调解员。根据国家相关法规,人民调解员调解形成的协议具有法律效力。点评嘉宾作为与媒体有合作经验的人士,通常指导技术部门的参与,但由于角色的设定,通常只和当事人、现场观众、主持人和编导发生关联,不直接与技术部门衔接。(见图5)双方当事人与点评嘉宾的关系是同等的。在演播室位置安排上,主持人和嘉宾席相对,与当事人呈直角。这种设计既说明了主持人和嘉宾在矛盾双方间的客观中立态度,也便于主持人与嘉宾的交流。

图5 以点评嘉宾为核心的关系

专家的身份符号赋予及设定,对当事双方均有一定的心理暗示。当事人通常比较尊重嘉宾的意见。在《性格温顺儿子为何对母亲拳脚相加》录制中,点评嘉宾发现儿子说话声音小,眼神游移,身体姿态上也表现出拒绝交流,一致认为不能够推进冲突,应该调试、疏导。嘉宾组向编导组示意暂停录制,和编导进行沟通。随后在现场编导的配合与支持下,三位嘉宾分工合作:一位对儿子的其他方面进行肯定和鼓励,以缩小与他的心理距离;一位运用“自我开放”的方法,讲述自己成长经历中的挫折与不幸,引发儿子的情感共鸣;一位从怎样进行亲子沟通的角度给母亲一些建议。经过分别的密室沟通,儿子的状态发生了明显的变化:眉头开了,心情轻松了。母亲也认识到自己日常和孩子沟通中的一些问题,主动向孩子认错,最终取得圆满的调解效果。

三、多种角色的立体多维关系形成高效的辅导团体

以节目录制过程中的某一个角色来看,不难看出放射型的关系图。然而,在实际录制过程中,当事人、编导、主持人、现场观众和点评嘉宾的关系是立体多维的,呈现出复杂关联、交互影响的特点。

首先,当事人、编导、主持人、现场观众和点评嘉宾实际上形成了一个彼此关联的辅导团体,在录制中共同提升自我。团体辅导是“指在团体领导者的带领下,团体成员围绕某一个共同关心的问题,通过一定的活动形式与人际互动,相互启发、诱导,形成团体的共识与目标,进而改变成员的观念、态度和行为”。[2]在调解类节目录制的团体当中,被调解方受到启发,调解方往往也会更新自己对社会生活的认识。调解类电视节目能即时和解和执行的只占节目总量15%-20%。[3]不少学者认为这是调解类节目的局限性之一。在《甲方乙方》的节目制作过程中,确实有不能立即解决的。反过来,有些现场解决的问题,在实际生活中的执行也是待考验的。如果从团体辅导的角度来思考调解类节目的社会功能,在录制现场,嘉宾的建议能让当事人重新思考、现场讨论,能够起到普法和普及知识的作用,也是一种成功。事实上现场观众不仅仅会谈及自己的观点,还会提及“我同意某某专家的观点”。这说明,点评嘉宾的观点不仅对当事人有作用,对现场观众,乃至电视机前的观众都有一定的普及知识、启发思考的作用。再者,当事人从接受信息到改变态度,再到影响行为需要一个过程。这个过程不一定都能在录制的3-5个小时内完成。如果片面追求现场解决率,节目录制就可能变成“做戏”,对真实性和科学性产生负面作用。

其次,编导、主持人、现场观众和点评嘉宾是团体辅导中不同层面的“领导”,从不同角度发挥引导作用。团体辅导需要有领导的引导。在调解类节目的录制中,编导是录制全程的组织方面的领导,为当事人提供接触媒介的渠道,协调录制中各部门关系;主持人是把控现场节奏的领导,通过发挥专业能力合理推进节目的录制;点评嘉宾是专业意见环节的领导者,负责给出专业的意见和建议;现场观众是小型舆论场的领导者,其意见的倾向性向当事人呈现了更大数量的电视观众可能的观点向背,促进当事人调整甚至改变自己的观点和行为。在这个团体中,领导者不是固定的,而是在不同方面由不同成员或群体充当。因此,这是一个复杂的团体。相对而言,当事人不具备领导的作用,更多是以受益者的身份出现。

再次,编导、主持人、现场观众和点评嘉宾既分别对当事人发挥调解作用,又彼此联系共同发挥调解作用。团体不是各个互不相干的个体的集合,而是有着联系的个体间的一组关系。[4]团体也不是个体数量的简单相加。在调解类节目中,这个辅导团体不仅有一定数量成员,且发挥着不同的角色功能,个体与个体之间的关联是复杂的、多维交互的。例如《家里有个“星星的孩子”》录制候场的时候,有自闭倾向的孩子一开始就愿意接触一位点评嘉宾。进入密室环节,父母双方都进入密室调解。这位点评嘉宾就帮着抱孩子。这种场景不仅打动现场的观众、编导,更打动孩子的父母。《婆婆逼儿子生孩子 妈宝儿子管不了》(10月播出)中,婆婆希望儿媳能够生孙子,干预媳妇的生育自由。现场观众一边倒地支持媳妇,婆婆很快“跌软”。点评嘉宾还未展开调解,矛盾貌似就化解了。点评嘉宾运用专业知识提醒编导:婆婆有可能是在众人面前找不到共鸣,假意表示观念转变,如果调解就此结束,播出时也能有个看似圆满的结果,一旦回到现实生活中,问题依旧。继而,编导安排了婆婆与儿子电话连线。儿子说起孩子夭折时泣不成声,并且表示只要自己的孩子健康,性别不重要。儿子一字一顿地对妈妈说:我、想、做、父、亲!婆婆失声痛哭。此时,我们才能相信,婆婆的转变确实走心了。

社会是人与人关系的总和。调解类节目要面对形形色色的社会生活矛盾,展现社会生活的一个个侧面。即便在面积有限的演播室里,当事人、编导、主持人、现场观众和点评嘉宾也形成了小小的社会缩影,构成复杂多元的关系。不刻意追求调解成功率,通过现场的调解,引发当事人、现场观众,以及电视机前的观众的思考,也是节目效果的一种呈现。

注释:

[1]陶建杰,宋佳.电视调解类节目的内容呈现及影响因素——以上海电视台娱乐频道《新老娘舅》为例[J].南方电视学刊,2015(3).

[2]吴增强,蒋薇美.心理健康教育课程设计[M].中国轻工业出版社,2007:41.

[3]竺宇.电视调解类节目中主持人的精准定位[J].视听,2015(8).

[4]程肇基.团体辅导在电视情感调解类节目中的运用——以江西卫视《金牌调解》为例[J].当代传播.2012(5).

(张弢:南京师范大学新闻与传播学院副教授;鲁青:江苏省广播电视总台城市频道《甲方乙方》栏目制片人)