当代篆刻艺术创作蠡测

——以陈国斌、刘彦湖、曾翔的陶印实践为例

周松林

传统诗词、书法、绘画、篆刻四绝,较之其他三门,篆刻艺术于现当代的情状显得有些“保守”了。五四以后,篆刻创作所受到的冲击远逊于诗、书、画。上世纪二十年代篆刻作为艺术进入上海美专成为“专业”;五六十年代因政治主题的浸入而创作的《养猪印谱》;八十年代篆刻艺术像书法绘画一样进入展厅,包括以象形文字、图形印进行美术化探索,以及“新概念”篆刻等等。这一系列的轨迹,带有明显的、迥异于文人流派篆刻发展脉络的时代特征。虽然,当代的篆刻家引入现当代艺术的一些观念展开实践探索,但还是远不如现当代的诗歌、书法、水墨画那样与五四之前的传统拉开如此之大的距离。

如今的篆刻家虽然失去了原有的传统语境,但他们生活在一个更容易获得印学信息的时代。出土资料应接不暇,不管是文字还是所刻材质,数量之大、品类之富,历代鲜有。而且,包括整个宋已降的文人篆刻艺术,脉络清晰、材料相对完备地呈现在当代篆刻家及研究者的面前,给当代印学的推进提供了契机。比如当代篆刻家除了延续文人流派镌刻青田寿山等材质的同时,也开始重拾自古即有的陶瓷材质展开实践,志在探索出一种不同于传统流派的创作方式。二〇〇七年举办的首届陶瓷印展,后来山东连续举办的几届青年陶瓷印展,以及最近举办的陶瓷印研究论坛等等探索层出不穷。这些实践者中,陈国斌、刘彦湖、曾翔三位先生即是代表,他们的创作皆能自成,不仅成果斐然,而且风规迥异、各领风向。

篆刻陶印这种“新的艺术”也很快成了理论研究者们的实验场。“印学批评”尤其不甘落后,一些学者引入近四五十年以来常见的现当代文艺理论,进行风格创造、情感形式、复古创新等方面的研究。比如面对陶质印材的探索实践,评论者援引当代艺术中的“材料创新观念”平移至陶印实践,认为这种创作是“材料创新”。还有些学者认为篆刻家刻陶印是一种以“复古”为目的的“创新”,原因是他们发现秦汉即有这样的材质,实践中常见篆刻家摹拟古玺印章、砖瓦陶器以及流派篆刻等,而且创作出来的作品与流派很不同。

这些批评,很大程度地推进了当代篆刻的艺术实践探索,可是也存在明显的观念理解错位,例如把篆刻艺术中“材质-印拓”的转换观念等同于当代艺术的“材料创新”观念,再如把“拟古”这一文人篆刻艺术萌生开始就已存在的主要的实践观念视为“以创新为目的的复古”。这样的现象给当代印学批评把脉实践提出了挑战。

一、材质之辩:“陶质—印拓”中的赏图观念

常论印学于唐宋发生变迁,沙孟海先生认为,其时印学的形成与文人鉴藏书画艺术关系密切,篆刻以鉴藏印的形式与书画并行,从而成为艺术。但是,宋代“篆刻家”是否“自篆自刻”,史无记载,所以沙翁只能推断米芾是第一代篆刻家。至明,易刻材质开始普遍流通,文人才轻松地拎刀镌刻,表达自己的想法及志趣。这种文人“个人化”的艺术,与隶属于制度、宗教等语境状态的古玺印章天壤;亦与金石学家研究印章文字、正经补史迥异。这种不同,皆因文人自如地操作易刻材质,游艺于刀、石(文人自觉地发掘的篆刻材质,包括石质之外的其他材质)之间,而开启的一种新的传统艺术。

材质引起的印学变迁,尤其实践创化,被时下批评者拿来与当代艺术的材料创新观念比会,认为文人使用软材质的石头是“材料创新”,由此推导出当代篆刻家刻陶质亦是主动追求创新。要知道,当代艺术的材料观念,在立体主义之后,“材料”开始改变其作为载体的角色,成为艺术表现的主体之一,其自身彰显的魅力逐渐被关注,而材料在表象之外通常还会带给观者某种心理暗示,让其进入想象的广阔空间。在某些层面而言,陶瓷作为“材料”,给篆刻艺术带来的想象空间,可能在于刻完之后经火烧制而带来的无法预判的变异,给人无限遐想,文字变得扭曲舞动,减少了“人工有意的安排”。

可是,自文人篆刻开始,材质如此重要、甚至决定了流派篆刻的命运,但是不是篆刻艺术就以欣赏材质为主呢?答案显然是否定的。因为当代艺术中的材料创新观念不会丢弃材料而去“欣赏”“材料”的“摄影”—篆刻艺术则需要另一个重要环节来彰显价值—赏会印拓。

陈国斌 凤御杯

刘彦湖 刘(押)

陈国斌 无闷

刘彦湖 陶隐居

陈国斌 澡雪

刘彦湖 若有人兮山之阿

篆刻家镌刻完文字,而后蘸朱泥拓出,最后展开欣赏印拓的活动。虽然他们“发明”了一个后来流派篆刻最常见的传统—“以石拟金”(当然这是一种实践观念,后来扩展为拟碑刻等等),即以新发掘的、容易镌刻的材料摹拟古玺印章(虽有石质,但多为铜),但只需从印拓中读出材质的效果,而且还得看篆刻家愿不愿起表达材质的“个性”,也就是说,篆刻艺术从某种层面上,是欣赏图像属性的“印拓”,而不是欣赏材质。

赏会以及研究“印拓”,不止于篆刻家。恰如前文所论,在宋代,篆刻能够像书画一样得以发展成为“艺术”,按照沙孟海先生的观点,与书画鉴藏有关,鉴藏印“附庸”于书画是印学形成的标志。而不同于鉴藏的另一个面向,即金石学家收辑古玺印章制作成谱—古印章转化为图象属性的印谱,同样促进了印学研究的形成。宋代的金石考古家收辑古玺印章,像描绘刊刻金石器物那样把古印的印面及印章的形制描绘刊刻在枣梨木上,而后再拓出,辑成谱。这样的传统直到晚近还在使用。也就是说,即便明代出现了“原打”的《顾氏集古印谱》,文人篆刻家所见到的多是印拓(事实上能见到就不错了),而非古玺印章实物。可以说,自宋代已降,文人多见的其实是图象属性的秦汉印拓(不管是原打还是刊刻),他们只是重新“发明”了一个“历史”、一个新的传统。篆刻家所谓“宗秦汉”,其实宗的是“印拓”,即在刊刻与印拓之间,或者说在物象与图象之间建造了自己的那个“传统”。所以“欣赏印拓”的传统即可说明,篆刻艺术的“材质-印拓”观念与当代艺术的材料观念有着本质的区别。

以上所论印学中的欣赏印拓的观念,构成了本文分析三位篆刻家探索材质课题的前奏语境,接下来的讨论,并非三位篆刻家所刻何种材料,也不针对所刻材料含有何种质地成份,而是通过他们的实践,来看看材质和印拓转换中实践者的审美追求。

历代学人常诟病印拓传承对印学发展中的缺陷,刘彦湖先生也认识到了这一问题,他说:“以往的印学史,基本上是依据印谱传拓所呈现的风格史的叙述。对于与印章材质有关的一系列问题都缺乏应有的关注。或者说立论的基础,凭借的是一张张薄薄的拓片,就像只看到了龙蛇之蜕而没有很好的关注龙蛇之变,就更不要说把握了真龙真蛇了。……对古典印章的原作进行全方位的周密而耐心细致的考察与研究……丰富多样的制作技法:铸造的、雕刻的、锥凿的、焊接的、蟠条的……跟工具材料发生着密切的关系。”(《安敞庐陶印札记》)

曾翔 乐平君印

曾翔 木木堂遇雨

曾翔 大吉大利

关于刘先生所言,还有一个前提不得不赘述。当代印学资料大量出土,印刷品放大古玺印章的质地,尤其新出土的古印中凿刻的痕迹在高清放大的图像中极为清楚,这是传统流派篆刻家无法预见的,也促使当代印学家及创作者不得不反思之前一直欣赏印拓的经验。

从印拓中读出不同的材质、不同的刀法,对有长期实践经验的篆刻家而言并不难。而且古代砖瓦陶器、青铜器、碑版、枣梨木等等材质的刻画文字的出土,常常会带来篆刻家新风貌的出现,他们都能把体验呈现在印拓之上。王献唐先生论《治印家之仿古》(《五等精舍印话》),自宋至清是一个不断宗得“真秦汉”的过程。元明时虽然印人高谈秦汉,但真秦汉实物所见无几,更别说秦汉印章的真面目了,宗秦汉其实是枉然。直到乾隆以后,才出现摹古秦汉印者,在王献唐先生看来,皆是金石学并进,自然至此。近年来出土印章资料以及这些资料的影像呈现方式,被刘先生敏锐地捕捉到了。而且刘先生将“凿刻”“吉金”的篆刻理念不断向前追溯,他论新出土古玺印章的凿刻问题时,强调王献唐先生关于秦汉古印“凿刻”的观点,而篆刻实践中,他又对吉金凿刻的金属味敏感至极,这也是自黄穆甫(黄氏于广雅书局见到吴大澂所藏吉金器物实物甚多)之后,鲜有从秦汉吉金观念中进一步深入探究的篆刻家。

刘彦湖先生的这批作品呈现的“金属感”在某一层面来说,可视为对“以石拟金”观念的延续,只是“石”换成了黑陶。虽然黑陶经火之后比同等材质的陶泥坚硬不少,但表达削金之感,较之青田石等还是差别很大。“学在吉金”(李尹桑),除却彰示穆父使用文字功夫,另一重点就是其用刀。黄氏用刀初学流派各家,尤其上心让翁,与吴昌硕同。穆甫后来与金石器物学家交游,尤其于广雅书局所见器物凿刻“真面目”,风貌确立,用刀直入深刻。若是按王献唐先生的说法,自黄小松、桂未谷、王石经、黄佐臣至黄穆甫,这是一个“宗秦汉”的脉络,完全不同于浙派。刘彦湖先生的实践若沿此路径阐发,其贡献亦不可忽视。按其说,陶为吉金器物之母范,乃铸金之始。陶铸铜印坯,工匠凿刻后,使用于封泥,这本是印章起初状。也就是说,刘先生追讨刀笔的转化更胜一步。刘先生刻黑陶,大刀深刻,他将“削泥”的过程也拍摄下来,以影像的方式与陶印及印拓同时展出,目的是显而易见的。

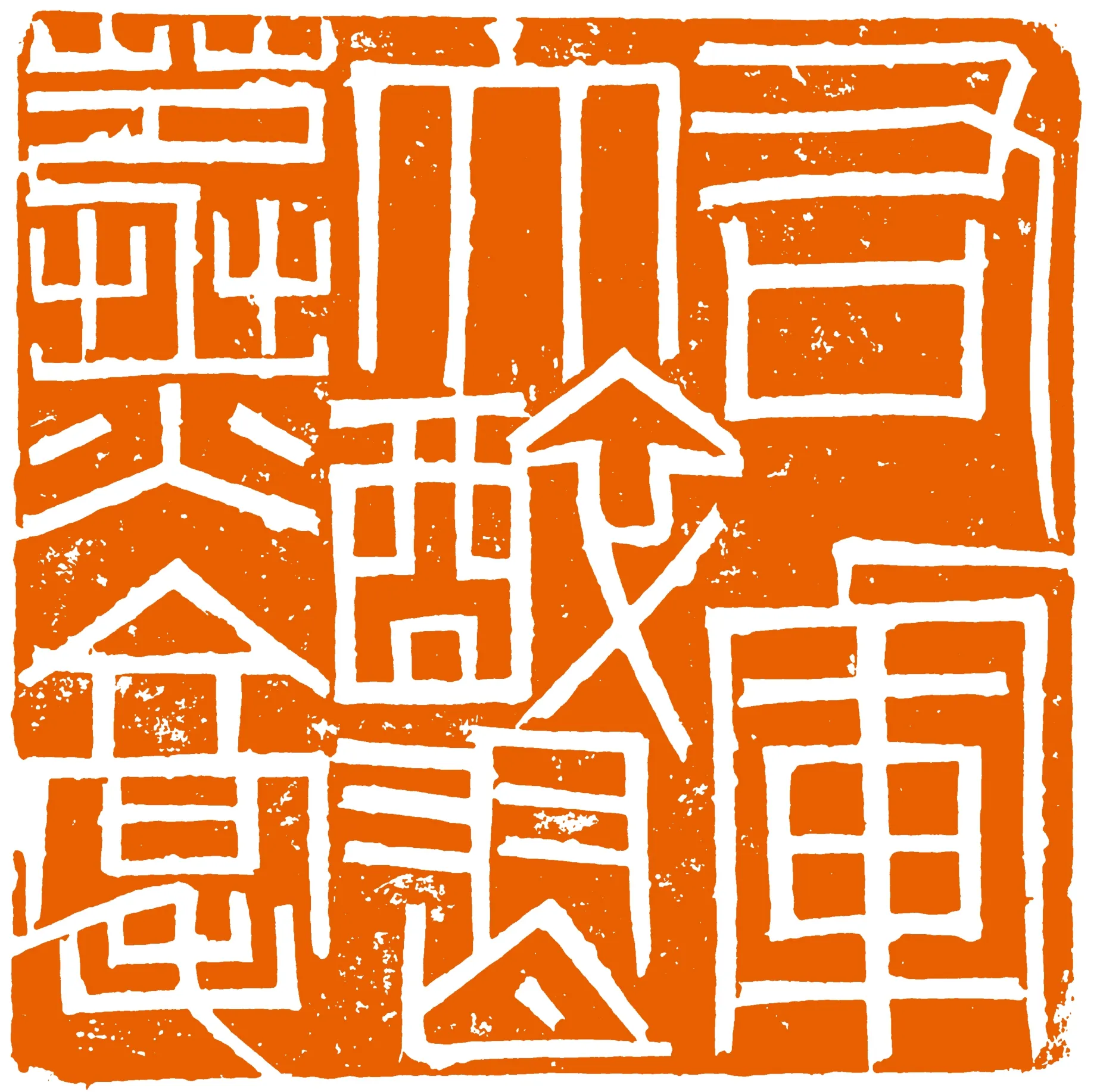

较之刘彦湖先生,同样是上溯传统,陈国斌先生的体验则完全不同,他对刻画砖陶颇有感触:“砖陶一类的刻划痕迹,有一种迷人的暖和感,刻完这批陶印之后,我更加相信这种内在的感受。篆刻应该是一种活力。它源自在泥土、金石上的劳作,具有生命意味的线条与符号,记录人的内心世界,因此,这九十方印拓也算是我近来对篆刻传统的一种体验吧。”(《印陶一庐·自序》)

陈先生认为陶文刻画有活力、容易接近,是体验传统的路径。如果说,在形制上刘彦湖先生延续了“印章-篆刻”的传统,那么陈国斌先生显然是要跳出这个“界限”。传统的流派篆刻并非绝对不变的程式,可是“印外求印”的观念,也很难概括陈先生的踪迹,因为他上溯古代砖陶刻画文字,尤其那些不完整的刻画。其作刻划的时候不论刻刀,木刀、手术刀、剪刀、美工刀等等,皆能用在创作中,笔画刻划得深浅不一、粗细不等,有时极为凌乱、又故意排列整齐甚至毫无变化。石质无法实现淋漓的刻划,陶泥则不然,未烧制时松软的质地更容易表达挥刀的情绪,文字刻划得苍茫野逸之趣油然而生。

印学的传统从“印宗秦汉”最后到“印外求印”,除却文字使用不再受约束,还包括古代使用过的各种材质的复苏。陶质并非今天的新发明,秦汉即有,宋元也用,既不同于青田、寿山等文人篆刻家所用的石质,而且使用方法也有别于文人雅玩的器物。文人流派很少使用,直到现代的艺术家才开始创作陶瓷印章,把古代的陶瓷材质纳入到探索中。刻画砖瓦陶器等等,与篆刻艺术的关系,恰恰是中国印学传统与域外印章的区别所在。就现今出土所见中亚、北非以及欧美的印章来看,多是押模,中国古代陶押及封泥也有这种观念。但秦汉印章多数印章为铜质、凿刻。后来将文字、摹印以及书法的用笔观念纳入到篆刻,成为流派篆刻的“书法-刻画”美学批评的主要论点,像陈国斌先生这样的实践显然具有传统的刀笔观念,但不局限于追摹“印章”的方式。

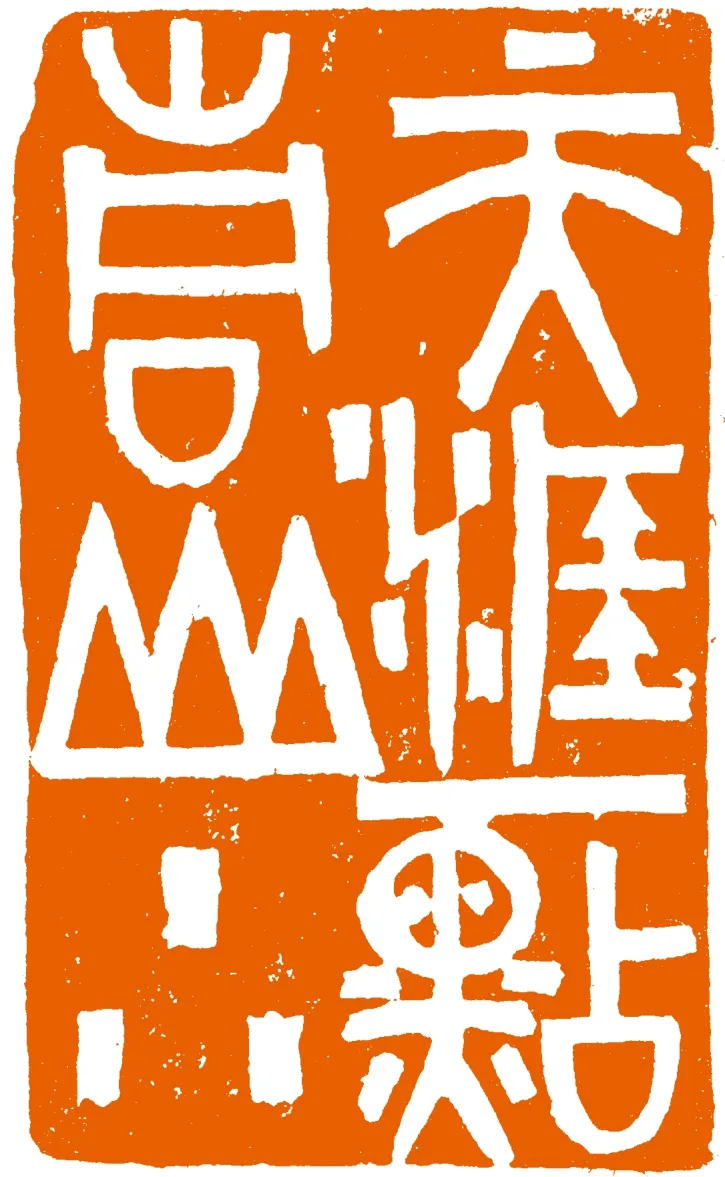

曾翔先生不好以陶拟金、拟石,而主张体现陶质本身的特点。他曾说:“将陶瓷这种材质刻得跟石头或者金器上的一样,有什么意义呢?我觉得还是要因材篆刻,材质一定需要考虑的,什么样的材质会出来什么样的语言。对媒材的研究不够,是当代陶瓷印的问题。比如说湖南的滑石印,它那种轻率自由的线条也只有滑石这种材质才能出来,如果把滑石印刻成青田一样,那肯定不行。所以媒材需要研究,要怎么样凸显出材质的魅力?……要放在当下来看,篆刻确确实实还有大的空间。当代篆刻已经远远超越了以往,那种相对单一的模式在今天已经大大地打破了。”

流派篆刻“单一的模式”,常常于流派篆刻内部呈现出颓状,或囿于流派家法,为某一风格面貌障目。“以石拟金”的状态,历经了几百年,直到今天好像鲜有篆刻家对“石质”反抗。曾翔先生极力主张陶印作品要体现陶质的特点,而非像市面上那样把陶印刻成石印。曾先生的作品浑然苍茫,甚至不辨朱与白,这显然是其有意为之,当烧制完工之后,印拓即能呈现很多不可控的效果。

显然,三家作者都对创作陶印有着自己的认识和思考,但是,我们很难通过印拓判定他们是否有意追求“窑变”的“非人为”的效果,那么,至于这个效果在他们的创作中占有多大的比重,也就不再重要。不过相同的是,他们都会创作一些规格之大远远超出流派篆刻作品的陶印。

古代印章的规格并非一成不变,隋唐发生过一次变迁,印面变大随之印文变迁。后来文人流派篆刻也出现过大的石质作品,但鲜有超过10cm者。印面变大带来的课题并不易解决,像唐宋印章那样屈曲盘绕,陶质显然达不到蟠条的效果。文人刻青田、寿山等软质的石材,一开始并未遇到印面扩大这一课题。后来明清文人书法、绘画的尺寸变大,作者钤盖姓名印,不得不使用大尺寸的私人印章,但是这种使用情况,和专门的陶瓷印章扩大尺寸进行创作有着很大的区别。陶质印材的尺寸的扩大,远超文人流派篆刻的尺寸,面对这样的“空间”,当代篆刻家显然有着迥异于流派篆刻家的审美需求及体验。

十年前陈国斌先生所刻的陶印作品,印面之大在当时而言,已经出乎常规。面对大印面,其经营位置似绘画法。如“列子御风”,10cm左右,若是没有释文,读者极难辨识,完全是笔画的疏密聚散,“疏可走马,密不透风”。“列”字的左上笔画聚集,但还不够密,于是用残破的办法,模糊掉笔画之间的留红,使这“一片笔画”形成块面状,而且冲出边框。正因为如此,“御”与“列”之形成动联关系,“卸”部极度缩小,“彳”又极度夸张,整个字成强烈的纵势。而“风”字极度压缩在左下角很小的位置里面。观察整方印章,左上疏朗的部分与右边疏朗的部分呼应,中上部分的密集一直延续到左下角。疏朗、密集,形成强烈的对比,文字的可读性几尽消失,仅仅给人一种浑然的画面感,不可名状。

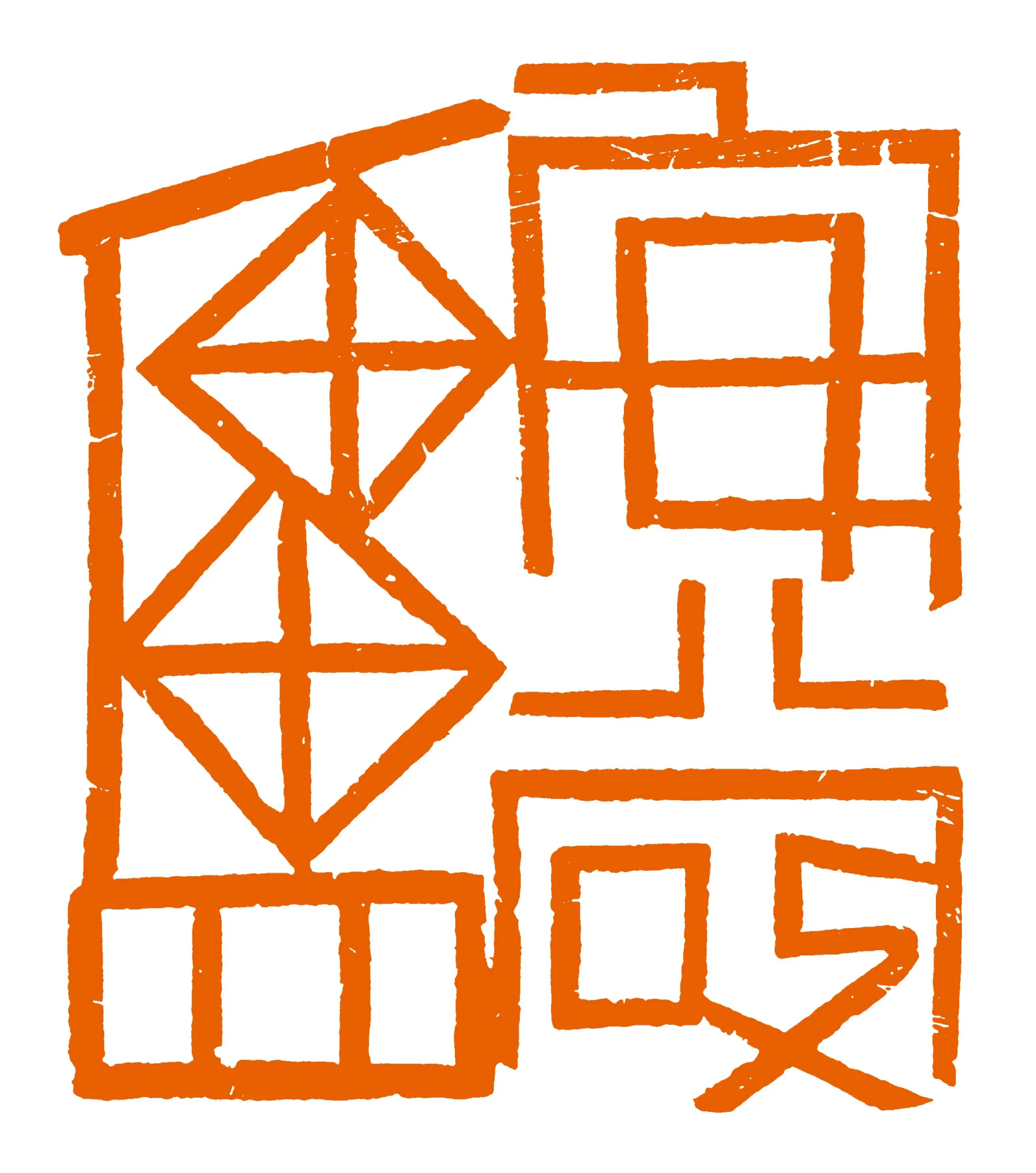

刘彦湖先生近年所刻黑陶,其思考多源于笔画与笔画、笔画与文字、文字与文字形成的整个的结构体。在刘先生看来,笔画、文字是共存关系,所以他强调一个概念—“疆理”。他引徐上达的话说:“疆乃大界,理为小条。很简单,也很厉害,一下子就超越了什么篆法、刀法、章法之类的法障,直指本心了。大界就是疆界、格局、区划,是由大到小,由外而内的;小条,就是条理,条脉,就是理路……就是内在的秩序……变化万端……井然有序……是转关接窍,通前达后,顾盼有情,委曲有致的。是分肌劈理,层层深入……,大到分星分野,天下九州,井田制度,乃至国家城池。中到园囿庭院,堂庑宫室。小到画幅棋盘,掌上方寸,无不如此。乃疆乃理,圆融自足,于是方寸之地的印章就在这个意义上同流于天地了。”这种强调文字、字内空间的秩序,其实与自宋至清文人篆刻追求的理想无异,尤其对“道”上下一贯的特殊追求有着共通的审美体验。就刘先生的作品而言,如“安敞庐”,10cm左右,文字的造形设计、位置经营犹如建筑。笔画分割出来的空间近乎概念形,文字之间焊接穿插,使印面稳固。就汉字生成的“形”与“势”而言,整个的章法险绝,笔画顺逆出乎寻常,而又秩序井然。

与陈国斌、刘彦湖二位先生不同的是,为了区别常规的石质印章,曾翔先生的作品多是不规则形,外缘是圆转的边界,混沌不清,容易打破观者的视觉惯性。为了适应浑圆轮廓,印章文字也随之变形,尽管很多文字直接使用汉印的“填篆法”。例如“乐平君印”,四字全取方势,犹如汉印,但是文字整个的外轮廓和边框成统一的圆势。“大宜子孙”上面的“大”字即与边框形成呼应,顺势而下。几方印章所刻文字的笔画多有焊铸感,但与古铜印有也有差别。腐蚀的古印笔画漫烂不显,而曾先生有些作品笔画却清澈通透,只是笔画边缘或留红处斑驳模糊,与笔画浑然不可分,亦是师法砖瓦陶文的“拓片”文字的模糊感。

从三位作者的对扩大化的印面空间的处理方式,以及他们对文字结构的转移变化,显然不仅仅是为了表达材质本身的不同为目的。当代艺术重视材料创新,观者可以直接视觉看到材料的贡献及意义,而欣赏印拓却完全不同。所以,我们可以清楚的看到,篆刻艺术材质转换观念与当代艺术中的材料观念有着天壤之别。

二、“偏师取胜”与“知识主义”

在整个文人流派篆刻中,青田寿山等一直是主要材质,虽然刻陶印近年兴起,但还无力撼动青田、寿山等材质的地位。也正因此,常有人说刻陶瓷印章是“偏师取胜”,是前卫篆刻家为了突破流派篆刻的传统而创新,不是正途。刻陶印被视为“偏师取胜”,事实上,这在某些程度则是遭遇的审美方面的批评。在流派篆刻发展的历程中,流派家的镌刻方法不合乎古印法、使字“不严谨”,有些“知识主义”倾向的批评认为,这都属于“偏师取胜”,当他们无法解释篆刻家的这一目的时,又将流派家这样的实践方法归为艺术就得“创新”。

李零先生论文人篆刻的“偏师取胜”,其《铄古铸今》以“复古”谈考古美术,认为篆刻家拟古是“复古”。但李先生认为这种复古是假的,因为流派篆刻家始终在突破前代而创新。李先生发现篆刻家创新的两种办法:“一种是参糅众体,学碑版,学封泥,学砖瓦,学泉布,甚至博採甲骨、彝铭和简帛,开拓资源。”“一种是学凿印急就之势,求粗犷雄健之美,如以吴昌硕、齐白石为代表,‘不拘古人绳墨’大刀阔斧,号曰‘猛利’的一派。”在李先生看来,前者“东拼西凑,风格不协调;学养不足,坐贻不识字之议:特别是千人一面,越追摹古物,越难免重复。”后者相反,“思异军突起,以偏师取胜,但刻意求变,变得过分,则流于怪诞,失去篆刻审美的基本前提,效之者,张牙舞爪,剑拔弩张,难免令人厌恶。”最终,流派篆刻家挣扎于“不今不古、不巧不拙之间”。

曾翔 安乐广大

关于文字的使用,李先生所论无误,他不仅看清传统流派篆刻的问题所在,更语中当代篆刻的境况,例如本文举例的三位篆刻家即延续了文人篆刻以来用字“不规范”的传统。

陈国斌先生所刻“澡雪”,“澡”字左边仅仅剩下三条纵势的竖画“符号”,甚至会让读者误解三条白色的竖画为“水”旁。至少在古印章文字中很难找到这种用法,印外文字中也显得格格不入,但是整个印面章法上,“雪”字外部轮廓极度夸张,呈环抱形势,与“澡”开合相向。而且陈先生所刻内容带有“水”字旁文字的作品,“醉里秋波”的“波”字,“枕石漱流”的“漱流”二字,都是用三条竖笔画代替。“月浅灯深”,“浅”与“深”的“水”一个变为三条短横线,一个变为三个点。“逃禅煮石”的“逃”字,“辶”变成了行草书的写法。

曾翔 肖形

曾翔先生的“木木堂遇雨”,“雨”字与陈先生所刻“雪”字上的“雨”同理。第一个“木”字的竖画直接与第二个“木”、“堂”上面的短竖直接连通。而“堂”字上面的两个斜画,与第二个“木”字的撇捺直接共用。这样的办法在古人出现过,类似简化。而“木木堂”三之粘连在一起,好似一个字。“堂”字的内部结构,视觉上亦有互换之感。“大宜子孙”这件作品的用字使用了同样的处理手法,“宜”字的“宀”直接借用“大”字的下半部分。而“子孙”二字则是直接从古玺印章中,甚至古砖瓦陶文、铜镜铭文等等借用过来。

刘彦湖先生的“三百六十旁门皆有正果”,“百”字出于周晚期“晋侯苏鐘”、“宗周鐘积古”等吉金。再如“右军大醉舞蒸豪”这件作品,整方印章的气象近乎汉印,但是“舞”、“豪”二字显然不是汉印章法。“黄竹园”这件作品也似汉印章法,“黄”、“园”二字则化小篆,且有隶化,“竹”字的两条竖画都加了短横,属于战国时期的用法,所以,一方印里的文字却不是同一时代。

刘彦湖 天涯一点青山小

刘彦湖 黄竹园

如果按照李先生的说法,这三位作者的用字显然太过随意,在史学或文字学的研究者来看,是“叛经离道”,刻汉印得用汉印文字才对,怎么能将各时代文字夹杂在一方印章中使用呢?但文人流派家的时代并非秦汉,从使用文字的数量上讲,仿一方汉印,汉印文字不够用只能拿其他字来拼凑,而且印化的方法各有不同。

李零先生论“偏师取胜”,其实源于晚近金石器物学者,吴大澂、马衡等即对吴昌硕有过的这样的评述。马先生说:“吴昌硕曾入吴大澂幕……写《石鼓文》……阮元及张燕昌之复刻本耳。吴氏又或与赵宦光草篆之说,思欲以偏师制胜,虽写《石鼓》而与《石鼓》不似。……其刻印亦取偏师,正如其字。且于刻成之后,锥凿边缘,以残破为古拙。程瑶田曰:‘自以为秦、汉铸凿之遗,而不知其所遵守者,乃土花侵蚀坏烂之剩馀。’”且不论吴氏的草篆之思,就临石鼓文而言,缶翁显然不欲同考古者那样描摹金石器物上的文字,他刻印亦是不愿描摹印章文字。师法“破烂”,也被视为“偏师取胜”,流派篆刻家丁敬就以“以残破为古拙”,刻完印“必置椟中,令童子尽日摇之”。虽然具体的处理手法不同,但三位先生刻陶印“偏师取胜”显然也继承了流派篆刻的传统。他们除了师法古玺印章的风蚀剥落之旧气,还以残缺、损坏的砖瓦陶器趣味为好。而对这样的创作,自文人流派篆刻产生开始就没停止。明代批评者不鲜,屠隆:“以汉篆刀笔自负,将字画残缺,刻损边旁,谓之古意。……而窃其伤损形似,可发大噱。”方以智:“故作烂碎漫灭,遂为秦、汉耶?”黄寓生:“以臆为古,与以拙为巧,浅为朴,残破其刀法,而色取于古人,此何异优孟衣冠,而寿陵馀子之步也。”

不好“偏师取胜”者的审美是怎样的呢?罗振玉先生推举摹古者王石经:“迄乎晚近,潍之王石经,粤之何伯瑜,又得秦汉古铜印的拨蜡法,能仿效古官、私玺,精雅渊穆,启前人(其实就是李零先生说的流派篆刻家)已失之途径,至是刻印之术三变,观止矣。”罗氏认为王石经得古人拨蜡法,能启前人已失之途径。吴大澂还专门委托陈介祺购买王石经的印章:“西泉先生刻印至佳,为近代所罕见。苦于远道无由寄石,敬求代购青田或寿山石印二方,请西泉先生赐镌‘愙鼎斋古金文’六字,或仿汉白文或仿钟鼎文,或作古吉金,乞酌之。一刻‘恒轩藏石’,即于销拓中代送润笔为感。石之大小不拘,倘得尊者边款数字尤幸。”“仿汉白文”、“仿钟鼎文”、“作古吉金”显然是吴大澂所好。陈介褀说:“今之好古者皆喜新好奇,喜新则反常,好奇则背正,而识见远于古矣。西泉作印,于篆文刀法必求之古。若无甚新奇者,而不知其无一近时人习也。” 在陈氏看来,王西泉没有流派家的习气,篆文、刀法必求之古人。

从罗振玉、吴大澂、陈介褀等学人对王石经的评论可以看出,他们审美与其学术本色有着极大的关系,不仅偏向于“知识主义”的,还倾向于“复古”(以秦汉古印为评价时人篆刻的标尺),显然不太欣赏篆刻家的“臆造”。在他们看来同样是“仿古”,王石经远胜流派家吴昌硕等。

三、风格创新的叙事

黄惇先生在论明代流派篆刻形成时说:“社会意识形态正在发生着深刻的变化。随着当时资本主义萌芽的出现,带有资产阶级民主主义色彩的思想正在产生。……文人们追求个性解放使得文艺界十分活跃。……文学艺术界建筑在个性自由、个性解放基础上的美学理论,也在印论中表现出来。”(《中国古代印论史》) 印学界论述明代篆刻艺术发展背景常类此论,这种引用社会思想史研究成果极大地推动了印学研究,但也面临着新的问题,过于笼统宏大的叙述方式,往往把篆刻家的实践视为某种史学观念的理所当然的附属。这样宏大的论述真的能够说明流派篆刻的鼻祖文彭就是为了创新吗?据研究者的个案考察,文彭不管是其家学,还是其诗、文、书、画,乃至与“复古派”的交游,都无法推出其主张“自由创新”的立场,所以,很难说流派篆刻的产生是“资本主义萌芽”、“个性解放”所致。

同上,现今印学界有将流派、风格视为同一类概念的倾向,一个流派就等同于一种风格,也就是说,在他们看来流派家的创作就是为了创造某一风格而展开实践的。韩天衡先生《中国篆刻流派创新史》一书,即将流派篆刻发展史视为“推陈出新”的创新史,建构五百年来篆刻流派发展史的框架。还有论者认为:“在篆刻创作方面广泛借鉴其它门类的艺术形式,对材料的选择使用、技法层面上的尝试创新、创作思路观念的延伸拓展……大胆创新,如齐白石先生所言‘胆敢独造’,那是否会催生新风格,新流派呢?”(姚伟荣《浅论陶瓷印研究与创作》)

风格叙事用于比较固定的古典印学,显然更加奏效,若完全能论述陈国斌、刘彦湖、曾翔三位先生,显然不会得出李零先生这样的观点。这三位作者的实践探索,也已经不再像秦汉印、传统流派篆刻家(作品成熟期)那样固定在一个一成不变的“风格”中,而他们更像做课题一样,当看到新出土资料,有了灵感,立即做出一批作品,改日得到一些新资料,又做出一批作品。但要注意的是,在如今的整个印坛,这三位作者并不是多数。多数的篆刻家其实还在延续着传统流派篆刻的风貌,而且常有佳作诞生,尽管传统的语境已经变革。

时下风气里的某种潜在意识中,一个流派即为一种风格,一种流派的出现就意味着风格创新,创新即意味着不同,也就是说“风格”被简单地描述成为“区别”,甚至“区隔”、“界限”。一个风格的产生即是一种价值,以及被我们要求背后应该存在的这种价值的文化或历史,也就意味着实践者具有了代表时代的意义。这即是当代印学界最为普遍的认识。

然而“风格”的叙事也只不过二三百多年的历史,被用以篆刻艺术研究也不过半个世纪,也就是说传统篆刻几百年发展到今天,本可能有的诸多面向的“叙事”,被“风格论”独揽了。陈国斌、刘彦湖、曾翔三位先生的实践如此迥异,是不是各有各的“风格”?他们分别是什么风格呢?那么,是不是因为他们使用了基本一致的新材料就可以称之“现代派”呢?显然这样的归类过于简单粗陋,可事实上这种意识却普遍存在。相反,自流派篆刻产生,实践者都不断强调“拟古”,他们常把“拟某某”刻在边款上。就今天的篆刻家的实践,拟、摹、仿不但没有消失,而且摹拟流派家以及古玺印章等创作方式还很常见。

篆刻家在长时间里所处的状态,及这些境况中卓有成效地训练、修养乃至其作品与其生活、读者的关系往往被忽略,“风格”却成为最好的“品质”。陈国斌先生早期在流派篆刻脉络里的实践是成功的,尤其是对浙派的追讨。在后来的深入中,通过对流派篆刻、古玺印章,尤其是滑石印的深入解读、观念性临摹等,对当代篆刻实践的推进产生了重要影响。当我们把陈先生的这一批陶印作品归为一种风格,好像它就具备了某些探索价值或某种风格的意义,可他们只是把“风格”简单视为一种不同于其他“样式”的“样式”,很短的时间之内,陈先生所刻的作品又变成了另一种模样,难道可以说前面的风格已经死亡?例如,就“篆”、“刻”两项,如今不管是职业篆刻家还是研究者鲜有跳脱流派的观念,所以,当我们看到陈国斌、刘彦湖、曾翔三位先生的作品时,他们的很多创作方式,包括对古代文字资料的使用,总会让你觉得浙派、皖派的观念依然在流传,古玺秦汉印也不过时,因为他们的作品都深藏着追拟古人的痕迹。

当代的篆刻艺术批评过于强调篆刻家的风格创造,却鲜有针对“拟古”这一文人篆刻艺术经久不衰的观念展开深讨,即便有,也只是借用时下比较流行的美术史常论的“复古”概念,认为“复古是为了创新”。在大多篆刻家的审美中“古意”很重要,但他们的目的往往被一些研究者视为“创新”,或者认为这是“复古”。可见,“我们这一代,生来就已达到了一种关于谈论艺术创造性的程度,并且将它与艺术家和创造者的概念连贯在一起,他们显然在我们心目中的状态就仿佛是分不开的模样。只需要将早期的情形加以考察,我们变得相信,以往的情形与当今大异其趣,这些概念是近代才关联在一起的。” (Wladyslaw Tatarkiewicz《西方六大美学观念史》)

我们再回到本文开始的讨论,即篆刻艺术较诗、书、画于当代的情状相对“保守”了不少,今天的篆刻家,比如陈国斌、刘彦湖、曾翔为代表的三位作者展开的陶瓷印章的实践探索,显然不满足当代篆刻艺术过于“因袭前代”“样式”的现状。

可是,我们会发现,篆刻艺术有着一些极为“顽固”的特性:对于篆刻的实践而言,“篆”(从文字使用的大概念上来说,可包括隶、楷、行草等其他汉字书体)与“刻”(包括运用古代刻画文字的方法)两项都难与现当代其他艺术相互通。这是其一,也是根本。其二,自文人参与印学以来,使用和欣赏篆刻艺术者多集中在文人书画圈,不管是鉴藏还是史学研究,都形成了不同的审美取向。另外,从印章转变成文人赏玩的篆刻艺术,其中刀笔观念与域外印章滚押很不同,而且这种转化也只存在于能够识读汉字的文化里,域外却鲜有这种观念。等等这些特性,从某种程度说明,篆刻艺术的传承及发展的空间呈现出一定的封闭性。

至少在篆刻界的潜在认识里,陈国斌、刘彦湖、曾翔三位先生已然被视为“前卫”的代表,而这样的分类方式,源于一个视为“传统”的“样式”—浙派、皖派、海派、黟山派、齐派等等—吊诡的是,这些传统的流派篆刻家,被吴大澂、陈介褀等旧式的器物学家及李零等新式“史学”家视为“偏师取胜”者。那么,三位作者的陶瓷印章的创作给我们的启示是什么呢?首先,从当代篆刻艺术的实践而言,我们应该从一个一成不变的概念中跳脱,材质在篆刻艺术的发展历程中很重要,扮演着“变革者”的角色,但其与当代艺术材料观念根本不同。第二,从当代篆刻艺术的批评而论,“风格”是当代篆刻艺术最主要的叙事方式,虽然它只有短短二三百年的历史传统,但于古典印学研究时,显然要比当代篆刻批评要奏效的多。当今印学界的普遍认识里,“风格”成为一种简单地样式样貌区分,进而养成了为区别而区别,几成习气,大家都争先恐后地进行创新,最后却发现没有谁最新。所以,我们似乎可以认定,篆刻艺术中的审美是由不同的篆刻家的个人体验及历史惯性组成的一个复杂多维的共同体,而非单个面向就能厘清流派篆刻的脉络、预判当代篆刻的走向。

陈国斌 废画三千

陈国斌 金石寿

陈国斌 废画三千

陈国斌 列子御风

刘彦湖 安敞庐

刘彦湖 三百六十旁门皆有正果

曾翔 行实止玺

曾翔 怀仁者寿

刘彦湖 右军大醉舞蒸毫