明清黄釉瓷器浅说

□ 程晓中

2016年南京博物院从天津征集到一件明万历官窑黄釉宫碗(图1)。口径17.5厘米,侈口、弧腹、浅圈足,通体施正黄釉。造型端庄、釉色纯正、为典型的御窑宫碗。底书“大明万历年制”青花六字双圈款(图2)。

黄釉瓷器在明代是皇家的专用品。每年皇帝祭祀地坛要用本朝制作的黄釉瓷器。明朝宣德年间出现一种口沿外撇,腹部宽深,外观端重而又实用的碗,因多为皇宫所用,故称作“宫碗”。这种优美的形制几乎贯穿整个大明朝,无论造型还是釉色都异常精美。著名古陶瓷鉴定家、北京故宫博物院研究员耿宝昌在其专著《明清瓷器鉴定》第六章第三节中对明万历黄釉瓷器有专门的论述:“黄釉—其釉色浓深,釉面肥厚……所见碗类……有刻划纹饰的,亦有光素器。”在南京博物院众多官窑瓷器中,明代的宫碗特别是黄釉宫碗实属罕见。因此本人不避浅漏草拟此文,以抛砖引玉。

黄者皇也

《诗经》曰:“陟彼北山,言采其杞;偕偕士子,朝夕从事;王事靡盬,忧我父母。普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣;大夫不均,我从事独贤。”上古时代,人民已经建立方位与颜色的对应关系之说。《易经》中称“天玄而地黄”。按我国传统的“五行”思想来解释,“五行”中的“金、木、水、火”分别代表“西、东、北、南”四方,“土”居中央,统率四方,而土色为黄。历代帝王崇尚土德,故黄色成为帝王之色,皇帝是中央集权的象征,把黄色用之于皇帝的衣食住行中,则象征皇帝贵在有土,有土则有天下的至高无上的权威。黄釉瓷器以其尊贵典雅气质彰显着特殊的艺术魅力和丰实的文化内涵,令人心生敬慕。

图1 明“大明万历年制”黄釉宫碗

图2 “大明万历年制”青花楷书款

中华民族历史悠久,传统审美世代相传。颜色是生活中不可或缺的重要元素,它能激起人们的情感反映,在中国古代,黄色作为中华民族的一个文化心理符号具有极为特殊的象征意义。《通典》注云:“黄者,中和美色,黄承天德,最盛淳美,故以尊色为溢也。”黄色既是龙的传人的皮肤颜色,也是民族发源地的土地之色。自盘古开天地、三皇五帝至今,黄色的象征意义一直深深地植根于中华传统文化之中。《汉书》也说:“黄色,中之色,君之服也。”从唐朝开始,明黄即是皇帝专用颜色,黄袍被当作封建帝王的御用服饰,黄者,君之服也,黄色也是皇权的象征,唐高祖李渊以黄袍为常服,王楙《野客丛书·禁用黄》:“唐高祖武德初,用隋制,天子常服黄袍,遂禁士庶不得服,而服黄有禁自此始。”同时这种法统观念就渗透到了瓷器的生产和使用中去,唐代安徽淮南寿州窑(图3),河南密县西关窑已烧造出比较纯正的黄釉瓷器。后周时期,北汉与契丹南侵,赵匡胤率兵北征。960年,到陈桥驿时,众军士以黄袍加其身,拥立为帝,旋回兵汴京,正式登基,从而使黄袍正式成为皇权的象征。宋仁宗时还规定:一般人士衣着不许以黄袍为底或配制花样。自此,不仅黄袍为皇帝所独有,连黄色亦为皇帝专用。到明代初年,黄釉瓷脱颖而出,成为皇家御用瓷器。黄釉瓷在古陶瓷艺术中占有很重要的位置。

源流

黄釉瓷最早出现于唐代安徽淮南寿州窑,河南密县西关窑、郏县窑、陕西铜官窑、山西浑源窑、河北曲阳窑、湖南长沙窑也都有烧造,其中以寿州窑黄釉瓷最为著名。唐黄釉分为两类,低温以三彩为主,高温以寿州窑黄釉为代表。辽代尚可见黄釉,而宋金元时期少见。

正黄釉器出现于明永乐年间,以铁为着色剂,用氧化焰低温烧成,呈色淡,釉面薄。宣德黄釉釉面肥厚,釉色娇嫩。永宣时期的黄釉器以盘类居多,内外均施黄釉,外底施白釉。此时制作工艺较之前朝有所改进,不再直接施釉于涩胎上,而是先挂一层甜白釉,烧成后再覆盖黄釉,釉面往往显得浅薄,色泽淡雅,橘皮纹现象较为明显。除盘类外,景德镇珠山还见有宣德黄釉梨形小壶出土。

成化黄釉盘碗较之永宣又有了显著进步,造型规整,釉面匀净肥润,色泽有深浅之分,为其后弘治黄釉的登峰造极奠定了坚实基础。

弘治黄釉瓷被后人誉为明清之冠,除了釉色超凡绝伦的原因外,还在于此时突破了品种上的局限,开始出现诸如牺耳尊(图4)、绳耳尊、飘带耳尊等体量较大的琢器。由于名气太大,尽管此前各朝已然采用浇釉法施釉,但每每提及“浇黄”之名,人们首先想到的总会是弘治黄釉。因呈色淡雅,给人以恬淡娇嫩之美,人们给它起了一个极富诗意的名字—“娇黄”。弘治黄釉瓷以素取胜,不事雕琢,唯多用金彩,施之于清澈如水、莹润若酥的釉面上,尤显富丽堂皇。

正所谓盛极而衰,正德黄釉虽承继了前朝遗韵,却怎么也烧不出弘治时期的味道和感觉,其黄色较之弘治器略深,有干老之嫌。嘉靖黄釉釉色更深,娇嫩之感已逊许多,鲜有质量上乘的佳作。隆万两朝黄釉器釉色浓郁,釉层较厚,釉面不平,工艺水平明显难逮成弘时期。明末二十多年间,社会动荡,战乱频仍,御器厂辍烧停工,黄釉瓷器再无只片存世。

清朝定鼎北京后,迅速恢复御窑厂,重启窑火,顺治时已有黄釉器生产,釉色偏深,与晚明时期相仿。康雍乾三代,黄釉瓷器海量烧制,釉面光亮,淡雅匀净,工艺水平十分精湛,堪与弘治黄釉相媲美。嘉庆以降,黄釉器质量渐趋低劣,但较同时期其他色釉品种仍高出一筹。清代道光以后黄釉瓷器生产日渐衰落。黄釉瓷器已成“明日黄花”一蹶不振。

铁黄与锑黄

黄釉瓷器在古陶瓷工艺学中属于颜色釉瓷器。颜色釉又称“单色釉”,是在釉料中加入不同的金属氧化物为着色剂,在一定温度与气温中烧成,会呈现不同色泽。由于瓷釉内含不同化学成分,瓷器烧成后就呈现出不同的单一色泽,如青釉、红釉、黄釉、黑釉、绿釉、蓝釉和白釉等。古代瓷器中能呈现不同颜色的金属氧化物成为着色剂或呈色剂,常见有氧化铁、氧化铜、氧化钴、氧化锰和氧化锑等。据国内古陶瓷科学研究最权威机构—上海硅酸盐研究所化验分析中国古代黄釉瓷器的呈色剂有氧化铁和氧化锑之分。清代著名督窑官唐英在雍正十三年对景德镇御窑厂制瓷品种作了集大成的总结,其中各类黄釉有“仿浇黄器皿”和“西洋黄色器皿”。用现代化学分析的方法“仿浇黄器皿”是氧化铁呈色和“西洋黄色器皿”则属锑黄釉。科学分析和文献记载十分吻合。

1.铁黄釉

图3 唐 寿州窑黄釉瓷枕

以适量的铁为着色剂,在氧化气氛中烧制后呈现黄色。铁黄釉分为分高温釉和低温釉两种。唐代寿州窑黄釉是高温黄釉,明清两代景德镇官窑生产的则是低温黄釉。

黄釉在古瓷上的工艺配方是用含铁的化合物,主要成分是含水量有7个结晶水分子的硫酸亚铁,俗称绿矾。纯粹的硫酸亚铁含有氧化亚铁(FeO),呈青绿色或鲜绿。色的结晶矿物,晒干、烘干至黄色。在配制颜色釉时,除了着色颜料外,还须使用一些帮助发色的辅助原料,如乳浊剂、氧化剂、还原剂、结晶促进剂等,才能产生出特殊的艺术效果。这些添加剂配在釉料中,在窑炉中以1200~1300℃高温,在强还原气氛中烧出高温黄釉,在600~900℃低温区烧出低温黄釉。从以上可以看出,古代工匠是在长期反复的实践摸索中,才烧造出为皇家所垄断的纯正黄色釉瓷。

上海硅酸盐研究所研究员张福康、张志刚在上世纪80年代就对上海博物馆提供的明代黄釉瓷器标本就行了系统科学研究。结论如下:

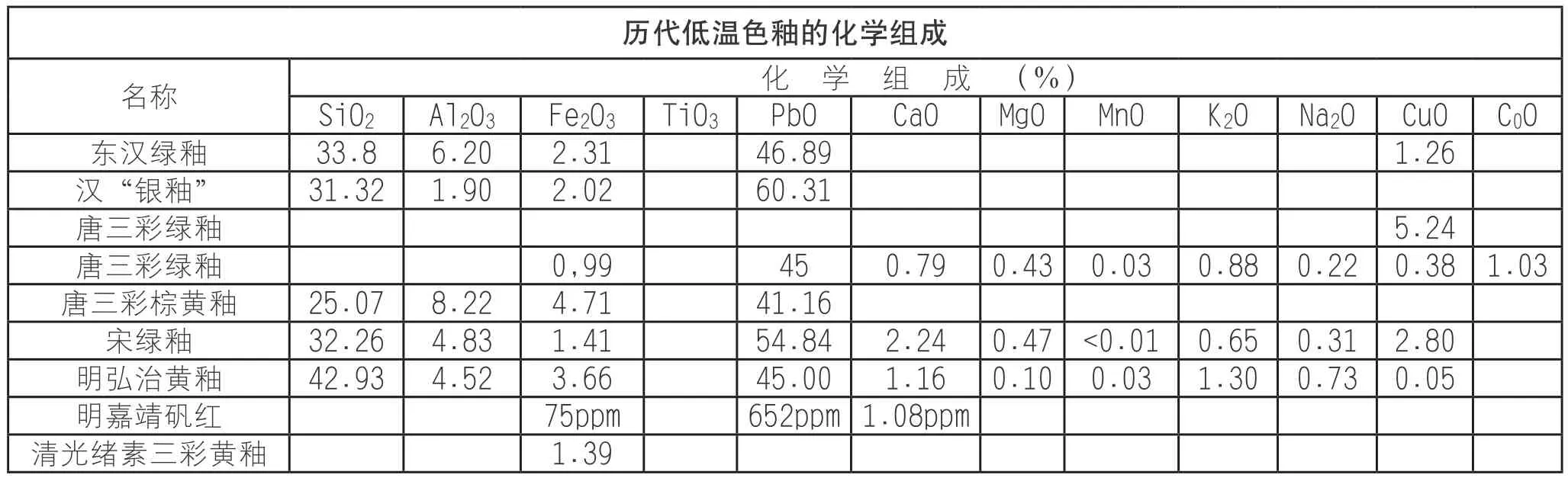

黄釉用于研究的传统低温黄釉样品共有五个,即明成化黄釉、明弘治黄釉、清康熙黄釉、清光绪素三彩上的黄釉以及唐三彩上的棕黄釉。就色调而言,弘治黄釉与光绪素三彩黄釉比较接近,都呈正黄色,康熙黄釉比较深,呈姜黄色,唐三彩的棕黄色色调最深,成化黄釉最浅,呈淡黄色。

化学分析的结果表明,这五种色釉都属于铁黄,其中唐三彩棕黄釉、明弘治黄釉和光绪三彩黄釉的Fe2O3(氧化铁)含量分别为4.71、3.66和1.39,根据现代景德镇的生产方法,Fe2O3是以赭石的形式引入的。我们认为,古代的铁黄可能也是用赭石来制造的。此外,在明、清时代,也有采用矾红料作为Fe2O3的来源。

用Sb2O3(氧化锑)作着色剂的锑黄,曾在康熙以后的黄色釉上彩中使用过,但在所研究的四个黄釉中,却没有发现锑黄,光谱分析的结果表明,成化黄釉中含有锑,但Sb2O3的含量极低,只有0.0012%,不足以呈色。我们认为它不是故意引进去的。

在目视显微镜下可以看到,这五种黄釉中,只有弘治黄釉有底釉,底釉无色而色釉施在底釉上。其它四种样品都无底釉,色釉直接施在胎上。

图4 明弘治 娇黄釉牺耳罐

2.锑黄釉

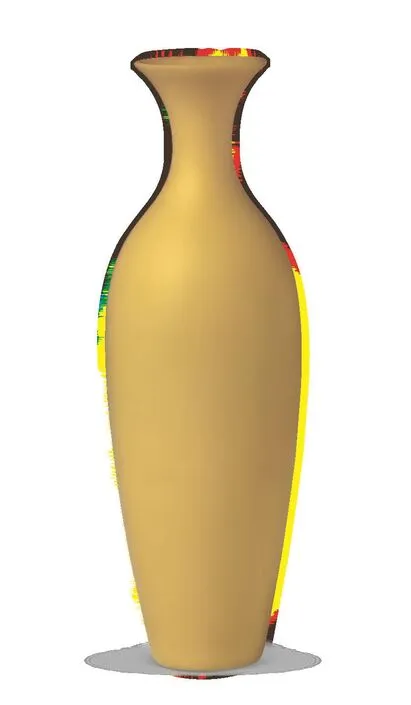

以锑为着色剂,同样在低温氧化气氛中烧成。锑黄是康熙年间从西洋引进的釉料,在康熙珐琅彩瓷器上多有使用,甚至被大面积用作地色。雍正时期,御窑厂成功运用其创烧出新的黄釉品种。由于呈色浅淡幽雅,具有粉质感,所以这种黄釉被称为淡黄釉,又因相似之故,亦名柠檬黄釉。唐英在《陶成纪事碑记》中提到的“西洋黄色器皿”即指这一品种。锑黄釉的釉层为乳浊状,透明度较差,具有与铁黄釉截然不同的风格特点。锑黄以雍正朝制品为最佳(图5),且由于釉料珍稀,烧制技术难度较大,故烧成数量极其有限,可谓件件珠玑。嘉庆以后,锑黄釉瓷器几乎不再生产。

与红釉、蓝釉、青釉瓷器相比,黄釉瓷器的色泽区分并不十分显著。好事的文人墨客仍充分发挥想象力,给黄釉总结出林林总总的雅称。许之衡在《饮流斋说瓷》中列举黄色有鹅黄、蛋黄、密蜡黄、鸡油黄、鱼子黄、牙色淡黄、金酱、芝麻酱、茶叶水、鼻烟、菜尾、鳝鱼皮、黄褐色、老僧衣之别,划分极细,当然这其中包含了未在本文谈论范围内的结晶釉瓷器。许氏并对这些黄色作了简易明了的说明:“黄亦宣德时所尚之色,其时色深,有同密蜡,故有宣黄之称。至嘉靖始夹青花,色同鱼子。深者又别之为鸡油黄矣。康熙以后,专尚淡黄,统称蛋黄也。其稍深者谓之熟蛋黄,稍浅者谓之生蛋黄……”需要说明的是,颜色的深浅程度无法量化共识,所以不同的人面对同样的黄釉瓷器会生发不同的感官刺激,难免见仁见智。

方丘黄色

明清两代景德镇生产的黄釉瓷器便是皇室的专属品,始终被宫廷垄断,严禁民间使用。《明英宗实录》记载,正统十一年(1446年)下令:“禁江西饶州府私造黄、紫、红、绿、青、蓝、白地青花瓷器……首犯凌迟处死,籍其家资,丁男充军边卫,知而不以告者,连座。”其中放在第一位的就是黄釉瓷。法典既明确又严厉。说明自明初以来,色地釉瓷就已经被皇家以法典的形式确定为御用瓷,尤其是黄釉瓷,成为各朝例制。

中国古代历来有敬天祭祖的传统,到了明清时期,这一传统就更加规范和制度化。明初,开国皇帝朱元璋曾发布诏令以官窑瓷器取代传统的青铜礼器,用于各种宫廷礼仪和祭祀活动中。此后,随着各种彩色瓷的不断出现,宫廷对祭祀活动使用的不同颜色的瓷器规定得越来越严格。《大明会典》“器用”一章叙及祭祀用器时曾提到“洪武元年,多以金造……二年祭器皆用瓷……嘉靖九年,朝廷规定四郊各陵瓷,圜丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色。”因为皇家祭祀场合的庄重严肃,所以要求器皿的颜色一定要明亮、鲜艳、纯正、稳定,以彰显对祖先和神灵的尊重和崇敬。只有明代官窑颜色瓷器才完全具备上述条件。古代有“天圆地方”之说,圜丘、方丘是指天坛、地坛。这就是以青(祭蓝釉)、黄(黄釉)、红(祭红釉)、白(甜白釉)四色主祭天、地、日、月。

历代低温色釉的化学组成名称 化 学 组 成 (%)SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO3 PbO CaO MgO MnO K2O Na2O CuO C0O东汉绿釉 33.8 6.20 2.31 46.89 1.26汉“银釉” 31.32 1.90 2.02 60.31唐三彩绿釉5.24唐三彩绿釉 0,99 45 0.79 0.43 0.03 0.88 0.22 0.38 1.03唐三彩棕黄釉 25.07 8.22 4.71 41.16宋绿釉 32.26 4.83 1.41 54.84 2.24 0.47 <0.01 0.65 0.31 2.80明弘治黄釉 42.93 4.52 3.66 45.00 1.16 0.10 0.03 1.30 0.73 0.05明嘉靖矾红 75ppm 652ppm 1.08ppm清光绪素三彩黄釉 1.39

清代沿用明制。清世祖顺治十年谕:“国家典祀,首重祭祀,每斋戒日期必捡束身心,竭诚至敬,不梢放逸。”可见,当时,皇家视祭祀为国家大事。《清史稿》记载清“初沿明旧,坛庙祭品遵古制,淮器用瓷……凡陶必辨色”,表明清初祭祀沿袭明旧制,唯有器物改用瓷器,并按照颜色来区别。黄釉瓷作为清宫祭礼的器物,相关规定于乾隆十三年的《皇朝礼器图式》中也有记载“天坛正位登、黑、豆、尊、爵、盏、和祈谷坛配位篡、豆,用青色瓷地坛正位登、篡、豆、尊、爵、盏,社樱坛正位尊用黄色瓷朝日坛爵、盏、登、篡、豆、尊,用红色瓷夕月坛正位爵、盏、登、篡、豆、尊,用月白色瓷先农坛盏,天神坛爵、豆、尊太岁坛正位盏、登、篡,用白色瓷太庙正殿登用黄色瓷……”

黄器

清乾隆七年(1742年),为节省开支,皇帝曾有旨,御窑厂烧造之脚货不必送京,即在本处变价处理。但唐英认为不妥,于乾隆八年上奏《请定次色瓷器变价之别,以杜民窑冒滥折》:“唯是国家分别等威,服务采章,俱有定制……至于黄器及五爪龙等件,尤为无可假借之器,似未便以次色定价,致本处窑户伪造僭越,以紊定制……”而乾隆皇帝的谕旨则为:“黄器如所请行。五爪龙者,外边常有,仍照原议价。”这里所称的“黄器”就是黄釉瓷器。可见,皇帝对黄釉器的重视程度超过了对五爪龙纹的重视。

清代前期官窑黄釉瓷器不仅产量巨大,用途也更广泛。有用作宫廷祭祀礼器、宗教用品和宫廷陈设用具的。更多的是用作皇帝、后妃及其他人等日常生活的膳食用具。

清代对妃嫔的册封制度,有着极为严格的等级规定,不同的等级与名称,享受不同的待遇。清代规定,里外黄釉龙纹为皇帝所用。皇帝、皇太后、皇后用里外黄釉器;皇贵妃用外黄内白器;贵妃用黄地绿龙器;嫔妃用蓝地黄龙器;贵人用绿地紫龙器;常在用绿地红龙器;答应用各杂色瓷器,皇子、福晋用各色瓷器。皇子侧福晋用各色瓷器不分等级,后宫人都可以用。在数量上,等级越高数量配额越多。皇太后、皇后各拥有1000多件。皇贵妃占有百余件,妃、嫔、贵人不足百件,常在就更少了,30余件。

清《国朝官史》卷十七记载:“皇太后、皇后用里外黄釉器;皇贵妃用黄釉白里器;贵妃用黄地绿龙器;嫔妃用蓝地黄龙器;贵人用绿地紫龙器;常在用绿地红龙器。”

《钦定宫中现行则例》卷三记载:

皇太后:黄磁盘(图6)二百五十件、各色磁盘一百件,黄磁碟四十五件、各色磁碟五十件,黄磁碗一百件、各色磁碗五十件,黄磁钟三百件、各色磁钟七十件,各色磁杯一百件,各色磁渣斗六件。

皇后:黄磁盘二百二十件、各色磁盘八十件,黄磁碟四十件、各色磁碟五十件,黄磁碗一百件、各色磁碗五十件,黄磁钟三百件、各色磁钟七十件,各色磁杯一百件,各色磁渣斗四件。

皇贵妃:白里黄磁盘四件、各色磁盘四十件,白里黄磁碟四件、各色磁碟十五件,白里黄磁碗四件、各色磁碗五十件,白里黄磁钟二件、各色磁钟二十件,各色磁小缸二口。

贵妃以下均不得使用黄釉瓷器。

综上所述,黄釉瓷是一种以适量的铁为呈色剂,以铅为助溶剂,在氧化焰中烧成的低温釉瓷。黄釉瓷器创烧于唐代。但明代以前的低温黄釉的色调不是真正的黄色,多数为黄褐色或深黄色。正黄釉出现于明宣德官窑。弘治娇黄代表黄釉的高峰。弘治正德时期的黄釉才是真正的黄色,色调均匀一致,釉面平整,光泽度好,达到历史最高水平。由于其色调较淡,而显得娇艳,又称为“浇黄”。总之,传世至今,明代的黄釉瓷不但光泽度好,透明度也很高,成为低温釉瓷中一道亮丽的风景。

图6 清康熙 黄瓷盘

图5 清雍正 柠檬黄釉瓶

明清时期黄釉始终是皇室的专用品,民间不得烧造于使用。根据《大明会典》记载明代黄釉瓷器是皇帝祭祀地坛之器。清代这种内外均施黄釉的盘、碟、碗、盅等日用瓷器在宫中又被称为“黄器”或“殿器”,这些黄釉日用瓷器的使用亦有严格的等级制度,“贵贱有级,服位有等”任何人不得僭越。

随着清代帝制的结束,黄釉瓷不再为宫禁中仅有。但黄釉瓷器因其在皇权传统中烙下的印记却仍使其成为最为尊贵、奢华的代表。黄釉瓷器以其靓丽的色彩、特殊的象征意义而具有独特的艺术价值,成为博物馆中的珍藏与收藏家的宠儿。