“中国逻辑”的建构问题

邱建硕

辅仁大学哲学系

052331@mail.fju.edu.tw

052331@mail.fju.edu.tw

1 从西方逻辑对中国古代文献的诠释看“中国逻辑”1对于“中国逻辑”一词实有不同的理解,姑且以汪奠基先生在《中国逻辑思想史》([8])中的看法为例,藉以对比出个人在此提出的“以‘西方逻辑’和‘中国古代文献’二者为‘中国逻辑’一词的具体内涵”的用意。汪奠基先生认为:“从普通逻辑史的范围看,中国逻辑史同样是以研究逻辑的规律和形式法则等理论发展为对象的。因为逻辑的规律和规则都是普遍性的和全人类性的东西。人们思维过程赖以实现的各种形式,……也都是共同的形式,因此它们当然应作为中国逻辑史的主要内容之一。在古代逻辑思想论著中,尽管这些规律、规则和形式法则的东西没有被当时学者们……具体地分析出来;但是在名、墨和荀、韩诸子的论著里,却同样的揭示出思维法则的重要性;认“形名之学”为别同异、明是非的法则的科学。”([8],第19-20页)汪先生这段话包含了以下几个观点:1、逻辑学研究的规律和规则是对全人类而言具普遍性的,即不因个人、地域和文化等的差异而有所不同;2、中国古代逻辑思想研究的是以思想的共同形式为对象,即使当时的学者们并未具体地分析出这些逻辑规律;3、名、墨、荀、韩等诸子的论著皆包含有与中国逻辑思想相关的论著。但即使中国古代论著研究了“思维过程赖以实现的共同形式”,但终究没有具体地分析出逻辑的规律。除非主张“凡是人们思维过程赖以实现的各种形式皆是逻辑形式”,否则即使中国古代论著进行了这样的研究,甚至有了某些关于思想的共同形式的成果,也不能被视为一种逻辑成果,甚至也不能视为是一种逻辑研究。除非中国古代思想家们的研究是以获得逻辑形式为目标的研究。换句话说,将“形名之家”的文本视为是一种逻辑论著并不具有确定性。个人以为它们之所以被称之为逻辑论著,乃是因为一方面它们有着“思想形式”的研究,另一方面这些思想形式被理解为一种逻辑形式。因此,它们才成为逻辑论著。而这些思想形式之所以能被视为逻辑形式,这就有赖于西方逻辑对于逻辑形式的把握了。当然,并非所有的研究者皆认为中国思想并没有发现逻辑形式,例如陈孟麟先生就主张:“《墨辩》天才地发现了人们思维所采取的逻辑形式,首创地制定了名(概念)、辞(判断)、说(推论)三种思维形式的概念,第一次揭示了逻辑范畴—故、理、类。”([2],第147页)换句话说,陈先生以为在《墨辩》中可以找到与亚里士多德逻辑学相当的逻辑成果,并且有与亚氏逻辑相异的元素。崔清田先生以为这样的方法可以是一种比附或比较,差别在于比附只是同于他者,而比较是两个主体之间的关系。([3])但无论如何,这些研究都是推进了墨家逻辑研究重要元素。

“中国逻辑”是西方逻辑引进后才产生的一门研究,这门学问除了将西方逻辑介绍进中国之外,也将中国先秦的名家与墨家的文本当成最早的逻辑研究的对象,这样的研究就成了以“中国逻辑”为名的研究。可以说,这样的研究不仅是对名家与墨家的文本研究,甚至是将一个文本放入到所谓的逻辑范畴内,并以此范畴的概念来理解文本的一个研究。这一方面将中国古代文献中某种原本含混不可解的部分予以澄清,另一方面也将西方逻辑思想具体地在对这些文本的解读中表现出来,这样得到的“中国逻辑”其实是包含着中国古代文献中的思想和西方逻辑思想的一门学问。也就是说,中西思想的紧密相连是“中国逻辑”研究的一个重要特征,但这种紧密相连也使得它们之间的关系显得复杂。西方逻辑对这些文献的解读当然使得这些文献呈显出一定的逻辑面貌,但这样的逻辑面貌究竟只是这些文献所涉及的文字本身的一种可能解读,或者是与这些文字被写下时所承载的思想相吻合的解读。在作为文字的一种可能解读的意义下,它是这个文本的诠释,如果诠释有着说出对文字可能理解的意义。2若将文字视之为具有语法、语意和语用三个面向的符号。当仅就其语法层面而言,文字是不具有任何意义的,但文字的语法层面虽不具有意义,但假如语法是优先于语意的,那么文字的语法层面就是文字具有意义的必要条件。若文字的诠释就是给予文字意义,那么就可以将之视为是在给予原本不具有文字意义的文字一个意义。但文本已是具有意义的文字,而将文字所具有的意义说出来,并不是给予文字意义,因此并非对于文字的诠释。但若从语法和语意的关系来看,说出文字的既有之意义其实是说出文字究竟曾经得到什么样的诠释。按这样的结构来思考文本诠释的问题,就是在思考当文本文字具有的某个语法时,它可能具有什么样的语意;也可以进一步地思考在同一个语法下,两个不同语意之间的关系等相关问题。由于这些文献透过西方逻辑思想解读出的逻辑面貌与文字原意之间的关系并不由诠释所保证,因此仅仅能说,在这些文字的所有诠释中,或许有一种是这些文字的原意,即能够给予这些文字的某个逻辑诠释不等于中国古代思想已有相对应的逻辑思想。当要求解读出来的逻辑面貌就是中国古代原先就有的逻辑思想时,那么这就超出诠释的范围了,它还涉及如何确立某种诠释与排除其他诠释的问题。在这样的理解下,无论是诠释或者确立某种诠释,都是以西方逻辑思想对于这些文献所进行的诠释为起点。若这样的诠释是“以西释中”,它就不在一种比附或者对文本原意扭曲的意义下使用,而只是一种文本的解读或诠释方式。而“中国逻辑”基本上就是一门“以西释中”的学问,或者一门以西方逻辑思想诠释中国古代文献的学问。

但“中国逻辑”不仅仅只有这样的诠释意义而已,还得要进一步地考虑如此得来的诠释是否与文献原本的思想是否相符合。这就有了正确理解与误解的区分。如前所述,在仅仅是诠释的意义下,“中国逻辑”研究就是指以西方逻辑思想来解读中国古代文献,不必涉及正解或曲解的问题。当考虑到诠释与文献原貌是否吻合的问题时,就得考虑吻合的标准为何。吻合的标准有许多可能,例如,在文献原貌思想已知的情形下,这个解读是否与原貌思想相同是一个标准,或者这个解读是否说出了原貌思想可言但未言也能是一个标准。但若文献原貌思想有部分不清楚时,那么对这个不清楚部分的解读是否与其他部分相一致,或者是文献原貌思想原本就未被清晰理解时,那么这个解读与此文献之作者的其他作品的思想是否一致,甚或与同一时代的思想之一致都可以成为判定所进行的解读是否符合思想原貌的标准。但这些标准似乎都表明了,可以有一个独立于逻辑诠释之外的、关于文本原貌的把握,并可将之与文本的逻辑诠释相比较。但这是有其自身困难的,因为就这些文本获得逻辑诠释的原由来看,虽不能肯定其自身不具有逻辑,但是仅仅自身并不足以产生逻辑的解读,或许因西方逻辑引进所产生的逻辑诠释仅是一种历史巧合,但若未能提出另一种能够说明这些文本具有逻辑意义的方法之前,它就具有暂时的必要性,而在“中国逻辑”研究的范围内寻求文本原貌,就难以在无视于这些逻辑诠释的情形下进行。

按前所述,我们肯定了“以西释中”是西方逻辑以中国古代文献为研究对象的“中国逻辑”的重要特征,中国古代文献也在这样的诠释中得到它们的逻辑内涵3逻辑诠释其实只是对于文本中与逻辑相关的部分进行诠释,也就是将这些部分首先当成是缺乏意义的,然后再赋予意义。至于其他与逻辑无关的部分,它们的意义就不在逻辑诠释的考虑范围之内。对于什么是与逻辑相关的部分也存在着不同的见解。按[1]中所提出的,形式和内容的区分是说明什么是与逻辑相关而什么与逻辑无关的一个方式。形式是与逻辑相关的,而内容是与逻辑无关的。依其所言,在三段论证逻辑中,与形式相关的是“所有”、“有些”、“不”以及“是”等语词,其余则与内容相关。在语句逻辑中,与形式相关的指的是像“非”、“和”、“或”……等语句连接词,而其余的是与内容相关的。在逻辑诠释中,无论是语法或语意都是在逻辑的范畴下进行考虑,因此,语法层面就成了逻辑语法层面,语意层面就成逻辑语意层面。以公孙龙的《白马论》为例,公孙龙提出:“马者所以命形也,白者所以命色也。命色者非命形也。故曰白马非马。”牟宗三先生对这段话中“白马非马”的主要理解为“‘白马’色名与形名合,而‘马’则只是形名。故白马异于马、不等于马也。”([6],第102-103页)又说“故‘白马非马’这一语句本身并无逻辑的意义与价值,因为要是‘异’,天下无两物相同也。……它的逻辑上之作用是在借之可以引我们去分别概念的不同,辨明‘是’字与‘非’字各有不同的意义。”([6],第124页)但对冯耀明先生而言,虽然“白马非马”的“非”字也被理解为“异”,但除此之外,上述的这一段话还表明了一个论证,而这个论证是否有效或如何才是有效的,这是他所关心的问题,他又进而将之符号化。而符号化的过程表明这段话已从一种具有逻辑系统意义的方式被理解。“白马非马”被符号化为“~(c=a1)”(其中c代表“白马”,a1代表“马”)([4],第42-43页)。虽然是对同一段话的理解,但对牟宗三先生而言,这段话的逻辑内涵是从概念辨析引申出来,如果,仅将“非”和“是”字当成是单义的,而未进一步地考虑它的各种意义,那么公孙龙的话语并无逻辑意义或内涵。但依冯耀明先生的做法,《白马论》是被逻辑解读的,其解读的结果是具有逻辑内涵的。但这样的逻辑内涵仅仅是冯耀明先生使用了一阶谓词逻辑的语言来分析《白马论》的逻辑结构所得到的理性重构,至于是否为公孙龙的原意就不是他的解析所意图回答的问题了。,而成为“中国逻辑”的文本。因此,任何一种西方逻辑对中国古代文献进行“以西释中”的逻辑诠释时,皆可视为是对丰富“中国逻辑”内涵的贡献。

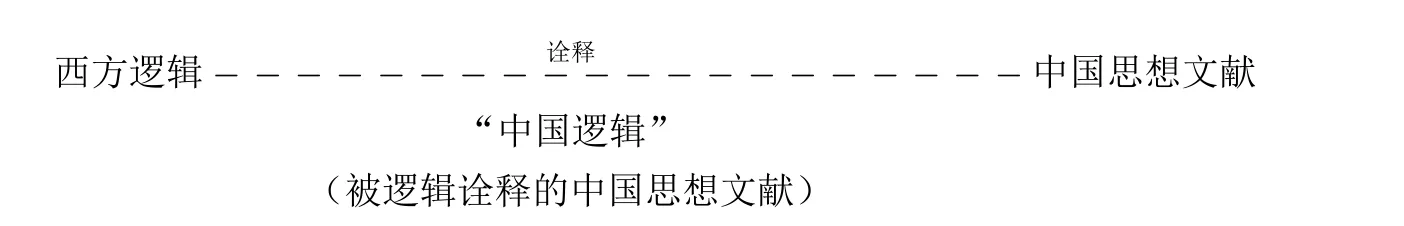

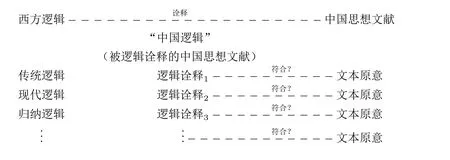

“中国逻辑”研究的另一个重要关注是文本原意。在“中国逻辑”的研究脉络下,文本原意的问题已不单单是对文本的理解而已,而是得藉由文本诠释才能得到回答的问题。因此,文本原意的问题并不只是单单地符合情形,而是一种在已获得逻辑诠释的文本中找出文本原意并以之与逻辑诠释相比对的问题,这就涉及到从这样的文本排除因诠释而得的意义的问题。当然,若文本原意与逻辑诠释相符,即可肯定中国古代思想中是有与西方逻辑相同的逻辑;如果不符合,虽不能断言中国古代没有逻辑,但至少被研究的文献中没有与西方逻辑相同的逻辑。这些文献即使包含着逻辑思想,也是与西方逻辑不同的逻辑。如果中国有不同于西方逻辑的逻辑,那么这个逻辑又是什么呢?这些问题根本上与西方逻辑和“中国逻辑”的同异关系或进一步它们的同殊关系相关,这会是接下来谈论的问题。在进行下一阶段讨论之前,先以下面几个图标说明“中国逻辑”研究与西方逻辑和中国思想文献的关系。

图1:“中国逻辑”是西方逻辑对中国思想文献的诠释结果

图2:“中国逻辑”可以是任一种特殊的西方逻辑对中国思想文献的诠释结果

图3:“中国逻辑”与中国思想文献的符合

图4:“中国逻辑”脉络下与文本原意的符合问题

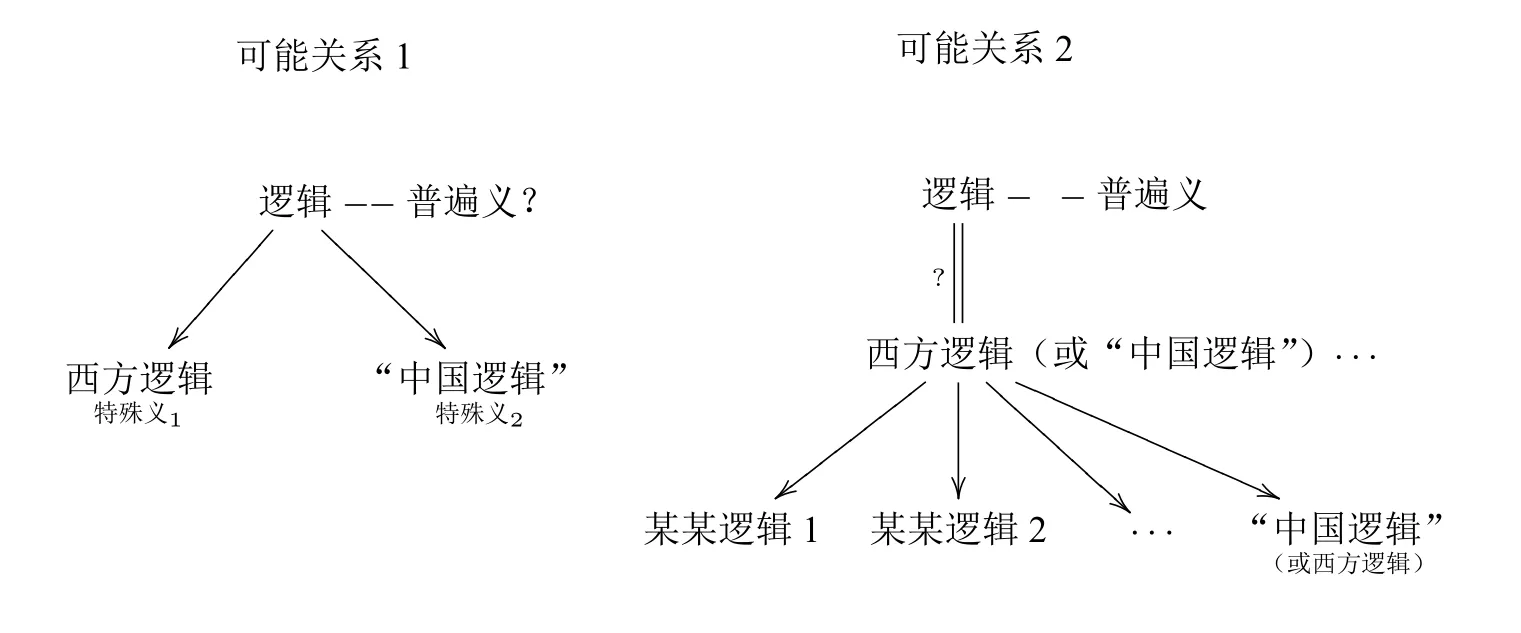

2 从逻辑的“普遍义”和“特殊义”看“中国逻辑”4在中国逻辑的研究中,许多学者都采取“普遍义”和“特殊义”的区分试图说明中国逻辑在逻辑上的位置。例如,孙中原先生采取“世界上的任何事物,都是特殊与普遍的统一”的观点来说明“中国逻辑”、“西方逻辑”和逻辑之间的关系,他以为无论是中国逻辑或西方逻辑要称之为逻辑都要符合逻辑的普遍意义。([7],第44页)但符合普遍意义不妨碍存在有不同意义的特殊逻辑。这种说法是跟随着金岳霖先生的。金岳霖先生认为:“事实上虽有不同的逻辑系统,理论上没有不同的逻辑。”逻辑的“普遍义”指的是适用于一切逻辑系统的逻辑意涵,而逻辑的“特殊义”是每一个逻辑系统与其他的逻辑系统区分之所在。([5],第一卷,第620页)

藉由西方逻辑的解读角色以及这样的解读是否符合文献原貌这两点,形成对“中国逻辑”的问题的初步把握,即“中国逻辑”首先是一种透过西方逻辑对中国古代文献的逻辑解读,第二点则是引起了“中国有没有这样的逻辑?”、“如果没有,那么中国还有没有逻辑?”和“如果有着不同于西方的逻辑,它又是一个什么样的逻辑?”这一系列的问题。在依据上述两点结果对“中国逻辑”的问题进行进一步的讨论与回答之前,我认为先回到西方逻辑本身所遭遇的“逻辑是什么?”问题,对于接下来的讨论是有帮助的。

“逻辑是什么?”对于这个问题的回答当然可以将“逻辑”当成是一个集合名词,所有被称之为“逻辑”的研究共同回答了这个问题。但若我们进一步的探问,这些共同被称之为“逻辑”的研究有没有什么共同的特征,使得它们与非逻辑的研究区分开来。那么“逻辑是什么?”这个问题的答案,就是这个共同特征。当这个共同特征被当成区分逻辑与非逻辑的界限时,它就是逻辑的普遍义。关于逻辑的普遍义的一个回答是:逻辑是一门关于真前提必然地导出真结论的研究。在这个定义下,演绎逻辑可以称之为逻辑,但归纳逻辑就不可以称之为逻辑。当然我们也可以修正以上的定义,例如,逻辑是一门关于真前提在什么程度下可以导出真结论的研究。那么演绎逻辑和归纳逻辑皆可以包含在其中。这两个关于逻辑的定义,后者较前者具有普遍性,而前者可以视为是具有某种特殊性的定义。很清楚地,这个较具有普遍性的定义并非是仅属于演绎逻辑的定义,而是一个普遍义。当“在什么程度下”这个普遍义可被区分为“必然的”和“非必然的”的特殊义时,这个普遍义加上“必然的”这个特殊义才成为演绎逻辑的定义。“在什么程度下”这个定义能做为归纳逻辑的定义吗?如果可以的话,那么演绎逻辑就是归纳逻辑的一种类型。如果归纳逻辑是这个普遍义加上“非必然的”特殊义所构成,演绎逻辑和归纳逻辑就是具有共同义但却彼此不相属又互不重迭的两个逻辑。但是在演绎逻辑中又可以区分出诸如语句逻辑、述词逻辑、模态逻辑……等,它们之间不仅具有共同义,并且它们之间可以有相属或部分重迭的关系。

上述讨论的最主要目的在于说明,在“逻辑是什么?”这个问题的回答上,可以在普遍义和特殊义的区分下得到一种形式上的厘清。即凡称之为“某某逻辑”的,皆具有普遍义和特殊义。而普遍义是所有逻辑的共同义,但部分逻辑所共有的“普遍义”,它只是这些逻辑的共同义而已,而非一切逻辑的共同义,在这个意义下,仅属于部分逻辑所共有的“普遍义”相对于一切逻辑所共有之普遍义,它就是一种特殊义。

但所谓的普遍义最重要的意义在于,它不只是所有逻辑所共有之处,它还是“逻辑是什么?”这个问题的回答,这个回答决定了“某某逻辑”是否是逻辑。即唯有符合普遍义的“某某逻辑”才是逻辑,不符合的“某某逻辑”就不是逻辑。当不以普遍义为逻辑的定义,而是以普遍义加上某个特殊义当成逻辑的定义时,那么即使“某某逻辑”是符合普遍义的,它仍可能会被排除在逻辑的范围之外。但就如同之前所说的,逻辑的普遍义是在“逻辑是什么?”的问题下所得到的回答。而普遍义加上特殊义就非这个问题的答案了,它是“某某逻辑是什么?”这个问题的回答。

若西方传统逻辑(或现代符号逻辑、形式逻辑、非形式逻辑……等中的任一个)给予中国古代文献一个逻辑解读,那在普遍义和特殊义的脉络下,西方传统逻辑(或现代符号逻辑、形式逻辑、非形式逻辑……等)是否符合中国古代文献的思想原貌的问题,就有以下可能情形:一、既符合普遍义,也符合特殊义;二、不符合特殊义,但符合普遍义。三、虽不符合普遍义,但特殊义却相同;四、既不符合普遍义,也不符合特殊义。在第一种情形下,中国古代思想就至少是西方逻辑的一部分,因此对“中国逻辑”的研究与西方逻辑的研究可以是重迭的。在第二种情形下,中国古代思想中确实具有逻辑,却是不同于那些被用以解读文本的西方逻辑,但在这种情形下,追究的问题主要在于那与西方逻辑不同的特殊义究竟为何,而这使使得“中国逻辑”是一个什么样不同的逻辑。在第三种情形和第四种情形下,由于皆不符合逻辑的普遍义,那么这就意谓着中国思想中没有逻辑。

但若进一步地考察,当肯定西方逻辑是逻辑时,这确实表示接受了西方逻辑是符合于逻辑的普遍义。但是要使“西方逻辑是逻辑”这个命题为真,其谓词“逻辑”一词的意义不必然得是这个普遍义,而只要是所有西方逻辑的共同义即可。“所有西方逻辑的共同义”必然包含有逻辑的普遍义,但也可能包含有不同于逻辑普遍义的特殊义。

我一遍一遍地看那个视频,视线慢慢变得模糊。那个在晨曦奋力除雪、蹒跚着跑去捡垃圾、被豪车司机咒骂、被豪车司机推搡在地的环卫工人,不是别人,正是我的爸爸啊!

“中国逻辑是逻辑吗?”要求着一个逻辑的普遍义,但当其谓词“逻辑”的意义被代之以“所有西方逻辑的共同义”时,即使“中国逻辑”符合了逻辑的普遍义,但“中国逻辑是逻辑”这个命题仍可能为假,因为它不具有所有西方逻辑所共同的特殊义。而这个问题的肯定与否定应是在于“中国逻辑”符不符合普遍义,而非是否符合某个逻辑的特殊义。若这里所谓的普遍义,只是西方逻辑的共同义而已,那么如果存在一个更高的普遍义,这就不一定可以得出中国思想中没有逻辑的结论。在这种情形下,即如果有更高于西方逻辑的共同义的普遍义,那么“中国有没有逻辑?”这个问题的答案就依然处于开放的状态。

是以当将某一个范围的逻辑的共同义当成是逻辑的普遍义时,就有可能将某些符合逻辑普遍义但却拥有其他特殊义的逻辑排除在逻辑的范围之外。换句话说,若仅从“西方逻辑是逻辑”中的“逻辑”一词的意义来看,“中国逻辑”可能符合、也可能不符合这个意义。而从“中国逻辑是逻辑”中的“逻辑”一词的意义来看,西方逻辑也可能符合或不符合。特别是当采取所谓最广义的“逻辑”意义为“中国逻辑”的“逻辑”一词的意义时,西方逻辑看来是包含于“中国逻辑”。也就是说,任何一个具逻辑特殊义的都有可能将某些逻辑的排除之外。由于这样的意义并非逻辑的普遍义,因此被排除在外的就不必然不具有逻辑的普遍义。

让我们对之前所言做一个整理。1、若“中国逻辑”是逻辑,并且它的定义并无法涵盖一切逻辑,那么它不仅具有逻辑的普遍义,它也具有逻辑的特殊义。它的特殊义可能是西方逻辑中某个逻辑的特殊义,也可能是将之与西方逻辑完全区分开来的特殊义。若是前者,这表示某种西方逻辑对中国古代文献的逻辑解读能够确实符合这些文献的思想原貌。若是后者,这表示这些解读其实是对这些文本的一种新解。2、将“中国逻辑”所具有的共同义放在西方逻辑的共同义下考虑时,西方逻辑的共同义是否能够涵盖“中国逻辑”的共同义,是西方逻辑的共同义要成为一切逻辑(包括“中国逻辑”)的普遍义的必要条件。反过来说,“中国逻辑”所具有的共同义也可能是决定一切逻辑是否是逻辑的普遍义。但无论如何,若要将西方逻辑和“中国逻辑”都视为逻辑,那么唯有可以同时涵盖两者的共同义才可能是逻辑的普遍义。虽然它也不必然是逻辑的普遍义,如果还存在有其他逻辑的可能性。

按照以上的论述,在“中国逻辑”和西方逻辑皆是逻辑的前提下,若“中国逻辑”不是西方逻辑的任何一支,那么它的特殊性就是将它与西方逻辑区分开来的特殊性。其次,逻辑的普遍义应当是“中国逻辑”和西方逻辑的共同特征。

图5:逻辑普遍义与特殊义的关系

3 “中国逻辑”的建构

对于抱持着所有逻辑可以在一个普遍义成立的学者而言,任何合理性的思考都有共同的逻辑概念为基础,差别在于是否已能自觉地使用这些概念或者已在这些概念下提出一个理论系统而已。若是“中国逻辑”的研究,一方面将西方逻辑范畴当成理解“中国逻辑”文本的基础,另一方面又强调“中国逻辑”有不同于西方逻辑的特殊性时,对“西方逻辑”所包含的逻辑普遍义和特殊义进行区分就成了重要问题。因为普遍性是共有的,而特殊性是用以区分的。但只是指出西方逻辑的特殊性仅能说明了“中国逻辑”不是什么。得要是中国思想中已有但在西方逻辑中仍未有的特殊义与普遍义的结合,才是对“中国逻辑”概念的完整把握。

图6:西方逻辑与“中国逻辑”的关系

图7:“中国逻辑”与西方逻辑的普遍义与特殊义比较

无论是对于赞成或反对逻辑具有普遍性的学者而言,研究“中国逻辑”在文本的选择上或许可以相同,但在理解上有根本差异。究竟要在哪一种意义上来理解“中国逻辑”或者哪一种理解才是正确的或较佳的,这一点并不容易回答。但清楚的是,无论是哪一种研究立场,其实都是在西学进入之后并受西学的影响后才展开的。这一方面,这不单单地因为西学的概念已渗透入这些文本的解读中,并且在某种意义上已成为理解文本的重要元素,并且透过这些元素对文本进行的解读,更像是开启了一扇大门,使能够对这些文本有比起之前更丰富的理解。另一方面,即使要排拒西学的影响,只是简单地回到西学进入前的文本理解也已不足够。因为现在的文本解读者都已受西学影响,西学已成为解读文本的背景。因此若要主张要与西学划清界限,那势必得经过一段排除的工作,区分出仅属于西学而不属于这些文本本身的元素。要进行这种排除,也必须能够认识到在受西学影响下的“中国逻辑”究竟是什么。

依前所言,“中国逻辑”是透过两个不同文化的元素的紧密连接而产生的。因此,“中国逻辑”就先天地包含了两种构成元素:1、被理解的先秦名家与墨家文本;2、西方逻辑的解读。仅仅对这些文本进行理解并不保证会有一种逻辑的理解产生,换句话说,仅有对这些文本的理解并不一定会有“中国逻辑”的产生。“中国逻辑”的产生是因为这些文本被置于西方逻辑的范畴内被理解,也因此,一开始“中国逻辑”被称之为逻辑可以视为是在西方逻辑的意义下被称之为逻辑。因此,从逻辑的观点来看,“中国逻辑”并没有不同于西方逻辑的特殊性,或者它其实符合用以解读它们的西方逻辑或某一种西方逻辑的普遍义和特殊义。若“中国逻辑”没有不同于西方逻辑的特殊性,那么这样的“中国逻辑”就仅仅在文本的特殊性意义上成为有异于西方逻辑的“中国逻辑”,而非在逻辑的特殊性上有别于西方逻辑。换句话说,“中国逻辑”要拥有与西方逻辑不同的逻辑特殊性,它才能在逻辑的意义上有别于西方逻辑。因此,接下来的问题就会是“中国逻辑”是否可以拥有这样的逻辑特殊性?如果可以,那其不同于西方逻辑的逻辑特殊性又从何而来?是来自于一个与西方逻辑不同的逻辑吗?还是有别的来源呢?简单来说,“中国逻辑”的建构就是尝试提出“中国逻辑”从其仅具有西方逻辑的意义,反省是否拥有不同于西方逻辑的逻辑特殊性为其特征的发展过程。

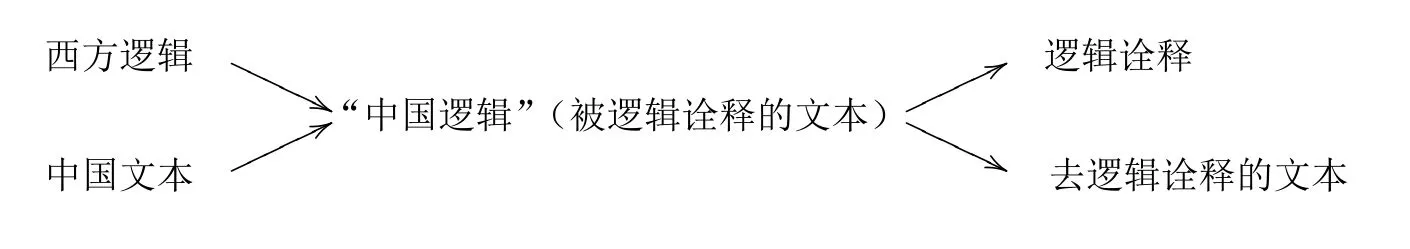

在上述分析的基础上,“中国逻辑”的内在结构可视为是由两个主要元素所构成:中国思想文献和西方逻辑,并且这两个元素有着一种由诠释与反省构成的动态关系,即西方逻辑对中国思想文献的诠释与“中国逻辑”是否有西方逻辑的特殊性的反省。可以对在这样的动态结构下的“中国逻辑”进行以下的描述:中国思想文本在缺乏逻辑理解的情形下,在西方逻辑范畴中被理解,这个理解给予了这些文本一个逻辑面貌。这个新面貌虽属于“中国逻辑”,但从逻辑的向度来看,它也是与西方逻辑所共同,因为它是中国思想文本原先所欠缺的。由于这个共同性来自于异文化,因此一旦考虑到与西方逻辑的差异性问题时,这个共同性就成为一个必须要面对的问题,因为它使得这两个不同的文化在逻辑的面向上成为没有差异性。其次,它虽非属于中国思想文本所原有的,但“中国逻辑”所拥有的关于逻辑的一切,无论是共同性或特殊性,皆是从它而来。如此一来,在逻辑方面,所谓中国文化的特殊性,也只会西方文化的诸多特殊性的其中之一。但这并不表示它们自身没有包含逻辑思想甚至逻辑特殊性于其中,而是即使有属于它们自身的逻辑思想,那也是尚未被揭露且尚未得到发展的。在此阶段,这些文本就只是具有西方逻辑诠释下的逻辑意义。接下来的问题是,什么是文本有其自身的逻辑意义呢?此处的文本并非任意的文本,而是逻辑文本才能具有逻辑意义。在本文的脉络中,就是那些受过逻辑诠释的中国思想文本,唯有它们才有着什么是其逻辑意义的问题。

既然是它们自身的逻辑意义,即非来自西方逻辑的逻辑意义。因此,就得从文本中将来自于西方逻辑的逻辑意义先行排除。这种排除的工作所得的结果并非那些未受逻辑诠释的文本。因为那些未曾受过逻辑诠释的文本,无法说明它们为何能接受逻辑诠释并且如何接受逻辑诠释的,也就是说,它们没有任何的逻辑印记,那个可以表明西方逻辑诠释是文本的可能理解的印记。而那些受过逻辑诠释的文本,即使将那些诠释排除,因接受诠释而产生的相关问题仍与它们紧紧联系在一起。因此,当以这些文本去重新面对西方逻辑时,它们其实在面对的,首先就是那个它曾接受的逻辑诠释,那个已成为对文本的一种理解。至于其他不同于这个逻辑诠释的理解,其中可能存在有可以成为文本自身异于西方逻辑的逻辑特殊性,但它能成为逻辑特殊性,也必须是将这个理解与其拥有之逻辑诠释进行比较,并阐明它们之间的关系才能够真正显现这个理解的逻辑特殊性。

图8:从被诠释到去诠释的文本

图9:去逻辑诠释文本的理解

理解0是去逻辑诠释文本的理解,却被视为非文本原意的理解。

理解1、2、3……皆是去逻辑诠释文本的可能理解,并且有别于理解0。

4 结语

首先,本文尝试说明“中国逻辑”研究涉及到多根源,但这些根源的关系却是复杂的。“‘中国逻辑’研究是西方逻辑对中国古代文献的诠释”这个想法是期望梳理它们之间复杂关系的一个尝试。

其次,对“中国逻辑”的关注也企图说明以下的问题:在一个多文化相互遭遇的时代,身处于这样时代的我们,该如何说明这样的时代在我们身上究竟留下了什么样的印记,而带着这样印记的我们的未来又是什么。因此,“中国逻辑”建构的问题,其实就是该如何建构自身的问题。说明自身所拥有的多文化之间的关系,以及如何克服这些文化的差异在己身造成的困境。

再次,“中国逻辑”是一门在建构中的学问,它虽是由西方逻辑对中国思想文本的诠释而发生的一门学问,但由于其在诠释上的开放性,它也形成了一个结合中西思想并使它们可于其中对话的场域。在此场域中,彼此的思想先藉由诠释的方式结合、然后透过自身的特殊性而彼此有别,最后经由对话的方式厘清彼此在“中国逻辑”的建构中所扮演的角色,以及彼此能有的关系。简而言之,在不断地被诠释与厘清彼此的过程当中,“中国逻辑”得到了它的内容。

最后,这篇文章只是“中国逻辑”这门学科发展的开端而已,用之重新解读文本将使得这门学科的内涵更将丰富,这也是这篇文章能够具有意义的必要途径。即,这篇文章的意义不在于其文字的意义,而是透过以其为起点的后续活动的进行才能拥有它的意义。

[1]G.H.Von Wright,1967,Logical Studies,London:Routledge and Kegan Paul.

[2]陈孟麟,墨辩逻辑学新探,1996年,台北:五南图书出版公司。

[3]崔清田,墨家逻辑与亚里士多德逻辑比较研究,2004年,北京:人民出版社。

[4]冯耀明,公孙龙子,2000年,台北:东大图书。

[5]金岳霖,金岳霖文集,1995年,兰州:甘肃人民出版社。

[6]牟宗三,名家与荀子,2006年,台北:台湾学生书局。

[7]孙中原,中国逻辑研究,2006年,北京:商务印书馆。

[8]汪奠基,中国逻辑思想史,1993年,台北:明文书局。