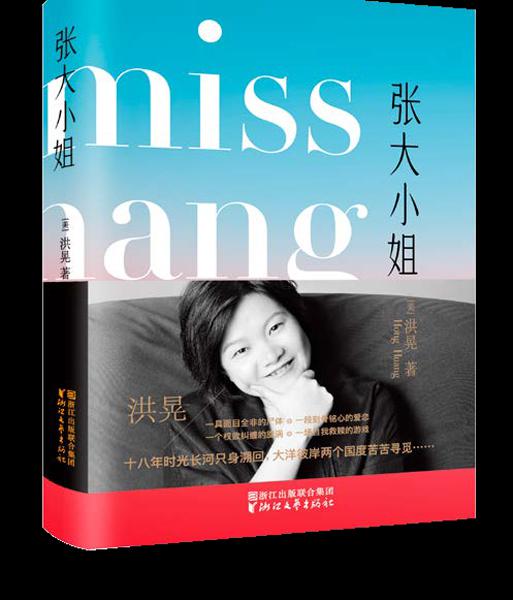

洪晃和她小说里的“上流社会”

卡生

洪晃

中国真的有所谓上流社会吗?

写上流社会的人很多,国外的国内的,写出来的上流社会,多多少少有意淫的影子。中国真的有所谓的上流社会吗?这个问题值得探讨。原本以为自己处于“上流社会”的洪晃,出版这本书应该最理所当然,然而出版的过程并不顺利。“有作家要写上流社会这个群体,读者会认为他们是在意淫。《张大小姐》的完稿作品没有出版社敢出,总觉得我在影射什么人,我的身份并没对这本书出版有什么帮助,反而变得更加敏感,出版社怕背黑锅,对我写的东西非常警惕。”

遭遇了四五个出版社的举棋不定,洪晃想,恐怕自己的第一本小说就此胎死腹中。每当有朋友问起这部小说的下落时,洪晃总有些支吾不定。当当的老大李国庆胆子大,和洪晃关系也好,私下里问洪晃:“你告诉我,你到底有没有故意要影射谁?”洪晃觉得委屈,告诉了李国庆写这本书的初衷:“我写的确实就是一个小说,自上而下的裙带关系是如何被使用、掌控的,这些故事和关系在中国社会中一直存在,你们看看小说就好,谁要自己找上门来对号入座,那不是二嘛。”

李国庆半信半疑,或者被洪晃的这一说法打动,无论如何,他相信这本小说是一个能畅销的好苗子,最终当当影业冒了风险签下了小说的出版以及影视改编权。我问洪晃,现在影视改编会很快吗?洪晃耸耸肩说,现在还没消息。影视改编会是一个更漫长的过程,这不意外,小说发行都经历了不短的时间。“其实现在已经发行的小说的版本和我开始写的时候不一样,被删减了出版社觉得过分敏感的内容……说实话我没看最终的版本,写完就写完了,已出版的小说和作者已经断了联系。”

李国庆没看错,这确实是一本具畅销体质的小说,一个月里首印的5万册售空,又加印了2万册。洪晃打趣道,飞机上5个小时就能读完,別有什么负担。

不同的人看这个小说,可能关心的点都不一样.有人看到90年代富豪的发家史,有人看到时尚公关圈里的势利和浮夸,更有人看到深不见底的错综复杂的关系脉络,多半是带着一颗八卦的心来找影射的。洪晃只有一个故事要说:“有些出身显赫家庭的孩子会被分配到比普通人更多的资源和机会,而这样的孩子在成长过程中是意识到要回报社会,还是继续掠夺更多的资源,这是一个选择问题。”

在《张大小姐》刚刚出版的第一个月里,洪晃配合宣传接受了许多媒体的采访。也许是她过去的人设的缘故,自媒体的访问兴趣大多是想在洪晃这里获得一些打了鸡血的语录,提问集中在:“你觉得中国男人衣品如何?”“评论一下刘强东那句话……”“你身边有油腻中年男人吗?”

洪晃跟我说起来这些,“我快抑郁了……”。

讲故事的媒体人

一直以来,洪晃以敢说敢写的杂文被人们熟悉,其尖锐、直接的文风一度让外界认为她是一个言辞激烈、不好惹的女权代表,但对小说,她一直没碰过。

“2011年,刘索拉的《迷恋咒》出版,当时《张大小姐》我写了四个章节,看了刘索拉的小说,我一下觉得我就别丢人写什么小说了,还是好好写我的杂文吧。我对我自己的小说一点儿信心都没有。”话虽如此,刘索拉的编辑鼓励洪晃:“你们两个风格不一样,你可以先试试连载,如果反应不错,就接着写。”洪晃就把前几个章节给了一些做生意的朋友看,她们都还挺期待,这多少成了她写下去的动力。“我有媒体人的毛病,要是没观众期待,我估计我就写不下去。”

媒体出身的洪晃,对这本小说所持的状态是松弛的,她调侃说,自己并没有什么大的文学抱负,就想讲好一个有趣的故事,像汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)干的一样。“汤姆·沃尔夫做了一辈子的媒体人,混迹在纽约上流社会,我很喜欢他的一本小说——《虚荣的篝火》,揭露了纽约上流社会的虚伪。故事讲的是一个‘白左有钱人和情人在回城的路上意外撞死了一个黑人小孩,之后是讲这个‘白左怎么用钱去掩盖事情真相的故事。我就想试试,是否也可以写出一个中国版的《虚荣的篝火》来。”

《张大小姐》的故事也是从一场谋杀开始。张大小姐前往河北认领艺术家前男友姜平的尸体,姜平为何而死?是谁杀死了他?带着这个疑惑,展开了张大小姐身边“上流社会”的百态:90年代初靠走私暴富的张大小姐老公,张大小姐位高权重的母亲,在美国帮助中国人偷渡的地头蛇,上流社会鄙视链顶端的权钱拥有者,时尚圈呼风唤雨的女主编……这些人物构成了一幅全观景象,这些掌握最多资源的人过着一种光彩夺目的生活,而他们背后的权钱交易让看上去很美的繁华变得千疮百孔。

反而是《张大小姐》里的工薪阶层代表陈警官和下层社会的保安丁强,还残存着一些正义感与尊严。“上流社会里维系人关系的是利益,反而越往下走,利益的诱惑没那么赤裸,所以在人性里还有对错的标准和意识。”

正如洪晃对自己的分析,她是现实生活中所谓上流社会里的异类,既然自己已经是一个异类,不如把这些信手拈来的故事变成一部扒皮小说,撕开一个口子,让一切暴露出来。

洪晃写小说的过程和大多数作家不同,她将新新闻主义(将文学手法运用于新闻报道的写作手法)反向应用到文学创作中来。为了让小说具有更强烈的代入感,洪晃花了不少心思考察在小说中出现的现实场景,“小说写到卡壳的时候,我专门飞了一趟纽约,因为纽约我很久没有回去了,编出来的地方肯定没有实地看过真实。小说中张大小姐住过的套房斯坦达德酒店(Standard Hotel)价格太贵,我就住了一个标间以作体验,地处华盛顿街,属于纽约的下西区,在哈德孙河边上。另外,偷渡蛇头萍姐的福建餐厅,我都去踩了点。最逗的是我微博上有个读者留言说海斯特街2号真是一家福建餐厅耶,好像发现了一个新大陆。”

说起吃喝玩乐来,洪晃滔滔不绝,打趣自己写这本小说的实地考察功课做得不比原来做旅游指南少。为了让小说中的陈警官更有人情趣味,洪晃专门研究了一下小说中的陈警官在哪里吃饭。“里昂是法国重要的美食城市,最有名的肠子(Andouillette)非常重口味,汁儿很浓烈,这倒是和北京人喜欢吃卤煮和下水很像。我老公的一个朋友的前妻是里昂人,我就拜托她去帮我找一个适合陈警官吃饭的馆子,这个朋友特别认真,推荐了当地一家最地道的,还专门帮我从国际刑警部骑自行车到这家餐厅,告诉我,你写的时候这个路程20分钟就能到。”

“如果说小说的故事是一盘沙拉,那么这种场景的真实就像是沙拉里的沙拉酱,会让这个故事有‘味。”洪晃说。

自小就在美国生活和留学,一方面,洪晃有着名门世家的传统教育——君子赚钱取之有道,另一方面又混合了西方“白左”人群的和平与平等——维系优越性道德感的正义。这样特殊的成长经历,让她熟知上流社会一切隐秘的规则。作为既得利益者中的一员,洪晃坦言,她从回国创业开始,就不太懂得使用这些资源,这给她的小说带来了一种有趣的视角:事儿就是这些事儿,不是要去谴责谁,带着距离感的自我反省才是这部小说的与众不同。

小说最后写道:傍晚了,张大小姐抱着姜平冒着生命危险带回来的一堆纸,一屁股坐在玉米地里,嘴里念叨着:我该怎么办?我该怎么办?

当一切阴谋、杀害、秘密被公之于众之后,张大小姐会做什么样的选择?还是不会做任何的决策?“读者能在《张大小姐》中看到什么,仁者见仁,智者见智吧!”

“我只想好好讲一个故事”

三联生活周刊:这个小说第一次听你谈起,是在2011年的时候,你是怎么开始构思这个故事的?

洪晃:小说结尾的地方,是张大小姐去到一个叫半挂坡的地方,在这里张大小姐发现了姜平给她留下来的所有涉嫌走私者的名单。这个我编造的半挂坡是我准备开始写这个小说的缘起。在北京官厅水库往北有一个地方,我当时和杨小平(注:洪晃丈夫)开车去那儿玩,当时吉普车陷泥里了,来了一个放牛的老汉,我们在请求帮忙的时候,看到了这个村子,整个是一个盆地,盆地里面是一个小村庄,景色让你非常吃惊。后来在等救援的时候,我们就和这个老汉唠嗑,问他,你们这个地方租不租房呀?老汉说租什么房子,“你们可以在这里包一块地种东西”。然后又神秘地说:“你们是来这里种大烟的吗?”我和小平来了兴趣,问他为什么这么问。老汉说民国时期这是一个三不管地区,所以他们一直觉得城里人跑这个村里头就是来种大烟的。当时我觉得这是一个特别神奇的事儿,我觉得是一个好玩的小说题材。

三联生活周刊:你一直说自己不是好的小说家,怎么讲?

洪晃:我不是一个对“文学”有什么特殊情感的作家,不会像很多作家一样,在文字中找到把玩的快感。我只是一个媒体人,我也从来没觉得自己能写小说,我只想好好讲一个故事,你可以叫它是扒皮小说,也可以说是时尚爱情悬疑小说,我写不了什么苦大仇深的故事,我写的只是在我经验范围内的故事。

三联生活周刊:在小说里写不下去的时候,怎么解决?

洪晃:我记得我写到一半的时候,卡壳了。人物性格和故事逻辑上我圆不回去的时候,我就开始看一堆纽约黑帮的书,刚好看到了《纽约客》一个记者写的一个报道《蛇头》,就是我故事中偷渡客的船只遇到了糟糕的天气,在接近纽约的时候偷渡客全死了的媒体曝光。有了这个真实的故事,我找到了支撑我后来故事里的很多人物命运的结局——我知道艺术家姜平会和萍姐的走私有关,也能够将丁强的死因合理化。现实往往比小说来得残酷,我写小说没有那么强烈青史留名的野心,就是踏实说好一个故事,已经很难得。

我没有野心去创建某个类别的小说题材,只不过是自己的某些光环的存在,让我接触到了这个所谓的上流社会而已。

三联生活周刊:《张大小姐》不仅是书名,还是连接所有故事的重要一环,你认为她是你想要表述的那种女性意识的角色吗?

洪晃:张大小姐本身不是一个女性意识的角色,我也不是女权主义者。她身上有一股挺拧巴的劲儿,出身高贵,嫁了有钱的老公,看似非常无辜,人心也不坏,但一切事情都是因为她的懦弱和虚荣,无意识或者有意识地伤害到了爱她的人。实际上她就是一个挺自私虚荣的人,我觉得她反映了很多女性在当代社会里的一些困惑,要物质、要面子还要情感,说白了是一个非常复杂的女性,并不能用好或者坏去评价她的存在。很多人想知道张大小姐的原型是谁,读者看小说看得那么较劲儿是我没预料到的。

三联生活周刊:这个里面有一些点,比如慈善晚宴的商业逻辑和那个跑路的GO BAG,真的有这些东西吗?

洪晃:慈善晚宴的逻辑是三个Win(大款看着给钱买下慈善奢侈品送给明星、把明星睡了是第一个Win,明星落了一個礼物是第二个Win,品牌在慈善晚宴上树立了品牌形象是第三个Win),也没有什么必要过度地去找影射。说实话我从来没有参加过慈善晚宴,但里面暗藏的这套商业逻辑本身是自洽的,至于有人要去找影射,那是读者的权利和选择。又比如说GO BAG的存在,我只是参照了美剧《亿万》里的一个情节,主角老被逮,所以他就有一个GO BAG,里面揣了30万美元和诸多国家的护照,准备随时跑路,所以在我小说里党小明也有了一个这样的包。

三联生活周刊:你写这些,是想改变他们还是让他们反思?

洪晃:首先这就是一个我想写的故事,扒皮不扒皮的不是目的。当像党小明那样,从底层社会爬到了利益食物链顶端时,道德意识就成为一种模糊的状态。我在小说里并不想去谴责谁,在上流社会看来没有永远的敌人,只有利益的同盟者,这个逻辑不仅仅是中国的,也是一个全人类上流社会的故事。在这种共性下面,中国又很特别,中国的商人一旦进入上流俱乐部之后,有钱了就出自传给自己的发家史洗白。所以其实我想说,利益驱动是一个世界性命题,没什么毛病,但是商人就不要再做什么圣人了。

三联生活周刊:是否想过成为一个类似伍迪·艾伦这样死死盯住一个阶层拍类型电影的人?

洪晃:这是一类我看得懂,并且能有共情的小说和电影。我没有野心去创建某个类别的小说题材,只不过是自己的某些光环的存在,让我接触到了这个所谓的上流社会而已。写不写它不是我必需的责任和道义,我只是想讲好一个故事,中国文人的道义感和使命感让写作变成了一种负担,一不小心暴露的都是自己的野心。

《张大小姐》上线一个月便以卖断首印的成绩成为热门畅销小说