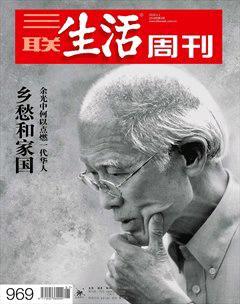

余光中的香港时代

傅婷婷

香港时期,余光中作品里的“乡愁”主题,慢慢淡了下来。

1974到1985年11年的时间里,余光中在香港中文大学中文系任教。

2003年,香港中文大学合一亭,余光中和金圣华

来到香港时,余光中在文坛已经有了很大的名声。在香港中文大学传统的“古典文学”课程之外,余光中教的课程是“现代文学”。香港中文大学中文系教授樊善标曾在余光中香港时代的后期修读他的“现代文学”课,也是余光中作品的研究者。他说:“当时中文系的文学史课程是从先秦到清代,所以现代文学的课程补足了前面古代文学史课程设置的不足。”余光中的课吸引了大批学子,而这些学生中,有很多也是余光中的读者,黄秀莲就是其中之一。

香港作家黄秀莲早在中学时代就是“余光中迷”,后来,在香港中文大学任教的余光中成为她考入中文大学的一大动力。她仍然记得在1977年第一次见到余光中时的场景。当时,余光中一头白发,气质格外沉静,半低着头给选课的学生签字。黄秀莲回忆:“1977年,我选了余老师的课,由于白发较多,他看起来年纪比较大,和我中学时看到的他作品里放的年轻时满头乌发的照片不太一样了。”40年后,2017年的12月8日,黄秀莲从香港啟程去给台湾的师母祝寿,得知余老师中风住在医院,便把归期延后,陪余光中直到他去世前一晚。

对于余光中来说,香港时代也是他认为自己生命里最安宁的时期。余光中去世后,台湾文学圈对他的评价比较复杂,褒贬不一。很多人认为,余光中的散文创作很好,但诗歌不能称作一流。和台湾相比,香港一些和他在教学和创作领域打过交道的人,对他则多为推崇的声音。对此,樊善标教授认为:“这个现象的关键,在于不同地方对他的熟悉程度存在差异。因为熟悉,所以有很多意见;因为不熟悉,所以就比较简单。”

作为余光中“香港时代”早期的学生,黄秀莲仍然记得当时余光中讲“现代文学”课的情景:“本来课程的学生名额是40人,但当时选这门课的有120多个学生。”她每次上这门课都会提前20分钟来到教室,坐在第二排的中间。黄秀莲回忆了一个场景,这个场景让她有一种参与了余光中的诗歌创作的感觉:“有一次香港的雾特别大,余老师一进教室就说,雾真大。没过多久,他就发表了诗作《雾失沙田》。”后来,她和很多同学都和老师保持着良好的联系。她还提到了余光中和学生们之间一段有趣的对话:“后来我们有些同学,请余老师做证婚人,余老师就说,我最乐意做售后服务的。还说,女婿是son-in-law,儿媳是daughter-in-law,那学生的另一半,应该就是student-in-law了。”

香港著名翻译家金圣华是余光中在香港中文大学的同事,现任香港翻译学会荣誉会长,经常在文化活动和翻译领域和余光中有交集。在金圣华看来,余光中在作家身份之外,常常被忽略的是他的翻译家身份,余光中在翻译领域很有成就,翻译了《凡·高传》《老人与海》、王尔德的戏剧等作品。金圣华说:“在翻译上,我很赞同余光中的主张“白以为常,文以应变”,不能丢掉中国文学中古典的美感。余光中比很多翻译家的成就要高很多,他不但能够翻译诸多文类,能够中英双向翻译,也可以把自己创作的诗歌翻译成英文。他是六译并进的,他做翻译、谈翻译、教翻译、改翻译、评论翻译,还推动翻译,他办的梁实秋文学奖发掘了很多翻译界人才,如彭镜禧教授等。”

在金圣华的记忆里,余光中在与人相处时,语言上“双关语”的幽默细节随处可见。“有一次我主持一个翻译学术研讨会,请余光中来发言。开会的时候是4月1号,一直开到4月3号。余光中就说,这个会开得真好,我们从愚昧一直辩到清明。原来4月1号是愚人节,我们开完会那天是清明节。”2006年端午节期间,王蒙请金圣华和余光中去青岛的海洋大学开讲座,在前往青岛途中,三个人闲谈聊起了王尔德。聊着聊着,余光中说:“王尔德是同志们的先烈。”

香港中文大学中文系教授樊善标

1971年,金圣华还在温哥华进修时,常泡在图书馆,看到余光中写的书时,就会拿出来看,对她来说,余光中的作品令温哥华的寒冬好受一些。“翻译和写作是很奇怪的事情,有时候需要一些说不出的灵感,也需要抛开自己眼前的小天地,到繁花盛开的外面走一走。我在翻译我的第一本译作《小酒馆的悲歌》时,看了很多余光中的作品,才产生了一种状态,那是文字贴近心灵的感觉。”

在香港,余光中的住处楼下是山,山下是九广铁路的中途。这段时间,余光中创作了很多关于香港的诗和散文,多见于《与永恒拔河》《青青边愁》《记忆像铁轨一样长》中。樊善标认为:“相对台湾来说,香港和大陆的距离更近,可以让他遥望大陆,知道更多关于大陆的消息,所以他在心理上,和大陆的关系相对近了很多。在这段时期,他作品里的“乡愁”主题,慢慢淡了下来。”