诗与歌,太平洋吹来的风

宋诗婷

上世纪六七十年代,时局与时代的震动不仅局限在台湾文学界,它也成为那个时代共同的情感牵连。台湾的本土文化起于当时的文学,却以流行音乐和电影的形式传播,至今影响着整个华人世界。

逍遥游

纪录片《他们在岛屿写作:逍遥游》剧照

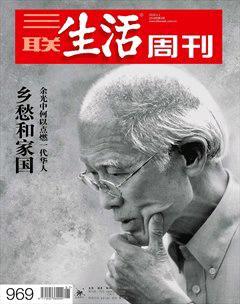

几年前,中国台湾目宿媒体筹划拍摄“他们在岛屿写作”系列纪录片,项目组找到了导演陈怀恩。“他们问我对谁有兴趣。”陈怀恩拿着对方提供的作家名录一路看下来,郑愁予、周梦蝶、王文兴、痖弦……“我不是搞文学的,名字都知道,但作品不熟悉”。

最后,陈怀恩的目光停留在“余光中”三个字上。“我不大读书,但喜欢听歌。余光中的很多诗被写成歌,这应该蛮好拍的吧!”和很多受台湾民谣运动影响的文艺爱好者一样,陈怀恩所认知的余光中是流行文化中的余光中。

“真的开始去筹备才发现,这件事有点麻烦。”从流行文化切入,陈怀恩和他的团队进入了余光中的文学世界,“1000多首诗,包括散文集在内,50本著作。民歌?那只是他文学创作里很小的一部分”。陈怀恩花了几个月时间了解和梳理余光中的文学作品,作家本人的创作风格和他在文学界的定位,最后,交出了一份拍摄大纲。

导演毕竟不是搞学术的,他们需要影像,需要接近真实的余光中。“见面之后又发现,问题更麻烦了。”余光中不是陈怀恩想象中的作家风格,他很忙,总有大大小小的活动,面对媒体也轻车熟路。“一开始,余老师能配合我们的时间并不多。”陈怀恩说,常接受媒体访问的余光中以为这又是一个普通的访谈节目,只愿意给他们两小时时间,这让整个剧组都慌了神儿。

好在经过一番沟通,余光中默许了陈怀恩更为复杂的拍摄计划。在近两年的纪录片制作过程中,陈怀恩和团队多次跟随余光中走进课堂,参加各地大大小小的演讲、讨论会,也为他策划了一次故地重游。

1976年,杨弦(中)和同伴在电视台文艺节目演唱《回旋曲》

随着相处的深入,陈怀恩眼中的余光中越来越难以捉摸。

在创作和学术上,他是个严谨到执拗的人。就像纪录片里提到的,在台湾,一个诗人70岁之后还在出书,还在写诗,这已经不是新闻,而是一个事件。“他对一切写着字的东西都很敏感。”陈怀恩还记得,与余光中第一次见面时,他带去了一张DVD,DVD盒上有些文字介绍。余光中看到,拿起盒子,认认真真看上面的文字,还挑出了些措辞和语法错误。在纪录片拍摄过程中,陈怀恩也采访了一些与余光中有过接触的人,其中就包括余光中传记《茱萸的孩子——余光中传》的作者傅孟丽。“作者说,那本传记本来是要在余老师七十大寿时出版上市的。但书稿在余老师手里校对了一年,他71岁时才校对完成,错过了计划出版的时间。”纪录片拍摄时,余光中已经八十出头,但在教学上依然毫不怠慢。“我们看到他给学生批改的作业,他写的字有时候比学生写得还要多。”陈怀恩回忆。

余光中对文字的锱铢必较让陈怀恩很忐忑,“纪录片要有旁白,要有采访,我们很怕做出来的东西不被他接受”。为了在文学和文字运用上踏实些,陈怀恩找来台湾新生代女诗人罗任玲做文学顾问,请她帮忙采访余光中。“我听说,她是唯一一个写余老师没有被他本人改过一个字的人,其他访问并让他看稿的人下场都不太好。找罗小姐,我们成功的概率可能大一点点。”

在文学和教学之外,余光中不是一个很好接近的人。摄制组每次上门拍摄,开门的都是余光中的夫人范我存。“辛苦了,来来来,今天我们拍什么……师母寒暄一番后,余老师才走出来,感觉像个明星。”陈怀恩说,当年完成余光中的拍摄后,他的团队还拍摄了另一位诗人痖弦,痖弦和余光中完全不同,喜欢和年轻人聊天,人很亲切。“坦白讲,拍余老师,我们跟他并不亲近,没办法靠近他。”

胡德夫

不仅在沟通上没办法靠近余光中,陈怀恩希望捕捉到一些感性的瞬间,这似乎也是不可能的。余光中的浪漫和感性似乎都藏在诗里,现实生活中,他是平静的,甚至有些刻意的冷漠。《他们在岛屿写作:逍遥游》里,摄制组随余光中游览了他出生的地方——南京。诗人兴致很好,登上了当地著名的栖霞寺。陈怀恩在余光中的传记里看到过,他的母亲临产前一天还去登了栖霞寺,于是,回到台湾后,陈怀恩整理了当时游览栖霞寺的照片,送给余光中,还和他提起了母亲临产前登寺请愿的事。“愚昧,无知,哪有人怀孕还去登山的。”余光中一句话,瓦解了陈怀恩对于浪漫诗人的想象。

游览徐霞客故居也让陈怀恩感到挫败。少年余光中曾梦想成为地理学家,所以尤其仰慕徐霞客。在江阴参加活动,他特意请主办方帮忙安排参观徐霞客故居。在著名的徐霞客镇,余光中与少年时的偶像相遇。他站在坟墓前合十双手,闭目默念了很久。陈怀恩用摄影机记录下了这个时刻。回到台湾,陈怀恩在访问中提到了余光中与徐霞客神交的那个瞬间。本以为诗人有情要抒,谁知余光中不以为意:“你们太吵啦,叽叽喳喳叽叽喳喳,我安静下让你们停下来。”

摄像机很难捕捉到浪漫诗人的感性一面,却总能遇到他争强好胜的一面。余光中经常会参加一些文学活动,有一次,他参加了一个学生论坛。来的学生都锋芒毕露,提的问题很尖锐。一个学生站起来问他,怎么看诗人纪弦。“余老师一副没听懂的样子,轻飘飘问,哪个纪弦?”陈怀恩一度觉得场面尴尬,纪弦是台湾现代诗开山鼻祖式的人物,余老师显然在挑衅。紧接着,他就听到后者话里有话:“你是说写现代诗的那个纪弦嗎?九十几岁了吧?人在美国还是哪里?70岁就没有再写诗了。他早期写的还可以看一看。”endprint

文人相轻,自古如此,余光中只是更锋芒毕露一些。他渴望被认同和被接纳,即便在七八十岁的年纪也是如此。纪录片团队随余光中出席过一个凡·高作品展的活动,余光中站在台上,手里抱了一个袋子。“我当时就觉得很奇怪,其他人都两手空空,怎么只有这个80多岁的老人提了个袋子,没有人帮他拿一下吗?”余光中就那样抱着袋子在台上坐了几十分钟。活动快结束时,马英九上台致辞,致辞一结束,余光中就一个健步冲上去,把袋子交给了马英九。“后来才知道,袋子里装的都是余老师的书,亲笔签了名,送给马英九。这个细节很小,但你可以看出,有些东西他非常在乎。”

纪录片前前后后拍摄了一年多,直到拍摄结束,陈怀恩都觉得自己从未真正走近过这位文学大家。他曾尝试寻找诗人的深情、骄傲,甚至虚弱,但现实生活中都没有任何着力点。最终,一切只能回到诗歌里。“我的副导演花几个月时间翻了他的诗集,他发现,余老师的人生经历和感受其实都藏在诗里。我们后来用《逍遥游》作为纪录片的标题,其实也是在打一个问号。那本书发表在1964年,当时余老師正要去美国,唯一的儿子刚出生就夭折了,他在文学领域的论战也争议很大。他真的逍遥吗?也许未必。但他把诗集起名《逍遥游》,这做法太余光中了。”

文人的时代

在为《他们在岛屿写作:逍遥游》的采访中,陈怀恩所遭遇的困境不仅来自于余光中本人,还来自与余光中有关的作家、学者。“想要采访一些人聊聊余老师,这时候我们就发现,岛内的一些作家、学者都蛮忌讳谈余老师的。他的诗很感性,很浪漫,但本人个性强,太好斗了,不同时期与不同文学阵营都有过论战,这可能让一些人觉得有些敏感,不敢招惹。”陈怀恩说,虽然大家对余光中的文学成就都是认同的,但涉及出镜访谈,很多人都拒绝了。

或许,这些戒备和隔阂要归于从上世纪50年代起余光中参与过的几次文学论战。50年代的台湾还处于戒严期,物质生活也并不丰富,但那却是个文学蓬勃的年代。除了实用主义的“战斗文艺”,诗歌是当时最受青睐的文学形式。在五六十年代间,台湾最著名的诗社有纪弦成立于1953年的现代诗社,覃子豪成立于1954年的蓝星诗社和由张默、洛夫发起的创世纪诗社。三大诗社都秉承现代主义的精神,却又各有主张。余光中属于以学院派为主的蓝星诗社。他早期所卷入的论战也大多为诗社而战。在诗风温柔敦厚的蓝星诗社,余光中是一把锋利的刀,刺出去总能伤敌,而且他本人韧性极强,在论战中极少主动缴笔,也少有求和的意思。在那场与学生的讨论中,余光中刻意轻视纪弦,也是因为早在上世纪50年代,他就与这位诗坛前辈有过数轮关于现代诗和现代主义的论战。

五六十年代的台湾是拥抱西洋文学的年代,拥抱西方现代主义的年代。当时,台湾与美国正处于蜜月期,知识青年读外文系,去美国留学就成了一条通往世俗成功的康庄大路。在文化界,这条定律依然成立。余光中、郑愁予、痖弦、王文兴、白先勇等一批出生于上世纪二三十年代的作家都有过留洋经历,甚至早早就定居海外。即便没有真正留美,很多人也为此做足了准备,早已将自己的文学眼界和抱负投向了欧美文学。

从中国古典诗词直接衔接西方现代主义,这是台湾所走的路,也是台湾现代文学走过的路。余光中的台大师弟、作家王文兴说,他与余光中这位老学长最大的共同点就是对近代白话文没有兴趣,他们更倾向于古典诗词和西方现代主义。“从高中开始,我就几乎只读英文小说,即便是19世纪法国和俄国的文学作品,我也找英文译本来看。”在王文兴成长的那个时代,他不是个例。

除了诗社,五六十年代也是大学生和文学青年办杂志刊物的好时候。王文兴就曾与白先勇、陈若曦、欧阳子等人一起创办《现代文学》杂志,这本杂志继承了前身《文学杂志》的精神,大量介绍西方现代派文学作品和理论批评,是当时推动现代诗和现代派小说发展的文学重地。“当时,余光中还在台大教书,我们经常讨论古典诗词和现代主义作品。”王文兴说。

后来,70年代末那场将余光中推向风头浪尖的“乡土文学论战”王文兴也曾卷入其中。70年代是台湾政治和文化风向转变最快的年代,钓鱼岛事件、台湾退出联合国、尼克松访问北京……一连串的政治重创让台湾青年一代陷入了失落和迷茫。当时的文学与艺术也随政治局势一起,渐渐收起了向外延伸的触角,开始低下头思考“我是谁”“我从哪里来”以及“脚下的这片土地究竟意味着什么”。在这样的氛围下,乡土文学势力变得强大起来,乡土文学与现代主义之间的辩论也愈发激烈。

当时,余光中刚刚结束又一次留洋,经历了美国文学和流行文化的洗礼,他对现代主义的态度更坚定,因此,他与陈映真等乡土文学主力打得不可开交。

而当时,王文兴也出版了自己的现实主义小说《家变》。无论从题材还是文体上来,《家变》都是西洋文学的儿子。“争议很大,左右夹攻,保守派、国民政府内部反对,本土派也打击这本书。”当时,王文兴也发表了题为《乡土文学的功与过》的演讲,后来被改动过的版本登在报纸上,引起轩然大波。“本来我同时受聘于台湾大学中文系和外文系,那场风波之后,中文系把我解聘了。”

尽管争端不断,但上世纪六七十年代的确是台湾文学与文化的一段黄金期。当时,大陆正处于“文革”时期,文学与文化发展几乎停滞,而香港正在纸醉金迷,六七十年代的台湾无疑是当时华语世界的中心。

随着大陆“文革”的结束,大陆与台湾开放往来,无论是现代派诗歌、现代派小说还是乡土文学,那批在特殊时期诞生的台湾文学作品都滋养了一代大陆文学青年。影响还不止局限于文学,像余光中的《乡愁》一样,有些文学作品成了一代人的文化记忆。

诗与歌

上世纪70年代,时局与时代的震动不仅局限在台湾文学界,它也成为那个时代共同的情感牵连。文学内部现代主义与乡土派的争论不止,但下沉到普通大众中间,流派并不重要,直击人心、抚慰伤痛才是文学的力量。当时,年轻人找到了他们自我解救的良药,余光中、罗门、周梦蝶等现代派诗人的作品成了台湾文学和文艺青年排解苦闷与寻找自我的精神寄托。endprint

影响台湾流行文化至今的那场“台湾民歌运动”就是从诗歌开始的。70年代初,后来“民歌运动”的核心成员胡德夫已经从台湾大学外文系退学,为了生计,他白天打两份工,晚上就在哥伦比亚咖啡厅唱歌赚钱。那个时代的台湾,年轻人还是极度崇拜美国文化的,所听的音乐也大多是美国流行歌曲和摇滚乐,再夹杂些“旧上海”风花雪月的歌曲,以及日本的小情小调。胡德夫也不例外,他早期在哥伦比亚咖啡馆唱的也大多是外文歌。因为在淡江中学组过蓝调四重唱的关系,他倾向于唱黑人音乐,唱美国民谣,最能被鲍勃·迪伦的作品打动。

那时的哥伦比亚咖啡馆像是年轻人和穷学生的明星咖啡馆(台湾五六十年代文学地标),胡德夫、李双泽、杨弦,音乐界的老大哥李泰祥、人称“小张大千”的画家张杰、胡德夫的前妻潘小姐,还有后来走红的胡因梦、张艾嘉,大家都常年混在哥伦比亚咖啡馆里无所事事,那是一段大家回忆起来都觉得阳光明媚的日子。

胡德夫还记得和李双泽的那次不打不相识。当时,胡德夫正像往常一样在台上唱歌,李双泽突然挑事。“你不是卑南族的吗?会不会唱你们自己民族的歌?”胡德夫被问傻了,只得回答,“我想想,想想看”。李双泽没理会胡德夫,径直走上台,他向胡德夫借了吉他,连唱了两首老一辈台湾民谣歌手陈达的歌。“还好我没被他考倒。”胡德夫绞尽脑汁,想起一首小时候爸爸常唱给他的歌,“歌词记得差不多,勉强能唱完整。”从站在台上,唱出母语的那一刻起,胡德夫就觉得整个哥伦比亚咖啡厅的氛围都不同了。以往,他的歌声和音乐只是咖啡厅的背景音,没有人认真听他究竟唱些什么。但那天,他一开口,整个场子都安静了,音乐第一次成了咖啡厅的主题。“一首歌唱完,李双泽第一个站起来鼓掌,大家都手舞足蹈。”胡德夫说,那首歌后来有了个名字,叫作《美丽的稻穗》。《美丽的稻穗》首演那天,坐在台下的不仅有李双泽,还有另两位民歌运动的重要发起人杨弦和陶晓清。

胡德夫与李双泽不打不相识,两人很快成了好友。从那次上台抢吉他事件之后,胡德夫也开放了自己的表演舞台,李双泽、杨弦、胡因梦等人经常上台唱歌。一时间,那间小小的咖啡厅成了这些年轻人展示自己的舞台。

唱过《美丽的稻穗》之后,胡德夫不再甘于只唱过去那些英文歌,也不甘于只有这一首拿得出手的民谣歌曲。他开始和自己的同族前辈、伙伴學习,也尝试学习阿美族、布农族等其他民族的歌曲。从民族视角切入,为台湾少数民族发声,这也成了之后几十年胡德夫的音乐创作主题。

杨弦是李双泽的高中同学,经常和李双泽、胡德夫一起混迹咖啡厅那些日子,他还在台大读研究所。和胡德夫、李双泽一样,杨弦也喜欢鲍勃·迪伦、Peter,Paul&;Mary、约翰·丹佛(John Denver)、Neil Young等欧美音乐人的作品。大学时,他曾加入过合唱团,练了一年合唱,就觉得合唱团的风格太保守,并不适合自己,于是,转而学习吉他和作曲。1974年,余光中的诗集《白玉苦瓜》问世。这本诗集里收录了《乡愁四韵》《乡愁》《民歌手》等诗歌。“给我一张铿铿的吉他,一肩风里飘飘的长发。 给我一个回不去的家,一个远远的记忆叫从前……”这些浅显又忧伤的诗句深深触动了杨弦,让他有了为诗歌谱曲的冲动。

《白玉苦瓜》是余光中从美国丹佛归来后出版的诗集,诗风明显受到当时美国民谣和摇滚乐的影响。“答案啊答案,在茫茫的风里。答案啊答案,在茫茫的风里。”《白玉苦瓜》集中诗歌《江湖上》的写法就明显借鉴了鲍勃·迪伦的歌曲《blowing in the wind 》。在那首歌里,鲍勃·迪伦曾写道:“The answer, my friend, is blowin' in the wind. The answer is blowin' in the wind.”(答案啊,我的朋友,它在风中飘。答案,他在这风中飘。)余光中的诗与鲍勃·迪伦的歌异曲同工。

哥伦比亚咖啡厅和胡德夫被一首《美丽的稻穗》捧红,那之后,他上过电台和电视节目,也陆续演唱了很多台湾少数民族歌曲,但生活还是老样子。有一天,他突然看到李双泽在画演唱会海报。“我们要给你办一场演唱会,在篮球馆里。”胡德夫觉得李双泽疯了,那个年代,大明星都在歌厅里唱歌,没有人办过演唱会。李双泽坚持要办,前前后后忙活了很久,还招揽了当时文化界的很多人出席演唱会。

胡德夫筹划演唱会的同时,杨弦已经完成了自己第一首“以诗入歌”的歌曲《乡愁四韵》的创作。他和胡德夫、李双泽商量着,在胡德夫的演唱会上发表这首歌曲。

就这样,1974年,胡德夫在台北国际学舍举办了人生中第一场演唱会——美丽的稻穗。在那场演唱会上,杨弦的《乡愁四韵》也第一次登台亮相。“给我一瓢长江水啊长江水”的歌声一出,弥漫于上世纪70年代台湾人心中的乡愁终于找到了发泄的出口。而歌词的原作者余光中也正坐在台下,见证着自己的诗歌以音乐的方式传播得更远、更悠扬。

演唱会结束之后,杨弦与余光中有过简短的交流,他征得了余光中的同意,打算将更多对方的诗歌谱曲入歌。与此同时,胡德夫也在思考“以诗入歌”的可行性。和余光中相比,他更喜欢周梦蝶的作品和老先生的为人。在台大外文系念书,以及后来在咖啡厅唱歌期间,胡德夫经常走去位于西门町附近的明星咖啡馆看望摆书摊的周梦蝶。“当时的西门町,台北最热闹的地方,明星咖啡馆里文人墨客的名利场,周公就在那么车水马龙的地方摆书摊,他就像他诗中写到的一棵菩提树,买书,写书,一晃几十年。他可以让人静下来。”于是,他选了周梦蝶的诗作《菩提树下》入歌,唱过几次,没有录制专辑,也没有正式发表。

胡德夫的首场演唱会结束一年后,杨弦也迎来了属于自己的演唱会。1975年6月6日,小雨,杨弦在台北中山堂举办了“现代民谣创作演唱会”,一次性发表了《乡愁》《民歌手》《江湖上》《乡愁四韵》等八首改编自余光中诗歌的作品。演唱会当天,杨弦还邀请余光中上台,朗诵了他的代表作《乡愁四韵》。

演唱会结束两天后,杨弦、胡德夫、李双泽、陶晓清,以及滚石唱片的段宗谭、黄宗柏受邀到余光中家中小聚。当场大家就决定了一件大事:将杨弦创作的八首歌曲录制成专辑发表,而专辑名就定为《中国现代民歌集》。endprint

没过多久,杨弦就在当时的和丽风唱片公司完成了专辑录制。后来,这张成本只有5000块的专辑被视作“台湾民歌运动”的开端。

太平洋吹来的风

《中国现代民歌集》面世后,杨弦又很快发行了自己的第二张专辑《西出阳关》。在那张专辑里,罗青、张晓风、杨牧等人的诗也被杨弦谱曲演唱,与此同时,杨弦也自己动手,尝试创作了几首诗作为歌词。

两张专辑之后,杨弦毅然离开了台湾,到美国读书。“音乐只能是业余做的事。”这是理工科出身的杨弦一直信奉的原则。1979年底,李双泽因救人在海边溺水身亡,留下了《美丽岛》和《少年中国》等歌曲被人传颂,很多年后,胡德夫把这两首歌收录在自己的专辑里。

三人中只有胡德夫在继续登台演唱,但好景不长,80年代初,因为致力于少数民族的民权运动,胡德夫被当局限制演出,在很长一段时间里,他都没能在公开场合登上舞台。

“但没关系,这颗民谣的种子已经种下了。”在胡德夫看来,那场“台湾民谣运动”的影响是深远的,直到今天,它为歌坛和台湾流行文化带来的新气象依然有影响力,“非科班出身的文化青年开始有机会写歌、唱歌,那种独立的创作方式在现在的乐坛依然有延续”。

这种影响力甚至早就跨过海峡,传到了中国大陆。“我们开了个头,真正让台湾民谣在华人世界有影响力的人是李泰祥。”胡德夫说,当年,李泰祥也是哥伦比亚咖啡馆的常客,“那样一位古典音乐家、小提琴大师,开始关注我们年轻人乱搞的东西,那是非常难得的”。李泰祥不仅关注,还亲自参与了那场运动。在他的组织和创作下,更多诗人的作品被用来“以诗入歌”,那首他作曲、三毛作词、齐豫演唱的《橄榄树》也成为华语最经典的作品之一。

越来越多年轻的创作者卷入了这场运动,罗大佑、侯德健等一批音乐人将这场运动变得更通俗化,也更流行化。上世纪80年代,中国大陆进入“文革”后的一段文化爆发期,《乡愁四韵》《橄欖树》《龙的传人》《童年》等歌曲随《白玉苦瓜》《盐》《台北人》等文学作品一起传入中国大陆,成为几代人传唱的经典。

当年混迹在哥伦比亚咖啡馆的胡因梦、张艾嘉后来都进入了电影圈。前者成了红极一时的明星,后者不仅在香港出道,成了邵氏时代的电影女主角,还成了上世纪80年代那场“台湾电影新浪潮”的重要参与者。

2017年,胡德夫在台湾发行了自己的新专辑《时光》。收录的作品大多是他在上世纪70年代演唱过的歌曲。其中就包括那些只唱过几次、因没钱录制而来不及发表的周梦蝶诗歌。对胡德夫来说,这张专辑是68岁的自己与20岁自己的对话,也是对那个诗与歌的时代最朴实的致敬。endprint