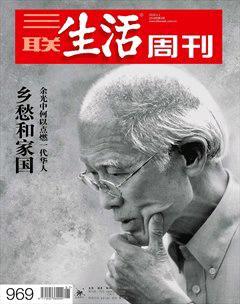

乡愁和家国余光中何以点燃一代华人?

曾焱

《乡愁》写于1972年,但直到1974年才收入余光中先生的个人诗集:《白玉苦瓜》。台湾民歌手胡德夫记得,出版没多久,他就读到了这本书和这首诗。那年他24岁,在台北的哥伦比亚咖啡馆驻唱,那是个在文艺圈很受欢迎的场子,胡因梦、张艾嘉和杨弦等人都在那边混。胡德夫出生在台东,土生土长,但他在接受本刊采访时,却记得《乡愁》三十几年前是怎样刹那间从他心上拨过:“自己从小11岁(时)就北漂到台北,对那种乡愁的感觉深有体会。再加上小时候我的村庄里有很多老兵,他们在我父亲的农庄里过他们最后的日子。很多老兵非常疼爱我,这些老兵很多后来都成了我的姨丈、姑丈,成为亲戚。所以从小就会听他们讲到故乡,讲到故乡生活的丰美,讲到故乡的人,以后都没有机会见面了。他们都是十六七八岁来的。我看到这首诗就会想到小时候看到他们那个眼神,那种无奈和空洞。我的姐夫在开放探亲的前一年就去世了,有些人更早去世了。他们站在海边往对岸看的样子我从小就看到过。”胡德夫所叙述的场景,对那个年代长大的台湾人来说,不陌生。

2004年8月18日,诗人余光中回到故乡泉州永春参加活动

樊善标对《乡愁》的记忆,属于更晚一辈,差异就比较大。樊现在是香港中文大学中文系副教授,余光中的研究者。1983年他考入港中文,大二上过余的现代文学课(余在1974年至1985年间任教于港中文),他印象中是本科期间读到了这首诗。香港当时的政治环境和台湾很不一样。樊善标祖籍广州,但长在香港,父母也在香港生活。他很小的时候,大约“文革”期间,就有机会回老家广州看望祖父祖母和叔叔。“我最牵挂的人其实在香港,所以我就没有乡愁。我觉得跟我背景差不多的人,也不会对《乡愁》这首诗有很强烈的感觉。我的意思是,台湾跟大陆有很强烈的感觉,而且海外的华人也有,但香港不会特别强烈。”从诗文学角度,樊印象更深刻的是《与永恒拔河》。在他和同伴们眼里,余光中这本诗集和《白玉苦瓜》一样,“技巧成熟,很有法度”。他印象中没有跟其他朋友讨论过《乡愁》,“因为的确没有很强烈地为这首诗触动”。至于《乡愁》在80年代中期传入大陆后,会那么轰动,形成那么深久的流行现象,“我完全没有想到”。

《乡愁》在大陆公开出版物上发表,则是1982年。余光中于2017年12月14日去世后,四川老诗人流沙河曾被各路记者追访数日,以致严重失声,沙哑不能言,只好由其夫人来负责向本刊核正他和余光中的交往细节——1982年,正是流沙河在大陆《星星》诗刊上所写一月一篇的专栏,将以纪弦等为代表的12位台湾老诗人,第一次比较完整地介绍给了大陆读者。其中第三位诗人就是余光中。这些文章第二年由重庆出版社结集为《台湾诗人十二家》出版。但此时若说“余光中热”还为时过早。虽然流沙河个人对余的诗十分喜爱,这从他选取的诗歌数量可以看出(12人中,唯有余光中和痖弦被收录了20首作品),但在余光中20首里,流沙河于文章中较多评说的,是另一首《当我死时》:“当我死时,葬我,在长江与黄河之间/枕我的头颅,白发盖着黑土/在中国,最美最母亲的国度/我便坦然睡去,睡整张大陆/听两侧,安魂曲起自长江黄河/两管永生的音乐,滔滔向东……”

1928年出生的余光中,21岁离开大陆,写这首诗的时候则是1965年,正受聘于美国密歇根州立大学英文系担任教职。《当我死时》的“古香古色的国调”,至少从那篇文章看起来,那个时候是比《乡愁》更为吸引流沙河的。而一位大陆重要诗人更为坦率地和我聊起,80年代,他们这代青年开始写诗的时候,所仰慕的台湾诗人并非余光中,而是痖弦和商禽。也许在他们心里,痖弦的《深渊》等诗所标程的“精神体量”,才足以和大陆诗人食指在1968年沉吟而出的《这是四点零八分的北京》《相信未来》对峙。

1983年,还有一件对于两岸文学界来说算得上重要的事情,就是在新加坡召開的第一届“国际华文文艺营”。当时,两岸关系尚未正式“破冰”——直到四年后的1987年10月15日,台湾当局才宣布开放台湾居民到大陆探亲;同年10月16日,国务院办公厅经国务院批准,公布了《关于台湾同胞来祖国大陆探亲旅游接待办法的通知》。至此,两岸才打破自1949年以来长达38年的冰封期——而新加坡那次,作为台湾代表的诗人洛夫日后回忆,大陆仅有艾青、萧军和萧乾三位老作家出席,“这可说是两岸作家首次正式在一起开会”。艾青曾是洛夫青年时期的现代诗歌偶像,但洛夫对其作品的印象,一直停驻于1949年,他渡海时携带的那本艾青诗集。两岸几十年隔绝,一方面造成文化人对于彼此作品相当陌生,因为鲜有渠道可以读到。另一方面,大陆当时的大众诗歌土壤经过“文革”,已经和“五四”时期的新诗传统断开日久。有个细节应该被注意到,即在1980年,人民文学出版社编辑部曾出版过一本《台湾诗选》,书首的“出版说明”中写道:“本书收入台湾省作者的诗作90余首,都是从台湾出版的报刊、书籍中选的。这些作品,有的抒发怀念家乡、盼望亲人团聚、要求祖国统一的强烈情感;有的歌颂劳动,赞美爱情,描绘自然风光,反映人民生活……”但我对其目录检索再三,却没有在这90首诗歌中发现余光中的《当我死去》《乡愁》,较为熟悉的名字,只找到了蒋勋。台湾早在60年代中期即评选出了“台湾十大诗人”,后来流沙河说,他的“台湾十二大诗人”即主要依据于此名单。而在人民文学出版社的这本诗集中,和未来我们所熟悉的台湾诗人几乎没有交集。直至1987年,《人民日报》台湾专栏刊登了《乡愁》,虽然只有豆腐块大小,但在两岸关系刚刚破冰的时刻,其影响是超过了诗歌本身的。之后,随着中央人民广播电台、中央电视台在节目中对这首诗的朗诵,余光中的名字开始在大陆广为传播,“余光中热”逐渐形成,“乡愁”也符号化了。

如果只论诗坛,在两岸诗人重新面对彼此的七八十年代,也正是两岸的诗歌都相当兴盛的时候。大陆以诗人北岛、舒婷等为代表的“朦胧诗派”成为一代青年偶像,台湾诗坛同时段崛起的两脉思潮是“乡土文学”和“回归传统”。余光中在“回归传统”一派中确为走得很远的代表人物,《乡愁》是他这一阶段的创作里面,流行度极高的作品。余光中的乡愁,并非他一个人的乡愁,而是台湾那一代文化人的乡愁。五六十年代后期,台湾现代诗坛最有影响力的诗社,现代派和蓝星,实际上都是由大陆渡海去台的已经有创作经历的诗人组成,虽然他们在诗文学方面各有主张甚至于辩论中剑拔弩张,但近似的人生际遇,实则让他们未来几十年走了许多相似的心路。同时期的台湾诗人如痖弦、洛夫等人,和余光中一样,终其一生都在追求“现代化的中国诗”,即将中国传统诗学和西方现代主义融会而创生中国现代诗。如果要追溯乡愁母题的由来,部分可说起源于此。整个台湾诗坛在70~80年代,不断有这类乡愁主题的诗作诞生。比如洛夫,1979年诗人第一次到香港,站在落马洲边界,远望相别30年之久的中国内地,他写下了同样广为传诵的《边界望乡》,“望远镜中扩大数十倍的乡愁/乱如风中的散发”。

但是,自80年代以来,为什么这些人里面,却只有余光中以“乡愁诗人”的形象,在大陆获得了如此巨大的声誉和影响力?我们这组封面文章,即想脱离为名人立传的视角,而通过对当事人的采访和历史资料的梳理,来呈现一个人、一首诗的影响力如何从文学领域向更为复杂的历史和社会背景延伸。或者换种表达,我们希望能够完成对一个特定历史时代和政治环境下的诗人其文学性和社会性的多重叙述。

记者王丹阳、艾江涛、刘怡、宋诗婷和鲁伊,将从他们各自的角度,去探寻个体和时代的关系,以及个体何以以诗歌点燃一代华人的乡愁和家国之情:余光中诗歌在70年代背景下台湾的发生和传播,如何抵达大陆,并为大陆文化所接受?各个时期台湾所发生的重大政治事件和整个台湾社会心理的根本变化,如何促使余光中那一代文化人由完全西化,转而向华人文化寻求滋养?他们以及他们下一代的“在岛屿写作”,如何形成传承、反对和超越?

诗人洛夫曾将乡愁诗分为大乡愁和小乡愁,小乡愁抒个人心绪,而大乡愁抒的是家国情结——这也就是余光中后来在大陆访问时反复谈到的,华人群体所不能舍弃的,其实是一种“文化乡愁”。在现在的全球化背景之下,它可能看起来日益脆弱且令人困惑,但是无论如何,这都是断不了的一根血脉。