内外部人异质信念与企业的投资决策

邓剑兰 顾乃康

(1.国信证券股份有限公司 博士后工作站,深圳 518001; 2.中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

内外部人异质信念与企业的投资决策

邓剑兰1顾乃康2

(1.国信证券股份有限公司 博士后工作站,深圳 518001; 2.中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

构建了内外部人异质信念通过市场时机机制和迎合机制影响企业投资的理论模型,并在对模型结论进行具体讨论的基础上提出实证研究假设。在此基础上,使用我国上市公司2004—2013年的样本数据进行了实证检验,并结合我国股权高度集中的制度环境背景对研究进行了拓展性探讨。结果发现:当外部人相对内部人对企业价值更为乐观时,企业的投资支出增加,且过度投资程度更严重;内外部人之间的异质信念主要通过迎合机制对上市公司的投资决策产生具体影响,且该机制仅在控制大股东控制权私利水平较高时起显著作用;内外部人异质信念通过市场时机影响企业投资的作用效果较为有限,原因可能在于,内外部人异质信念下因有利市场时机而增加的企业权益融资未被用于企业的新增投资支出。

异质信念;投资决策;控制权私利

一、 引言及相关文献述评

已有研究表明,无论是在理性还是在非理性的框架下,信息或个体的异质性均会导致异质信念普遍存在(Hong et al.,2007;Hackbarth,2008;Banerjee,2011;Bhamra et al.,2014)。国内外众多学者分别就投资者之间的异质信念以及内外部人之间的异质信念如何影响企业的投资决策进行了探讨,结论大多指出投资者之间的异质信念可能引致市场错误定价,并进而通过市场时机机制或迎合外部投资者机制对企业的投资决策造成重要影响。相关理论认为,投资者非理性偏差具有系统性和不可抵消性,“错误定价”无时不在,其对公司投资决策产生影响的作用机制主要包括“市场时机机制”和“迎合机制”。其中,“市场时机机制”的理论指出,市场估值决定公司权益资本成本水平,市场错误定价带来企业融资的“市场时机”,并通过外部融资成本因素间接对公司投资产生作用(Bakke et al.,2010);“迎合机制”的理论则认为,在外部股东治理压力下,基于维护自身利益需要,管理者会为维持或推高短期股价而进行迎合市场预期的投资,公司投资受市场错误定价的直接影响(Polk et al.,2006)。近年来,学者采用不同的检验方法针对市场“错误定价”下的市场时机理论和迎合理论进行了联合检验,但结论并不一致。例如:Dong et al.(2007)、Alzahrani et al.(2014)、张戈等(2007)、许致维等(2014)以及蒋玉梅(2014)的实证检验发现,市场错误定价通过市场时机机制和迎合机制共同影响企业投资;然而,Baxamusa(2011)则没有找到支持这两种理论的足够证据。

虽然关于投资者之间的异质信念对企业投资决策的影响研究已经取得较为丰富的成果,然而却少有研究直接针对内外部人之间的异质信念及其引致的相对市场估值分歧是否并且如何影响企业的投资决策进行深入讨论。对于内外部人之间异质信念对企业投资决策影响的研究仅在近年才取得初步发展,成果相当有限。Thakor et al.(2006)实证检验了内外部人意见分歧与公司投资规模以及托宾Q值之间的关系,结论表明,内外部人意见分歧能够用于解释企业的投资价格敏感性。Thakor(2008)首次尝试基于内外部人的意见分歧建立了较为系统的理论模型,在此基础上探讨了意见分歧对企业包括资本成本、资本预算、投资支出、融资偏好、股利政策等在内的一系列决策问题的具体影响,其中,他们认为,企业的实物投资将随意见分歧程度的加大而减小。Thakor et al.(2011)在控制托宾Q后发现,内外部人之间的异质信念与企业投资呈负相关关系,且该负相关关系在财务弹性较强的企业样本中较为显著。

事实上,在内外部人异质信念下,内部人认为资本价格可能被“高估”或被“低估”,即被“错误定价”。因此,内外部人之间的异质信念可能与投资者之间的异质信念相似,通过市场“错误定价”作用于企业的投资决策。国内的研究中,虽然鲜有学者对内外部人异质信念下的企业投资行为进行直接探讨,但诸多文献考察了投资者非理性(即投资者情绪)下市场错误定价对企业投资决策行为的影响。张戈等(2007)验证了投资者情绪引致的市场误定价是否并且如何影响我国上市公司的实际投资。他们的研究结论表明,我国上市公司更多通过迎合投资者高涨情绪而进行投资;但是,对于流通股市值较高的公司,仍有证据支持主动融资机制。蒋玉梅(2014)使用剩余收益估值模型衡量市场的“错误定价”,对错误定价影响企业投资的迎合机制以及市场时机机制进行了实证检验。结果发现,在我国的资本市场中投资者情绪主要通过迎合机制直接影响企业的投资行为,市场时机机制下股权融资渠道的影响比较有限。从上述文献来看,针对市场时机是否影响企业投资决策,研究结论仍存在分歧。

由此可见,当前针对内外部人异质信念下企业投资决策的研究还存在较大的提升空间。现有文献多从企业内部人是否依据外部投资者的“错误定价”或“市场(投资者)情绪”是否影响企业内部人决策两个方面展开讨论,也即是考察内部人的决策是否受资本市场价格的驱动,Baker(2009)对此做出了较为全面的总结。然而,直接针对内外部人之间异质信念造成的相对市场估值差异是否会影响企业的投资决策,这一命题的研究还比较匮乏。这也是本文关注的重点。有鉴于此,本文着重探讨内外部人之间的异质信念是否会对企业的投资决策产生实质性影响,以及这种影响的作用机理是怎样的。具体而言,本文将在理论和实证两个层面细致探索内外部人异质信念与企业的投资决策行为之间的关系。

二、 理论模型与研究假设

(一)模型的基本假设

本文模型的基本假设如下:

(1) 假设企业的现有资产全部由权益融资获得,且现有资产当前的价值为V0。在零时刻(即当前),该企业面临一个投资机会,其初始的投资资本为I,且该投资机会不具有可推迟性。一旦实施投资,该企业的企业价值将增至qV0。

(2) 假定企业当前没有可用的内源资金,且初始的投资资本I将全部通过外部权益融资筹集。在初始状态(即零时刻)该企业的总股份有n0股,老股东在新增权益融资中是消极的,即投资项目所需的初始资本I全部由向外部投资者增发Δn股的股份来融资,而老股东听任控制权的稀释且不再新增持股。

(3) 假定在向外部投资者募集资金时,作为内部决策者的老股东与外部投资者之间存在异质的信念。在本文的具体建模过程中,内外部人之间的异质信念主要体现在内外部人对企业现有资产的当前价值V0和新投资项目可带来的企业价值扩张倍数q这两个参数的不同估计上。正是这种异质信念将导致内外部人对企业新发行证券的价值存在不同的估计。全文将使用上标i代表外部投资者的信念,使用上标s代表内部人即老股东的信念。

(4) 假定内部人在进行目标函数的确定时赋予长期价值(即在老股东看来的财富价值)的权重为1-k,赋予短期股价收益的权重为k。也即是说,k反映内部老股东迎合外部投资者的程度。

(二)内外部人异质信念下的企业投资决策

根据以上假定,若企业不进行新的投资活动,内部老股东的目标函数为:

(1)

若企业选择向外部投资者筹集权益资金I进行新项目投资,那么在内部老股东看来投资后的目标函数为:

(2)

其中,α为向外部投资者筹集权益资金I后老股东新的持股比例,该持股比例与当前股价有关,而当前股价则反映了外部投资者对公司价值的信念水平。α由下式决定:

(3)

将式(3)代入式(2)可得:

(4)

显然,对于内部老股东而言,只要WI≥WU,他就会选择进行新项目投资。也即是企业选择进行投资的条件等价为:

k

+(1-k)

(5)

为外部投资者看来的投资项目NPV值,记为NPVi。由此,式(5)也等价于:

kNPVi+(1-k)NPVs

(6)

(7)

假设1:在其他条件一定的情况下,外部投资者相对内部人对企业价值高估程度越大,企业的投资支出越高,过度投资越严重。

(三)内外部人异质信念影响企业投资的“市场时机机制”

进一步,探讨内外部人异质信念影响企业投资的背后机制,即包括“市场时机机制”和“迎合机制”。先考察不存在内部人迎合外部人的情形。若k=0,那么内部老股东在做出投资决策时并没有迎合外部投资者。此时,式(7)等价于:

(8)

显然,不等式式(8)右边的正负号仍然受内外部人异质信念的影响。事实上,这刻画的是内外部人异质信念下“市场时机”影响企业融资进而影响企业投资的市场时机作用机制。该理论机制认为,当外部投资者对企业价值高估时,企业进行权益融资的资金成本较低,即存在市场时机溢价(Bakke et al.,2010)。正因为此,企业内部人更倾向于在外部投资者高估企业价值时进行过度的权益融资,进而引致过度投资。

假设2:内外部人之间的异质信念通过市场时机机制间接影响企业的投资决策,且随着外部投资者对企业价值高估程度增大,企业的过度投资程度对新增权益融资的敏感度提高。

(四)内外部人异质信念影响企业投资的“迎合机制”

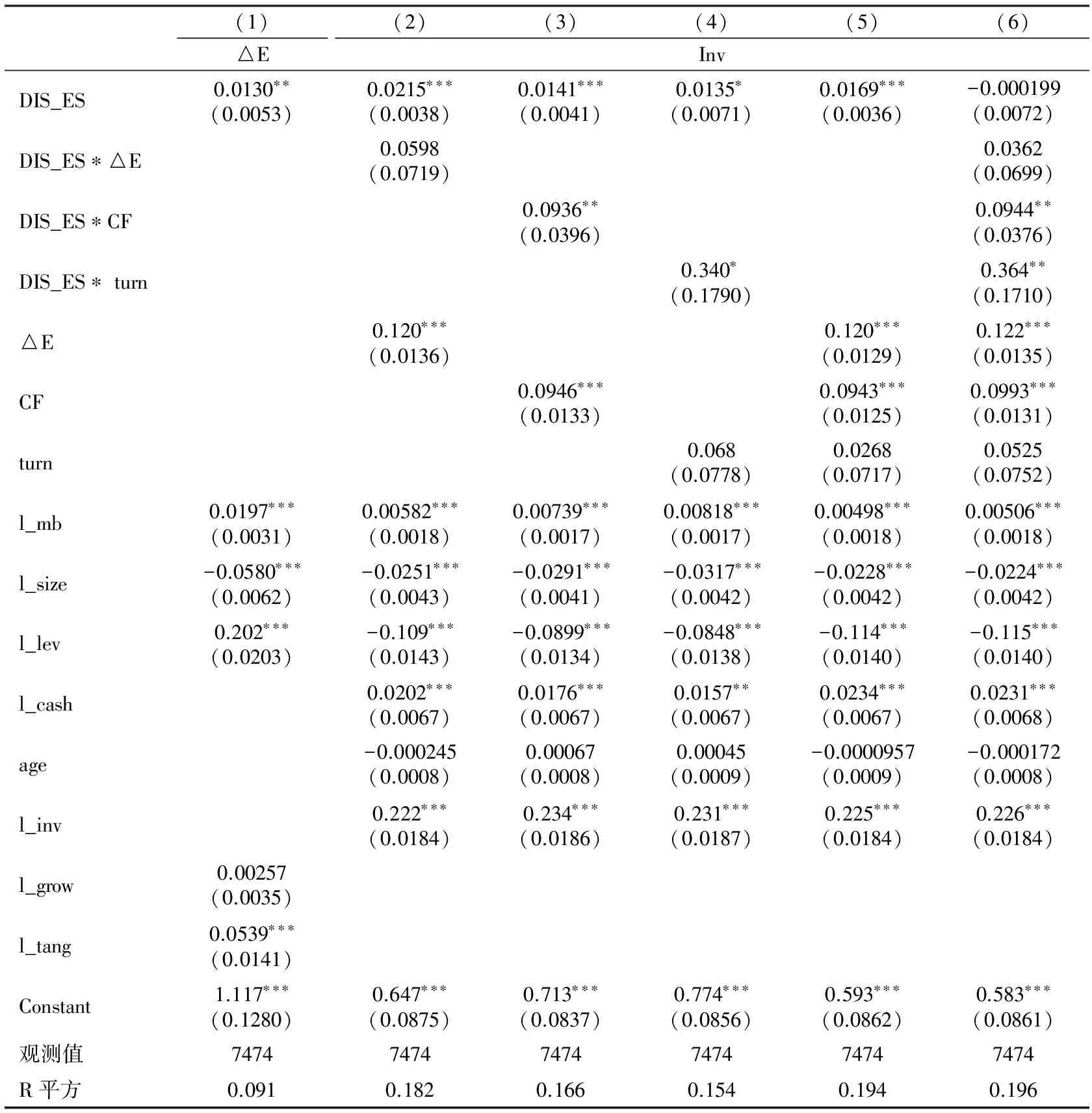

进一步探讨内部人迎合外部投资者的情形。极端地,若k=1,那么内部老股东在做出投资决策时是完全迎合外部投资者的。此时,式(7)等价于NPVs≥-(NPVi-NPVs),或者说是NPVi≥0。即是说,如果外部投资者高估企业价值(NPVs 进一步观察式(7),我们可以发现,随着k的增大,也即是随着内部老股东迎合外部投资者的程度加强,内外部人异质信念通过迎合机制影响企业过度投资的程度提高,而通过市场时机影响企业过度投资的程度则降低。由此,可以得到本文的假设3: 假设3:内外部人之间的异质信念通过迎合机制直接影响企业的投资决策,且随着内部人迎合外部投资者的程度加强,内外部人之间的异质信念对企业投资支出(或过度投资程度)的影响更为显著。 (一)样本选择与数据来源 本文使用2004—2013年间的A股上市公司进行研究,并对样本进行了如下处理:(1)剔除内外部人异质信念指标数据缺失的样本;(2)剔除金融业数据;(3)剔除极端数据,包括负债比率大于1或小于0的数据等;(4)剔除重要财务数据缺失的样本。经过上述筛选,本文的最终样本涉及1792家上市公司,共计7474个样本。此外,我们对连续的财务数据进行了前后1%的Winsorize处理。本文所用数据来自于国泰安Csmar和Wind数据库,数据处理使用了Stata 12软件。 (二)关键变量的衡量 1.内外部人异质信念的衡量 已有研究对外部人之间的异质信念给出了许多衡量指标,但针对内外部人之间的异质信念进行衡量的研究还较少。现有文献中,Dittmar et al.(2007)采用以下四种指标作为内外部人意见分歧的代理变量:一是,企业实际收益与盈余公告前50天内分析师一致预测(即算术平均值)的每股收益之差,这被后续研究称为盈余惊奇(earning surprise);二是,分析师之间的意见分歧,即分析师预测离差(这也通常被用于衡量外部投资者之间的异质信念);三是,两级股票之间的控制权溢价;四是,融资前发生并购的公司其并购效应。Thakor et al.(2011)则使用管理层预测每股收益与分析师一致预测每股收益之差来衡量内外部人之间的分歧程度,其中分析师预测时间为管理层预测之后的一个月内。 考虑到我国数据的可得性,本文参照Dittmar et al.(2007),采用盈余惊奇进行内外部人异质信念的衡量,即实际净利润减去预测年度内至盈余公告前分析师预测的净利润中值*由于我国的分析师预测数据还较少,所以本文直接采用预测年度至盈余公告前的所有分析师预测数据。此外,我们使用分析师预测净利润均值数据代替中位值进行同样的检验,得到与本文一致的结果。,并使用实际总股本进行标准化,简称为DIS_ES。 自Dittmar et al.(2007)的研究以来,学界普遍认为盈余惊奇(DIS_ES)的值越高,外部投资者对企业的前景越可能表示认同并持有相对乐观态度。相关的证据主要来源于两个方面:其一是有关“分析师预测是否代表市场预期”的研究;其二是有关“企业盈余达到或超过分析师的盈利预测水平”(meeting or beating current analyst′ earnings expectation,简称MBE)的研究。前者通过比较分析不同预测主体的未预期盈余所引起的股价反应发现,分析师的盈余预测比时间序列模型的预测更能准确反映市场对公司盈余的实际预期,即分析师盈余预测能够代表市场预期*相比公司管理层,投资者由于专业能力受限或出于时间成本、信息搜寻成本等的考虑,在信息获取方面处于劣势;而相比个人投资者,专业的分析师其信息获取存在优势,投资者会将分析师盈余预测作为市场预期的替代。(Kothari,2001;吴东辉 等,2005)。因此,当上市公司的实际盈余未达到分析师盈余预测水平时,外部投资者会认为上市公司经营或财务状况不佳,他们用脚投票并将导致公司股价下跌;反之,当上市公司的实际盈余达到或超过分析师盈余预测水平时,投资者会认为上市公司的经营状况比较乐观,他们会增持该公司股票进而促进股价上涨。有关MBE 的研究发现,在控制其他条件的情况下,盈余达到或超过分析师预测水平的公司能够在证券市场获得更高的超额回报(Bartov et al.,2002;Kasznik et al.,2002),而盈余未达分析师盈余预测水平的上市公司则出现负的累积异常收益(Brown et al.,2005)。以上结论表明,在上市公司盈余公布之前,分析师的盈余预测能够代表广大投资者的预期,继而影响公告发布后的整体股价水平,从而盈余惊奇也就能够作为外部投资者相对乐观的一个较好的替代变量。 2.投资支出和过度投资的衡量 本文借鉴Richardson(2006)、张会丽等(2012)的方法,以式(9)的回归残差衡量企业的过度投资程度。 Invit=γ0+γ1Invi,t-1+ΩControl_1i,t-1+∑Ind+∑year+εi,t (9) 其中,εi,t是要测度的过度投资指标,后文以OInvi,t代指该指标;企业的新增投资支出Inv,定义为购买固定资产、无形资产、其他长期资产的支出与总资产之比。控制变量Control_1i,t-1包括:企业规模Size,为总资产的自然对数;杠杆水平Lev,为账面的总负债与总资产之比;成长性MB,为企业市值账面比;现金持有量Cash,为现金与短期投资或交易性金融资产之和与总资产之比;企业年龄Age,为企业上市以来的年龄。以上控制变量除Age外均滞后一期。此外,Ind代表行业虚拟变量,本文依照证监会公布的行业分类标准进行划分,制造业按二级分类标准划分,其他行业按大类标准划分;year代表年度虚拟变量。 3.内部人迎合程度的衡量 在本文模型中,内部人迎合外部人的信念做出投资决策。由于数据局限,我们无法具体衡量内部人迎合外部投资者的程度。但是,我们试图通过观察外部投资者的短视程度来间接衡量内部人的迎合程度,其逻辑在于投资者短视能够促使有迎合动机的内部管理者也采取相对应的短视行为(蒋玉梅,2014)。即,当外部投资者短视程度提高时,内部人由于迎合外部投资者的信念,其决策行为也将表现为短视程度提高。因此,本文采用外部人的短视程度来反映内部人的迎合程度。具体而言,借鉴已有文献对外部人短视程度的衡量(Polk et al.,2006),我们使用年均换手率衡量Turn衡量内部人的迎合程度。 (三)检验模型 首先,为检验本文的假设1至假设3,考察内外部人异质信念是否通过市场时机机制或迎合机制对企业投资支出造成的具体影响,我们建立如下检验模型: Invi,t= β0+β1DIS_ESi,t+β2CFi,t+β3ΔEi,t+β4Turni,t+β5DIS_ESi,t×CFi,t+ β6DIS_ESi,t×ΔEi,t+β7DIS_ESi,t×Turni,t+ΨControl_1i,t-1+εi,t (10) 其中,Invi,t为企业的新增投资支出;DIS_ESi,t为衡量内外部人异质信念的指标,该指标的值越大,代表外部人相对内部人越乐观;CFi,t为企业内部经营产生的现金净流量,即经营活动产生的现金流净额;ΔEi,t为企业的新增权益融资额*企业新增权益融资指的是企业新增的外部权益融资。企业的外部融资包括权益融资和债务融资。国泰安数据库定义的“吸收投资收到的现金”包括企业以发行股票、债券等方式筹集的资金实际收到款项净额,本文中新增权益融资ΔEi,t定义为“吸收投资收到的现金”减去“发行债券收到的现金”。;Turni,t为衡量内部人迎合程度的指标。此外,控制变量Control_1i,t-1与式(9)相同。值得注意的是,在上述的检验模型设计中,我们增加考察了投资对企业内部现金流的敏感性,主要目的在于参考Baxamusa(2011)联合检验市场时机机制和迎合机制。根据Baxamusa(2011),企业的外部融资和内部融资是相互可替代的。在市场时机机制发挥作用的情况下,企业在外部融资有利时倾向于使用权益融资进行过度投资,因此降低了对内部现金流的依赖;而在迎合机制发挥作用的情况下,企业虽会迎合外部投资者乐观的情绪进行过度投资,但在融资时却将遵循融资优序理论首选内部现金流。因此,本文不仅考察了投资对新增权益融资额的敏感性,还分析了投资对内部现金流量的敏感性。 根据假设1,我们预期式(10)的回归中β1显著为正,即随着外部投资者相对内部人乐观程度的提高,企业的投资支出增加;根据假设2,我们预期式(10)的回归中β5显著为负,β6显著为正,即随着外部投资者相对内部人乐观程度的提高,企业投资支出对新增权益融资额的敏感性提高而对内部现金流的依赖降低;根据假设3,我们预期式(10)的回归中β7显著为正,即随着内部老股东迎合程度的增加,内外部人之间异质信念对企业投资的影响更为显著。 其次,为进一步检验假设1至假设3,考察内外部人异质信念是否通过市场时机机制或迎合机制对企业的过度投资程度造成影响,我们建立如下检验模型: OInvi,t= α0+α1DIS_ESi,t+α2CFi,t+α3ΔEi,t+α4Turni,t+α5DIS_ESi,t×CFi,t+ α6DIS_ESi,t×ΔEi,t+α7DIS_ESi,t×Turni,t+ΘControl_2i,t-1+μi,t (11) 其中,OInvi,t衡量企业的过度投资程度,DIS_ESi,t、CFi,t、ΔEi,t、Turni,t的定义与式(10)相同。借鉴钟海燕等(2010)、马健等(2013)的研究,式(11)的回归中控制变量Control_2i,t-1还包括:现金股利水平Div;账面市值比MB;资产负债率Lev。此外,μi,t为回归的残差项。与式(10)的回归预期相似,根据本文的假设1至3,我们预期在式(11)的回归中α1显著为正,α5显著为负,α6和α7显著为正。 (四)实证结果与分析 1.描述性统计结果 变量的描述性统计结果见表1。从中可见,我国上市公司内外部人之间异质信念的衡量指标DIS_ES的均值为-0.085,中位值为-0.0358;投资支出Inv的均值为0.0815,中位值为0.057;过度投资指标Oinv的均值为0.0144,中位值为-0.0019*过度投资指标是针对还没有剔除内外部人异质信念指标缺失值前的大样本进行估计衡量得到的,在进一步剔除缺失值后,样本中过度投资指标的均值不再为0。,可见样本中企业虽整体表现为过度投资,但大部分企业在年度内是投资不足的。新增权益融资△E的均值为0.0305,中位值为0,可见样本中大部分企业年度内并没有新增权益融资,年度内没有增加权益融资的样本可能主要通过债务融资或内部资金来扩大投资。 本文还进行了各变量之间的Pearson相关性统计分析,鉴于篇幅限制并未在文中列示。根据统计结果显示,主要控制变量的相关系数均在0.5以下。 表1 相关变量描述性统计结果 2.回归结果与分析 首先,为检验假设1至假设3,考察内外部人异质信念是否通过市场时机机制或迎合机制对企业的投资支出造成的具体影响,我们对检验模型式(10)进行回归,结果见表2。由于模型中有滞后因变量且可能存在个体固定效应,因而我们采用固定效应方法进行式(10)的回归分析。观察表2的结果,主要结论如下: 第一,由列(1)的回归结果可以发现,内外部人异质信念指标DIS_ES的回归系数为0.0130,且在5%的置信水平显著为正。也就是说,外部人相对内部人更为乐观时,企业越倾向于增加权益融资。由此,我们进一步考察企业是否通过新增的权益融资扩大了投资支出。从表2列(2)的回归结果中,我们可以发现,在因变量为企业的新增投资支出(Inv)时,内外部人异质信念指标DIS_ES的回归系数在1%的置信水平上显著为正,这说明在外部人相对内部人更为乐观时,企业的投资支出也增加了。这支持了本文的研究假设1。 第二,由列(2)至列(3)的回归结果可以发现,虽然新增权益融资额(△E)和内部现金流(CF)都是投资支出的重要来源(表现为△E或CF的回归系数显著为正),但是投资支出对新增权益融资额(△E)的敏感性没有随外部投资者的相对乐观程度(DIS_ES)提高而显著增加(表现为DIS_ES*△E的回归系数不显著),反而是投资支出对内部现金流(CF)的敏感性随着外部投资者的相对乐观程度(DIS_ES)提高而增加了(表现为DIS_ES*CF的回归系数在1%的置信水平显著为正)。由此可见,内外部人异质信念导致的企业新增投资支出其资金来源更多依赖于内部现金流,而并非来自于内外部人异质信念下企业可能“择时”而导致的更多权益融资资金。因此,以上证据表明,在我国上市公司的样本中,没有足够的证据支持假设2。 第三,由列(4)的回归结果可以发现,内外部人之间的异质信念指标(DIS_ES)与衡量内部股东迎合程度的指标(Turn)的交叉项系数在10%的置信水平上显著为正。也即是说,随着内部股东迎合程度(Turn)的提高,内外部人异质信念(DIS_ES)对企业新增投资支出(Inv)的影响将显著增强,由此可见企业内部决策人有迎合短视投资者增加更多投资支出的倾向。因此,以上证据支持本文假设3。此外,列(6)的回归结果也进一步支持了前面的结论。 表2 内外部人异质信念对企业投资支出的影响 注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著;括号中为标准误;本文所有的回归分析均控制了时间和行业虚拟变量,且行业依据证监会公布的行业分类标准划分,其中制造业按照按二级分类标准划分,由此共划分为22个产业类别;“l_变量名”代表变量的滞后项。 其次,为检验假设1至假设3,考察内外部人异质信念是否通过市场时机机制或迎合机制对企业的过度投资程度造成具体影响,我们对检验模型式(11)进行回归,结果见表3。为控制个体固定效应,我们依然采用固定效应方法进行回归。观察表3的结果,主要结论如下: 一是,由列(1)的回归结果可见,内外部人异质信念指标DIS_ES的回归系数在1%的置信水平显著为正,即随着外部人相对乐观程度(DIS_ES)的提高,企业更倾向于过度投资。这再次支持了本文的研究假设1。 二是,由列(2)的回归结果可以发现,随着新增权益融资额(△E)和内部现金流(CF)的提高,企业过度投资程度(Oinv)更严重。但在列(5)和列(7)的回归结果中,我们发现DIS_ES*△E的回归系数不显著,而DIS_ES*CF的回归系数在10%的置信水平显著为正,也即是说,内外部人异质信念对企业过度投资的影响更依赖于企业的内部现金流,而非权益融资。以上发现再次表明,内外部人异质信念通过“市场时机”影响企业过度投资的机制可能作用有限,本文的假设2没有得到足够证据支持。 三是,从列(3)、列(4)、列(6)和列(8)可以发现,内部股东迎合程度(Turn)对企业过度投资程度没有直接的影响。但从列(9)至列(11)的回归结果中可知,内外部人异质信念指标DIS_ES与内部股东迎合程度指标Turn的交叉项系数在5%的置信水平上显著为正,即随着内部股东迎合程度的提高,内外部人异质信念对企业过度投资的影响愈加显著。这再次支持了本文的假设3。 表3 内外部人异质信念对企业过度投资的影响 注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著;括号中为标准误;本文所有回归分析均控制时间和行业虚拟变量,且行业依据证监会公布的行业分类标准划分,其中制造业按照按二级分类标准划分,由此共划分为22个产业类别;“l_变量名”代表变量的滞后项。 (五)进一步分析:股权集中背景下控制大股东控制权私利的影响 在我国开展内外部人异质信念对企业投资决策影响的研究,我们遇到了一个重要的制度环境问题。与以美国为代表的西方国家股权高度分散的情形不同,我国上市公司面临着股权集中且存在控制大股东的问题。一方面,在投资者保护不力的制度环境下,控制大股东侵占中小股东寻求控制权私利的行为可能导致企业过度投资(俞红海 等,2010;刘星 等,2011;罗琦 等,2013)。另一方面,内外部人异质信念通过市场时机机制或迎合机制影响企业投资决策的作用机理还可能受到公司股权结构的不同影响。例如,李捷瑜等(2006)、刘志远等(2012)以及张庆等(2013)的研究分别发现企业的迎合投资行为受到企业流通股比例、两权分离度以及是否国企这三类因素的重要影响。因此,如果不剔除控制大股东在特殊股权结构下的控制权私利这一重要因素的影响,可能无法判断企业的过度投资行为是否确实受到内外部人之间的异质信念所影响。 有鉴于此,本部分我们进一步在控制控制大股东控制权私利的基础上,对内外部人异质信念通过市场时机机制或迎合机制影响企业投资的作用机理进行更深入的探讨。 首先,我们尽可能的测定控制大股东的控制权私利。如何测定控制权私利一直是研究的难题。本文在借鉴现有的关于控制权私利的研究成果基础上,从我国企业的公司治理特征出发,并考虑到样本和数据的局限性,建立了一个反映控制权私利攫取程度的简化指数Rent,Rent指数越高,表明控制大股东对控制权私利的攫取程度越高。Rent简化指数是基于以下四个单项指标进行综合计分而建立的:终极控制人两权分离度、第一大股东持股比例、流通股比例以及是否为国有企业。*研究表明,尽管不全面,但这四个方面可以在一定程度反映企业的治理水平以及对控制权私利的攫取程度。具体地,在终极控制人两权分离度方面,根据Shleifer et al.(2002)的研究,终极控制人的控制权比例越高其侵占中小股东的能力越强,而现金流权越低其侵占中小股东的动机越强,因而公司的两权分离度与控制大股东的控制权私利呈正相关;在第一大股东持股比例方面,根据刘峰等(2004)、郑建明等(2007)的研究成果,大股东持股比例与大股东的掏空行为呈显著负相关;在流通股比例方面,根据叶康涛(2003)、韩德宗等(2004)、许文彬(2009)的研究,控制权私利与企业的流通股比例呈负相关;在是否国有企业方面,李增泉等(2004)的研究认为国企的掏空行为更显著反映了国企的控制权私利更高,叶会等(2008)的研究认为国企的控制权交易价格比非国企高并表现为更高的控制权私利。此外,由于数据的局限性,我们无法将投资者保护程度等指标纳入Rent指数的测定中。具体地,当企业的“终极控制人两权分离度”不低于行业年度中位值时赋值1分,“第一大股东持股比例”和“流通股比例”不高于行业年度中位值时赋值1分,“是否为国有企业”显示为国有企业时赋值1分,加总这四个指标的分值后得到简化指数Rent。 其次,我们按照控制权私利高低将样本分为三组,重新对式(10)和式(11)进行回归,以检验不同的控制权私利水平是否会影响内外部人异质信念下各种影响机制的作用效果,结果见表4。 表4 内外部人异质信念、控制权私利对企业投资决策的影响 注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著;括号中为标准误;本文所有回归分析均控制时间和行业虚拟变量,且行业依据证监会公布的行业分类标准划分,其中制造业按照按二级分类标准划分,由此共划分为22个产业类别;“l_变量名”代表变量的滞后项。 具体来说,在全样本中,控制权私利综合指标Rent等于0、1、2、3、4的样本个数分别为31、966、3220、2755、502。我们将Rent=0和Rent=1的样本并为一组,称为低租金组(Low Rent);将Rent=2的样本单独为一组,称为中租金组(Median Rent);将Rent=3和Rent=4的样本并为一组,称为高租金组(High Rent)。 由表4的分组结果,可以发现:(1)无论是高租金组还是低租金组,都没有发现DIS_ES*△E的回归系数显著为正的证据,这说明无论控制大股东是否有择时进行权益融资的倾向,内外部人异质信念通过“市场时机”对企业投资决策造成影响的机制并没有在我国上市公司样本中获得足够证据支持。这再次说明本文的假设2存在质疑。(2)DIS_ES*turn的回归系数仅在高租金组(High Rent)时显著为正。也即是说,全样本下我们发现的内外部人异质信念通过“迎合机制”对企业投资决策造成的影响,事实上只是显著发生在控制权私利较高的企业中。这意味着,控制大股东之所以会迎合外部投资者,更多的是为了获取更高的控制权私利,而并非迫于外部投资者的控制权威胁等原因。在投资者保护不力的制度环境下,控制大股东有强烈动机通过过度投资扩大控制权收益的基础。而在外部人相对内部人更为乐观时,控制大股东通过迎合投资者既能够获得更多的控制权收益,又能获取迎合价值,并且还可通过迎合进而推高股价,以创造有利的“市场时机”。由此,在可攫取控制权私利水平更高的企业中,控制大股东更倾向于进行过度投资,以“迎合”外部人相对乐观的信念。 本文建立理论模型考察了内外部人异质信念对企业投资决策可能造成的具体影响。基于我们的模型,一方面,内外部人之间的异质信念通过市场时机影响企业的权益融资成本进而影响企业投资,即是市场时机机制;另一方面,内外部人之间的异质信念通过内部人迎合外部投资者的行为直接对企业投资造成影响,即是迎合机制。本文模型揭示了内外部人异质信念引致的权益市场时机与内部决策者迎合行为一起交互影响企业投资决策的内在机理。进一步,我们根据理论推导提出了研究假设,并在借鉴相关研究对内外部人异质信念进行具体测定的基础上,以我国上市公司2004—2013年的数据为样本进行了实证检验。此外,考虑到我国特殊的制度环境下股权结构因素对企业投资可能存在重要影响,我们也进一步考虑了股权高度集中背景下控制大股东的控制权私利对研究结论可能造成的影响。实证结论表明:首先,内外部人之间的异质信念对我国上市公司的投资支出或过度投资程度均会造成重要影响,当外部人相对内部人对企业价值更为乐观时,企业的投资支出增加,且过度投资程度更严重。其次,内外部人之间的异质信念主要是通过“迎合机制”对我国上市公司的投资决策造成具体影响,且该机制仅在控制大股东控制权私利水平较高时显著起作用。在我国股权高度集中的制度背景下,控制大股东为攫取更多的控制权私利,倾向于在外部人相对内部人更为乐观时迎合外部投资者信念进行过度投资。再者,我们还发现,内外部人异质信念下有利的“市场时机”并未通过促进企业过度权益融资进而对企业的新增投资支出或过度投资程度造成显著影响,即内外部人异质信念通过“市场时机”影响企业投资的作用效果比较有限。究其原因,可能在于即便企业成功抓住了内外部人异质信念下的有利“市场时机”,筹集到的资金也可能更多是用于补充内源资金或偿还债务,因而对企业的投资支出或过度投资程度没有造成显著影响。 根据本文的研究结论,我们给出如下政策建议:一方面,在内外部人之间存在较高程度的异质信念时,可通过加强资本市场的信息披露监管,降低内外部人之间的信息不对称,进而缓解企业在外部人过于乐观(悲观)时的过度投资(投资不足)程度;另一方面,在外部投资者估值较为乐观时,通过适度降低控制大股东的控制权私利水平,能够抑制企业通过过度投资迎合外部投资者并进而寻租的强烈动机。 韩德宗,叶春华. 2004. 控制权收益的理论与实证研究[J]. 统计研究(2):42-46. 蒋玉梅. 2014. 投资者情绪、股票错误估值与上市公司投资[J]. 经济与管理(1):44-50. 李捷瑜,王美今. 2006. 上市公司的真实投资与股票市场的投机泡沫[J]. 世界经济(1):87-95. 李增泉,孙铮,王志伟. 2004. “掏空”与所有权安排:来自我国上市公司大股东资金占用的经验证据[J]. 会计研究(12):102-110. 刘峰,贺建刚. 2004. 股权结构与大股东利益实现方式的选择:中国资本市场利益输送的初步研究[J]. 中国会计评论(1):141-158. 刘星,连军. 2011. 终极控制、公司治理与地方国有公司过度投资[J]. 科研管理(8):105-112. 刘志远,靳光辉,黄宏斌. 2012. 投资者情绪与控股股东迎合:基于公司投资决策的实证研究[J]. 系统工程(10):1-9. 罗琦,张标. 2013. 股权特性、投资者情绪与企业非效率投资[J]. 财贸研究(4):148-156. 马健,刘志新,张力健. 2013. 异质信念、融资决策与投资收益[J]. 管理科学学报(1):59-73. 吴东辉,薛祖云. 2005. 对中国A 股市场上财务分析师盈利预测的实证分析[J]. 中国会计与财务研究(1):1-53. 许文彬. 2009. 我国上市公司控制权私利的实证研究[J]. 中国工业经济(2):120-130. 许致维,李少育. 2014. 投资者异质信念、股权融资现金流与企业过度投资:来自中国A股的经验证据[J]. 财经研究(7):86-96. 叶会,李善民. 2008. 治理环境、政府控制和控制权定价:基于中国证券市场的实证研究[J]. 南开管理评论(5):79-84. 叶康涛. 2003. 公司控制权的隐性收益:来自中国非流通股转让市场的研究[J]. 经济科学(5):61-69. 俞红海,徐龙炳,陈百助. 2010. 终极控股股东控制权与自由现金流过度投资[J]. 经济研究(8):103-114. 张戈,王美今. 2007. 投资者情绪与中国上市公司实际投资[J]. 南方经济(3):3-14. 张会丽,陆正飞. 2012. 现金分布、公司治理与过度投资:基于我国上市公司及其子公司的现金持有状况的考察[J]. 管理世界(3):141-150. 张庆,朱迪星. 2013. 投资者情绪、股权结构与企业实际投资[J]. 财经问题研究(3):101-108. 郑建明,范黎波,朱媚. 2007. 关联担保、隧道效应与公司价值[J]. 中国工业经济(5):64-70. 钟海燕,冉茂盛,文守逊. 2010. 政府干预、内部人控制与公司投资[J]. 管理世界(7):98-108. ALZAHRANI M, RAO R P. 2014. Managerial behavior and the link between stock mispricing and corporate investments: evidence from market-to-book ratio decomposition [J]. The Financial Review, 49(1):89-116. BAKER M. 2009. Market-driven corporate finance [R]. SSRN Working Paper. BAKKE T E, WHITED T M. 2010. Which firms follow the market? An analysis of corporate investment decisions [J]. Review of Financial Studies, 23(5):1941-1980. BANERJEE S. 2011. Learning from prices and the dispersion in beliefs [J]. The Review of Financial Studies, 24(9):3025-3068. BARTOV E, GIVOLY D, HAYN C. 2002. The rewards to meeting or beating earnings expectations [J]. Journal of Accounting and Economics, 33(2):173-204. BAXAMUSA M. 2011. How well do market timing,catering,and classical theories explain corporate decisions [J]. Journal of Financial Research, 34(2):217-239. BHAMRA H S, UPPAL R. 2014. Asset prices with heterogeneity in preferences and beliefs [J]. The Review of Financial Studies, 27(2):519-580. BROWN L D. 2005. A temporal analysis of quarterly earnings thresholds: propensities and valuation consequences [J]. The Accounting Review, 80(2):423-440. DITTMAR A, THAKOR A. 2007. Why do firms issue equity [J]. The Journal of Finance, 62(1):1-54. DONG M, HIRSHLEIFER D A, TEOH S H. 2007. Stock market misvaluation and corporate investment [R]. SSRN Working Paper. HACKBARTH D. 2008. Managerial traits and capital structure decisions [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(4):843-881. HONG H, STEIN J C. 2007. Disagreement and the stock market [J]. The Journal of Economic Perspectives, 21(2):109-128. KASZNIK R, MCNICHOLS M. 2002. Does meeting earnings expectations matter? Evidence from analyst forecast revisions and share prices [J]. Journal of Accounting Research, 40(3):727-759. KOTHARI S P. 2001. Capital markets research in accounting [J]. Journal of Accounting & Economics, 31(1-3):105-231. POLK C, SAPIENZA P. 2006. The stock market and corporate investment: a test of catering theory [R]. Kellogg Graduate School of Management Working Paper. RICHARDSON S. 2006. Over-investment of free cash flow [J]. Review of Accounting Studies, 11(2-3):159-189. SHLEIFER A, WOLFENZON D. 2002. Investor protection and equity markets [J]. Journal of Financial Economics, 66(1):3-27. THAKOR A V. 2008. Disagreement costs,control and corporate finance [R]. SSRN Working Paper. THAKOR A V, WHITED T M. 2006. Shareholder-manager disagreement,animal spirits,and corporate investment [R]. SSRN Working Paper. THAKOR A V, WHITED T M. 2011. Shareholder-manager disagreement and corporate investment [J]. Review of Finance, 15(2):277-300. Companies′InvestmentDecisionsunderHeterogeneousBeliefsbetweenInsidersandOutsiders DENG JianLan1GU NaiKang2 (1.Postdoctoral Workstation of Guosen Securities, Shenzhen 518001; 2.School of Business, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275) This study constructs a theoretical model to show that how insiders-outsiders heterogeneous beliefs can influence companies′ investment decisions through “market timing mechanism” and “cater mechanism”. The study uses data of Chinese listed firms during 2004-2013 as a sample, to test the empirical conclusions under China′s special ownership concentration background. The main conclusions are as follows. Firstly, when the outside investors are more optimistic relative to insiders, Chinese companies are more likely to increase investment spending and be more serious over-invest. Secondly, the significant influence of heterogeneous beliefs between insiders and outsiders on investment decisions of Chinese listed firms is mainly caused by catering mechanism, and the significant influence is found only if controlling shareholders′ private benefit is high. Thirdly, the effect on investment decisions of “market timing mechanism” under insiders-outsiders heterogeneous beliefs is limited, and the cause is more likely because that the companies use raised equity fund for other purposes except investment when they time the market. heterogeneous beliefs; investment decision; private benefits of controlling shareholders 2016-09-09 邓剑兰(1988--),女,广东梅州人,博士,国信证券股份有限公司博士后工作站在站博士后。 顾乃康(1965--),男,江苏无锡人,博士,中山大学管理学院教授,博士生导师。 国家自然科学基金项目“市场折(溢)价与企业资本结构的决定及动态性研究”(71272203)。 F275 A 1001-6260(2017)11-0088-13 10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.11.010 (责任编辑 张建军)三、 实证检验

四、 结论与讨论