萝卜岗场地层状顺向岩质边坡稳定性研究

梁宇

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川省成都市 610072)

萝卜岗场地层状顺向岩质边坡稳定性研究

梁宇

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川省成都市 610072)

本文在了解国内外研究现状和收集前人研究成果的基础上,以汉源县萝卜岗场地层状顺向岩质边坡作为典型的研究素材,通过对萝卜岗顺向岩质边坡的变形破坏模式及机理研究,对场地进行稳定性分析评价,用于指导规划设计,切实解决具体工程问题。

层状顺层岩质边坡;软弱夹层;工程地质特性;变形破坏模式;稳定性

0 引言

随着我国能源、水利、铁路、交通、采矿、城市等基础设施建设步伐的加快,在山区工程建设中相当多的场地、建筑地段都遇到层状顺向岩质边坡的稳定问题[1]。在工程建设中,层状顺向岩质边坡一方面作为工程建设场址基本地质环境,工程建设场平开挖会在很大程度上打破原有自然边坡的平衡状态,使边坡偏离甚至远离平衡状态,工程控制与管理不当将会带来边坡变形与失稳,形成地质灾害;另外,它又构成了工程设施的承载体,工程的荷载效应可能会影响和改变它的承载条件和承载环境,从而影响岩质边坡的稳定性。已有工程实践经验表明,层状顺向岩质边坡是失稳最多、危害最大的一类边坡,曾给工程建设和人类生命财产造成了重大的损失[2]。如何勘察评价层状顺向岩质边坡的工程地质特性及其稳定性,并提出合理的有针对性的处理方案措施的建议[3],对防治边坡变形失稳确保其稳定性是非常必要的。

层状顺向边坡岩体工程地质特性及稳定性研究的基本研究思路是:首先,采用多种研究手段和方法,强调地质原型现场调研与地质过程分析,重视自然边坡的形成演化过程和工程边坡的地质基础,充分吸收“地质过程机制分析” “系统工程地质学”等学术思想。其次,在系统科学方法论的指导下,将顺向岩质边坡的地质结构、稳定影响因素、稳定性分析与评价,以及工程处理方案研究有机地组成一个研究链。采用原型调研与室内分析相结合、宏观分析与微观分析相结合、工程地质学与岩体力学相结合、模式分析与模拟研究相结合等思路。

本文在了解国内外边坡研究现状和收集前人研究成果的基础上,以汉源新县城萝卜岗场地层状顺向岩质边坡工程作为典型的研究素材,通过对萝卜岗顺向岩质边坡的变形破坏模式及机理研究,对场地进行稳定性分析评价,用于指导规划设计,切实解决具体工程问题。

1 基本地质条件

1.1 地形地貌

萝卜岗场地位于流沙河与大渡河所围限的宽缓斜坡地带上。斜坡走向北西40°,倾向北东,地势西北高、东南低,场地地面高程870~1200m,拔河高度80~410m。场地西南靠大渡河侧,坡向南西,坡度较陡,平均坡度约40°~50°,最陡达60°,为逆向陡坡地形;场地所在流沙河侧,坡向北东,坡度相对较缓,坡度一般为10°~25°,属单斜顺向斜坡地带。地貌立体图见图1。

1.2 岩体结构及其组合特性

萝卜岗场地出露的岩层主要由一套下二叠统浅海相碳酸盐岩建造和上三叠统内陆湖沼相碎屑岩建造或含煤建造沉积岩组成,上二叠统火山喷出岩建造零星分布。

图1 新县城萝卜岗场地地貌立体图Fig. 1 New county LuoBuGang field surface feature sereogram

根据萝卜岗场地各岩类的岩质类型、层状岩层单层厚度、结构面发育程度、岩体完整性及嵌合程度,并结合所处的地形地貌特征和经受的环境地质作用及人类活动的影响,将顺向坡岩体结构划分为层状结构、镶嵌结构、碎裂结构、散体结构四种类型。

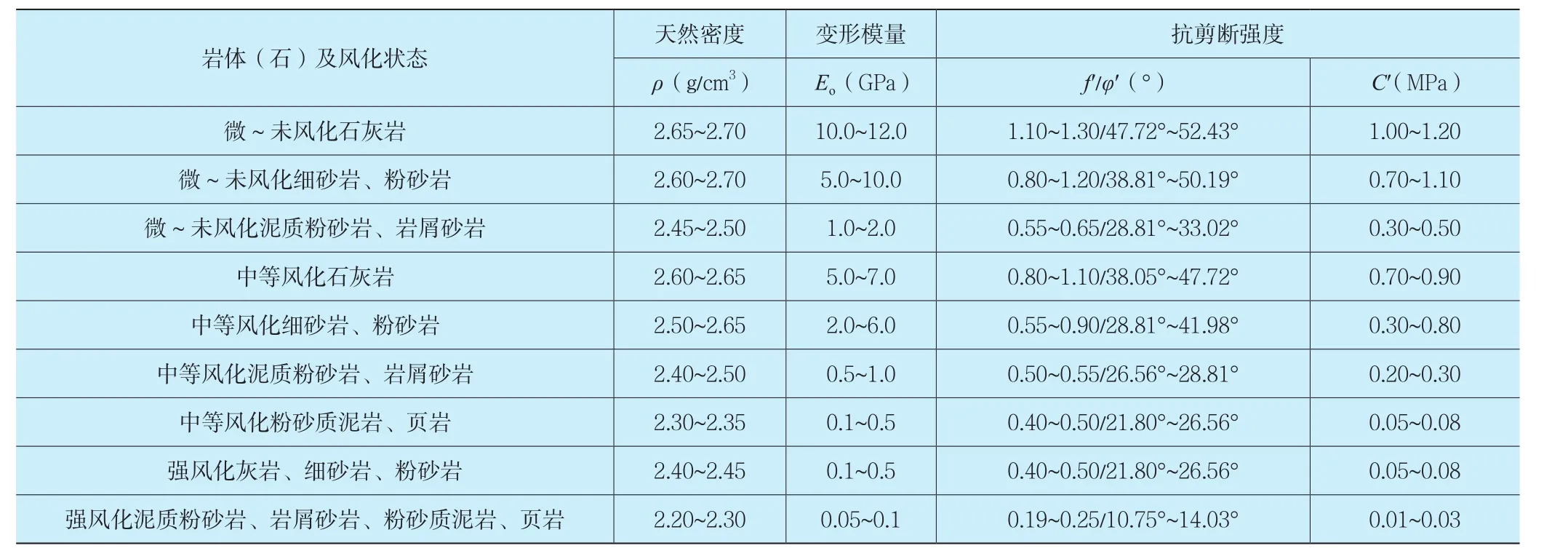

为研究场地不同岩类的工程地质特性,提供顺向边坡稳定性分析所必需的岩体(石)基本物理力学参数,根据不同的勘察目的任务采用不同的试验方法,对采集的各岩类原状样开展了相应的岩石物理力学性质室内试验,实验结果如下:

(1)岩石物理力学性质室内试验成果表明:完整、较坚硬的中等风化~未风化石灰岩、细砂岩和粉砂岩,具有密度较大、吸水率较低和抗压强度、弹性模量、抗剪强度均较高的特点。

(2)岩石饱和单轴抗压强度试验成果表明:厚层状中等风化灰岩、细砂岩,属坚硬岩类,具较好的力学特性;中厚层状中等风化粉砂岩,属较硬岩~坚硬岩类;薄层状中等风化泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、紫红岩屑砂岩,以及强风化粉砂岩、泥质粉砂岩,属软岩类,力学特性差。

(3)岩石抗剪强度试验成果表明:微风化~中等风化灰岩、细砂岩、粉砂岩具有较高的力学强度。

在室内试验成果经整理后确定的标准值基础上,结合顺向边坡的工程地质条件,参照相关规范进行折减选择地质建议值。边坡岩体(石)主要物理力学性参数地质建议值见表1。

1.3 软弱夹层类型及工程地质特性

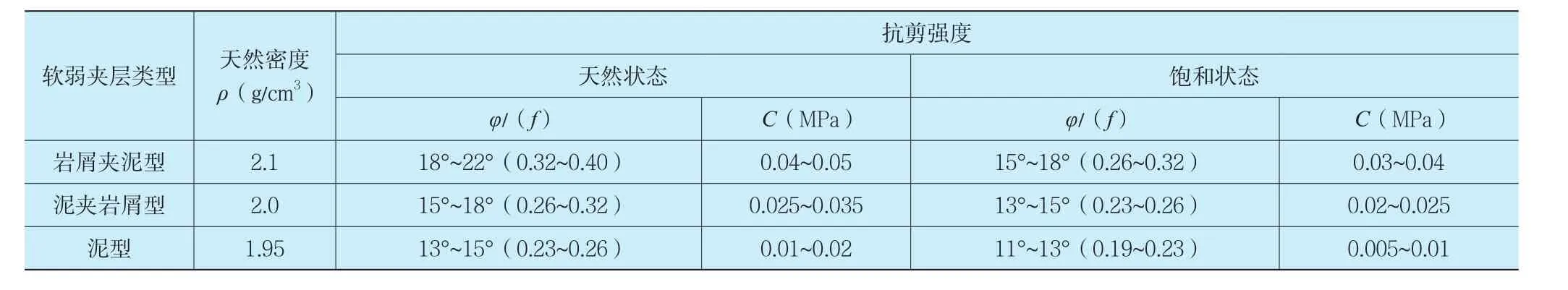

软弱夹层的形成与发育程度主要受岩性、构造、地下水活动、风化卸荷等因素所控制。对区内软弱夹层类型及工程地质特性可归纳如下:

(1)区内顺向坡岩体的软弱夹层主要顺层发育于砂岩、泥岩内,灰岩少量。这些软弱夹层多经后期构造挤压错动、风化卸荷和地表水与地下水活动等改造,有的存在一定程度的挤压错动痕迹,有的原岩已风化蚀变,有的含大量亲水性黏土矿物,呈现泥质或泥夹碎屑结构。从成因类型上可划分为原生型、构造型、次生型和复合型。

(2)区内软弱夹层按工程性状分类,宏观上可归纳为三类:即岩屑夹泥(黏土)型、泥(黏土)夹碎屑型和泥(黏土)型。

表1 岩体(石)主要物理力学参数地质建议值Tab. 1 Rock mass(stone)the main physical and mechanical parameters of geological suggested value

表2 软弱夹层主要物理力学参数地质建议值Tab. 2 Main physical and mechanical parameters of geological suggestion value weak intercalation

(3)从软弱夹层的物质组成、结构特性以及强度特性来看,这些软弱夹层的主要特点是:厚度较薄、倾角较缓、结构较破碎、抗变形能力较弱、力学强度较低、工程性状差,与纵、横向陡倾角结构面不利组合时,在某些不利条件(如开挖,地表水体下渗)下,将构成顺向坡岩体失稳滑移的主要控制面。

萝卜岗场地软弱夹层抗剪强度取值,以现场原位大剪试验成果为依据,参照室内剪切试验成果并结合相关规范进行相应调整,提出地质建议值见表2。

2 顺向岩质边坡变形破坏因素分析

根据调查研究分析,汉源新县城萝卜岗场地顺向岩质边坡失稳(如乱石岗、康家坪和富塘等滑坡)均是沿岩体内软弱结构面失稳下滑形成的。而场地内顺坡向砂泥岩地层中的这类软弱结构面相对较发育,其成因类型、性状和物质组成各异,它们的强度特性和几何尺寸等方面也存在有较大差别,因而并不是任何一条软弱结构面都会构成岩体失稳的底界面。岩质边坡稳定性的影响因素除主要与岩体结构和软弱结构面的特性、力学强度有关外,它还与所处的地质构造环境、坡体的临空面条件、水文地质条件、地震以及人类工程活动等诸多因素有关。总体来讲,影响场地内顺向岩岩质边坡失稳破坏的主要因素有以下几个方面:

(1)岩体和结构面特性。包括场地内的岩质类型、岩体结构类型与特性,以及抗风化、抗侵(溶)蚀能力;结构面尤其软弱结构面的发育程度、性状、胶结或充填情况、分布规律及其与边坡的关系等。

(2)地质构造环境。如前所述,场地在地质历史时期里曾遭受过多期构造活动的挤压,导致区内不同岩类尤其层状结构的砂泥岩,沿多层岩性相对软弱、力学强度较低的薄层泥质、炭质岩类产生挤压错动,有的又经后期风化或地下水物理化学作用叠加形成软弱层带。

(3)河谷下切、坡体临空。场地内顺向坡一侧,第四纪以来流沙河河谷下切改变了斜坡外形、高度和坡体应力重分布,引起浅表岩体卸荷松弛,为区内岩体沿其软弱层带向河谷方向产生蠕滑变形提供了良好的临空条件,这种蠕滑变形导致区内砂岩内产生横向拉张裂缝,而这种裂缝的存在为地表水的下渗提供了通道。

(4)地表水入渗。当地表水沿坡体拉张裂缝下渗至下伏软弱层带后,导致其水文地质条件变化,使之软弱层带进一步软化、泥化,甚至部分形成泥化夹层,其强度急剧降低,当强度降低到一定程度,在重力作用下上覆岩体就会沿泥化夹层失稳下滑。

(5)人类工程活动。在场地先期采煤(矿)、修建水渠和后期城市规划场地平整、市政工程及房屋建筑包括开挖、填筑、堆载等人类工程活动中,因开挖斜坡坡脚,降低了斜坡的支撑力,改变了斜坡体的应力分布,在坡脚处形成剪应力集中,引起的斜坡滑坡(塌)较多。究其影响因素而言,滑坡的发育与人类工程活动的频度、规模成正比,人类工程活动的作用,改变了边坡的环境条件和原斜坡的结构特征,产生显著的边坡失稳效应。但由于种种原因,在边坡稳定性研究中一直未能对工程因素的影响进行系统研究,以致工程因素的作用未能很好地在现有的边坡稳定性评价方法中体现。相关研究表明,工程因素对边坡稳定性的影响主要表现有如下方面:一是临空卸荷效应;二是边坡几何特征效应;三是开挖方式效应;四是综合损伤效应。

(6)地震。场地为Ⅶ度地震烈度设防区,区内的地震活动—主要受外围强震及近场区中强震活动的波及影响,促使坡体下滑力增大、岩体强度降低,它是诱发坡体失稳的另一重要因素。

3 顺向岩质边坡变形破坏模式及机理研究

根据调查研究分析,汉源新县城萝卜岗场地顺向岩质边坡变形破坏主要是坡体受纵、横两组陡倾角结构面切割前缘临空后,沿顺坡向软弱结构面产生滑移—拉裂失稳下滑形成的。萝卜岗场地顺向岩质边坡变形破坏的演变过程及其机理研究,可以表述如下:

调查研究结果表明,萝卜岗顺向坡在长期地质历史时期里,至少曾先后发生过两次较大规模的基岩边坡失稳下滑事件,它们分别为康家坪滑坡和乱石岗滑坡。随着流沙河河谷下切侵蚀,早期(大致相当于早更新世Q1流沙河“昔格达古槽谷”形成时期)当河谷下切至1120m高程左右诱发了康家坪滑坡(包括富塘滑坡等)的失稳;后期(大致相当于晚更新世Q3~全新世Q4近代流沙河形成时期)当河谷下切至850~800m高程左右诱发了乱石岗滑坡。

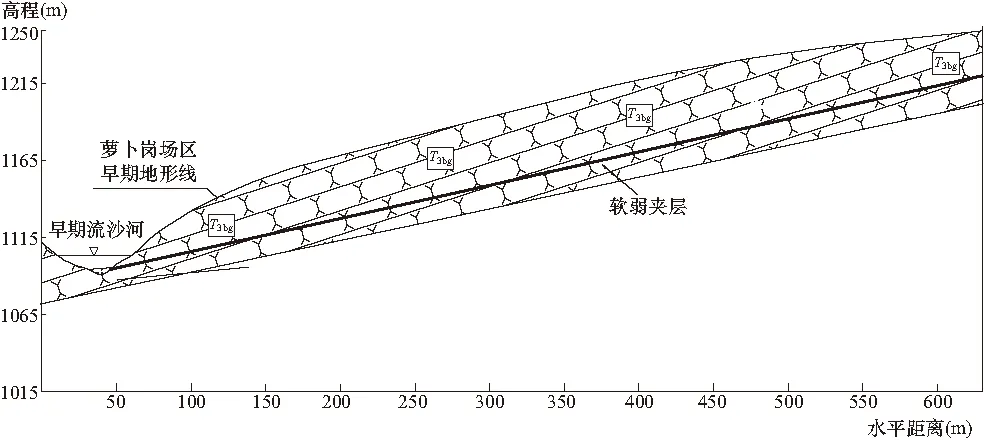

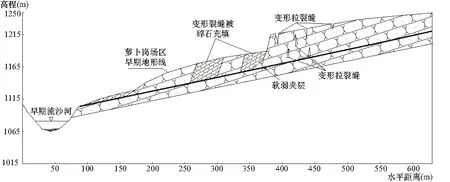

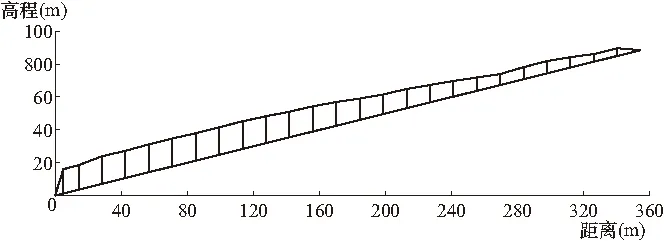

(1)早期的萝卜岗地区地形如图2所示。随着流沙河的不断下切侵蚀作用,使得斜坡地形逐渐变陡,下部坡脚的软弱夹层出露于地表,使这部分岩体失去了支撑条件,致使部分软弱夹层沿两侧岩体产生一定程度的蠕滑迹象,为后方岩体向临空方向产生蠕滑变形提供了有利的临空条件,蠕滑变形导致边坡岩体内产生一些拉张裂缝或纵横向拉张裂缝的进一步扩张,为地表水的下渗提供了通道(见图3)。

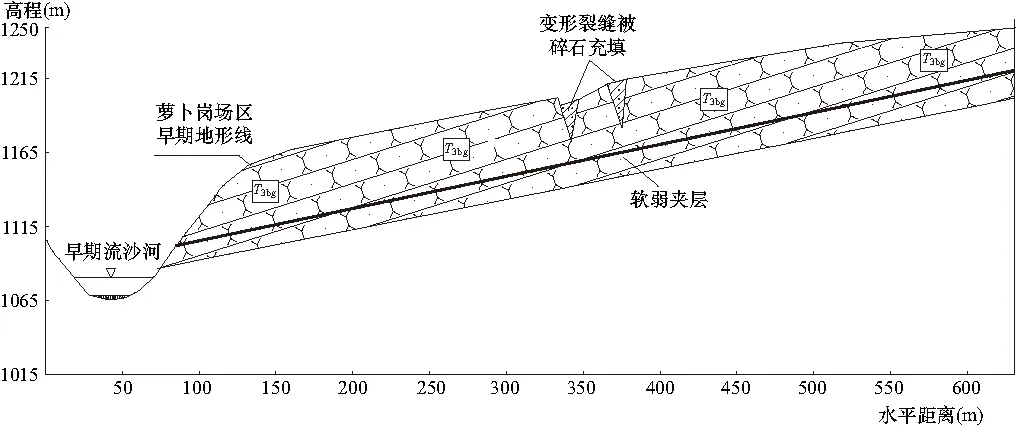

(2)地表水下渗不仅使上部岩体吸水饱和,增加岩体重量,而且大多沿浅表卸荷岩体拉张裂缝下渗至下伏软弱夹层(带)后,导致其水文地质条件变化,使之软弱层夹(带)进一步软化、泥化,甚至部分形成泥化夹层,其力学强度急剧降低。当强度降低到一定程度,在重力作用下促使上覆岩体沿软化、泥化夹层向临空方向产生失稳下滑。下滑过程中局部岩块解体不充分,以相对完整的形态保持下来,如图4所示。

图2 顺向岩质边坡原始边坡形态Fig. 2 Consequent rock slope of the original slope form

图3 顺向岩质边坡变形初期边坡形态Fig. 3 Initial slope shape deformation of consequent rock slope

(3)由于区内沿层面发育有多条软弱夹层(面),其倾角较缓,一般约13°~16°,因此顺向岩质边坡的破坏是河谷下切期间,斜坡岩体沿下部软弱夹层长期蠕滑作用的产物。但滑坡期间运移速度较慢,运移距离较短,因而滑体内局部岩体解体不充分,保留有较多的大块完整岩块。

(4)岩质类型,岩体结构类型与特性,结构面发育程度、性状与组合关系及其强度特性是边坡岩体蠕滑位移的内在因素;前缘临空面为边坡滑移变形提供了有利的地形条件;地表水入渗是边坡滑动的触发因素。在某些因素影响下,顺向岩质边坡后缘岩体沿两条或两条以上的软弱夹层向临空方向呈“抽屉式”滑移,从而在岩体内不同深度沿陡倾结构面产生张拉裂缝,而其上覆岩体仍保持较完整状态的假象,这类张拉裂缝一般具有不确定性和隐蔽性(见图5)。

根据以上分析,场地顺向边坡岩体的变形破坏模式,可以概括为“多层顺层滑移—拉裂”形式。而场地内顺坡向砂泥岩地层中软弱结构面相对较发育,其成因类型、性状和物质组成各异,它们的强度特性和几何尺寸等方面也存在有较大差别,因而并不是任何一条软弱结构面都会构成岩体失稳的底界面,边坡岩体可能沿两条或两条以上的顺层软弱夹层向临空方向呈“抽屉式”[4]滑移,在岩体内不同深度沿陡倾结构面产生张拉裂缝,而其上覆岩体仍保持较完整状态,岩体失稳后则具“麻将牌”式的顺层面堆积[5-6]。

4 顺向岩质边坡稳定性分析评价

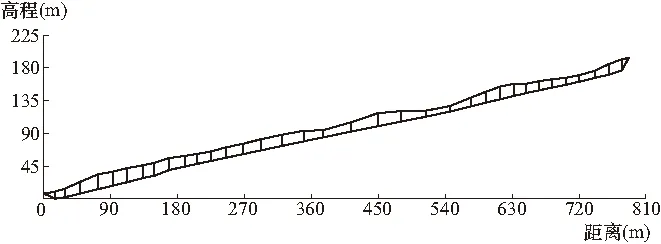

场地区为单斜顺向坡,岩体内泥质、炭质岩类夹层和层间软弱夹层相对较发育,受沟谷或人类工程活动的切割,部分边坡已形成影响坡体整体及浅表稳定的临空面,存在顺层滑动的可能性。为此需对边坡整体及浅表部稳定性进行复核计算。顺向岩质边坡稳定计算采用传递系数法。计算剖面在西区、中区、东区和扩大西区各选取一条代表性剖面进行稳定性计算分析,分别见图6~图9。即:

图4 顺向岩质边坡变形破坏后边坡形态Fig. 4 After slope form consequent rock slope deformation and destruction

图5 顺向岩质边坡破坏逐级发展示意图Fig. 5 Consequent rock slope destruction step by step development

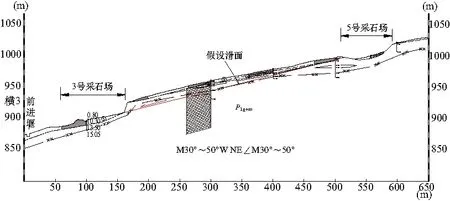

在东区二叠系阳新组石灰岩出露区斜坡不存在影响整体稳定的临空面,但由于沟谷及采石场的切割存在影响浅表部稳定的临空面,选用代表性剖面1-1进行稳定性计算,见图6、图7。

在中区浅表部三叠系白果湾组中等~强风化砂、泥岩夹煤质页岩坡体,存在4层薄煤层临空面,选用代表性剖面2-2进行稳定性计算。

在西区浅表部三叠系白果湾组中等~强风化砂岩夹泥岩边坡,由于沟谷的深切,存在影响整体稳定的临空面,选用代表性剖面3-3进行稳定性计算。

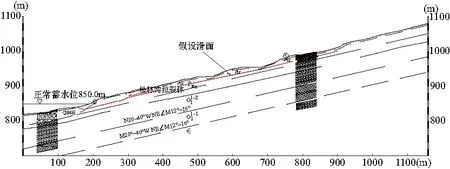

扩大西区浅表部三叠系白果湾组中等~强风化砂岩夹泥岩坡体,软弱夹层较发育,且存在乱石岗等几个古滑坡,其工程地质条件差,选用代表性剖面4-4进行稳定性计算,见图8、图9。

稳定性计算分析工况主要采用一般、暴雨、地震三种工况。其中,一般工况主要考虑自重、地面荷载;暴雨工况主要考虑自重、地面荷载、由暴雨入渗导致地下水产生的水压力;地震工况主要考虑自重、地面荷载和地震力。

稳定性计算软件采用理正软件,计算参数选用表1和表2。

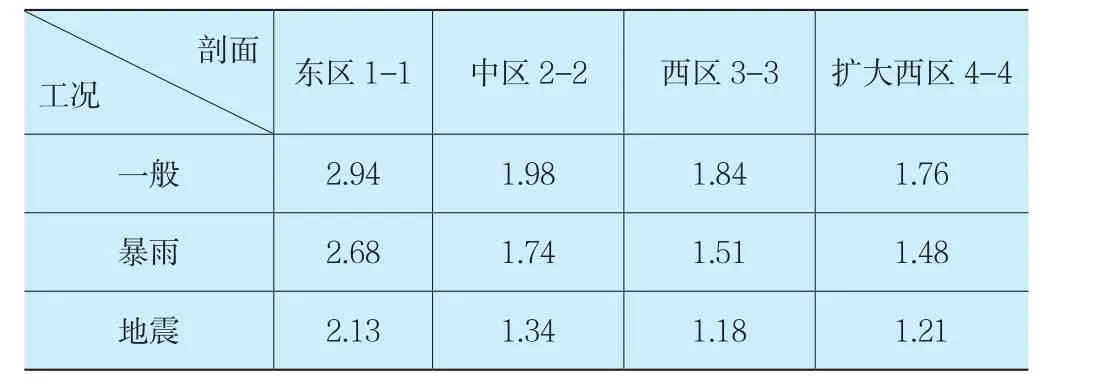

稳定性计算结果见表3。

图6 东区稳定性计算剖面1-1剖面Fig. 6 East stability calculation section 1-1

图7 东区1-1剖面条分图Fig. 7 Section 1-1 points figure in east

图8 扩大西区稳定性计算剖面4-4剖面Fig. 8 To expand west stability calculation of section 4-4

图9 扩大西区4-4剖面条分图Fig. 9 Section 4-4 points expand west figure

表3 边坡稳定性系数表Tab.3 Slope stability coefficient table

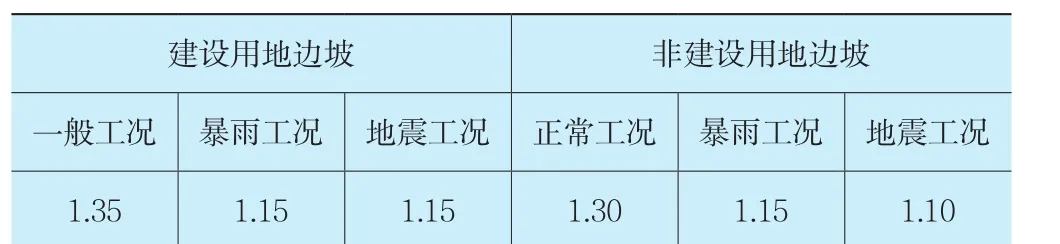

根据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219)中滑坡防治工程设计安全系数的规定和《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330)中的稳定安全系数要求,边坡安全系数选取见表4。

表4 边坡安全系数Tab. 4 The slope safety factor

从表3和表4可以看出:

(1)一般、暴雨工况下,场地各区边坡岩体整体均保持稳定状态,稳定系数(k=1.48~2.94)均大于建设用地边坡1.35的安全系数要求,各区边坡岩体均能保持整体稳定状态。

(2)地震工况下,除东区和中区外,西区计算剖面1-1和扩大西区计算剖面4-4的稳定性系数(k=1.18~1.21)偏低,处于欠稳定状态,不能满足工程要求。

(3)分析和计算表明场地斜坡深层整体稳定,计算稳定系数大于建设用地边坡稳定系数1.35。但西区、扩大西区滑坡体、局部地段斜坡浅表层整体稳定系数偏低,但天然状态下处于基本稳定[7]。

5 结束语

根据岩质类型、层状岩层单层厚度、结构面发育程度、岩体完整性及嵌合程度,将萝卜岗场地岩体结构划分为层状结构、镶嵌结构、碎裂结构、散体结构四种类型。

软弱夹层是顺向岩质边坡稳定性的主要控制结构面。从成因类型上可将软弱夹层划分为原生型、构造型、次生型和复合型四种类型,从物质组成、工程性状等宏观上可大致归纳为三大类:即碎屑夹泥(黏土)型、泥(黏土)夹碎屑型和泥型。

影响顺向岩质边坡稳定性的主要因素有内在因素和外在因素两种。内在因素主要为地质因素,如地层岩性组合、岩层构造与结构、水文地质条件等;外在因素包括自然触发因素(如风化、气象、暴雨、地震等)和工程因素(如人工开挖切脚、爆破、施工与生活用水入渗等)。

萝卜岗场地顺向岩质边坡的变形破坏模式可以概括为“多层顺层滑移——拉裂型”。勘察设计和施工开挖实践表明:场地西区和扩大西区顺向坡岩体大多沿两条或两条以上软弱夹层向临空方向呈“抽屉式”滑移,在岩体深部沿陡倾结构面产生张拉裂缝,而其上覆岩体仍保持较完整状态的假象;乱石岗滑坡及其拉裂松动区岩体失稳后则具“麻将牌”式的顺层面堆积。

通过对场地顺向岩质边坡稳定性影响因素分析、边坡稳定性的定性分析和边坡稳定性二维极限平衡计算分析结果认为一般、暴雨工况下,各区边坡岩体均能保持整体稳定状态,但地震工况下,西区、扩大西区边坡岩体稳定性系数偏低,处于欠稳定状态;开挖后,各区的边坡岩体稳定系数均会有所降低,尤其是西区和扩大西区将不能满足工程要求。因此,在城市市政工程和房屋建筑规划与建设中,应结合场地工程地质条件进行科学、合理布局,尽量控制和减少边坡开挖高度,需有相应工程措施,并采用适宜的施工方法以及对边坡及时支护处理,同时应防止地表水下渗恶化地基。

[1] 陈祖煜,等.岩质边坡稳定分析:原理.方法.程序[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[2] 郑颖人,陈祖煜,王恭先,凌天清.边坡与滑坡工程治理[M].北京:人民交通出版社,2010.

[3] 张倬元,黄润秋,等. 工程地质分析原理[M]. 北京:地质出版社,2009.

[4] 李文刚,陈卫东,张廷柱,梁宇.西南山区复杂岩土工程研究与实践[M].北京:中国水利水电出版社,2016.

[5] 周俊杰,焦修明.高边坡挡墙框架拉梁组合架构加固技术研究与实施[J].水电与抽水蓄能,2015,1(4):23-27.ZHOU Junjie,JIAO Xiuming.Research and Application of High Retaining Wall Reinforcd by Structure Combined of Frame and Straining Beams[J].Hydropower and Pumped storage,2015,1(4):23-27.

[6] 潘福营,李璟延.复杂地质条件下隧洞开挖支护施工技术[J].水电与抽水蓄能,2015,1(2):42-44.PAN Fuying,LI Jingyan. Tunnel Excavation and Supporting Technology under the Complicated Geological Conditions[J].Hydropower and Pumped Storage,2015,1(2):42-44.

Luobugang Field of Layered Consequent Rock Rlope Rtability Rtudy

LIANG Yu

(PowerChina Chengdu Engineering Corporation Limited,Cheng Du 610072,China)

Based on the understanding of current research status at home and abroad,and the collection of predecessors’ research results,with the typical research material of layered consequent rock slope of LuoBuGang field,this article carried out on the field stability analysis and evaluation by researching on the deformation failure mode and the mechanism of LuoBuGang consequent rock slope,in order to guide the planning and design in the future,and solve the specific engineering problems.

layered bedding rock slope ; weak interlayer;engeering geology characteristics ; deformation and failure ;stability

TV523

A

570.3510

10.3969/j.issn.2096-093X.2017.02.020

2016-05-30

2016-06-20

梁 宇(1977—),男,高级工程师,硕士研究生,注册岩土工程师,主要研究方向:岩土工程及地质灾害的勘察、设计、咨询与施工的技术及技术管理工作。E-mail:lyu_0231@163.com