基于创新扩散理论的中美高校创新创业教育比较与启示

庄晨忠

(福州大学 数学与计算机科学学院,福州 350116)

基于创新扩散理论的中美高校创新创业教育比较与启示

庄晨忠

(福州大学 数学与计算机科学学院,福州 350116)

创新创业教育作为一种新的教育理念和人才培养模式,已逐渐成为当今世界高等教育的重要内容。美国是发展创新创业教育最早的国家。文章首先基于创新扩散理论的视角,从社会体系、扩散主体、创新本体和传播通路四个方面构建了高校创新创业教育体系,然后通过中美高校创新创业教育的比较分析,提出深化我国高校创新创业教育改革的思路:强化高校在创新扩散社会系统中的主体作用,增强大学生在创新扩散中的主体意识,深化创新创业教育内容的改革,构建创新创业教育扩散传播的有效机制。

创新扩散理论;高校创新创业教育;比较与启示

一、引 言

近年来,在国家实施创新驱动发展战略和“大众创业、万众创新”的时代背景下,我国高校创新创业教育,对提高高等教育质量、促进人才培养和推动社会经济发展发挥着重要作用。统计数据表明,当前我国大学毕业生选择自主创业的人数正逐年增多,全国大学生毕业半年后选择自主创业的比例从2013届的2.3%上升到2016届的3%[1],“京东”“3 6氪”“视美乐”“饿了么”“OFO共享单车”等都是典型的大学毕业生成功创业企业。

然而,由于我国高校创新创业教育起步较晚,尚处于探索和发展阶段,在政产学研协同、社会资源供给保障、创新创业教育理论与实践体系建设等方面还比较滞后。为此,我国高校在不断加强自主探索的同时,还应积极借鉴国外高校在创新创业教育方面的经验。

在世界范围内,无论是学术界还是企业界,对高校创新创业教育的研究大多以美国、英国、日本等国家作为主要对象,其中最为典型的无疑是美国。美国是发展创新创业教育最早的国家,自20世纪40年代以来,美国就相继出台法案激励创新,鼓励以创新为导向的创业活动,进而经济得以蓬勃发展并迅速在经济全球化中独占鳌头。在此过程中,美国高校通过整合政府、社会有效资源成功打造了引起经济社会发展深度变革的创新创业教育模式,促进其良好创业氛围的形成,从而使美国成为全球科技创新人才的策源地和聚集地。

在美国高校创新创业成果的背后,是其独特的社会体系和理论思想的优势积累。美国学界在对美国社会、企业、大学创新发展研究总结的基础上形成的 “创新扩散理论”便是其中一个重要的系统理论和方法论指导,对美国高校创新创业教育和社会创新扩散起着举足轻重的作用。不扩散的创新,是没有未来的。美国高校创新创业教育的成功经验值得我们参考借鉴。

二、基于创新扩散理论的高校创新创业教育体系构建

创新扩散理论(Diffusion of Innovations Theory)是研究新想法、新实践如何在组织内和组织间进行传播的经典理论,是美国学者埃弗雷特·罗杰斯(E.M.Rogers)教授在总结了3 000多个有关创新扩散的案例,并考察了创新扩散的进程及其各种影响因素的基础上,于1962年在其与休梅克(amela J.Shoemaker)合著的《创新的扩散》一书中提出的。

1.创新扩散理论的内涵

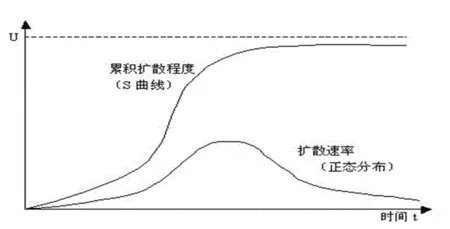

创新扩散理论总结出创新事物(活动)在一个社会系统中扩散的基本规律,描述在一个社会体系的成员中,创新事物(活动)将经由特定通路,伴随着时间的演进在目标人群中扩散传播的过程及范式。创新扩散理论认为相对于事物一般发展的钟形曲线(正态分布Bell curve),创新在社会成员间的扩散有独特的“魔力”。

该理论认为在创新事物扩散的早期采用者很少,进展速度也很慢;当采用者人数扩大到相关群体人数的10%-25%(“临界点”)时,扩散过程突然加快,扩散进入所谓的“起飞期”(take-off);接近饱和点时,进展又会减缓甚至停滞而等待下个周期或下个创新扩散的发生[2]。扩散过程遵循以时间为横轴、以扩散速度为纵轴的创新扩散S-曲线 (S-shapedcurve)[3],如下页图1所示。

其基本模型有[4]:

图1 创新扩散S-曲线

2.高校创新创业教育体系的构建

高校创新创业教育本身属于一种创新事物(活动),应用创新扩散理论建立模型,可以研究高校创新创业教育在其具体社会(国家)范围内的扩散效率,预测在一个较长的时间里创新扩散过程的连续发展情况,并构建有效的高校创新创业教育体系。

创新扩散模型中的扩散系数对创新事物在人群中的扩散效率和潜在的采纳、参与创新数量起到关键影响,其影响因子组成包括创新的社会体系、创新本体、扩散主体和传播通路等[5]。

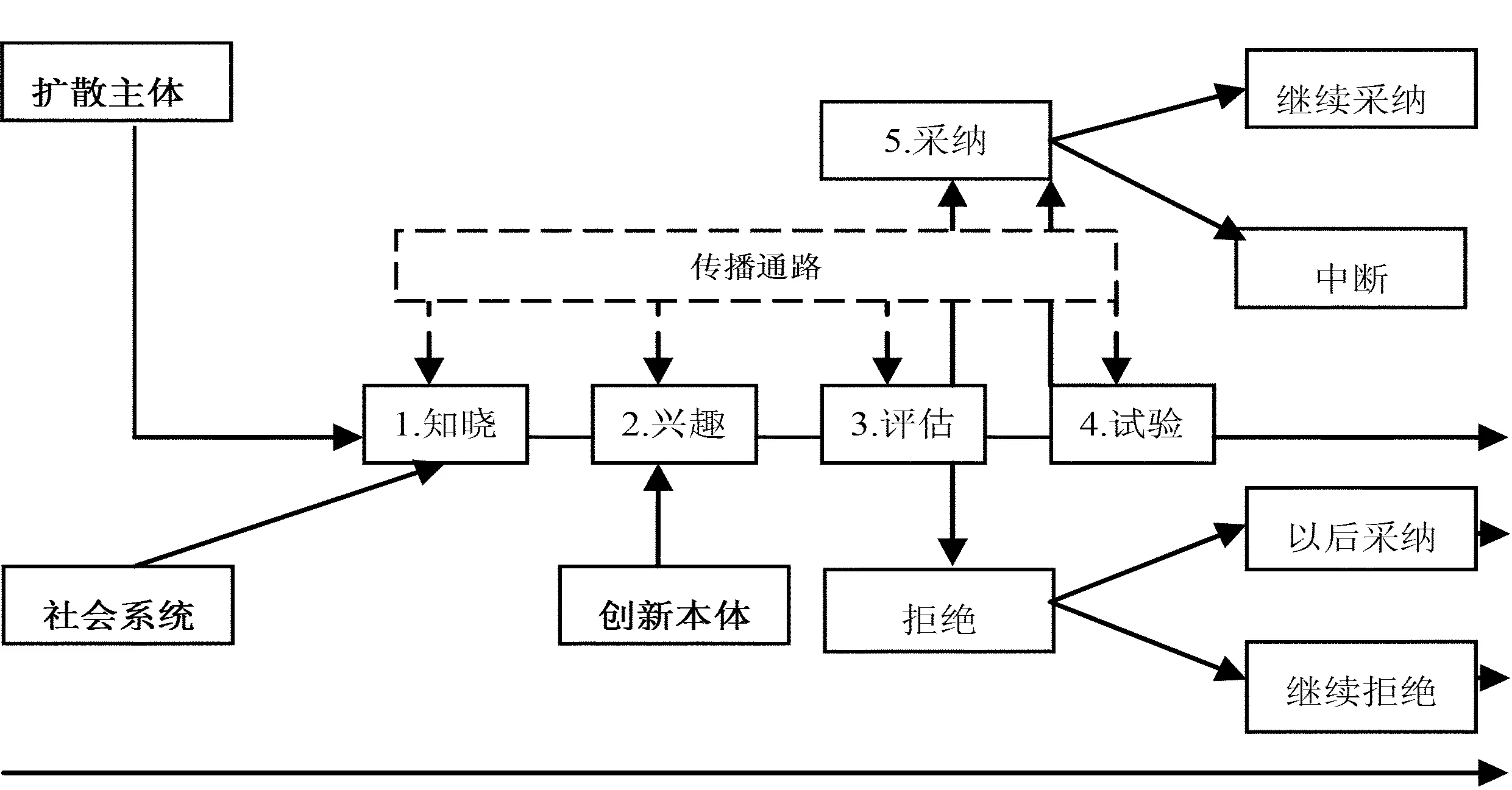

罗杰斯在创新扩散理论中将这四个因子和时间作为五个关键要素并考察其彼此间的相互作用对创新扩散流程的影响,形成了阐明创新扩散体系的“罗杰斯-休梅克的创新扩散模式”[6],如图2所示:

图2 罗杰斯-休梅克的创新扩散模式

在这个模式中,社会系统是创新扩散的环境支撑;扩散主体又称“接受者”,是创新扩散的对象群体;创新本体是创新扩散的内容载体,具有吸引扩散主体的创新特征;传播通路是高校创新创业教育需要构建适应的运营渠道。四者在单位时间内构成符合创新扩散规律的要素驱动。以高校创新创业教育作为一种创新事物(活动),在群体中达到理想的扩散速度和扩散比例而实现快速发展,其核心在于构建符合创新扩散规律的体系。

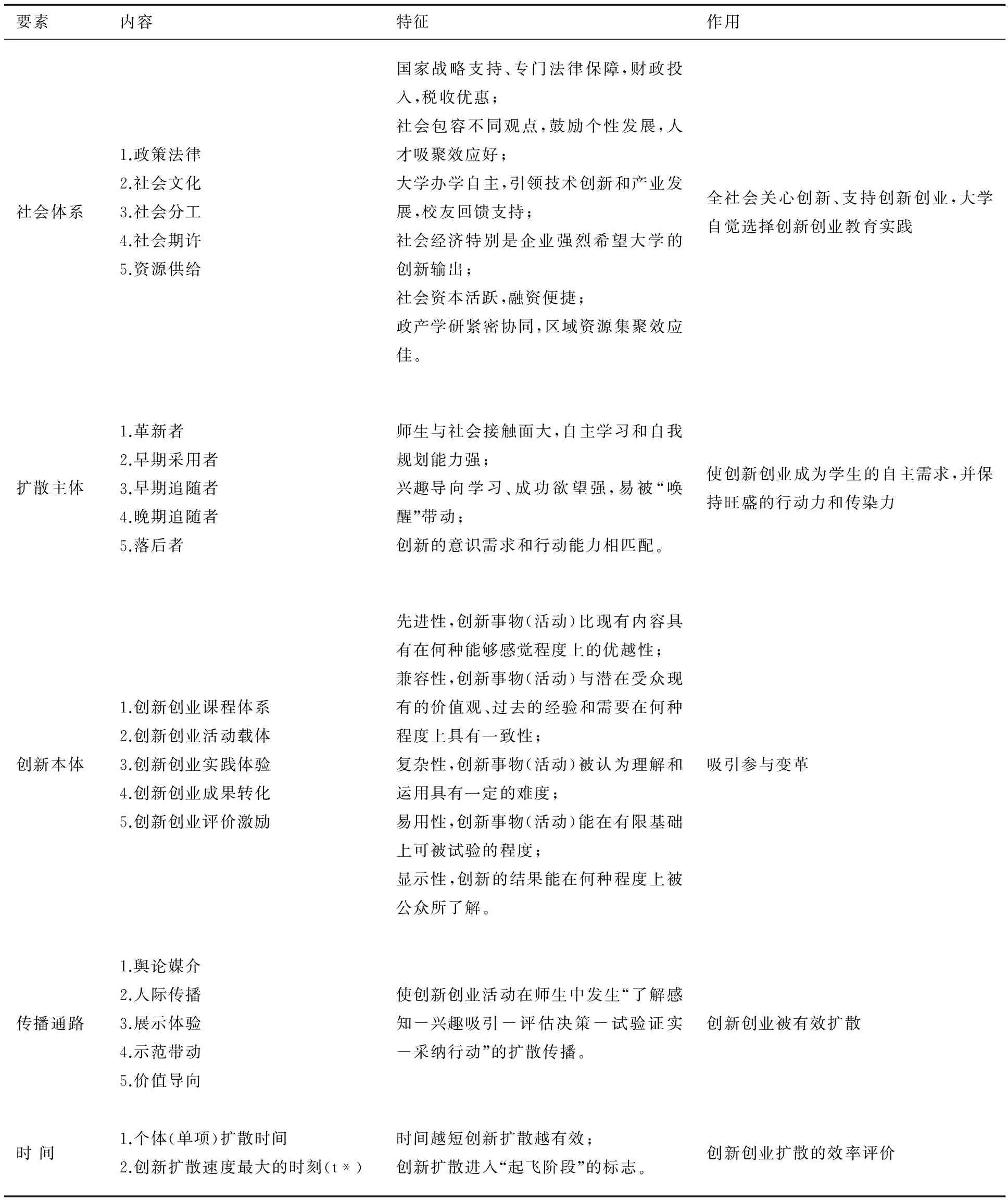

笔者借鉴创新扩散过程的关键要素及其相互作用的机制,对照美国高校创新创业教育在实施创新扩散中要素条件情况以及我国高校创新创业教育的发展实际,梳理形成了基于创新扩散理论的高校创新创业教育体系,见下页表1。

表1 基于创新扩散理论的高校创新创业教育体系构成表

三、中美高校创新创业教育的比较分析

自上个世纪90年代以来,我国政府高度重视加强高校创新创业教育,相继出台了《高等教育法》《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》等多份文件,2015年5月国务院办公厅颁发的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,又进一步提出了高校创新创业教育的目标和要求。在此背景下,我国高校创新创业教育正以转变知识教育方式为新的突破口,探索从根本上改变中国大学的人才培养模式,以加快高等教育服务国家战略的步伐。美国各高校尤其是研究型大学在探索各自创新创业教育中历来以培养新一代科学家、教育家、政府和企业领袖作为行动目标,追求创新基因和创新行为在包括大学、企业在内的社会成员间的扩散传播,各高校经过半个多世纪的发展逐渐形成了不尽相同却又行之有效的成熟模式。对比中美高校创新创业教育,在社会体系、扩散主体、创新本体和传播通路等方面既有相似之处,又存在明显差异,这些差异形成了两国高校创新创业教育在群体中的扩散传播并服务产业发展、区域技术扩散等创新扩散效能上的差距。

1.社会体系的异同

中美两国在政策法律、社会文化、社会分工、社会期许和资源供给等方面呈现一定的共识,表现为政策保障体系健全,财政投入和税收优惠力度大,并上升到国家层面的战略支持。美国于1980年颁布《贝多法案》后,联邦政府将资助高校研究所获的知识产权所有权转移给高校,授权高校负责技术转移工作,政府不享有直接回报,而是从技术转移的经济行为中获得不断增加的税收收入[8],鼓励高校开展学术研究并积极转移专利技术,促进小企业的发展,推动产业创新。在我国创新创业教育社会体系供给的总体框架中,国务院、教育部、地方都出台有关政策支持,从2013年5月至2016年底中央层面已经出台至少22份相关文件促进创新创业,截至2016年底我国各地众创空间数量超过4 000家[9],短时间内形成了以国家政策支持、地方政府配套、高校组织实施、企业和社会资本参与的创新创业社会体系,“大众创业,万众创新”的社会文化正在形成。同时,两国社会尤其是企业对高校创新成果输出有很高的期待,并且在政府、产业、大学、科研机构和资本五者之间形成了密切合作和相互作用的良好局面,实现共同发展。

(3)企业文化导致的文化冲突.从事国际化经营的企业沿用原来企业的文化模式,形成以自我为中心的管理,不进行变通,导致企业内外文化冲突的产生和加剧.

不同的是,在我国高校创新创业教育的发展进程中,社会体系的供给多为政府推动、政策引领的“自上而下”的模式,这一模式的优点是组织发动效能高,但有效资源难以自觉形成合力。具体表现为创新创业众创空间等培育平台众多,但资本市场关注度低,资源有效利用度不佳;法律环境不成熟,知识产权保障力度不够;技术转移管道单一等。

美国高校创新创业教育始终是以国家和社会对科技的实际需求为出发点,立足于已有资源汇聚的区域环境、完善的知识产权法律保护和转化机制,在推行高校、产业、资本、政府和校友资源“由内而外”的模式之下,形成了技术与市场紧密结合、政产学研资无缝对接的创新创业社会支持体系,从而实现其人才培养、科技转移、经济效益的“多赢”。具体表现是国家战略规划、政策支持明晰,以立法推进制度供给,财政专项拨款和面向创新企业及其从业人员的税收优惠等一整套的法律保障;独特的开放移民政策吸引全球人才汇聚;高校引领国家创新发展,社会资源向高校创新研究和技术转移集中,校友资源发挥重要作用,政产学研协同体系成熟;创业投资活跃,风险投资进出管理制度健全;技术转移法律体系完善,技术许可模式成熟,技术转移效率、效益显著(如“斯坦福-硅谷”模式、“MIT-128号公路”模式)。

2.扩散主体的异同

大学生作为高校创新创业教育的受众主体,是创新扩散的主要对象,更是创新在社会体系传播的主要力量。罗杰斯把创新扩散主体分为“革新者、早期采用者、早期追随者、晚期追随者和落后者”。在中美高校,大学生的基本知识储备、继续求知欲望、思维推理能力等方面都有很好的素质基础,对于接受高等教育愿望和对高校教育的信赖程度比较相近,许多新观念的提出者或者新产品的创造者就是在校大学生,他们对身边乃至更大范围的学生产生良性影响并使其跟进效仿。比如美国的微软创始人比尔·盖茨、FaceBook创始人马克·扎克伯格、我国的京东创始人刘强东、OFO创始人戴威。

然而,中美高校的大学生由于各自基础教育模式、自主价值观和就业观念不同,其创新实践基础和创新意识需求也存在着差异。在当前我国中小学教育的现实情形下,大多数大学生在进入大学时才开始接触和了解各自的专业领域,存在一定的专业学习迷茫期。作为扩散主体,大学生的就业和自我成就的观念大多还比较传统,兴趣导向自主学习有所欠缺,对于创新创业的意识需求还待“唤醒”。 因此国内高校的创新创业教育实践多以报告交流、竞赛训练、典型示范等形式来影响和带动更多的大学生,创造条件引导他们发生兴趣并进行创新实践,努力消融创新意识需求和行动能力的“壁垒”,把创新作为自我的意识需求并通过学习实践转化为行动能力。

就美国现状而言,得益于其“2061计划”和“STEM教育计划”(2006年增加Art(艺术)升级为STEAM计划),美国大学生在进大学前就接受了系统的科学知识普及,大多数人自主地选择了Science(科学)、Technology(技术)、Engineering(工程)、Mathematics(数学)领域中自己感兴趣的一个专业或若干个专业作为大学修读专业,学生的就业和自我成就的观念具有全球视野,创新创业意识需求活跃,接受或跟随创新创业的行动能力较强。

3.创新本体的异同

作为高校创新创业教育的实质内容,创新扩散过程中的创新本体包括创新创业教育的课程体系、活动载体、实践体验、成果转化和评价激励等方面。在这些方面,中美高校立足各自国情校情有许多探索和积累。以麻省理工学院(MIT)为代表的美国高校开创了以高校为主导的大学、政府、产业“三螺旋模型”的创新创业教育模式和交叉学科研究应用的课程体系;在国内,南京大学经过多年实践提出了“‘三三制’本科人才培养体系”,清华大学探索建设“创意、创新、创业三位一体、三创融合”、学生科技兴趣团队、创+、i.Center以及X-lab具体实施的创新创业教学体系。但相比两国高校的创新创业教育内涵,还有着以下具体的差异。

美国多数高校的创新创业教育则形成了独特的学科专业领域,研究水平较高。高校注重专业教育与创业教育的融合,把创业教育列入本科生培养计划并作为学校的一个专业领域或研究方向,以大量的高水平技术创新成果、活跃的技术成果转化、富有吸引力的创业课程设计、高师生比的“小班”教学模式开展创新创业教育,形成了以课程教学、实践体验、创业竞赛、服务外包、技术转移为主要内容,以提供区域经济创新所需的技术创新和商业模式为目标的创新创业教育本体。创新创业课程体系经实践验证和科学论证,学习和实践体验性好,创新创业教育和实践载体与市场联系紧密,价值导向明显。

4.传播通路的异同

中美两国高校的主要传播渠道并没有太大的区别,一般通过舆论媒介和人际传播,但是在具体做法和实际效应方面仍有一定的差异。我国高校创新创业教育项目实践的推进主要以“教师科研项目+学生商业策划”和“学生创意项目+教师指导”的双轨模式推动项目落地,注重在师生群体中“成就一部分,带动大部分,影响所有人”的扩散传播,这符合创新扩散的一般规律,但仍处在创新扩散规模效应的“组织扩散模式”,创新体验的兴趣吸引和成功示范的价值导向少。同时,还存在技术创新信息服务与共享比较局限、创新平台(实验室)的开放程度低、社会服务功能不完善、创新成果转化机制不成熟等创新活动传播局限等方面的不足。

在美国高校创新创业教育的实施进程中,其非常重视创新方式和创新产品在本校、校际以及与产业间的扩散和转移,创新平台(实验室)的开放程度高,社会服务功能完善,并逐步健全包括政府、学校、企业和社会等组织协同运作,有利于学生群体从创新活动的感知者变成创新活动的实践者,并在该转变过程中形成“情景感知-兴趣吸引-动机驱动”的“意识扩散模式”。

四、我国高校深化创新创业教育改革的启示

创新创业教育不等于教育创业。从中美两国高校创新创业教育的比较中我们可以取得的一个共识就是,人才是根本。人才及其带来的创新输出不但影响高校在社会分工中地位,更重要的是促进高校成为国家技术创新的主体。要做到这一点,当前最为关键的是要破除“创办企业论”“培养老板论”等窄化内涵、扭曲本质的“观念性障碍”[11],秉持“创新创业教育”的人才培养本质内涵,促进创新创业教育与专业教育、科学研究的深度融合,借鉴创新扩散的一般规律在高校创新创业教育中的应用,探索构建与“大众创业、万众创新”相匹配、具备全球视野的“本土化”创新创业教育生态体系。

1.强化高校在创新扩散社会系统中的主体作用

首先,要研究总结国家战略、中央和地方政策条例,用好、用活、用足现有的政策支持,做好顶层设计,积极推动高校自主办学和创新人才培养探索。其次,要立足于服务国家战略和区域经济社会发展,以人才、创新技术和科技成果转化赢得在创新扩散和社会分工中的主体地位及话语权,积极建言献策,努力实现创新引领和政策影响。第三,要探索校际间、校企间的创新联盟,促进创新创业资源的有效流通和供给,担当起基础科技创新的主体角色,并努力推动大学生创新创业在技术转移、知识产权保护、财税支持等方面的立法进程。第四,要加强以创新创业文化为主题的校园文化建设,营造保护创新、包容失败的校园文化。第五,要加大人才吸聚与成长服务的力度,关心学生的自我规划,为学生创新创业提供体系化的支持和资助,积极争取校友资源的回馈共赢。

2.增强大学生在创新扩散中的主体意识

首先,要加强专业思想建设,在专业教育中注重兴趣培养,激发学生参与科研实践的积极性并自觉打好专业基础,引导学生开展创新实践和尝试,在学生中广泛地“种下创新创业的种子”,为高校毕业生设定“创业遗传代码”[12]。其次,要引导思想和行动“出校门”。有规划地开展社会调查和市场需求调研分析,扩大学生与社会、行业的接触面,为学生主动了解社会热点,关注前沿技术更新和市场需求创造条件。第三,要强调独创性和多样性并重,鼓励原创和分享。高校要在实验课、竞赛以及其他实践中大力倡导创意保护和创新能力提升,鼓励试错,激发学生兴趣学习导向和成功欲望,同时增强自主学习、规划和行动能力,使创新创业成为学生自主的意识需求,并保持旺盛的行动力和传染力。

3.深化创新创业教育内容的改革

首先,要开展“大学科”创新创业教育课程体系改革。确定“融合专业教育”的主要途径,把创新创业教育融入专业课程教学的过程,倡导面向问题求解和“认知-启发-试验”相结合的教学与实践模式。明晰相关专业的人才培养定位和创新创业教育目标,调研各类专业课程所需对接的社会和行业、企业的创新创业教育资源,论证落实创新创业教育融入专业教育教学的具体改革方案,推动学科交叉融合,构建“基础启蒙、兴趣引导、技能应用”等阶梯课程体系[13]。

其次,要建设“大科研”协同创新开放实践体系。依托高校各自的科研优势,面向低年级学生开放实验室和科研团队,把科研成果和科研过程固化为教学内容,实施“科研项目认知的学习实践”模式,鼓励学生跨年级、跨层次、跨专业组成团队学习研究实践,推动课堂学习与项目实践的有机结合,构建班级之外的项目团队、“本硕博”梯队等“大科研”创新训练环境。

再次,要实施“大赛事”锤炼项目转化成果。鼓励并支持学生积极参加“大学生创新创业训练计划”、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等各级各类竞赛。倡导“高含金量”的创新创业竞赛在适当程度上关联、适当方式上引入教学和课程体系改革,实施赛课结合,以赛促改;为学生团队参与各类创新创业训练、竞赛提供全流程(培育-孵化-落地)、多维度(专业-高校-社会)的专业指导和服务保障,使学生团队和参赛项目通竞赛得到提升,并锤炼出一批代表性的示范项目,影响、感召更多师生投入创新创业实践。同时,要借鉴美国高校创新创业成果转化和技术转移的成功经验,探索适合我国国情校情的成果转化和技术转移举措。

最后,要推动“大生态”创新创业教育价值链探索。协调好政府、高校及研究机构、企业、资本在创新创业教育中的定位和关系,打造高校特色的创新创业教育“政产学研资”生态圈,引导和支持创新要素向高校集聚,促进创新创业成果向现实生产力转化。

4.构建创新创业教育扩散传播的有效机制

首先,要建立健全创新创业信息发布与交流体系。集成运用各种宣传工具和平台,营造有利于创新创业的舆论环境;建设专门信息服务与共享服务平台,为创新成果和项目需求的发布、对接提供及时、全面、有效的传播扩散条件。其次,要构建创新创业实践活动和创新创业项目成果推介的长效机制,为好活动、好团队、好项目、好经验找到更广泛、更有效的“出口”,真正做到“成就一部分,带动大部分,影响所有人”。第三,要提高校内和校际间创新平台(大学科技园、实验室)的开放程度,提升服务社会的辐射功能,推进高校“技术转移许可中心”建设,完善高校创新成果转化和向社会、企业技术转移的运营机制。通过以上措施,使创新活动能够有效地在师生中发生“了解感知-兴趣吸引-评估决策-试验证实-采纳行动”的扩散传播。

当前,国家正致力于加快建成一批世界一流大学和一流学科,为提升我国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑[14]。本文基于创新扩散理论的视角,比较分析中美高校创新创业教育的异同,旨在研究国内外创新创业教育的逻辑脉络,运用科学理论和借鉴成功经验,进一步推进我国高校深化创新创业教育改革与实践,促进高层次创新创业人才培养。本研究是对创新扩散理论应用于高校创新创业教育改革的初步探索,文中阐述的包括社会体系、创新本体、扩散主体和传播通路在内的高校创新创业教育体系在我国一些高校近期的实际工作中有见诸行动,在笔者所在高校也进行了实践并取得“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”等可喜成果。在未来的理论研究和实际工作中,需要进一步健全创新创业教育体系及其评价机制,为提升创新人才培养水平和高校在科技创新中的主体地位进行更加深入的探索与实践。

[1] 麦可思研究院.2017年中国大学生就业报告[R/OL].(2017-06-12)[2017-07-01].http://www.sohu.com/?strategyid=00005.

[2] 田甜.创新扩散理论下的微信扩散和使用影响因子分析[D].合肥:安徽大学, 2014:11.

[3] E·M·罗杰斯.创新的扩散[M].辛欣,译.北京:中央编译出版社,2002:13-16.

[4] 王峰.金融创新的扩散机理研究[D].大连:东北财经大学,2005:29.

[5] E·M·罗杰斯.创新的扩散:第5版[M].唐兴通,郑常青,张延臣,译.北京:电子工业出版社,2016:11-17.

[6] 吴琦媛.服务产品信息有形化传播研究[D].南昌:江西师范大学,2008:34.

[7] 焦硕,徐飞,周鸿松.中国新技术普及过程的特异性分析——关于罗杰斯创新扩散理论的一个补充[J].中国科技论坛,2004(2):119-122.

[8] 千山.汪斌:科技成果转化并不难[J].全球商业经典,2015(1):48-57.

[9] 腾讯研究院.2016 互联网创新创业白皮书[J].信息与电脑,2016(18):16-17.

[10] 国务院办公厅.关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见[EB/OL].(2015-05-13)[2017-01-25].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9740.htm.

[11] 王占仁.推进高校创新创业教育的策略创新[N].光明日报,2016-02-04(2).

[12] 王占仁.高校创新创业教育观念变革的整体构想[J].中国高教研究,2015(7):75-78.

[13] 王创.提供链条式服务 构建高校毕业生就业创业工作体系[J].高教探索,2016(4):5-8.

[14] 国务院.国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].(2015-11-05)[2017-03-12].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.

Comparison and Enlightenment of Innovation and Entrepreneurship Education in Chinese and American Universities Based on Diffusion of Innovations Theory

ZHUANG Chenzhong

(College of Mathematics and Computer Science, Fuzhou University, Fuzhou 350116, China)

As a new educational concept and talents training model, innovation and entrepreneurship education has gradually become an important part of higher education in the world today. The innovation and entrepreneurship education was first developed in the United States. Based on the diffusion of innovations theory, the innovation and entrepreneurship education system of universities is constructed from the perspectives of the social system, main body of diffusion, innovation ontology and communication channel, and the similarities and differences between the innovation and entrepreneurship education in Chinese and American universities are compared. The suggestions on deepening the innovation and entrepreneurship education reform in Chinese universities are also put forward, including strengthening the main role of the universities in the social system of innovation diffusion, enhancing the subject consciousness of the students in innovation diffusion, deepening the reform of innovation and entrepreneurship education content, and building up the effective diffusion mechanism of innovation and entrepreneurship education.

diffusion of innovations theory; innovation and entrepreneurship education in universities; comparison and enlightenment

2017-09-12

庄晨忠(1969-),男,福建福清人,副研究员。

G649

A

1008-3634(2017)06-0124-08

(责任编辑 谢媛媛)