为爱倾尽一生

1943年春末的一天,阳光格外好。重庆国立艺专的学生邹佩珠正在离学校不远的路边写生,一位又高又瘦、“看起来病恹恹”的男子摇摇晃晃地走过来向她打听:“请问国立艺专怎么走?你认识李畹吗?”

碰巧,邹佩珠与李畹同住一个宿舍,就在她的下铺。就这样,在李畹的介绍下,邹佩珠认识了受邀到国立艺专教美术的李可染。

虽然是第一次见面,邹佩珠却像已经认识了他很久。她曾多次听李畹用崇拜的口吻描述她的二哥李可染,从李畹口中,她知道他从小爱画画,因为家贫,就用破碗片在地上画戏剧人物,常常惹得邻人围观;知道他曾是西湖国立艺术院的学生,校长林风眠特别喜欢他;知道他在郭沬若主持的文化三厅工作,画了很多抗日的宣传画。对这个“李老师”,邹佩珠感到既熟悉又亲切,看着他瘦弱的身体,得知他在战争中失去了妻子、长期被失眠症折磨时,怜惜之余,她想到了自己的经历。

邹佩珠是杭州人,本来家境不错,可是战争改变了一切。日本人打杭州的前一天,她和父母一路逃难,从上海到江西,再到长沙,炮弹就在她身边爆炸,路上不断有人倒下。离开长沙不久,母亲就因在漂满死尸的河里洗衣服而染上了病毒,第二天就去世了。守孝49天后,她辗转到了重庆的姐姐家,进入国立艺专学习雕塑。

战争拉近了彼此,失去亲人的痛苦也让他们同病相怜。在学校,李畹常邀邹佩珠去李可染的小茅屋谈论艺术、请教绘画。有一天,李可染在拉胡琴,听得陶醉的邹佩珠脱口而出:“你拉的是京戏曲牌《柳青娘》!”

她居然懂京剧!李可染既吃惊又激动。从这个清秀而又才情出众的江南姑娘身上,他看到了发妻苏娥的影子。令他惊喜的是,邹佩珠不仅喜爱京剧,还能唱整折的老生戏,作为学生会主席,她常常登台演出。在李可染给学生们排演的《奇冤报》里,邹佩珠饰演刘世昌一角,她的表演赢得了师生们热烈的掌声。

共同的志趣让他们越走越近,“他拉胡琴时,我就在旁边唱戏”,美妙的乐声、清亮的嗓音就这样回荡在简陋的小茅屋里。两个人自然而然地相恋了。小茅屋的地上冒出青翠的竹子时,李可染心有所感,想起晋人“不可一日无此君”的诗句,于是称小屋为“有君堂”,又取“佩珠”的谐音,将这丛绿竹取名“陪竹”,爱恋之情不言而喻。

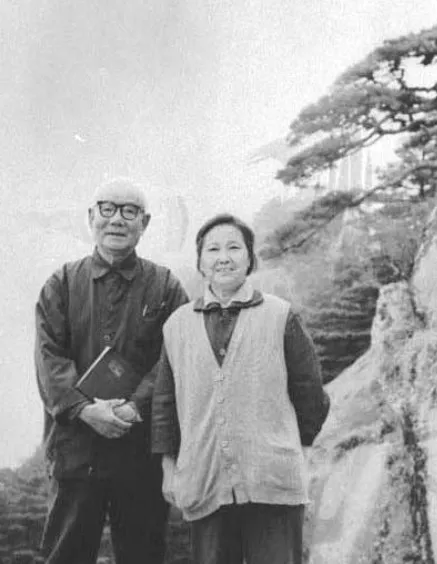

1944年,在林风眠先生的主持下,他们结婚了。就这样,邹佩珠这个生于农历七夕的“织女”迎来了她生命中的“画牛郎”。那年,他37岁,是4个孩子的父亲;而她仅仅24岁,风华正茂。

新婚之夜,望着“瘦得只有一层皮,肋骨看得清清楚楚”的他,她心痛难忍。“你放心,我一定要把你的身体调理好。”善良能干的邹佩珠开始养羊养鸡,一心扑在李可染身上。

爱是引领,不是纵容。有一次,李可染出去办事,遇到了好听的戏,居然连听三天,全然忘记了家中焦急等待的妻子和出生不久的孩子。回家后,从不发脾气的邹佩珠责问他:“李可染,你要是这样只迷戏,你的画还能成吗?”当头一棒打醒了李可染,从此他心无旁骛,一心钻研画画。这也是她一生中唯一一次对他发火。

“我把终身托付给他,不只是看中了他的忠厚善良、人品好,更重要的是他有才、画得好,能成为民族、国家需要的人。如果他一天到晚泡在戏园子里,丢了自己的画,那我的人生还有什么意义?”在邹佩珠的支持和鼓励下,李可染的画作受到徐悲鸿青睐,并幸运地成为齐白石晚年最得意的弟子之一。齐白石欣赏他的才华,曾如此称赞:“昔司马相如文章横行天下,今可染弟之书画可横行矣。”

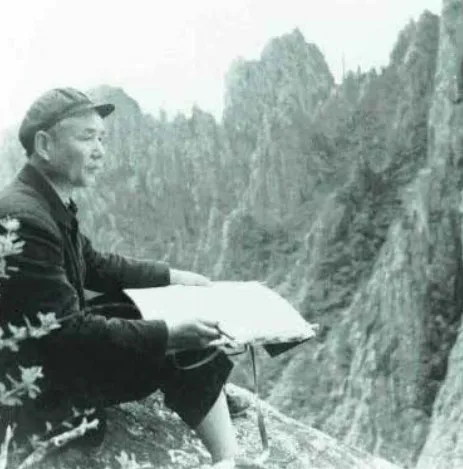

新中国成立后,李可染当选为中国美术家协会理事。当时有人认为国画是封建文人画,于是他产生了革新山水画的想法。

要想“精读大自然”,出去写生是必须的,而这也是邹佩珠最为担心和害怕的。李可染的脚天生畸形,脚底突出一块,一走路就痛。他的鞋子都是她特殊加工过的,每一双鞋,她都得在鞋底挖一个洞,使鞋子刚好合他的脚形,然后再加上一层鞋底。这样一双脚要去跋山涉水,她怎么能够放心呢?

然而他决心已定,她唯有支持。“这辈子我做了多少双这样的鞋真记不清了。鞋坏了之后的路程对可染来说异常痛苦,但他还是会坚持走完。”几年时间里,李可染走遍大江南北,风餐露宿,为了写生,付出了艰苦的代价。回报同样是可喜的:他为中国画的发展开辟出一条充满生机的新路,两次“写生画展”的举办,确立了他在山水画坛的地位。

军功章也有她的一半。每次他出去写生,少则两个月,多则半年以上,最久的一次长达八个月,行程两万多里。尽管家中还有老老小小一大家人,但交给她,他是放心的。

为了让他全身心地投入创作,曾参加过人民英雄纪念碑浮雕创作的邹佩珠放弃了自己钟爱的雕塑,承担起家庭的重担。几个孩子要抚养,老母亲要赡养,李可染的哥哥妹妹有困难也需要帮助,为了支撑一家人的吃穿,她一刻都不能停:白天,她要去好几个学校兼课;晚上,她常常批改作业直到深夜,一天只能睡四个小时。

因为爱情,困难她也甘之如饴。“我很庆幸自己能咬牙熬过来,更庆幸可染在这个过程中取得了突破。”为了他心中的艺术理想,她无怨无悔。

“文革”开始后,李可染被剥夺了画画的权利,在连番屈辱之下,他一度罹患失语症。邹佩珠日日夜夜守在他身边,给他讲开心的事,听说要抄家,她整夜不眠,把家里所有的书都拿出来一页一页检查,生怕有什么对他不利的东西。

终于,雨过天睛。“文革”结束后,李可染重新焕发出艺术生命,他的山水画以浓郁的生活气息和清新的笔墨意境独树一帜,声誉远达海内外。

好的爱情,是互相成就。他们一起定下目标,共同努力。她创作的雕塑作品《彭雪枫烈士纪念碑雕像》《抗日战争群雕》成為他们共同的艺术结晶。在他的影响下,她的书法和绘画也有了很深的造诣,书法作品充满古韵而又不失现代气息,画作《雨后的苏州洞庭东山农舍小景》受到美术界人士的好评。她创作的《虾》,他由衷地称赞说比他画得还好。

看遍山水,晚年的李可染艺术创作进入了更理想的境界。“胸中丘壑,笔底烟霞”,每一幅画都不只是简单的风景,而是凝聚着他对祖国的深情。艺术创作又上高峰之后,他对自己提出了更高的要求,然而上苍没有给他更多的时间—1989年冬天,因心脏病突发,一代大师猝然离世。

初相识时,他只是一个一无所有、浑身是病的穷教书匠,是她几十年的悉心陪伴,才让他有了如此辉煌的艺术生命。他走了,爱还在继续:她把“李可染书画展”带到台湾的历史博物馆,以八九十岁高龄不知疲倦地主持出版了几十种李可染画集和书刊,还举办大型展览,筹建艺术基金会,并把属于自己的200多件李可染作品捐赠给了国家—那些作品的价值不可估量。

他去世后的26年间,她依然住在他们的旧屋里,嘴里仍旧“可染、可染”地喊着,仿佛一切都没有改变。2015年5月4日,邹佩珠去世。倾尽一生,她执子之手,让爱开出了人世间最美的花朵。