色彩之日常

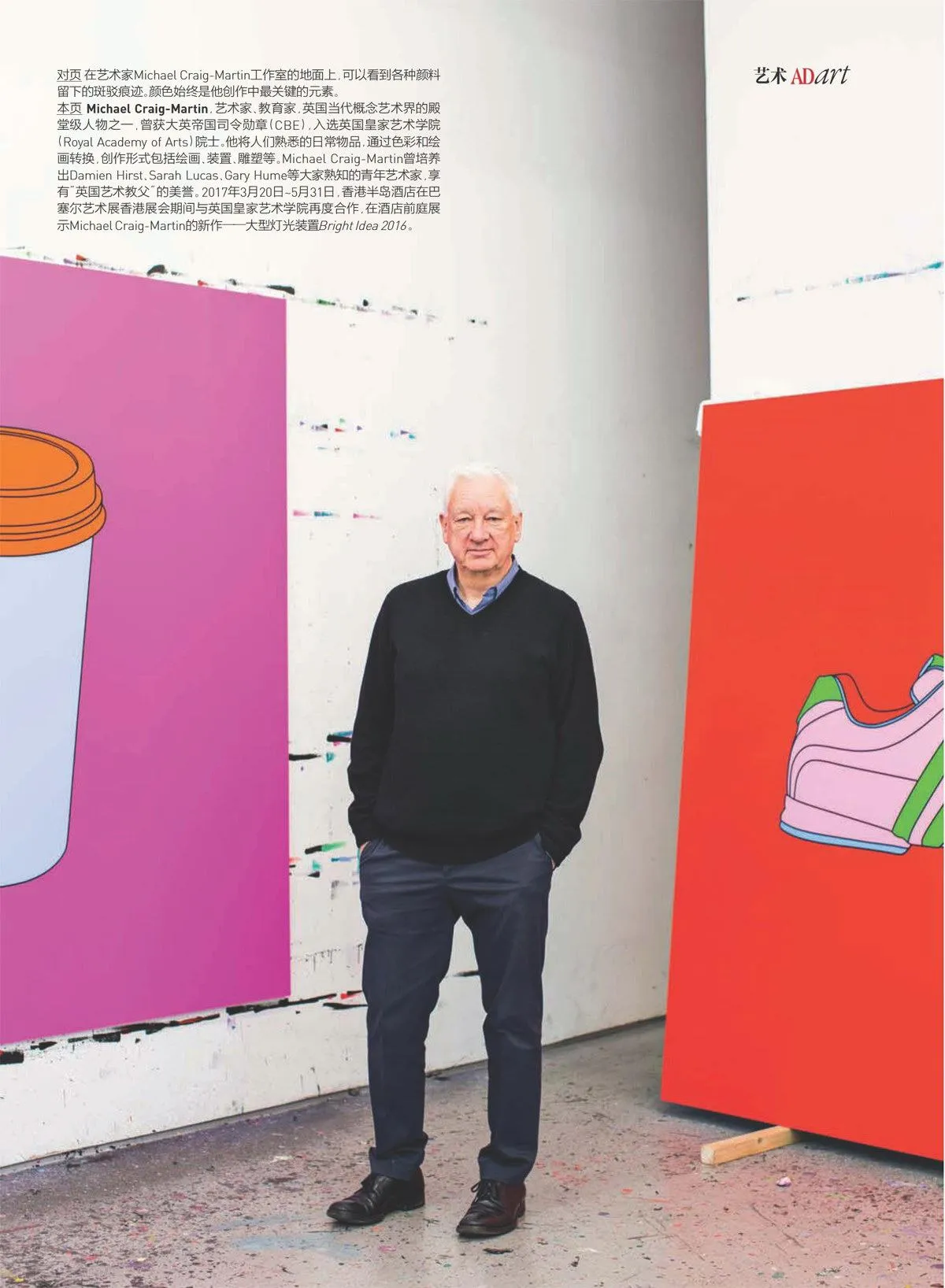

英国殿堂级艺术家Michael Craig-Martin擅于抓住生活中的日常之物,用艺术的眼光去理解和再创作,幻化成色彩感强烈的作品,让观者从视觉冲击中重新审视日常的价值。

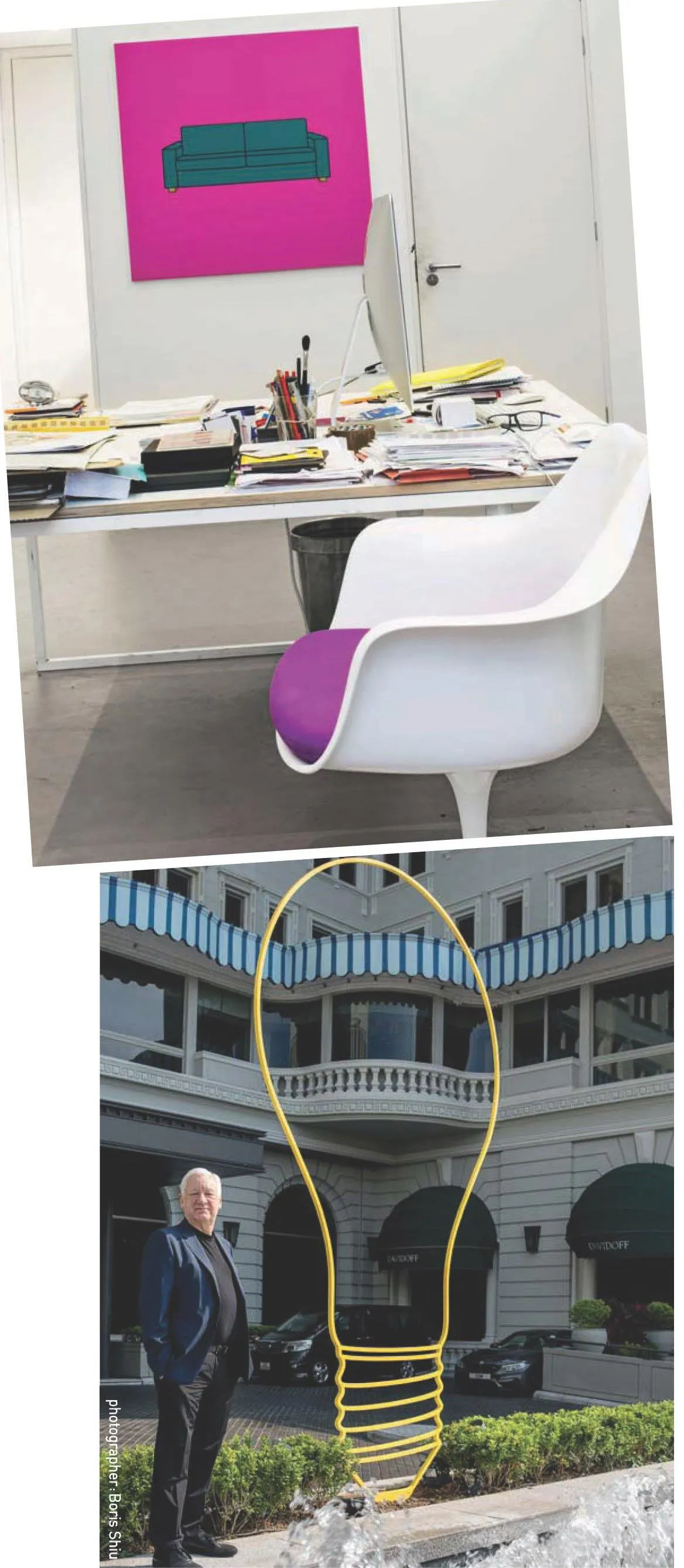

“我已经习惯了待在这家酒店里,他们快把我宠坏了,恐怕等我回到伦敦的家时,心里会有落差。”望着眼前这件为香港半岛酒店创作的灯泡状巨型艺术装置,艺术家Michael Craig-Martin不由得开起了玩笑。今年3月,他受到香港半岛酒店和英国皇家艺术学院的邀请,在香港巴塞尔艺术展期间来到香港,为自己的作品揭幕,同时也感受了一把香港的艺术氛围。

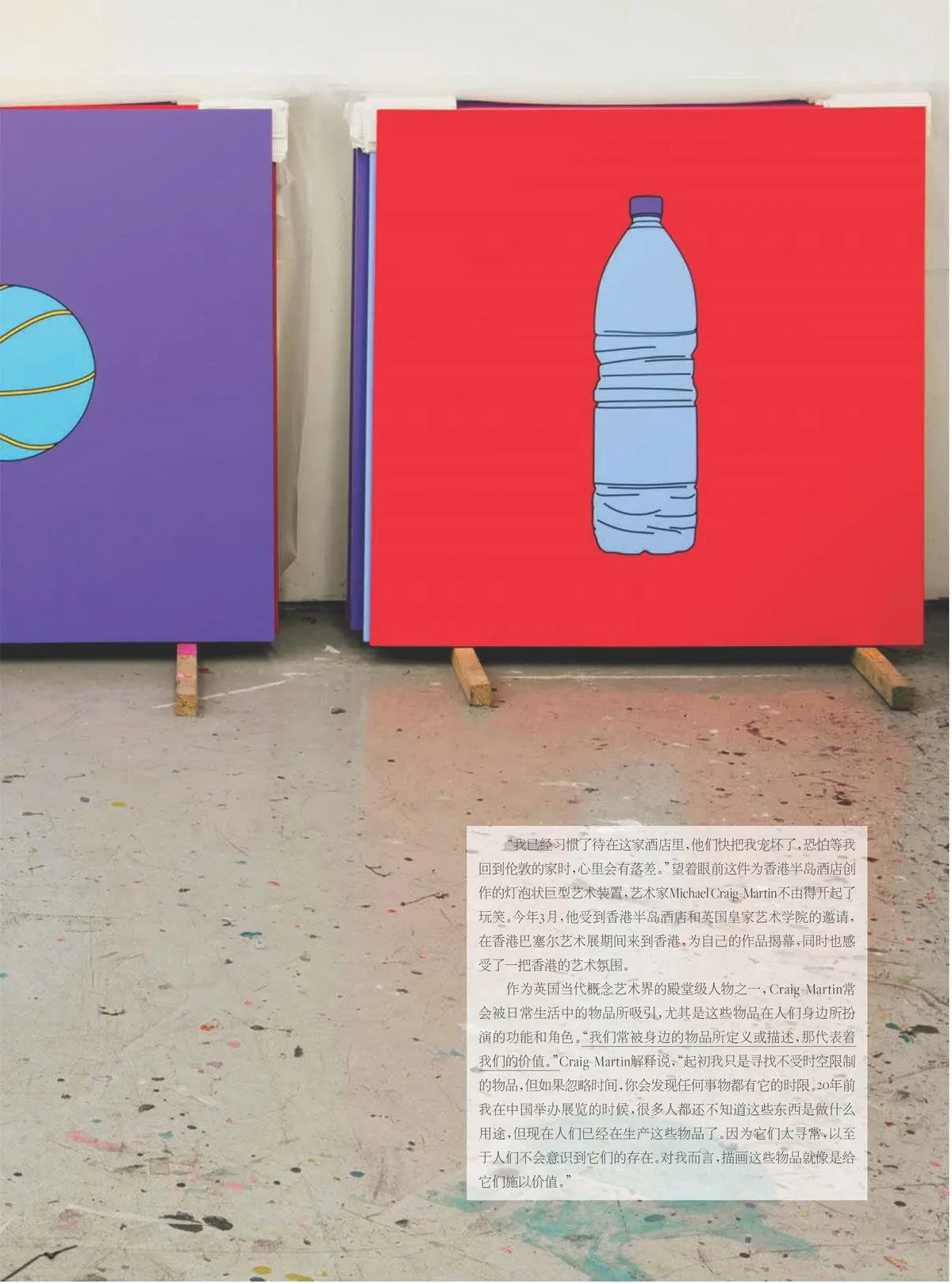

作为英国当代概念艺术界的殿堂级人物之一,Craig-Martin常会被日常生活中的物品昕吸引,尤其是这些物品在人们身边所扮演的功能和角色。“我们常被身边的物品所定义或描述,那代表着我们的价值。”Craig-Martin解释说,“起初我只是寻找不受时空限制的物品,但如果忽略时间,你会发现任何事物都有它的时限。20年前我在中国举办展览的时候,很多人都还不知道这些东西是做什么用途,但现在人们已经在生产这些物品了。因为它们太寻常,以至于人们不会意识到它们的存在。对我而言,描画这些物品就像是给它们施以价值。”

1941年,Michacl Cran-Martin在爱尔兰的都柏林出生,4岁时跟随家人移居美国,在那里成长。后来,他在耶鲁大学学习期间,深受艺术家Joseph Albers的影响。那时正是艺术家Richard Serra、Chuck Close和Roberr Mangold等人的当代艺术风潮最为活跃的时代。1966年,Michael Craig-Martin重新回到英國,成为了当时概念化艺术的先锋。

Craig-Martin在1973年的作品《一棵橡树》不仅是他艺术生涯的代表作,也被看作概念艺术发展史中不可忽视的转折点。在这件作品里,他将一杯水放在一个玻璃架上面,并附上了一张纸,断言自己已经把那杯水变成了一棵橡树。连戏剧作家Tim Ciyrch都受到Craig Martin的作品启发,创作了同名作品,在2015年夏天,这部戏剧在伦敦的国家剧院上演,它表达的本质已经超越了物理形态的意味。

Craig-Martin极具特点的平面和多彩绘画作品偶尔会被归类成波普艺术的范畴,但他不赞同这种说法:“波普艺术常常是使用已存在事物的图像,比如Andy Warhol或Roy Lichtenstein的作品。我不使用已经存在的物品图像,我只为特定的物品予以新生,颜色令它们显得特别。在使用色彩时,我觉得无比自在,如何把物品转换成图像的创作过程也十分打动我,这正是我的创作与波普艺术最大的不同。”

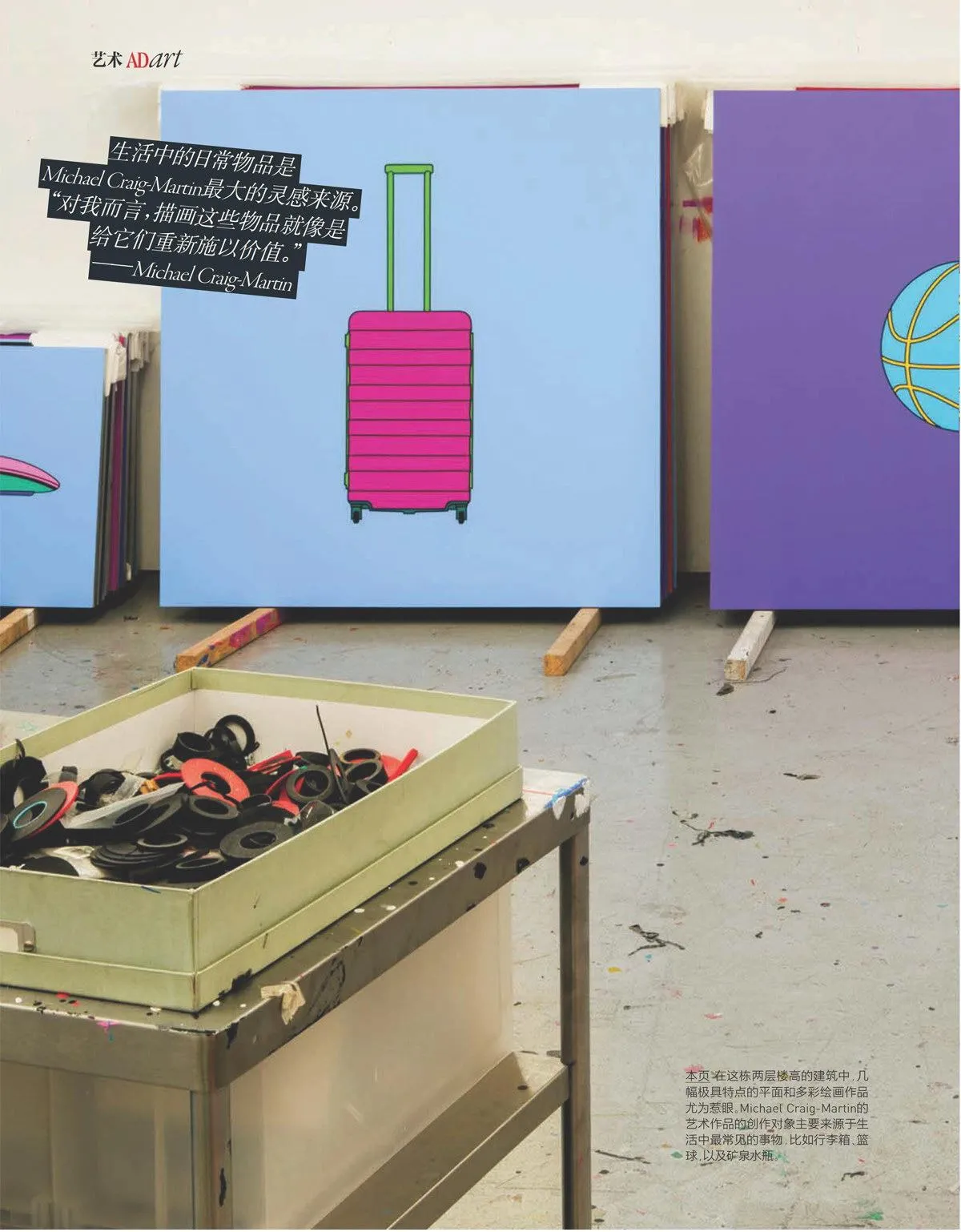

Craig-Martin创作的过程其实是把一些视觉元素进行拼贴,在这个过程中,他会创造出不同形态和组合,包括装置、绘画、数码创作、雕塑以及印刷品。不过,颜色始终是他创作中最关键的元素。Craig Martin的工作室在一栋两层楼高的典型红砖墙工业建筑里,紧邻摄政运河,离Victora Miro画廊很近。他在生活和工作中都非常严谨、有秩序:有自己固定的时间表,每天上午9点会准时开工,用15分钟从家步行到工作室。

除此之外,他曾在伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths College,University of London)担任助教20多年,是一位备受尊敬的教育家。这段历史之所以为人津津乐道,是因为在这期间,他深刻影响了现时已经家喻户晓的、有着“青年英国艺术家”之称的代表人物,比如Damien Hirst、SarahLucas、GaryHume以及Julian Opie等。这些出色的艺术家已经站在英国当代艺术的前沿,也令Craig-Martin得到了“英国艺术教父”的美誉。

时至今日,他极有代表性的画作成为世界各地当代艺术的珍藏,比如伦敦的泰特美术馆、巴黎的当代艺术博物馆和蓬皮杜当代艺术中心、澳大利亚国家画廊和纽约的当代艺术馆都收藏着他的作品。