附中新貌

明媚的阳光洒在北大附中校园里那一张张青涩的脸上,不免也勾起了我们对自己学生时代的怀旧心绪。进入校园一直向前走,便抵达刚投入使用的新馆,从东侧立面上看,青灰色的砖墙与原有校舍并无两样。而推开新馆的大门,视觉惊喜扑面而来。放眼望去,是一个敞亮的下沉式演艺厅,它的天花板如同展开的多面体,柔和的灯光散射开来。不规则的木质阶梯上围坐着怀抱吉他的少男少女,一位老师在舞台中央示范演奏久石让为宫崎骏的《千与千寻》所作的经典配乐。在这个“非典型”校舍中,空间的趣味与教育方式的创新融合在—起,不免让人对它的设计者产生了好奇。

北大附中新馆的建筑改造由CrosShoulldaries设计事务所完成,合伙人之一董灏成为我们的向导。他介绍:“改造的目的是让教学活动发生在学校的每一个角落。”教学、艺术、体育三大教育功能,在巧妙的U形建筑空间中,互相“对话”、融合。教室里有朝向露天体育场的最佳视野;艺术区通透、开放,宛如小型室内广场;篮球馆、羽毛球馆与体操室之间视线通畅,做不同运动的学生们也能互通有无……教室陈设则打破了桌椅方正排列的传统形态:部分墙面悬挂投影仪和白板,另一些則用作书架和储物柜;滑动屏风能够随着教室里发生的活动拉开、收起,再配合带有轮子、随时移动的课桌椅,一个多元化、多中心的学习空间就此成型。

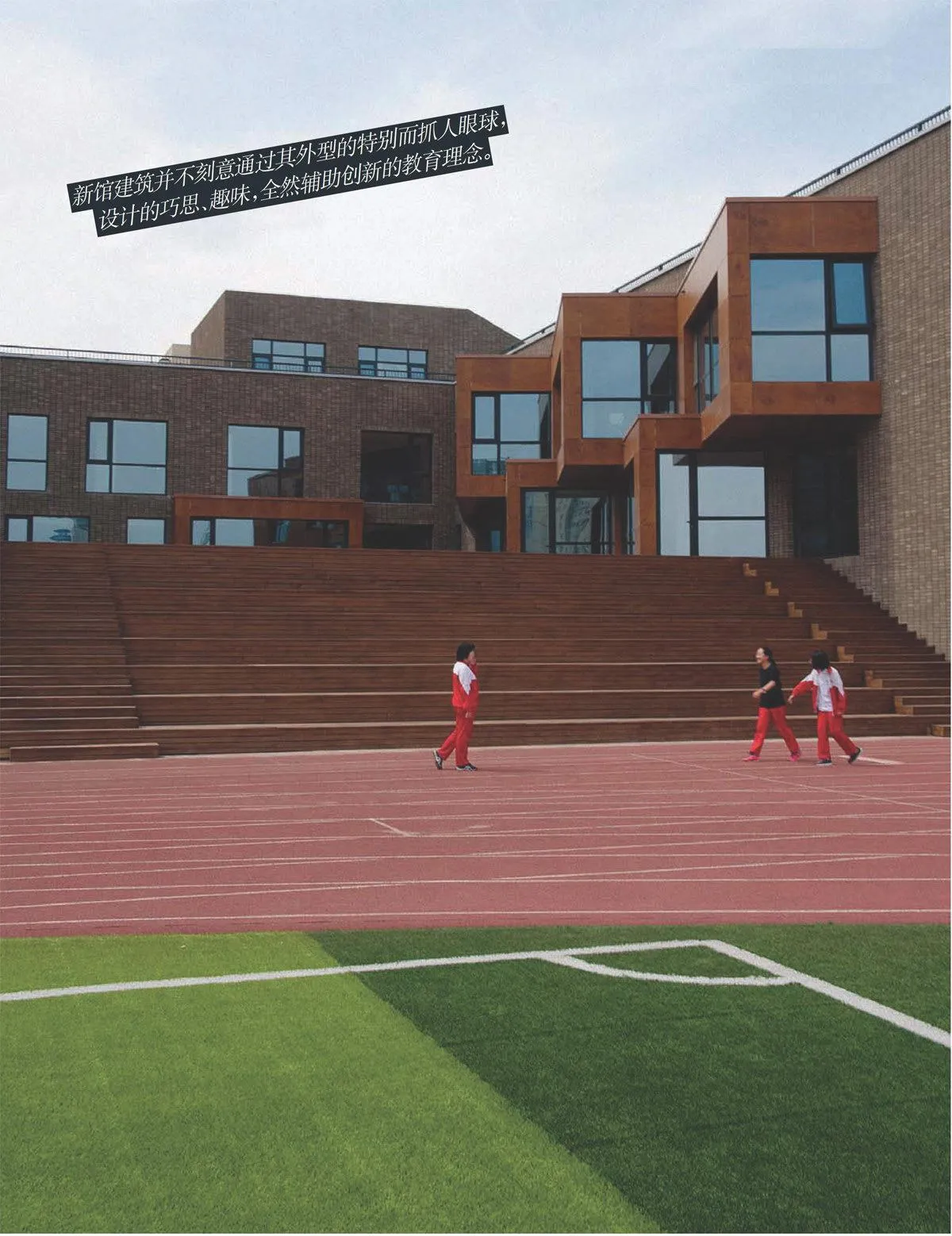

虽然改造后的新馆有一些异型的结构、形态,但建筑本身并不刻意通过其外在的特殊性而抓人眼球,总体还是“低调”的。然而,空间内部那些令人兴味盎然的贴心细节都是为了最好地辅助新式教育的形态。北大附中的教育理念在北京的“教育大区”海淀区也显得非常先进,高中部按照“书院”来划分组织结构,学生没有固定班级,实行“走班”选课制,不要求穿校服……在校舍的改造上,校长曾经拒绝了许多事务所,最终与Crossboundaries结缘,背后故事亦十分有趣。董灏说:“我们在专业搞教育的人面前,‘特立独行’地在首版方案里加入了对教育的看法,甚至是批判性观点,比如,教育的意义是培养会关怀社会的人,而不是学习机器。”没想到反而与坚定教育创新的校长—拍即合,并在接下来的合作过程中与倡导“全人教育、全面发展”的北大附中达成了一种信任与亲密的状态。当时,校舍的土建已经完成了一大部分,董灏笑称改造的过程是“一边建成、—边改造,做着做着室内设计,又索性把建筑也一起改了”。新馆投入使用的时间比预期晚了一年,但等待是值得的,空间使用者的积极反馈使人感到欣慰。

午餐过后,三名高二的学生在演艺厅的钢琴旁弹奏曲目,我们被他们陶醉的神情吸引,其中一名学生兴奋地对我描绘起他对新馆的喜爱,“之前觉得学校有点儿小,现在室内可探索的地方一下子多了,甚至比室外还有意思!”他说话的时候,悠扬的琴声并未中断,回荡在宽敞的舞台周围。