一叶之诗

例园茶香 陈思蒙

这天的上海是不能再明媚的晴空,藏身西岸艺术中心的例园茶室也一派暖景溶溶的暮春气象。建筑师柳亦春站在茶室庭院明明灭灭的新绿春光中欣赏自己的作品,即便不是他最爱的雨天,这处从“例外”办公楼旁辟出来的茶空间还是呈现出它作为主人精神寄所的特质——这也是柳亦春的收获,“让我第一次发觉一个空间的气味的重要性”。在茶室这样的空间里,不论木香、茶香,还是花香、墨香,都要天然,再添一味人文的书香,便是圆满。

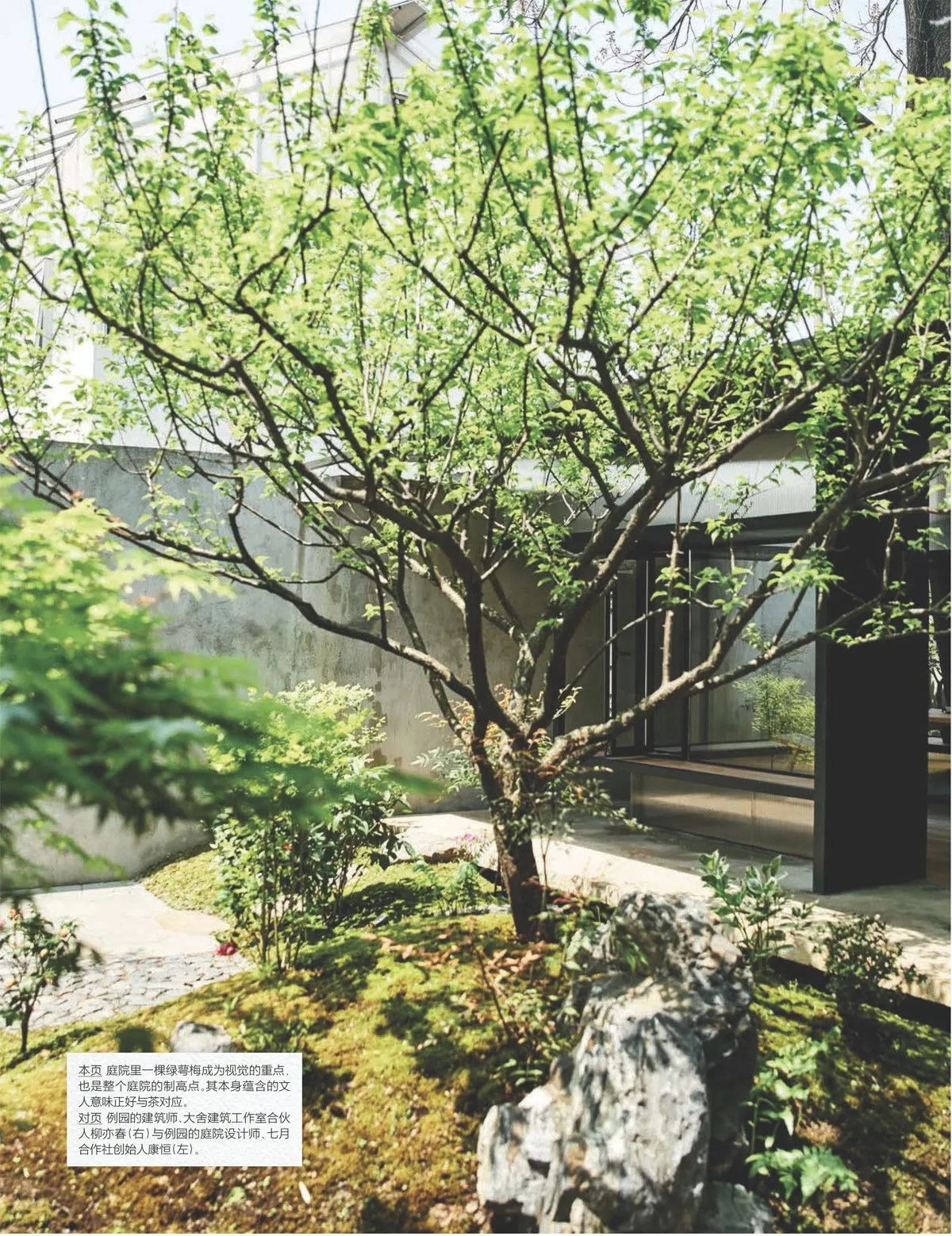

“开始时,这个茶室就是跟书房一起想的。”例外探寻东方美学文化,例外创办人毛继鸿也爱回溯中国传统的本源,“所以我建议与其把这里作为普通的员工休息区,不如做一个茶室和庭院更能与主人对应。”于是与七月合作社的创办人、庭院设计师康恒讨论,将茶室建筑落位在院子后方,“尽量靠近这里唯一一棵原生植物——高大的泡桐。”泡桐此刻正开着白紫色花朵,飘起阵阵香风,与它90厘米的直径和十数米的高度相比,占地面积不足40平方米的茶室显得很是小巧,而它们彼此间的距离和尺度关系刚刚好亲密共生,仿佛已经彼此守望了好久。茶室与围墙之间,因为这棵树的体量而保持着一段距离,这就简单围合出一块后院的感觉,人在其中不论坐哪边,都能览尽前后风光。“感谢柳老师将门前这片区域留给了庭院,”康恒年轻,言语间却自有沉稳的逻辑,“建筑师和庭院设计师之间总有点甜蜜的‘龃龉’,柳老师希望尽量让建筑看起来大一些,我却希望尽量让建筑看起来小一些,这样它就好像融进了这个庭院似的。”

事实上,柳亦春的确为这位后生留出了尽量大的造园空间,110平方米的面积中,茶室建筑的屋顶覆盖只有40多平方米,室内面积更是缩到了19平方米。“你却不会感到局促和压迫。”这要拜茶室四周的落地玻璃所赐,通透的玻璃最大化地将前后庭院景色引入室内,而坡屋顶的设置正好将室内人的视线压低到适宜的高度上,引导其目光欣赏最美角度的庭院。“中国的传统建筑跟庭院之间都会有个过渡空间,我利用这个屋檐的延伸制造出一片檐下区域,它介于室内外之间,恰好铺垫了内外风景,也从视觉上扩大了室内的感觉。”爱雨天的他还在此设计了一片坐榻板,让人在雨天也有可停留的室外空间,甚至“为了雨滴的效果,这个屋檐也特别设计过。”对细节的关注和把控磨出了例园的体贴,身在其中,总不想离开。

因为占地面积要尽量缩小,柳亦春在一开初就为这个茶室定下了“漂浮”的概念。从地面挑起一个混凝土基座,定出茶室的尺幅,庭院实际从基座下穿过,从前院看后院,视线一定要穿过茶室的玻璃墙,那茶室也仿若成了庭院景色的一部分。而茶室内部虽然占地面积小,但空间往上又做出了拓宽的横向发展,最后到顶部收归统一,“就像人,脚底的面积很小,住上身体占据的空间慢慢变大,最后到头部又缩小,这个空间实际就是有这样一个人体的隐喻在里头。”所以在这19平方米的天地内,我们或站或坐都觉得自在,甚至想撑开双手也不为难。

又因为这个茶室是个只会存在5年的“临时建筑”,在材料选择上需要尽量轻巧,所以柳亦春选择用6cm*6cm的钢管来作为整体结构支撑。这个经过反复推敲来的尺寸跟普通家具的桌腿差不多,几乎已是视觉与功能平衡后的极限值,“我就是通过这种架构的方式,通过缩小建筑支撑的尺寸而使它家具化,以令得建筑、家具跟人体的关系更加亲密。”同时,又因为这个尺寸的钢管结构在整个建筑内统一使用,于是其结构本身也变成线条式的空间构图,在功能之外又被抽象为茶室视觉风格之一种。为此,柳亦春还专门设计了与之搭配的老榆木家具,“片段式使用了明式家具里的一种特殊榫卯结构,把它变成桌腿和桌面之间的设计,用得写意一点,既能与茶室氛围吻合,又不至于太沉重。”也是在把原本挑选的竹胶板材料下决心全换成老榆木的过程中,他体会到了气味的重要性。“施工时正值梅雨季,竹胶板进来一天就全长了绿毛,而且总有股化工粘合的味道。正好我家做书架时找到一家老榆木厂,素}生就把这里的竹胶板都换成老榆木。等我再进来,那股老木头的香气简直让我不想离开了,手摸在木料上面,自然就有股身体上的亲近。”这也促使他开始思考所谓“高品质”的定义,“或许并不是要用多昂贵的材料,而是通过更溯源的思考来达成的。我们通过选择一些跟人体亲近的东西,在传统材质和工业化的东西之间寻得一个平衡,用朴素的材质来达到一个美好的空间效果,给人一种精神上的喘息,这应该是当下要提倡的。”

龙吟茶烟细

“山是眉峰聚,水是眼波横。欲问行人去那边?

眉眼盈盈处。”第一眼,顾忆就被这里的山水自然与无边水面打动。在这里建茶空间,他的要求是从物质到精神都要最大化打开——拥抱自然、融入大化,茶从来不是排他的。

绕过南京市区的端庄繁华,来到江宁缓山迟水的郊外,循着漉湿的石阶逶迤而上,在江南的细雨迷蒙中见到龙吟山房那一刻,有种落花时节又逢君的亲切。在此时此地品茶,不要千帆過尽的老普洱,不要剑气逼人的正岩茶,一盏本地的“雨花”饮过,正见到面前这大片无边界水景面上有微雨涟漪、燕子双飞。

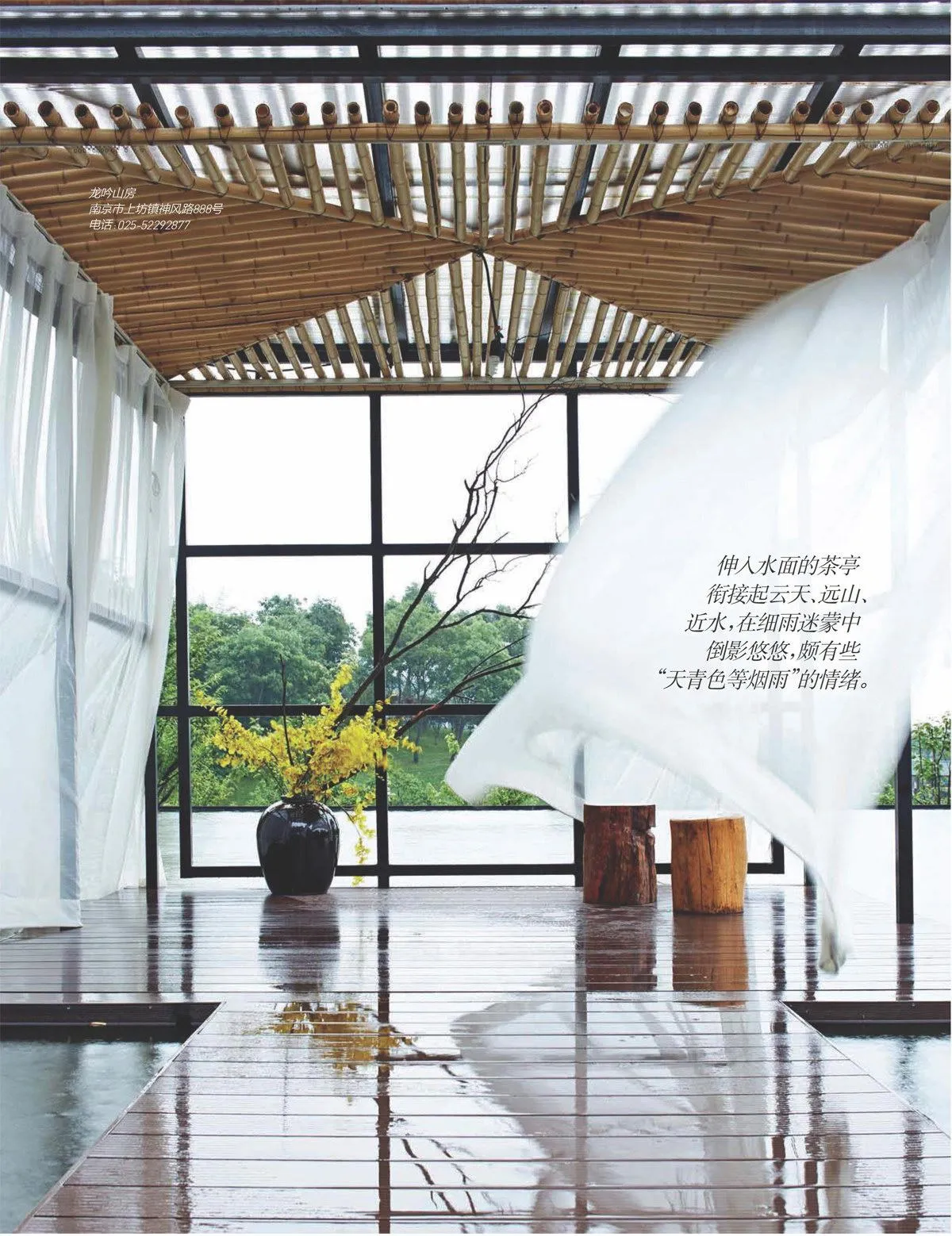

顾忆当初正是被这一片衔远山而接近庐的水面所打动,应承下这处茶空间的设计——“第一次看到这处水面时,人一下就安静了。”与不少人认为茶空间要越私密越好的想法相反,他为这里定下了“尽量打开,迎接自然”的设计基调。作为一位长期在非洲工作过的设计师,咖啡的浓醇从未替代得了茶叶的清远。自然山川与人文精神的融合就是他最动人的乡愁,在咖啡里品不到的诗词日月,在茶中却自有一叶三干的深意。“我理解的茶空间最好就是跟自然结合在一起,有条件的就尽量接近、深入自然,内在空间则要尽量打开,与自然连接。”所以他将主要饮茶区安置在一层临窗的地方,大面积的落地玻璃窗将近水与远山统统纳入视野,而特意在水面上保留下来的一棵红枫树,从不同位置能看到不同角度的袅娜,风起影婆娑,水面上和倒影里的枝叶相映,恰如这草色深浅的山水眉眼处,一点留香的花钿。光是临窗远观还不够,顾忆还故意在这片水面中央设计了一处茶亭,简单置上茶具就能如入无人之境地饮下这被细雨淋湿的流光。

据现实条件所限,龙吟山房在建筑结构上不能做大修改,于是顾忆便用上自己最爱的材料——“竹”。用细竹来掩住他最不满意的建筑外立面,风移影动,恰好取了“凤尾森森,龙吟细细”之意来应山房之名。二层空间,可茶可餐,但因为开窗方式和尺度的问题,无法将外景与自然光引入到最完美。他便用竹竿做出一个室内结构装饰,并用同样的竹竿对剖之后铺在一二层之间的房檐上,以制造出室内与室外的过渡感和延伸性。室内的竹是装饰,对应到室外的竹是景观,再衔接起这竹屋檐下的水面和水面尽头的黛山、青天、浮云……室内的有限也就融入到自然的无限中去,而这无限的自然牵起的更是中国人千古一瞬的人文诗情。

将这自然与人文融入水中,一杯饮下的,便是茶。“在非洲生活了十几年,有两个习惯总能让我找到‘家’:听邓丽君的歌和喝中国茶。”所以顾忆一直喝茶、爱茶,也在非洲当时极其有限、艰苦的条件下为自己建了第一个严格意义上的茶室。“那是在安哥拉做一个大工厂项目时,工期只有半年,我们就在当地建了一个临时指挥部,挨着他们的母亲河。当时我们的工作和生活空间都是用集装箱临时搭建的,办公室是一个集装箱,卧室是一个集装箱,食堂、洗手间都各自在一个集装箱中固定装配好。我们每到一地,就把这些集装箱吊装过去,围合成一个小院落,接上发电机和水箱就开始运转工作……”那一次,安哥拉母亲河边水草丰美的景象让顾忆深深动容,于是便“私心”去多要了一个小小的条形集装箱,放置在河边,一半在陆地上,一半悬在河面上,“取掉河面那一头的集装箱门板,再用几根日光灯管一线连接起来,营造出从空间顶部割开一条口而漏入日光的景象,最后把集装箱外立面刷成与周遭环境相融合的灰绿色,便成了我跟自己独处的茶室。”随着工程的结束,这个小小的茶室也结束了自己半年的存在,“可惜,一张照片也没留下。”他饮了一口茶,雨水润湿他的记忆,举杯应物倒也是种生命风光。古人讲究,茶空间是一切美好之物来相聚的场所,美好在此汇集,时光也在此消解,从某种意义上来说,空间便也是一种“空”,“那么,茶还在,照片留不留也无所谓了”。

2013年回国,顾忆发现国内的茶有点被过度神化的迹象。不论什么茶,大家都要先讲够了故事才能喝一口。“我是一个唯物主义者,我不听故事,只喝茶。”中国茶蔚为大观,既是优势又易引纷杂。于是,回国后他便去学了茶叶审评,“只为知道一款茶到底对不对,也学习如何用科学的方法泡出一壶好喝的茶。”在他心中,茶没有好坏,只有好恶,不必把科学的东西神学化,“尤其是在大陆,有评判标准总胜过没有标准。”同样地,他认为这片树叶的故事要继续讲下去,希望还在年轻人身上。“很多人问我现在的90后还喝茶吗?那我就要反问,为什么他们现在不喝茶了?因为他们不喜欢喝烫的东西,因为他们习惯了喝咖啡,因为他们走进一个茶空间会觉得不舒服……”他还记得自己曾遇到过的一位90后侍茶师,第一次就给他泡了一种从未喝过的茶,“他在凤凰单丛里加了一滴蜂蜜、半罐苏打,把我们传统的茶变成了气泡单丛,而且是冰的。我喝起来觉得好像更好了,这个气泡把单丛的香气带动得更好,让这款古老的茶叶活跃了起来……”所以面对疑问,他总是笃定地说很多90后其实已经开始喝茶了,只是他们不像我们这样喝茶,他们用更科学、更简单的方式喝茶——萃取的方式。“这种方式很西方,其中也必然有一些遗憾和丢失,但不一定就不好。给年轻人多一个选择总比让他们不想去接触茶要好。而且我觉得喝茶就应该是这样的,是开放的,空间要打开、思维要打开,心更要打开。”

他自己却愿意长长久久地作一个用传统方式去泡茶、品茶、爱茶的悠游者,自由自在、随遇而安地喝一杯茶。“现在,每晚等我家宝宝睡着之后,我都会在阳台上的茶室里喝一小时茶。那段时间是可以不说话的,去感觉那个茶汤,动作自然就会慢下来。这一半是我在慢慢泡茶,那一半是宝宝的尿布在晒杆上晾着,挺好。”千百年来,中国人从未中断过喝茶。或许我们现在讲传统生活美学的回归,茶会是率先进入的领域。在历史年烟的浮沉中,总有一缕茶碧色的存在,正是这一缕碧色的茶烟,从每日生活的细碎里为我们腾出了一小块精神留白,让我们伴着阵阵茶香,将中国人的日子自然自在地过下去。

一茶一陶然

来到武夷山,青山秀水间却有峻烈茶风。而“陶然有山”用自己的设计语言将这份茶香连接起的自然与人文世界纳入我们的眼底、心上,共君一茶一陶然。

白乐天说:“待到菊黄家酿熟,共君一醉一陶然。”但自古能醉人的不仅是美酒,还有好茶。走进武夷山脚下的下梅古村,数百年前经由晋商牵起的那条贯通“中蒙俄”的万里茶路起点的那份兴盛,依稀还在缓慢的时间里闪光。好山好水养出空气中充盈的茶香,与杏花微雨江南的淡远茶味不同,武夷山区的茶自古就有种从悬崖岩缝里汲取天地况味的劲烈。来这里作客,所有的待客之道尽在一杯好茶。

当年在商场上遇挫的吴姐因意外在此逗留,饮得这样一杯好茶,“什么滋味都在里面了,还要再走么?”于是这個爽气的四川女人依缘接下这处茶厂,将它改造成茶主题的设计酒店——陶然有山,圆了自己的一场“红尘客栈”梦。“茶味、茶气里也有丘壑、有陶然”,她不用闭门,即是深山。而找到设计师顾忆则要感谢一幅“鸡鸣茶树颠”的风趣场景。“顾老师到的那天已是黄昏,他走进院子,只见后山缓坡上那棵老枞水仙茶树栖着一树的走地鸡……”就是这个日常情景,在1000多年前让五柳先生动容,也让顾忆生情。

这是一个低预算、高要求的设计挑战,原本茶厂的徽派建筑无法改动,顾忆与造景设计师商量后,决定就地做些空间上的腾挪——原本用作停车场的内院被整个改为一片水景。茶厂建筑与员工宿舍楼本身围合成L形,夹角正对山坡,如今山坡与建筑之间被置上一片水景,倒影悠悠,有水则灵,同时也有效地缓解了主楼西晒可能带来的心理焦躁感。吴姐对原本的建筑最不满意之处就是酒店进口的那个大上坡,“感觉气不通,不易进门,风水自然不会好”。设计师便采用迂回的方式,设计出有樱花迎客的小巧入口,几级台阶夹着一路修竹,踏石阶蜿蜒而行,方来到疏朗的大厅,既巧妙化解了坡度问题,又利用植物营造氛围,令来者更多了一分沉静的茶心。

“在这里,最好的位置都要留给茶”。建筑一层缘中庭水景设置为品茶区。“原本这里是茶厂通透到底的制茶车间,我们设想做出圆洞门相套叠的层次感”,顾忆如是说。但实际施工起来才发现因老楼的承重梁问题,这些圆门无法开在同一条直线上,无奈只得将每个洞门左右易置,没想到竟呈现出如今这般错落如梦的效果。“因为我信佛教,当初就跟顾老师商量要用圆的形象和意象。因缘际会让这些洞门出现如今意外的美丽,也是一段好因缘啊。”吴姐所爱的“圆”不仅在一层茶区出现,还在套房的墙面以透明圆窗的形式出现。正对梅溪与远山的墙上嵌入如此一幅圆满的山水图,就手就能用主人备好的老茶器泡上一泡后院茶山上的大红袍,生活还要何求?

后院的茶山不仅为前面的空间所借景,也是跟茶距离更近的地方,半山腰的平台既能俯视地面水景,又能仰望远山含烟,设计师将两处泡池安置于此——不仅在壶中能泡大红袍,还能在浴池中泡大红袍,舌尖和身体都能亲近如此好茶,同一个“泡”字,同样用山泉水,却是两样不同的奢侈。继续住上,山路开始变得陡峭逼仄,蜿蜒过后只见一处用竹竿和木板搭出最简单结构的茶亭。在此席地而坐,近水、长溪、远山、明月皆入胸怀,所以设计师说:“原本的设计念想到此都打消了,最简单写意的结构足以。在这样的旷远开阔中饮同样倾向用朴素材質达成诗意效果的还有康恒。作为日本造园大师枡野俊明唯一的中国弟子,他在工作中的专精状态曾深深打动柳亦春。“庭院造景我不是要它美,而是重在营造氛围”,康恒如是说。作为一个非日常空间,茶室庭院必备摒除来客繁杂世心的作用,“所以我不希望客人进门后就能把整个空间一眼望尽,或直接就跨进了茶室里”。入口处用几棵罗汉竹掩映,顺碎石小路蜿蜒前行,新绿、粉白、春红、幽碧……曲径通幽、花木扶苏,就连脚底的感受也从都会里的人工平滑进入到山野的自然崎岖。“如此一来,人们从门外的嘈杂环境进入庭院,随着庭院设定的路线,动作和心境都逐渐慢下来、静下去,之后再进入茶室,心情好像也被设计好了一般,渐进式地被进入了茶的氛围里。”康恒在最靠近茶室的视野所及的3:7的位置上种上了一棵绿萼梅,它作为茶室的近景,也是整个庭院的高点和视觉重点,遥想它在冬日里开满点点白花,倒是无雪也动人。两棵鸡爪榭在秋天会自然转红,作为庭院的中景再适合不过,而门口的罗汉竹则作为远景来拉开空间尺度,以制造景深感。堆坡的运用也是循迹自然,“就是利用它做出一些地形变化,感觉更接近自然。”康恒之所以选择苔藓来作为主要的地面植被不仅因为它的服地性好,也是希望利用这种原本长在山荫中的植物营造出一种闭门即是深山的超脱感。王维所谓“返景入深林,复照青苔上”,没有一字说理,却全然是通透禅心,“中国人很有意思,只是小小一个苔藓,已经被赋予那么多人文内涵,看到它你就想到东方的空灵山野,所以茶室也好,庭院也好,其实都是要让人先回到自我,再忘我。”柳亦春和康恒心中的茶空间和庭院也正是这样一个予人时间与空间去思考本真、回溯源流、向往朴素的地方,它能够引导人去寻回对季节和自然的敏感,这种由四季轮转带来的审美又跟四季不同的茶对应起来,譬如此时此刻在春日庭院的新绿中饮一杯明前龙井,“又譬如冬天,绿萼梅开得点点如雪片,我们在茶室内捧一杯温暖的大红袍”,康恒通过这庭院要做的正是引导来人感受季节、感受自然、感受茶。

柳亦春因为体质关系不常喝茶,但架不住朋友推荐,从白茶开始,到现在“喝到一款古树红茶,真有神清气爽之感。”他相信每个人都能找到与自己生命对应的那款茶,“因为植物也是有生命的”。他爱在雨天来这里,静下心,打开思绪,感受自然的香气,“所有东西,庭院、建筑、植物,仿佛都揉到一起,沉了下来”,又因有了水光,整个调子好像被打湿而暗了下来,可暗的地方又有粼粼的高光,“那个时刻也是大有诗意的。”不是每个人都能避得开红尘,但我们终究都能找到一条路径回归自然、本心,而茶正给我们留下了一扇窗。一杯茶,无憾!无憾!”写意也正好应了主人吴姐要“在半山上当个半仙”的玩笑和真心。“开始这个茶亭是我私心要留给自己的,在这一片区域的制高点上,只要这方寸之地属于我,那山川日月都是我的了。”但自己不惜搬炉搬炭在此摆茶席独饮之后,举杯邀得明月,低头还是但愿与来者分享。“愿意来此饮一杯茶的人都应该有权利自在来往饮一杯。没有什么东西是非我不可的,也没有什么东西是只能属于我的,我想这应该是爱茶人的胸襟。”吴姐泡茶的动作利落干脆、不绵不软,跟武夷岩茶的性格正是刀剑之配。

当年吴姐做贸易,觥筹交错、无限风光。之后到了武夷山区,人人泡茶,她也开始学。泡得愈多喝得愈深,喝得愈深泡得愈好。“不知不觉间,跟身边茶仙级的朋友整日‘泡’在一起,自己也变成“茶鬼”了。”喝岩茶、喝老茶、喝陈茶……到如今有了陶然有山,她反而爱上每一口干净的茶。2012年商场上遭遇挫折,她方回想起年轻时“要在40岁退休,开一间自己的设计酒店来品茶”的愿望。2014年在武夷山下开第一家酒店时,她正好40岁。“第一家酒店开在景区里,还是嫌不够静。当时心里就想要一个在山里头,有茶园围绕的空间。没承想最后找到这里,不仅有茶山,还有茶厂。这也是我跟茶的缘分吧。”而作为设计师的顾忆也在茶的世界里经历了看山是山、看山不是山、看山还是山的过程。“偏好做茶空间是因为自己爱茶。爱茶之初尤爱追香气,当时迷恋一款‘宋种’,后来学过茶叶审评,才知道很多所谓香气,都是通过人工合成的。那么回到茶的本身,我们要饮的该是茶味而非香味。”这茶味不单单指口感,还有这口感背后的一片自然风光。而作为自古以来中国最重要的茶区之一,武夷山打动我们的正在于干百年来一直没有断裂的自然链——有茶、有竹、有农作物,“还有住了一树的鸡”!吴姐和顾忆都对此场景忍俊不禁,但也正是这个再自然、再家常不过的情景,成为当下世代里的奢望。

而茶从来不只是品其味,它连起中国人的山川日月,映现出中国人的诗与传奇,也对照着中国人的生命起伏。正如春花、夏荫、秋月、冬雪的各尽其美,龙井、毛峰、普洱、肉桂,乃至天地间千万种不同的茶都有它们各自的对应。当我们站在不同的人生阶段,或许寻香,或许重韵,或许贪甘,也或许独爱那份质朴……中国茶的千姿百态中蕴藏的正是不同风光的人生映现。而在武夷山,丹霞地貌造就的独特岩粒土壤使得越是狭窄的山谷和危险的崖边越是能生出好茶。茶树的根系紧紧在岩粒中扎根,汲取雨水冲刷来的养分,因为生长艰辛,更要活得尽兴,这是由茶及人,也是从人到茶的道理。所以站在这方水土上,不必多言,一切尽在茶中。

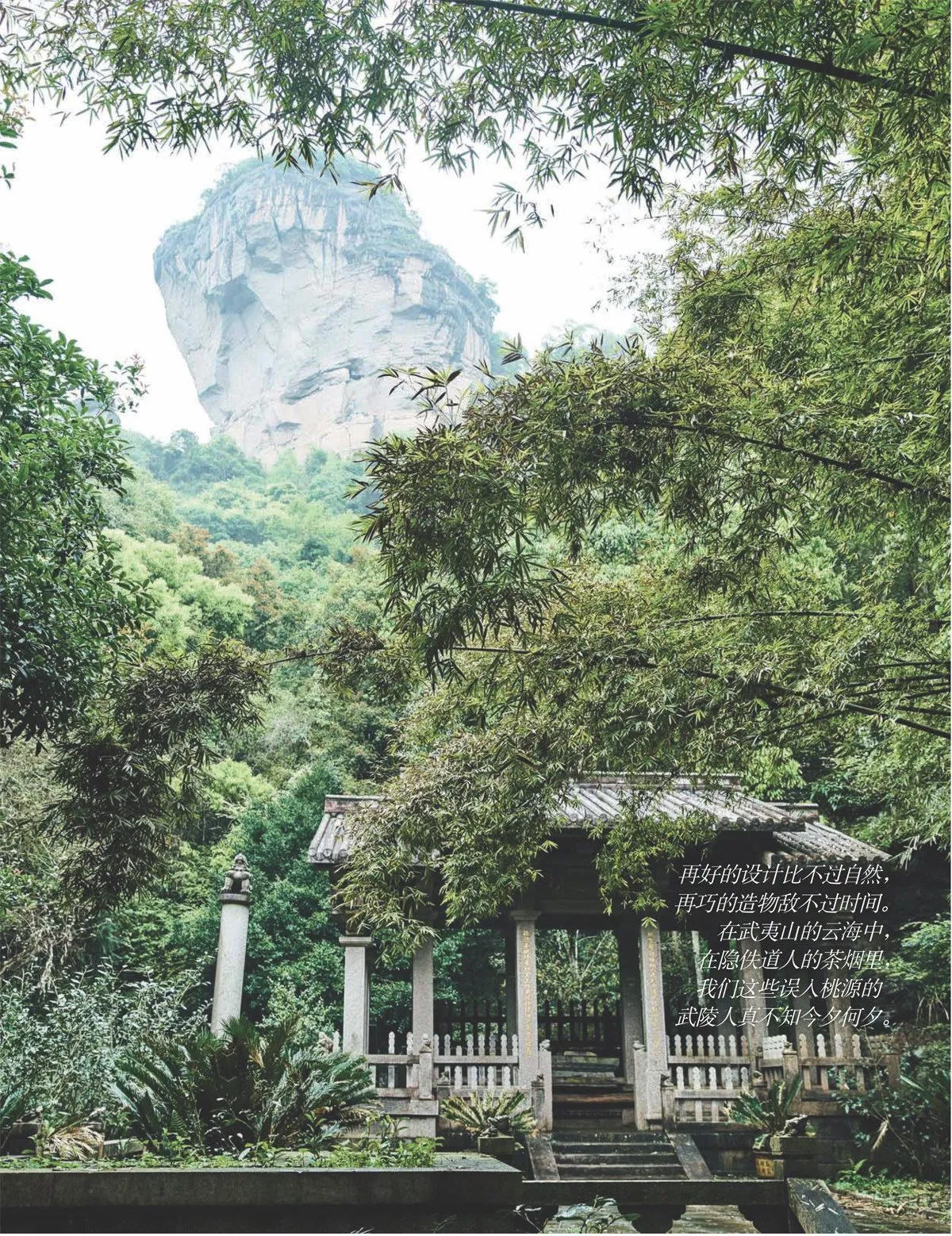

寻隐者而遇

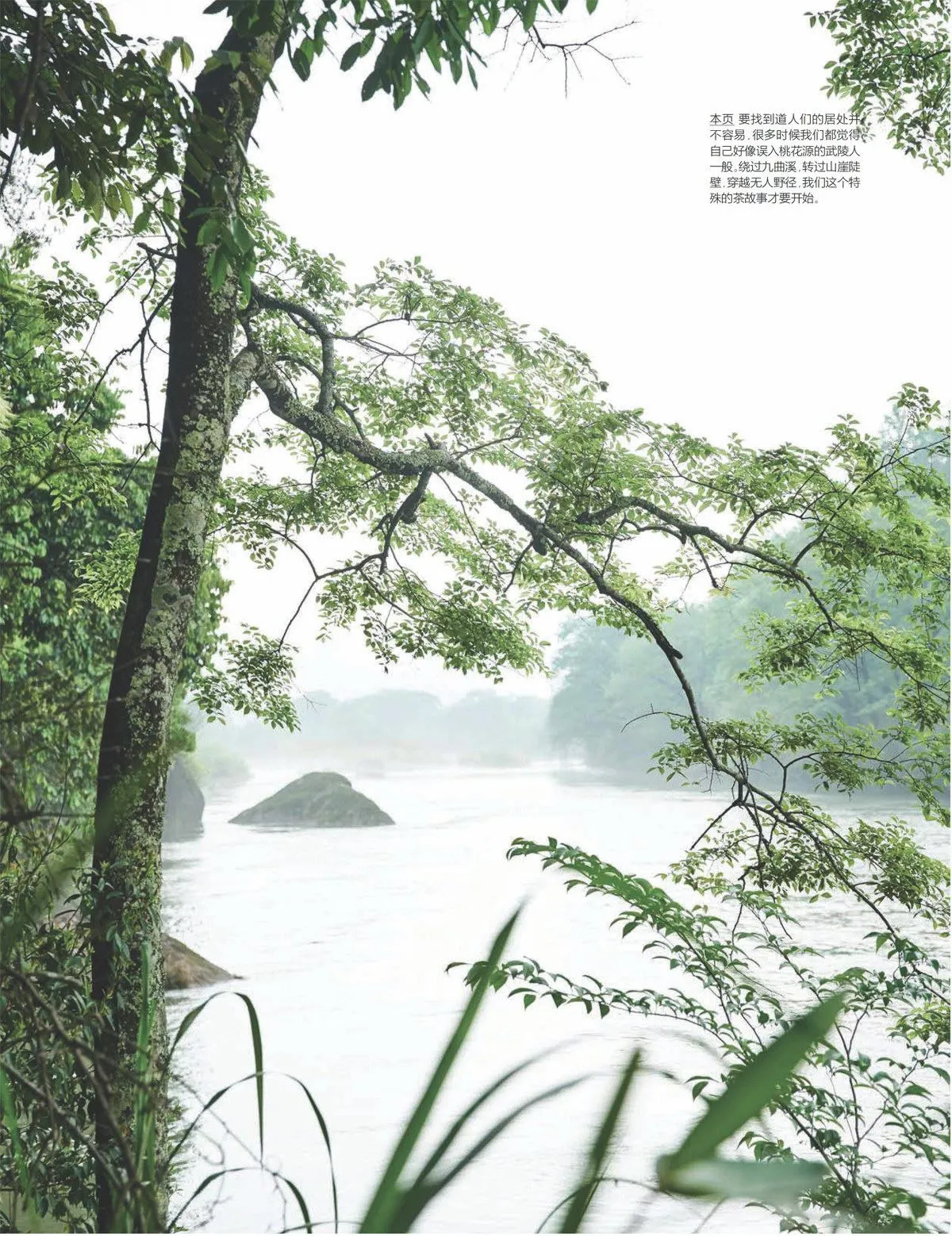

这不是一个寻常的茶故事。我们

在武夷山中跋涉,绕过九曲溪、转过山石陡崖、穿过迷之深林、踏过无人野径,才来到这处天地山川构建的“茶空间”。

只是我们比贾岛幸运,寻访的隐者恰好在云深处与我们不期而遇。

踏上武夷寻茶之旅的第一步就充满了东方仙气。特别是我们这次的寻访对象还是道人、隐者。与1000多年前寻隐者不遇的中唐诗人贾岛相比,我们希望今天能多一些运气。只是行前恐怕有人要问:现在还有真正的道人、隐者吗?我曾跟《空谷幽兰》的作者、美国汉学家比尔.波特聊起这个话题,他说到一个有趣现象——现在钟南山上仍有茅棚七干,但并非每个来此遁世的人都会获得供养,只有那些“孤苦伶仃”坚持了至少一年以上仍道心不改的隐士才能赢得尊重。自古,谈中国文化,有一个族群不得不提——隐士,或称道人。他们神秘、令人钦羡,也教人不解。神秘是因为距离我们“远”;钦羡是因为都市人总在物质与精神之间挣扎,唯见道人逍遥安心;不解,则是因为隐士抛却繁华,结庐山野,他们到底是为何求?

答案似乎都在我们造访武夷山大王峰下止止庵的过程中慢慢显现。作为中国道教的南宗祖庭,止止庵曾是南宗第五祖白玉蟾“开班授课”的地方,也正是这位生活在宋代的白玉蟾大师发现并培育了与大红袍、铁罗汉和水金龟并称“中国四大名枞”的茶种“白鸡冠”。如今在庵内仍可见一片未经人工修整的茶园,几株老而弥坚的茶树正是从宋时代代繁衍至今的白鸡冠老枞。

当家的女道长沉静内敛却气魄非凡,多年前一遇后,之后每次与她交谈,我总被叮嘱:“别着急进山,最好的修行不在山野,在红尘中好好做事,那才是大修行。时间到了,你才有资格进山林;时间不到,你‘潇洒’抛去一切,躲到山里,修为一定上不了大台面。”或许也可以说:真正的道人,绝不“冷眼对人”、“冷漠对世”,他会用一切方法接引“有缘人”,譬如,喝一杯茶。今日我们寻茶香、道意而来,女道长取出永远温着的茶杯,仿佛早知今日有客。

近几年,谈茶似乎显得格外“有文化”。面对一杯茶,你要说不出茶叶的原产地、茶杯的烧制方法、茶壶的窑口出处,似乎都有点难登“大雅”之堂。但每次在止止庵喝茶,永远只有最简单的茶杯、最朴素茶壶、最原始的茶叶。因为是“白鸡冠”的发源地,时节一到,道人自己采茶,用最原始的方法制茶,取庵内的山泉水泡茶,在大王峰的脚下、天地山川的怀中饮茶,这样的“茶”,保持了最原始的山林气味,几杯茶汤下肚,没察觉就融进了自然。

喝茶时,道长话不多,你提问题,她总先答一句:“所有答案都在这杯茶里。”起初不明白,但“喝”多了,也开始逐渐懂得,茶的确知道所有答案。譬如在那个当下,当你放下所有,忘掉茶杯的质地、茶叶的工艺、茶汤的颜色……只顾得在春风里感受舌尖初碰茶汤的热度……你就已经开始觅“道”了。

谈茶,于物质层面一定会涉及两个向度——它自然山川的本质和它后天的人工。止止庵靠山面水、修竹茂林,其茶出自得天独厚的自然环境。因此后天的人工干预几乎为“o”。只有那些自然基础有限的茶才更需后天的人工弥补,而在一片树叶中还原其生长的山川日月,在这山川日月中自然生发人文诗情,而这两者融合更应对着生命不同时节的各异风光。花要开就让它开,水要流就让它流,通过止止庵中道人的一杯茶,我们也忽而明白真正的茶味就该是这样!

武夷的丹霞地貌盛产岩茶,茶树在碎石岩土间深深扎根,成长的不易带来峻烈的茶气,一般人很难消受,道人却喝得津津有味,既是他们静心修道的辅助,也符合他们“直来直去”的性格。这就是茶与人的相契。

此时此刻,与几位隐者在恍若仙境的环境中饮茶,关于“茶空间”的问题我早就忘到了九霄云外。在他们面前,土地就是茶席布,青天就是茶室頂,武夷山作背景,九曲溪是鸣琴……自然大化就是他们的茶空间。而如若你也像我们一样,学武陵人误入桃源里,这些道人们也会如今天一般亲切地留你下来喝一杯茶。作为一种身份的存在,他们“存在的本身”就足以让我们这些都市人欣羡,那正是根植于中国人血脉里的“田园”情结。

希望你也能像我们一样幸运,有缘在山中喝到一杯不加雕饰的道人之茶,不问来处、不知去往,走出这时空的界限或许就一切都忘了。惟江上之清风,与山间之明月,取之无禁,用之不竭,还会像千百年前一样永远照在那片滴翠的树叶上。