数字艺术收藏:未来已来

文/图:董萍

数字艺术收藏:未来已来

文/图:董萍

数字艺术被称为最具前沿性、实验性的艺术形式,一直以来较之传统艺术形式,数字艺术的市场始终处于低迷状态,收藏状况也不尽如人意。然而近年来,数字艺术越来越频繁地走进公共空间,越来越多被公众所关注,也越来越多被收藏。新一代收藏家逐渐兴起,他们成长于互联网和数字时代,对于数字艺术不陌生,甚至有亲切感,数字艺术收藏越来越多被他们接受。从本期三位嘉宾的谈话中,可以清晰地看到,属于未来的数字艺术已然来到当下。

缪晓春 坐井观天

数字艺术将成为艺术范畴的主流

王泊乔:策展人、艺术收藏顾问数字艺术中国(DAC)创始人中国国家博物馆创意顾问

王泊乔有三个身份,第一个身份是艺术

策展人 。第二个身份是数字艺术在中国的推

广者。第三个身份,是一个创意和设计工作者,主持和参与创作了一些数字艺术融入城市的项目。在他看来,数字艺术将成为艺术范畴的主流艺术毋庸置疑,数字化艺术与城市公共空间的融合将是当代城市公共空间发展的必然趋势。

《收藏·拍卖》:数字艺术是什么?

王泊乔:我就先来谈谈数字艺术是什么,1917年杜尚的马桶艺术出现,实际就宣称了“什么都是艺术,人人都是艺术家”,艺术史事实上已经无法继续了,那么,“什么都是艺术”同时也极大地打开了艺术使用各种媒介的可能性,艺术也从数字进入了数字艺术新阶段。我认为就数字艺术创作而言,全世界的艺术家目前站在同一个起跑线上。多媒体互动装置、电脑动画、数码影像、网络艺术、数字绘画以及多种媒介混合艺术都可以称之为数字艺术。数字艺术具有更多元的形态和想象空间,在听觉视觉以及感官上带来综合的体验,互动性也达到了任何艺术形式都无法达到的程度,对于艺术表现来讲这无疑是一个全新的颠覆和革新层面。

《收藏·拍卖》:数字艺术的收藏价值是什么?

王泊乔:传统艺术形式无论是绘画、雕塑、影像等,都是通过艺术呈现表达意义,艺术作品是人通过对艺术创作工具的控制完成呈现,人凌驾于工具之上。而数字艺术是在探讨人机交互时人与计算机之间的合作,数字艺术作品是由人与计算机共同完成,这种创作过程中关系的转变正是人类发展进程中关系转变在艺术创作中的体现。我认为数字艺术将成为艺术范畴的主流艺术毋庸置疑。虽然从数字艺术出现以来,收藏就是一个非常大的挑战,无论是对于机构和个人来说,如何收藏和保存、展示这样一种前所未有的媒介都非常困难。但是,无论任何事物都有敢于第一个吃螃蟹的人,何况收藏本来就是一场勇敢者的游戏,考验的是眼光、品位和对未来的判断。

《收藏·拍卖》:数字艺术目前国内的收藏状况如何?

王泊乔:据我所知,国内外的很多收藏家、知名美术馆都已经系统性地收藏了不少数字艺术和数字艺术作品,而更加令人欣喜的是一些非传统收藏机构和个人,比如一些商业地产、酒店和企业以及新兴的互联网企业家、投资人也加入到这一阵营来。我们看到很多商场、酒店、写字楼的公共空间和中心位置已经开始永久放置数字艺术装置和影像作品,这对于数字艺术创作和发展来说是非常可喜的。

《收藏·拍卖》:近年来,我们看到数字艺术越来越多地出现在商场或者城市空间。您怎么看这种现象?

王泊乔:我认为用不了多久,美术馆、博物馆等传统艺术空间未来将会被“消解”,取而代之的可能是任何地方,像公园、商场、机场、政府大楼、学校、野外都可以成为艺术展览的展场。这并不是危言耸听,而是因为数字艺术本身就是对传统的一种反叛和颠覆。近年的当代艺术展览史中,艺术介入公共空间,尤其是商业公共空间的案例频繁出现,如著名的K11莫奈展。作为策展人,蒋非默和我早在K11之前就在上海时代广场、环球金融中心、大悦城、绿地中心等全国数个地标性商业空间和建筑物中策划艺术展,但传统的艺术形式已经不能适应巨大而且环境复杂的公共空间,所以我们在展览中加入了很多艺术科技的作品,互动装置、多媒体影像,让展览有非常出人意料的效果。这样的展览实验检验了中国当代艺术本土化的成果,实践证明这个成果是丰硕的。还体现了当代艺术蓬勃发展带来的溢出效应,其中尤为明显的是社会效益。

蒋非墨 上海大悦城装置

费俊 双生花

数字艺术潮流势不可挡

胡永坚:收藏家、长城艺术馆艺术总监

60后胡永坚是一个相当成熟稳健的艺术品收藏者和投资人,其收藏涉及绘画、书法、油画、雕塑、古董等架上艺术的各个门类。近年来,他的收藏从传统艺术跨入更加前卫的 “数字艺术”。他认为数字艺术潮流势不可挡。

《收藏·拍卖》:您能谈谈收藏数字艺术作品的经历么?

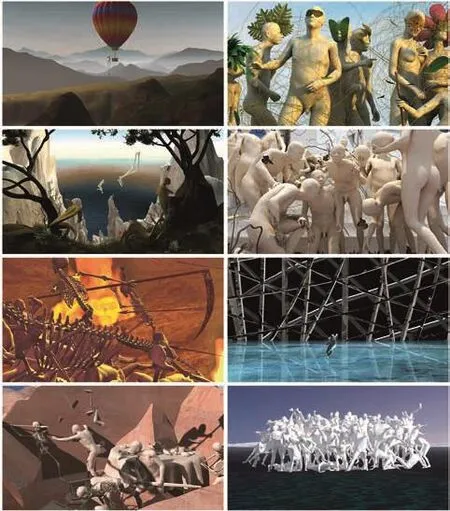

胡永坚:2011年,我在北京798白盒子艺术馆缪晓春的一次影像展览中关注到他的作品,并开始收藏数字艺术。第一次,我就买入了缪晓春2006-2010年间创作的三部作品,即《灰飞烟灭》、《重头再来》和《坐井观天》三部曲,是艺术家对人类文明发展史的重新审视,艺术家用一种基督教式的批判精神,审视了环境污染、战争、天灾人祸等人类命运的问题。我第一次收藏数字艺术作品花费了近百万元,只得到了三样东西:几张光盘,一张收藏证书,以及艺术家无偿技术升级一个承诺。我拿到的是被压缩后存在光盘里的数据,而且是艺术家发售的9个拷贝版中的一个。

《收藏·拍卖》:您如何把这些数字艺术作品收藏和展示出来?

胡永坚:我并没有把购藏的数字艺术闲置,而是把它们复刻在电脑里,在我们长城集团旗下的三个美术馆(深圳、潮州、郑州)同时播放,每部作品10-15分钟,三部共计40分钟,每天循环播放。我自己观看过近百次,从未觉得审美疲劳。这些作品也给美术馆带来了人气。

《收藏·拍卖》:在目前层出不穷的数字艺术家中,为什么您只收藏缪晓春的作品?

胡永坚:我自己分析和总结了缪晓春几个与众不同的特质:他1964年出生,已经是一个有人格魅力、有独立见解的老艺术家;艺术史专业出身,有深厚的文化底蕴和人文情怀;早年画油画,旅德之前靠出售一批油画作品筹足了出国留学的钱,证明他具有充分的绘画功底及审美的眼光;他在中国最早开始数字艺术创作,而在他开始探索数字艺术的同时,西方这一领域也刚刚起步,这让他与西方的艺术家站在同一起点,再加上他是东方人,骨子里具有强烈的东方情结,这让他能跳出西方中心主义的巢穴之见,令作品更加包容并蓄、更具国际化,因而更有可能成为数字艺术领域的世界级大师;他的作品全部制作过程都是自己与团队共同完成的,作品丰盈厚实,细节精益求精,整体场景史诗般的壮阔,画面过渡切换的浑然天成,两者形成完美的结合,具有极高的技术含量与劳动强度。缪晓春用6年半时间只出了4部作品,每部作品投入约200万元,每部限量9版。这样来看,艺术家是按制作成本出售他的作品。

《收藏·拍卖》:您对传统艺术的收藏标准是什么?

胡永坚:我收藏是以美术史为标准,例如齐白石、林散之这一类在艺术史上开宗立派的大师级人物的作品。我花了五年对东西方艺术史进行深入研究,对中国当代艺术、中国当代艺术家群体及作品进行了整理和归类,形成了自己的方法论——艺术品投资的精神价值量化标准。 我对新兴艺术更加严苛,如果艺术家的生命轨迹不清晰、作品形式语言未成熟,我决不会出手。

缪晓春作品《从头再来》截屏

《收藏·拍卖》:您为何会从传统收藏转入数字艺术收藏?

胡永坚:近年来架上艺术正在慢慢减弱,而数字艺术份额在慢慢增长。我认为影像与装置才是与高科技、互联网时代相匹配的艺术形式,代表了未来艺术的主流和收藏的方向。与传统架上艺术相比,数字艺术具有更多元的形态和想象空间。我的收藏从架上艺术到数字艺术,没有任何障碍,一方面得益于自己对于美术史的梳理,对艺术价值的清晰判断。另外我本人也是艺术家,也会不断尝试用数字艺术语言创作 。

《收藏·拍卖》:收藏传统架上艺术和数字艺术两者有何关系?

胡永坚:我认为收藏最大乐趣就是将艺术品内化于自己的精神世界 。每一个艺术家对于世界都有自己独特看法、立场与价值判断。当我收藏一个艺术家,就会站在他的角度看待世界,借助他的目光看待世界。通过收藏很多艺术家的作品,我就可以带着不同的价值观去看待世界。我借助缪晓春老师的眼睛看西方艺术史,感受他对人类文明的发展,对善与恶的价值判断。艺术之间都是相通的,只不过林散之、齐白石用的是传统的水墨语言,而缪晓春用的是电脑互联网与新科技的语言,他们在艺术精神上是相通的。

数字艺术是艺术的未来

Francis Yang:新西兰华裔独立设计师

Ares Choy:前文艺青年现役投资人

90后年轻一代成长在数字时代,社会开放,信息量大,网络发达,他们所关注的东西常常是上一代人无法想象的。Francis Yang和Ares Choy就是这样思维活跃的90后,有数字技术相关教育经历,眼光是国际化的。尽管他们并不收藏数字艺术,但是却保持着对于数字艺术旺盛的好奇心与想象力。他们的嗅觉是否指示着数字艺术未来发展的某种可能性?

《收藏·拍卖》:作为90后,你们能谈谈对于数字艺术的理解么?

Francis Yang/Ares Choy:我认为数字艺术的方向不外乎两方面,一是未来,二是梦境。首先我们来谈一点未来。未来是什么样子?未来这个词让人充满着无限的遐想,也是永恒的创作主题之一。而数字艺术在展现未来方面有特别的优势。新西兰被誉为风之城的惠灵顿每年都会举办一次世界穿戴艺术大赛(World of Wearable Art)。每一次比赛都会吸引世界各地数百乃至上千位杰出的艺术家和设计师前来参赛。届时,整个会场会化身为未来世界,各种或怪异或科幻或奇特或复古或新奇的造型,一次次地挑动你的神经。这些选手或多或少都在表达一种自己对未来的憧憬,企图去引领甚至创造未来世界的审美。而谁又能说未来没有藏在这些作品里面呢?

峨眉山景区全感官体验中心

接下来,就是梦境。数字艺术借助于现代科技,令人类实现了很多“白日梦”。很多曾经只存在于幻想中的场景,因为数字而得以实现。深圳绽放文创所创作的“team Lab: 舞动!艺术展 & 学习!未来の游园地”被designboom选为2015年全球十佳展览,在全世界已经有超过上百万人次观看。Team Lab用数字技术构建了一个个梦境世界,在这个梦境里人与自然可以融为一体。你可以看到在空间中翻腾的金色浪花,可以看到光如同有生命一样的呼吸,可以看到纯粹由星星构成的宇宙,可以看到生命在自己的手上花开花落。多炫酷。

《收藏·拍卖》:那么数字艺术对于你们这一代来说是什么呢?

Francis Yang/Ares Choy:我觉得一种渴望吧。其实很残忍的是我们生在了一个很令人绝望的时代,晚40年出生,我们可以享受这些科技带给我们的改变。早40年出生,艺术被战争打压到一个不可翻身的地步。

我们这代人对梦想和未来是不安的。我们活在一个技术飞速成长的时代,但是也知道自己可能活不过那么久看到未来那缤纷的世界。数字艺术对我们这一批人来说已经不仅仅是自己的梦想了,而是一种知道我们时间不够,可能看不到那一天了,所以用自己的力量去推动这个渴望。人类逃不过生老病死,也走不出现况,也有可能有一天热情就这么没有了。在自己活着有这个想法和能力的时候,想方设法让那个世界来得快一点。这样的话即使老了也没有遗憾,是一个夹杂着负面情绪的梦想。

《收藏·拍卖》:作为90后,你们是否会收藏数字艺术?

Francis Yang/Ares Choy:在某种意义上来说,我们已经在开始收藏数字艺术了。举个例子,网络游戏《剑侠情缘三》每一年都会出的一款绝版外观,这些外观时至今日已经通过炒作和新人的加入达到了以万为单位的交易价。而现在,非常多的网络游戏就是靠售卖各种各样外观的方式来获得收益。我们从这些例子可以多少反映出未来数字艺术收藏的可行性。这些例子说明,单纯的数据同样也有很大的收藏价值。而从一个商业的角度来讲,单纯的数据也是有很大的升值空间的。切记这还只是一个游戏中的数据,这些数据对后台来说只是一个可以随时扔出去的东西,而玩家的情怀和收集欲可以让这些数据达到8万元人民币的交易价格。这体现了数据也有其稀缺性。

《收藏·拍卖》:你们认为未来的数字艺术会是什么样?会如何被收藏?

Francis Yang/Ares Choy:你走进一个空荡荡的房间,房间是个正方体,干净得一尘不染。从地板到天花板到墙壁全是白色的,给人一种空洞和压迫感,你面前有一个纯白的石台上面放着一套AR头套。戴上头套一瞬间你第一个看见的是那个石台,可是那是这景象里唯一和刚才一模一样的物体。你的视野瞬间敞开,原本离你很近的墙壁变成了漫长的银河。接着一样接一样的,各类艺术品浮现在了你面前。你可以走到那些艺术品前面然后你的头套会给你这样艺术品的信息,这些艺术品有很多还可以做出互动,依靠手杆可以无畏地摆弄它们,还不用怕它们损坏。当你欣赏完后,摘下头套一瞬间世界光速地缩小拉回,你面前还只是有那个石台。这应该是我想要的未来的收藏室。数字艺术是艺术的未来,借助科技的力量,把艺术从空间和时间的藩篱里解放出来。

(编辑/董萍)