居民消费对劳动就业的影响:机理与例证

王东霞,孙雯霞

(1.山东财经大学图书馆,山东济南 250014;2.山东财经大学经济学院,山东济南 250014)

居民消费对劳动就业的影响:机理与例证

王东霞1,孙雯霞2

(1.山东财经大学图书馆,山东济南 250014;2.山东财经大学经济学院,山东济南 250014)

居民消费影响着劳动力的需求和供给。通过引导投资进行社会生产,能更好地提高投资的效率,平衡好两大部类的比例关系,实现生产与消费的协调发展,推动经济稳定增长和就业增加。实证分析表明,山东省居民最终消费所代表的居民消费总量对其劳动就业量有协整关系。长期中,居民最终消费的提高能够带动劳动就业,但短期内由于滞后性等因素导致居民消费的带动作用不明显,甚至为负。居民消费水平的提高往往伴随着经济发展、科技进步,先进技术在生产中的应用短期内可能对就业产生挤出效应,因此表现出居民消费总量对劳动就业短期上的负影响。但这种影响是短暂的,长期中,居民消费总量对劳动就业整体呈积极的促进作用。

居民消费;劳动就业;劳动力需求;劳动力供给

0 引 言

消费、投资、出口是驱动一国经济发展、带动就业的三驾马车,过去我国较多地依靠投资和出口的驱动力,我国经济经历了迅猛的发展,就业需求也相对较大。因此,以往学术研究较多的侧重分析投资或出口对就业的影响。消费作为经济增速换挡、结构优化、动能转换的背景下最稳定、最持久的驱动力,在投资和出口带来众多弊端的情况下,越来越受到重视。消费具有稳定性、持久性,是国民经济保持稳定增长的重要动力,特别是居民消费对经济发展和就业有着极为重要的作用。在宏观经济条件下,消费需求是社会生产的目标和导向,是人们生存繁衍的必要条件,而劳动力则是生产持续进行的重要生产要素。由此可见,扩大居民消费需求是推动社会生产,进而带动就业增长的重要途径。

Leontief[1]为研究美国战后的生产和就业问题,编制了美国投出产出表,通过相关技术系数的计算,定量分析各部门之间需求、产出和就业的关系,最终得出对特定产品的需求与就业总人数之间存在相关性,进而得到消费者最终消费所带来的就业增加程度。Smullyan[2]在评述Sweezy对PIerson关于充分就业的文章时指出,保证消费支出的速度将会产生充分就业,而这个恰当的有保证的消费品市场的规模依赖于生产既定的消费品和服务的数量所需的劳动力,以及对投资额带来的新增就业人数。Mincer[3]通过研究收入大小的影响因素和收入分配对消费模式的影响发现,收入差距在不同年龄和教育水平上表现较明显,同时,运用永久性收入理论分解家庭收入构成,得出当收入低于目前的充分就业水平时,其他家庭收入增长的规模也在增加。家庭收入的形成、消费和劳动力行为三者相互影响,在某种程度上,对其任何一个领域的见解都有助于理解另一个。Cheema等[4]通过对巴基斯坦市不同收入人群的可支配收入、消费支出水平和构成的变化以及对劳动力资源利用的影响进行分析,发现收入再分配有利于增加低收入家庭对食品等消费品的需求,使贫困家庭的消费水平显著增加,但对富人没有太多的不利影响。同时,收入再分配通过增加相对更多的劳动密集型商品的需求,将增加对劳动力的需求大幅增加。Dynarski等[5]探讨了在消费和失业率变化之间的关系,发现失业问题对在不同类型和职位的工人消费影响不同,蓝领工人的消费受其就业状况的变化相较于白领是不太敏感的。原因在于失业率会更多地降低白领工人的收入增长率。Matsuyama[6]研究了大众消费的崛起受到收入分配的影响,适当的收入分配状态下,随着行业生产力的提高,消费者也随收入的增加不断扩大消费范围,带来了更大的消费品市场,进而导致了生产力的进一步提高,经济发展进入良性循环,对经济发展产生积极的推动作用,经济的发展又会对就业产生影响。Pappa[7]通过VAR模型研究了政府消费对劳动力市场的冲击传导作用,得出政府消费和投资增长的同时能增加实际工资和就业,这种冲击效应在三分之二的美国中是显著存在的。Lamoa等[8]使用1960-2005年度数据探讨了在欧元区公务员的工资和其消费的周期性的行为,发现公共消费,工资和就业以滞后1~2年的周期性的方式变动,在扩张性周期中增加总需求的压力,将相应地导致的工资压力,同时也指出政府购买作为反周期的工具的重要作用。Beard等[9]采用数据包络分析法分析美国资本投资的就业效应时得出,每一百万美元的消费能带动整个经济增加24个就业机会。Campos[10]通过研究发现西班牙大萧条时期失业率每上升1%,家庭消费需求将减少0.7%。这种减少是对未来的收入增长率下降的修正:失业的阴影,且消费支出的下降是真正的数量减少,而不是一个更便宜品的替代。Blundell[11]通过生命周期模型分析工资不平等和消费不平等之间的联系,得到在相关工资的冲击下消费,工时和双人收入动态变化的解析表达式,发现永久性的工资冲击下要注重家庭劳动供给的重要性。闻潜[12]认为,造成失业问题日趋严峻的根本原因不在于经济增长率的不高,而在于过度投资导致的供给过剩和物价跌落,市场逐渐走向疲软,社会总需求大于总供给。因此,扩大消费需求成为启动经济运行,促使就业稳增的切实可行的有效途径。钱振伟[13]通过建立消费就业模型揭示内需和就业这两者内在关系,并比较分析了边疆少数民族地区和东部发达地区的消费就业弹性、城镇消费就业弹性和农村消费就业弹性的差异性。对于不同人群、不同地区、不同产业的消费作用,温双等[14]认为富人的奢侈消费有利于社会财富的流动,在为穷人提供就业机会的同时,也增加了对整个市场的有效需求,进而促进经济的发展。李世佳[15]通过投入产出法分析了消费的就业效应,认为刺激消费、扩大内需是促进经济增长,解决就业问题的主要手段,而消费结构、劳动力投入系数、产品生产过程和产业关联是影响消费就业效应的重要因素因素。张丽娜[16]在国际投入产出分析框架下,研究国内消费的就业带动效率,得出制造业行业的就业人数和劳动收入带动效率均高于服务业,服务业对高技能劳动力的就业带动效率高于制造业。现阶段,中国各行业的劳动力技能水平偏低,因此,产业结构的调整必须与国内劳动禀赋的变动相匹配,促进制造业升级发展,发展高技能劳动收入带动效率较高的行业。

国内外文献研究的重点侧重于单纯的理论分析或者实证分析,将两者结合起来研究的文献相对较少,而关于消费影响就业的机理研究的更少。同时,研究对象大多停留在国家层面,对具体省份研究较少,不同地区由于其自身的地理条件、历史文化以及经济发展状况的不同,在经济转型期间,更应该因地制宜地制定策略方针。因此,本文将以山东省为例,在构筑居民消费对就业的作用机理的基础上,通过实证分析进一步研究山东省居民消费的就业效应。

1 居民消费对劳动就业影响的作用机理分析

马克思的再生产理论中指出,在社会生产中,社会生产部门以社会总产品的经济用途为标志可以划分为第一部类和第二部类。前者生产的产品是生产资料,进入生产领域,后者是生产消费资料的部门的总和,满足人们的生活消费。两大部类相互依赖,相互制约,其比例的失衡会影响整个社会的再生产,第一部类比例较大会导致产能过剩,反之,消费资料难以消化。目前的经济形势是社会总供给大于社会总需求,产能出现过剩,消费资料有效需求不足,因而要扩大消费,推动第二部类产品的实现,进而拉动第一部类的生产和产品的实现,最终促使经济持续稳定增长。

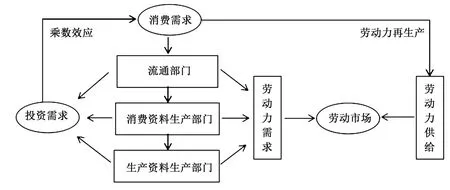

1.1 从消费到生产的传递路径

在实际生活中,存在着连接生产与消费两大领域的流通部门,包括批发、零售、物流等一些服务部门。生产出的产品只有通过流通部门才能成为消费产品,进入生活消费领域。当生活消费领域中某产品的消费需求发生变动时,流通部门会最先了解到该产品的供求情况,而生产部门往往依靠流通部门传递出的信号相应调整生产计划。当产品消费需求增加时,流通部门会根据需求扩大流通规模,随之生产消费资料的部门扩大生产而增加对生产资料的需求,进而该生产资料的生产部门及其相关生产部门相应地扩张发展。同样,当流通部门传递出消费需求下降的信号时,生产消费资料的部门会随之减少产品的供给和相关生产资料的需求,导致该生产资料的生产部门和其相关生产部门适时减少生产规模。

图1 从消费到生产的传递路径

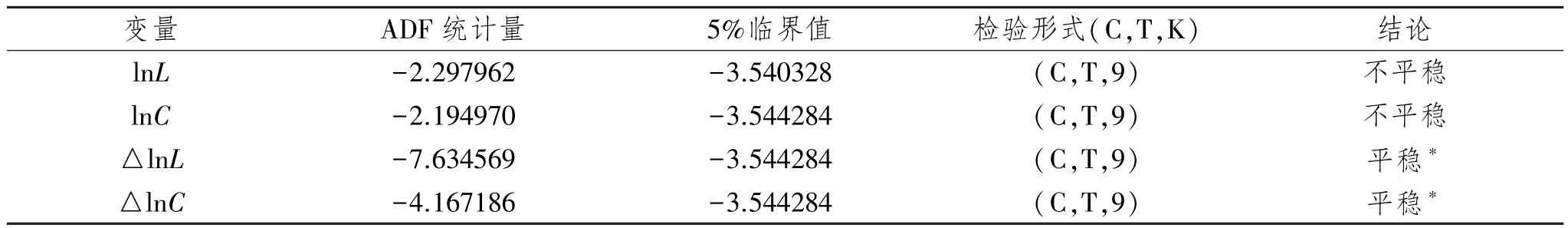

1.2 消费需求通过对物质资料的再生产和劳动力的再生产影响着劳动力的需求和供给

一个新消费热点出现,往往能带动产业的发展,甚至是一个新产业的出现,而这些产业的扩大与升级,又影响着劳动力的需求;劳动者对消费资料的消费又为生产的持续提供劳动供给,同时创造出新的劳动力。

一方面,消费需求通过对物质资料的再生产,影响劳动力的需求。消费需求的增加,促使企业扩大生产规模,进而增加对劳动力的需求。这个过程涉及了投资对消费的乘数效应和消费对投资的加速效应,两者叠加,共同影响劳动力的需求。首先,消费促进社会生产部门和流通部门生产规模的不断扩张,投资者觉得有利可图,会相应增加投资,投资将会通过乘数效应,利用增加的收入进一步促进消费的增加,进而促使社会各生产部门不断扩大生产规模。其次,消费需求的变动会对社会产品产量的需求产生影响,进而带动对资本存量需求的变动,最终导致投资规模的变动,这种对投资品的需求是一种中间性需求,是由消费对投资的加速原理引起的,通过加速原理使企业进行新一轮的投资,增加包括劳动力在内的生产要素的投入,从而对劳动力的需求产生影响。可见,消费和投资的增加,都会促使企业提供更多工作岗位,进而带动了就业的增加。

另一方面,消费需求通过劳动力的再生产,影响着劳动力的供给。个人和家庭通过消费部分社会产品,以满足其物质和文化生活需要,进而实现对劳动力的再生产,即劳动者将物质资料用于健康营养、娱乐锻炼、生活环境、教育培训等方面以实现体力和脑力劳动在物质资料生产过程的使用,从而保证了生产的持续进行。劳动力的供给数量一定程度上受人口增长的制约,而人口的增长与居民消费水平在客观上存在密切的联系。消费水平的提高,促进了人口的稳定持续增长,也提供了更多数量,甚至更高质量的劳动力供给。劳动者的专业素质、技术水平、文化构成则取决于居民在教育文娱及其他方面的消费上。科学技术的快速发展使得生产部门进行产业升级,对劳动力的要求也越来越高。个人或家庭消费质量的提高,消费数量的增加和消费结构的完善,有利于劳动者提高自身的能力和素质,以适应社会生产的需要。

1.3 居民消费的就业效应

马克思指出“只有在消费中产品才成为现实的产品”[17]。在市场经济背景下,生产者追求的是利润最大化,也就是剩余价值最大化,必须要实现商品的价值,因此,生产出的商品必须要符合居民消费需求,根据居民消费需求调节生产规模。居民消费需求增加,首先将促使流通部门扩大规模,传递出的需求信号使得生产消费资料的生产部门发展,后者又通过产业关联这一传导机制,拉动相关生产部门的增加生产,而随着流通部门和生产部门的规模不断扩张,对劳动力的需求也不断增加,表现为就业的积极效应。这一积极效应主要发生在生产部门拓展或者稳定发展时期,社会劳动生产率水平较稳定,生产设备等一些硬件设施不需要更新,生产部门生产规模的扩大往往通过增加劳动力的需求来实现,因此呈现出就业量大幅提高。

随着科学技术的不断发展,生产者为了追求更大利益,会提高自身部门的劳动生产率,进行生产设备更新、劳动生产工具改进以及提高现代化的科学管理水平等,促使生产部门进行产业结构的优化升级,一定时间内会对就业产生挤出效应,造成大量劳动者因自身素质不达标而下岗,这也在一定程度上导致就业量下降。

图2 消费需求的就业作用机理

2 山东省居民消费影响劳动就业的实证分析

2.1 基本假设及数据的选取与处理

假设:居民消费总量的提高会对劳动就业量产生影响。

本文将采用时间序列分析方法,对居民消费量与劳动就业量的关系进行长期和短期两个方面的实证分析,以此得到居民消费量对劳动就业量的影响。

表1 1978-2015年居民最终消费和劳动就业量相关数据

采用时间序列分析需要建立一系列时间序列模型,其关键在于假定数据的变化时可根据历史数据识别出来的、同时受人的行为影响不大的一些宏观变量。因此,本文将根据山东省统计年鉴选取1978-2015年间居民消费和劳动就业的相关历史数据进行实证分析。本文主要研究的是山东省内居民消费对劳动就业的影响,为此选用居民最终消费这一指标来衡量居民消费情况。居民最终消费指常住住户在一定时期内对于货物和服务的全部最终消费支出,其中包括了除货币形式外支付的其他方式获得的货物和服务的虚拟消费支出。同时,选用山东省的从业人员数作为衡量其劳动就业量情况的指标。

由于对变量取对数并不会影响它们之间的协整关系,且能增强稳定性,降低数据可能存在的异方差问题,因此对选取的居民最终消费和劳动就业量的数据均做取对数处理,分别记为lnL和lnC,具体见表1。

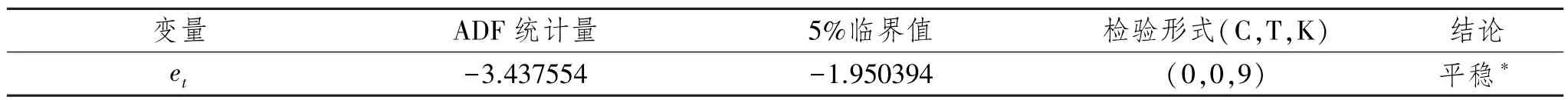

2.2 ADF检验

由于数据在计量分析时,存在外生性等因素的影响,为防止变量间不平稳而出现“伪回归”现象,首先需要对时间序列数据进行平稳性检验,本文采用的是最常见的平稳性检验方法——ADF检验。

表2 ADF检验结果

由表2可知,lnL和lnC序列都存在单位根,是非平稳时间序列。但对lnL和lnC进行一阶差分后,两者在1%的显著水平上显著,说明lnL和lnC是同阶单整序列,即服从I(1),因而可以对其进行进一步协整分析。

2.3 协整检验

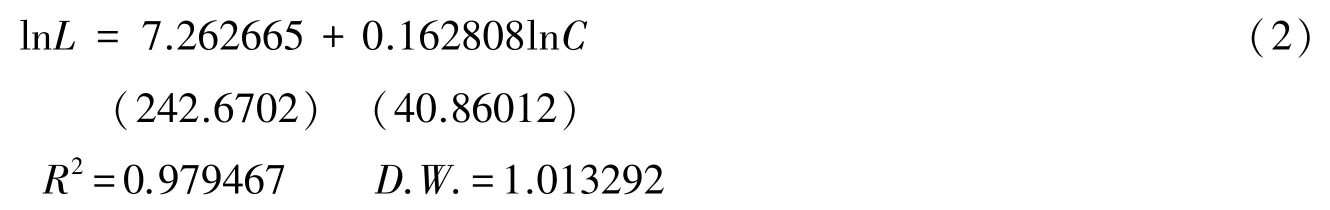

运用E-G两步法对居民最终消费与劳动就业量之间的可能存在的协整关系进行检验,首先建立最小二乘法的回归模型,结果如下:

假设误差项ut表示lnL与lnC的残差et,并对et进行平稳性检验可得:

表3 et平稳性检验结果

表3显示,et在1%的显著水平上显著,拒绝原假设,序列平稳,即lnL与lnC存在长期的协整关系,进而可知居民最终消费与劳动就业量之间存在长期的均衡关系。建立最小二乘法回归模型:

从长期来看,居民最终消费每增长1%,会促使劳动就业量增加0.16%,即长期中居民最终消费的提高能够带动劳动就业量的增加。

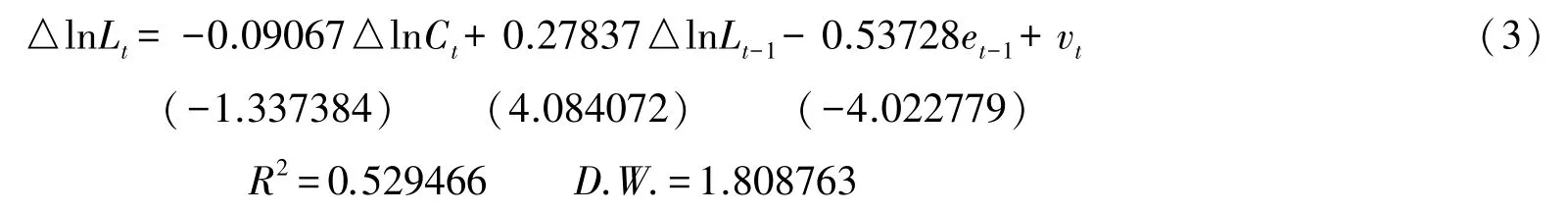

2.4 误差修正模型

前面已经验证了居民最终消费与劳动就业量之间存在长期协整关系,表明两者之间有长期的均衡关系。但短期的波动可能会出现失衡,为增强模型的精度,进一步建立误差修正模型,把居民最终消费与劳动就业量的短期行为和长期变化联系起来。

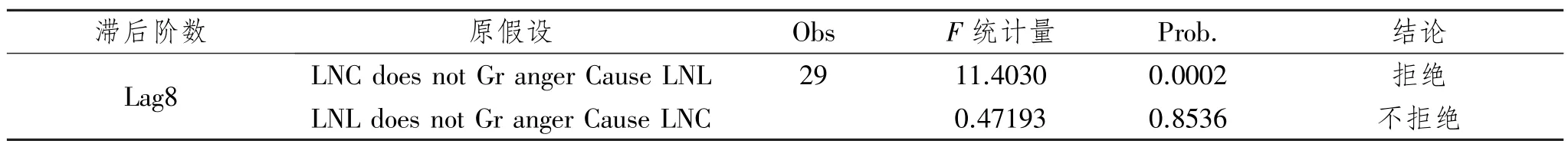

由(1)式可知,在 5%的显著水平上,n=37,k=2,dL=1.36,dU=1.59,D.W.=1.0133 由(2)、(3)式可知,劳动就业量关于居民最终消费的长期弹性为0.16%,短期弹性为-0.09%,理论情况不符,这可能是由于居民最终消费对劳动就业量的影响具有一定的滞后性,因此短期内不能对劳动就业量起到一定的带动作用。误差修正系数为负,说明短期劳动就业量偏离均衡状态后,会以53.73%的力度调整到长期均衡的状态。 由于居民最终消费与劳动就业量的时间序列是平稳的,可对两个变量进行Granger因果检验。通过VAR模型的AIC、SC及LR准则得到lnL和lnC的最优滞后阶数分别为8阶,相应的Granger因果检验结果见表4。 表4 Granger因果关系检验 表4表明,滞后期为8期时,lnC是lnL的格兰杰原因,山东省居民最终消费对其劳动就业量的影响显著。 从上述理论与实证分析结果可以看出,居民消费影响着劳动力的需求和供给,通过引导投资进行社会生产,能更好地提高投资的效率,平衡好两大部类的比例关系,实现生产与消费的协调发展,推动经济稳定增长和就业增加。居民消费对就业的影响主要体现在劳动力需求和劳动力供给两个方面。增加居民消费是扩大内需的重要一部分,居民消费需求的增加和消费结构的改善将增加社会总需求,促进社会生产,创造更多就业岗位,进而保证了劳动力需求的持续增加。 山东省居民最终消费所代表的居民消费总量对其劳动就业量有协整关系,长期中,居民最终消费的提高能够带动劳动就业,但短期内由于滞后性等因素导致居民消费的带动作用不明显,甚至为负。居民消费水平的提高往往伴随着经济发展、科技进步,先进技术在生产中的应用短期内可能对就业产生挤出效应,因此表现出居民消费总量对劳动就业短期上的负影响。但这种影响是短暂的,长期中,居民消费总量对劳动就业整体呈积极的促进作用。 扩大居民消费是解决山东省就业问题的有力途径。通过提高居民的收入水平,增加其消费能力,创造良好消费环境,释放居民消费潜力,扩大社会总需求;同时通过消费的基础和导向作用,培育新的消费热点,大力发展新兴产业,提供更多的就业岗[18]。 (1)合理收入分配制度,缩小居民收入差距。要改变居民收入分配结构,在国民收入初次分配中,注重公平,有步骤地增加劳动报酬的比重,建立与经济发展联动增长的居民收入机制;强化职工代表大会和工会的力量,保障劳动者自身利益,实现工资与企业利润同步增长;逐步提高行业工资标准和最低工资标准,同时加大劳动执法监督和执法力度,保障弱势劳动者的劳动权益。在国民收入再分配中,缩小收入分配差距,注重再次分配的效率,改革税收制度,提高个人所得税的起征点,调节少数垄断行业的过高收入,同时适当减轻或取消企业与个人负担的部分名目繁多的收费项目。 (2)拓宽财产性收入渠道,释放居民消费潜力。不同收入群体的消费倾向不同,中低收入群体具有较高消费倾向,但其购买力有限,因此,要提高这部分群体的收入水平,增加消费能力,释放消费潜力。要逐步提高城乡居民最低生活保障水平和对困难群众的生活补助,保障居民基本生活水平;创造公平公正的市场,让农民的房屋、宅基地和城市居民住宅一视同仁,实现资本化;通过政策调整,为企业减轻税负,鼓励中低收入阶层自由、自由创业,拓宽居民收入来源,而不仅仅依赖工资性收入。加大政府对农业和农村经济发展的支持力度,通过信贷资金和税收优惠等政策支持农业,特别是新型农村经济的发展;加大市场调研,发展高需求的和潜在需求较大的绿色健康、优质、高附加值的农产品,加强生产引导,减少农产品出现隔年滞销现象的发生,增加和保障农民经营收益。 (3)完善社会保障体系,创造良好消费环境。深化消费者维权改革,为居民消费创造安全健康的消费环境,维护居民的合法利益;建立完整的包括社会保险体系、最低生活保障体系、住房保障体系及困难群体社会补贴等在内的社会保障体系和完善的公共设施和公共服务体系,使居民对未来收入持续稳定增长有足够信心,稳定心理预期,提升消费信心,增加即期消费。 (4)推动信贷消费发展,实现居民消费欲望。发展信贷消费,让具有稳定收入和支付能力的居民根据个人信用水平实现提前消费高价值商品的愿望。因此,要加强诚信体系和多层次信用体系建设,开发不同信用工具,增加消费信贷的品种和范围,满足收入水平和偿还能力不同的群体的消费需要,增加即期消费;同时也要加强监管力度,保障居民信贷消费的持续进行。 (5)以消费需求为导向,提高投资效率水平。消费是社会生产的目的,要以居民消费需求为导向,进行社会生产,提高投资效率水平。经济的快速发展和人民收入水平的大幅提高,满足了居民对基本生活物资消费,同时居民开始追求个性时尚与享受型消费,对服务型的消费需求越来越大。为此,要根据居民消费需求,加强对农业、工业的生产性服务的发展,进而带动第三产业中服务型消费产业的发展;要把工作的着力点放在改善供给上,通过消费的引导,增加适销对路的新商品供给,提高投资的效率,最终满足多层次消费需求。 (6)改善居民消费结构,促进新兴产业发展。居民消费质量随着收入的增加而不断提高,人们开始追求个性与健康的生活方式,传统消费增长相对平稳,而以享受与发展型为代表的消费热点不断涌现。根据居民对发展和健康型消费的需求,推动养老家政消费、休闲旅游消费、住宅消费、文教体消费和信息消费等新兴消费市场的发展。新的消费热点蕴含着巨大的潜力,代表着未来消费升级的方向,培育和壮大新的消费热点,能促进消费结构的改善,带动产业结构升级,进而推动相关产业,特别是如金融业、信息通讯业、旅游业等服务业和高新技术产业的迅猛发展,更能催生一些新型产业的发展,如在线租赁、打车、外卖等“互联网+”新业态的迅速崛起和发展。改善消费结构,充分发挥新消费热点的带动作用,从而解决扩大就业、充分解决就业问题。 [1]LEONTIE W.Output,Employment,Consumption and Investment[J].The Quarterly Journal of Economics,1944,58(2):290-314. [2]BENOIT-SMULLYAN E.Net Investment,Consumption and Full Employment[J].The American Economic Review,1944,34(4):871-874. [3]MINCER J.Labor Supply,Family Income,and Consumption[J].The American Economic Review,1960,50(2):574-583. [4]CHEEMA A A,MALIK M H.Changes in Consumption Patterns and Employment under Alternative Income Distributions in Pakistan[J].The Pakistan Development Review,1985,24(1):1-22. [5]DYNARSKI M,SHEFFRIN S M.Consumption and Unemployment[J].The Quarterly Journal of Economics,1987,102(2):411-428. [6]MATSUYAMA K.The Rise of Mass Consumption Societies[J].Journal of Political Economy,2000,110(5):1035-1070. [7]PAPPA E.The Effects of Fiscal Shocks on Employment and The Real Wage[J].International Economic Review,2009,50(1):217-244. [8]LAMO A,PEREZ J J,SCHUKNECHT L.The Cyclicality of Consumption,Wages and Employment of The Public Sector in The Euro Area[J].Applied Economics,2013,45(12):1551-1569. [9]BEARD T R,FORD G S,KIM H.Capital Investment and Employment in the Information Sector[J].Telecommunications Policy,2014,38(4):371-382. [10]CAMPOS R G,REGGIO I.Consumption in the Shadow of Unemployment[J].European Economic Review,2015,78:39-54. [11]BlUNDEL R.Consumption Inequality and Family Labor Supply[J].American Economic Review,2016,106(2):387-435. [12]闻潜.扩大就业与消费启动[J].经济经纬,2003(1):12-15. [13]钱振伟.消费对就业增长影响比较研究——以边疆少数民族地区与东部发达地区比较为例[J].云南财贸学院学报,2005(2):93-97. [14]温双,杜力卿.富人的奢侈性消费行为与就业[J].法制与社会,2008(10):233-234. [15]李世佳.基于投入产出法消费的就业效应分析[J].统计与决策,2010(3):12-15. [16]张丽娜.基于国际投入产出关系的国内消费行业就业带动效率[J].人口与经济,2016(1):78-88. [17]马克思.资本论(第一卷)[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2004:718-733. [18]赵利,卢洁.产业结构调整对城镇劳动就业影响的实证研究:1985-2011——基于山东省的分析[J].山东财经大学学报,2014(5):55-64. Impacts of Household Consumption on Labor Employment:Mechanism and Example WANG Dongxia1,SUN Wenxia2 Household consumption affects the demand and supply of labor force.Social production through guiding investment can improve the efficiency of investment,balance the proportion of the two major categories,realize the coordinated development of production and consumption,promote stable economic growth and increase employment.The empirical analysis shows that the total consumption of residents represented by the final consumption of Shandong residents has a cointegration relationship with their labor and employment.In the long run,the increase of resident final consumption can promote labor employment,but in the short term,the leading role of resident consumption is not obvious or even negative because of lagging and other factors.The improvement of resident consumption level is often accompanied by economic development as well as scientific and technological progress,and the application of advanced technology in production may produce a crowding-out effect on employment in the short term,thus showing the negative impact of the total amount of resident consumption on labor employment in the short term.But this effect is short-lived,and the total consumption of residents has a positive role in promoting the overall employment in the long run. household consumption;labor employment;labor demand;labor supply F127 A 2095-929X(2017)06-0098-08 2017-09-13 国家社科基金项目“城镇化对劳动就业的影响效应及对策研究”(14BJY210);山东省社科规划研究项目“城镇劳动就业的影响因素研究——基于山东省的分析”(13CJJJ06);山东省软科学计划项目“创新驱动战略下山东省城镇化发展的就业效应研究”(2014RKB01359)。 王东霞,女,山东冠县人,山东财经大学图书馆副研究馆员,研究方向:经济文献分析,Email:wdx1966@sohu.com;孙雯霞,女,山东烟台人,山东财经大学经济学院硕士生,研究方向:劳动就业。 (责任编辑时明芝)

2.5 格兰杰因果关系分析

3 结论与建议

(1.Library,Shandong University of Finance and Economics,Jinan250014,China;2.School of Economics,Shandong University of Finance and Economics,Jinan250014,China)