对目标管理应用于公共部门的探讨

□ 王 梦,刘明德

(四川大学 公共管理学院,四川 成都 610065)

对目标管理应用于公共部门的探讨

□ 王 梦,刘明德

(四川大学 公共管理学院,四川 成都610065)

目标管理是由彼得·德鲁克于1954年在 《管理实践》一书中首次提出并经完善形成的经典管理理论,这一以 “目标”为核心导向的管理理论在私营部门和公共部门都产生了广泛而深远的影响。本文从理论和实践两个层面对政府部门能否应用目标管理、政府部门是否应该应用目标管理两个角度进行了分析,指出了目标管理应用于公共部门存在的缺陷和不足,以期为政府部门如何进行管理提供借鉴。

目标管理;目标管理理论;公共部门;公共目标

公共部门和私营部门是社会组织体系中的两大领域。以政府为代表的公共部门和以企业为代表的私营部门以各自不同的方式和程度参与到国家经济、政治、社会生活的运行之中。公共部门旨在提供更加多元、理性的管理,在追求效益和成本控制之前,首要目标是实现社会福利和社会公正。而私营部门以尊崇经济理性为最大考量,管理是为了实现个人工作目标进而实现企业总目标,社会责任则居于次要地位。在肩负不同管理使命和目标的前提下,不同组织在日常运作中应当采用不同的管理模式以区分各自的角色和责任。然而,一些管理大师往往将特定的管理方法普遍运用到企业和政府等不同组织中,认为绩效是组织追求的目标,而忽略了每个组织各自应用的管理模式及其肩负的使命。目标管理理论是这一理论的典型代表。目标管理是美国管理学家彼德·德鲁克于1954年首次提出并逐步完善且广泛应用的理论,该理论应用于企业的成功激发了他将目标管理从企业照搬到政府领域的信心。另一“组织理论之父”——德国著名社会学家马克思·韦伯所提出的层级官僚制理论在当今公共行政领域仍经久不衰,然而,目标管理理论欲打破常规、挑战组织的层级管理方式,以开放、无规则的态度、模式看待和安排公共部门中的人、事、物,实则造成了政府管理的紊乱和失效。也就是说,以完成目标、实现绩效为首要考量的目标管理并非真正符合政府的角色设定。本文从理论和实践两个层面剖析目标管理理论在公共部门的适用性和合理性,揭示公共部门采纳目标管理方法可能产生的弊端和不利影响,旨在为公共部门如何进行管理提供借鉴。

一、目标管理理论概述

“目标管理”(Management by Objective,简称为 MBO)是美国管理学家彼德·德鲁克于1954年在其著作《管理实践》中首次提出,[1]并在《管理:任务、责任、实践》和《卓有成效的管理者》等著作中作了更加全面系统的阐述,最终形成的以目标为导向的管理理论。他认为:“所谓目标管理,就是管理目标,也就是依据目标进行的管理”。很显然,在德鲁克看来,目标是目标管理的前提和核心。对于目标管理的整个过程,他叙述为:“通过由上而下或自下而上层层制定目标,在企业内部建立起纵横联结的完整的目标体系,把企业中各部门、各类人员都严密地组织在目标体系之中,明确职责、划清关系,使每个员工的工作直接或间接地同企业总目标联系起来,从而使员工看清个人工作目标的关系,了解自己的工作价值,激发大家关心企业目标的热情。”[2]根据德鲁克的定义,笔者认为,应将目标管理理解为:组织中的上下级共同参与工作目标的制订,在工作中实行“自我控制”,以目标为导向完成任务并作为绩效考核标准的一种管理制度。贯穿于整个过程并形成内在逻辑的是四个要素:确定目标、参与决策、明确期限和反馈绩效。

二、目标管理在公共部门的应用

最初,目标管理理论主要在企业管理中广泛应用,在政府领域鲜有涉及。但20世纪70年代美国和西方世界爆发的世界性经济危机凸显的行政效率问题促使德鲁克将目标管理理论运用到政府领域。当时,他所在的美国社会正经历着经济停滞与通货膨胀并存的两难困境。[3]经济周期由扩张进入下行阶段,失业率居高不下,物价水平持续上涨。美国政府社会福利开支因不断升级的工薪阶层福利水平、美国约翰逊总统提出的建设“伟大社会”福利保障计划和卷入越南战争泥淖等空前膨胀。[4]最终庞大的财政赤字透支着联邦政府的财政能力和办事效力,加之以美元为中心的资本主义货币体系的逐步瓦解,过度迷信凯恩斯主义的政策运用失当和公共部门自身机构臃肿、规模扩张、行政成本攀升、传统官僚制僵化以及延续至今的三权分立制度运行存在弊端等问题,内外各种因素导致政府部门的行政效率不能尽如人意。美国政府不得不在一系列工作失职和公众信任危机等压力面前向企业管理学习,以提高政府管理效率。此时德鲁克提出将目标管理应用到政府领域自然备受推崇。

德鲁克将“管理”的思想囊括在企业、政府、社会等不同组织机构的运行当中并赋予了同样的管理本质。他在《我认为我最重要的贡献是什么》一文中写道:“早在60年前,我就认识到管理已经成为组织社会的基本器官和功能;管理不仅是‘企业管理’,而且是所有现代社会机构的管理器官,尽管管理一开始将注意力放在企业。”并且认为“管理本质上是依据目标、业绩和责任进行的管理。”[5]德鲁克还进一步阐释道:“要把服务机构、把工作做好,并不需要‘伟大的人物’,而需要的倒是一种制度,这种制度的本质与一个企业机构并没有太大的区别。”[6]由此可以看出,德鲁克对企业和公共行政领域的 “管理本质”是持差不多的看法,并且这种本质的最大化实现方式便是以“目标”为核心的目标管理。

在公共部门行政成本大幅增加、行政效率却不能尽如人意的年代,目标管理模式的出现确实在一定程度上为公共部门效能的提升发挥了巨大作用,而且这种管理模式随后被西方许多主流行政管理思想和实践广泛采纳。我国于20世纪80年代初开始引进目标管理,在取得一定成效的同时还形成了 “连云港目标管理模式”、青岛模式和杭州模式等。但事实是,目标管理最初是为企业管理量身打造的,虽然德鲁克认为政府同商业企业一样会在目标管理理论的指导下改善绩效、达成目标、提升发展能力,实际操作中也确有成功案例的佐证,但目标管理以经济学的观点、以统一的思想标准来看待不同于企业组织的政府部门,显然存在不恰当性。正如哈佛大学著名学者埃里逊所说的那样:“公共管理与私营管理基本上在不重要的地方有相似的,而在所有最重要最关键的地方都是不一样的。”[7]例如:以提供公共服务和公共价值的非营利性政府组织与以个体价值和个体利润为目标的营利性企业组织相比,未免会存在较大的差异。

三、政府部门能否应用目标管理

⒈目标管理不能促使公共利益最大化。王斌、陈慧泽认为:“目标管理思想是属于线性思维的产物”。[8]所谓线性,也就是“1+1=2”的思维,为了实现公共利益的最大化而采用目标管理正是陷入了这样一种线性思维之中。德鲁克认为:“通过由上而下或自下而上层层制定目标”,每个员工各自努力完成好自己的任务,整个组织目标得以实现或者最大化实现便不是难事。但在现实中,政府部门的日常运作在内外多种要素的共同作用下显得复杂而多变,个体目标相加之和往往并不等于整体目标。在政府管理系统中,政府工作人员是重要组成成分,公共事务是待处理的对象,环境是这个系统的外在影响力,三者的复杂性决定了政府目标的实现不只是简单地沿线性路径开展,而更多地是呈非线性状发散,需要灵活处理。其中,政府工作人员本身的人格特性、面对的公众群体的多样性、待处理的公共事务的广泛性和复杂性,要求其既不能线性地看待公共组织目标的实现,在组织目标实现过程中也不能用线性思维去处理公共事务。由此可以看出,由于公共组织受内外部日趋复杂的环境变化的影响,这种线性思维的管理思想很难为公共效益最大化的实现作出应有贡献。

⒉公共目标难以制定。制定目标是目标管理的核心。德鲁克认为:“并不是有了工作才有目标,而是相反,有了目标才能确定每个人的工作。”并且“如果在一个组织中没有了目标,就如同轮船没有了罗盘。”换言之,目标制定是实施目标管理的首要一步,围绕“目标”展开一切运作是保障组织取得成效的关键,政府机构亦是如此,但问题的核心在于,政府目标如何制定。正如哈罗德·孔茨在《管理学》一书中所述的那样:目标管理的缺点在于设定目标的困难,应用于政府部门也不能避免。首先,政府的根本目标是实现公共利益,但可操作目标经常表现为提供无形的公共服务,因而如何制定以及如何精准地制定符合社会发展需求的服务指标即成为一个大问题。其次,制定公共目标需要综合考虑多种因素,而非仅仅包括企业管理所要求的“利润”指标,其更多考虑的是社会影响、服务效果、健康因素、环保因素、公平因素等公共因素。例如:给中小企业提供发展机会,目标不仅是为了释放产能和创造投资收益,更多地是为提升社会就业吸纳能力,促进就业人员劳动自我认同和个体尊严。[9]所以,公共目标的多维度考虑导致数字目标难以制定。再次,公共目标的制定过程受到主客观因素的多种限制。复杂多变的环境,上下级对目标的不同认知,待处理事务的不可量化、模糊性、公共服务效果的滞后性,公共目标制定的长期性,等等,都加剧了政府制定公共目标的难度。德鲁克认为目标管理是一种管理的工具,然而,政府管理并不一定需要这种管理工具的广泛参与。只有制定目标,目标管理才有效,只有制定好目标,才能开展后续的工作。能否制定目标,决定了后续管理工作的一切事宜;目标制定的必须性成为全部管理工作的关键,但这种必须性极易导致“形式主义”在公共领域的泛滥。也就是说,不可能所有的政府管理工作都能采取目标导向,也不是所有的运行操作都能设定成数字目标。

⒊公共目标在绩效评估阶段会遇到难题。首先,公共目标的完成不是组织中单个成员成果的简单相加,因为大多数情况下,贡献多少与成员付出并不一一对应,无法明确界定组织成员谁做得多,谁做得少,谁做得好,谁做得差,因而公共目标绩效考核的可操作性将面临挑战。其次,政府管理行为产出的可度量性低和滞后性等特点导致政府不能像企业那样直接进行市场产出和市场效率的度量,如文化、教育、科技、外交、劳动保障等主要制定规章制度或政策的部门,其工作成效无法通过精确的货币性计量方法进行度量,而只能通过社会调查和考评等一些非货币性计量方法获得一定的绩效反馈,这种度量方式不仅不精确,反而可能导致行政成本的浪费。同时,政策目标的考核还存在投入与产出相对滞后所形成的评估周期难题,例如国防、外交、环保、安全生产等领域,可能下一管理周期的目标要以上一个管理周期的绩效为依据,[10]相对滞后性加大了计量目标绩效的难度。再次,理论层面的考核并不能完全预见实践层面可能遭遇到的突发和特殊情况,因而绩效考核失真是难免会遇到的问题。在绩效考核实践中,一些公共组织往往容易以“事”为中心,缺少一种以“人”为中心的变通性。为考核而考核,为评估而评估,容易导致公共组织成员的反感和不配合,这在政府工作人员考核系统中尤为常见。评估的方式方法、参数指标、组织程序因单一或缺乏弹性也会给绩效考核增添难度。一般情况下,目标考核的指标较为硬性,缺乏灵活性,再加上只有上级考核,没有同级或自我考核,以及缺少服务对象的及时反馈和评价机制,会导致上级对目标完成情况和成员努力程度的非正确评估,进而使奖惩与付出不匹配,失去目标考核的公正性和价值。所以,公共部门的公共性和特殊性所具有的“计量问题”使得目标管理并不十分适合公共部门。

⒋目标管理会导致公共部门缺乏灵活性。所谓目标,是面向未来的计划,而未来本身充满各种不确定、不稳定和可变的因素。目标管理带来的问题在于:公共目标一旦设定就不能随意更改,随意更改会造成不利影响。一方面,目标管理是将目标层层分解,继而成为每个成员硬性完成的指标。最初,目标就是固定在上级的分派或者相互协商的基础上而成为每个成员的责任,公共部门的目标分解亦是如此。对于公共部门而言,在外部环境不断变化、政府工作人员学习和适应能力不断变化以及公共事务不断变化的情况下,目标不够弹性、易于僵化的问题就会凸显出来。同时,目标一旦确定,政府工作人员就要为结果付出努力,在此过程中,大量的书面文件、人员沟通以及其他成本就会相应累积。这时,如果更改目标,不仅之前的努力会付诸东流,而且无益于后期的工作。另一方面,公共部门的传统管理模式不容易打破。按照德鲁克的目标管理理论,目标是上下协商的结果,但不同层级之间协商的时间成本、精力成本、物质成本等诸多行政开销无法体现目标管理替代传统官僚制的优越性。如果政府部门的目标朝令夕改,对内缺乏统一管理和有效指引,对外就会增加公众信任成本,但现实却往往需要政府部门灵活应对,因而目标管理强调目标的刚性而忽视目标的灵活性会使政府运作陷入失效和僵化的状态。

四、政府部门是否应该应用目标管理

⒈目标管理容易对政府工作人员形成误导。“人”一直是德鲁克目标管理理论的重点。他认为:“人在管理中始终处于主导性的地位,是组织的核心和运转主轴。”“组织雇佣的不是一个人的手,而是整个人。”“目标管理的主要贡献之一,就是它使得我们能用自我控制的管理来代替由别人统治的管理。目标管理把客观的需要转化成为个人的目标,通过自我控制取得成就。这是真正的自由。”对人的重视在政府管理中固然同样重要,但德鲁克的问题在于,他过度地相信任何组织成员都能自我控制、自律、自主、自发、自我调节,事实上就是假定任何人都属于道格拉斯·麦克里戈所描绘的Y理论类型。现实中,德鲁克对目标管理激励效果的自信已经体现了这一理论在公共部门的不适应性。首先,目标管理容易导致角色异化。目标管理让数字指标成为恒定一切工作绩效的标杆,会导致政府工作人员心中唯有数量意识而没有质量观念。在这种制度和环境下,更容易“鼓励”政府工作人员因为数字指标可以造假而冒险造假。不仅如此,这种“造假文化”还会滋生政府工作人员的懒惰和投机心理,做出一些有违职业道德的事情。其次,目标压力会催生缺乏工作热情和责任心的政府工作人员群体。政府工作人员具有双重身份属性,既是肩负管理公共事务使命的公职人员,也是享有一定权利的公众。德鲁克所设想的人对工作的渴望和高认可度,不仅利润驱使下的企业人难以做到,即使是政府工作人员也无法时刻保持自我控制、喜欢工作、富有责任心和创造力。德鲁克要求政府工作人员以“圣贤式的责任心”[11]来替代工作中的负面情绪、事业情感和自主思想,显然是不现实的。政府工作人员在承担目标责任后能否自我激励,发挥更大的潜能,能否以高标准完成指标,存在太多主客观变数。而在此之前,政府工作人员极有可能被接踵而来的数字目标压得喘不过气,对工作失去热情和责任心,不在意与成员之间的友好关系和相互协作,不在意服务对象到底满不满意,只在意目标是否完成。笔者认为,政府工作人员的特殊身份、所面临的服务对象的特殊性以及所处理事务的社会影响性,决定了政府部门不能像企业一样应用目标管理。

⒉目标管理容易导致公共部门的短视行为和功利主义。如果以“目标”为本,很多情况下只是追求行政效率而缺乏保障可持续行政效率的手段和辅助措施,在公共部门更容易出现短视行为和功利主义。一方面,目标管理催生了一些不顾质量、忽略责任的短视行为。虽然德鲁克将组织目标划分为战略性目标、策略性目标以及方案和任务等几个层次,但层层划分后都要分解到基层各部门,成为基层工作人员的短期目标。短期目标似乎更符合人们快速获得效益的心理,更容易达到绩效考核的效果,因而在实现这些并非符合社会长远发展需求但能立竿见影的短期目标的过程中,基层组织更容易忘记自己的根本使命、长期利益、发展方向,而只是一味地完成上级分派下来的任务,这样,造成的负面影响也许并不直接可见但终将成为隐患。另一方面,对任何一个层级的工作人员来说,目标都意味着必须达到,完成不了会直接影响个人利益和职业发展前景。另外,目标管理所催生的功利行为还体现在政绩考核上。一些部门形式上是完成了目标制定和绩效考核,但事实上并没有产生实质作用反而增加了行政成本,催生了更多假象。如“五重五轻”现象,[12]即重数量轻质量、重形式轻内容、重目标轻方式、重结果轻过程、重战略轻战术,就是形式主义绩效考核的体现。还有在年度经济指标完成情况、履行职责情况、廉政建设情况、工作效率情况等考核上,填表格就算完成了绩效考核,根据奖惩制度兑现绩效就算完成了目标管理,对照上一年范本就能完成当年的考核任务,等等。在没有严密的程序管理、过程监控、质量把关的前提下,每一层级的工作人员都有可能为了完成绩效目标而牺牲质量,为了既定结果而忽视过程。美国前总统威尔逊曾说过,公共管理学研究的目的,首先就是要帮助揭示什么事情是政府可以做并且做得好的,再就是寻找能够将这些政府该做的事以最大的效率和最少的经费和精力来做好的方法。[13]可见,政府提供公共服务,首要关注的不是为了在最小的成本下实现最大的效率,也不是为了完成效率而牺牲“追求公共利益”这一根本宗旨。目标管理的应用应该是为了政府管理取得更好效果,而不是加速政府走向功利性的“营利”而抛弃公共管理的真正目标。但在更多目标驱使下产生的短期利益观和政绩观反映出的目标管理并不是帮助政府 “以最大的效率和最少的经费和精力来做好的方法。”

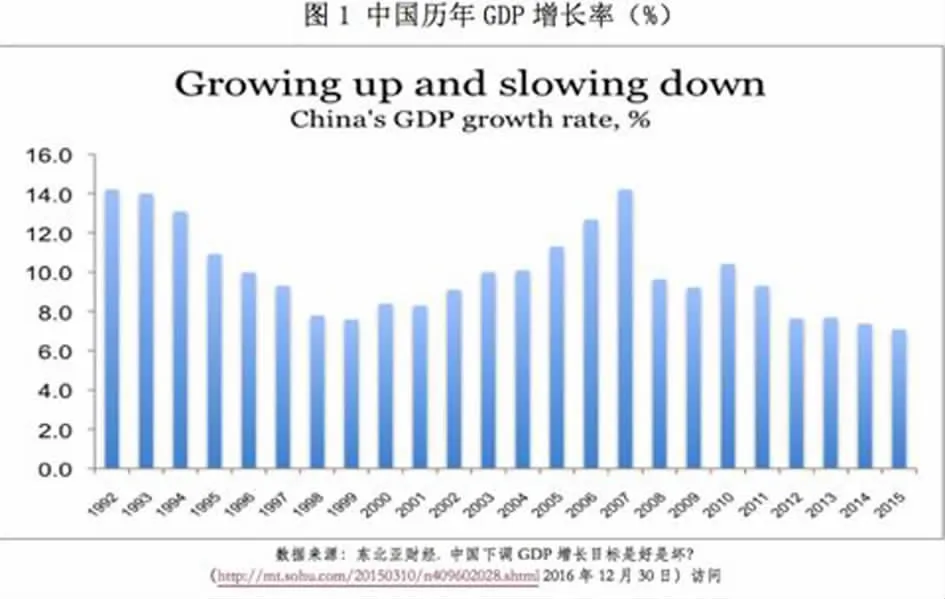

⒊公共部门应用目标管理可能带来自然环境受到破坏的后果。德鲁克的目标管理理论将目标、绩效应用到公共部门的设想,最初并没有将环境关怀、环境影响因素纳入考虑范围。然而,公共部门对社会的关照不可能缺少对环境的关照,所以,对环境问题的忽视是目标管理在公共部门应用的弊端之一。目标管理与环境问题到底存在什么样的关系和联系,我国近年来的GDP增长情况很好地诠释了这个问题。改革开放近40年来,我国经济迅猛发展,21世纪头十年年均增幅曾达到10%,具体增速见下图。[14]然而,这是以GDP为政绩考核指标的发展模式,其实质就是目标管理。从某种程度上说,这种目标管理就是在社会发展中地方政府过于关注经济目标、片面追求GDP增长而缺少统筹协调社会、经济、环境可持续发展观念的管理。在这种“唯GDP论”发展模式下,一些地方政府越来越依靠大工程、大项目来吸引投资、应付绩效考核。以牺牲环境为代价优先追求数字指标,其原因在于:目标管理是以目标为首要考量的管理模式,一切阻挡目标完成的因素都将被忽视和强制剔除。所以,一方面是经济目标的不断达成,而另一方面是环境日益受到破坏。

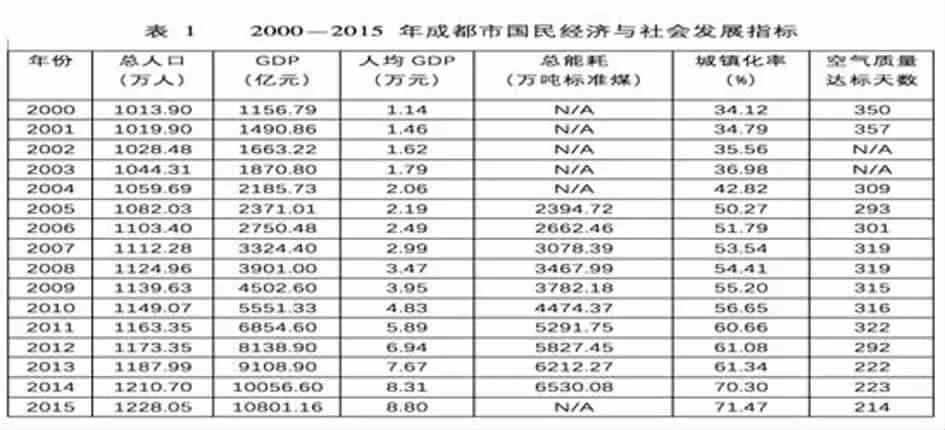

这种经济增长和环境受到破坏的矛盾还以另一种更直观的方式被人们深切感受到。2013年,我国大范围出现了雾霾天气,其中,江苏、上海、浙江、安徽中部及四川盆地西部等部分地区整整持续了6~7天。[15]而之后雾霾天气的频繁光顾则变得一发不可收拾。现在,无论对政府还是对整个社会来说,雾霾天气都是每天绕不过去的话题。在事实面前我们不得不承认:投资驱动型的增长模式和目标式的政府管理是导致雾霾天气频现的原因之一。以素有“天府之国”美誉的四川省成都市为例:从2000到2015年成都GDP逐年提升,城镇化率不断攀升,然而空气质量达标天数却在不断减少,具体参见下表。[16]连续的雾霾天气告诉我们,单纯的目标管理就可能付出环境代价。结果是,雾霾因GDP而蔓延,而GDP又因雾霾而提升。雾霾带来的环境伤害给社会经济发展提供了新的产业链,如空气净化产品的空前需求等对经济增长的拉动。然而,这是典型的“破坏创造需求”的“破窗理论”在现实中的体现,不是真正意义上的经济增长。它是依靠在“破坏”基础上的“重建”实现经济增长的假象,虽然一些地方政府的政绩目标达成了,却让公众承担了健康成本。如果按照德鲁克所说的那样:“在制定任何决策、采取任何行动时,管理层必须把经济绩效放在首位……管理层只能以所创造的经济成果来证明自己存在的价值和权威”,[17]那么,将政绩放在评价政府管理的首要位置,对整个社会来说都将是不利的,因为政府的公共性决定了政府必须为社会福祉的增进而存在,而不是像企业一样为了自身利益而努力。

数据来源:戴小文,唐宏,朱琳.城市雾霾治理实证研究——以成都市为例[J].财经科学,2016,(02):123-132;2000-2016年《四川省统计年鉴》《成都市统计年鉴》和《成都市国民经济和社会发展统计公报》。N/A表示该栏数据缺失。

可以说,目标管理的广泛应用所导致的环境受到破坏的后果已经给人类社会敲响了警钟。能创造GDP、能完成绩效考核、能有效达成目标的地方政府并非是公众满意的政府,只有摒弃狭隘的GDP主义,地方政府才能改变那种为了实现GDP而不惜一切代价的经济增长方式,才能形成当下我国需要的新的发展模式。习近平总书记指出:“既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”[18]因此,唯有将环境考量、将人类的可持续发展纳入政府管理中,才是真正有利于人民和社会发展的管理模式。

综上所述,目标管理在公共部门的应用确实存在一定的弊端,主要体现在目标管理在公共部门的适用性上。不可否认,在公共部门引用一些科学的企业管理方法包括目标管理,可以达到科学衡量组织成员业绩、不断提高其责任和目标意识、提升整个组织行政效率等效果,但公共部门的复杂性和特殊性决定了其不能简单地照搬照抄企业管理方法(包括目标管理理论),也不能通过引用一种管理方法来达到一劳永逸的效果。公共部门可以在工作中制定目标,因为没有目标,任何组织都没有发展动力,但不能一切以目标为中心,忽视其对公共部门人、事、物造成的负面影响。公共部门运用绩效考核,能够知晓政府的行政成本,提升行政管理效率,但需要注意的是,科学、合理的绩效考核才是提高政府管理效率的良方。鉴于公共部门与私营部门的种种不同,盲目而机械地应用目标管理,无论在理论上还是在实践上都是不可取的。

[1][2][5][17](美)彼德·德鲁克.管理的实践[M].机械工业出版社,2009.

[3]魏加宁.反思美国20世纪70年代滞胀的成因与对策[EB/OL].国务院发展研究中心,http://www.drc.gov.cn/zjsd/2000-11-23/4-4-2866438.htm.

[4]刘守旭.1973-1975年美国滞胀危机成因分析[D].吉林大学硕士学位论文,2012.

[6](美)彼德·德鲁克.公共服务机构的管理[J].公共利益,1973,(秋季号).

[7]PERRY J L,KRAEMER K L.Public Management:Public Private Perspectives[M].Cali Palo Alto:Mayfield Publishing Company,1983.

[8]王斌,陈慧泽.从系统的视角审视目标管理[J].太原城市职业技术学院学报,2008,(11):152-153.

[9]蓝志勇,陈国权.当代西方公共管理前沿理论述评[J].公共管理学报,2007,(03).

[10]徐立国.试论德鲁克目标管理理论在我国公共行政管理中的应用——从武汉、连云港和青岛实施目标管理的实践谈起[J].中外企业家,2011,(02):164-165.

[11]亨利·明茨伯格.明茨伯格管理——洞悉我们奇特的组织世界[M].中国劳动社会保障出版社,2004.

[12]张继平.高校目标管理之目标考核研究[D].华中师范大学硕士学位论文,2008.

[13]WILSON W.The Study ofPublic Administration [M].//SHAFRITZ J M,HYDE A C.Classics of Public Administration.[s.l.]:The Dorsey Press,1987:23-24.

[14]中国下调GDP增长目标是好是坏?[EB/OL].东北亚财经,http://mt.sohu.com /2015-03-10 /n409602028.shtml.

[15]雾霾中国[EB/OL].北京青年报,http: //news.ifeng.com/gundong/detail_2013-12-09/31907693_0.shtml.

[16]戴小文,唐宏,朱琳.城市雾霾治理实证研究——以成都市为例[J].财经科学,2016,(02):123-132.

[18]习近平系列重要讲话读本:绿水青山就是金山银山——关于大力推进生态文明建设[EB/OL].人民网,http://opinion.people.com.cn /n /2014-07-11 /c1003-25271026.html.

On the Application of MBO in Public Sector

Wang Meng,Liu Mingde

In 1954,the theory of Management by Objective was first put forward by Peter Drucker in <The Management Practice>.After perfection and improvement; it is called “Management Bible”.The theory which takes “objective” as the core orientation has a profound and extensive impact on the enterprise management and public management.This paper will abandon the universal praise of the theory of MBO,adopt an attitude of criticizing and questioning authority,from two aspects of theory and practice,two points of view that whether the government can apply MBO and should use objective management,points out the defects and shortcomings of MBO theory in public sector applications.

MBO;MBO theory;public sectors;public objective

D63-3

A

1007-8207(2017)12-0020-08

2017-05-20

王梦 (1991—),女,安徽人,四川大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为公共政策与社会治理;刘明德 (1969—),男,台湾人,四川大学公共管理学院副教授,硕士研究生导师,研究方向为行政学理论。

高 静)