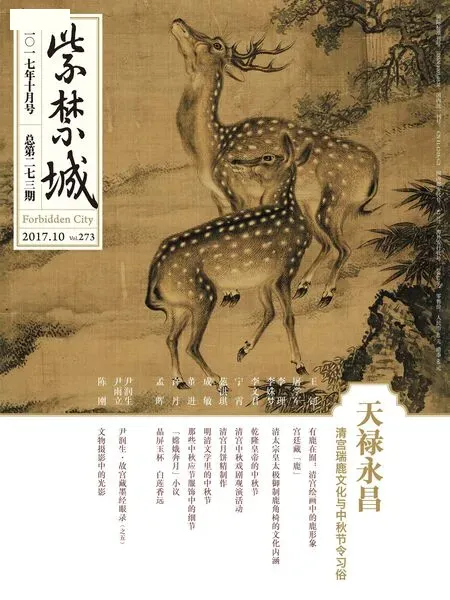

有鹿在囿:清宫绘画中的鹿形象

王 钊

北京大学哲学系科技哲学专业博士,研究方向为康乾时代的清宫博物绘画、中国古代博物学图像。

发表论文《中国画与博物学的交汇:谈蒋廷锡〈塞外花卉图〉卷》等

有鹿在囿:清宫绘画中的鹿形象

王 钊

北京大学哲学系科技哲学专业博士,研究方向为康乾时代的清宫博物绘画、中国古代博物学图像。

发表论文《中国画与博物学的交汇:谈蒋廷锡〈塞外花卉图〉卷》等

鹿在中国是一种家喻户晓的动物,虽然大多数人并没有机会经常见到它们,但在人们心目中鹿总是一种驯良、可爱的生灵。实际上人们对于鹿的这种美好印象,早在人类文明初期就形成了,那时候鹿科的许多动物是人类狩猎的对象,它们既是人类的食物也是人们自然崇拜的对象之一,因此先民们常会将鹿的形象刻画在岩壁上。在漫长的中华文明进程中,鹿的形象也不断被诠释和美化,它不仅仅满足人们的物质需求,其形象也成为美好和善良的象征,寄托着人们对幸福生活的向往和追求。

及至清朝入主中原,这个曾经生活在白山黑水间的游猎民族很快就采纳和学习了汉文化,清宫中的统治者也接受了鹿在传统汉文化中的多重意象,而且他们也将本民族的鹿文化融入其中,在这种继承与融合的过程中鹿的形象大放异彩,成为清代宫廷文化中一个不可缺少的形象符号。清代中期活跃的宫廷艺术创作产生了大量的绘画作品,其中都可以发现鹿的身影,它们代表了统治者对鹿文化的认可和关注,也传达出帝王的不同诉求。现在,我们就通过这些绘画作品中鹿的形象来一窥清代帝王的内心世界。

福寿仙侣

鹿在中国传统文化中是长寿的象征。古人认为鹿的寿命很长,《述异记》中记载:「鹿千年化为苍,又五百年化为白,又五百年化为玄。汉成帝时中山人得玄鹿,烹而视之,骨皆黑色。仙者说玄鹿为脯,食之,寿两千岁。」食用这种长寿的动物可以延年益寿,这自然很符合传统道教追求长生不老的观念,因此鹿的形象就被道教采用,成为了常伴众仙左右的仙兽。

清代诸帝中以雍正皇帝最崇信道教,在他还未登基时就对道教很感兴趣,这一方面是因为道教具有可以占卜未来的实际功用,胤禛在康熙末年争夺皇位时,武夷山的一位道士给他算命,以一个「万」字预示其能登大宝,雍正称帝后便对道教深信不疑;另外,还是因为明争暗斗的皇位争夺,胤禛为了给康熙造成一种自己与世无争的假象而高调的做出自己崇信道教的姿态。故宫博物院藏《胤禛行乐图》正是对胤禛推崇这种道家生活的生动展示:画面中一只白色的梅花鹿背驮花卉,在童子的引导下跨过溪涧,紧随其后的胤禛和福晋皆道衣打扮,俨然一副葛洪与鲍姑归隐罗浮山的神仙眷侣样貌。对于这幅画,很多学者认为其完成于胤禛登基之前,图中

的梅花鹿成为胤禛表现其道家信仰的重要标志,以此来向世人展示自己醉心于道教、远离权利斗争的态度。此外,胤禛也数次写下具有道教神仙色彩的诗篇,在《群仙册一十八首》中就有两首诗歌生动地描绘仙鹿在神仙福地活动的场景,使人读起来浮想联翩,似乎也要随之进入神仙境界,由此可见胤禛对道教文化的精通。他也正是依托于此,借助仙鹿的形象成功地宣传了自身的政治态度,以退为进,最终赢得了皇位。

明 吕纪 南极老人图轴

绢本设色 纵二一七厘米 横一一四·二厘米

故宫博物院藏

传说中道教寿仙南极老人的坐骑就是一只白鹿

无独有偶,雍正帝的第四子弘历在未登基之前也效法其父,命画师为自己创作了一幅《采芝图》,图中弘历也是故宫博物院藏道人装扮,他右手持一茎灵芝,左手轻抚一头梅花鹿,画面中充满了道教色彩,而且在画面右上方有弘历署名为「长春居士」的题诗。由弘历登基后施行抑制道教发展的措施{卿希泰、由申《乾隆朝的道教事务管理》,《湖南大学学报》(社会科学版),二〇一六年第三卷第二期,一一九~一二五页}以及辩解自己不曾用过「长春居士」这个雍正赐予的道教色彩很重的名号来看(庆桂《国朝宫史续编》卷一),他实际上对道教并无好感— 在《采芝图》中出现的梅花鹿,实际就像道具一样,辅助自己完成一幅看上去很具道教色彩的绘画,这也只是弘历为了迎合雍正帝的爱好而有意为之。不过登基后的乾隆对鹿的长寿意象倒是很感兴趣,他曾经在母亲崇庆皇太后八十圣寿之时为她亲自绘制一幅以鹿为主题的《多禄图》。画中潺潺的溪水边栖息着数只鹿,其中有两只相立而戏,一旁的雄鹿回首看着这一场景。乾隆在题跋中说:「鹿为不老之兽,装以成轴,敬献慈宁,用介眉寿也。」乾隆此画题名「多禄图」,「多禄」在此表示多福之意,由此看来乾隆描绘鹿的形象以祈求母亲多福多寿。同样具有长寿寓意的鹿出现在《采芝图》中展示的是弘历表面上对雍正帝道家志趣的追慕,而在《多禄图》中传达出的是他祝愿母亲福寿绵绵的孝心。

清人绘 胤禛行乐图轴

绢本设色

纵一九八厘米 横一〇六·三厘米

故宫博物院藏

阅读链接

鹿辇

—

白鹿充仙驭,青禽识羽童。期朝太素帝,约会上清宫。草拾瑶池畔,笙吹郁岛中。更倾琼液酒,一醉寿春红。

— 清·胤禛《群仙册一十八首(其五)》

抚鹿

—

遥指蓬山麓,轩临弱水濆。鹿驯眠细草,沙暖覆香云。石亦含灵气,泉皆发异芬。呦呦鸣未已,林外每呼群。

— 清·胤禛《群仙册一十八首(其一十五)》

清人绘 采芝图轴

纸本水墨 纵二〇四厘米 横一三一厘米

清 弘历 多禄图轴

纸本水墨

故宫博物院藏

御苑珍兽

清帝不但关注鹿所具有的道教色彩— 仙鹿长寿,实际上他们也在自己的离宫别苑饲养了许多现实中的鹿,这些游憩在皇家园林中的鹿主要是为了观赏,自然也有在现实生活中对神仙世界的模拟。雍正皇帝登基前后长居北京,很少有机会能像康熙和乾隆两位帝王一样塞外狩猎或巡幸江南,因此他经常寄情于京城的皇家园林之中,在他现存的许多行乐图中都有鹿的身影。其中最著名的是《雍正朗吟阁图》,朗吟阁是位于圆明园「天然图画」景观中的一处建筑,雍正未登基之前就在此生活读书,画面中他正在侍从的簇拥下端坐阁内,透过漏窗凝视着窗外的美景,在窗外梧桐树下正栖息着一对梅花鹿,园中饲养少数几只梅花鹿可以增加园林中的生机和野趣,也衬托出雍正寄情于山水的园林之趣。在另一幅《雍正行乐图》中,两只鹿出现在山村样貌的屋舍旁边,突显出主人怡然自乐的田园生活。不过在《雍正十二月行乐图》的第十一月故事画面中则出现了一个大规模的鹿群圈养场,这其中还有许多象征祥瑞的白鹿,画家将这么大规模的鹿场添置在画面中显得生动活泼,但这似乎并不适合现实中的园林景观。过大的鹿群必然会对周围的环境造成不良影响。从两幅《雍正行乐图》可以看出园林中一般只是小规模饲养鹿作为点缀,这种大规模的圈养似乎更偏向于畜牧生产。据档案记载清代在南苑设有鹿圈,由鹿户为祭祀活动而专门饲养鹿只,每圈额定养鹿十五对,如果圈内缺鹿,可以在苑内捕捉散养的鹿作为补充。(《钦定大清会典·嘉庆朝》卷七十九「内务府南苑事务」)这就说明规模化的养鹿主要是祭祀所用的牺牲,这种圈养场景并不适合用于园林观赏,画家有可能是观察了南苑鹿圈的情景而后将其纳入画中。

清代各地方也经常向宫廷进贡鹿只,乾隆二十九年(一七六四年)十月份山海关监督金简就曾进献过狍、鹿,乾隆命人将其送往香山静宜园饲养。(第一历史档案馆等《清宫内务府造办处档案总汇》第二十九册,人民出版社,二〇〇五年,二八四页)南苑鹿圈中大量的鹿就来自盛京将军和马兰镇总兵的进贡。(《钦定大清会典·嘉庆朝》卷七十九「内务府丰宸苑」)在各地进贡的珍禽异兽中,经常会有一些珍稀的鹿科动物,这些动物的身影很多都被记录在清宫的绘画之中,比如乾隆时期金廷标等人创作的《乾隆行乐图》中出现了一对鹿,学者推断这两只鹿应为(或就是)西洋画家郎世宁所绘(聂崇正《清代

宫廷绘画》,上海科学技术出版社等,一九九九年,二二六页),西洋画家擅于写实,郎世宁更是清代宫廷西洋画家的代表人物,由此来看对这两只鹿的描绘应是真实而准确的,再从雄鹿白色的唇部、背部黑色明显的脊线、淡黄色的鹿角以及雌鹿白色的腹部等一系列特征,可以推测这是一对白唇鹿(Przewalskium albirostris)。这种动物主要分布在中国青藏高原东部,它能出现在乾隆皇帝的御苑中,很有可能是该鹿产地的地方官员或宗教领袖进贡给皇帝的礼物。

清人绘 雍正朗吟阁图轴

绢本设色 纵一七五·一厘米 横九五·八厘米

清人绘 雍正十二月行乐图轴及局部(十二轴选一) 绢本设色 纵一八四·五厘米 横一〇三厘米 故宫博物院藏

故宫博物院藏

清 金廷标 乾隆宫中行乐图轴(局部)

绢本设色 纵一六八厘米 横三二〇厘米

故宫博物院藏

乾隆十年(一七四五年),乾隆曾作《驯鹿歌》一首,在诗的序文中写到:「宁古塔将军巴灵阿奏进东海使鹿部所产驯鹿。胜负载似牛,堪乘骑似马,依媚于人乃又过之,其饮食性则仍麌麌之群也,造物神异,无所不有,命绘以图而系之诗。」(董诰等辑《皇清文颖续编》,卷二十)这首诗所提到的画正是现藏台北故宫博物院的《东海驯鹿图》,图中以西洋技法生动地描绘了一只白色的雄驯鹿(Rangifer tarandus),这是一种环北极分布的大型鹿类动物,在我国仅见于大兴安岭北部,野生种群数量稀少。序文中说东海使鹿部将这种驯鹿当做畜力来使用,这一点在康熙所著的《使鹿使犬》中也有提及:「赫真飞雅喀、鄂罗春其棱四种地方在东北海边……鄂罗春其棱使鹿,以供负载,皆驯熟听人驱策。」(玄烨《康熙几暇格物编》)由此可知东海使鹿部就是居住在乌苏里江以东、黑龙江以北地区的鄂伦春族,历史上他们是以驯鹿为畜力,「鄂伦春」的意思就是「使用驯鹿的人」,不过现在中国境内仍在使用驯鹿的民族是生活在大兴安岭林区的鄂温克族。这种产自东海地区的驯鹿似乎多次进入清宫。

清人绘 东海驯鹿图轴

绢本设色

台北故宫博物院藏

乾隆五十五年(一七九〇年)西洋画家贺清泰(一七三五年~一八一四年)也绘有一幅描绘驯鹿的《贲鹿图》,与《东海驯鹿图》相比笔法较弱,从背景的山岩和几株红叶的蒙古栎来看,显然是一派塞外场景,这会不会是画家在避暑山庄中见到了饲养的驯鹿而绘制的呢?

黑龙江还有另一种大型鹿类动物也引起了清帝的关注,这种动物在清代被称为「堪达罕」,康熙帝最早在《康熙几暇格物编》中记载了这种动物:「索约尔济等地方,有兽名堪达罕,鹿类也。色苍黑,项下有肉囊如繁缨。大者至千余斤,其角宽扁,以之为决,胜于象骨。世人贵之……」通过康熙的描述— 颈部流苏状的垂皮和扁平宽大的鹿角,我们可知这种动物应该是美洲驼鹿(Alces americanus),是鹿科最大的动物,曾经广泛分布在大、小兴安岭,西伯利亚东部乃至北美洲北部,不过美洲驼鹿现今主要分布在北美洲,在中国几乎消失,以至于现在大兴安岭地区的牧民以为驯鹿就是「堪达罕」。

清宫是否饲养过美洲驼鹿现在已不可知,但是康熙和乾隆两帝巡幸东北地区时应当见过这种动物,乾隆曾在《盛京土产杂咏十二首》中作过一首名为《堪达罕》的诗,他在诗中猜测堪达罕可能就是《尔雅》中提到的「」。两帝都对堪达罕的角赞赏有加,认为这种材质很适合制作开弓角决(即扳指),这种用堪达罕角做的扳指,按雍正以前旧例都是由索伦等部进贡的。(吴振棫《养吉斋丛录》,卷二十六)清宫档案中也记载黑龙江将军富玉在乾隆四十二至四十三年(一七七七年~一七七八年)先后两次进献了四对堪达罕角。(《清宫内务府造办处档案总汇》第四十一册,三七〇页;第四十二册,五五六页)清帝的故乡在东北,他们对来自帝乡的物产总会抱有深厚的感情,无论在御制诗文中还是在清宫绘画中,时常会出现来自帝乡的物产。驯鹿与美洲驼鹿这两种现今在中国已经不多见的动物,通过清宫的记录使我们得以了解十八世纪中华大地上这两种动物的分布状况,仅仅过了两三百年,一个物种残存、另一个则几乎消失,这值得我们深深地反思!

清 贺清泰 贲鹿图轴

纸本设色 纵一九五·八厘米 横九三厘米

故宫博物院藏

清 郎世宁 交趾果然图轴

绢本设色

台北故宫博物院藏

清 郎世宁 瑞狍图轴

绢本设色

台北故宫博物院藏

乾隆十六年(一七五一年)乾隆巡幸塞外时,蒙古台吉必力滚达赖向他献上了一头很少见的白色狍子。当时乾隆生母崇庆皇太后即将过六十岁生日,乾隆认为这只白狍是应时而至的天赐祥瑞,他特意让郎世宁依照此狍形象绘制《瑞狍图》作为庆贺太后生日的礼物。从此图可以看出这只狍子实际上是一只白化的雄性西伯利亚狍(Capreolus pygargus),西伯利亚狍是一种广布于中国北方和西南地区的鹿科动物,广泛的分布使得它们成为人们狩猎的重要对象,乾隆皇帝在第二年(一七五二年)塞外巴颜河围猎时又捕获一只白化狍,他认为这是祥符叠呈,特作《围中获白狍诗以纪之》。

(弘历《御制诗二集》,卷三十七)白化动物因为在动物种群中出现概率较小,所以一经发现就被人们当作奇珍异兽,这头蒙古台吉进献的白化西伯利亚狍在乾隆看来是可以堪比凤仪于庭的祥瑞征兆。作为孝子的乾隆首先将这种祥瑞的祝福献给母亲。事实上乾隆经常会为母亲大寿创作一些预示祥瑞的祝寿画作,如上文提及的《多禄图》。有趣的是在其母七十大寿时他仍命郎世宁将安南国进献的环尾狐猴绘制成《交趾果然图》献给母亲,在这幅画中郎世宁有意将环尾狐猴尾巴上的环纹减少到七个并配合树上七枚仙桃暗示太后的七十华龄。从白化的西伯利亚狍和环尾狐猴的例子中我们可以看出,乾隆将用于彰显王权的祥瑞异兽加以改造用于祝贺母亲的生日,他将这种王权独有的象征性权力分享给母亲,塑造出孝亲楷模的帝王形象,这实际上传达出乾隆希望治下人民忠君孝亲的皇权统治思想。

秋狝猎物

鹿不仅仅被饲养在苑囿中供人观赏,更多时候清帝继承了满人先祖游猎的遗风,在更大的空间内狩猎鹿类,这种狩猎活动随着木兰围场的建立逐渐被制度化。康熙二十年(一六八一年)蒙古喀喇沁、敖汉、翁牛特诸旗将一片生态良好的牧场献给康熙帝作为狩猎的场所,自此木兰围场开始建立。康乾时期,木兰秋狝活动达到鼎盛,康熙和乾隆两位皇帝多次在木兰围场举行大型的围猎活动,这种激烈的狩猎场景被扈从的画家记录下来,这其中不乏鹿的身影。

大部分狩猎场景中出现鹿只是为了增加画面动感,以表现激烈紧张的狩猎气氛,突出表现的还是皇帝狩猎时的英武雄姿。《乾隆击鹿图》是一幅描绘乾隆早期猎鹿情形的画轴,在这幅画中乾隆帝神态凝重,正半蹲着,支着火绳枪瞄准一只已经走投无路的雄鹿,画面似乎将猎鹿前的紧张气氛瞬间定格。还有《乾隆一发双鹿图》表现的是乾隆驰马射猎双鹿的场景,这幅画中乾隆已显老态,表现的是他晚年猎鹿的场面,图右雌雄两鹿仓皇奔逃,在老皇帝的箭矢之下,雌鹿已毙,雄鹿负伤。画家描绘这样的场景似乎在向观者展示乾隆老当益壮、身体康健的状态。事实上乾隆晚年已经不能承受围猎的颠簸之苦,在其统治的最后几年乾隆不得不宣布取消围猎,但是他仍有一颗不服老的心,经常在避暑山庄中射猎鹿只。在乾隆晚年多次创作的避暑山庄猎鹿诗文中,他每每因自己枪法娴熟而感到高兴,如作于乾隆六十年(一七九五年)的《获鹿》诗注中说道:「予寿跻八旬有五,幸赖昊天眷佑,身体康强,每御火枪即鹿,于发机视斗尚能精审如昔,故鹿虽相距甚远,发必得之。」(弘历《御制诗四集》,卷一百)关于乾隆的猎鹿图似乎就像他自己所说是在证明他精神力气不减往昔,因此画面中惊慌失措,甚至濒死状态的鹿更能衬托出皇帝的英武。

在画面中描绘死亡的鹿并不是中国绘画的传统,清宫绘画运用这样的处理手法,一方面可能受到西方狩猎题材绘画的影响,因为这类作品就经常将死亡的猎物作为战利品描绘在画面中;另一方面也有可能是清帝为了展示自己显赫的武功而有意为之,因为这类绘画本身就有记录历史事件的性质,而非一般艺术品。乾隆晚年曾在避暑山庄内一枪毙两鹿,他为此作《获鹿再咏》诗一首,诗注中写道:「福康安、和琳自渡过大乌草河以后,连次克捷。昨据报称,现在大兵逼近贼巢,四面围攻。贼首吴半生、吴陇登等已如釜鱼槛兽,无路可逃。想擒渠捷奏即日可至。今兹一发中两,洵系获嘉吉兆。」(弘历《御制诗四集》,卷一百)在乾隆看来他一发击毙两鹿就像是自己亲上战场,将叛乱的苗民起义首领斩杀,这无疑反映了封建统治者为了维护自身统治而暴露出的残酷面目,将猎鹿比作在战场上诛杀叛乱者,这或许就是猎鹿场景出现在清宫绘画中的一个暗示,当我们观赏郎世宁所绘的《玛瑺斫阵图》时不难发现画面内容和《乾隆一发双鹿图》何其相似!

清人绘 乾隆击鹿图轴

绢本设色 纵二五九厘米 横一七二厘米

故宫博物院藏

清人绘 乾隆一发双鹿图轴

绢本设色 纵一六七·五厘米 横一一三·二厘米

故宫博物院藏

十六~十七世纪 弗朗茨·史尼德 码头市场一角

布面油画

北卡罗来纳州艺术博物馆藏

清 郎世宁 玛瑺斫阵图卷

纸本设色

台北故宫博物院藏

格物观鹿

因为猎鹿时需要熟悉鹿的动态与习性,因此乾隆帝也对鹿进行过仔细的观察。上文提到的《多禄图》就是乾隆观察动物行为的成果,画面中描绘的两只雌鹿身体直立,用前蹄互踢,这实际上是雌鹿之间争斗的一种行为,而当雄鹿解角之后也会出现这种行为。此外,他还发现鹿有两性隔离的现象,他在《获鹿再咏》的诗注中说:「凡鹿春夏冬三时,牝随牝,牡逐牡,惟仲秋则牡各占牝为群,与别牡相争。」(弘历《御制诗四集》,卷一百)雄鹿在交配季节「强有力者不惟挟两而累十,弱无能者或乏独匹以相随……」(弘历《御制文初集》,卷二十四,《哨鹿赋》)乾隆并不是仅仅简单观察,他也对这种动物生理现象进行了思考:「其牡自牡而牝自牝也,有男女异路之风。其牝随牡而牡相斗也,有夫妻相庇之救。」(弘历《御制文二集》,卷三十八,《斗鹿赋》)中国古人认为动物是和人处于一个统一的世界体系之中,都受到圣人的教化而具有德行,因此经常将动物的行为类比为人类社会的某种道德。虽然从科学解释的视角来看乾隆的说法很荒谬,但是古代中国并没有现代意义上的动物学,古人对动物的理解一定是将其建立在与人类社会的联系之上,因此乾隆站在封建伦理道德的角度来解释鹿的这些生理行为也就不难理解了。

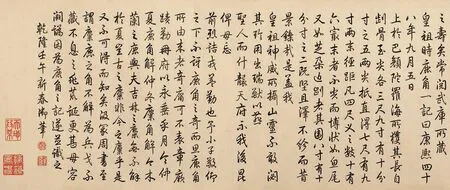

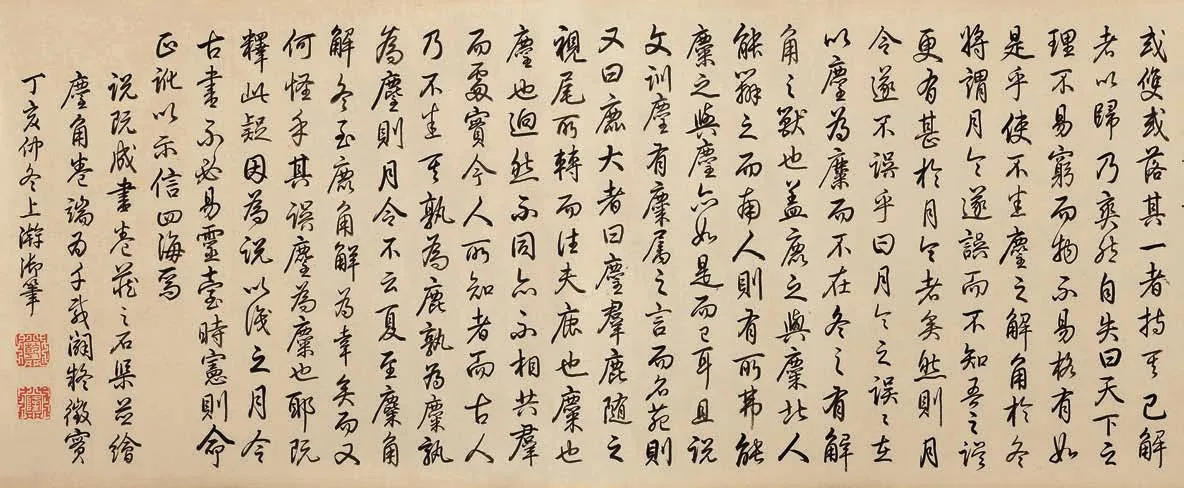

鹿类动物最大的一个特征就是每年都会按照季节变换有规律长角、解角,古人很早就将鹿的这种生理现象进行了物候记录,《礼记·月令》曰:「仲夏之月鹿角解,仲冬之月麋角解。」乾隆帝对鹿解角的现象也进行了一番观察,他认为:「今木兰之鹿与夫吉林之麋无不解角于夏,岂古之麋非今之麋乎?是又不可得而知矣……」(弘历《御制文初集》,卷七,《鹿角记》)乾隆观察到的鹿和麋都是夏季解角,并没有冬季解角的现象,所以他怀疑古人记载有误。直到后来他知道南苑饲养的麈是冬季解角,他才确信古人的观察是正确的,只是麋麈不分,将冬季解角的麈当作了麋,由此还抒发了「天下之理不易穷,而物不易格,有如是乎」的感慨。(弘历《御制文二集》,卷五,《麋角解说》)乾隆为此先后写有《鹿角记》和《麋角解说》,为了更清楚的说明问题,他以这两篇文章为主题创作了两幅画卷《鹿角记图》卷和《南苑麈角图》卷,这两幅画现在都存于美国大都会艺术博物馆。《鹿角记图》卷中所画一架完整的鹿角,由此鹿角结构可以看出这是马鹿(Cervus elaphus)的角,由此我们可知乾隆所说的「木兰之鹿」即是马鹿,这也是出现在他狩猎题材绘画中最多的鹿类。《南苑麈角图》卷中前景画了一架完整的鹿角,后方有一横放的单只鹿角,从这种角主干距头部一段距离,前后分为两枝的特征可以确定这是麋鹿(Elaphurus davidianus)的角,由此可知「南苑之麈」就是麋鹿,因为麋鹿角枝细部分化个体差异很大,所以几乎没有完全相同的两架麋鹿角,这个细节在《南苑麈角图》卷中也表现了出来。这两幅图以墨线勾勒皴染为主,不饰以色彩,局部还有强烈的透视感,完全可以和现代的动物学绘图相媲美,这种加入西方绘画技巧的绘画有可能是宫廷西洋画师的主笔之作。

借助上述两幅绘画,我们就可以明确鉴别出乾隆所说的「鹿」和「麈」,而「吉林之麋」据陈东考证实际是指梅花鹿(Cervus nippon)。(陈东、宋涛《避暑山庄园林景观》,河北科学技术出版社,二〇一〇年,二四七~二四八页)由此可知「麋」在清代所指已经发生了变化,而乾隆仍以为古人将麈错当成麋,实际上古人所说的麋正是今天的麋鹿,错在清代人将麋当作了梅花鹿,造成这种错误的原因实际上是由于麋鹿在中国的减少。麋鹿是一种喜欢生活在平原沼泽湿地的大型鹿科动物,历史上它曾遍布中国东部平原,因为麋鹿的活动范围与中原文明相重叠,历代以来它就是人们的重要狩猎对象。唐宋之前人们对麋鹿很熟悉,文献中对它进行了详细的记载,但随着人类的大量猎杀而使麋鹿种群逐渐变小,到了明清时期麋鹿在野外已经很少见到,最大的麋鹿种群就是被宫廷圈养在北京南海子的人工种群,自此麋鹿就逐渐远离人们的视野,但是历代流传的文献中大量记载麋鹿,人们就以为分布仍很广泛的梅花鹿就是古书上记载的麋鹿,也有可能是麋鹿之名来自「梅鹿」的讹传。(陈东、宋涛,《避暑山庄园林景观》)饲养在南海子的麋鹿因为时间久远而名称也为人们混淆,可能是发现麋鹿具有较长的尾巴这一特征同古书上记载的尾巴可做麈尾的「麈」很契合,因此将麋鹿称为麈,而古书中记载的麈并不能被清晰的鉴别是何种动物。

随着一种动物的逐渐减少,造成人们对古代文献的错误理解而导致了物种辨识的混乱,这实际上是中国古代动物知识在流传中一个很常见的问题,乾隆帝已经意识到这个问题,但他却说:「夫鹿也、麋也、麈也,迥然不同,亦不相共群而处,实今人所知,而古人乃不悉甚孰为鹿、孰为麋、孰为麈?」(弘历《御制文二集》,卷五,《麋角解说》)他对古人具有很强的质疑精神,但并没有考虑到自己所处时代可能出现的错误,这或许就是历史的局限性,历史总是由后人评说,而谁又能指出当下正在发生的事情孰对孰错呢?

清人绘 鹿角记图卷

纸本设色 纵二四·八厘米 横二〇六·四厘米

大都会艺术博物馆藏

清人绘 南苑麈角图卷

纸本设色 纵二五·一厘米 横二〇六·四厘米

大都会艺术博物馆藏