梦境从何处开始?

——孙甘露与“青创班”的一段往事

赵 牧

许昌学院文学与传播学院

梦境从何处开始?——孙甘露与“青创班”的一段往事

赵 牧

许昌学院文学与传播学院

在上海的时候,有一次,有幸和作家沈善增老师一起吃饭,其间,他谈起自己20世纪80年代主持上海作协青创班的经历。

20世纪80年代,曾有过一段文学精神高扬的时期。在经历过“拨乱反正”之后,作家们重新获得了参与社会政治的热情,文学作品也因此获得极大的社会关注度。一些80年代文坛回忆录告诉我们,那时候,有很多年轻的作者,很可能仅仅因为一篇小说就一夜成名天下闻。也因此,那个时代的文学青年特别多,他们一拨拨地举办或参与各种各样的团体活动,真是恰同学少年,指点江山,激扬文字,那种舍我其谁的精神气,虽则是文学的,但却给人一种豪气千云的感觉。

上海作协的青创班很大程度上就是因应了这种形势。沈善增老师在对20世纪80年代的文学大环境一番讲述之后,给了我们这样一种概括。实在说,作为一名“70后”,我对于80年代的了解,几乎全部是从文本的阅读中得来的。不仅如此,而且严重滞后。当那些昔日的先锋作家已经功成名就了,我才在90年代中后期的地摊书市上零零散散地接触到他们的成名作,所以,一种文本化的想象一度在我脑海里像旗帜一般飘扬。就在前几年的时候,文坛刮起一股怀旧风,一册查建英的《八十年代访谈录》风行于世。我当时在想,作为历史时段的80年代究竟是什么样子的呢。我是80年代后期才上初中,而在我们那个乡镇中学,有个语文老师在县报上发了一篇几千字的小说,竟一时之间成了风云人物。这老师其实并没教过我,但我到校之后认识的第一个人就是他。经由他牵头成立的文学社,应该是叫“人生”。然而,我这种个人化的记忆,最终完全被诸多文学大咖有关80年代的神圣化回忆给遮蔽了。

沈善增

沈善增老师无疑是对于这样一个文学的黄金时代的说法,持有肯定态度的,但从他对纷繁往事的叙述中,却让我们又触摸到了80年代更多的细节。据沈善增老师介绍,当时全国各地类似的创作研讨班非常风行,举办的人,虽把它当作一项文学事业,一心一意要培养出几个伟大或知名的作家出来,然而却也不自觉地反映出市场的规律,所谓有需求才有市场。沈善增老师主持的青创班,据他说要求还是蛮严的。这个“严”体现在对参与人员的遴选上,不是谁想去听听课就可以去的,要拿出作品来。都是青年,而且都很文艺的样子,但没有作品的文学青年难以跨进青创班的门槛。在沈老师的回忆中,孙甘露算得上他举办青创班时的骄傲。用他的话说,孙甘露以及其他什么人就是从青创班出来的。他同时提到了几个名字,我都没有记住,也许这几个名字是跟几部曾经风光的作品联系在一起,但因为我的阅读经验中没有相关记忆,所以我和另外一位听众,就只对孙甘露这一名字表示出了倾听和讨论的兴趣。

早在孙甘露还陆续有小说问世的时候,我就已经喜欢上他了。那是在20世纪90年代中后期,所谓的“先锋派”虽都还年轻,都还激进,都还不断有新的作品出来,但却差不多已经成为大学中文系课堂上关于80年代文学的标本,被命名,被研究,被叙述,失去了水分,没有了生命。那些中文系的学生,一提起孙甘露,可能一下子就能想到他的“语言实验”,正如提到马原,很自然地会想到他的叙事风格一样。而我,一个学工科的人,对于这些潮起潮落,一点都不知情。孙甘露那时已经出版了长篇小说《呼吸》,我却只看到他的《访问梦境》。摆在新华书店的书架子上,属于一套丛书,我先是被书名吸引,然后被目录振奋,心想,竟有这样给小说起名字的。其中有一篇《忆秦蛾》,似乎不久前在《收获》抑或别的什么地方读到过。我当时就在书店里翻了起来,那些华美而丰腴的文字,感觉真的很好,那些梦幻一样的场景,似乎充满情色的隐喻。像月,像水,像雾,意象幽暗,充满感伤。于是我把这本书果断地买了下来。一读再读,就这么十几年过去了。

然而,据沈善增老师说,在当年的青创班中,孙甘露几乎属于那种基本上没有作品的文学青年。他当时的本职工作,是一个邮递员。这没有什么,余华当年还是一个小县城里的牙医呢。20世纪80年代,在人们的幻觉中,是一个丑小鸭随时都有可能变成白天鹅的年代。其中,文学似乎是实现这一戏剧性变化的最富有想象力的途径。在与沈善增老师的这次谈话中,他也表示自己当初之所以走上文学创作的道路,正是因为改变自身处境的考虑。也许正缘于此,让他来主持上海作协的青创班,是最合适不过的了。他说,孙甘露当时算是发表过几首诗歌吧,但给他一个诗人的头衔,似乎已经包含着褒奖的意思了,而小说,则只在浙江一家没多少名气的《三月》上发表过两篇超短篇的东西。他之所以能够参加青创班,很大程度上是得力于《上海文学》杨晓敏的大力推荐。沈老师说,杨晓敏看过孙甘露的稿件,觉得他有很好的艺术感觉,语言唯美,但总觉得与大家认可的小说大相径庭。对此,杨晓敏拿不准,于是就让孙甘露去青创班淬炼一下,看是不是真金。而孙甘露参加的这次青创班上,沈善增老师在给学员们布置写作任务的时候,强调艺术感觉,对那些所谓的艺术成规不管不顾,他让学员们顺着自己的路子,想怎么写就怎么写。

于是,孙甘露就写了《访问梦境》。

这是一篇给他带来极大声誉的小说,但小说的发表却颇费一番周折。小说作为作业交上去之后,得到了沈善增老师的认可,沈老师被它的奇特吸引了。华丽的语言,转换的场景,梦游一般的人物。沈老师推荐给杨晓敏看,杨也非常赞叹,但至于能否发在《上海文学》,杨却做不了主。沈老师说,杨晓敏当时的主要顾虑是怕过不了主编周介人先生的关,因为在她看来,周先生当时比较推崇现实主义的作品,对于现代主义倾向,多少有些抵制情绪,而且,恰好周介人又出差在外。于是,沈老师又拿给《收获》的编辑程永新看,程看后,问了一个问题:“你说这作品好,那么,你就说说好在哪里吧?”

我没有听清楚沈老师的回答。但我想,对文学作品的评价,也许每一个时代都存在着一种所谓“知识共同体”的问题,很多人认为一部作品的好坏,往往不是从自己的感觉出发,而是从时代共通的审美标准出发,凡是符合惯例的,可被规范的、能用现成的批评术语给以分析和解读的,就是好的,否则,就是坏的,就不能被这个时代的大多数人所接纳和欣赏。甚至,有很多时候,人们的审美感觉也是被规范和被塑造的,即使强调从真诚的感觉出发,但一个人的感觉却是无数人的感觉。为什么要有先锋呢?先锋就是要唤醒被同化的感觉,而且在先锋小荷才露尖尖角的时候,它还没有进入人的理性领域,所以,程永新的问题是个还不能被言说的难题。

说不出的感觉,无法形容的美,是留给先锋的最恰如其分的评语。

遭遇了这么一连串的碰壁,沈老师反而愈发想把《访问梦境》推出去了。我和沈老师是初次接触,但我能看出来,他是一个非常热心肠的人。他这样的热心肠,表现在他对孙甘露这篇小说不遗余力的推荐上,折射出他对于文学的热忱,有一种强烈的美美与共的愿望在里面。恰好时任《北京文学》副主编的李陀来上海演讲,沈老师就跟杨晓敏说,你把这篇小说带给他看看吧。因为日程安排紧,李陀下午在上海作协演讲后,住一晚,第二天就要赶回北京。看着人家风尘仆仆的样子,杨晓敏有些不忍心了。然而沈老师坚持,于是就给李陀看了。李陀回到北京之后,很快就打来电话说,这么好的小说,你们《上海文学》不发,我们《北京文学》可就发了。这时候,周介人出差也回来了,杨晓敏就把《访问梦境》小说给他看,并把前后的情形讲给他听,没料到周介人非常爽快,说:“发,好小说我们干吗不发要让给别人。”

这大致就是沈老师版本的《访问梦境》出炉记。似乎就从这里,孙甘露告别了他的邮递员职业生涯,开始了他的梦境一般的专业作家的旅程。多年以后,孙甘露追忆自己的文学道路,也高度肯定《访问梦境》对他创作生涯的积极意义,但是对于这梦境是如何开始的细节,他自己的记忆却与沈善增略有不同。比如,他在一篇谈论自己与《上海文学》的渊源兼怀念已故的周介人的文章中,如是写道:

因为《上海文学》和杨晓敏老师的推荐,我有幸参加了上海作家协会举办的青年创作讲习班。也正是在这个班上写作的中篇小说《访问梦境》,因为周介人先生和杨晓敏老师的一再坚持,最终在《上海文学》上发表了。我后来听说,这篇小说当时由李陀先生推荐给复刊不久的《中国作家》,已经送了印刷厂。

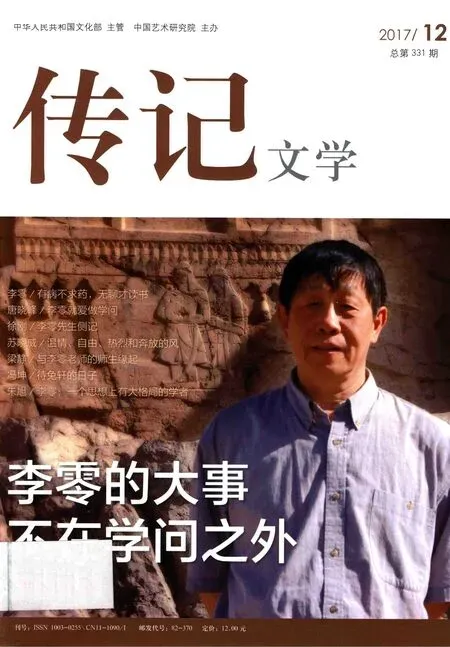

孙甘露

孙甘露对于参加青创班以及写作《访问梦境》的情形,记述上与沈老师应该说大致不差,沈老师也强调了杨晓敏对孙甘露的推崇,但对于作品如何才在《上海文学》发表出来的过程,孙甘露的叙述却有些语焉不详。这当然情有可原,因为他是一个作者,尤其当年他还是一个完全没有名气的作者,对于作品发表的内幕,他不可能完全了解。他或许只是略闻作品发表过程中的一些曲折而已。再加上他的上述文字是说自己与《上海文学》的渊源,及对周介人的怀念,所以提到了作品的发表是因为当时的主编周介人的坚持,这也合乎人情之常。他也提到李陀,却与沈老师所谓的李陀要求发表在自己担任副主编的《北京文学》上不同,孙甘露说的是《中国作家》,而且富有戏剧化地提到“已经送了印刷厂”,这似乎只有当事人李陀才能把真相甄别出来了。当然,事隔那么多年,记忆出错是难免的。孙甘露似乎也没有探讨真相的认真劲,他或许是觉得这样做很无聊。

相比之下,沈老师的讲述更加生动细致一些。他说的更像一个亲历者。而通过两种叙述的对比,我们会发现,一部作品的发表,包含着很多不为作者所了解的许多人的辛勤劳动付出。有一句俗话,说编辑工作就是为他人做嫁衣的活儿,印证在这里,果然不虚。然而如果我们能从故事中发现一种美美与共的文学精神,或许有助于去理解20世纪80年代文学之所以蓬勃发展的部分原因。因此,我们说,孙甘露的《访问梦境》的发表是一种20世纪80年代文学生态的隐喻:没有包容开放的文学理想的存在,就没有理想的文学生态出现,这在发表作为文学主要传播途径的情况下,应该说是一个相对的真理。

不知道是否因为文学生态发生变化的原因,孙甘露于20世纪90年代中后期之后,就慢慢地不怎么写小说了。他写了一些随笔,出了些随笔集,如《上海流水》等,之后开始把玩起西洋的音乐来。据说他也写了一些电影剧本。他似乎忘记了小说创作,我似乎也慢慢地把他从我的阅读名单中淡忘了。其间参加上海方面举行的各种研讨会上,我也曾见过他几次,但他毕竟已是功成名就之人,搭讪几句,也不记得我是谁,而此番前去上海,与作协的几个年轻评论家聚会,听说他也在办公室,于是相约,不料他已先行答应了别人之约,也就错过了饭桌上求教个中细节的机会。不过,他也曾信誓旦旦地说不曾忘记创作小说的,在2004年发表的一个访谈中他还谈到自己正在创作的一部长篇,叫做《少女群像》,想先在杂志上发表一些片断,然后结集什么的……时间已经过去很久了,但我却只看到他的谈话,没再看到小说,也许小说真的发表和出版了,只是,在这信息过剩的时代,每年又有那么多的长篇小说推出,人们的注意力于是过于涣散,而终于没有引起反响的原因吧。

责任编辑/崔金丽