从社会冲突看近代美国华侨堂会的兴衰(1848—1949)

潮龙起

(暨南大学 华侨华人研究院, 广东 广州 510632)

【中外关系史

】从社会冲突看近代美国华侨堂会的兴衰(1848—1949)

潮龙起

(暨南大学 华侨华人研究院, 广东 广州 510632)

1848年至1949年间,美国华侨堂会因内外环境的变化,经历了兴起、繁盛、转型和衰落三个阶段。近代中美两国历史的发展及其对美国侨社的影响,构成堂会组织盛衰的重要历史背景,而侨社内部的冲突则是决定近代美国华侨堂会盛衰的重要因素。

堂会; 华侨; 社会冲突; 美国; 近代

19世纪中叶,美国加州发现黄金后,珠江三角洲民众开始大规模赴美淘金。早期华人移民美国,鉴于人地生疏,创业艰难,遂抱成一团。他们通过血缘、地缘等关系组成各种社团,以期彼此出入相友,守望相助,病疾相扶,在美国立足谋生。堂会(tongs)作为一种另类的侨团,也是华人赴美不久后成立的,并在唐人街特殊的社会环境下发展成为华侨社区的重要组织。

相对于美国华侨社会中的地缘性会馆、血缘性公所、业缘性行会等组织来说,堂会更为复杂多变,其活动涉及华侨社会的经济、政治、文化等各层面。囿于资料的限制及解读的难度,目前国内外学术界对堂会的研究显得较为薄弱。国内学者对美国华侨堂会的研究,主要利用国内中文资料,集中对美国堂会支持孙中山领导的辛亥革命以及中国抗日战争的研究。而在美国,最早关注堂会的主要是19世纪的排华分子、新闻记者和地方警察,他们更多地将堂会视为敲诈勒索、包赌包娼的犯罪组织。自20世纪30年代始,雷诺兹(C. N. Reynolds)、莱曼(Stanford M. Lyman)、朱荣德(Yung-Deh Richard Chu)等学者较为宏观地分析了近代美国华人堂会存在的形式,堂会暴力冲突的原因,堂会在不同时期不同环境中的生存特点等。亚当·麦克翁(Adam McKeown)、令狐萍、米歇尔·陈(Michelle Chen)等人还以芝加哥、圣路易斯、纽约等地唐人街为个案,较为深入地探讨了堂会与华人社区的复杂关系。然而,对于美国华侨堂会发展的历史脉络,以及影响这种组织兴衰的因素,学术界目前还未进行系统深入的探讨。本文利用近年在中美两国搜集的各种中英文资料,在充分吸收前人研究成果的基础上,以影响美国华侨生存的中美两国社会历史为背景,以美国华侨社会结构与社会冲突为分析中心,梳理近百年间美国华侨堂会创立的过程、动因及其发展阶段,以期揭示近代美国华侨社会发展演变的动力。

一、社会冲突与移民的联卫共济:美国堂会的初创(1848—1882)

自华人大规模赴美淘金不久,各地缘会馆和姓氏团体纷纷建立。如在华侨最为集中的旧金山,他们以原籍地为单位先后组成三邑会馆、阳和会馆、人和会馆、宁阳会馆、冈州会馆、合和会馆,至1862年,这六大会馆又联合组成中华会馆,西人称六大公司。20世纪初年,又有肇庆会馆。1876年,赴美参观的李圭,在其《东行日记》中对旧金山华侨六大会馆及其人数曾有较为翔实的记载。早期华人社团为所属梓里的迁移、就业和社会生活等帮助很大,成为华侨不可缺少的组织依托。

华人移民美国的同时,也将国内盛行的秘密结社带到美国。1903年,梁启超在《新大陆游记》中说:“溯咸同间,最初有所谓广德堂(四邑)、协义堂(三邑)、丹山堂(香山)者,亦统名为三合堂,是为秘密结社之嚆矢。盖四五十年前,良懦之民惮于远游,其冒险往者,率皆乡曲无赖子。迨洪氏金陵溃后,其余党复以海外为尾闾。”据冯自由《革命逸史》载:“清季咸丰、同治间(1851—1874),广东三合会人物以不堪清吏压逼,适逢海禁大开,美国招募华工之便,遂多乘帆船至旧金山,另创基业。初在旧金山设立洪门机关,命名致公堂,又曰义兴公司,复在全国各埠组织分堂,借资联络。凡有侨胞所到之地,莫不有之。”另据文史资料记载,鸦片战争后,珠江三角洲广大破产农民和失业的城市小手工业者,无以为生,于是纷纷加入天地会,树旗举义,参加红巾军,进行反清武装斗争。太平天国失败后,“清兵缇骑四出,枷锁满城,在广州大肆逮捕天地会党人和红巾军溃散回籍的零星人员”。红巾军头领甘先的故乡鸦湖,“曾先后被清军杀戮七百人,蚌湖村被杀害的亦复不少……当时,禺北幸存的会党和害怕无辜株连受害的年轻亲属,纷纷逃到香港,以契约华工的身份,辗转前往南洋群岛、美洲及大洋洲等地寻求生路”。可见,华人从国内迁移美国,特别是一些会党成员为逃避清政府的血腥屠杀,也将其本土的天地会组织带到侨居地。

随着移民数量的不断增长,华侨也仿照国内秘密结社在美国西部自立堂会。协义堂创建于1852年,创建人为蔡培(Choy Poy),后来也是旧金山市杰克逊街上远芳楼餐馆的老板。该堂主要从事妇女贩运活动,将华人妇女从国内贩卖到旧金山唐人街的妓院。据载,从其创建到1873年,协义堂已贩运6 000名华女到旧金山,从中获利20万美元。《遐迩贯珍》也载:1853年12月,“金山正埠被该处官宪查拿中土人一百五十三到案,缘伊等纠党同聚一室,议行三合会规例,意欲讹索数娼妓规银”。1854年1月4日,《旧金山信使报》报道,当地有159名洪门成员,大多数为唐人街富商和侨领。当地警局袭击洪门堂所,缴获该组织锦旗、文书和其他手工制品,以图掌握其组织动机。到1855年2月8日止,洪门在旧金山有800名成员,整个加州有3 000~4 000人,财产超过150 000美元。

早期华侨因急于解决其在美国谋生立足的问题,原来反清复明的目标不复存在了。一些忠诚的洪门成员对这样的趋向感到忧虑,开始另组团体,即致公堂,以图继续执行洪门的真正旨意。致公堂于19世纪中叶在夏威夷成立,后在19世纪50期向英属哥伦比亚传播,最后于1863年在旧金山建立。致公堂组织发展很快,从19世纪70年代开始,美国各地主要的华人社区都有其分支机构。据载:“在美西矿区,华侨大多数加入致公堂。该堂源出祖国的‘三点会’,到美后改名致公堂,堂友遍布美西及美西南矿区,在当时具有很大的社会潜力,有非致公堂堂友,甚至难于在矿区找到工作的情况。”

另外,各会馆及各县侨民为捍卫其集团利益,还积极成立专门性的武装堂口,“于是三邑人有华亭山房及松石山房;南海县九江人有继善社;南海县狮山人有保善社;南海县西樵人有西安社;番禺人有昭义堂;香山县人有俊英堂;香山县斗门人有仪英堂及协善堂;冈州会馆有保安堂”。纽约安良堂大佬及创始人之一的司徒美堂先生也回忆说:“属于三邑籍散处于各埠的有秉安堂、昭义堂、松石堂、西安堂;香山籍(中山)有俊英堂”。这些由地缘性会馆创办的堂口是华人适应美国险恶社会环境的产物,完全属于一种武装自卫性组织,初期还不是严格意义上的堂会组织,后来受当地环境影响,逐渐演变为带有堂会性质的组织。

早期美国堂会有不少从中国带来的,或是仿效国内秘密结社的方式自行创立。值得注意的是,美国侨社内的纷争与冲突也迫使一些弱势群体不得不联合起来创建堂会,以求自卫互助。据载,1862年,台山余姓和恩开两县侨民退出四邑会馆,另组合和会馆,剩下的新会、鹤山和四会侨民则将四邑会馆改组为冈州会馆。当时,新会人余亚大(又称余帝)就将其拥有的一块地捐赠给冈州会馆作为馆址。合和会馆的余姓人士坚决反对,且向余亚大行凶。为自卫计,余亚大于1866年在旧金山成立萃胜堂。成立于1866年的协胜堂,其创始人南胜(Num Sing,音译)是一名来自中国的文人。他在旧金山联合几个弱小宗族组成协胜堂,初建目的主要是报复唐人街强大的宗族,后者致使其生意破产。协胜堂名称的字面含义就是联合起来,赢得胜利。该堂初建时,只有50人,但几年后就有数百人。

这一时期美国华侨创建的堂会组织还有合胜堂、秉公堂、保安堂、协善堂、保良堂等。1874年,由于当时旧金山致公堂被一些不良分子控制,向妓院老板收取保护费,该堂一些华商和良民不赞成这一做法,于是其大佬罗煜、温增大等十四人遂脱离该堂,另立“督公堂”,并在旧金山唐人街花园角用红纸标立堂名,号召华侨加入。由于罗煜等人离开原组织另立堂口,深受外界排挤,几至无法立足,遂迁址都板街,吸收新会员,后增至一百多人。当时爱国人士鉴于致公、督公同为革命团体,目标同一,不应豆箕相煎,遂接受一位名士建议,将“督公”改为“秉公”,谓督公而天下平,天下平则无须革命,而“秉公”有秉持公理,维护正义之意。罗煜等人深感其言,于是易名为“秉公堂”。从此外扰减少,组织扩大,再迁回发祥地花园角街,正式大张旗鼓,招贤纳士。1877年,罗煜等人赴洛杉矶,与当地黄子干等人设立首个秉公支堂。此后因应堂务发展和堂势的扩大,该堂将旧金山秉公堂设为总堂,在盐湖城、西雅图、波特兰、萨克拉门托等地分设大小支堂、通讯处、俱乐部和叙兰亭五十多个。

合胜堂由黄任贤于1875年组建。当时旧金山六个侨社领袖鉴于加强华人团结,共同在美发展工商事业,加强对侨社服务的需要,特发起成立合胜堂,随后在洛杉矶、波特兰、西雅图设立总支堂,并在丹佛、尾利允、李糯、山地罢巴、贝干等埠,设立支堂。

关于当时美国华侨创办堂会的原因,有人谈到华侨早年受到白人歧视及组织堂会的情况。他说:“1852年,加省政府便立例,外人在加省开矿者要纳重税。而中国人无论来了多久,不准入籍,故这一条例,分明是针对来此掘金的华人。1854年,加省法院又立例,不准华人在法庭作证。这样华人只有做被告,没有做原告的资格了。那时,打死人是平常事。打死华人,警察和法官是少理的。中国人既无法律保障,为着生存,便要团结起来,以对抗别人的摧残和欺侮了。”民国时期有人这样指出堂会之起源:“华侨之往美谋生者,多因迫于饥寒,乃远离故土,以图发展,所以此种移殖,并非国家有意识和有组织之殖民,而美国工人,排华最烈,国家又弱,无力保护,旅美华侨乃设法自卫。异邦沦落,言殊俗异,所受困难,所历艰险,非个中人不易知也!彼等既以刻苦自立,对于后来者,及既来而失业者,自有无限的同情,而思设法以协助之。然非个人能力所能达,故团体之组织,自然不可少,设堂之初意未尝不善也”。萃胜堂的前任负责人刘华杰(Lew Wah Get)的经历也说明,美国的暴力排华迫使华侨急需建立一个可以自我保护的社区,所以一些年轻的华侨选择加入堂会。刘华杰十几岁时,随同其他移民来到旧金山,刚刚下船便有美国小孩向他们扔石头。在他们去唐人街的路上,人们轻蔑地喊着“中国佬!中国佬!中国佬!(Chink)”,并用石头砸他们。1917年当他听说萃胜堂后便决定加入,以寻求堂会保护。可见,在当时美国险恶的社会环境下,很多侨民不得不以家乡秘密结社的组织方式团结互助,加强自卫,以求在美国立足生存。可见,美国社会对华侨的歧视和排斥推动了华侨堂会的创建。

美国华侨成立堂会的另一种原因,则与华侨社会内部的结构和冲突有很大关系。当时华侨来自中国广东,宗族与地方观念较为浓厚,移民的宗派性和排他性较为突出。有人曾指出华侨社会的这一特质:“各地华侨都有一共同缺点,就是部落思想太厉害,同一中国,而有粤、闽省界之分;同一广东,而有潮、广、肇、琼之别。同省同县,则感情相孚;异省异县,则隔膜非常。在美华侨也不例外。他们各有其公所,各有其团体,同是公所或团体的人,则感情相孚,否则,隔膜非常,常因隔膜,时生龃龉,甚至斗争,实屡见不鲜。”这种姓氏和地域帮群之间语言文化的隔膜与冲突,结果导致一些弱势帮群往往联合起来,组成堂会,以抵制那些强势帮群的侵犯,如前文提到协胜堂与萃胜堂的创建背景。广德堂的创建也类似。据载,19世纪60年代,旧金山华侨“六大会馆渐为各大姓所把持,偏袒压迫,因之而起,小姓与大姓对抗,每不得直,不得已乃诉之于法庭。然华侨多数不解英语,法庭传译或为大姓之人,或受大姓威迫利诱,颠倒黑白,而小姓遂含冤莫讼矣。于是有马某者,愤大姓之欺凌,联合各小姓,组织一堂,名曰‘广德’,事在南北战争后数年”。广德堂之目的,原本是扶弱抑强,本为弱势阶级之一种组合,但其成立之后,“加入者渐众,势力渐大,一变而为压迫阶级,于是有协胜堂者,因之而组织。自此以后,萃胜、秉公、萃英、保良、合胜等堂,一时蜂起。其成立原因,则不若以前之单纯矣”。

20世纪初,当美国西海岸“堂斗”最为激烈、堂会组织遭到很多人士抨击时,一位署名亚雪的华侨在当地华文报刊上发表议论,回顾了历史上堂会成立的动因,试图为堂会组织辩白。他认为:

我旅美同胞之各堂号,其乏统一机构也素矣,且夫堂号何自昉哉,盖所昉于弱小者之结团自卫,以抵制强有力者是也。然当其来美之初,万里孑身,风土各殊,语言迥异,回顾乡井,杳如隔世,所相与游处者,无论邻里昆弟也,即异姓亦如同母,同种俨若比邻,邑姓尚无界之可分,乌有所谓堂号?迨乎来者愈众,聚则生孽,不无龃龉,而家族郡县之争墪陋习,竟发现于文明之国,而怪剧迭呈。其强而有力者欤,恃其财与力之富雄,斗固优胜,讼尤得直,炙手可热,白眼加人;小而弱者,无奈之何,又不甘屈伏于凶势强权之下,窃计美国可以自由结社,于是联大群,结大党,高树一帜,而堂号成矣。由此观之,堂号之成立,虽曰小弱者之多事,毋亦有逼之不得不然者耶。

可见,当时美国侨社内部不同姓氏或地域团体之间的冲突,促使一些弱势的群体,仿照国内秘密结社组织堂会,以反抗那些强势的宗族和会馆,维护自己的利益。

早期华商在唐人街组织体系中充当重要角色。很多华商作为劳工经纪人和承包人,为企图赴美的贫苦农民赊账,并安排工作。当然他们为华侨提供服务时,也通过其掌控的姓氏公所和地域会馆来实行封建专制,以维持其统治利益。堂会则以平等主义为基础,模拟中国的秘密结社,其神秘性的入会仪式及宣誓忠诚和兄弟结义的誓词,能够凝聚成员团体意识,强化成员的组织认同,且堂会作为一种特殊的社团,不像会馆和姓氏公所那样对其成员姓氏和来源地有严格要求,这样当华侨社会出现各种矛盾纷争时,堂会就能突破姓界、邑界的限制,吸引那些失落的知识分子和商人、流氓无产者及其他社会不满分子,特别是那些没有血缘、地缘背景而无法在唐人街组织体系中找到自己位置的人,让他们从等级森严的会馆和姓氏公所中脱离出来而加入堂会,成为弱势侨民和群体的庇护工具。还有一些年轻华侨不满意自己宗族或地域会馆的寡头统治,或者不愿意遵守其规章制度,或者得不到其侨团的保护,也有可能转投堂会。可见,在当时各种姓氏、地域等侨团林立的情况下,为什么还有华侨创建或参加兄弟性的堂会组织。

早期美国华人移民的社会结构与社会冲突成为华侨堂会滋长变迁的主要动力。值得注意的是,美国华侨堂会产生的这一原因与清代国内会党滋长的环境较为相似。有清一代,随着社会经济的巨大变迁和人口的大量流动,在闽粤等地人口密集地区及经济较为落后的开发地区,社会冲突不已。由于清政府吏治腐败,调处社会纠纷不当,致使宗族械斗、分类械斗和土客械斗等各种类型的民间械斗频繁发生。为凝聚力量,加强战斗力,械斗一方或双方往往歃血结盟,誓同生死,这样导致各种名目会党的滋生。从整个华侨团体的产生与发展来说,其与当时美国华人移民社会的秩序与冲突也有很大关系。由于早期美国政府歧视华侨,不大关注华侨问题,而清政府又内外交困,无力顾及海外侨民的治理。因此,当时侨社主要由移民自行组织的宗族、会馆和行会等中国传统社会组织实行自治,维持侨社秩序,而侨社内部不同团体的利益或文化冲突致使华侨社会结构不断分化与重组。据《申报》载:“侨民皆分姓立堂,亲其同姓,而仇异姓。譬如,甲地张与李为堂斗,则乙地、丙地之张姓皆须起而与李姓为敌。传单所播,满地骚然。局外闻之失笑,而堂众视为金科玉律,不可抗也。尤可异者,苟一姓人少,不能自存,则附于他姓或与之联合。然其联合非慢然也,皆有说焉。如袁姓人少与黎姓合,孙姓人少与黄姓合。去年尝为大堂斗,又尝合刘关张赵四姓为一大堂,各以风义自励,为桃园祖德不可忘也。其生长美国之华人别立一会,曰土生会。其初堂斗大抵挟睚眦小忿为合众报复之举,其后渐有恃强要索、无故扰害者,乃特设一安良堂以保护良善之侨民。盖侨民之有识者亦深不以堂斗为然,但积习已成,一时难去耳。”实际上,美国华侨中出现的联姓团体,如刘、关、张、赵四姓联合组织的龙冈亲义公所,吴、周、蔡三姓组建的至德堂,雷、方、邝三姓创建的溯原堂等,也是华侨社会不同势力群体相互竞争冲突的结果。对于华侨不同姓氏联合创建姓氏团体的现象,梁启超也曾指出:“推其原故,殆由小姓者为大姓者所压,不得不采联邦之制,以为防御之法。于是求之于历史上稍有相属者,则从而联之”。与上述会馆和联姓公所的创立原因一样,堂会组织的创建、分化与重组,也是早期华人移民社会结构不够稳定、社会秩序未能形成的产物。

二、偏业庇护与暴力冲突:美国堂会的繁盛与发展(1882—1931)

19世纪80年代后,随着美国排华法的施行,华侨为了安全起见,彼此能守望相助,遂渐从矿区、农场等处退缩到唐人街定居谋生,结果造成唐人街烟户过稠,生活与经营空间有限,各地域帮群的矛盾和摩擦更为激烈。新的生存环境为华侨堂会势力的发展壮大提供了条件,不少新的堂会也成立起来。

关于这一时期美国华侨堂会的兴盛,史料已有很多记载。1894年2月,旧金山华商雇请八名华人侦探调查华侨堂会情况,结果发现唐人街有17家堂会及其地址,主要有至善社(Gai Shin She)、广德堂(Kwong Tak Tong)、协英堂(Hip Ying Tong)、瑞端堂(Suey On Tong)、保善社(Po Sheen Shay)、秉安堂、萃胜堂、保安堂、秉公堂、安益堂、萃英堂、协胜堂等。世纪之交,梁启超在《新大陆游记》中也提到,仅旧金山一地便有26家洪门堂所。它们分别为致公堂、保安堂、聚良堂、秉公堂、秉安堂、安益堂、瑞端堂、群贤堂、俊英堂、协英堂、昭义堂、仪英堂、协胜堂、保善社、协善堂、合胜堂、西安社、敦睦堂、萃胜堂、松石山房、安平公所、萃英堂、华亭山房、洋文政务司、保良堂、竹林山房。

秉公堂在这个时期发展很快。1894年初,秉公堂在加州首府萨克拉门托设立支堂,加入该堂的华侨较多。该堂大厅陈设如同该市唐人街其他堂会一样。秉公堂堂务最盛的时候,曾扩及美国八州。除了总堂所在的加州之外,还随着华工转往他州谋生,而由旧金山扩展到科罗拉多、犹他、俄勒冈、爱达荷、怀俄明、内华达、亚利桑那、蒙大拿等八个州。

美国华侨堂会的组织传播与美国华侨的迁移路线基本相同,即始创于旧金山。而自1869年连接美国东西部的铁路干线建成后,华侨开始从加州迁移至其他地方,主要是铁路完工,华侨移民增加,加州排华开始激烈,因此整个80年代,东部的芝加哥、纽约、波士顿、费城,西北部的波特兰和西雅图等华侨社区如雨后春笋般迅速发展起来,堂会也随移民足迹在各地建立地方支堂。1880年代费城四邑华侨建立义兴会,1881年芝加哥华侨建立共济会,1890年代纽约华侨建立致公堂。麦礼谦先生也指出:“美东、美中华人社区的发展比较晚,长期只有洪门的分堂,但到90年代,协胜堂已经在纽约立足,到1893年,洪门分子又在纽约成立安良堂。”

美国中东部华侨多集中于纽约,因此各团体也在此相继设立。当时纽约唐人街一带赌场,援照美国西部堂规,纳款以求保护,不久有明德堂之成立,以包庇烟赌为事。至1890年,曾任美国西岸波特兰协胜堂长的黄某,在纽约多耶街(Doyer St.)创建协胜堂,一时加入者甚众,势力渐大,各赌场相率转求保护,致公堂、明德堂自多反感,冲突因之而起。协胜堂势强,先后战胜明德、致公两堂,于是独霸美东,欺凌梓里。就在这样的情况下,李希龄、司徒美堂等人集合致公堂的热血青年,先后在波士顿和纽约另组安良堂。曾担任司徒美堂秘书的司徒丙鹤回忆道,1894年冬,司徒美堂感到致公堂情况复杂,组织散漫,指挥欠灵,作用不大,乃与阮本万、李圣策等人共商,集合堂内“少年气盛,敢作敢为”之人,在致公堂系统内另立“山头”,组织安良堂,以“锄强扶弱,除暴安良”为号召,团结了一班洪门兄弟,司徒美堂被拥为“大佬”。安良堂纯为抵制协胜堂而设,自此以后,两堂对抗之势成,而冲突时起,后经纽约地方审判官法斯特(Warren W.Faster)调解,所有安良堂分子,都迁入勿街(Mott St.)一带,协胜堂分子迁入披露街及多耶街,从此纽约唐人街俨然分为两大势力范围。

自1900年后,“美东各埠,凡华侨人数较多之地,堂号次第设立。凡有‘堂籍’华侨,非隶安良,即属协胜”,安良、协胜两堂已成为美国东中部最大的堂会,且将全美分成若干由它们控制的势力范围,即协胜堂在整个西部以及东部的一些小城市势力强大,而安良堂控制了东中部的大城市。到1924年,安良堂在美国20个城市建立地方支堂,有纽约、芝加哥、费城、克利夫兰、华盛顿、匹兹堡、波士顿、圣路易斯、圣保罗、明尼阿波利斯、奥马哈、巴尔的摩、普罗维登斯、斯克内克塔迪(schenectady)、哈特福德、新奥尔良、诺福克(Norfolk)、亚特兰大、底特律和哥伦布。任安良堂总理达三四十年的司徒美堂也提到,安良堂员遍于美国东部各城市,达两万人。美国各大城市如华盛顿、费城、圣路易斯、底特律、匹兹堡、巴尔的摩、波士顿等地有安良堂的分堂11个,支堂七八个,受纽约总堂指挥。可见,自二十世纪以来,安良堂和协胜堂开始取代其它堂会组织,成为美国东部最强大的两个堂会。

这一时期,致公堂势力也开始复兴。据载,致公堂是美国华侨中最大的组织,旧金山致公堂较为富有,在唐人街中心地带建有气势恢宏的总堂。旧金山大约有好几千名成员,约为该市华侨人口的三分之一,美国其他地方及墨西哥、西印度群岛等地的大部分华侨也为其成员。致公堂组织庞大,之后所有的堂会组织实际上都是它的分支。另据当地一份媒体报道,在加州、俄勒冈和英属哥伦比亚等美加西海岸,该组织被称为致公堂,总部设在旧金山唐人街斯波福德(Spofford)巷,而在东部,它被称为义兴会。人们通常认为中华会馆主宰美国华侨,实际上,与华侨秘密结社相比,其对华侨影响不大。人们相信华侨秘密结社比美国法院权力都大,可以判决死刑。旧金山致公堂对华侨影响较小,因为这里还有多达15家的敌对堂会。然而,在西海岸其他城镇,很多华侨心里憎恨堂会,但发现堂会能满足其需要并在其保护下生存,要比与其对抗安全很多。据说,旧金山以外,堂会成员要占华人人口的90%。

世纪之交,随着国内反清运动的兴起,美国致公堂发展更为迅速。1907年,冯自由在美国动员华侨支持反清革命时,也看到美国华侨中致公堂之昌盛。他说,美国致公堂,“总部设在旧金山大埠,他如纽约、芝加高、波士顿、圣路易、费城、华盛顿、洛杉矶、西雅图、加沙缅度、钵仑等百数十埠,皆设分堂,凡有华侨驻在之地,莫不有之,咸隶属于旧金山。华侨名列会籍者占十之八九,其在大埠者,未入洪门尚可谋生,若在小埠,则非属致公堂会员,辄受排挤,故势力伟大,为各团体冠。”1893年至1912年间,北美致公堂联盟包括了31个附属组织,美国华人有三分之二属于致公堂。1911年10月14日,雷诺(Reno)的《内华达州刊》(Nevada

State

Journal

)估计,美国约90%华侨为致公堂成员。尽管有些数据似有夸大可能,但肯定的是,其成员数量很多,致公堂堂所显示了其巨大的财富和声望。1915年致公堂在旧金山召开一次大会,旧金山致公堂选择一个新名称——北美致公总堂。1923年10月10日,五洲洪门第三次恳亲大会在美国旧金山召开,美洲各地共七十余处洪门团体代表出席这次会议。大会通过《五洲洪门第三次恳亲大会续订致公堂根本章程》,其中第十七条规定了旧金山致公总堂与各地致公总堂、致公总分堂及致公堂的关系,即“美洲金山致公总堂有管辖各属致公总堂及各属致公总分堂之权,各属致公总堂及各属致公总分堂有管辖各该属致公堂之权。至各属未有总堂及总分堂之处,由美洲金山致公总堂管辖之。”1925年,美洲致公堂部分人士和港澳地区洪门代表,又在美国旧金山举行“五洲洪门第四次恳亲大会”。会上根据旧金山致公总堂的建议,决定正式成立“中国致公党”,宣布1925年10月10日为驻美旧金山致公党总部成立的日子,由筹备中国致公党委员总会发布了《通告洪门全体书》,大会通过了党纲,选举陈炯明与唐继尧为正副总理。这次洪门恳亲大会,实际上成了中国致公党第一次代表大会。19世纪80年代后,美国当局制定排华法案,严禁华人入境,限制华侨入籍,这对华侨的移居模式影响很大。由于美国华侨经济能力有限,美国当局限制华人移民,歧视在美华侨,再加上中国传统社会观念的约束,华人女性移民美国极少,致使美国华侨男女比例长期严重失调。在这样一个缺少女性和家庭的单身汉社会中,很多美国华侨无法像正常人那样,在精神上享受男欢女爱及天伦之乐,因而多沉湎于吞云吐雾的烟馆,呼卢喝雉的赌馆,或是云朝雨暮的妓院之中,吸毒、赌博、嫖妓等陋习成为畸形社会里华侨消解乡愁和忘却劳累苦闷的“良药”。唐人街这样的社会环境为堂会势力的崛起提供了一种有利条件。堂会乘机吸收大批单身汉华侨,通过豢养打手,即所谓的“斧头仔”,强化组织的武装力量,从事利润丰厚的烟馆、赌馆、妓院等偏业,或为其提供武力保护,收取保护费,从而加剧了华侨社区的冲突。

激烈的“堂斗”是美国华侨堂会这一阶段的主要特征。美国华侨之堂斗,始于1875年,至1931年“九一八”事变时,大小堂斗不下四十余次。其规模大者,杀人数十,费钱百万,时间延至两年以上。有人统计,从1912年3月1日到1917年2月28日、1919年2月1日到1923年12月31日的两个五年期间,加州的某一种报纸刊登223篇关于堂会活动的报道。这些报道涉及104次谋杀案。

堂斗也导致这一时期堂会发生分化与重组。如萃胜堂就分裂为萃英堂、萃安堂和安益堂。萃英堂是萃胜堂左翼分子分离出来而建的,其成员较年轻。萃英堂一经成立,就与秉公堂结盟,发誓除掉萃胜堂成员。1915年,俄勒冈州之波特兰保良堂,华盛顿州之西雅图保良堂并入当地秉公堂,改称波特兰秉公保良堂和西雅图秉公保良堂。秉公堂原有组织,仍沿用美洲秉公总堂或某埠秉公堂名义。时人指出“堂斗”所造成堂会组织裂变时称:“一堂之内,因意见而另辟一堂者,有之;向之强大者,恐终归劣败,召集而仿设一堂者,又有之。由一而二而三四,驯至今日之林立十二,居留区内,恍成一小战国之世界。其人众势大者,等诸齐秦楚。其次者,等诸韩赵魏。又其次者,等诸宋卫中山。”

约在二三十年代,鉴于堂斗陋习影响恶劣,不少美国公众将堂会等同于犯罪组织,一些堂会为改变其不良形象,遂纷纷将其堂名改为工商会。如圣路易斯安良堂于1919年以安良华人工商会名义在圣路易斯政府注册,改换其名称,以免西人误解。在芝加哥,据记者报道:“所谓各堂者,记者在芝埠所见则有致公堂、安良堂、正德堂等名目,今应潮流所趋,有改称工商会者,取消堂名矣”。萃胜堂也因各侨团彼此间发生利害冲突,导致堂斗事件发生,令西人产生轻视之心,华人蒙羞,遂决议摆脱这种纷争及堂口的暴力形象,于1925年在士作顿举办第三届恳亲大会时,决议改“堂”为“会”,自此萃胜堂便正式改名为萃胜工商会,并以协助会员发展工商业作为会务的重点。

总的来说,这一时期美国华侨特有的社会结构,导致华侨社会像烟赌娼这样的偏业较为兴旺。唐人街这样的特殊社会环境,为堂会的兴盛创造了条件。作为一种明显带有武装暴力性质的组织,堂会乘机介入这些偏业,以武力为其提供保护,牟取暴利,导致以堂会为主的各种暴力冲突不断发生,堂会势力也乘机得到发展壮大。随着19世纪末华侨社区内堂会势力的崛起,此前被中华会馆和其他权势机构排除在外的堂会首领同时也在其所属的地缘会馆、姓氏团体等内担任重要职务,合法并积极参与唐人街公共事务。

三、日本侵华与堂会和解:美国堂会的转型与衰落(1931—1949)

20世纪初,以康梁为首的保皇党人与以孙中山为首的革命党人在美国华侨中开展政治动员和文化教育,以及清末以来中国政府积极推进侨务政策的实施,美国华侨民族主义开始兴起,并不断高涨,他们开始超出狭隘的地域、宗族观念,趋向于中国民族主义的认同,这些因素减少了美国华侨社会内部邑界、姓界、堂界间的摩擦,加强了华侨社会的团结。特别是20世纪30年代开始,日本发动大规模的侵华战争,中华民族到了生死存亡的危急关头,中国进入全民族抗战时期,这对美国华侨影响很大,也决定了华侨堂会的发展方向。事实上,美国各地堂会均能深明国家大义,捐弃前嫌,以民族利益为重,对一切与抗战有关之工作,竭诚合作。“九一八”事变不久,位于旧金山的美洲致公党总部就在洪门机关报《公论晨报》上发表宣言称,“一方面誓与之经济绝交,以断其财源;一方面与之决心死战,以显我雄心。”全面抗战爆发不久,美东致公总堂宣传部就发表《洪门人士抗日救国之郑重宣言》:“在此国危势亟、寇深祸急之时,我洪门人士谨以万分诚意,……集中我五洲洪门全体义士,一心一德与我全国海内外爱国同胞一致,合力抵抗日寇,共救中国,一贯我洪门人士二百余年革命救国之主张。”

可见,抗日救国运动的兴起促使堂会工作中心发生了很大变化。之前,各堂会因微嫌细故而常爆发激烈的堂斗。为在堂斗中获胜,堂会不惜一切代价,组织打手参与堂斗,花重金请律师打官司。九一八事变后,在团结抗战的旗帜下,各堂会组织会员及侨社捐款,侨社冲突大大减少。美西最后一次堂斗,是1926年合胜堂与秉公堂之争。到1933年,协胜堂与安良堂发生堂斗,但不久也握手言和,这是美东最后一次。

20世纪二三十年代,一些不利因素也影响到堂会的发展。首先,激烈的堂斗致使华侨遭受重大损失,严重影响华侨正常的生活。一些堂会成员也认识到堂斗的危害,纷纷在华文报纸或唐人街广告栏上刊登退堂启事。1921年美西萃胜堂与合胜堂发生剧烈堂斗。这次堂斗有斧头仔朱赞在内华达州杀害谭广记而被捕,并在卡逊(Carson)受毒气死刑,这是华侨在美国首次遭此极刑。朱赞在受刑前数日不食,深为懊悔。这场堂斗过后,便有大批堂会成员纷纷出堂。以下摘录一例这样的启事:

声明退出俊英堂份

启者 弟等前曾列名俊英堂,以为固结团体,寻工较易,讵近日演成堂斗恶剧,人人自危,反因无工棲止,觅食无由,为此,弟等即行退出俊英堂份。嗣后俊英堂所有大小事务及一切费用与弟等无涉。登报声明,俾四方梓里咸知焉。

香邑麦昌荣 林更好披露 民国十年四月二十日

其次,受世界经济危机影响,美国华侨失业较多,堂会成员大为减少。就华侨失业情况来说,据载:在纽约,“以目前调查所得之华侨失业状况,结果极为悲观。有一房住有二十五人,其中有工业者仅得五人,失业者达二十人。又查有一房,有七八人居住,问之则有工做者仅三名耳。又到查一大房,有四五十人居住,其中失业者三十余人。平均计之,十人之中失业者七人。甚至有一住房,有华侨二十五人,仅得二人有工做,其余二十三人,一律失业”。在旧金山,华人失业会向旧金山总领馆请求救济的信函中也讲到失业华侨的惨况。该函称:“窃思年来华工失业日增,始则尚赖积费养活,继则借贷典当为生,最后则忍辱贪羞,登门乞食,番宿借眠。今则失业痛苦,日形严重。昔时之能自给者,今亦同登饿殍之途矣,鸠形菜色,踯躅街头,阮籍途穷,时背人而暗泣,嗷嗷待哺,老羊羸瘦小羊悲。”

可见,二三十年代世界性的经济危机对华侨经济生活影响很大,很多华侨因此而失业,经济困难,其中不少堂会成员无力缴纳堂费而纷纷退堂。以下即为一则堂会成员的退堂启事:

何李祥声明出堂

启者 弟何李祥,又名何水,乃鹤山越塘村人,前在典化埠谋生,曾列名秉公堂份,今因生计为难,不能兼顾,自愿退出堂籍。经蒙各叔父手足允诺,并在和平总会注册,及已缴清堂费。自后秉公堂所有大小事务,概与弟无涉。特此声明

民国十九年西历十一月二号

一方面,不少成员退出堂会,另一方面新加入的会员也不多。协胜堂于1948年在旧金山召开恳亲大会,各埠分会代表作会务报告,其中一项内容就是汇报该会一年来入会新丁人数。根据各代表报告,缅城“入会新丁两名”,华盛顿埠“入会新丁四名”,山多些“是年新丁加入一名”,顷城“新丁加入二名”,企城新丁三名,费城新丁二名。可见,协胜堂各分会发展新人都是寥寥无几。

由于堂会成员退堂的不少,新丁发展不多,从而导致一些堂会组织不断萎缩,有些堂会难以维持,最后不得不宣布解散。以秉公堂为例,根据相关机构调查,1940年全美共有28个华埠设有该堂机构,到1955年仅存16个。随着当地城镇的没落、华侨的离弃等,一些秉公堂组织自动终结,最后甚至不得不将无人看管的堂所楼宇捐给当地政府。

就致公堂来说,20世纪30年代,因赴美的华人新移民不断减少,也因土生华人增多,他们对中国政治不感兴趣,大多数致公堂都不能招募足够的新成员,这样因缺乏会员支持,很多组织都消失了。1920年至1950年间,致公堂堂所破败不堪,这也充分说明了该组织的衰落。华侨社区中曾经象征着致公堂权力和影响的很多堂所,逐渐遭到废弃和拆毁。

随着一些堂会成员的相继退堂,不少堂会难以维持组织运转,被迫解散。安益堂在1935年5月就发布了这样的启事,说明了该堂解散的原因,以及对堂产的处置办法。其启事如下:

安益总堂启事

本堂自成立以来,迄今数十载,一向精诚团结,各堂友均能同肩责任,堂务赖以维持,更加义重如山,互相援助。不料频年世界不景,工商冷淡,无业栖身者比比皆是,以致各堂友因此影响所及,无力缴纳堂费大不乏人,堂中费用势难支撑。况富者经已回国,老者亦息影田园,术乏开源,难期善后,与其贻累于将来,曷若结束于今日?经于四月廿四日召集全体大会,一致决议将本堂名义取销,并将本堂所有之家私什物一概出卖与人。所得之款偿还街账,结束数目,以清手续。自后各行其志,营谋顺遂,富足荣旋。谨此宣布,俾众咸知。

金山正埠安益总堂、安益实业公司主席陈捧启事

民国廿四年五月四日

也有堂会可能是成员减少,组织萎缩,遂与其他堂会进行合并,另立堂名。下文就是萃英与瑞端两堂的合并启事:

为通告事。照得萃英工商会与瑞端工商会溯自民国五年春曾缔结联盟,共守约章,通力合作,颇著成绩。今为更进一步,以谋团结起见,爰于八月十二日召开联席会议,议决两会实行合并,定名为英端工商会,并组织委员会,以专责成。俟办理各项妥当,即举行成立典礼。兹依照手续,从新注册,登记整理,合行布告,仰各会员一体知照。

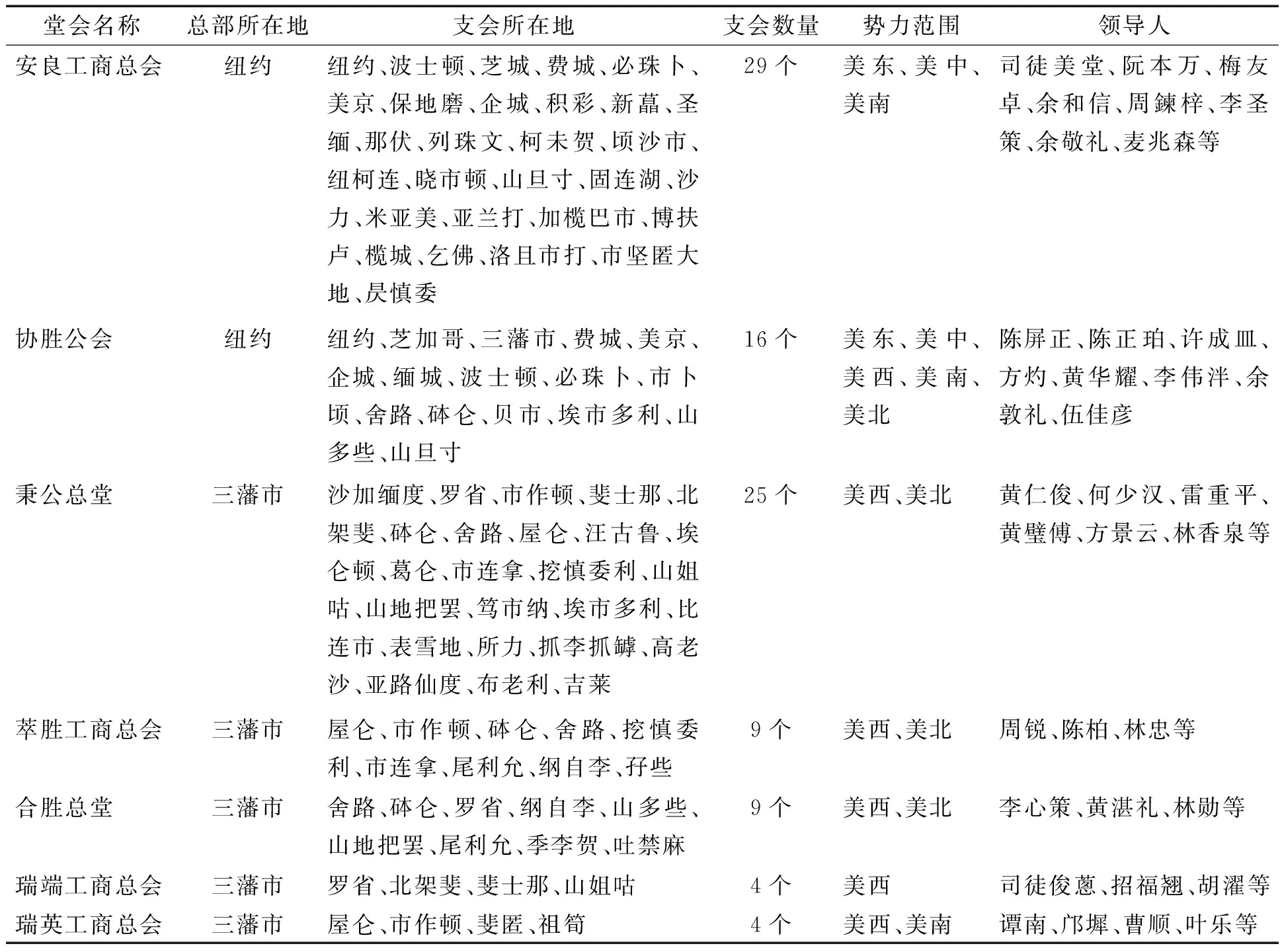

根据1946年出版的《美国华侨年鉴》记载,到“二战”结束,美国全国性的华侨堂会有协胜堂、安良堂和致公堂。西岸有影响的堂会是秉公堂,其他影响较小的堂会有萃英堂、萃胜堂、合胜堂和萃安堂。具体情况如下:

1946年美国堂会组织分布一览表

资料来源:陈汝舟:《美国华侨年鉴》,中国国民外交协会驻美办事处,1946年,第363—365页。

20世纪三四十年代,美国华侨一方面积极援助大洋彼岸的中国抗战,同时也坚决支持美国政府反击日寇,很多人应征入伍,并积极支援前线的后勤工作。美国华侨在这场为民主和自由的战争中贡献很大,赢得了美国社会的高度评价。中美两国在太平洋战场上成为抗日盟友时,美国从巩固中美联盟关系的角度考虑,于1943年底,通过废除排华法案,允许华侨有资格归化为美国公民。这对华侨在美国的生存和发展影响重大。

首先是女性华侨人数逐渐增加,男女性别比严重失调现象趋向缓和,家庭团聚移民增多。特别是排华法案废除后,各种有利华人进入美国的法令相继颁布,如《战时新娘法》、《战争错置法》、《难民救济法》等,美国的华人移民大大增加,且其移民模式也发生了变化。过去,华人移民美国是只身前往,将妻儿老幼留在中国。现在,家庭团聚移民增多,华人妇女第一次大规模移民美国,致使美国华人社会从单身汉社会过渡到以家庭为基础的社会。美洲秉公总堂编的《美洲秉公堂》一书指出该堂兴衰的原因时写道:“在《排华法案》终止前,秉公堂堂务蒸蒸日上,原因之一是移民法不准华人女性来美,这项限制使得男性远多于女性,他们在工作之余有许多百无聊赖的时间需要排遣,参加组织联谊便成为生活中重要的娱乐消遣。这种特殊的人口结构和被隔离封闭的华埠,使得许多华人社团在这段时间蓬勃茁壮,直到移民法准许华裔美人的妻子和家人来美团聚,华人的生活才由侨居转为移民,家庭生活取代了大量的团体活动。后来随着《排华法案》废除,人们与社团紧密依存的关系就更为松动。”

其次,随着这一时期土生华人的增多,华人文化教育水平的不断提高,以及战时的需要,美国政府开始放宽某些就业部门对华侨的限制,越来越多的华侨走出唐人街,到大社会就业谋生,而不再蜗居在唐人街,这样,华侨间的利益纠纷与暴力冲突大大减少。

再次,受中美两国政治形势及民众运动的影响,很多美国华侨洗衣工、海员、餐馆工人和失业者建立了一些新的社会和政治团体,如纽约的美洲华侨反帝大同盟、华侨失业救济会、华侨衣馆联合会等,这对唐人街堂会的权力日益构成威胁。特别是华侨衣馆联合会的地位较为显著。它组织读书小组,成立飞行俱乐部和群众俱乐部,主办旅行、舞蹈、报告以及其他社会和教育活动计划,来替代传统的俱乐部所提供的烟赌娼消遣活动。

最后,随着上述中美两国形势的变化,以及华侨社会结构的转变,唐人街经济也经历了一次较大转型。过去,像烟赌娼这样的地下经济在各地唐人街泛滥成灾,成为堂会组织的一大经济支柱,但随着华人家庭单位的增多,愈来愈多的华侨在主流社会谋职,烟赌娼各业渐趋萧条。1948年协胜堂在旧金山召开恳亲大会,华盛顿、旧金山、贝市(Boise)、顷城等代表报告各埠会务景象时,或称“偏业停顿”,或称“偏门无收入”,或称“偏门日趋冷淡”。一些华商开始将之前的妓院和烟馆改建为旅馆、古玩店、批发市场等,大力发展正规的旅游业。唐人街烟馆和妓院的逐渐消失,大大削弱了堂会存在的基础。

总的来说,1848年至1949年间,美国华侨堂会因内外环境的变化,经历了兴起、繁盛、转型和衰落三个阶段。近代中美两国历史的发展及其对美国侨社的影响,构成堂会组织盛衰的重要历史背景,而华侨社会的冲突则是决定近代美国华侨堂会盛衰的重要因素。早期华人移民美国时,也将秘密结社从中国带来,但美国侨社内的纷争与冲突迫使一些弱势群体不得不联合起来创建堂会,以求自卫互助。如果说早期美国社会对华侨的歧视和排斥是华侨组建堂会的外因,那么华侨社会内部的冲突则是华侨创建堂会的内因。1882年,美国颁布并施行排华法案后,美国华侨蜗居在唐人街,而成年单身汉的华侨社会结构,导致唐人街像烟赌娼这样的偏业较为兴旺。唐人街这样的特殊社会环境,为堂会的兴盛创造了条件。作为一种明显带有武装暴力性质的组织,堂会乘机介入这些偏业,以武力为其提供保护,牟取暴利,结果导致以堂会为主的各种暴力冲突不断发生,而作为一种带有暴力色彩的组织,堂会势力也因此得到发展壮大。20世纪30年代后,鉴于堂斗造成的严重危害及世界经济危机的冲击,很多堂会成员纷纷退堂。日本侵华,致使国难深重,美国华侨抗日救亡运动风起云涌,而堂会也深明国家大义,捐弃前嫌,一致团结,合力抗日,息止堂斗。特别是这一时期美国华侨社会结构的正常化、唐人街经济的转型,都削弱了堂会存在的社会和经济基础,堂会势力也因此衰落了。

2016-12-17

潮龙起

(1963—),男,江西九江人,史学博士,暨南大学华侨华人研究院教授,主要从事华侨华人、社会史等方面的研究。国家社会科学基金项目“美国华侨堂会史研究(1848—1965)”(批准号:12BZS077)。

K25

A

1000-5072(2017)10-0078-14

[责任编辑

王

桃

责任校对

李晶晶

]