辩护

董倩

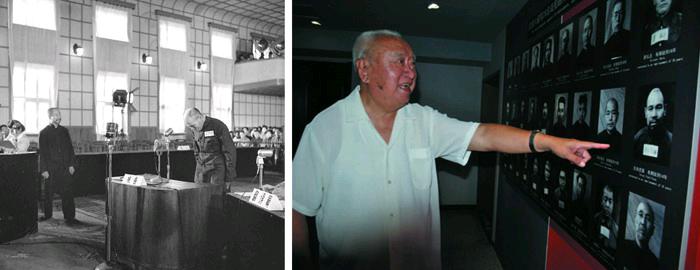

1956年,中华人民共和国最高人民法院特别军事法庭在沈阳对8名日本战犯进行了公开审判。时年25岁的李长泰是其中3名日本战犯的辩护律师。和所有参与此事的法律工作者一样,李长泰一开始接受不了这份任务。日军在侵华战争中那么暴虐,犯下那么多罪行,现在还让中国人为双手沾满中国人鲜血的日本战犯辩护,这不是疯了吗?李长泰真想不通,他的经历也让他没法想通。

1931年出生在遼宁锦州的李长泰,一出生就成了“亡国奴”。即便6岁时举家迁往内蒙古林西县,仍然没有摆脱日本人的管辖,还是在“满洲国”里,接受的是不伦不类的教育。开学第一天,语文课本第一页就是“三月一日建国节,皇帝陛下万岁万岁”;背《三字经》,里面要加上一段“九一八,满洲兴;康德帝,都新京”;溥仪去趟日本,回来颁布《回銮训民诏书》,通篇讲日本对他怎么怎么好,要学生们一字不差地背下来。

教育这事很可怕,在一个人小的时候,教给他什么就是什么。当时李长泰年纪小,不知道这些东西是怎么回事,但是在日本人的学校里,有一位上了年纪的韩老师知道——如果不说,孩子们就真被奴化了。他顶着丢性命的风险在课堂上告诉这些小孩子:记住了,你们是中国人;我们中国地大物博,日本人在我们的土地上长久不了。仿佛在大海上常年漂泊,突然看见了远处的一座灯塔,光虽然有些闪烁,但明亮坚定,这几句话照亮了懵懂少年李长泰的前进方向。

1945年,日本战败,林西的日本人都走了。14岁的李长泰开始在中国共产党热北专员公署里当勤务员,之后又去中央政法干校东北分校学习法律,并留校工作。直到有一天,教务处通知他到北京参加培训。他怎么也没想到,让他去北京,原来是培训他怎么替日本人辩护。心里再不愿意,组织的任务安排下来也得去干。年轻的李长泰学习伯力城审判、东京审判、纽伦堡审判的辩护词,也逐渐开始看3名战犯的卷宗。

一方面,李长泰要不断地说服自己:要辩护的3名战犯都是战争政策的执行者,对于军人来说,必须服从命令,他们没有选择。他们只是在一场已经发动、杀红了眼的战争中,应激变成了野兽,并且任由自己兽性大发而无法控制。但是另一方面,李长泰看了3个日本战犯的卷宗,每一页都让人触目惊心:抓东北抗联的战士当活靶子,把中国人送进731部队去做生化实验,整村整村地屠杀中国老百姓……越看越觉得没法为他们辩护。怎么辩?他们对中国人犯下的那些罪行摆在那里,抵赖不了,抹杀不掉,让他们死多少次都不足以偿还,怎么还会去为他们说话?

作为中国人,他没法为杀人放火的侵略者做减罪辩护。李长泰心里全是仇恨,但是作为律师,他要和他的委托人站在一起,为他的委托人说话。说实在的,这个弯李长泰一直没有转过来,他说服不了自己;但他是共产党员,他知道组织交代的任务一定得完成。他只得暂且把中国人的角度放下,仅从律师的角度考虑问题,常年搞法律工作的他清楚一个道理:战犯也是人,他有辩护权;我是律师,我得保护他的这个权利。

李长泰一次次地去看守所见那3个日本战犯。他们长的就是一般人的模样,有的面带凶相,有的慈眉善目,你怎么都不会把他们和魔鬼联系起来。

庭审现场,有一个平顶山惨案的幸存者出来做证,被告日本战犯吉房虎雄忽然跪下,痛哭不止。李长泰说,他没有想到一个中年人会在那么多人面前失态地放声痛哭。那时,他觉得吉房虎雄也挺可怜,在战争的旋涡中,没人能左右自己的命运,个人的理智被捆绑在轰隆隆往前开进的战车上,每个人都恣意地放任人性中的恶。战争过去了,再癫狂的人也会逐渐平静,他会在内心审视自己,渐渐找回丢掉的人性。

李长泰为之辩护的3个日本战犯没有一人被判死刑,最长的被判20年,从1945年被逮捕时算起,审判过后没几年他们就刑满被释放回日本了。

完成辩护任务之后,李长泰回到东北。1958年,他收到了一张明信片,是他当年为之辩护的宇津正孟雄在回国途中经由香港时寄给他的。宇津正孟雄感谢中国对他的宽大,也感谢李长泰为他做的辩护,表示回国以后一定会报答。李长泰心里有股说不出来的感受。

在漫长的人生岁月里,李长泰对这个任务只字未提,连他的几个孩子都不知道。直到沈阳审判60周年,他才对孩子们说起。我问他为什么,老人轻描淡写地说:“就是一次任务,我一辈子还干了许多其他的事呢,没必要跟别人说。”但我总觉得他是不想提,不愿提。我问他的小儿子怎么看这件事,他说:“我觉得我父亲一辈子都没想通这个事。退休以后,他的不少老同事都出去做律师,他始终没有。我女儿读法律专业,他说毕业以后不要当律师。当时不明白为什么,现在他说了,我们才懂,他一定是想到了自己的经历。”

倔强的老人在几十年的时间里陆续从新闻中看到,不少回到日本的战犯用自己的后半生从事促进中日友好的事业,他一点点地释然了。冤家宜解不宜结,如果当年判了他们死刑,把他们杀了,是解恨,但是不如今天他们活着为和平、友好做点事好。

当年的审判和辩护不是为了仇恨,他又为什么要把仇恨放在心里那么多年呢?年过八旬的李长泰终于想通了当年自己的辩护。

(破齐阵摘自东方出版社《懂得》一书)