档案文化产品对档案信息传播的作用机制及提升策略

■马晓娜

档案文化产品对档案信息传播的作用机制及提升策略

■马晓娜

一、档案文化产品含义及其特点

1.档案文化产品含义

档案文化产品由档案加工而来,褪去档案本身自有的神秘面纱,更好地展现档案蕴含的文化属性,因而更容易被公众接收。广义的档案文化产品是指利用档案生产的一切面向公众的文化消费品,包括展览、讲座、编研读物、视频音频制成品等各种载体和形式。而狭义的档案文化产品特指为满足公众怀旧、教育、鉴赏、收藏等特殊需求,以档案馆形象推广等为目的,利用档案元素开发的通常用于定价销售的档案文化衍生商品。笔者选取广义的档案文化产品,从档案信息传播角度出发,探析以展览、讲座、档案编研品、档案视频为代表的大众化的档案文化产品对于档案信息传播的效能与影响。

2.档案文化产品的特点

档案文化产品是档案信息与文化产品的有效融合,是档案信息的文化性以产品形式的展现。具有社会文化性、公共共享性、新颖艺术性的特点。

社会文化性。档案文化产品形成于人类社会文化活动,是社会文化活动实践的产物,记录和反映了社会文化活动的方式、内容的变迁。

公共共享性。档案往往伴随着组织或个人实践活动而产生,档案文化产品则伴随社会文化活动而产生、流通,乃至保管利用,具有文化产品的公共性和价值实现或服务利用中的共享性。

新颖艺术性。文化活动中往往涉及艺术,文化产品的产生、流通(传播共享)一般需要借助艺术形式、艺术活动实现,档案文化产品是具有原始信息记录性、历史积淀性、文化相对稀缺性的文化产品,新颖的文化艺术形式是其区别于一般档案(成果或实物)主要特点。

二、档案文化产品对档案信息传播的作用机制

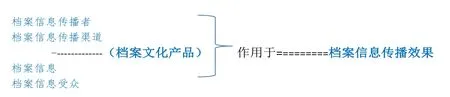

档案文化产品是档案与产品的有机结合,它以档案或档案信息为母体,自然而然地继承了档案的真实性、文化性、教育性等特点,在社会化传播中,由不同的传播者,借助于不同的传播渠道,也就达到不同的传播效果。尤其是随着社会信息化、计算机网络技术的发展,档案文化产品对档案信息的传播,即从传播学角度,凝聚或承载着档案信息的档案文化产品,在生产(制作)、流通(传递)、消费(使用)等各活动环节,其实都伴随着档案信息的传播,通过信息传播活动中的档案信息传播者、传播渠道、受众三大要素构成的相互作用机制,实现一定的传播档案信息效果。

1.使档案信息传播者更多,更自信

在传播学界,传播者,也就是传播信息的“把关人”,她负责信息的筛选、加工并传播。然而,对于由档案信息加工而来的档案文化产品而言,档案信息传播者并不仅仅只是档案工作者,它还包含其他身份的传播者,比如档案信息利用者、产生者、编辑加工者,等等。以档案展览的展品为例,尤其是现代盛行的网上展览,因其具有通过网站访问利用的便捷性的得天独厚的优势,使档案文化产品对档案信息传播拓展了空间。

浦东档案信息网上的展品凸显了档案的文化性、真实性,同时又体现了上海城市文化特点,具有极好的档案信息传播效果。以《市民世博展—一位市民眼中的世博会》为例,从档案素材(文字记录、数码照片、音频等多种形式)收集,到档案信息的整理编辑(如档案著录、数字化信息编辑),再到网上展览精品的利用实现,都不是档案工作者单独完成的。档案信息来源于参与世博会的普通市民,他们在世博会期间形成并保存下来的各种具有代表性的、典型的照片、日志等档案记录。即,市民是档案信息生产者(形成者),进而成为档案信息传播活动中的最具说服力的传播者;对于档案文化产品的数字化加工编辑,多媒体技术的运用更多是来源于技术性人员的参与,他们则客观地成为档案信息传播者;至于固有的档案信息工作者,更是通过参与策划、组织、编辑整理、展出档案文化产品各个环节的工作,对馆藏档案信息资源更为清楚,从而更好地搞好档案信息传播,提升档案信息便捷利用的服务工作。

2.使档案信息传播拥有更广泛受众和认可

信息的价值在于被交流与传播,而信息传播效果,主要体现为通过信息传播活动对受众心理、思维、行为上产生的影响,而这种影响主要通过受众的反馈了解。所以,档案信息传播活动中的受众越多、受众的认可度越高,那么则在一定程度上反映出信息传播的效果越好。

以举办讲座形式为代表传播的档案文化产品,对档案信息的传播主要针对档案文化性、教育性的传播,它的传播维度可以分为“普及版”和“专业版”。普及版的讲座,传播维度是横向的,是针对公众性的档案文化产品宣传与传播,传播渠道是通过一些对公众有吸引力,内容通俗易懂、直观有趣的档案文化产品;专业版讲座的传播是纵向的,主要是针对业内人士(档案专业人士)传播,承担着开阔眼界、传道解惑的功能,所以需要借助于一些内容偏于专业深度和实用性选题;当然,像阎崇年先生在“百家讲坛”讲授的《清十二帝》、上海东方大讲堂举办的以档案史料为背景的历史讲座等则是纵横联合,对业内外都有广泛的影响力。

3.有利于拓展档案信息的传播渠道

档案,承载和记录信息,以信息传播的渠道传播;档案文化产品,是承载档案信息的文化产品,更能以文化产品的渠道流通,实现档案信息的更形象直观的形式,从艺术文化角度(领域)展现档案信息价值。

媒体是文化产品宣传的主要渠道,近年来多地各级各类档案部门借助新媒体、依托传统媒体传播档案文化,在出版、展览、参与纪录片影视创作、主题档案征集及城市记忆工程建设等领域与文化部门(杂志出版社、文化媒体等)积极展开合作,不断推出优秀的档案文化产品。

某地档案馆与当地晚报合作,由档案馆负责鉴定、审核和提供素材,报社派驻记者结合街巷话题,在档案中寻找、整理选题,然后采用固定版面和栏目的形式刊出,赢得了不少读者的青睐,甚至培养了固定的读者群。这样的文化产品,显然是使大雅的故纸堆,通过通俗的途径走向了充满活力的社会舞台。

三、基于档案文化产品的档案信息传播效果提升

档案文化产品(或是档案信息)的价值(与归宿)是通过一定的传播渠道(或是(流通),实现一定社会效果。即,对利用者(档案信息受众)产生思想或行为上的变化。最为直接的效果,即对档案文化的社会宣传、社会档案意识的增强。

根据档案文化产品对档案文化传播活动中的作用机制,精良的档案文化产品对档案信息传播效果的提升更为有效,以媒介为主的信息传播渠道与档案文化产品的传播(宣传)直接相关,档案文化产品的传播者、受众在档案文化产品的制作、产生中更是不再有明确的界限。所以,笔者从档案文化产品的制作到传播的过程的角度,提出几点档案信息传播的策略。

1.有效地联合多元化的档案信息传播者

档案文化产品作为一种公共的文化产品,是以档案原材料为母体,融入社会性因素,进行一定的产品化加工或包装,从而达到档案文化性、教育性、信息知识的传播。精良的档案文化产品的社会性传播,有益于社会,同时也必须依靠社会多方力量的有效联合才能做好。档案文化产品的设计、开发、制作、展示、传播涉及到一些传统档案工作之外的领域,需要专业的人才、技术、设备、理念。

档案馆(或是其他档案部门)在对档案文化产品开发中,积极参与文化部门的电视纪录片制作,艺术性档案编研等跨部门、跨行业、跨领域的合作,以及必要的市场参与机制。比如将档案文化与电视媒体相结合,开发电视类的档案文化产品,北京电视台的《档案》 栏目,CCTV-4 的 《国宝档案》 栏目都是成功案例。档案馆还可以选择将某一部分开发工作完全外包,比如美国国家档案与文件署将静态图片复制品制作这一项工作外包给四个公司。这样既提高了档案信息资源开发工作效率,又拓展档案文化、档案信息传播的渠道、受众、传播者,提升档案信息、档案文化传播效果。

2.统筹对受众的“纵横”传播维度

根据需求分析理论,需求者因其不同的身份、知识结构背景以及不同的需求利用目的,而表现出不同的认知层次与获取行为,从而产生不同的信息传播效果。那么,从信息传播的“纵横”维度空间角度对受众分析,横向维度(即传播的广度)的受众覆盖不同的业界,考虑到档案文化产品受众知识结构、背景、档案意识的多样化,则在档案文化产品的开发制作中,应涵盖不同的文化主题,内容主旨。比如,将档案元素以新颖艺术形式富于公众文化消费品中,生产档案文化衍生品;信息传播的“纵向”维度(即传播的深度)的受众有不同的档案专业知识水平、档案意识,相应的档案文化产品的传播涉及多样的制作与表达形式。档案文化产品本具有档案的文化性、教育性、信息真实性的特点,以展览、讲座、多媒体视频等形式传播的档案文化产品,其受众是能够“纵横”兼顾的,而不是仅仅局限档案界或是有限的史学界、知识界。

3.把握好新媒介的档案信息传播

媒介对信息传播的工具价值在于信息传播者或信息“把关人”的有效运用。随着现代信息技术的快速发展,现代媒介(尤其是以手机代表的自媒体)的发展给人类带来了很多便利,推动着信息传播的社会大洪流,使受众获取信息的途径和内容都更加便捷、多样,而且也改变着人们的思维和生活、学习、工作方式。更多形式的档案文化产品通过更多样化大众新型信息传播渠道传播。

顺应时代的传播工具发展潮流,尤其是在受众与传播者界限趋于模糊的自媒体传播模式下,微信公众号已成为信息传播的有效方式,成为社会大众获取与传播信息的重要渠道。档案界的组织或是个人都在积极地运用这样的传播工具进行档案信息的传播,然而能否在众多的信息流中脱颖而出,吸引眼球,富有趣味性等,成为相对精良的新媒介平台上的档案文化产品,还需要充分把握档案文化产品的真实性、文化性、相对趣味性与现代信息技术、信息传播工具的富有艺术性的结合与运用。

(作者单位:河北大学管理学院档案系)