义工 终生的工作

梁正+邓思钰+静香

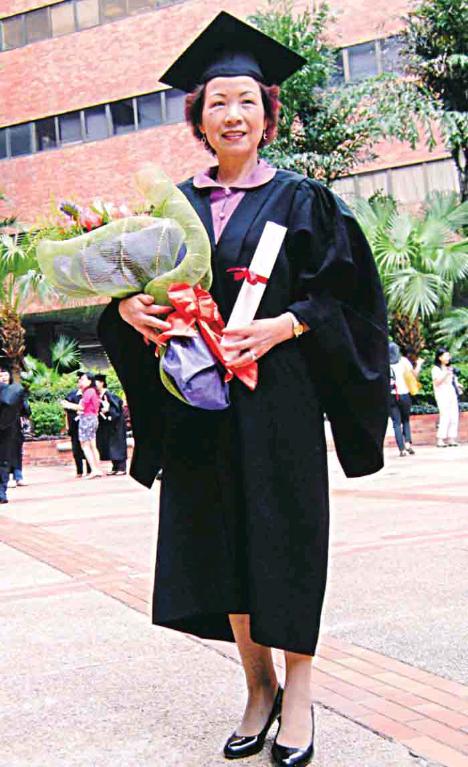

苏玉萍女士

是一个富有感染力的人,能夠把自身乐观积极的能量,源源不断地传递到他人身上。在近三十年的义工服务中,她照顾长者、编排节目、参与募捐、提倡环保,儘管事情再多,也坚持亲力亲为,努力做到无愧於心。她就像明媚的阳光,把丝丝暖意送给社会,也照亮了身边亲朋好友的心扉。

一张传单引导她找到新的祈愿

1992年夏天的某一天,居住在九龙红磡家维邨的苏玉萍女士如往常一样,与朋友们开始打一局又一局的麻将,以打发閒暇时间。自她1970年移民香港以来,除去照顾家人和料理家务,空餘的时间基本就由这个爱好填满了。就像桌子上翻来覆去被洗混又摆好的麻将,她的生活也在一个固定的模式中不断重复:周一打扫哪里、周二清洁哪里、周三又轮到哪里要弄乾凈……忙忙碌碌,下一周又开始了,新的循环又继续。她也不知道,这样的生活会延续到什麽时候?

无疑,此时苏玉萍女士最关心的是眼前麻将桌上的“战况”,卻不知什麽时候,为了纳凉而没关上的门外面吹进了一阵风,一张纸穿过了铁闸的缝隙被带了进来。苏玉萍女士拾起一看:是一张关於环保知识的宣传单。

“当时服务香港社会的团体不多,所以我也不知道有义工的群体,甚至连相关的意识都没有。”而就是那张宣传单,竟不知不觉打开了苏玉萍女士投身公益的大门,“因为自己有空,就想去了解一下环保知识,所以第二天到临近的社区中心去听课,觉得环保的内容挺有趣的,可以带正在读书的小儿子去田园里遊玩,参加旅行团等等,於是自己开始在做完家务之後去接触环保以及其他社会服务,开始慢慢接触到义工群体。”

随着了解不断深入,苏玉萍女士发现自己是如此地喜爱公益,並在浓厚兴趣的驱使下,报读晚上的成人课程,並在课堂上得到了启发。有一次她向导师提问,说自己在结婚後就一直做家庭主妇,没有帮先生赚钱,是不是对社会一点帮助都没有?而导师回答说,你把家里打扫得乾乾凈凈,给先生营造了一个温馨的港湾,让他可以没有後顾之忧外出工作;还作为母亲把孩子养育好,没有让他们成为社会的包袱,这些看似平凡的事,其实都是一种奉献。苏玉萍女士因此备受鼓励,也坚定了服务社会的决心。

课程结束後,苏玉萍女士大胆迈出了公益之路的第一步,她的生活开始发生转变,不再围绕着家庭和麻将转动,而是从内心的仁爱出发,用实际行动帮助他人,开始了一条风雨不改的服务之路。

一腔热情激励她实现善的义举

作为一个入门者,在没有经验的前提下如何适应一个新的圈子?对於苏玉萍女士与几位妇女刚投身社区服务时,就遇上了这个难题。毕竟在那个年代,义工的概念尚未普及,人们对公益不甚了解,更谈不上把自己介绍给相关的团体。此外也没有今日如此规范的体系与保障,帮助她把工作做好。直到她打听到社区中心有一个成立於1984年的妇女组,当时一个月开两次会,人数和活动不多,苏玉萍女士加入後,把新的活动带给了小组,在中心同工的指导下,她和几个妇女一起努力发展会务,增加了活动和服务的项目。经过一段时间的发展,妇女组活动增加不少,还有志同道合的朋友被吸引过来,会员人数亦增加许多,由妇女组壮大成妇女会。

苏玉萍女士入会後,也把新的活力带给了团体。她努力发展会务,增加了服务的项目,经过一段时间的发展,社团活动增多不少,各种工作陆续启动並有条不紊地进行着,影响力随之扩大,开始为街坊们熟悉和喜爱。後来,更有志同道合的朋友被吸引过来,会员人数增加不少。最为明显的改变,是服务的组别呈现倍增的局势。苏玉萍女士自豪地介绍道,现在人人都忙得不可开交。大家虽感到辛苦,但也快乐,能夠对外界证明自己和妇女会的价值所在。

渐渐地,苏玉萍女士的身影越来越活跃於公益界中,获邀参加了许多大型的慈善团体和慈善活动。不过,她希望自己不是一个旁观者,而是成为一名参与者,所以不惜花去时间和精力,通过不断学习来补充自己,以便能胜任各种工作。

如担任活动司仪,苏玉萍女士特意去学专门的课程,懂得如何热情洋溢地带动气氛,以及控制活动流程时间的等等,並随着参加活动次数的增多,经验也得到了积累。至後期,她已经可以独自完成大型活动的流程编排,也形成了广泛的人际关係网,可以协调不同的人群,使之在擅长的领域发挥特长。

1992年,苏玉萍女士参加了以“给主妇爭取权益”为主题的话剧演出,担任领导者身份的她就主动去学习相关的课程,包括如何用按铃的方式来控制剧情进度,随後还把自己所学教给参演话剧的朋友,用较短的时间就带领大家进入排练阶段,最终把完整的作品呈现给观众。

苏玉萍女士从小就喜欢唱歌,跳舞。多才多艺的她在妇女会中心做服务时用表演舞蹈去做服务,1994年,从此担任了多个团体的艺术顾问和编舞指导。在很多活动上,都能看到她别出心裁地设计出来的一支支舞蹈。就连配备的服饰,很多都是她亲自挑选,以此配合舞台效果,力求作品能带给观众近乎完美的视听效果。

此外,還有设计logo、现场指挥、募捐筹款等等,也渐渐成为她遊刃有餘的领域,也让她的生活变得比以前要忙碌得多。“过去我常常有空跟小儿子玩飞行器、扑克等遊戏,但参加社区工作後,都没有时间跟他玩了,所以竟在後来听到了孩子的抱怨。”幸好,随着孩子的长大,他们理解母亲的辛苦並予以支持,而早年毕业於港大的大儿子更随她一同参加义工,毕业於中大的大女儿也从事了服务社会的工作。这都让苏玉萍女士备受鼓舞,进而在原有的基础上,继续扩大服务的领域,帮助了更多的市民,获得了更多的欢乐。2009年,苏玉萍女士被义务工作发展局评为香港第三届傑出义工,可见其贡献之多,份量之重。endprint

一份心意督促她实现爱的理想

大凡热心社会工作的人,多少会在付出中收获了感动,或是触动了内心,或是受到了啟发,便也更清晰了自己的心意。就如苏玉萍女士,在一次探访老人院时触动了内心,让她意识到义工的价值是可以超越时间的限制而对未来造成影响。

“我们每年会到土瓜湾一所老人院进行探访,既带有礼物,也会跟那些长者表演节目或一同做遊戏。有一次我随着现场唱着粤曲,卻看到一个坐在轮椅上的婆婆手在抖动,嘴角也在抽动,卻因为身体缘故无法表达自身的诉求。”後来,苏玉萍女士把这个婆婆送回自己的房间,对方从枕头底下拿出一沓过塑了的照片——那是她年轻时,穿着戏服拍照的美丽的样子,与眼前因中风而半身不遂的形象相差甚远。“後来那个婆婆眼里都是淚水,几乎想哭出来了。我自认为自己口才好,卻不知道怎麽安慰她,只好无言以对。”此情此景,深深刻在苏玉萍女士脑海中。

原来有些事情会让人如此措手不及,有些情感是我们难以预料的。当真正面临情绪失控的时刻,相信是每个人都难以自制的。回想起自己投身社区服务这麽多年的贡献,又何尝没有几次是难以忘怀的。

“我很高兴能把两样东西留在服务的社团里,一个是成为了香港红十字会的红十字布偶义工剧团的义务导师,为红十字布偶义工剧团发明並设计了不同布偶角色进行演出,至今还在沿用;一个是为香港傑出义工会的会歌进行了填词。”前者,使用的是苏玉萍女士发明的布偶,称为“棉花头玉萍偶”,是她引以为荣之事。後者,苏玉萍女士是在没有歌谱的情况下,她靠摸索用简谱谱写出歌曲並填词,让她颇有成就。

二十多年来,苏玉萍女士和各妇女一起做义工,一起成长。在2012年成立了“香港活力耆乐会”,目的是服务及鼓励长者发挥自我潛能,回馈社群。该会为一非牟利团体,成立以来,得到了社区人士的支持和参与, 令团体的活动和服务得以举办,加上全体幹事的努力,让参与者开心快乐,这便是苏玉萍女士和各妇女义工想要见到的。

“同时我们也参与地区上不同大小机构的活动,去提升我们的能力,令活动多元化,从而发挥我们的潛能,加上有‘圣匠堂长者地区中心的协助,我们要努力做好每项服务,多关心多帮助他人,希望能让长者们开心生活,积极学习,以达致‘老有所为。”苏玉萍女士愉快地说。

此外还有许许多多故事,把苏玉萍女士的服务之路点缀出一处处美丽篇章,也是一段段充满人文与博爱情怀的经历。由此衍生的各种情感,看似繁杂,其实都可以汇成一句话,即苏玉萍女士的服务格言:“义工是我第一份工作,也是我终生的职业”!endprint