幸福感在交通政策中的作用

Alexa Delbosc著,郭 伟译

(1.莫纳什大学交通运输研究所土木工程系,维多利亚克莱顿3800,澳大利亚;2.城联基业(北京)工程设计有限公司,北京100043)

幸福感在交通政策中的作用

Alexa Delbosc1著,郭 伟2译

(1.莫纳什大学交通运输研究所土木工程系,维多利亚克莱顿3800,澳大利亚;2.城联基业(北京)工程设计有限公司,北京100043)

幸福感、生活质量和幸福正逐渐影响众多不同领域,例如经济、国家标准和公共健康。尽管心理幸福感的重要性日益受到重视,但却鲜有人关注交通系统对生活满意度的影响。首先,探讨幸福感在交通政策中所发挥的作用,并阐述幸福感对未来交通政策的启发作用。其次,回顾心理学文献,提出一个假设的模型即交通会通过提高重要生活领域的可达性或者物质环境的机动性及外部性从而对生活满意度产生间接或直接影响。对交通领域的初步研究为该模型提供了支持。最后,阐述政策建议和可使用该框架进行研究的领域。

交通政策;交通与社会;幸福感;生活质量;可持续性

1 概述

交通政策提供的决策框架可平衡经济增长、环境管理、安全、机动性、可达性和社会服务等方面的利益冲突。交通系统的经济、环境与功能经常成为讨论和研究的主题,而交通的社会影响却是通过最近对公平和社会包容性的讨论[1-4]才受到关注。

有观点认为,政府的终极目标是提高和维持居民的幸福、生活质量或幸福感[5-6]。约77%的澳大利亚人认为,“政府的主要目标应该是为居民谋取最大的幸福,而不是最多的财富”[7],并且澳大利亚联邦财政部(Australian Federal Treasury)提出的使命宣言是“提高澳大利亚国民的幸福感”[8]。在国际上,世界卫生组织(World Health Organization)确立了衡量生活质量的准则[9],经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development,OECD)也有衡量社会幸福感的标准[10]。不丹甚至衡量“国民幸福总值”,而不是国民生产总值[11]。2010年,英国政府在其综合家庭调查(Integrated Household Survey)中添加了一项“幸福指数”[12]。

尽管心理幸福感的重要性越来越受到重视,但却鲜有人关注交通系统对幸福感的影响。可达性可以满足居民工作、医疗和教育等最基本的生活需求,同时有助于开展休闲、社交等对心理非常重要的活动。虽然这些任务大多可以通过其他方式完成(如在线沟通),但交通确实可以提高生活参与度[13],进而增强幸福感。

最近的研究表明,提高幸福感而非机动性或可达性,才是终极的交通政策目标[14]。如果不能坚持以这一目标为出发点,交通政策最终可能只是单纯地为了提升机动性(会产生交通拥堵和环境问题等相关影响),而不是让这些政策回归到具体的幸福感结果上来[14-15]。

本文旨在探讨幸福感在当前交通政策中发挥的作用,并阐述幸福感能够为未来交通政策带来哪些启发。假设交通可以对心理幸福感产生显著影响,并提出一个可实现这一假设的模型。本文并非为了全面批判交通政策与规划的缺点,而是探讨如何将幸福感作为传统目的与措施的补充而非替代。

本文首先简要阐述幸福感的定义以及当前交通政策与规划中对幸福感的认识。解释幸福感与生活质量的区别,并陈述对幸福感影响最大的部分因素。进而提出一个框架,将交通对幸福感的影响概念化,并对确立交通与幸福感关系的研究进行详细论述。最后,讨论对交通政策的建议和未来研究的需求。

2 幸福感定义阐述

主观幸福感概念在不同研究语境中存在不同名称。本文总体上使用幸福感、生活满意度和幸福三个词,含义相同。这些术语的特点是,它们由个体在主观上确定,并在个体层面进行衡量[16]。主观幸福感的指标可能与具体领域有关(如“你对工作的满意度多高?”),也可能是整体性的(如“你对生活整体的满意度多高?”),包含了对生活方方面面的判断。在某些情况下,主观幸福感由认知和感情(情感)因素组成[17-18]。

良好的健康水平或有成就感的工作状态等客观标准并不是必要的标准(虽然它们可能会影响幸福感)。虽然有人认为客观指标比主观指标更具体,但自我评价的幸福感水平与抽象的幸福概念之间存在本质上的对应关系。主观评估与活动记忆回忆测试(eventmemory recall tests)、家庭与朋友间的评测、情感表达以及大脑活动之间强烈的相互关系,均支持这种假设[19-20]。

另一方面,生活质量一词在不同语境中有非常不同的含义。在个别情况下,生活质量可以与生活满意度等概念互换,代表对美好生活的主观感受。但有时候,这一术语也被用于指代客观定义的指标,如获得就业或不遭受犯罪侵害等。这些指标并非个体的选择,而是研究人员或公务人员挑选出的指标。

主观和客观幸福感指标的区别很重要,下文将进行讨论。以下3个章节通过经济、可持续发展与生活质量框架,探讨交通与幸福感之间的交叉点。

3 交通、经济与幸福感

多数交通政策与规划均围绕经济原则展开,例如依靠将效益货币化的成本效益分析。许多交通项目的成本效益分析,按照工作与非工作时间的固定价值,将节省的出行时间货币化①。通常认为缩短出行时间会给个体和社会带来好处,但值得质疑的是,基于出行时间节省的项目是否会实际提升幸福感。

理论上,出于两点考虑,交通投资节省的时间具有价值:人们(或许)可以减少出行过程中的负面效应,并将节省的时间用来从事可改善其经济或心理状况的活动[21]。但这些假设可能存在问题;对于第一种情况,文献[22]指出存在人们从出行行为中获得快乐的情况。此外,现实中,人们可能把节省的出行时间用于从事无益甚至有害心理状况的活动。尽管存在争议,但是从经验出发,一个项目累加起来的少量出行时间节省,不太可能实现将这些时间再投资到提升幸福感的活动[21]。

经济评估的缺点是其依靠对决策效用(decision utility)的衡量,即对决策结果的重视程度(在交通中,通常代表出行时间与金钱的权衡)。经济学家几乎毫无例外地忽视了体验效用(experienced utility),即面对特定选择的后果是否快乐[23]。研究人员已经开始质疑,从选择中派生出的效用能否准确体现个体从选择结果中得到的效益[23-24]。人们可能表示,他们希望缩短通勤距离,但经济学家通常不会接着问,现在回家时间缩短了5 min,他们是否变得更快乐。

专注于将节省的出行时间货币化这种目光短浅的行为,也可能贬低一个真正给弱势群体带来心理效益的项目的价值。道路出行时间节省,通常更有益于已经具有较高机动性的人群,而不太可能让机动性有限的人群受益,例如非驾驶人、老年人或残疾人[25]。机动性有限的人群更有可能从提高机动性中获得心理上的效益。例如,最近的一项经济分析发现,额外出行的价值平均为每次20澳元(约为100元人民币),而最低收入人群却超过40澳元(约为200元人民币)[26]。该研究指出,这是因为低收入人群的出行次数更少,因此他们可以从提高机动性的过程中获得比高机动性、高收入人群更高的效益。

当然,经济评估也被用于衡量可能带来的心理效益(或弊端)的影响。近期,英国关于新评估方法(New Approach to Appraisal,NATA)框架的研究,曾试图对交通社会影响的处理方式进行评估,例如交通项目对社会排斥、噪声或就业的影响[27-28]。研究突出了评估交通的社会与分配影响的重要性,并承认一个项目可能给一个群体带来好处(如节省出行时间),但可能给另一个群体带来坏处(如产生噪声和地区污染)。

4 可持续性框架内的幸福感

在可持续性框架下,交通对于社会与幸福感的影响被提出。最近几十年,可持续发展的理念日益得到关注[29],并逐步获得交通部门的重视。虽然对于可持续性的一般性理解,主要专注于环境管理,但更广泛的可持续理念包括3个方面:环境、经济与社会可持续性。个体和社会幸福感属于社会可持续性的范畴,但研究与政策对这方面的关注最少。

文献[30]提供的定义明确了生活质量对可持续性的重要性:“可持续性是指可持续发展的所有关键目标均得到满足的一种状态:在保护环境的同时实现高质量生活”。

交通部门已经开始探索其在实现可持续未来的过程中可以发挥的作用。在可持续性框架下,交通网络应该减少环境压力,同时提高经济与社会可持续性[31-32]。可持续性框架逐渐受到世界各地交通部门的欢迎。例如,英国制定了交通系统的5个可持续性目标,其中3个提到了社会可持续性目标[33]:

1)通过提供可靠高效的交通网络,支持国家经济竞争力与增长;

2)减少交通部门二氧化碳和其他温室气体排放,以解决气候变化为最终目标;

3)通过减少交通导致的死亡、伤害或疾病,或宣传对健康有益的出行方式,为提升安全、健康和寿命做出贡献;

4)促进所有居民机会平等,以实现社会公平为最终目标;

5)提高出行者和非出行者的生活质量,推广健康的自然环境。

但是很显然,即便这些高屋建瓴的目标中包含了生活质量或幸福感,但研究人员和决策者依旧很难详细阐述交通如何实现这些目标。英国最近尝试将社会目标与上文所述的5个可持续性目标[28]相结合,但只有两个指标与生活质量目标明确相关:节省参加休闲活动的出行时间和减少暴露在噪声中的时间。

5 生活质量

有必要重新审视主观幸福感与生活质量指标之间的区别。在交通领域,生活质量比幸福感或生活满意度更为常见。生活质量由世界卫生组织提出,旨在理解身体健康对人类生活更广泛的影响[9]。世界卫生组织咨询了大量国际专家和非专业人士,最终给出生活质量的定义:“不同文化和价值体系中的个体对涉及其目标、期望、标准及所关心事情的生活状况的感受。这是一个广义的概念,个体的身体健康、心理状态、独立性水平、社会关系、个人信仰和与环境主要特征的关系等,均会对其产生复杂的影响。”[9]

这个定义非常全面,超出了交通政策的范畴,但值得注意的是,其中强调了个体对于生活状况的感受。在这方面,它类似于生活满意度或幸福感等指标。但对于这一术语的应用方式却存在较大差异,许多研究采用了由研究人员或决策者所选择的客观性衡量指标(如死亡率),用于代表美好生活。

在交通文献中,对生活质量的研究通常会混合使用客观性指标和主观态度[32,34]。文献[35]在英国文明城市(Civilising Cities)行动中,形容交通是8个生活质量主题之一,采用交通量与速度、交通方式可靠性以及对交通方式的满意度等指标进行衡量。而其他研究工作,如文献[36],则强调由大众自己定义生活质量对其意义的重要性。有时候,在使用生活质量一词时,指代的是对主观幸福感综合评定结果[36]。

从技术角度考虑,使用客观指标评估生活质量确实具有一定的吸引力,因为这比自我报告、基于调查的指标更容易收集和分析。此外,如果个体的标准各不相同,在将个体标准整合到群体层面时会出现技术问题。因此,尽管交通政策承认生活质量,但通常更关注可以观测到的指标[28]。

有观点认为,如果仅采用客观性指标,则实际评估的并非生活质量,而是生活标准。有一些外部可观察到的条件可能有助于提升个体或群体的幸福感,但是会使用一种外生评估方法判断这些条件的重要性[30]。尽管如此,有些研究显示,客观评价指标(特别是联合国人类发展指数,包括寿命、成人文化水平和人均收入)可以预测国家宏观层面的生活满意度[37]。

关键是了解哪些因素可能影响生活质量,尤其是在采用客观性指标评估生活质量的情况下。幸运的是,对于交通规划人员而言,心理学家对于什么能给人们带来幸福已经进行了数十年研究。这些影响将在下文中进行讨论。

6 创造幸福

为了探索交通系统如何促进积极的幸福感,交通研究人员必须理解什么能够给人带来幸福。心理学文献和少量经济学文献均提供了对幸福感影响因素的见解。

首先需要注意的是,在整个生命过程中,平均生活满意度相对稳定,因为个人特征相对稳定,如情绪稳定[17,38]。人生大事可能对幸福感产生短期影响,但多数人能够适应或解决这些变化,或者调整预期和目标[39]。但很显然,人们不可能完全习惯于所有情况,例如,有多种残疾的人即使在这种身体状况下生活许多年之后,他们的幸福感依旧低于常人[39],而年轻的寡妇在丧偶两年后,抑郁程度还是居高不下[40]。文献[41]研究表明,幸福感约50%的变化是由于遗传与个性因素,剩余变化则基于环境和活动。此外,相比整体生活满意度指标,特定领域的满意度指标(如身体健康满意度)更有可能产生变化。

尽管幸福感相对稳定,但有个别因素会对生活满意度产生显著的、可测量的影响。其中3个最重要的影响因素分别是失业或贫困、有意义的社会关系以及身体健康。本文接下来将讨论这三个因素以及交通在缓解这些因素对幸福感的影响方面的潜在作用。

收入只会带来日益减少的幸福感回报;超出贫困水平后,收入对幸福感的影响微乎其微[16,42-43]。但贫困生活会对幸福感产生负面影响[42]。此外,失业会导致精神苦闷,对生活满意度影响非常大[44-45]。失业所带来的负面影响远远超过收入下降的影响[46]。另外,缺少交通工具也是就业的主要障碍[47]。由此可见,能够有助于找到和保持有报酬的就业的交通政策,很有可能改善幸福感。相反,如果交通政策使出行变得过于昂贵、导致家庭陷入贫困,若没有可选择的替代出行方式,这类政策很有可能降低幸福感。

强有力的社会支持与高质量的感情(如婚姻)对幸福感具有正面影响[38,42,48]。但这种关系的本质尚不明确。个别研究发现,社会接触与活动可提高幸福感,但也有研究认为,它们对幸福感的影响很复杂[16]。可能因为客观的社会接触指标(如与朋友的接触频率或社会活动次数)的有用性低于主观性的关系质量指标。因此,广泛、客观的指标可能并不是生活满意度的有效指标,如“休闲出行次数”或“参加社交活动的出行时间”。但有证据表明,社交网络更广泛的老年人幸福感高于社交网络有限的人群[49]。因此,如果交通系统严重限制了人们维护社会支持网络(如孤立的老年人),则解决这些问题的政策可能提升幸福感。

身体健康与心理幸福感之间的关系也很重要[50]。大量研究发现,这一情况在老年人中更是如此[49,51]。相比体检结果或医生给出的客观评价,对身体健康的主观评估与幸福感的关系更密切[51-52],但某些疾病会对幸福感产生显著影响,尤其是慢性疾病。例如,最近一项研究发现,中风对幸福感的负面影响最大,其次是肺病、心脏病和关节炎[53]。此外,纵向研究显示,患残疾会导致幸福感显著地长期下降[54]。

交通系统会通过许多方式影响身体健康。交通提供了使用健康设施的通道。英国的研究发现,医疗服务可达性更高的地区,癌症存活率更高[55]。交通系统还可以直接减少本地空气污染与噪声对身体健康的负面影响;例如,长期的道路交通噪声与高血压有关[56]。道路交通事故不仅要付出身体上的代价,而且导致近1/3的人在交通事故之后入院接受精神方面的治疗,包括焦虑、抑郁和创伤后应激障碍等[57]。相反,主动交通(active transport)和适宜步行的社区,可以通过提高适宜性改善健康状况[58]。

总之,对心理幸福感最重要的3个影响因素是贫困或失业、有意义的社会关系和身体健康。因此,可以得出这样的结论:如果交通项目能够帮助家庭摆脱贫困,消除维持社会关系的障碍,最大限度减少对身体健康的影响,这些项目便可以对心理幸福感产生最大的积极影响。

7 交通对幸福感的影响概念化

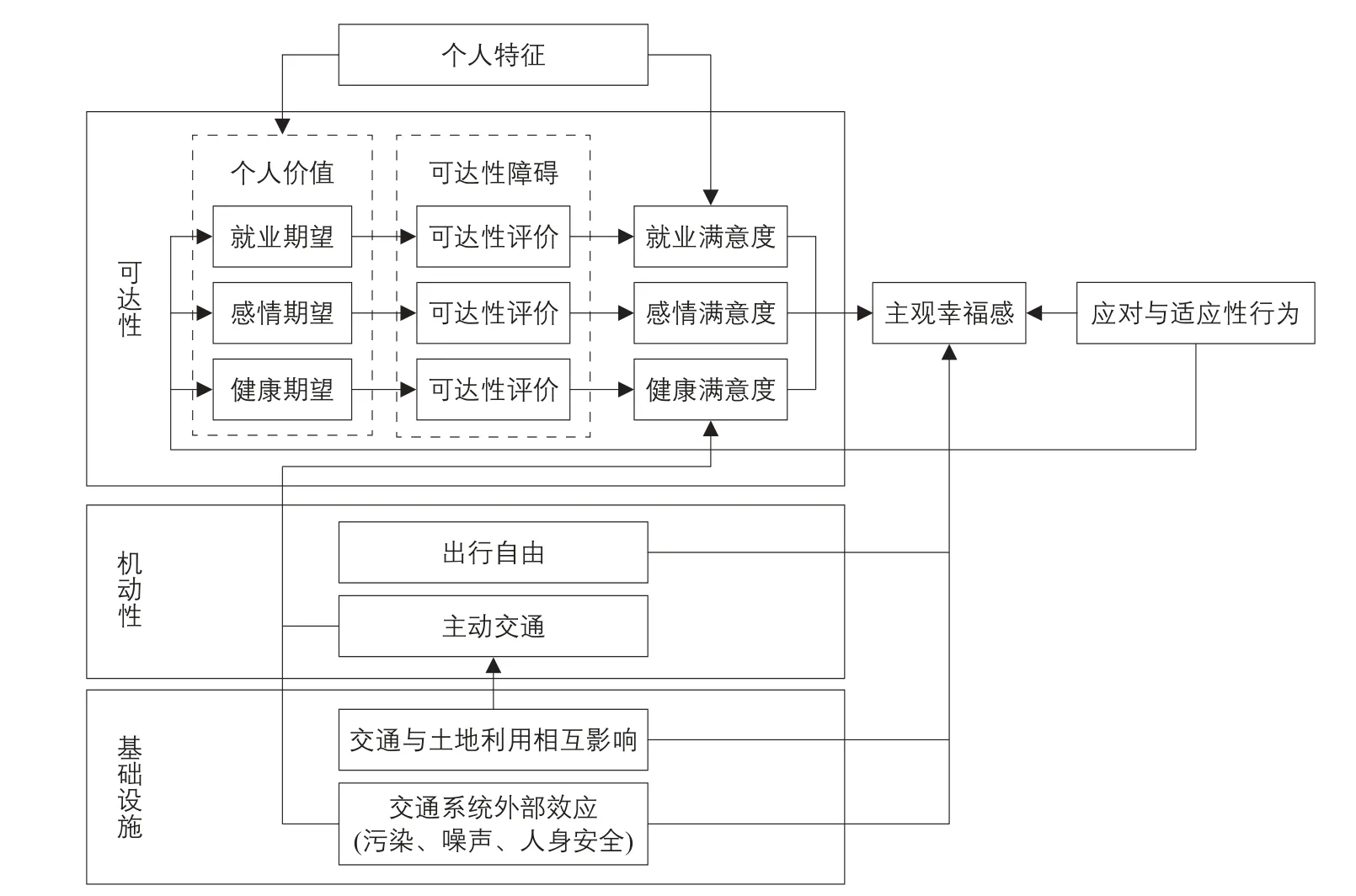

根据对幸福感主要影响因素的讨论,图1概述了交通可能对主观幸福感产生的潜在影响。模型认为,交通系统可以通过3种方式影响主观幸福感:重要活动可达性、机动性以及基础设施。

可达性影响是研究最为透彻的影响因素,文献明确反映出可达性与心理需求之间的关系。这一研究显示出交通在对获得心理幸福感最重要的3个方面发挥的作用:就业、社会关系以及身体健康。虽然研究显示这三个方面对幸福感的影响最大,但它们并不代表全部,其他生活领域(如休闲或教育)也同样重要。

个人特征会影响人们对于美好生活的界定。使用障碍可能会使人们无法达成预期。这反过来会降低人们对于不同生活领域的满意度,最终降低主观幸福感。交通和其他政策可以致力于减少使用障碍,从而提高生活满意度。

同样重要的是要理解,人类通常能够适应自身的情况。如果他们对生活环境感到不幸福,则会尝试改变(如买第二辆家庭用车),或通过调整预期去适应(如决定不需要经常拜访远方的好友)。但有些人由于年龄、身体或智力障碍或贫穷,无法应对负面的情况。虽然他们可以降低预期,但不太可能有能力去主动应对因交通限制所导致的不幸福感。

如果不考虑方便使用的作用,机动性如何影响幸福感尚不清楚。主动交通可以通过影响身体健康提高幸福感。有研究显示,拥有出行自由感可以提高人们对自身生活的自主感和控制感,进而产生内在的心理效益[59-60]。此外,知道自身在有需要时(如在紧急情况中)具备机动性,能够为人们提供心理效益,而没有这种选择的人则享受不到这种好处[60]。

图1 交通对主观幸福感的影响理论模型Fig.1 Theoretical model of transport's influence on subjective well-being

最后,交通系统的基础设施可能通过身体健康,直接和间接地影响心理幸福感。交通基础设施和车辆不仅会影响使用者,也会通过外部效应影响非使用者。道路安全、本地污染和噪声等负外部性早已广为人知,最近越来越多的研究人员有兴趣研究交通政策与健康的交叉点[58,61]。交通系统还可能与土地利用相互影响,创造出提倡丰富活动或抑制主动交通的环境[62-63]。这强调了除了从系统使用者的角度也要从整个群体的角度评估交通影响。

选择评估交通影响的指标非常重要。理想情况下,对个体或群体的预期和所面临的障碍了解越多,政策便可以越有针对性地满足具体需求。但这种程度的分析需要投入大量时间和资源。采用更广泛的生活质量角度确实较有吸引力,例如,选择“距最近医疗中心的距离”或“就近就业机会的数量”等指标用于体现生活质量。但在选择这些指标时必须非常谨慎,否则可能会给不需要的人群带来改善(例如对就业表示满意的人),却忽视了需求更大的人群(如因本地公共交通不能满足轮班工作制的需求而无法保住工作的人)。

图1中的模型主要基于有关幸福感的心理学文献,因为将交通与心理幸福感相关联的实证证据非常少。下一节将通过阐述这些证据,探讨初步证据能否证明该模型的有效性。

8 交通、机动性与幸福感相关的实证

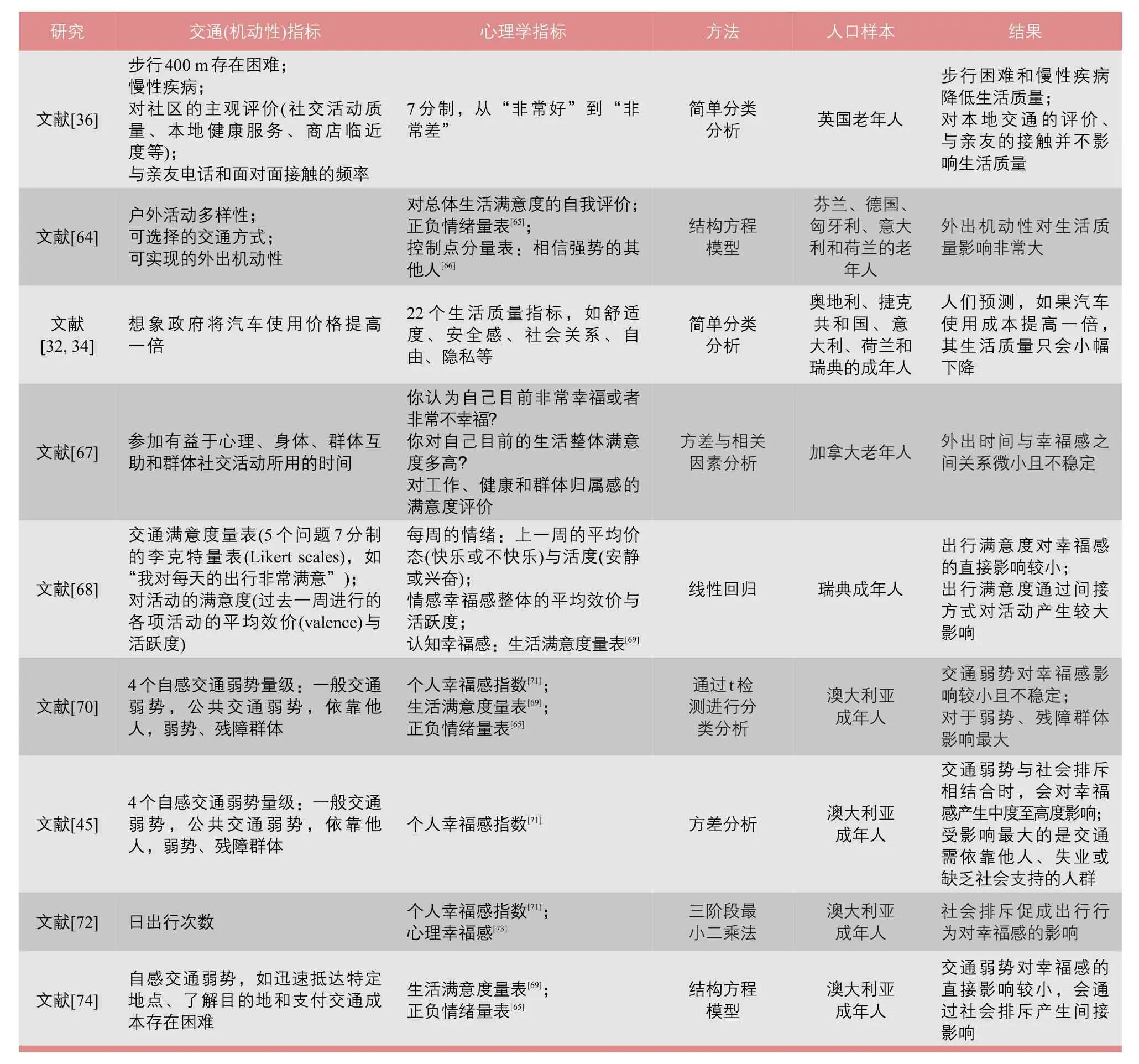

尽管生活满意度至关重要,但直接研究交通对健康影响的实证工作非常少(见表1)。而且少量的现有研究在如何评估交通或机动性,如何定义幸福感和得出结论所用的方法等方面,也存在较大的差异。有些研究采用客观的机动性指标,如出行次数、外出活动次数等[65,68];其他研究则采用主观的交通质量指标,如交通满意度、支付交通成本的困难度等[68,75]。有些研究采用经过心理测量学验证的幸福感指标,如生活满意度指标[69]、个人幸福感指标[71]或正负情绪量表(Positive and Negative Affect Schedule,PANAS)[65]等。其他研究采用的指标尚未经过心理测量学验证,如询问“你认为自己幸福吗?”或22个生活质量指标[34,67]。分析方法也存在区别,如没有检验统计显著性的简单分类数据分析[34]或成熟的结构方程式模型[64]等。

该领域的第一项研究工作研究了老年人机动性与幸福感的关系。由于年龄增长给机动性带来的压力日益加剧,因此,机动性对于提高老年群体幸福感的作用尤其明显。例如,该领域的早期研究工作发现,不再具备安全驾驶能力是老年人抑郁症状最明显的预测因子[76]。

早期研究中,文献[36]曾试图使用简单分类对比,了解机动性如何影响老年人的生活质量。研究发现,慢性疾病和不能步行超过400 m,均与幸福感较低有关;这直观反映出健康状况不佳会降低幸福感。对本地可获取社交活动、本地健康服务和商店接近度的高度主观评价,均与更高的幸福感有关;但另一方面,对本地交通系统的评价与幸福感并无关系。此外,虽然积极的社会关系是幸福感的基础[48],但与亲友的接触频率并不能始终预测幸福感。客观的接触频率可能并没有主观的关系满意度重要。

在欧洲,MOBILATE项目将一个复杂的结构方程式模型用于研究外出机动性对老年人幸福感的影响[64]。机动性被定义为外出活动的次数、交通方式的可用性和所实现的外出机动性。研究发现,外出机动性对生活质量的影响非常高(标准化路径系数=0.76),考虑到社会关系、健康和贫困等其他因素的重要性,外出机动性的影响程度令人意外。

对加拿大老年人进行的一项研究试图将时间使用日志数据与幸福感相关联[67]。该研究将机动性的心理效益定义为自愿用于外出活动的时间,其中包括宗教活动、娱乐和个人爱好等[67]。根据方差分析和相关因素,研究发现这些活动与幸福感之间只存在少量、不稳定的关系,并取决于所使用的幸福感指标。此外,研究并未将这些活动的效益与在家休闲或社交活动产生的效益进行对比,故而外出活动的效益是否更胜于无须移动进行相同活动的效益值得质疑。

直到最近10年,该领域研究的范围才扩展至老年人群之外,开始实证检验交通对不同人群幸福感的影响。欧洲一项研究提出了一种方法,用于测试当机动车出行成本增加一倍时人们认为他们的生活质量会发生怎样的变化[32,34]。但这种测试仅衡量了人们认为生活会发生怎样的变化,并未测量这些政策的实际影响。很可惜,该批研究工作似乎并没有继续开展。

最近,研究人员开始确认幸福感和对交通不满意之间的联系,而不是客观的机动性指标。瑞典的一项研究使用主观的出行满意度评价和日常活动满意度预测总体幸福感。研究发现,出行不满意对幸福感的直接影响较小,但会通过对日常活动的不满意度提高而产生更大的间接影响[68]。

澳大利亚的一系列研究将交通劣势作为对交通不同方面的主观困难评价并进行评估(如以可靠方式出行或支付出行成本等)。该系列工作的初步研究发现,交通劣势的许多方面可以分成4个层次,包括一般交通劣势、公共交通劣势、属于弱势或残障群体,以及必须依靠他人出行[70]。采用t检验的简单分类对比发现,这些交通劣势指标与心理幸福感指标之间关联度低。更复杂的研究采用结构方程模型,研究发现,这些交通劣势综合指标对幸福感的直接影响较小,但会通过提高个人被社会排斥的可能性产生更高的间接影响[74]。这些作者的第三项研究采用方差分析,研究确定将交通劣势与社会排斥相结合时,会对幸福感产生中度或高度影响,尤其是对于必须依靠他人出行、失业或缺乏社会支持的人群[45]。此外,客观的政治或社会活动次数对幸福感没有影响[70]。

最后,澳大利亚交通经济学家的研究采用相同的调查样本,评估已实现的机动性(一天内的出行次数)对幸福感的影响[72]。研究并未发现机动性与幸福感之间存在直接关系;相反,出行次数较少的人被社会排斥的风险更高。反之,社会排斥与更低的心理幸福感有关[72]。

表1 交通(机动性)与幸福感研究Tab.1 Studies of transport/mobility and well-being

因此,该项研究为交通对心理幸福感产生显著影响的假设提供了某些初步支持。在加拿大、欧洲和澳大利亚均发现了交通对老年人和成年人心理幸福感的影响。影响的程度各不相同,其中多数影响相对较小;考虑到可能影响幸福感的变量范围较大,这是可以理解的。在多数情况下,当研究人员使用主观的交通劣势指标时,发现了更为一致的影响。而在研究人员使用出行次数、活动次数或与亲友接触频率等客观指标时,结果更倾向于没有影响或影响不稳定。

9 方法局限性、未来研究与政策方向

关于该话题的已有研究数量非常少。这为扩展该领域的研究提供了许多机会,以便为未来的决策提供有效途径。本章将介绍已有文献中的某些方法局限,给未来的研究和政策领域提出建议。

这些研究主要的方法局限是如何选择独立变量及其对结果的影响。有些研究使用了简单的机动性指标作为独立变量,如出行次数或离家外出次数(out-of-home travel)等。单独来看,这些指标非常不敏感,因为其并未考虑个体希望进行的出行次数;这或许是为什么文献[72]认为机动性对幸福感的影响只体现在对社会排斥的作用上。此外,简单的机动性指标可能与身体健康和残疾存在内在关系,特别是在老年人中,而为了分离出机动性的影响,必须将这一点考虑在内。

其他研究用户外活动次数或与亲友接触的频率等客观指标代表机动性[36,64,67]。这些客观指标并非全部都会对幸福感产生影响,这再次证明了解实际和期望活动水平之间区别的重要性。此外,这些研究并未区分机动性(如前往想参加的活动)和可达性(如在家中举办想参加的活动)的心理效益。例如,文献[67]确定了部分户外活动的心理效益,却并未确定在家中活动是否会产生与外出活动相同的心理效益。未来需要更多研究解释机动性和可达性的作用,并应将每个人对不同活动需求程度各异的情况考虑在内。

最后,有研究人员采用主观交通困难指标,如日常出行满意度评价[68]或迅速前往某个地点的障碍[70]。虽然这种方法避开了使用主观指标的部分难题,允许人们自己定义满意程度,但不同人的主观性评价可能相差巨大。例如,对于方便使用机动车的人,他们感到非常不满意可能是因为交通拥堵,而有些人感到非常不满意可能是因为他们的全部出行必须依靠频率很低的公共汽车。这种不满的心理影响可能因人而异。未来,主观评价量表可以通过仔细斟酌具体措辞,消除这种含义模糊,克服这种局限性。

因变量的选择也是一个重要的考虑因素。如果研究人员对个体层面的幸福感感兴趣,有许多测量量表已经在心理学文献中得到有效验证。心理幸福感指数[71](psychological well-being index)、生活满意度量表[69](satisfaction with life scale)和正负情绪量表[65]曾被建议用于该方面的研究[60]。但还需要进一步了解,是否可将客观的生活质量指标作为心理幸福感的变量。主观幸福感指标可以直接在个体层面评估,用于补充小规模、地方级别的交通项目。大规模或区域级别的交通项目可能并不适合采用这种个体级别的评估。然而,对于生活质量指标与主观幸福感之间关系的理解并不充分,因此指标的选择必须慎重。这为未来的研究留出大量空间,例如,分解的主观幸福感指标可以与许多社区级别的生活质量指标进行对比,如本地空气质量。

除了方法的考量外,图1中的概念框架还提出未来研究的不同领域。第一个领域是更充分地了解使用障碍如何降低具体领域的满意度或整体幸福感。对于更有可能面临使用障碍的人群已具备一定的了解,例如被社会排斥的人群、老年人、年轻的非驾驶人和无车家庭等[3]。但关于这些障碍与幸福感结果的关系,相关的证据依然有限。要证明这种关系,最理想的做法是将幸福感指标纳入未来的项目评估中。例如,对医院可达性的评估可以突出不能驾驶车辆的老年人进行常规门诊时面临的困难。专项研究可能发现这些障碍对预约就诊率、身体健康和幸福感的负面影响。在确定解决方案后可以重复这些指标,检验解决方案是否会提高身体健康与幸福感。将幸福感指标纳入项目评估,还可能增强不符合传统经济标准的交通政策的合理性。

此外,还需要了解应对与适应行为在交通与幸福感之间的关系中所扮演的角色。研究应对策略,可以为了解面对交通困难的群体如何调整自身状况提供重要信息;预期变化可能更难评估。不同情况将带来不同的调整能力,而这可能会减缓使用障碍的影响。

最后,虽然有关交通对健康的直接影响已有大量研究,但健康对心理幸福感的后续效应却并没有得到太多关注。有一份文献研究了创伤性事故对临床精神状况的影响[57]。但有必要进行大量该领域的研究,例如确定主动出行方案(active travel initiatives)能否提高幸福感或噪声污染是否会降低生活满意度。

总之,本文指出了交通会通过哪些方式提高心理幸福感。交通政策可通过支持(或不支持)工作、健康和休闲等重要生活领域的可达性,以及直接影响身体健康结果,来影响心理幸福感。心理学与交通文献中均有初步证据证明这种相互关系的存在。但未来,这个新兴研究领域的范围还可以进一步扩大。如今,各国政府均意识到衡量和保持居民幸福感的重要性,因此交通规划人员和决策者不能忽视交通在提高幸福感方面能够发挥的作用。

注释

①非工作时间的价值是本文的关注重点,因为以经济利益量化的工作时间的价值与其说是对个人的,不如说是对雇佣者的。

[1]Lucas K.Locating Transport as a Social Policy Problem[C]//Lucas K.Running on Empty:Transport,Social Exclusion and Environmental Justice.Bristol:The Policy Press,2004:7-13.

[2]Lucas K.Social Impacts and Equity in Transport Policy Brie fi ng Note 1:Scope of the Problem[R].London:UK Transport Research Centre,2010.

[3]Currie G,Stanley J,Stanley J.No Way to Go:Transport and Social Disadvantage in Australian Communities[M].Melbourne:Monash University ePress,2007.

[4]Geurs K T,Boon W,Van Wee B.Social Impacts of Transport:Literature Review and the State of the Practice of Transport Appraisal in the Netherlands and the United Kingdom[J].Transport Reviews,2008,29(1):69-90.

[5]Manderson L.Introduction:The Social Context of Wellbeing[C]//Manderson L.Rethinking Wellbeing.Netley:Grif fi n Press,2005:1-25.

[6]Kahn R L,Juster F T.Well-Being:Concepts and Measures[J].Journal of Social Issues 2002,58(4):627-644.

[7]Hamilton C,Rush E.The Attitudes of Australians to Happiness and Social Well-Being[R].Canberra:TheAustralia Institute,2006.

[8]Australian Federal Treasury.Mission Statement[EB/OL].2009[2009-05-28].http://www.treasury.gov.au/content/mission.asp.

[9]Saxena S,Orley J.Quality of Life Assessment:the World Health Organization Perspective[J].European Psychiatry,1997,12(s3):263s-266s.[10]Boarini R,Johansson A,d'Ercole M M.Alternative Measures of Well-Being[J].Economics Department Working Papers,2006(476):136-151.

[11]The Centre for Bhutan Studies.Gross National Happiness[EB/OL].2009[2009-05-29].http://www.grossnationalhappiness.com/.

[12]Ramesh R.Happiness Index Planned to Influence Government Policy[N].The Guardian,2011-07-25.

[13]Metz D.Transport Policy for an Ageing Population[J].Transport Reviews,2003,23(4):375-386.

[14]Stanley J,Stanley J.Public Transport and Social Policy Goals[J].Road and Transport Research,2007,16(1):20-30.

[15]Stanley J,Vella-Brodrick D.The Usefulness of Social Exclusion to Inform Social Policy in Transport[J].Transport Policy,2009,16(3):90-96.

[16]Diener E.Subjective Well-Being[J].Psychological Bulletin,1984,95(3):542-575.

[17]Diener E,Lucas R E.Personality and Subjective Well-Being[C]//Kahneman D,Diener E,Schwartz N.Well-Being:The Foundations of Hedonic Psychology.New York:Russell Sage,1999:213-229.

[18]Vella-Broderick D.Contemporary Perspectives on Well-Being[C]//Currie G.New Perspectives and Methods in Transport and Social Exclusion Research.Bingley:Emerald Group Publishing,2011:45-59.

[19]Sandvik E,Diener E,Seidlitz L.Subjective Well-Being:The Convergence and Stability of Self-Report and Non-Self-Report Measures[J].Journal of Personality,1993,61(3):317-342.

[20]Kahneman D,Krueger A B.Developments in the Measurement of Subjective Well-Being[J].Journal of Economic Perspectives,2006,20(1):3-24.

[21]Mackie P J,Jara-Diaz S,Fowkes A S.The Value of Travel Time Savings in Evaluation[J].Transportation Research Part E:Logistics and Transportation Review,2001,37(2/3):91-106.

[22]Mokhtarian P L,Salomon I.How Derived is the Demand for Travel?Some Conceptual and Measurement Considerations[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2001,35(8):695-719.

[23]Kahneman D,Wakker P P,Sarin R.Back to Bentham?Explorations of Experienced Utility[J].The Quarterly Journal of Economics,1997,112(2):375-405.

[24]Ettema D,Garling T,Olsson L E,Friman M.Out-of-Home Activities,Daily Travel,and Subjective Well-Being[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2010,44(9):723-732.

[25]Lucas K,Tyler S,Christodoulou G.Assessing the‘Value’ of New Transport Initiatives in Deprived Neighbourhoods in the UK[J].Transport Policy,2009,16(3):115-122.

[26]Stanley J,Henscher D A,Stanley J,Currie G,Greene W H,Vella-Brodrick D.Social Exclusion and the Value of Mobility[J].Journal of Transport Economics and Policy,2011,45(2):197-222.

[27]Parkhurst G,Shergold I.Literature Review:The Treatment of Social and Distributional Impacts in Appraisal and Evaluation[R].London:Department for Transport,2009.

[28]Atkins Transport Planning and Management.Assessing Social and Distributional Impacts in Transport Scheme Appraisal and Evaluation Pilot Phase:Final Report[R].London:Department for Transport,2010.

[29]World Commission on Environment and Development.Our Common Future[M].Oxford:Oxford University Press,1987.

[30]Fischer J M,Amekudzi A.Quality of Life,Sustainable Civil Infrastructures and Sustainable Development[C]//Transportation Research Board 89th Annual Meeting,Connecticut Avenue Collection hotels,Washington DC,January 10-14,2010.

[31]Toleman R,Rose G.Partnerships for Progress:Toward Sustainable Road Systems[J].Transportation Research Record, 2008(2067):155-163.

[32]Steg L,Gifford R.Sustainable Transportation and Quality of Life[J].Journal of Transport Geography,2005,13(1):59-69.

[33]Department for Transport.Delivering a Sustainable Transport System:Main Report[R].London:Department for Transport,2008.

[34]de Groot J,Steg L.Impact of Transport Pricing on Quality of Life,Acceptability,and Intentions to Reduce Car Use:An Exploratory Study in five European Countries[J].Journal of Transport Geography,2006,14(6):463-470.

[35]Jones P,Lucas K,Whittles M.Evaluating and Implementing Transport Measures in a Wider Policy Context:The ‘Civilising Cities’Initiative[J].Transport Policy,2003,10(3):209-221.

[36]Banister D,Bowling A.Quality of Life for the Elderly:The Transport Dimension[J].Transport Policy,2004,11(2):105-115.

[37]Vemuri A W,Costanza R.The Role of Human,Social,Built,and Natural Capital in Explaining Life Satisfaction at the Country Level:Toward a National Well-Being Index(NWI)[J].Ecological Economics,2006,58(1):119-133.

[38]Diener E,Suh E M,Lucas R E,Smith H L.Subjective Well-Being:Three Decades of Progress[J].Psychological Bulletin,1999,125(2):276-302.

[39]Diener E.Subjective Well-Being:The Science of Happiness and a Proposal for a National Index[J].American Psychologist,2000,55(1):34-43.

[40]Stroebe W,Stroebe M,Abakoumkin G,Schut H.The Role of Loneliness and Social Support in Adjustment to Loss:A Test of Attachment Versus Stress Theory[J].Journal of Personality and Social Psychology,1996,70(6):1241-1249.

[41]Lyubomirsky S,Sheldon K M,Schkade D.Pursuing Happiness:The Architecture of Sustainable Change[J].Review of General Psychology,2005,9(2):111-131.

[42]Myers D G.Funds,Friends and Faith of Happy People[J].American Psychologist,2000,55(1):56-67.

[43]Easterlin R A.Diminishing Marginal Utility of Income?Caveat Emptor[J].Social Indicators Research,2005,70(3):243-255.

[44]Clark A E,Oswald A J.Unhappiness and Unemployment[J].The Economic Journal,1994,104(424):648-659.

[45]Delbosc A,Currie G.Exploring the Relative Influences of Transport Disadvantage and Social Exclusion on Well-Being[J].Transport Policy,2011,18(4):555-562.

[46]Winkelmann L,Winkelmann R.Why Are the Unemployed So Unhappy?Evidence from Panel Data[J].Economica,1998,65(257):1-15.

[47]Social Exclusion Unit.Making the Connections:Final Report on Transport and Social Exclusion[R].London:Office of the Deputy Prime Minister(UK),2003.

[48]Cohen S.Social Relationships and Health[J].American Psychologist,2004,59(8):676-684.

[49]Litwin H,Shiovitz-Ezra S.Social Network Type and Subjective Well-Being in a National Sample of Older Americans[J].The Gerontologist,2011,51(3):379-388.

[50]Okun M A,Stock W A,Haring M J,Witter R A.Health and Subjective Well-Being:A Meta-Analysis[J].The International Journal of Aging and Human Development,1984,19(2):111-132.

[51]Larson R.Thirty Years of Research on the Subjective Well-Being of Older Americans[J].Journal of Gerontology,1978,33(1):109-125.

[52]Okun M A,George L K.Physician-and Self-Ratings of Health,Neuroticism and Subjective Well-Being Among Men and Women[J].Personality and Individual Differences,1984,5(5):533-539.

[53]Wikman A,Wardle J,Steptoe A.Quality of Life and Affective Well-Being in Middle-Aged and Older People with Chronic Medical Illness:A Cross-Sectional Population Based Study[J].PLoS One,2011,6(6):e18952.

[54]Lucas R E.Long-Term Disability is Associated with Lasting Changes in Subjective Well-Being:Evidence from Two Nationally Representative Longitudinal Studies[J].Journal of Personality and Social Psychology,2007,92(4):717-730.

[55]Jones A P,Haynes R,Sauerzapf V,Crawford S M,Zhao H,Forman D.Travel Times to Health Care and Survival from Cancers in Northern England[J].European Journal of Cancer,2008,44(2):269-274.

[56]Barregard L,Bonde E,Ö hrström E.Risk of Hypertension from Exposure to Road Traf fi c Noise in a Population-Based Sample[J].Occupational and Environmental Medicine,2009,66(6):410-415.

[57]Mayou R,Bryant B,Ehlers A.Prediction of Psychological Outcomes One Year After a Motor Vehicle Accident[J].American Journal of Psychiatry,2001,158(8):1231-1238.

[58]Frank L D,Sallis J F,Conway T L,Chapman J E,Saelens B E,Bachman W.Many Pathways from Land Use to Health:Associations Between Neighborhood Walkability and Active Transportation,Body Mass Index,and Air Quality[J].Journal of the American PlanningAssociation,2006,72(1):75-87.

[59]Whelan M,Langford J,Oxley J,Koppel S,Charlton J.The Elderly and Mobility:A Review of the Literature[R].Clayton:Monash UniversityAccident Research Centre,2006.

[60]Vella-Broderick D,Delbosc A.Measuring Well-Being[C]//Currie G.New Perspectives and Methods in Transport and Social Exclusion Research.Bingley:Emerald,2011:91-110.

[61]Elvik R.An Analysis of Official Economic Valuations of Traffic Accident Fatalities in 20 Motorized Countries[J].Accident Analysis&Prevention,1995,27(2):237-247.

[62]Humphrey N P.Does the Built Environment Influence Physical Activity?Examining the Evidence[R].Washington DC:Transportation Research Board,2005.

[63]Jones P,Boujenko N,Marshall S.Link and Place:A Guide to Street Planning and Design[R].London:Landor,2007.

[64]Mollenkopf H,Marcellini F,Ruoppila I,Szeman Z,Tacken M.Enhancing Mobility in Later Life:Personal Coping,Environmental Resources and Technical Support[M].Amsterdam:IOS Press,2005.

[65]Watson D,Clark L A,Tellegen A.Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect:The PANAS Scales[J].Journal of Personality and Social Psychology,1988,54(6):1063-1070.

[66]Smith J,Marsiske M,Maier H.Differences in Control Beliefs from Age 70 to 105[R].Berlin:Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung(unpublished manuscript),1996.

[67]Spinney J E L,Scott D M,Newbold K B.Transport Mobility Benefits and Quality of Life:a Time-Use Perspective of Elderly Canadians[J].Transport Policy,2009,16(1):1-11.

[68]Bergstad C J,Gämble A,Garling T,Hagman O,Polk M,Ettema D,Friman M.Subjective Well-Being Related to Satisfaction with Daily Travel[J].Transportation,2011,38(1):1-15.[69]Diener E,Emmons R A,Larsen R J,Grif fi n S.The Satisfaction with Life Scale[J].Journal of Personality Assessment,1985,49(1):71-75.

[70]Delbosc A,Currie G.Transport Problems That Matter:Social and Psychological Links to Transport Disadvantage[J].Journal of Transport Geography,2011,19(1):170-178.

[71]International Wellbeing Group.Personal Well-Being Index,Australian Centre on Quality of Life[R].Victoria:Deakin University,2006.

[72]Stanley J K,Hensher D A,Stanley J R,Vella-Broderick D.Mobility,Social Exclusion and Well-Being:Exploring the Links[J].Transportation Research Part A:Policy&Practice,2011,45(8):789-801.

[73]Ryff C D.Happiness is Everything,or Is It?Exploration on the Meaning of Psychological Well-Being[J].Journal of Personality and Social Psychology,1989(57):1069-1081.

[74]Delbosc A,Currie G.Piecing it Together:A Structural Equation Model of Transport,Social Exclusion and Well-Being[C]//Currie G.New Perspectives and Methods in Transport and Social Exclusion Research.Bingley:Emerald,2011:157-167.

[75]Currie G,Delbosc A.Modelling the Social and Psychological Impacts of Transport Disadvantage[J].Transportation,2010,37(6):953-966.

[76]Marottoli R A,Mendes de Leon C F,Glass T A,Williams C S,Conney Jr L M,Berkman L F,Tinetti M E.Driving Cessation and Increased Depressive Symptoms:Prospective Evidence from the New Haven EPESE[J].Journal of the American Geriatrics Society,1997,45(2):202-206.

The Role of Well-Being in Transport Policy

Written byAlexa Delbosc1,Translated by Guo Wei2

(1.Institute of Transport Studies,Department of Civil Engineering,Monash University,Clayton Victoria 3800,Australia;2.Cheng Lian Ji Ye(Beijing)Engineering Design Co.Ltd.,Beijing 100043,China)

Well-being,quality of life and happiness are gradually making their way into such diverse areas as economics,national benchmarking and public health.Yet despite this growing emphasis on the importance of psychological well-being,there is little attention devoted to how the transport system can influence life satisfaction.This paper explores the role that well-being currently plays in transport policy and scopes out its potential to inform transport policy in future.Based on a review of the psychological literature,a model is proposed that hypothesises that transport influences life satisfaction indirectly through facilitating access to important life domains and directly through physical mobility and externalities.Preliminary studies in transport provide support for this model.Policy implications are discussed and areas of future research using this framework are suggested.

transport policy;transport and society;well-being;quality of life;sustainability

1672-5328(2017)01-0078-12

U491

A

10.13813/j.cn11-5141/u.2017.0112

2017-01-06

Alexa Delbosc,女,澳大利亚人,博士,讲师,主要研究方向:年轻人出行习惯改变、交通心理学、公共交通中的人口因素以及新兴交通技术的启发。E-mail:alexa.delbosc@monash.edu译者简介:郭伟(1971—),男,河北阳原人,高级工程师,总工程师,主要研究方向:道路工程设计、城市交通组织规划。E-mail:850435420@qq.com

文章来源:Transport Policy,2012年第23卷25-33页,Elsevier(https://www.elsevier.com)版权所有

文章链接:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.06.005