那些被钟维兴“缴械”了的摄影家们

顾铮

人物肖像是摄影的重要样式,也是主要题材。中外摄影史上,通过对于人的观察而获得对于人性珠透彻洞见的肖像的佳作多多。肖像摄影家与他的对象之间的关系,非常复杂,可以说是一种力学关系。这个力学关系,处理起来因人而异。有的摄影家,能够充分包容对象,在与对象的交流中促进对象的自信,积极捕捉其符合摄影家对于他的身份、业绩与影响的认知与想象的表情。也有少数摄影家,在与对象的互动中,会与对象有某种精神上的对峙甚至对抗,通过激发对象的情绪来发掘其内心。不管拍摄者与被拍摄者是什么关系,优秀的肖像摄影家应该有能力鼓励、激励他的拍摄对象来充分、尽情地表演,以此展示其性格以及由此而呈现出来的丰富的人性。钟维兴在激发他要拍摄的摄影家面对照相机“起舞”这一点上显然取得了成功。比如,他拍摄的视觉组合皮埃尔与吉尔的双人肖像,不仅打动了我们的眼睛,也打动了我们的心灵。那段他们两人携手迈步的视频,更是一曲动人的恋歌。这段视频与照片告诉我们,身体会、而且一定会枯朽,但是,真挚的情感却是不朽的。钟维兴的摄影,也证明了这一点。而作为当场激发了、也收纳储存了、同时也充分展示了这种人间挚爱的照片与视频,同样也会不朽。

摄影家是以观看为职业的人。无论是作为报导者代公众看,还是作为表现者为他个人看,他的观看活动与实践,决定了他的眼睛是一道特别的窗口,是一个精神能量交换的窗口。在摄影家的眼睛里面,既隐藏了他无数次观看所累积的养料,也透射他本人的精神与气质。因此,与作为被拍摄对象的摄影家的“他”这个同行的目光的对峙,也是一次肖像摄影家检验自身内心与个性的机会。在此对峙中,也有双方心理上的协商与对话的发生。因此,肖像摄影是一种摄影者与被摄影者之间展开一种目光交流的过程,也是双方将自己的眼光投注于对方,一定程度上是某种心理较量的过程,尤其是在对象个性强悍的场合下。一个比较极端的例子是加拿大摄影家约瑟夫·卡什拍摄英国首相邱吉尔。对于拍摄者钟维兴来说,这个拍摄计划,既是对为摄影做出了重大贡献的摄影家形象的记录,也是对于他们的礼赞。但同时,这也是一个摄影家通过这样的、对于同行的拍摄,来建立一种视觉认同的过程。在钟维兴所拍摄的所有这些摄影家身上,都有他的眼光投注,同时也有他自身的影子在。从某种意义上说,他与他们是融为一体的。这也是作为摄影家的一员的钟维兴为自己所属的群体所做的群像。他以此定义了摄影家,也定义了摄影。

通过拍摄摄影家而展开的认同建构,并非是一种单向的活动。尤其是肖像摄影,肖像摄影家与对象的关系,在很大程度上决定了其认同建构过程的性质具有一种双向性。就钟维兴来说,在他的对于这些摄影家的观看中,他一定吸收了来自这些摄影家们的观看世界的独特眼光与对于摄影的热情。来自他们的眼光与热情也转化为他的精神能量,并且通過他的拍摄活动再次投射于他们身上,也再次激发他们的精神活力。

观看并非只是一种单纯的生物行为,也是一种社会实践,更是一种精神活动。在观看中,人们彼此建立联系与关系,也生产某种精神上的认同或否定。钟维兴的摄影家肖像,是在这么一个视线与精神能量的交往、交换的过程中完成。在肖像摄影中,优秀的摄影家是一种能动因素。具有能动性的摄影家会带动与激发被拍摄对象的内心活动,据此可能捕捉到某些被拍摄对象自己都不曾经发现的内在。

钟维兴的这个肖像系列,是以摄影家为观看与再现的对象、同时向我们提示摄影家为何的一个探索。他向我们发问的是,隐身于他们工作的照相机与他们拍摄的大量照片的背后的,是一些什么样的人?从他已经拍摄的肖像来看,这些摄影家以及以摄影为手段展开艺术创作的艺术家们,光谱非常驳杂。他们当中,既有或许可说是传统意义上的报导摄影家,如塞巴斯蒂奥·萨尔加多、约瑟夫·寇德卡、帕提克·扎克曼等,也有如罗伯特·弗兰克、威廉·克莱因这样的引发了现代摄影的方向转换的摄影家﹔既有马丁·帕尔这样的代表了报导摄影的新取向的摄影家,也有杜安·迈克尔斯这样的扩张摄影的叙事能力的摄影家﹔既有如拉尔夫·吉布森与森山大道这样的操弄光影的摄影大家,也有像荒木经惟、细江英公这样的在艺术表现与题材方面有独特取径的摄影家﹔既有贝尔纳·弗孔这样的开了后现代摄影之先河的观念摄影家,也有维克·穆尼茨这样的以照片拼贴的手法来主观建构世界的艺术家﹔既有跻身于当代艺术之林的如身体艺术的先驱奥兰,也有将摄影影像与公共艺术结合起来的新锐艺术家JR。

我无法在这里一一举出钟维兴拍摄的摄影家与艺术家的名字。但从上述名字,我们已经可以看出他所涵括的摄影家的丰富性。而这种丰富性,也体现了摄影家钟维兴本人对于摄影的理解与认识。通过这样的极具多样性的拍摄,钟维兴也展示了他心目中的当代摄影的样貌。可以这么说,这将是一部由摄影家的面孔所构成的当代摄影图谱。我相信,随着时间的展开,这个名单还会不断加长,其构成只会越来越丰富多彩。也因此,当代摄影的面目也会被以这样的方式呈现得更为丰富。当然,我也期待随着拍摄的进一步展开,钟维兴所运用的摄影语言也将日趋丰富。

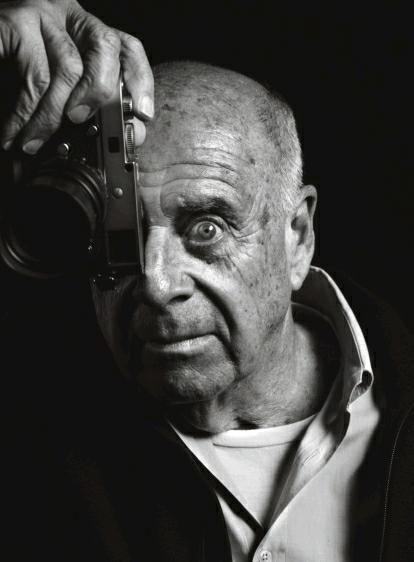

摄影家这个职业决定了摄影家的镜头一般不会对准自己。在他们工作时,他们的眼前总有一样东西挡在那里。那当然是一台照相机。尽管随着数码摄影的诞生,人们把持照相机的姿势有所变化,但没有改变的是,他仍然得用眼睛关注取景框内的影像以决定拍摄时机以及构图。因此,摄影家们的面部形象,从某种程度上说是不完整的。这种形象的不完整性,其实也符合摄影家这个职业的工作要求。因为摄影家的主要工作是看他人与他人的社会活动与实践,看他身周围的外部世界与现实,而不是让他自己成为这个他本来要以视觉的方式转达给他人的现实中的被关注者甚至是表演者。虽然会有一些摄影家抑制不住地企图通过表演性的拍摄,来让自己获得他人的关注。但这样的摄影家从工作伦理上来讲,也许并不适合这个职业。至少我这么认为。

摄影家的工作性质决定了他们从来不是走到前台的人。而钟维兴的对于欧美日本的摄影家们的集中观看,让这些一直站在照相机与摄影机背后的人,抛开手中的照相机,走到我们面前来,接受人们的审视,也向人们投射他们的目光。这些本身已经具有了光影魅力的摄影家肖像作品,在刻划了攝影家的形象的同时,也以肖像作品本身所散发的气息以及由这种气息所形成的气场,让我们充分感受到了摄影家是一群什么样的存在。虽然钟维兴的这个拍摄项目,以光影的塑造为这些已经或者可能走进艺术万神殿的人们的神话又增添了神话色彩,但至少,他们的形象之披露,还是有助于我们了解摄影家这个神秘的而且也往往被神话化了的职业。

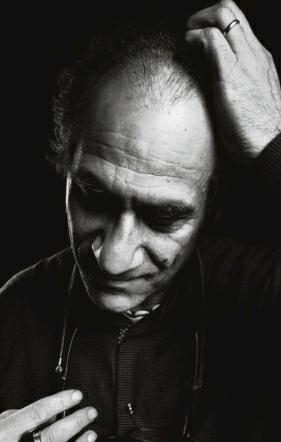

不少摄影家们都有自己认可的正式肖像。在这些照片里,他们往往举着或抱着一个照相机。似乎非如此不足以表明他们的职业。与这样的肖像照片不同,钟维兴拍摄的摄影家肖像中,他们手里都没有了照相机。钟维兴没有让他们以手中的照相机来说明他们的职业。他们被钟维兴从他们的工作环境带离出来,被他缴了械(照相机)。这可以认为是一个因此得以探索至少暂时(在拍摄时)不被职业工具所影响甚至绑架的人性的重要手法。也许,他们在此时与钟维兴达成了默契,同意在照片中有意识地去除证明他们的职业的外在特征,如照相机,摄影背心等。这似乎也对钟维兴的拍摄构成了一种考验。对于钟维兴来说,如何寻找、发现与突出作为人的摄影家的存在感与个性成为了根本目标。在一个较为纯粹的深色背景中,在离开了他们惯常借以克服不安与证明自身身份的工具的照相机后,这些摄影家们有可能以更为专注的眼光与全部精力来面对面前那个本来应该拿在他们手中的照相机以及这台照相机后面的人,钟维兴。我觉得,在他们两手空空时所展示出来的复杂的表情与性格,或许更接近他们作为人的本真。也因此,钟维兴眼中的这些摄影家,在这样的时刻所展示出来的人性,或许更丰富也更复杂。当然,他们也都仍然散发出凛然不可侵犯的人格尊严。

19世纪法国摄影家纳达尔以他的注重刻划人物内在的肖像照片开拓了肖像摄影的新天地,也把它作为一种生意来做。他在进行名人肖像摄影时,发展出他独有的风格。在这些深入对象内心的具有穿透力的肖像群中,他也给自己保留了一席之地。他拍摄了一张自拍照片。在这张照片里,他没有把他与作为自己的生意工具与表现手段的照相机拍摄在一起。他摆出了一个沉思的姿势。从某种意义上说,纳达尔的这张给人深刻印象的肖像照片,其实是摄影家如何被作为人来呈现的原点。纳达尔通过这张照片告诉所有那些看到这张照片的人,摄影家是思考者,是思想者,真正的摄影家并不在乎他手中的照相机会否被看见。作为一个人的摄影家,他首先要被人看到的是他的脸、姿势、他的表情以及他的内心。他手里的工具,当然也可以成为肖像摄影的道具,但其实并不那么重要。今天,被钟维兴所拍摄的那些被他“缴械”了的摄影家们,其实也是被他作为回到了纳达尔所开创的摄影家形象的原点的人来被严肃地呈现。