基于南京市J村改居社区社会资本现状寻找居委会发展路径

冯佳蕊

(南京农业大学 人文与社会发展学院,江苏 南京 210095)

基于南京市J村改居社区社会资本现状寻找居委会发展路径

冯佳蕊

(南京农业大学 人文与社会发展学院,江苏 南京 210095)

随着城乡一体化建设的发展,村改居成为农村社区向城镇转变的过渡状态。本文通过问卷调查对南京J村改居社区社会资本进行调查,对测量维度及其指标进行可信度检验,并对各个维度间相关性进行分析。通过对拆迁分配与非拆迁分配居民社区社会资本的比较,总体上非拆迁分配居民的社区社会资本要高于拆迁分配者;对村改居社区社会资本的现状进行描述,整体上该地社区社会资本较好,但也有地方性社会网络比较松散,非地方性社会网络较差,居民主体意识不强,对居委会的信任不高等问题。因此,需要居委会深入了解居民,积极引导居民参与社区互动,构建社区网络;提高社区居民的主体意识,积极参与社区事务;转变管理体制,处理好与原村委会的关系。

村改居; 社区社会资本; 社区居委会; 南京

随着城乡一体化建设的发展,农村社区通过拆迁整合,逐渐过渡为城镇社区,成了村改居社区。它具有亦城亦乡的过渡性、复杂居住的流动人口、社区管理相对复杂等特点[1],因此,村改居社区的治理一直以来是人们关注的焦点。

村改居社区由农村社区转变而来,带有传统的乡土气息,拥有丰富的社会资源,如熟悉、信任、村规民约等。面对转型,传统社区社会资本也会发生变化,其中有些甚至面临着丢失的风险[2]。对于刚成立的村改居社区而言,这种传统的社会资本流失程度较低,需要抓住这个宝贵的资源,重新去构建,从而为社区的发展谋利[3-4]。社区居委会作为基层群众自治组织,承担着转型过程中的重大责任。只有认清村改居社区社会资本的状况,明确居委会发展路径,才能更好地建设、服务社区,引导社区成员走出自己狭小的空间,去拓展自己的社会网络,建立新的社会资本,最终促进城乡一体化发展。为此,对南京市J村改居社区社会资本现状进行调查,在此基础上提出居委会的发展路径。

1 材料与方法

1.1 研究对象

研究对象为南京市J村改居社区的居民,该社区成立3年,形成时间较短,社区社会资本流失状况不太明显。

1.2 问卷调查

采用问卷调查法进行资料的收集。根据桂勇等[5]方法,经过信度和效度检验的关于社区社会资本的7个维度(共29个问题)对村改居社区社会资本进行测量。7个维度分别是地方性社会网络、社区归属感、社区凝聚力、非地方性社交、志愿主义、互惠与一般性信任、社区信任,7个维度的标准信度指数分别为0.750、0.862、0.821、0.563、0.709、0.682和0.811。共发放问卷430份,回收430份,回收有效问卷406份。

1.3 数据分析

使用IBM SPSS 2.0软件对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 样本的基本情况

发放的430份问卷中,男性209人,占51.5%,女性197人,占48.5%;已婚者347人,占85.5%,未婚者59人,占14.5%;年龄18~40岁203人,占50.0%,41~60岁131人,占32.3%,>60岁72人,占17.7%;通过拆迁分配居住的有235人,占57.9%,非拆迁分配的有171人,占42.1%。

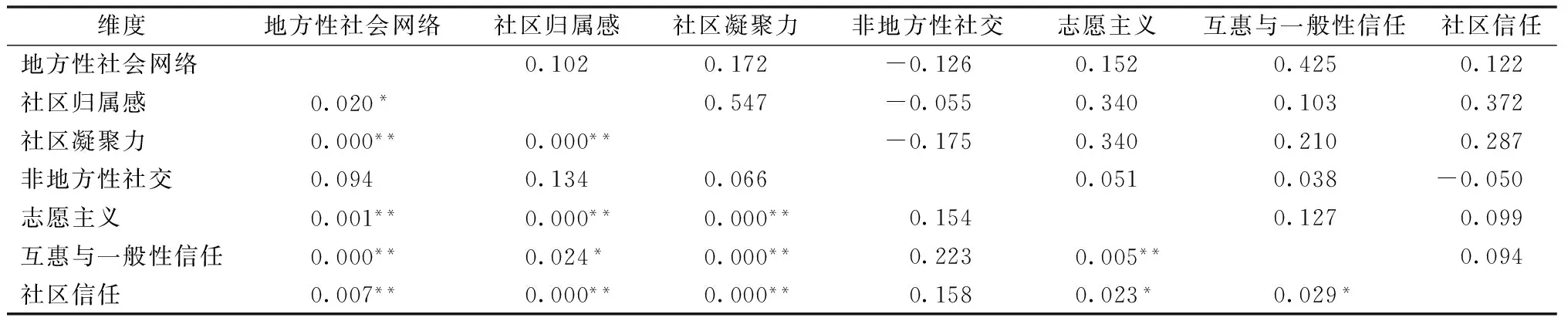

2.2 维度间的相关性

通过将社会资本每个维度的各个指标值相加,即可得到社区社会资本各维度的测量总分,由此可以计算各维度间的相关程度(表1)。经过7个维度的相关性分析,分析结果表明,非地方性社交除了与地方性社会网络存在相关外,与其他的维度都没有相关性。非地方性社交与其他各维度都不存在显著相关性,因此,非地方性社交所建立起的社会资本与社区内的社会资本存在一种替代关系。其他6个维度都呈显著相关,进一步说明了问卷的可信度。

表1 社区社会资本7个维度间的相关性

注:上三角是相关关系;下三角是显著关系。

2.3 拆迁分配与非拆迁分配的比较

通过赋值,把每个测量指标分别按没有(不会)、不知道(看情况)、有(会)赋值为0、1、2。由于有些测量指标的答案不止3项,所以在赋值时以0~2为区间,分别均分,由此计算出每个选项的赋值。例如在“你在多大程度上信任居委会”一题中,涉及的答案有非常信任、信任、一般、不太信任、非常不信任,分别赋值为2、3/2、1、1/2和0。将每个测量维度中各测量指标的赋值数相加,即可得各测量维度值,如此可计算出各维度的平均值。

通过表2可以看出,除去非地方性社交以外,每个维度的均值拆迁分配都要高于非拆迁分配。可见,对于村改居社区来说,何种方式入住该地,影响着社区社会资本的存量。在互惠与地方性社会网络方面差值较大,而在社区归属感、社区凝聚力、志愿主义和社区信任方面差值较小。对于该社区而言,因为成立时间还比较短,外来人员不能马上融入该社区中,但他们内心对于融入该社区充满着渴望,对社区的发展以及社区居民都有着美好的憧憬,渴望尽一些力量来让社区变得更美好。毕竟非拆迁来的与拆迁来到这里的居民相比,他们认识的人不多,地方性社会网络较差一些。

2.4 社区社会资本的现状

2.4.1 地方性社会网络

地方性社会网络是指社区内居民在所属社区地域范围内的社会网络状况。调查显示,该社区的地方性社会网络不是很发达。在“小区里和你见面会彼此打招呼的居民数量”一题中,62.0%的人打招呼的数量在10人以内,仅有16.5%的人数量在30人以上;在“小区居民中有成为你好朋友的数量”一题中,27.3%的人认为没有,47%的人认为好朋友的数量仅在5人以内;在“现在小区中有你原先社区的朋友的数量”一题中,39.2%的人答没有;在“你一年内参加社区组织的文体活动的程度”一题中,有17.2%的人从不参加社团活动,有46.3%的人不太参加,经常参加社团活动的人仅占2.0%。

该社区的地方性社会网络比较松散。一方面,小区成立的时间较短,拆迁分配者与非拆迁者之间还不是很熟悉;另一方面,拆迁分配者原来在村落中是邻居的可能分配到不同的地方,彼此之间距离较远,联系也就不是很多了,有的虽然分到了一块,但是因为分的房子较多,也许进行了出租,也不一定能住在一起。在社团活动方面,了解到该小区的社团并不是很活跃,社团数量较少,而且居委会大多也是承袭上级的指令进行相关的活动,缺乏自主举办活动。

2.4.2 社区归属感

在本次调查中,涉及社区归属感的有5题,分别是“我关心我们小区的各项事务”“我是小区内重要的一分子”“喜欢我的小区”“告诉别人我住在哪里很自豪”“在小区有家的感觉”。回答同意的分别占59.6%、50.5%、58.6%、36.9%和49.0%。从总体来看,小区居民对小区的认可度和热爱度都很高,只有在“告诉别人我住在哪里很自豪”的一题中,比例较低。可能原因为,相比于商品房来说,保障性住房在一些基础设施方面有一定的差距。

2.4.3 社区凝聚力

社区凝聚力是社区积极向上的表现,只有高的社区凝聚力,社区才能更好地建设成为和谐社区。在本次调查中,涉及社区凝聚力的有4题,分别是“小区里大部分人愿意互相帮助”“总的来说,小区居民之间关系是和睦的”“小区有紧密的邻里关系”“我感觉与小区内的其他居民之间有一条共同的纽带”。回答同意的分别占67%、69.2%、55.9%和36.2%。从总体来看,小区居民之间是和谐的,大家彼此之间相互帮助。

2.4.4 非地方性社交

非地方性社交是与地方性社会网络相对的一个概念,两者呈现互补的关系,这一点前面已经给予证实。调查显示,非地方性社交较为松散,“最近两周与本社区以外的朋友通电话的次数”0~5次的占69.2%,只有13.5%通话次数在10次以上;“最近两周与社区以外的朋友逛街、吃饭、泡吧的次数”“最近两周拜访非社区的朋友的次数”回答0次的分别占43.1%和56.7%。说明该社区的非地方性社交并不是很好。

2.4.5 志愿主义

志愿主义是指居民参与集体性活动的一种意愿。研究中把志愿主义量化为4个指标,分别是“如果有人发动居民解决问题,你会参加吗”“如果小区一个公共项目不直接对你有利,你会为此付出努力吗”“如果小区一个公共项目不直接对你有利,你会为此付出金钱吗”“你会不会主动为小区内生活困难的人群提供无偿帮助”。答案分别有“会、看情况、不会”3个。在第1题中,所占比例分别为37.9%、49.5%和12.6%;第2题为27.1%、62.3%和10.6%;第3题为21.4%、66%和12.6%;第4题为45.8%、46.3%和7.9%。从中可以看出,大部分人还是持着观望的态度,说明居民的主体意识还有待提高,社区参与度还需增强。

2.4.6 社区信任

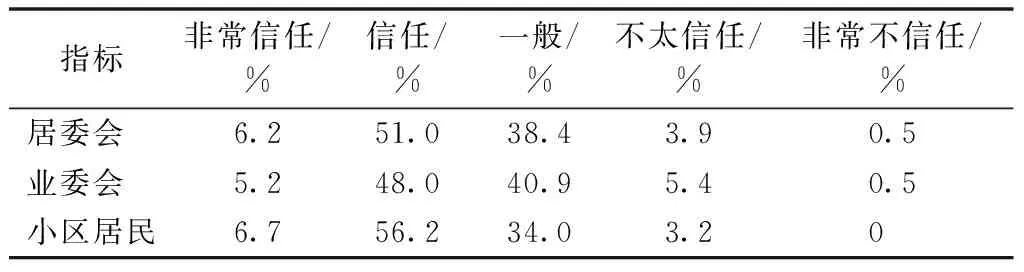

本研究对社区信任这一维度的测量主要通过4个测量指标来实现,分别是对居委会、业委会和小区居民的信任,以及小区居民提供帮助。具体结果如表3所示。

表3 居民对居委会、业委会、小区居民的信任程度比较

从表3中可见,总体上社区信任还是较好的,三者相比较,居民还是比较相信小区居民,其次是居委会,最后是业委会。但是对于居委会来说,仍然存在非常不信任的居民,一般所占的比例也是比较高的。如何发挥社区居委会在社区中的作用,加强居民对居委会的信任是值得探讨的问题。

3 小结与居委会发展路径

社会资本与社区建设有着紧密的联系,良好的社区社会资本的构建会为社区治理带来便利,社区社会资本影响着居民的参与、主体意识的培养和发展。

本研究从地方性社会网络、社区归属感、社区凝聚力、非地方性社交、志愿主义、互惠与一般信任、社区信任7个维度,对村改居社区社会资本现状进行了描述和分析。同时借助于社区社会资本的现状为居委会的发展提出了一些建议。

3.1 深入了解居民,积极引导居民参与社区互动

面对村改居这个人口构成复杂的社区,居委会要了解居民的不同需要,尤其对非拆迁的居民,居委会要了解他们渴望融入社区的心情,不能因为其是流动性人口就减少对他们的关注,而是要对其进行引导、关怀,避免他们内心产生难以融入社区的感受。这一部分人产生的消极情绪有可能会影响社区的建设。对于拆迁者,由于居住格局发生了改变,人们之间的交往受到了空间的阻隔,人们之间的关系也不再像原来那么亲密,疏离逐渐产生;居委会要有洞察能力,趁着居民们刚刚从村落来到社区,并不是很适应这种孤独,渴望与老朋友坐在一起聊天,居委会举办一些活动,或者借助一些社会组织来加强居民之间的交流,在居委会的引导下逐渐发展成为一些社会组织,在日常生活中加强人们之间的沟通,增强地方性社会网络。

3.2 培育社区居民的主体意识

通过以上对社区社会资本现状的分析,可以看出社区居民是有建立社区社会资本的欲望和能力的,但是由于我国长期以来的管理体制,居民一直是处于被管制的对象,对于社区自治我们的政府还是有着诸多的不信任,居委会的工作大多还是受到上级的指派;同样居民本身对于这种主体意识并不是很强烈,仅是持可有可无的态度,因此需要去培育。

从政府的角度来讲,要对居民参与社区自治多一些信任,不再进行包办,建立信息公开、意见采集等方式让居民参与到社会事物之中;从社区居委会的角度来讲,居委会要充分发挥其创造性和自主性,根据社区自身的特点来管理社区,而不是仅仅听从上级的指令。同时居委会要积极培育社区居民的主体意识,动员居民一起来建设社区,居委会可以建立相关的奖惩机制来动员居民对社区事务的参与。

3.3 转变社区居委会的管理体制

对于村改居来说,由原来的村委会转变为居委会,在管理模式和社区职能等方面有很大的不同。在管理模式上,要借鉴原村委会的经验,保留适合现在社区建设的方法,充分利用社区居民现存的社区社会资本,发挥其作用,有效地组织居民进行相关活动,将社区建设成为和谐、有爱、认同度高的美丽社区;同时,要推进管理模式的创新,因地制宜地探索一条符合本社区发展的管理模式。在社区职能方面,要突出其服务性,对居民要多关心、多举办一些有利于居民之间联络感情的活动,让居民感受到温暖。

[1] 宋祥秀.“村改居”社区建设面临的挑战及其对策[J].求知,2013(11):33-35.

[2] 吴瑜.治理理念下“村改居”社区互动关系构建研究[D].南南:京理工大学,2010.

[3] 黄立敏.社会资本视阈下的“村改居”社区治理:以深圳市宝安区为例[J].江西社会科学,2009(9):215-219.

[4] 赵廷彦.社区失谐与社区社会资本的重构[J].社会科学辑刊,2007(2):76-78.

[5] 桂勇,黄荣贵.社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究[J].社会学研究,2008(3):122-142.

(责任编辑:吴益伟)

2017-09-12

省级大学生创新创业训练计划项目(JSS162501)

冯佳蕊(1994—),女,河北张家口人,本科生,研究方向为社会学,E-mail:2401908905@qq.com。

文献著录格式:冯佳蕊. 基于南京市J村改居社区社会资本现状寻找居委会发展路径[J].浙江农业科学,2017,58(11):2071-2074.

10.16178/j.issn.0528-9017.20171159

C913.9

A

0528-9017(2017)11-2071-04