杨康之死

王晴飞

在今天的百回本《西游记》中,叙述玄奘身世的一回(《陈光蕊赴任遭灾 江流僧复仇报本》),常常是作为附录出现的,而在明代百回本中并无玄奘完整身世的交代,一般认为这部分内容,是清人据明代杨鼎臣《全像唐僧出身西游记传》增补①。玄奘身世故事的大体情节如下:他命犯“落江星”,未出世时父亲陈光蕊便被水贼刘洪所害,母亲殷温娇被霸占,刚满月又被母亲咬下小脚趾,附上身世血书,以贴身汗衫包裹,顺江流走,为金山寺法明长老收养,取名“江流儿”,十八岁后得知身世真相,与母亲、婆婆相认,去外公殷开山处搬救兵,救出母亲,杀死仇人,而父亲也被龙王所救,全家团圆,其父亦得显官,母亲则羞愧自杀。②

同类故事,在中国史传、笔记中不乏记载,如周密《齐东野语》卷八《吴季谦改秩》中所载故事,便与此大同小异:某郡倅遇水盗被害,其妻为保全先夫血脉,委身事贼,将婴儿置于黑漆团盒中,附以银片,随流漂去。多年后偶于鄂中某寺设供,发现黑盒,母子相认,请僧人代为报官,水盗被捕③。由于这一故事主要是讲“吴季谦改秩”缘由,所以故事细节上不如玄奘故事丰满,但关键情节则基本相符:男主角未出世时父亲即被水贼害死,母亲被霸占,自己被流走,留下表记(咬断脚趾、银片、黑盒、汗衫等),成年后(一般是十八年)母子相认,恶人遭到报应。

这两个故事都与水有关,可见中国古代一般人心目中水路的凶险。不过单从故事情节本身的完整性来看,“水”并非必要因素。如果我们不拘泥于“江流儿”之名,剔除掉故事中“水”的因素,此类故事就更为繁多,甚至延伸至现代,如金庸武侠小说《射雕英雄传》中的杨康身世故事。

一、“杨康”身世前史

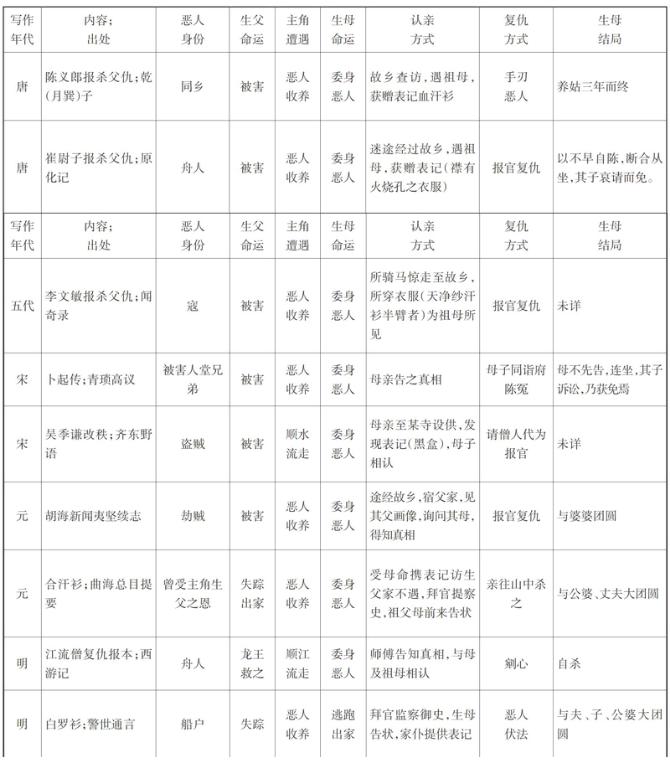

在《射雕英雄传》以前,这类故事已经形成一个类似于胡适所说的“滚雪球”式发展的谱系:

1.陈义郎报杀父仇,《乾(月巽)子》,《太平广记》卷一二二;

2.崔尉子报杀父仇,《原化记》,《太平广记》卷一二一;

3.李文敏子报杀父仇,《闻奇录》,《太平广记》卷一二八;

4.卜起传,刘斧《青琐高议》后集卷四;

5.吴季谦改秩,周密《齐东野语》卷八;

6.叶茂卿改姓报杀父仇,佚名《胡海新闻夷坚续志》前集卷一;

7.陈豹报杀父仇,黄文旸《曲海总目提要》卷四《合汗衫》;

8.江流僧复仇报本,今本《西游记》附录;

9.苏知县罗衫再合,冯梦龙《警世通言》第一一卷。

具体情节如下表所示:

这一系列故事,其基本主题都是男主人公出生前(或幼时)生父遭恶人所害,成年后认亲复仇,其关键节点有以下四个部分:

1.遇难:男主人公出生前(或幼时)生父被恶人所害(或死,或获救),母亲与生父别离(一般情况下被恶人霸占,或逃走,与夫、子皆分离);

2.成长:男主人公被恶人养大或是被生母“流走”;

3.认亲:男主人公成年后,因命运的指引或偶然的机会与血亲相认,发现身世真相;

4.复仇:男主人公为父报仇。

这四个节点之间有着相对明晰的逻辑链条:因为生父被害,男主人公被流走或恶人收养,不知身世真相,才有了多年后的血亲相认,也才有了发现真相后男主人公为生父报仇的情节。另有一些故事,与上述故事情节有相似之处,但是只具备关键节点中的两个部分,如蔡指挥女复仇的故事(祝允明《九朝野记》、冯梦龙《醒世恒言·蔡瑞虹忍辱报仇》、俞樾《茶香室丛钞·蔡指挥女》)、《聊斋志异》中的《庚娘》等,作为复仇者的被害人女儿、妻子在遇难时都是成年人,具有即时复仇能力,所以并无成长和认亲部分,更无被害人子女为恶人收养情节,因此不纳入讨论范围。

同时具有这四部分关键情节的故事之间也存在一些细微然而同样很重要的区别,这主要体现在三个方面:一是男主人公的成长,是被流走还是被恶人收养;二是男主人公母亲是委身事贼还是保持贞节;三是男主人公的生父是果然被害死还是最后获救。第一点牵涉到男主人公与恶人之间关系的复杂程度。在传统社会里,这一区别关系不大,男主人公无论是被流走做了和尚,还是被恶人养大,在得知身世真相后,都是毫不犹豫地为生父报仇,或亲手杀死仇人,或报官使恶人伏法,恶人的养育恩情并不需要考虑,因为父系血统是传统中国社会秩序的根基,生恩最大。在生父血统面前,养育之恩可以忽略不计。

值得玩味的是男主人公母亲即直接受害者妻子的选择与命运,在不同时代有不同的表现。从上表可以看出,在唐、宋、元的故事里,女性在特定情况(丈夫被害而儿子尚幼且人身受到威胁)下,是可以失贞的,其最终结局也相对完满,得以与夫家团圆,并不需要自杀谢罪。虽然在崔尉子故事和卜起传中,女性受到官府指责,但原因都在于没有及时报官,有包庇恶人之嫌,论的是“连坐之罪”,最后也都因为儿子求情而得免,并不需要为失身于恶人付出代价。尤其是《吴季谦改秩》中,盗贼杀死郡倅后威胁其妻说:“汝能从我乎?”她的回答是:“汝能从我,则我亦从汝,否则杀我。”④这段叙述里,不仅丝毫没有对郡倅之妻失身于贼人的指责,对她面对盗贼的从容和以身体换取儿子生存的坦然,反倒流露出赞赏之意。而在明代的同类故事里,妇女则不许失贞,女子只有弃子出家,若委身恶人,即便最终丈夫生还,也只有自杀谢罪。可见在明代一般人的伦理观念里,对女性贞节的要求更趋严格,无论何种情势都不得失贞——关键时刻为了保持贞节倒是可以抛弃儿子。

至于男主人公生父的命运,则只有在元、明时才出现“被害获救”的情节,与之同时出现的则是其子高中得官,甚至娶得显官之女。在唐、宋故事中,男主人公或是明言应举下第途中与血亲相遇,或是相遇在应举途中,并不提及应举结果。从这里可以看出元、明文学中对于功名富贵和大团圆结局的追求。而“被害获救”也带来情节上的不合理之处(至少现代人会觉得不合理),即男主人公生父在获救后的十余年里,从未有积极寻找妻、子与复仇的行動,或是削发为僧,或是坐等鬼神指引,在其子已具备独立复仇能力时才忽然出现。而即便是男主人公的复仇,也总是要借助功名与权势,缺乏前人不顾一切的血气。这显示出男性人格的萎缩和世俗道德对于男性责任要求的降低——而这又常常是与对女性贞节要求的严格同步的。当然,这或许体现出明代男性的卑下和元、明社会风气比唐、宋更趋热衷,但也可能与元、明小说、戏剧的作者与读者、观众阶层的下移,从而更能体现普通人的想法有关。endprint

《射雕英雄传》中杨康的身世故事,从情节结构而言,也可以算作这一谱系故事在现代的延续,其人物设定与结局,与前代故事也多有相合。不过金庸毕竟是现代人,他面对的也是现代读者,在具体的情节处理上又有新变之处。

二、杨康的道德困境

杨康的身世设定,属于上述故事中被“恶人收养”一类:大金国六王爷完颜洪烈因偶然机缘为杨康之母包惜弱所救,生爱慕之心,设计害死郭、杨两家男子——杨铁心侥幸逃脱——占有包惜弱,以杨康为子。在杨铁心出现之前,杨康一直以为完颜洪烈才是自己的亲生父亲。杨康的故事符合上述四个关键节点的前三个部分,第四个部分略有不同。

这里牵涉到一个古代作家不必理会的新问题,即生恩与养恩的关系。在现代社会,父权受到冲击,父系血统至少在表面上已不再具有道德上的绝对权威,养育之恩并不能完全忽视,这决定了杨康不可能像古代小说中的男主人公一样,在得知身世真相之后立刻杀死养父,为生父报仇。于是杨康就面临一个真正的伦理困境。所谓真正的困境,指的是他身处道德的岔路口,无论往哪一个方向走都将错。这是一个注定不可能具有完美道德的形象——他站在养父完颜洪烈一边,自然是认贼作父,可是他如果完全站在生父杨铁心一边,其实也难免忘恩负义的指责——尴尬的处境使他的性格有趋于复杂、丰富的可能,这样的人物设定是性格单纯的道德完人(譬如郭靖)无法完成的。

杨康一定会受到惩罚,这本是由他的身世所决定——因为他必然会有道德污点,而在通俗文学的世界里,一切的道德错误都需要被惩罚或救赎。可是如果一个主要人物仅仅因为他自身无法把控因而也无法完全负责的命运遭到惩罚,则可能会模糊善恶界限,引起读者道德观上的惶惑与焦虑。作为通俗文学,《射雕英雄传》不可能过分冒犯读者,需要提供一个相对清晰、整齐划一的伦理观念。杨康的悲剧必须从其自身找到原因,使其道德上的污点源于其自身的人格缺陷,以满足读者善恶有报的心理预期。

金庸对于这个新问题的处理方式正是虚化杨康悲剧的命运性,将其写成品质恶劣的负面人物,这样就将原本可能更为复杂的人物性格变得简单了。金庸是很注意其笔下人物性格的复杂性的,他也很努力地不将杨康写成纯粹的恶人,比如宝应祠堂里在为生父报仇和感念完颜洪烈养育恩情之间的犹豫,在皇宫中刺伤郭靖后瞬间的歉疚,但他也总是将这些可能丰富其人性的成分迅速滑过,转而强调其热衷功名富贵的一面,这样就避开了杨康面临的困境,把复杂的道德困境转化为人物的道德品质问题,将命运悲剧变成了正邪分明、善恶有报的道德说教。

杨康的恶德可谓多矣:在生父与养父之间,他贪恋荣华富贵,认贼作父,是不孝;多次谋害义兄郭靖,是不义;为了个人私利,害死郭靖的诸位师父,可谓不仁;对穆念慈始乱终弃,是不爱。这样的恶人受到惩罚,谁曰不宜呢?

金庸对杨康道德困境的虚化处理,背后隐含的仍是生父血统优先意识。小说中对于杨康生父与养父的人物设定,使得选择养父注定处于道德劣势地位。生父杨铁心,血统高贵,乃是天波杨府之后,但在实际社会地位上,与养父完颜洪烈相比,一个落魄江湖,一个贵为皇子,恰好处在贫贱与富贵的两极。人皆爱富贵而恶贫贱,但又以安于贫贱不慕富贵为高。杨康亲近养父,原有感念其养育恩情的成分,但由于完颜洪烈显赫身份的设定,这一点反而被忽略了,作者着意展示和读者看到的都是杨康在穷爸爸与富爸爸里选择了富的那一个。

由于生恩与养恩之间的权衡,只出现在现代人的道德伦理观念中,我们不妨将杨康身世故事与昆剧新编版《白罗衫》⑤作一比较。在这一版本里,剧中着力表现的正是男主人公徐继祖在生恩与养恩之间的犹豫与难以选择的痛苦。该戏第一折《应试》,主要内容便是徐继祖赴京应试之前,与养父(恶人徐能)之间依依难舍的父子离别之情。在得知身世真相之后,对于徐能也仍然难以割舍,饱受煎熬,一度试图徇私放其逃生,而徐能则出于对养子前程的考虑,甘愿受刑。这里的徐继祖与杨康相比,显然人物性格更为丰富,也更能引起现代人对于生恩与养恩关系的思考。

与前代同类故事相比,杨康身世故事的另一个不同之处在于金庸引入了民族主义内容。将个人际遇融入家国兴亡的宏大叙事,是金庸武侠小说的一大特色。中国人历来认为家国同构,君父同伦,天子又称为“君父”,便是天下臣民共同的父亲。孝不仅是家庭伦理,也是政治伦理,“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣”(《论语·学而篇第一》),所以有所谓的移孝作忠。作为现代人的金庸,将对君主的忠转换为对于民族、国家之忠,父母之邦宋朝与成长之邦金国因此也分别可以视为杨康的大生父与大养父。由于“父”与“国”的同构性,认贼作父的逆子杨康,自然也会是卖国求荣的宋奸。这又在杨康道德的不孝、不义、不仁、不爱之上加了更宏大的不忠。实际上,作为“想象的共同体”,民族认同从来就是一个政治问题,而非全是血缘问题。杨康一出世便生长在金国,在民族身份上认同金国,按照现代政治理念,正在情理之中——杨康的身份,类似于今人所说的ABC。不过大生父与大养父之间,其实也隐含了道德上的不对等。彼时的金国与宋国是侵略与被侵略的关系,认同宋国显然更具有道义上的合法性。这种情节设计体现的仍是生父血统优先意识。

金庸对杨康命运走向的处理,一方面回避了生恩与养恩的冲突,通过对生父与养父人物身份的设定,隐含了选择生父的道德合法性,是在新的情势下,重复老观念,固化了已经在一定程度上松动的父系血统神话。另一方面又引入民族主义内容,以家国大义责杨康,用更宏大的民族叙事强化他道德上的污点,这都简化了杨康这一人物性格的复杂性与选择的艰难性,可見父系血统的权威,作为一个巨大的存在,并未真正消逝,而是隐在现代话语背后,继续潜在地发挥着支配作用。

三、萧峰与郭靖:杨康的另外两种可能性

在金庸小说中,另有两个正面人物——萧峰与郭靖——其实面临与杨康类似的处境。他们的命运可以说代表了杨康的另外两种可能性,尤其是从萧峰的命运来看,即便杨康道德上并无瑕疵,也仍然摆脱不了惨死的命运。endprint

与《射雕英雄传》的单纯、明晰不同,《天龙八部》在情节结构与人物性格方面都相对复杂,所谓“无人不冤,有情皆孽”(陈世骧语)。在民族认同层面,则显现出摆脱汉族本位主义的努力⑥,萧峰的悲剧也具有了一定的“命运性”。萧峰与杨康既有相同之处,也有不同之处。相同之处在于,他们都在幼时生父生母即为人所害,成长之后都面临血亲复仇和在父母之邦与生长之邦之间做出选择的问题。不同之处在于,萧峰的养父养母并非加害其生父生母的恶人。不过即便如此,萧峰如果真的复仇也仍然面临道德困境,因为雁门关血案原是出于误会,行动者人数众多,且多为正义之士,这都给萧峰的复仇设置了障碍——复仇将面临滥杀(杀的人多)和妄杀(杀好人)的道德指责。金庸的設计是让那些曾经加害过萧峰生父生母的南朝武林人士,甚至包括完全无辜的养父养母乔三槐夫妇、授业恩师玄苦和尚,几乎全被他的生父萧远山亲手杀死。小说第四十二章,在少林寺前,萧远山问萧峰:“那日雁门关外,中原豪杰不问情由,便杀了你不会武功的妈妈,孩儿,你说此仇该不该报!”萧峰回答道:“父母之仇,不共戴天,焉可不报?”当萧远山说出诸多中原武林人士死亡真相时,萧峰立即表态:“这些人既是爹爹所杀,便和孩儿所杀没有分别,孩儿一直担负着这名声,却也不枉了。”(《天龙八部》第四十二章“老魔小丑,岂堪一击,胜之不武”)虽说“没有分别”,萧远山代杀和萧峰本人所杀毕竟不同。从情节设计上来说,萧远山的杀,正是为了让萧峰不杀,使其手上避免沾染复仇之血⑦。通俗文学中,正面人物道德上的运气历来比反面人物要好,他们命中注定要做而又可能因此带来道德污点的事,总有别人代劳。这样的情节设计,使萧峰避开了为生父复仇与保持道德纯洁之间的困境——他既虚拟地报了仇,而又没有真正杀人。可见萧峰与杨康真正的不同在于,他有一个“好父亲”,让他可以放开手脚做好人。

萧远山虽使萧峰免去了为父母复仇的困境,但是父母之邦与生长之邦的选择,却仍需萧峰自己面对。当辽君耶律洪基发愿入侵南朝时,作为辽国南院大王的萧峰便面临难以两全的伦理困境。他苦谏不得,继之以兵谏,终于胁迫耶律洪基许诺终身不侵犯大宋边界,这从超越民族之上的角度来看,是出于不忍生灵涂炭的仁者之心;从宋朝的角度来看,是使其避免被侵略的危险;甚至从辽国普通军民的角度,也是合乎人心之举。但作为契丹人,萧峰这一正义行动却冒犯了君父的权威,是对父母之邦的不忠,成为他的道德污点。作为负面人物,杨康最后死于命运之手,是为了满足读者善恶有报的心理预期;而作为正面人物,萧峰只有死于自杀,因为这样才能洗掉他不忠的污点,成为道德完人。在萧峰的命运里,父系血统的权威换作了君王与民族的面目,仍然在起着作用。

《射雕英雄传》中的郭靖是另一位道德完人。他也是尚未出世即遭逢大难,父亲被害死,面临成长后为父报仇问题。不过就道德处境而言,郭靖比杨康和萧峰都要简单而又优越得多:他自幼由寡母抚养成人,没有养父养母;两个仇人(段天德与完颜洪烈)都是恶人,与他更无恩情纠葛,杀之无损于道义。这也是他可以终身保持单纯的性格与道德洁癖的重要原因。但即便如此,金庸还是拒绝让他亲手复仇。段天德死于与郭靖同仇的反面人物杨康之手,郭靖只是在杨康杀死仇人后“伏在桌前,放声大哭”。(《射雕英雄传》第十五回“神龙摆尾”)完颜洪烈的伏诛虽然源于郭靖、黄蓉的武功智计,但毕竟是为成吉思汗下令处斩,郭靖手上依然不沾血。这是金庸小说与前代复仇小说的不同。在前代同类小说中,男主人公为了复仇,可以毫无顾忌地杀人,即便所杀之人于自己有养育之恩。而在金庸小说里,正面人物绝不蓄意杀人,即便对手是与自己有杀父之仇的绝对坏人。主角手上不(主动)沾血,几乎是金庸小说的一条基本规则。但是父仇仍然要报,坏人也必须受到惩罚,所以杀人之事便总是由他人代劳,主角只需从旁观摩,虚拟杀之。郭靖式的背后咬牙切齿和萧峰式的当面表态都不妨有,但不能有真正的行动。⑧

与杨康、萧峰一样,郭靖的道德考验也避不开大生父(宋朝)与大养父(蒙古)之间的选择。郭靖虽由寡母抚育成人,但是母子二人一直侨居蒙古,多受大汗恩情。当蒙古与宋朝发生冲突时,作为正面人物,郭靖自然只能选择宋朝一边,但是大养父的恩情需要做一个交代。而且郭靖的人生难题还多一道婚恋的选择——华筝公主与黄蓉,前者有少年婚约,后者是自由恋爱。这与民族认同也是同构的,因为选择华筝就意味着认同蒙古,可是选择黄蓉则是违背诺言。所以从父系血统角度来说,郭靖自然要选择宋朝,但也可能因此留下忘恩(对蒙古与大汗)与背信(对华筝)的污点。

郭靖的难题,是由他的母亲李萍来解决的。郭靖的难题与萧峰类似,只是萧峰是父母之邦的君主命他攻打生长之国大宋,郭靖则是生长之国的大汗命他攻打父母之邦(仍是大宋)。萧峰抗命是不忠,郭靖从命更是卖国。郭靖母子的原计划是悄悄逃跑,即便这一计划成功,郭靖的困境仍然存在——没有偿还蒙古的养育之恩,婚恋问题也无法解决。所以计划必须失败,大汗将李萍扣为人质,逼迫郭靖就范。关键时刻,李萍以大义责郭靖:“杨家那孩子认贼作父,落得个身败名裂,那也不用多说了,只可惜杨叔父一世豪杰,身后子孙却玷污了他的英名”,“想我当年忍辱蒙垢,在北国苦寒之地将你养大,所为何来?难道为的是要养大一个卖国奸贼,好叫你父在黄泉之下痛心疾首么?”(《射雕英雄传》第三十八回“锦囊密令”)李萍的遗言,仔细分析起来,颇有意味。句句是民族大义,又句句不离生父。说杨康认贼作父,是玷污了其生父杨铁心的英名;要求郭靖不做卖国奸贼,也正是为了生父郭啸天黄泉之下心安。可见,将父母之邦视为大生父正是小说中正派人物的共同认识,也代表了写作《射雕英雄传》时金庸的认知。而李萍之死,则是以她的血,还清了蒙古与大汗的恩情,解决了儿子的道德困境,为他铺平了通往英雄和道德完人的道路。从此郭靖成了真正的孤儿,也摆脱了一切道德牵绊,可以放开手脚去做大宋的忠臣。在婚恋层面,由于李萍之死直接源于华筝的告密,华筝成为害死李萍的间接凶手,郭靖与她的婚约当然自动取消,不必遵守,也正可以放开手脚去和黄蓉自由恋爱。此时的郭靖不做金刀驸马,不仅不算背信弃义,反而是不慕荣华。endprint

四、包惜弱之死为什么无法拯救杨康?

与李萍一样,杨康之母包惜弱也是自尽而死。不过她的自尽并没有能够解决儿子杨康的人生困境,这是因为她自身也有道德污点,她的死只足以洗清自己。

包惜弱的污点,自然在于她的失贞。从本文第一部分的分析,可以看出,从唐至元同类小说中的妇女,在特殊情况下是可以失贞的,明代则无论何种情况下都不许失贞,其优先级甚至超过保存先夫血脉。而在传统儒家伦理中,“不孝有三,无后为大”⑨,传宗接代原本应是中国男人的头等大事。“西游记”故事中,玄奘从外公处搬来救兵,生擒恶人后,其母殷温娇三次自尽,老父、儿子纷纷宽慰、劝阻,却在全家大团圆,丈夫得显官后,“毕竟从容自杀”⑩。殷温娇是丞相之女,身份高贵,小说作者对其尚且不肯网开一面,可见明人在这一问题上要求之嚴格。

冯梦龙《醒世恒言》中有《蔡瑞虹忍辱报仇》一卷,属于“蔡指挥女复仇”故事系列,其中蔡瑞虹的处境和命运与之也有类似之处。在这一故事里,蔡指挥因贪饮酒而致全家被水贼所杀,其女蔡瑞虹因有美色幸存,被逼失身,后又辗转风尘多年,最后遇到正人朱源才依附其力得报父仇,亦为朱家留下后嗣,又寻得父亲多年前遗弃的婢女之子,为蔡家续了香火。这一切任务完成后,也从容自尽。蔡瑞虹死前留下遗书明志,说父母诸弟被害,自己所以隐忍不死,是因为“一人之廉耻小,阖门之仇怨大”。现在仇雪志遂,自然念及“失节贪生,贻玷阀阅”,“妾且就死,以谢蔡氏之宗于地下”。蔡瑞虹的遗书代表的是当时男性道德对女子的要求。由此可见,按常理蔡瑞虹当父母诸弟死时便应自尽,隐忍不死只是为了完成复仇这一更大的目标。但失身对家族的玷污并不会因为成功为家族复仇得到洗刷,蔡瑞虹复仇之后仍需自尽——失身的污点只有自己的血才能洗净。本卷结尾尚有诗赞蔡瑞虹能忍辱:“报仇雪耻是男儿,谁道裙钗有执持。堪笑硁硁真小谅,不成一事枉嗟咨。”11“硁硁”语出《论语·子路第十三》。子贡问“士”,孔子列举三种,最末是小谅:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”孔子又一次论及大义与小谅,是回答子贡对管仲不能为公子纠死节的指责:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也。”(《论语·宪问第十四》)在孔子看来,管仲九合诸侯,尊王攘夷,仁泽流被天下,是为大义,与之相比,为公子纠死节只是小谅,不必遵守。《蔡瑞虹忍辱报仇》中虽说“堪笑硁硁真小谅”,其实只是赞同她为家仇暂时隐忍,并不惋惜(甚至赞美)她复仇之后的自杀。管仲可以因大义忽略小谅,蔡瑞虹的大义却无法洗掉失身的耻辱。可见关于“死节”,后世俗儒的要求比孔子高,对女人的要求比男人高。

这一观念也渗透到现代人同类故事的讲述中。新编版《白罗衫》中,男主人公徐继祖在初见苏夫人(其时尚不知苏夫人即是自己生母),听其讲述被恶人逼婚,坚决不从时,不禁脱口赞道:“倒是一位夫人。”儿子的看法其实也正是所有男性的看法,假如她没有成功逃脱,其结果也就只有死,因为不死就不能算是一位“夫人”,配不上她丈夫尊贵的身份。如此说来,明人不因殷温娇身份高贵就放松对她的道德要求,倒也不算格外严苛,因为身份越是高贵,就越要守住贞节,不使家中高贵的男性(父亲、丈夫、儿子)蒙羞。

包惜弱虽然不是“夫人”,但她的丈夫也是英烈之后,正如在李萍眼中,杨康“认贼作父”,是玷污了杨铁心的身后英名,包惜弱的失节,其实也被认作对杨铁心的羞辱。而与前述同类故事相比,包惜弱失节故事还有一点不同,那就是她自身有过失,甚至可以说正是她的“道德错误”招致了郭、杨两家的灾难。在前代故事中,男主人公的生母都是在完全无过失的情况下偶然遭遇不幸,甚至有的故事中还表明悲剧的发生与男主人公生父的弱点有关,比如《苏知县再合白罗衫》中,苏云正是因为缺乏人生阅历,误用同样无阅历而贪图小惠的家仆苏胜,才一步步上了贼船。虽是愚仆误主,家主毕竟无识人之明。《射雕英雄传》中,“好人的过失”则基本全由包惜弱来犯,所以包惜弱必死的结局其实并不自她失身于完颜洪烈才确定,而是在牛家村时就已埋下了种子。

丘处机路过牛家村,大战前来追杀的金国武士,领队的完颜洪烈却侥幸未死,躲在松林之中,被包惜弱发现,拖入柴房之中疗伤喂汤。包惜弱一生悲剧皆起于此。这段情节有几个细节值得注意。一是包惜弱发现完颜洪烈之初,第一反应是回去叫丈夫杨铁心,因杨铁心大醉沉睡,无法叫醒,才自己救助。二是救人后,包惜弱回房睡觉,却连做了几个噩梦:“忽见丈夫一枪把柴房中那人刺死,又见那人提刀杀了自己丈夫,却来追逐自己,四面都是深渊,无处可以逃避,几次都从梦中惊醒,吓得身上都是冷汗。”三是次日天明,包惜弱因担心丈夫赶去将那人刺死,“救人没救彻”,并未将救人之事告之杨铁心。(《射雕英雄传》第一回“风雪惊变”)

这几个细节其实已经预示了包惜弱的未来命运和道德评价。一、三两个细节是“实”的,直接引发了灾难性的后果,所以我们只要将包惜弱的行为反过来看,便可以发现一个女子在此种情势下的正确做法和道德守则:第一,未经丈夫许可,不可救护其他男子;第二,女子对丈夫不应有任何隐瞒,隐瞒即是不忠,将会遭到惩罚,甚至给家族招致灾祸。如果有人将《射雕英雄传》当作道德教育小说来读,这两条正是可以提供给妇女的“经验教训”。第二个细节是“虚”的,不过梦是潜意识的体现,包惜弱梦见杀人,自然是出于恐惧,可是她不仅恐惧“那人”杀了丈夫,也恐惧丈夫去杀“那人”,又梦见完颜洪烈“追逐”自己,而“追逐”一词其实颇具多义性,这说明包惜弱潜意识里也认为救人(更何况所救的还是一个“相貌俊美的青年男子”12)之举某种程度上已是对丈夫的“精神失贞”。

这一夜故事是包惜弱乃至郭、杨两家悲剧的源头。源头既定,此后情节只要依据通俗文学的内在逻辑,顺流而下,结局即大致可以确定:包惜弱必然要遭到惩罚。惩罚的方式在源头处也早有暗示。她救助完颜洪烈固然是违背女德之举,但是她当时的第一反应是去叫杨铁心,只因杨铁心沉睡不醒,才自作主张,后来对杨铁心隐瞒救助之事,也只是出于救人救彻的“妇人之仁”,而非有意背叛,可见“主观故意性”不强。这决定了她虽有过失而仍可能获得救赎,属于“可教育”的失足妇女。后来失身于完颜洪烈,一是受骗以为丈夫已死,二是为了保存先夫血脉。在失身之后,包惜弱也一直在进行艰苦的道德自救——她不慕荣华,不忘旧情,并不对大金国皇子动情,又住在陋屋之中,守着铁枪破犁,日夜思念故夫,以身体和精神上的双重折磨来体认失贞带来的羞耻感与罪恶感,这其实是对杨铁心的“精神守节”。这些表现使她获得了男性社会的谅解。丘处机刚发现包惜弱成为王妃时,第一反应是将其杀死,而后来之所以不杀也正是因为见她“居于砖房小屋之中,抚摸杨兄弟铁枪,终夜哀哭”。(《射雕英雄传》第十一回“长春服输”)在这部小说里,丘处机是男性社会道德的化身——他身上的光芒与偏狭皆源于此——丘处机的看法就是男性社会的看法。endprint

包惜弱的结局是自杀,就源于她“女德”上的这种二重性:因为有过失,所以要受到惩罚;而又由于主观故意性不强,且有道德自救之举,所以可以选择自杀。自杀意味着用自己的血洗刷掉失贞不德的污点,也洗掉对原配丈夫杨铁心的羞辱,重获男性社会的认可。所以当杨铁心和包惜弱相认后,完颜洪烈一定会发兵来追,全真三子、江南六怪们的解救也注定不会成功,因为如果杨、包成功逃脱,再续前缘,则包惜弱的形象就无法完成——她既失去了洗清自己的机会,也无法满足读者的心理预期——一个失身于异族入侵者的女人竟然得其善终?!

与包惜弱形象相对的是杨铁心。在前代同类故事中,只有在元、明作品里,男主人公的生父被害而又获救,消失十余年后及时赶来参加大团圆。在这十余年间,他们或出家为僧,或在乡村私塾教书,或在龙宫之中逍遥,总之,都没有积极寻亲或复仇之念。这一情节在明人眼中或许正常,在现代人看来就极不合理。新编版《白罗衫》注意到这一点,并进行修补:苏云被水匪徐能等人抛入江中之后,又为山贼所救,掳入山寨,因不肯入伙被关押十九年,直到官军剿灭山贼才再次获救。苏云方离虎穴,又入狼窝,自然过于离奇,但这毕竟说明现代人对男性人格要求的提升,不再将成年男性在家庭遭遇灾难后的消极无为视为理所当然。杨铁心亦是如此。他在获救后的十八年间,从未停止过对妻子的寻找,让义女穆念慈抛头露面,比武招亲,也是出于寻妻的动机。

不同时代的作者对于同类情节的不同处理,往往能体现出他所处时代的舆论氛围和价值观念。新编版《白罗衫》与《射雕英雄传》对于“生父”形象的修改,正是我们这个时代价值观念的体现。从这里我们也可以看出武侠小说乃至一切通俗文学作品最重要的特点,即是它绝不冒犯读者,而是努力追求与时代氛围的契合。这里所说的“时代氛围”,并非“引领时代潮流”之意,而是指通俗文学永远取读者价值观的“平均值”,再“刚刚好”与之相合,给读者一个清晰的道德判断,使其心安(天理伦常还在),这样才能保证最大程度的畅销。从这个角度说,通俗文学是名副其实的由作者和读者共同创造,武侠小说作家金庸与政论作者金庸、基本法起草人金庸,完全可以不同。这也决定了武侠小说趣味上相对的保守性与封闭性:它不可能具有思想上的启蒙与文学形式上的创新(对于通俗文学来说,这无疑是自寻死路的冒险之举),因而从社会功用来说,通俗文学也总是在固化而不是松动既有的社会价值观念。

所以对于武侠小说而言,无论是《射雕英雄传》还是《天龙八部》,最重要的都不是其文学性,而是文化性。我们阅读金庸作品时,所看到的也并不是(至少不仅仅是)作家的个人创造力,而是其中体现出来的深层文化结构。一部武侠作品越受欢迎,说明它所契合的价值观念越普遍,也越值得作为社会文化的标本,来观察它所处时代人们的集体无意识。

从金庸两部小说中三名主要人物和一名次要人物的命运中,我们可以看出父系血统绝对权威的衰减与顽固的潜在影响。在传统社会里,“父之仇,弗与共戴天。兄弟之仇,不反兵”(《礼记·曲礼上》),为生父报仇是最大的正义,为此杀人丝毫不影响复仇者的道德合法性。在民间道德里,国法也大不过血缘。《警世通言·苏知县再合白罗衫》中,徐继祖被徐能养大,自幼熟知他杀人劫财之事,却并不以为忤。初任御史接到郑氏状告徐能的状纸,彼时他尚不知郑氏即是自己生母,第一反应是保护徐能,担忧的只是“待不准她状,又恐在别衙门告理”,周守备给他出主意——“一顿板子,将那妇人敲死,可不绝了后患”——徐继祖亦深以为然,只是事后想来,略有不忍,也仍然担忧“若是不打杀他时,又不是小可利害”。后来之所以转变态度,正是因为意识到徐能可能不是自己生父。一旦认了生父苏云,则立刻怒骂徐能:“死强盗,谁是你的孩兒?你认得这位十九年前的苏知县老爷么?”13新编版《白罗衫》,给徐继祖的求仕动机在光亲荣门之外又赋以兼济苍生内容,使其在得知身世真相后面临的困境不仅有生、养的困惑,尚有国法与亲情的冲突,忠、孝(此处“孝”的对象指徐能)难以两全之痛。这种既不偏废人情,又兼顾道德、法律普适性的观念,显然更为现代。

作为现代人的金庸,也不可能再像前代作家一样宣扬绝对的血亲复仇,而代之以更具普遍性的仁爱。但是父系血统的权威并未消失,小说中的人物如果拒绝为父复仇,仍会被视为道德污点,遭到读者的质疑。而作为父系血统的宏大替代物,现代民族主义也正在变成一种更为坚硬的新道德。所以金庸一面将拒绝为父报仇而又认同养父之邦的杨康塑造成反面人物,另一面又让正面人物萧峰、郭靖只是“虚拟复仇”,手上并不直接沾染复仇之血,最终却都死于为国尽忠。而将《射雕英雄传》中杨铁心遇难后十八年的艰苦寻妻与明人小说中男主人公生父的无所作为相比,我们也可以看出时代对男性人格要求的提升。对包惜弱“道德过失”的强调,和必然自杀的结局,则显示我们所处的时代,固然已经不是一个可以理直气壮让失节女性“从容自杀”的时代——甚至“失节”这个词语也已经不再能够理直气壮地使用,但是贞节的幽灵依然潜藏于多数读者内心,制约着女性的道德表现,决定着她的最终命运。这些情节设计都可以看出金庸迎合读者既定价值观的努力,也再次表明,即便是金庸这样的手笔,也不可能真正违背通俗文学的写作规则。

【注释】

①李金泉:《〈西游记〉唐僧出身故事再探讨》,载《明清小说研究》1993年1期。

②⑩吴承恩:《西游记》,120—131、131页,李天飞校注,中华书局2015年版。

③④周密:《齐东野语》,引自《宋元笔记小说大观》第五册,5525—5526、5525页,上海古籍出版社2001年版。

⑤这一版本的《白罗衫》,由江苏省苏州昆剧院制作,2016年12月12日上演于江苏紫金大戏院(南京),以下简称新编版《白罗衫》。

⑥到了最后一部带有反武侠色彩的小说《鹿鼎记》,金庸将韦小宝这一人物塑造为“杂种”,彻底实现了血统的杂糅。

⑦聚贤庄一战,萧峰虽然杀死南朝武林人士无数,但那是战争状态,属于被动防卫杀人,与复仇式的蓄意杀人不同。

⑧此处不妨聊举一例,《笑傲江湖》中的令狐冲可谓是金庸作品中最逍遥自在的正面人物,无意之中也曾滥杀无辜,但是他最心爱的小师妹岳灵珊为林平之所害,却终于无法复仇。从小说情节自身来看,令狐冲的不复仇是出于对岳灵珊遗言的遵守,但作者如此设计情节,却正是为了保持令狐冲的道德纯洁性。

⑨将“无后”理解为没有后嗣,虽然是对孟子的误读,但汉人已如此理解,流传了两千年,早已成为中国人的集体无意识,正是国人眼中的儒家伦理。

11冯梦龙:《醒世恒言》,762—763页,中华书局2014年版。

12包惜弱将完颜洪烈拖入柴房救助后,喂以鸡汤,“烛光下只见这人眉清目秀,鼻梁高耸,竟是个相貌俊美的青年男子,她脸上一热,左手微颤,晃动烛台,几滴烛油滴在那人脸上。”(《射雕英雄传》第一回“风雪惊变”)可见不仅完颜洪烈相貌英俊,而且包惜弱也注意到了这英俊,这也是男性主导的社会里所不允许的。元人刘一清所撰《钱塘遗事》有一条“贾相之虐”:“贾似道居西湖之上,尝倚楼望湖,诸姬皆从。适有二人道妆羽扇,乘小舟由湖登岸,一姬曰:‘美哉二少年!似道曰:‘尔愿事之,当令纳聘。姬笑而无言。逾时,令人持一盒,唤诸姬至前,曰:‘适为某姬受聘。启视之,则姬之头也,诸姬皆战栗。”(刘一清:《钱塘遗事》,118页,上海古籍出版社1985年版。)贾似道的做法太过残忍,以至于一般男性也不以为然,但他那种对附属于自己的女性的独占心理,在男性社会里其实是具有普遍性的。

13冯梦龙:《警世通言》,157,161页,中华书局2014年版。endprint