甘肃省生态文明城市综合评价指标体系构建

(西北师范大学 地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070)

甘肃省生态文明城市综合评价指标体系构建

张 琪,石惠春,巩 萧,李晓璐

(西北师范大学 地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070)

在总结国外马斯达尔和哈马碧生态城市建设经验的基础上,从能源矿藏、水资源、土地、林业、空气、垃圾、产业、交通、科技医疗、人口收入就业、文化等方面选取38项基础指标和4项特色指标构建了甘肃省生态文明城市综合评价指标体系,检验了其科学性和合理性。结果显示:从权重看,水资源、土地、人口收入就业三类指标所占权重最大(0.4355);从关联度看,Ramp;D经费投入占GDP比重、单位土地面积GDP产值、自然保护区占国土面积比重的关联度最大,是影响甘肃省生态文明建设的主要因素。

生态文明城市;评价指标体系;灰色关联模型;甘肃省

1 引言

关于生态文明城市的定义,可以归纳为三类:第一种观点认为,生态文明城市是生物圈系统与环境系统物质、能量、信息交换所形成的一种平衡状态[1];第二种观点认为,生态文明城市是人与自然、人与人、人与社会和谐可持续发展的文明城市[2];第三种观点认为,生态文明城市是把生态承载力和环境容量作为经济社会发展的标准。本文认为生态文明城市是在生态承载力范围内,用生态文明观念指导人与环境和谐发展的一种稳态。

目前,有关生态文明城市评价指标体系种类繁多,国内外学者对城市生态文明评价指标体系构建有较丰硕的成果。1962年出版的《寂静的春天》拉开了生态文明建设序幕[3],国外相关实例研究多采用“驱动力—状态响应”(DSR)指标体系[4]。国内相关研究起步较晚,我国生态学家叶谦吉于1987年首次提出“大力建设生态文明”,国内研究使用频率较高的指标体系一类是2011年杨开忠提出的“生态文明指数”(ECI)[5],另一类是分层次建立综合评价指标体系。

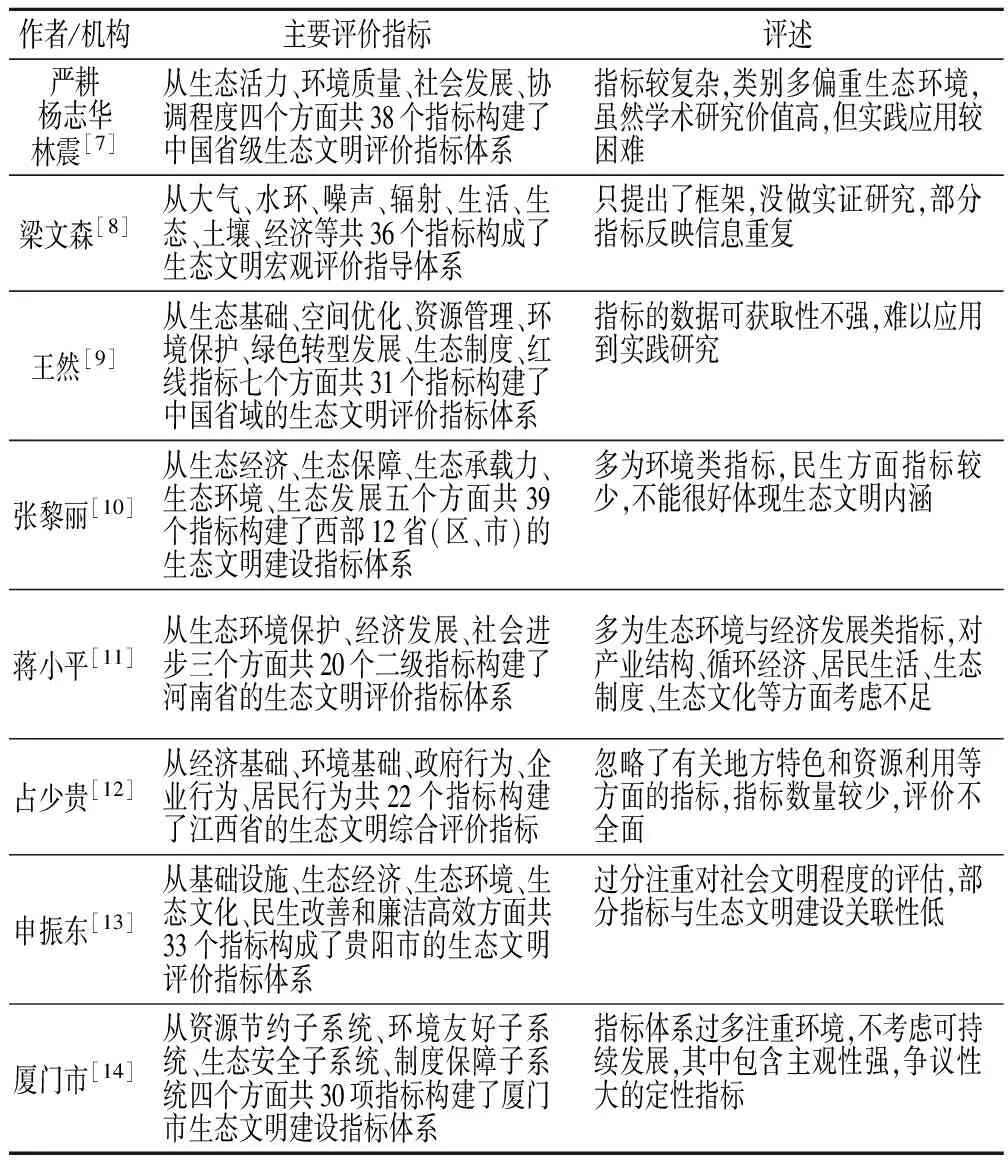

表1 现有生态文明评价指标体系

我国生态文明指标体系理论层面研究较多,但实践层面较少,前者如河南、江苏、江西、河北、陕西、四川、北京、上海,后者如贵阳、厦门。不管是理论还是实践,目前还未有针对甘肃省生态文明综合评价的指标体系。因此,本文因地制宜,在梳理国内主要生态文明综合评价指标体系的基础上(表1),综合考量省内各区域实际情况,参考马斯达尔和哈马碧生态城市建设经验[6],构建了甘肃省地级市州的生态文明综合评价指标体系,以期量化甘肃生态文明建设现状,为社会各方参与环保监督提供相关的数据支持,对甘肃省生态文明建设的精准评价、科学规划、定量考核和具体实施提供依据。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

熵值法:熵值法是为了避免多指标变量间信息的重叠和人为确定权重的主观性[15],公式为:

(1)

(2)

聚类分析法:聚类分析是一种建立分类的多元统计分析方法,它能将一批样本数据根据诸多特征,按照在性质上的亲疏程度在没有先验知识的情况下进行自动分类[16]。

变异系数法:变异系数可显示出在不同水平、不同空间数列的标志变异程度,能反映数据的相对差异情况[17]。公式为:

(3)

熵权法赋值的灰色关联度分析法:灰色关联度分析法旨在寻求系统中各因素间的主要关系并找出影响目标值的重要因素。本文采用基于熵值法赋权的新灰色关联度模型,先将指标序列和样本序列每段曲线的倾角作为评价指标,然后将样本序列和指标序列进行关联度比较[18]。公式为:

r0,i(k)=e-|arctan△yi(k)-arctan△y0(k)|

(4)

(5)

(6)

层次分析法:层次分析法是将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性和定量分析的决策方法[19]。

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

生态文明度测算法:对不同城市生态文明建设情况进行赋值:生态文明为4、建设良好为3、建设一般为2、不符合建设标准为1,参考相关的国家标准、地方标准、行业规范并征求多位专家的意见,将生态文明城市建设水平划分为四级,得分大于等于42的为生态文明城市,30—42分为生态文明建设良好城市,18—30分为生态文明建设一般城市,小于18的为生态文明建设起步城市[20]。

(12)

式中,Pi表示指标权重;Ri为赋值;n为指标数量。

2.2 数据来源

以甘肃省14个地级市州作为研究对象,文中涉及数据来自2016年的《甘肃省发展年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《甘肃省水资源公报》、《甘肃省国土资源公报》、《甘肃省矿产资源年报》、14个地级市州2016年的统计年鉴和2016年《国民经济和社会发展统计公报》、《环境质量公报》。

3 生态文明城市综合评价指标体系构建

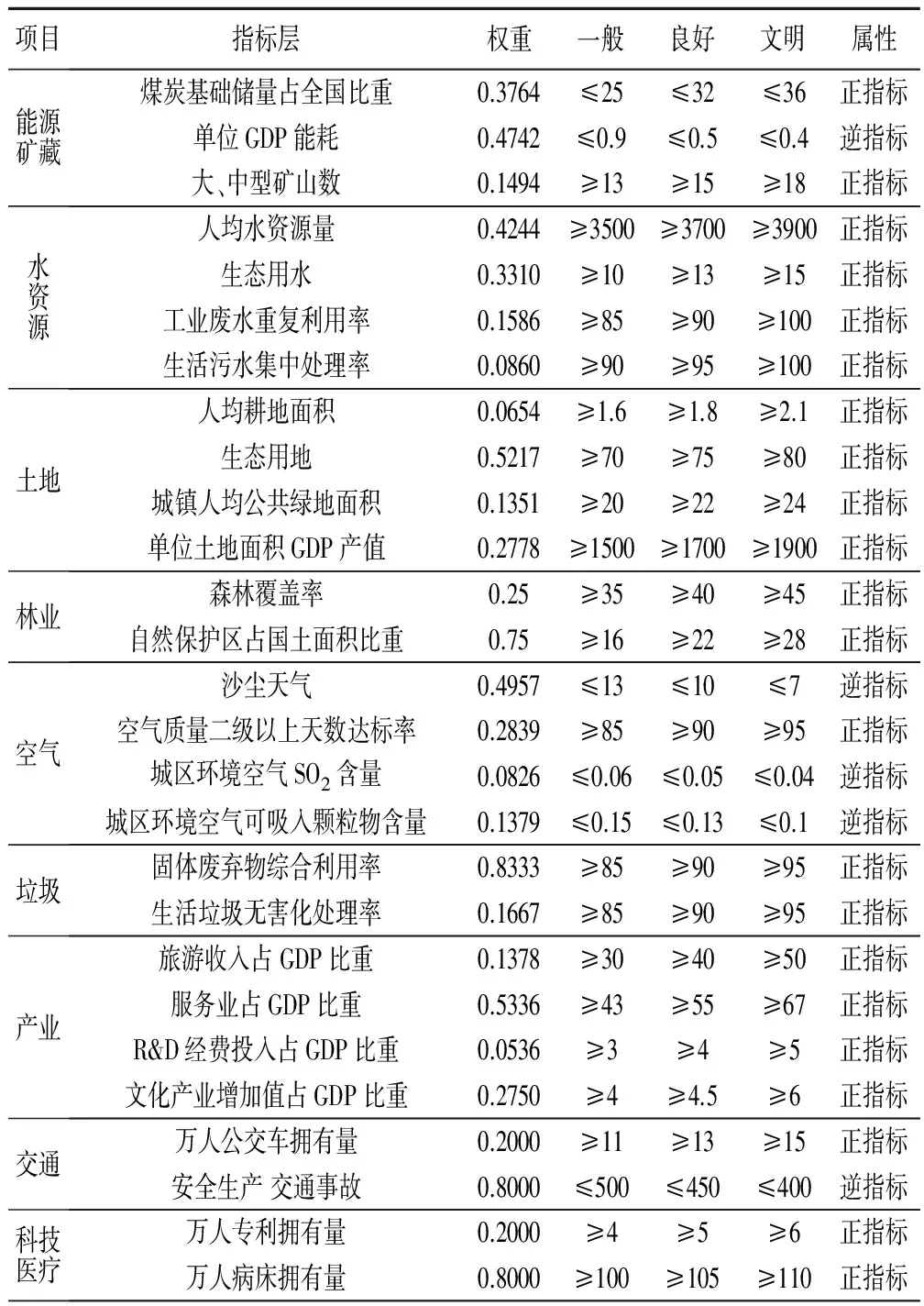

3.1 基础指标体系构建

指标筛选遵循科学性、系统性、完整性、协调性、可操作性、动态性和特色性原则,借鉴系统哲学理论、五律协同理论、可持续发展理论、循环经济理论、低碳经济理论、生态承载力理论和人地关系理论,通过相关文献检索,初步确立52个指标。根据甘肃省特有的生态环境现状,增加沙尘天气天数、生态用水、生态用地等指标,既有对生态文明城市建设起积极作用的指标,又有诸如安全生产事故数量、交通事故数量等对生态文明城市建设起消极作用的负指标,以期对甘肃省生态文明建设现状进行评价。运用熵值法赋权的新灰色关联度模型,依据关联度大小在初步选取的指标中剔除客运量、恩格尔系数等14个关联度较低的指标,剩余38个指标构成甘肃省生态文明综合评价基础指标体系(表2)。其中,Ramp;D经费投入占GDP比重、单位土地面积GDP产值、自然保护区占国土面积比重三项指标的关联度最大,说明对城市生态文明建设的影响也最大;从指标权重看,指标平权权重为0.0263,权重大于平均值的指标有19个,其中水资源、土地、人口收入就业三类指标所占权重最大,达到了0.4355,符合生态文明城市的基本特征。

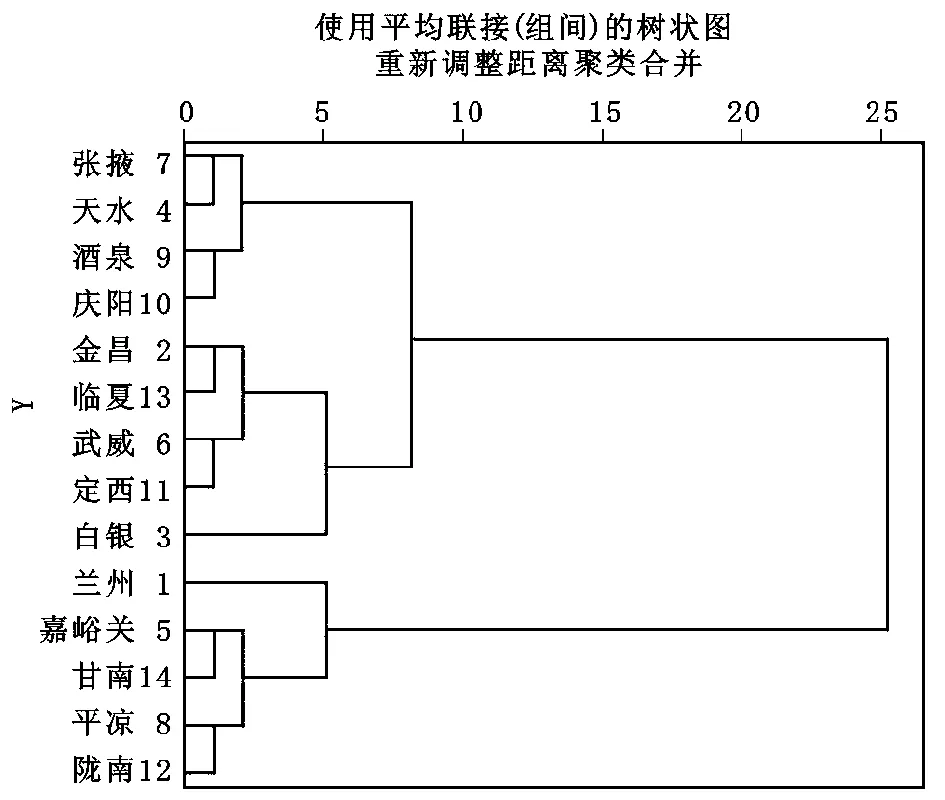

表2 甘肃省生态文明评价基础指标体系

3.2 特色指标体系构建

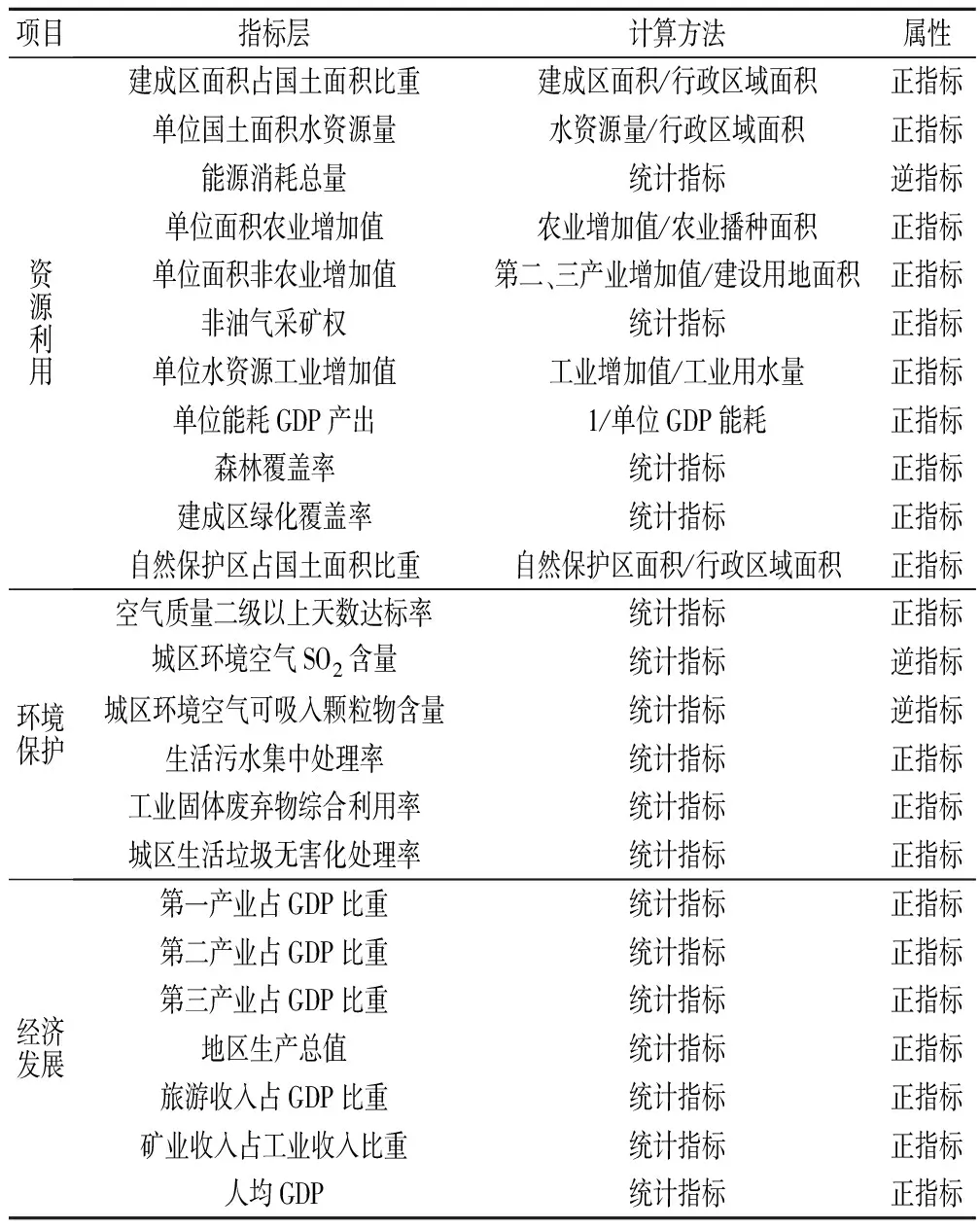

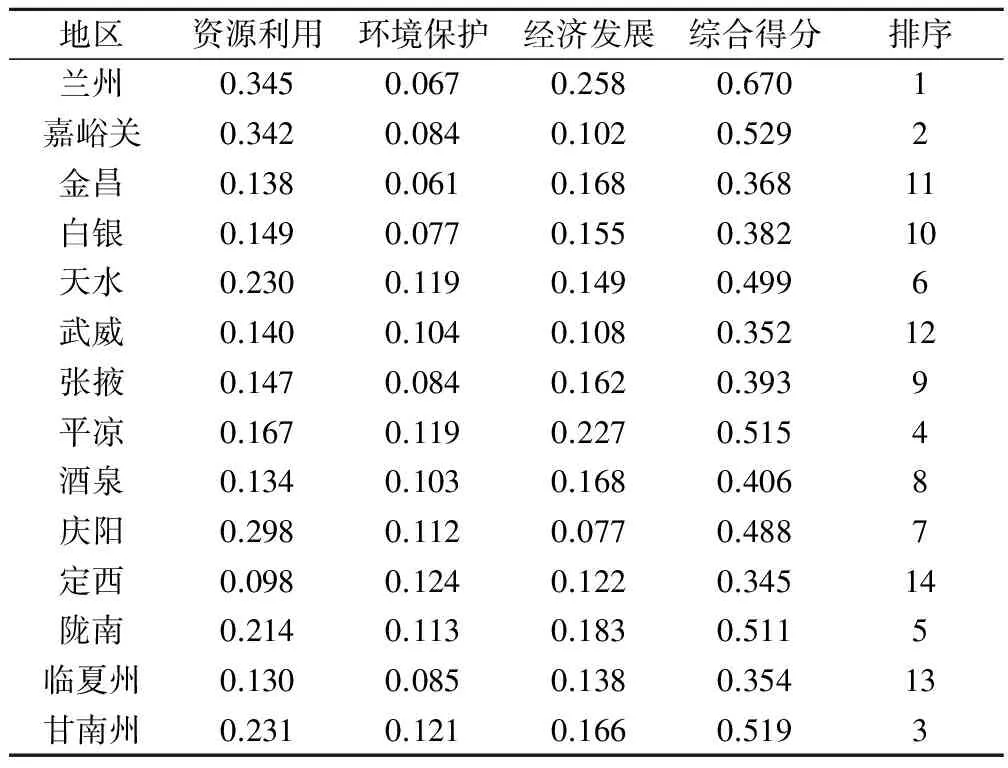

指标体系力求全面反映本地生态文明建设现状,但由于甘肃省各地资源禀赋、地理条件、生态环境、社会发展程度不尽相同,因此有必要基于区域差异对甘肃省14个地级市州进行分类。本文在深入研究制约甘肃生态文明发展主要因素的基础上,从资源利用、环境保护和经济发展[12]方面选取24个指标作为划分的依据(表3)。

表3 甘肃省资源利用、环境保护、经济发展评价指标

图1 聚类分析树状图

运用变异系数法验证甘肃省区域差异存在的客观性,计算得分为0.76,一般认为超过0.3就过大[14],考虑区域差异并基于资源利用、环境保护、经济发展问题的分类是合理的。采用聚类分析法,得到甘肃省城市分区结果(图1),甘肃省14个地级市州被划为三类 ,兰州、嘉峪关、甘南藏族自治州、平凉、陇南为Ⅰ类区域;天水、庆阳、酒泉、张掖为Ⅱ类区域;白银、金昌、武威、临夏、定西为Ⅲ类区域(图2)。使用熵值法得到甘肃省城市区域差异的综合得分结果,见表4。

图2 甘肃省区域差异分类

表4 甘肃省资源利用、环境保护、经济发展指标得分

Ⅰ类区域综合得分最高,在0.5以上,其中兰州高达0.67,位居第一,陇南为0.511,位于该类区域末位。就资源利用看,兰州、嘉峪关、甘南和陇南得分较高,排在全省前列,平凉位于末席。从环境保护看,甘南、陇南、平凉较好,得分均在0.11以上,嘉峪关和兰州相对较差。从经济发展看,兰州和平凉的得分最高,陇南和甘南次之,嘉峪关最差。总体上,Ⅰ类区域资源利用水平高,经济发展速度快,但该类区域资源环境承载能力较弱,环境质量差,中心城区人口密度过大,自然资源匮乏,城市公共空间紧缩,兰州市辖区人口密度达1256.13人/km2,平凉市辖区人口密度263.43人/km2。适宜的人居环境是该类区域生态文明建设的重点,该类区域收入水平高,生活条件便利,吸引更多高学历的劳动力迁入。因此,在基础指标体系中增加大专以上受教育人口比重、工业产值占GDP比重、人均道路面积和万人汽车拥有量四项特色指标,构成Ⅰ类区域生态文明综合评价指标体系。

Ⅱ类区域综合得分处于全省中间水平,在资源利用方面,庆阳和天水相对较好,而张掖和酒泉较差;在环境质量方面,该类区域的整体得分高于Ⅰ类区域,其中天水、庆阳、酒泉较好,张掖相对较差。就经济发展来看,酒泉、张掖、庆阳得分较高,天水相对较低。该类区域农业人口较多,天水的城市化率仅有35.3%,庆阳仅有33.46%,农产品收入是该类地区的主要收入,土地是保障该地区农产品安全的基础,因此在基础指标体系中增加农业受灾面积占播种面积的比重、农村恩格尔系数、水土流失治理率、农村厕所普及率四项特色指标,构成Ⅱ类区域生态文明城市综合评价指标体系。

Ⅲ类区域综合得分最低,不论是资源利用还是环境保护、经济发展均在全省倒数之列。就资源利用看,定西仅有0.098分,位于全省倒数第一,临夏、白银、金昌、武威得分也很低。就环境保护看,金昌排在末位;就经济发展看,武威相对落后。该类区域亟需在保护当地生态环境的前提下,充分开发利用优势资源,发展特色产业,增加经济收入。因此,在基础指标体系中增加湿地覆盖率、建成区绿化覆盖率、单位GDP水耗和环保投资占GDP比重四项特色指标,构成Ⅲ类区域生态文明城市综合评价指标体系。

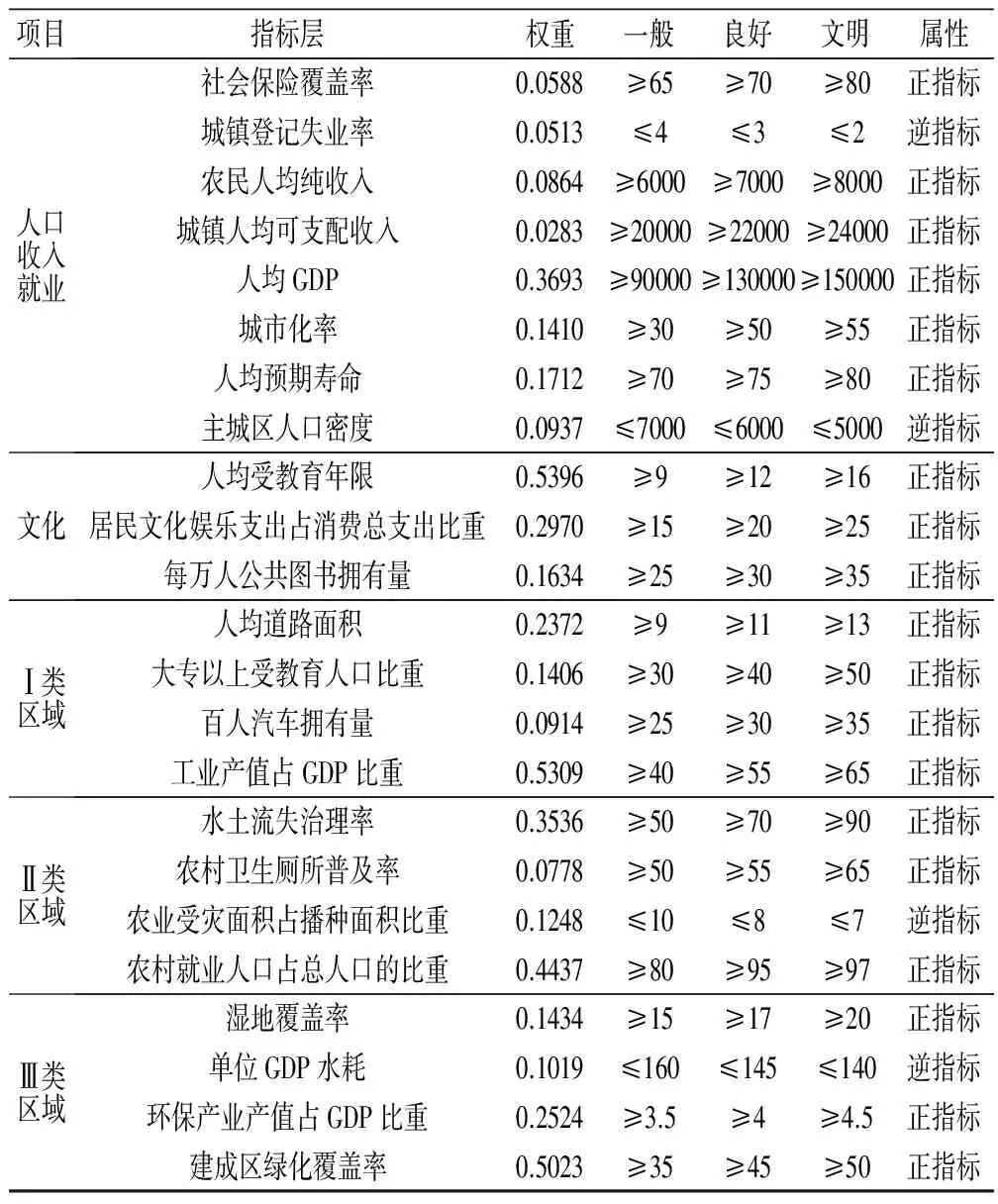

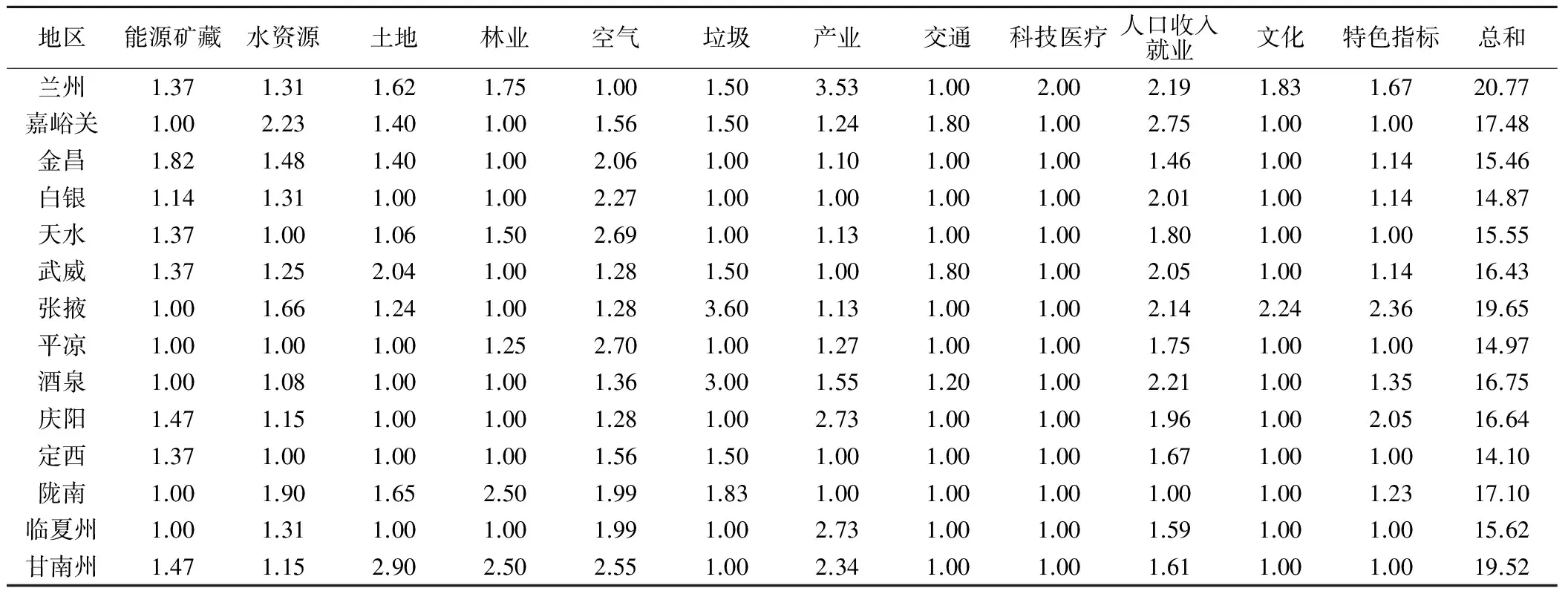

4 甘肃省生态文明建设现状综合评价

根据表5,运用生态文明度测算法,计算得到甘肃省城市生态文明测算得分,结果见表6。整体看,兰州、张掖、甘南藏族自治州得分超过了18分,属于生态文明建设一般城市,其他11个地级市州均处于生态文明建设起步阶段。从能源矿藏方面来看,金昌市得分最高,其矿产资源非常丰富,镍矿储量居全国第一位;从水资源利用看,陇南得分最高,全市人均水资源拥有量3580m3,高于全国人均水量,开发利用潜力巨大;土地利用方面,甘南藏族自治州排名第一,甘南是甘肃的主要畜牧业基地,污染少、绿化率高。空气质量最好的是天水和平凉,天水的空气质量二级以上达标率达到了80.3%,空气可吸入颗粒物仅有0.079μg/m3。垃圾处理率最高的是酒泉,酒泉工业固体废弃物和生活垃圾集中处理率达90%以上。产业与科技医疗方面最好的是兰州,兰州作为甘肃的省会,多数高校集中在此,高学历人才聚集为兰州的社会发展和经济建设注入了活力。交通建设、人民收入水平和就业情况最好的为嘉峪关,这些利好条件促进了嘉峪关社会经济发展,此外,第三产业占GDP的比重大,产业附加值高,经济增长潜力巨大。

表5 甘肃省生态文明综合评价体系

(续表5)

项目指标层权重一般良好文明属性人口收入就业社会保险覆盖率0.0588≥65≥70≥80正指标城镇登记失业率0.0513≤4≤3≤2逆指标农民人均纯收入0.0864≥6000≥7000≥8000正指标城镇人均可支配收入0.0283≥20000≥22000≥24000正指标人均GDP0.3693≥90000≥130000≥150000正指标城市化率0.1410≥30≥50≥55正指标人均预期寿命0.1712≥70≥75≥80正指标主城区人口密度0.0937≤7000≤6000≤5000逆指标文化人均受教育年限0.5396≥9≥12≥16正指标居民文化娱乐支出占消费总支出比重0.2970≥15≥20≥25正指标每万人公共图书拥有量0.1634≥25≥30≥35正指标Ⅰ类区域人均道路面积0.2372≥9≥11≥13正指标大专以上受教育人口比重0.1406≥30≥40≥50正指标百人汽车拥有量0.0914≥25≥30≥35正指标工业产值占GDP比重0.5309≥40≥55≥65正指标Ⅱ类区域水土流失治理率0.3536≥50≥70≥90正指标农村卫生厕所普及率0.0778≥50≥55≥65正指标农业受灾面积占播种面积比重0.1248≤10≤8≤7逆指标农村就业人口占总人口的比重0.4437≥80≥95≥97正指标Ⅲ类区域湿地覆盖率0.1434≥15≥17≥20正指标单位GDP水耗0.1019≤160≤145≤140逆指标环保产业产值占GDP比重0.2524≥3.5≥4≥4.5正指标建成区绿化覆盖率0.5023≥35≥45≥50正指标

注:参照《全国生态县、生态市创建工作考核方案(试行)》,《“十一五”国家环境保护模范城市考核指标及其实施细则》、《“十一五”城市环境综合整治定量考核指标实施细则》确定范围和标准,部分指标的确定参考了国际国内生态文明城市标准。

表6 甘肃省生态文明测算得分

5 结论与讨论

本文基于甘肃省区域差异性分类,用基础指标结合特色指标的方式构建了分别适用于Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类区域的3套指标体系。使用2015年的相关数据对甘肃省14个地级市州的生态文明建设进行了实证分析评价,得出以下主要结论:①从指标构建方面看。水资源、土地、人口收入就业三类指标所占权重最大,约50%。Ramp;D经费投入占GDP比重、单位土地面积产值、自然保护区占国土面积比重三项指标关联度最大,是影响甘肃生态文明建设的主要因素。②从生态文明建设分类结果看。Ⅰ类区域集中在甘肃南部,Ⅱ类区域集中在甘肃西部,Ⅲ类区域集中在甘肃中部,甘肃省资源利用、环境保护、经济发展南部最好,西部次之,中部最差。③从生态文明得分结果看。兰州gt;张掖gt;甘南藏族自治州gt;嘉峪关gt;陇南gt;酒泉gt;庆阳gt;武威gt;天水gt;临夏gt;金昌gt;平凉gt;白银gt;定西,兰州、张掖、甘南藏族自治州属于生态文明建设一般城市,其他11个地级市州均处于生态文明建设起步阶段,这一结论与“2014年城市发展与生态平衡高层论坛暨首批创建生态文明典范城市发布仪式”公布的首批创建生态文明典范城市名单基本吻合。甘肃省城市生态文明建设情况参差不齐,与发达城市相比,生态文明建设的任务任重而道远。

本文虽然构建出衡量城市生态文明建设现状的指标体系,但在体现生态文明制度方面的指标较少,且指标筛选的方法有待进一步优化,这些都将成为日后研究继续深入和改进的方向。

[1]李建中.关于建设生态文明城市的系统思考[J].系统科学学报,2011,19(1)∶38-45.

[2]何天祥,廖杰,魏晓.城市生态文明综合评价指标体系的构建[J].经济地理,2011,31(11)∶1897-1900,1879.

[3]李平星,陈雯,高金龙.江苏省生态文明建设水平指标体系构建与评估[J].生态学杂志,2015,34(1)∶295-302.

[4]蕾切尔·卡逊.寂静的春天(第一版)[M].上海:上海译文出版社,2015∶15-20.

[5]Corválan C,Briggs D,Kjellstrom T.1996.Development of Environmental Health Indicators[A].In:Briggs D,eds.Linkage Methods for Environment and Health Analysis.General guide-lines[C].Geneva:UNEP,SEPA and WHO,1996∶19-53.

[6]杨开忠.谁的生态最文明——中国各省区市生态文明大排名[J].中国经济周刊,2009,(32)∶8-12.

[7]孙蕊.国外生态城市建设指标解析及对中国的借鉴[J].北京规划建设,2013,(5)∶13-17.

[8]张欢,成金华,冯银,等.特大型城市生态文明建设评价指标体系及应用——以武汉市为例[J].生态学报,2015,35(2)∶547-556.

[9]严耕,杨志华,林震,等.2009年各省生态文明建设评价快报[J].北京林业大学学报(社会科学版),2010,9(1)∶1-5.

[10]梁文森.生态文明指标体系问题[J].经济学家,2009,(3)∶102-104.

[11]王然.中国省域生态文明评价指标体系构建与实证研究[D].北京:中国地质大学硕士学位论文,2016.

[12]张黎丽.西部地区生态文明建设指标体系的研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2011.

[13]蒋小平.河南省生态文明评价指标体系的构建研究[J].河南农业大学学报,2008,42(1)∶61-64.

[14]占少贵,傅春,陈建军.城市生态文明建设综合评价——以江西11个地级市为例[J].企业经济,2014,(12)∶123-126.

[15]申振东.建设贵阳市生态文明城市的指标体系与监测方法[J].中国国情国力,2009,(5)∶13-16.

[16]谢启标. 生态文明建设的新常态及其对策探讨——以厦门市为例[J].厦门特区党校学报,2016,(1)∶11-15.

[17]曹芳东,黄震方,吴江,等.城市旅游竞争潜力时空格局演化及其结构合理性评价——以长江三角洲地区为例[J].地理科学,2012,32(8)∶944-950.

[18]徐建华.计量地理学[M].北京:高等教育出版社,2014∶123-132.

[19]赵微,林健,王树芳,等.变异系数法评价人类活动对地下水环境的影响[J].环境科学,2013,34(4)∶1277-1283.

[20]项翔,陈鹏宇.基于熵值法赋权的新灰色关联度量化模型[J].系统科学学报,2014,22(1)∶66-70.

[21]汪应洛.系统工程[M].北京:机械工业出版社,2003∶130-140.

[22]秦伟山,张义丰,袁境.生态文明城市评价指标体系与水平测度[J].资源科学,2013,35(8)∶1677-1684.

,李悦.基于资源环境问题的我国生态文明发展水平区域差异特征分析[J].资源与产业,2014,16(1)∶110-116.

StudyonConstructionofComprehensiveEvaluationIndexSystemofEco-civilizedCityinGansuProvince

ZHANG Qi,SHI Hui-chun,GONG Xiao,LI Xiao-lu

(School of Geography and Environmental Sciences,Northwest Normal University,lanzhou 730070,China)

Based on Masdar and Hamama′s experience of the construction of the foreign civilized and ecological city,this paper chose 38 basic indexes and 4 characteristic indexes from the aspects of energy mineral deposits,water resources,land,forestry,air,rubbish,industry,traffic,population,income,employment and culture to build the evaluation index system and checked the index system′s accuracy and rationality.The results showed:From the weight of view,the summation of the weight of water resources,land use and population was the largest part,reaching 0.4355.From the view of relevance,the relevance of Ramp;D funding′s proportion of the GDP,land output value per unit area and the area of nature reserve′s proportion of the land area was in high level,they were the main factors influencing the construction of ecological civilization in Gansu Province.

civilized and ecological city;index system;grey relational mode;Gansu Province

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.12.003

F205

A

1005-8141(2017)12-1422-06

2017-10-20;

2017-11-25

国家自然科学基金项目(编号:41161022);甘肃省科技支撑计划项目(编号:090NKCA075)。

张琪(1989-),男,甘肃省张掖人,硕士研究生,研究方向为旅游资源开发与规划。

石惠春(1965-),女,河北省定州人,教授,硕士生导师,主要从事生态经济、旅游资源开发与规划。