嵩洛访碑小记

文/耿 朔

嵩洛访碑小记

文/耿 朔

散布田野乡间的文物古迹,不仅仅是一地之名胜,在治史者眼中无疑也是重要的史料,对于注重实物资料的考古学或艺术者研究者来说更是如此。借助大量的出版物和发达的互联网,如今很容易获取相关文物的高清图片,这在给研究者带来极大便利的同时,也在不经意间设置了时空的隔阻。在某种程度上说,尽管技术手段日新月异,但很多时候研究者与一千年前赵明诚、李清照伉俪寓居汴梁时,每月在特定日子里,“步入相国寺,市碑文、果实归,相对展玩咀嚼”的情况并无本质不同。我们在努力提醒自己,枯坐书斋难以复原一碑一塔的精确尺度,对着电脑无法感知寺院宫观与周遭山形水势的密切联系,克服现场感的剥离的方式只有走进现场。

七月盛夏,我们来自八所高校从事中古史学、文学、考古和艺术史等领域研究的十位青年学人,在郑州集合出发,经登封、巩义、偃师,终抵洛阳,在火热的一周里,地毯式地考察了嵩洛之间各类中古遗迹。限于篇幅,本文只打算谈谈沿途所访的几通名碑,尽管此前多次看过图片和拓片,但站立碑前,举首仰读,仍有所获,故信笔由缰,博众君子一笑。

七月二十日,我们冒着40摄氏度高温攀登嵩山峻极峰,下山以后拖着沉重的步伐造访嵩阳书院,当登上台阶走到书院大门前,看到左侧那通唐碑时,身体的疲惫立刻一扫而光。石碑在夕阳之下于地面投出巨大阴影,这便是著名的《大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑》,一般简称为《嵩阳观碑》,碑高近九米,是现存完整唐碑中气魄最大的一座。

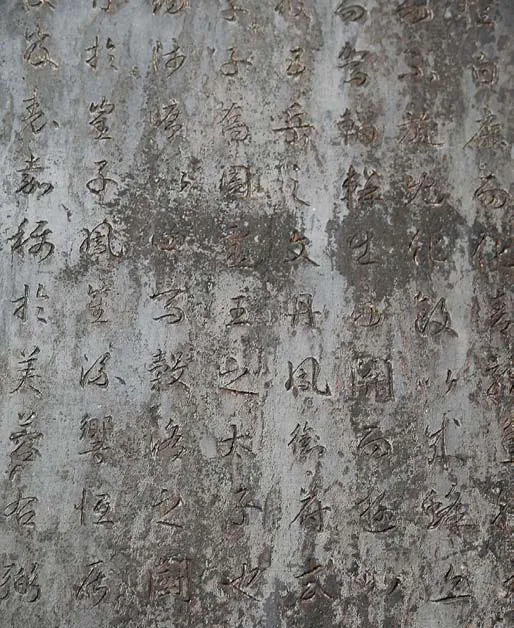

升仙太子碑

升仙太子碑 局部

嵩阳书院所在地,多次更换门头,北魏初为佛寺,隋唐改为道观,《嵩阳观碑》就是唐玄宗天宝三年(公元744)因嵩阳观道士孙太冲为皇帝炼丹而制,五代北宋又改为书院,以后一直为讲学之所,名列天下四大书院之一。

我们一行人站在碑前驻足观看,甚至还不及碑座高,仰头读碑文,虽然勉强看得清楚,但没一会儿脖子已然发酸,不难想见自古以来也不会有太多人有耐心读完。可以想见,立碑之日应该会有宣读碑文的仪式,但时间一长留在人们脑海中不过只有梗概罢了,它更多成为一处标识历史事件、历史人物和历史场域的在地景观。

吾国石碑大多形态素朴,基本为首身一石,重要者也不过在碑额雕龙而已。《嵩阳观碑》却丰缛华丽,别出心裁。全碑上下分作五层,由六块巨石叠成,更似建筑。方形碑座四面均开龛,内雕异兽,风姿飒爽,似要破壁而出,让人联想龙门的那些杰作。碑身之上座落的巨型碑额和其上的云盘,雕饰更为华丽。如此极重装饰性的巨碑,我所见过的,只有同为玄宗御制(天宝四年立,比《嵩阳观碑》晚一年)、现存西安碑林的《石台孝经》碑和北京颐和园内乾隆御制《万寿山昆明湖》碑。

清人黄易于嘉庆元年(1796)秋在嵩洛一带访碑,获碑拓四百余本,并绘制二十四帧《嵩洛访碑图》,其中《嵩阳书院》一帧,最突出的就是画面左前方的唐碑,几个访客在碑前指指点点,正如我辈,碑与书院里两株古柏均如地下涌出,早已融入嵩岳山影。

碑的存在,本身就是意义。

《嵩阳观碑》因系玄宗御制,故文字均出自名家之手,由李林甫撰文,裴迥题额,徐浩书丹。徐浩是唐代第一流书家,我们在嵩岳寺内还见到他正书的《大证禅师碑》,次日又在偃师商城博物馆观瞻《徐浩墓碑》,两日三睹,实是缘分。唐碑两侧和碑阴满布后人题记,其中不少是讨伐李林甫的“檄文”,“口蜜腹剑”标签早已被贴于身。实际上,李林甫在政治手腕之外,才学也出类拔萃,唐代山水画“大李将军”李思训是其伯父,小李将军李昭道是其堂弟,其父李思诲和侄儿李湊都是画中高手,李林甫本人也不逊色,张彦远在《历代名画记》里誉为“一家五人,并擅丹青”,并说曾见过李林甫的画迹,水平甚佳,山水的风格有点像李昭道。只是世人不会再去了解这些,李氏的才华早已为政治恶名所覆压。

七月二十一日,一大早我们从登封出发,从轩辕关“十八盘”钻出嵩山进到偃师,在偃师文物局专家的带领下,驱车上了一个土坡,没走多久便让下车,专家说脚下就是缑山。有些难以置信,大名鼎鼎的周灵王太子晋升仙之处原来不过是个小丘,在不远处嵩山群峰的反衬之下更是低矮得可以忽视,这是现场对想象的另一种冲击。

永泰寺塔

汉魏洛阳城遗址

少林寺塔林

我们的目标是锁在山顶的《升仙太子之碑》,同为唐碑,它的体量虽不及《嵩阳观碑》,但因保留了更多的史料信息而向来受到学界重视。碑罩在碑亭里,并有蓝色铁皮门封挡,当下部的铁门为我们打开后,大家还是不约而同地先评论书体,毕竟碑额上武则天著名的飞白书“升仙太子之碑”六字太过有名,只是铁门分为上下两重,上重的不便打开,所以只能拼命昂首伸脖,目其轮廓,不过凝神之下,确实可以窥见丝丝露白。正文书体处于行草之间,婉约流畅,真是不像出自七十六岁老妇之手。此碑碑阴有大量官员衔名题记,更能透露出武周后期政局之微妙,费了好大劲才打开碑阴铁门已锈的锁头,可见荒山不曾缘客扫,铁门今始为君开,而门拉开的一刻,猛然看到碑上许多小壁虎四散游走,原来这里面已经成为小精灵们的避暑窝了。

武周圣历二年(公元699)二月初四,武则天由洛阳赴嵩山封禅,途中留宿于新竣工的缑山升仙太子庙,一时触景生情而撰写碑文。我们站在缑山望向西北,即便当日上午有薄雾,依然可以看到十多公里外地平线上有一凸起山包,专家说那是唐恭陵,埋葬着唐高宗和武则天的长子李弘—高宗生前封的第一个太子,二十三岁时随父母巡幸东都,暴卒于上阳宫,被追尊为“孝敬皇帝”。关于李弘的死因,历来众说纷纭,武则天当年在此夜宿,触何景?生何情?其中缘由,耐人寻味。

离开唐碑,再朝晋碑。西晋时期在都城洛阳以南太学所立的,是本次考察的重头戏。辟雍碑自1931年在太学遗址出土后,一直藏于遗址附近的东大郊村。我们跟着导航进村,竟走错几次路方才寻到,原来就是珍藏晋碑的门庭就是农家小院。来自洛阳文物部门会同村中管理人员,早已等候在此,一起为我们打开铁门,举世闻名的辟雍碑就静静立在这瓜果掩映的小院尽头,据说这是村民自发捐资建立的保护设施。

辟雍碑高三米多,系整石凿成,刻于晋咸宁四年(公元278),碑名篆书,正文隶书,记述晋武帝司马炎及皇太子司马哀亲临太学辟雍视察之事。面对看过无数遍拓本和照片的原石尊容,众人激动一时,逐字读出“大晋龙兴皇帝三临辟雍皇太子又再莅之盛德隆熙之颂”这二十三字碑额,又认真观读保存极好的碑文,西晋太学活动的盛况立即浮现眼前,全然忘了汗水已浸透衣衫。只可惜碑阴所刻当时太学学官、教员和学生四百余人的题名,与1974年出土的碑座细部雕刻,因为栏杆所隔无法绕进细读,成为此行最大憾事。

八十多年来,经历各种灾祸变动,辟雍碑依然乡隐于厮,始终得到妥善保护,不可不说是一个奇迹。碑前栏杆的上贴着的两个金漆福字,喜气洋洋,对村民来说,即便他们读不顺碑上的文字,却早已视其为圣物,延绵文脉之举令人动容,正如院中《辟雍碑出土管护记》所言“愿稀世国宝,重焕异彩,永享世人观瞻”。

(本文作者为中央美术学院人文学院讲师、博士后)

责编/侯文佳