视觉的解体(四)[1]

[美]乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)/文 贺玉高/译

编者按:美国艺术史家乔纳森·克拉里长期致力于现代视觉文化起源的研究。在《知觉的悬置:注意力、景观与现代文化》一书中,克拉里围绕着19世纪以来与注意力、知觉相关的问题,考察了马奈、修拉和塞尚的作品,并选取具体作品作了详细解读。克拉里认为:“他们当中的每一个都深深地介入了知觉领域中的分解、空缺与断裂的独特遭遇,每一个都前所未有地发现了有关集中注意力的知觉的不确定性,而且,每一个都发现了这种不稳定性如何可以成为知觉经验及再现实践的重新创造的基础。”《画刊》选编了该书中克拉里阐释分析马奈《在花园温室里》的内容,连载刊出。

视觉的解体(四)[1]

[美]乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)/文 贺玉高/译

(接上期)

马奈在1879年的作品发生在一个更大的领域内,其中注意力的不确定性和柔顺性正在被测试,而且知觉绑定和综合的其他组织正在形成。考虑一下马克斯·克林格(Max Klinger)的《手套》(Glove)组画,这组作品是在与马奈的绘画有很大相似性的叙述环境中发展出来的:在新的休闲环境中,穿着时尚的男女们那种不确定的公开交流及自我呈现。然而,这组作品被一种非常不同的力比多结构所决定,而且,作为一系列形象,明显构成另外类型的知觉的涣散。克林格第一幅绘画的一个细节描绘了一种相似的构图——被一个男性人物关注的坐着的女子。(图1)就是那女子,她那被扔掉的一只手套,使组图中叙述的精神冒险突然发生。马奈《坐在长椅上的女子的手套》(及《在花园温室里》其他潜在的强迫性注意点)一点也没有克林格画中的那种过度的情感投入。在后者那里,注意力溢出任何被单一内容单独决定的标准综合。如果用正统的精神分析学术语来说,《在花园温室里》可能会被称作“神经官能症”的形象,而这将成为《手套》组画中“性变态”的一个侧面。如米歇尔·福柯已经向我们展示的,到19世纪70年代晚期,恋物癖已经变成所有性变态的一个最明显的例子。与马奈那里缺乏任何明显欲望的强迫性注意点相反,克林格的组画公开表达了在神经官能中会被压抑的东西。在克林格的组画中,视觉,尽管强迫性地确定而且集中在手套这一被分离的元素上,但它同时瓦解成连续的和变形的运动。它追踪从一个形象到另一个形象不断变动的路径,这种变化的方式与正在出现的社会景观相伴随:欲望的流动和商品的循环永不停息地交叉重叠。这是这样一条路径,在这上面,梦、幻觉和“正常的”知觉之间的界限被悬置了。注意力,集中在那只手套所指明的缺失之上,也就是说,固定在“容器之上而不是容器所盛的东西之上”,它神志不清地作为一个动力的和生产性的过程而展开。克林格预示了《梦的解析》中的某些假设,在其中,弗洛伊德还正在实验他的心理能量与“流动的注意力”之间的等式,这一等式曾经对《科学心理学方案》有着根本重要性。克林格的作品和弗洛伊德的著作,都肯定了注意力与梦的过程和审美生产之间具有不可分割的联系。

图1 《地点:手套组画》(局部) 马克斯·克林格 1879 年

左·图2 马克斯·克林格:《行动:手套组画》(Action: Glove Cycle)

右·图3 马克斯·克林格:《地点:手套组画》(Place: Glove Cycle)

在德勒兹关于电影的书中,有一些简短的关于历史的离题话。他指出:19世纪晚期的知觉危机与一个不再可能持有确定立场的时刻是巧合的。他还指出了越来越多地引入到精神生活中的广大范围内的各种因素。在《手套》组画的头两幅画中,有一些轮滑者:作为一个在运动中观看的身体,观察者是在运动中的,沿着不确定的社会和延绵的轨道滑行。(图2)在这组画中,最著名的图案的持续吸引力部分是它非常具有运动感的特征,它诱人地赋予轮滑者游离的精神运动以一种不自觉的、流动的梦游特征——它变成了一个光滑的梦的空间,被滑行者后面不可思议的茂盛的植被所组成的墙封闭起来,而不会受到当代城市经验的任何实际的冲击、破坏和打断。1877年,马奈曾在他的画作《溜冰》(Skating)中表现过一个相似的娱乐地点,在布兰奇路的真冰溜冰场。公共的温室和溜冰场是两个本雅明称为“梦想空间”的地方,这是需要流动性的视觉消费的新的社会舞台,它还为先前不为人知的力比多遭遇和旅行提供了可能性。第一幅的《地点》(图3)可能是克林格组画中含义最丰富的单幅作品。这个时期的其他形象很少有能如此富有意义地表达出正在现代化的城市世界中的日常的焦虑、期待和升华了的不稳定性。在这样的城市世界中,个体飘浮在一个平滑的面上,缺乏任何持久的标记。静态的外观彻头彻尾地遭到破坏,不仅被轮滑鞋和那个摔倒的年轻女孩这些明显的符号所破坏,而且被瞥视和姿态的网络所破坏,这个网络预感,并且已经适应了性和社会的确定性的放逐和漂泊。这里面混入了同性恋的欲望,因为异性恋夫妇的固定模式被新的暂时构成(这在第二幅画《行动》中轮滑者的暧昧的三重唱中明显地体现出来)的景象所替代。克林格在这里的成就之一,是找到了一个办法,能够在保持画面的自然主义外表的同时,把社会解体和精神分裂的效果用特定的形式表现出来。在窗户玻璃组成的墙上,各块玻璃没有组成一个平面,这防止了玻璃表面把它前面的景象清晰地映照出来。相反,在窗玻璃的网格上映出的不可辨认的影像,变成了一个令人不安的孤立和断裂的,被活动人物形象所填满的环境的影像的集合。以一种相似的方式,人物单纯数量的增加所造成的积聚,通过暂时交叉和断裂的运动和互动被陌生化了。在行动和反应之间、在瞥视和吸引之间,存在一个微妙的裂痕,这增加了画面的非统一性。

图4-1 柏林恺撒全景画原始场景的场面

克林格第二幅画的另一个题目是“Sachverhalten”,粗略地可译为“案件的实情”。(图2)这个被普遍化的制度性反响(暗示的更多是19世纪70年代德国的官僚体系和司法的理性化,而非后来的医学——精神分析学的“病例”概念),用以将此形象作为一个部分,安排进某个侦探故事,某种侦探影片,人们正是在这样的故事和影片中寻找蛛丝马迹。第一幅画(这画有一个法文名字叫“Préambule”)建立了这种寻找在其中得以发生的环境:一个表面上偶然的多人聚会,其中各种纷繁复杂的关系需要解码,有意义的物品,无论是实际存在的位置,还是在知觉中的存在,都是孤立的。随着第一幅画向第二幅画的转移,内容的领域突然被选择性的注意力活动狭窄化。那个在掉落的手套前弯腰的溜冰者(克林格描绘的是他自己)代表了侦探、收藏者、消费者和恋物癖患者这些人物形象的重叠交叉。这些角色的相似性,以及他们特定的现代形式的强迫行为,凸显了那条暧昧的边界,就是把一个高度集中的注意力行为与偏执狂、意念固定、恋物癖或者任何其他注意力的“病态”紊乱区分开的边界。同时,在寻求事实、真相的行为核心中变态被凸显了。在这个组画的后来一幅叫作《沉默》的画中,这只手套被放在一个装饰得很豪华的桌子上,作为一种炫耀性展示的一部分,在其中,手套表面上看起来可能是一个可以收藏的、被崇拜的对象或者是奢侈的商品。但《手套》组画是建立在孤独忌想的基础上的,这种孤独忌想超越了支撑消费文化所需要的正常注意力的适应性。相对于那种持续时间有限,并且能够按照新产品和引人入胜的消费对象的无穷尽登场而不断重新选择、定位自身的注意力的做法,在克林格的作品中,强迫性的注意点已经被不确定地扩展了,并因此变成了“反社会”的东西。克林格也显示了如弗洛伊德在《梦的解析》中所描述的,当注意力把一个特定的内容从一个更大范围的认知中隔离出来时,这种分离的活动能够成为一种生产性活动的开端。但最终克林格这些画的连续性,与正在出现的大众视觉文化,及其大量被制造出来的“现实主义”形式,在结构上是相一致的。

在《手套》组画初次发表后两年,柏林市在“温特登林登”大道见证了一个新的视觉吸引物的登场亮相,这是幻象生产的普遍弥散经验的另一种模型。原科学家、后来的光学仪器生产商奥古斯特·富尔曼(August Fuhrmann)设计了一种被称作“恺撒全景画”(Kaiserpanorama)的机械观察仪器,为公益(和商业)展出了他数量很大的玻璃立体照片收藏。(图4)富尔曼把他的作品称为“全景画”(panorama),这一称谓误导了很多历史学家和批评家,他们以为这种东西是19世纪全景绘画和展览发展的一部分,除了它在形式上是环形的这一点之外,它实际上与真正的全景画没有技术上或经验上的联系。

图4-2 柏林恺撒全景画原始场景的场面

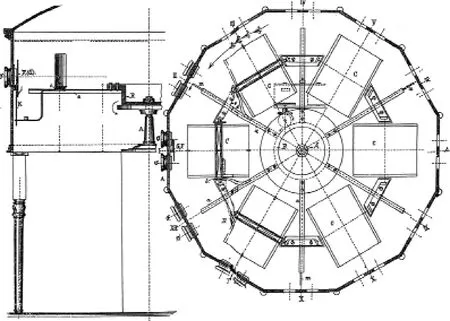

无疑,富尔曼用这个词是为了让人们能够联想到非常受人喜爱的、长久以来已经建立的那种吸引物,而且在另一个层面上,也是为了利用这个词在19世纪才获得的另外一层意思:一个全面的、广泛的观察(即使是通过一系列图片的前后链接获得的)。斯蒂芬·奥特曼(Stephan Oettermann)曾指出:恺撒全景画[或者,一战以后被更名为世界全景画(Weltpanorama)]是一种混合的仪器,本质上是一种立体窥视镜。它实际上是封闭式的布鲁斯特立体画(Brewester model stereoscopes)的一种大型的、多人观看的版本,这种东西曾在19世纪50年代广泛流行。但通过采用透明和带颜色的玻璃幻灯片,他也提供了(在一个较小的规模上)与达盖尔(Daguerre)最初的透视画(diorama)相似的某些特征。这种透视画是一种其现实效果被隐藏的照明设备和半透明的画所增强的幻觉的三维景象。富尔曼很快就能大规模生产恺撒全景画。在德国、奥地利和其他地方的城市中运行有多达250个这样的机器。其中一个是在比柏林较小的规模上建造的,有些只能容纳6个观众。(图5)

图5 恺撒全景画的平面图和剖面图,选自富尔曼向伦敦专利局提交的申请书,1890年。

在某种意义上,恺撒全景画的历史是属于立体镜(stereoscope)和窥视镜(peep show)历史的一部分。但它的特殊结构也预示了爱迪生在19世纪90年代早期用他的活动电影放映机(Kinetoscope)所提供的效果,即坐落在一个公共的地方的单个观看站,在此一个消费者必须付费才能观看一种机械化的连续照相图片。显然,活动电影放映机由于其对于活动影像的展示在历史上是重要的,但这两种设备的共通之处是一个特定的观念,那就是如何在与各种人机结合和经济消费方面(无论硬件还是软件,都被一个操作者——企业家所拥有)把观众组织起来。第一个恺撒全景画大概15英尺的直径,能够容纳25个观众,这些人可以同时观看不同的画片;这些画片被25只小灯照亮,在其内部装有可以旋转幻灯片的马达,大概每2分钟把一张图片从一个观众转到另一个观众那里去。当这个幻灯片将要变的时候,一个铃铛会响起来,这样,如果一个消费者愿意,他可以让幻灯片持续到50分钟——长时间地沉浸于这个似乎三维的、既是本地的又是遥远的立体世界里,并且上面还有描述性的字幕。然而,到了19世纪90年代,富尔曼又改装了这个设备,他配备了一些可以往里面塞硬币的投币口,这可以让各个消费者自己来决定要为这种视觉享受花多长时间、多少钱。

相对于克林格的作品及其释放出来的、被性欲决定的、混合着强迫性注意的东西及其变形,恺撒全景画属于为了获得由机械所支持的注意力而设计的众多视觉装置中的一种,只是从外部引入了一些变化。恺撒全景画是我们在此可以非常可靠地定位一种视觉消费的“工业化”的许多点中的一个:它是这样一种空间,在其中,身体与机械有形的、短暂的调整与工业生产的节奏相一致,也与为了防止注意的状态变成恍惚与白日梦的状态而引入到生产线中的新奇事物和注意力中断机制相一致。但它也是一种经验建构,与19世纪80年代电影机产生之前的经验相同,也与19世纪90年代电影机发明之后的经验相同。在这种经验的建构中,内在于这些机器的知觉分裂,同时也按照一种机械生产的,将这种断裂“自然化”的连续体得到展示。(在120秒的时间里,一个人是通过什么样的时间顺序和空间连续性的逻辑,从罗马教皇的住宅内部到达中国的长城,再到达意大利的阿尔卑斯山的?)(图6)无论是怎样的主体心理的情感投入在这里起作用(作为欲望、梦想、幻想和迷恋),它都与机器的节奏不可分割;在这种节奏里,转换注意力看起来必须是必要的和不可避免的。不可能把像恺撒全景画这样的装置与一种易于消费的“现实主义”毫无问题地就联系起来。不如说,它是发生了知觉的自动化的许多地方中的一个,在此综合是强制性的,它是通过其他途径一直毫无衰退地延续到今天的一种自动化。(完)

图6 在恺撒全景画中展示的彩色玻璃立体镜照片:尼亚加拉大瀑布、日本女人和伦敦街景。

注释:

[1]本文节选自《知觉的悬置:注意力、景观与现代文化》(乔纳森·克拉里著,沈语冰、贺玉高译,江苏凤凰美术出版社2017年9月出版,《凤凰文库》艺术理论研究系列。因版面所限,节选文章未收录注释。)