“重返”是一种温暖的行动

——访张小涛

本 刊

“重返”是一种温暖的行动

——访张小涛

本 刊

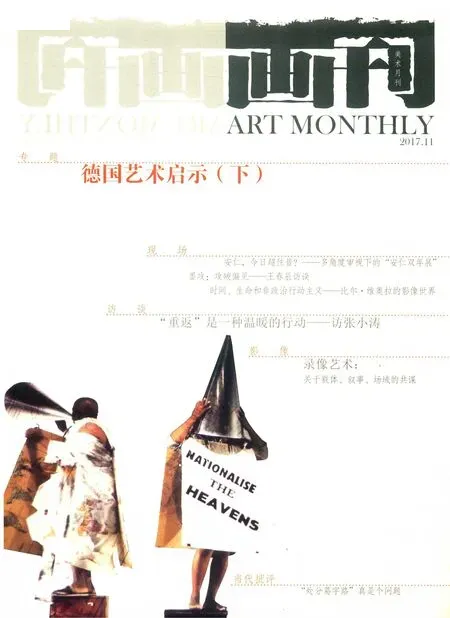

“钓鱼城国际新媒体艺术节”展览现场(中厅)

编者按:2017年11月4日,由王春辰、张小涛联合策展的“首届中国合川钓鱼城国际新媒体艺术节”在重庆棉纺四厂旧址开幕。艺术节的关键词由4个月前新闻发布会时公布的“数字、科技、虚拟、现实、未来、乡土、自然、生态、环保”调整为“重返”。语言更加简练、指向也更加明确:重返老工业基地、重返历史人文景观、重返乡村。如果说,王春辰在展览前言中所提到的“以重返来审视未来,以重返新的人本精神来直抵国际前沿”,表达了艺术节在宏观层面的学术诉求。对于张小涛来说,展览的主题还映射了一种个体经验的复杂性:“重返”故乡,以数字化的“剧场”勾连一段历史和心灵的共同记忆,并穿过乡愁,更新与活化小镇的资源与文脉。《画刊》:这次合川钓鱼城国际新媒体艺术节在重棉四厂厂房的展厅很有自己的特点。这种工业时代计划经济遗留下来的建筑空间带有浓郁的历史气息,令人印象深刻。

张小涛:我们最初去看的空间是合川区的展览中心,面积大概2400平方米,7米层高,非常不错的一个空间。后来因为合川政府要用它做政务大厅,方案作罢。之后区长带我看了现在重棉四厂北厂房。我一看,说这个好。但是问题也来了,这里有1万多平方米的空间,如果去改造,几百万砸进去做装修都不够。所以,这个空间的变化,实际上是一个挑战。我们权衡了很久,最后决定就用这个厂房原来的样子去呈现展览。我们用了现在这个5000平的厂房做展厅,后面还有5000平方米的空间没有用,所以这是个很难hold住的空间,这个建筑有社会主义老工业基地的雄浑气势,苏联风格的锯齿厂房有包豪斯建筑的特点,真的与2001年我们第一次去798厂的感觉是很相似的,完全是一种轮回。

左·《补天》 梁绍基 多媒体装置 2014年

中·《手》 张沐辰 木材、电机、输液器、特殊液体 尺寸可变 2013-2014年

右·《面相》 金亨基 影像、装置 2016年

《画刊》:展览的中厅的设计很有意思。它不仅是展场唯一采用自然光照明的空间,还专门用来呈现与四棉厂相关的历史照片。谈谈你们的策划和设计思路。

张小涛:中厅在空间结构上是“眼”,它是链接前后两个展区的必经之路和节点。原本考虑在这里放留守儿童支教的项目,但是后来觉得这个空间一定要极简、干净。所以选择了自然光照明的方案。我们征集了几百张记录重棉厂历史的老照片,从中精选打印,用玻璃板压在老办公桌的桌面、贴在四壁白墙,营造了一种粗粝、质朴、怀旧的氛围。很多以前重棉四厂的老工人排队来参观,看到这些照片,引发了他们极大的共鸣,感动得热泪盈眶。没想到不经意地改变展厅的结构,却让中厅成了这个展览上最独特的空间,这是我们没想到的,也是本次展览最让人意外的地方。我的体会是:今天算明天变,很多事都是根本预判不了的。在这里,老工人的历史和现实相遇,新媒体艺术和工业基地相遇。这也许就是宿命。

《画刊》:重棉四厂的空间是一个典型大工业社会遗留下来的建筑样式。这让我想到你曾经提到过你自己的现代性情节以及工业背景对你艺术创作的影响。

张小涛:我读书的四川美术学院老校区黄桷坪就是大工业的背景,当年考美院看到了“重钢”的上空满天熊熊大火,夜晚钢厂的火把天空燃得亮起来,完全是一个工业化的“剧场”,这种经历可以说影响了我一生,后来成为我的电影中的场景,成为刻骨铭心的画面。2006-2016年我在做《迷雾》《萨迦》《黄桷坪的春天》几部动画电影的时候,一直在讨论关于今天中国的现代性的困境,它也是个人的心灵史和思想史相遇。没有一个内在的线索是比较难去驾驭这种时空的转换的。这次做“钓鱼城国际新媒体艺术节”,也是围绕着这个关于工业与现代性的线索去思考和讨论,只不过这个现代性的线索落在了重棉四厂这样一个具体的老工业基地的场域中。这个空间变成了一个数字化的剧场,新媒体成为载体,我希望用前沿的新媒体的方式来探讨人和工业、社会的生产关系。

《画刊》:艺术节设置了很多个板块,比如高校竞赛单元、特别邀请单元、公共艺术单元、在地实践项目等等,这些板块彼此之间有什么样的逻辑和关系?

张小涛:这几个艺术单元既相互独立又互为整体。如果用打篮球的战术来比喻,就是“轮换”的概念。主竞赛和高校单元主要是海选;特别邀请单元保证质量,万一征集不到好作品,要有重要艺术家的作品来穿针引线,有节点连起来。在公共艺术单元,我们又邀请了艺术家在钓鱼城和卢作孚故居分别做了和当地有文化关联的作品,希望与合川的历史文脉和现实有联系。在地实践项目“支教”则是我和研究生团队从2015年一直在在合川草街陶行知小学和马朝香谷延续的一个教育项目。这是我作为一个合川人回到故乡的一种温暖的行动,我希望能通过这种方式回报家乡和社会。

我们一开始就希望从工业基地、历史文脉、乡村社会几个方面来展开工作,不做狂欢节和嘉年华。这次光艺术节的展览画册,我们就编了一年,十几万字厚厚的一本书。国外评委拿到中国同行的这本书是有尊重的。我们希望建立的是一个可以持续生长的结构,是一种能够相互依托、支撑、包容的有机整体。

《画刊》:从这次展览作品呈现的情况来看,作品不仅仅是通常意义上的新媒体艺术类型,你对新媒体艺术作如何界定?

张小涛:今天的媒介,新旧不是问题,关键是要有一种思想的谱系,要有对未知边界的延展和发问。新媒体特别容易局限在声光电的视觉狂欢里,注重科技更新与设计学科交叉多,较少历史的维度,不太关注人的心灵和情感,把自己弄成一个封闭的实验室,这也是新媒体艺术在当代艺术系统中处在边缘化位置的主要原因。比如:互动媒体、数字艺术、虚拟现实、VR交互体验中的视觉幻觉中,高科技媒体的背后又有什么呢?人的温度在哪里?人与世界的关系在哪?我们在社会当中应当去破坏那些看似牢不可破的规则藩篱,去解构某种东西,把坚固的东西破坏掉去重组碎片化的世界,把看似柔弱的东西连成一个独立的系统。这是很重要的工作。

不少的国际媒体实验室包括大学里的媒体中心面作品做得特别冷峻和炫技,只关心科技的更新,关心计算机语法和逻辑,只见技术不见人和社会的维度,在一堆机器的背后看到的还是机器。媒体技术变革把每个人都变得很狼狈,我们要警惕这种被动的技术更新。心灵和情感是机器不能代替的,我们不能把艺术最本质的东西丢了。所以我希望摆脱对媒体的简单定义,从技术伦理的角度去反思新媒体在今天的困境。到底是科技控制了人,还是人智慧地使用高科技?我们究竟应该如何智慧地使用媒体,而不是被媒体所控?从这个层面说,体用之争还是有借鉴意义。我接触过不少海外留学回来做互动媒体的艺术家,后来基本放弃,主要是没出路。没有进入当代艺术的大循环系统中,20世纪初美术史有一拨机械艺术的潮流,后来也销声匿迹了,历史惊人地相似。

《Soleils》 斯特凡尼·蒂戴 视频 5分17秒 2014年

上·《甲乙丙丁》 周煜嵋 装置 2017年

下·《钣金工》 艾恩 装置 尺寸可变 2016年

《画刊》:这两年你一直在艺术家和策展人的身份间来回切换,这种现象在当代艺术圈也变得越来越常见,就你个人的经验而言,策展的工作对你的艺术创作有什么影响?

张小涛:策展本身也是艺术实践的一种方式,可以换一种思路工作。做当代艺术本身就是未知的实践,我不是那种每天必须待在工作室打卡的艺术家,时间久了真的有点乏味。社会才是真正的试验场,作为一个艺术家你必须懂得空间生产、媒体、知识、社会的关系,这对艺术家是一个挑战。我一直有工作室的团队一起做作品,是以公司化的方式在运作。国际上年轻一代的艺术家、策展人也都是在几种身份之间转换,做展览其实也是在做作品,做策展人其实是更难,要求驾驭更复杂的局面。我是业余的策展人,这种业余对我来说是有兴奋感,我喜欢这种不确定的状态。

《画刊》:现在但凡一个具有国际交流性质的展览,都会被置入全球化的语境里去解读。言必全球化,变成一种谈论问题的标准姿态,并且时常在面对具体的在地问题时流于表面与空泛,你怎么看这个问题?

张小涛:我认为全球一体化是以经济、信息技术的不断发展为基础的。过去十字军东征是全球化,现在的互联网、高铁、支付宝是全球化。全球化得益于共享大数据,以及全球的信息资本的飞速流动。但这些是经济的全球一体化。文化的全球一体化是不存在的,它是一个幻觉。所谓在地化,就是在你的现场,讨论你的问题,发出你的声音,找到自己的独特逻辑。说大白话就是要“接地气”。奈夏特把新媒体与伊朗的地缘政治结合,肯特里奇谈论的是南非的政治和种族问题,这才让他们的艺术产生了广泛的国际影响力。同理,如果我们今天在合川谈纽约的问题,显然是假的。具体到新媒体艺术在中国的境况,我们应该从佛教的本土化得到启发,禅宗就是佛教中国化之后的本土宗教。我们必须考虑历史维度在哪里、人在哪里、现场在哪里?

《画刊》:全球化是非常需要具体讨论的事情,不是一个简单的概念,不是大家坐在一起就是全球化。

张小涛:艺术在全球化当中应该找寻差异性,只有你的在地性才是你真正的全球化。像贾樟柯拍的《三峡好人》,在那一刻被全球分享成为全球化的缩影和代表,如果没有被分享就是无效的。在什么样的系统当中传播你的声音,通过全球化的舞台和空间呈现出来,这个是全球化给我们带来的启迪。为什么这次“德国8”大家不激动?因为在今天信息全球化的时代,大家已经看得左手摸右手了,这些资讯显得有点儿老。我们不再是简单地要大师的东西。全球化是一把双刃剑,我对全球化是持怀疑态度的,否则简单地盲从,会成为全球化市场生产中的消费末端。对文化来说抵抗全球化,也许是真正的全球化实践。

《画刊》:这次艺术节的论坛,是展览之外很重要的一项活动,你们把论坛的场地直接放在展厅里,好像论坛变成了展厅的一件作品。

张小涛:我们不想把展览变成一个狂欢节或者一种非常美术馆体制的产品。我们希望展厅是一个开放的实验室。论坛放在展厅举办,就在空间里造成了一种对话。这样我们就让一个空间发生了功能的错位,这展厅既是一个当代艺术的空间,又成为学术交流的一个开放的替代空间,当地的重棉四厂的老工人和退休阿姨都能来参与,可以来可以走,这是很有意义的,这个感觉是在四川的茶馆里听书、看戏、摆龙门阵,是一个充满人的味道的空间。

《画刊》:你觉得在这种原生的废弃的工厂做展览和在美术馆的白盒子空间做展览有什么区别?

张小涛:白盒子是一个制度化的空间,展厅更干净。我们在重棉四厂的这种空间做展览,就是不要太干净,要有一些脏的、乱的、不可控的东西,如果在这里,把展厅弄得很干净肯定是有问题的。卡塞尔文献展和明斯特10年展也有替代空间,呈现出一种不确定性。如果把什么都搞得干净了,这个事基本就歇菜了。在这种更原生态的空间里生产什么知识,提供什么样的话语,就解决什么样的课题,这些决定了你的出路在哪里。

《画刊》:将当代艺术引入小城镇,意在激活当地城镇的文化、经济的发展,拓展文化生态的丰富性。可是,这种引入模式是否会沦为一种简单意义的文化“降维”打击,变成庸俗层面的艺术展示空间的下放?这也是值得关注的问题。

张小涛:首先我们不要有一种居高临下的姿态,不要以他者的视点作评判,感觉把国际新媒体艺术带到地方上是多么了不起的事。应该以一种学习和实践的心态去重新介入现场,甚至是向当地和民间学习,调整自己的方向。没有当地人和在地文化的介入,就仅仅是一个被移植的现场,那样做是失败的。就像王春辰老师在展览前言中提到的:重返是一种进步,我们应该有学习和交流的心态,这样才会真正的有意思。

《画刊》:从一个长远在地文化发展的角度来看,你觉得当代艺术应当如何去真正介入当地文化,实实在在于当地扎根?

张小涛:这个应该向古代的乡绅学习,官员告老还乡以后,他们回到当地做书院,培养学生读书参加科举,培养人才造福乡里,这也是资源的再利用,这种循环是很高级的,这是中国文化的根脉、谱系。如果你不向这种东西学习,毫无目的地把东西移植过来,肯定是不生效的。一定要要回避那种自上而下的潮流式、运动式的剧烈改变,同时还要保持学术的独立性和生长性。我们未来肯定考虑邀请当地的艺术家和公共艺术家联合来做,让合川当地人来参与艺术节,支教项目也会继续地延展。我们要向我的同乡先贤卢作孚学习,他对教育和乡村社会的改变就是润物细无声的。乡村是社会的细胞,改变社会首先要改变乡村。教育也要像细胞一样生长,改变了细胞就是改变了社会的组织和结构。这些都是让艺术节在当地扎根需要解决的重要问题。

左·《Lo-Fi》 王维思 装置 2016年