凝固的叙事

——德国录像艺术与中国

三 木

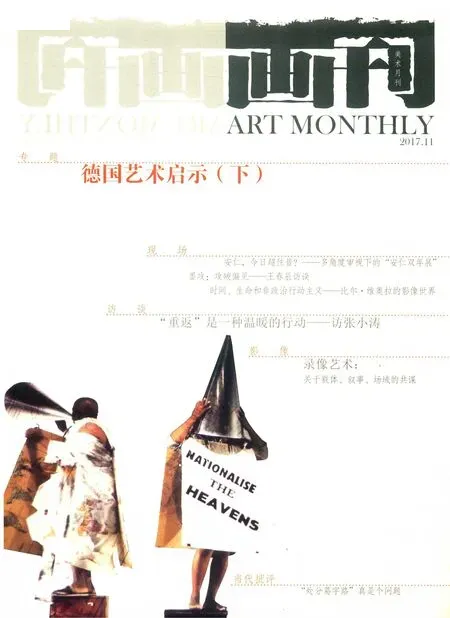

德国艺术的启示(下)

编者按:作为二战后德国艺术迄今在国际上最全面的一次展览,“德国8:德国艺术在中国”力图以7场展览、1场研讨会的方式对二战后的“德国艺术从现代走向当代的基本特征作出‘全景式’的勾勒,并对‘不同代际’艺术家之间的传承与超越作出可供细察的展现”。

回顾中国当代艺术的发展历程,德国当代艺术是中国艺术家学习、借鉴的重要范本,基弗、博伊斯、里希特、伊门多夫、贝歇夫妇等德国艺术家在艺术观念、艺术风格以及媒介表达等诸多层面对中国艺术家的创作有深远影响。值此次展览之际,本刊策划“德国艺术的启示”专题,由展场出发,延伸及中国当代艺术史的在地语境,通过系列文章,考察、分析德国艺术对中国当代艺术的影响和启发。专题分两期刊出。

凝固的叙事

——德国录像艺术与中国

三 木

9月中旬,中德两国合作“德国8”的系列展览带着“凝固的时间——德国新媒体艺术”在今日美术馆开幕。本次展览中,主办方强调作品描绘了德国媒体艺术的基本发展轨迹,突出重要阶段和代表性艺术家,包括哈伦·法伦基(Harun Farocki)、尤尔根·克劳克(Jürgen Klauker)、马塞尔·奥登巴赫(Marccel Odenbach)、朱利叶斯·波普(Julius Popp)、朱利安·罗斯菲德(Julian Rosefeldt)、黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)和克莱门斯·冯·魏德迈(Clemens von Wedemeyer)。

展览所说的德国新媒体艺术不妨说是德国录像艺术的发展轨迹,因为现场除了黑特·史德耶尔和朱利叶斯·波普的作品外,我们基本看到的还是德国录像艺术发展的一个线索,可能是由于场地的原因,在这个线索当中并没有涉及更多重要的名单。当然,我们还是可以从这些媒体艺术家的作品中,看到各自的叙事方法,也就是理查德·罗蒂所说的把他们的艺术方法称为“作为诗歌的哲学”(2004年)。回看中国录像艺术的发展,我们依然可以看到它与德国录像艺术有着千丝万缕的联系。

上世纪60年代以来,德国媒体艺术的发展经历了反幻觉、暗示和引用三个阶段,“凝固的时间——德国新媒体艺术”展出的德国媒体艺术作品正是对这几个阶段的生动记录。然而,基于艺术家名单的不全面性,我们宁愿说,这只是关于德国媒体艺术的几个片段,尤其只是录像艺术板块。

展览没有涉及到白南准和沃尔夫·弗斯特(Wolf Vostell)。被称为“录像艺术之父”的白南准,虽然不是德国人,但却是德国录像艺术的开拓者,以其1963年在瓦伯泰举行的展览“音乐的解说——电子电视”为准,后自1979年起于杜塞尔多夫教学,为德国录像艺术提供了很多实质性的发展帮助。

和白南准一起,1963年,Wuppertal画廊和Parnasse画廊首次展出的还有沃尔夫·弗斯特的作品。沃尔夫·弗斯特被认为是激浪派先驱艺术家,他于1958年制作了《德国前景》(Deutscher Ausblick),这是一件关涉政治主题的作品,也是最早以电视机来作装置的作品。弗斯特将电视围以铁丝网,甚至把它击碎并埋葬。在弗斯特的绘画和平面作品中,讽喻一种崇拜电视的文化,一个纯粹由电视组成的天地。后来,弗斯特干脆用水泥堵塞电视,于是这件曾是象征富裕市民和现代文明的家具最后沦落为一块水泥,他的 “凝固”系列由此著名,此次“凝固的时间”没有弗斯特的这件作品有点可惜。可以说,是弗斯特和白南准使电视显示器文本化,并开启了一种观看小屏幕的新方式。电视媒体因此从商业制片人手中解放出来,艺术家从而可以探索非商业操控内容。

提到早期德国的录像艺术不得不提一下激浪派,在一开始,激浪派风格在德国便成为了录像艺术的一部分。据说在德国的中产阶级知识分子家庭的客厅内,电视是关在柜子里的,电视成为一种禁忌、一种媚俗。一个受过教育及自重的人绝不以看电视为荣,起码他不会公开承认看电视。德国激浪派艺术家从中意识到,电视的潜在性技术将引发一种超级美学的形式。审视德国纳粹主义时代的传播媒介,收音机扮演的重要的宣传、强化和推动的角色,见证了大众宣传媒介固有的无限力量。因此,激浪派艺术家开始利用电视这种消费品,力图在艺术领域中为录像媒介的应用赋予新的意向。录像艺术兴起时,德国和美国的艺术家在应用上有着截然不同的态度。上世纪60年代末期,美国的录像大多应用于记录表演和身体艺术,纯粹作为一个记录的媒介;而德国则彰显录影媒介本身的特质。

德国的早期录像艺术多以“对抗”社会、政治为主,并且延伸到当时较年轻的一辈艺术工作者中。比如克劳斯·冯·布鲁赫先是把第二次世界大战的纪录片片段,融入自己的照片中,到了上世纪80年代,他的兴趣又转向探讨影像空间以及播放机与屏幕之间的关系的等一系列问题。由于这种传送结构的揭示,而使得播放器从此便不再隐身于幕后,从而变成录像艺术的一部分。马塞尔·奥登巴赫也算其中的一个代表,此次“凝固的时间”展就有展出其作品。作为一个战后出生的德国人应该怎样理解德国历史的影像和现实成为那个年代影像艺术家的普遍课题。比如,奥登巴赫1981年的录像装置《德国冷寂的空间吓人!》《鸟儿不吃便死》,将希特勒与墨索里尼的政治史和威尼斯白鸽的画面结合起来,声音与影像的慢镜超发,显出一派威迫的感觉。船只憩静地在河面漂过,穿插以黑白纪录片及希区柯克影片《鸟》的一些片断。这两套录像乍看毫不相干,但当中的影像和声音却凝聚成一种空间张力,把它们联系起来。

在“凝固的时间”中,马塞尔·奥登巴赫展出了其2016年创作的《无物可证》。奥登巴赫看上去一直乐于探索以社会编码形式存在的规范如何成为人类记忆感知的来源。这件专门为维也纳艺术馆创作的双频装置影像作品,以弗里茨·克莱莫1951年为布痕瓦尔德集中营设计的一个纪念碑为主题,该纪念碑1954至1958年间建于魏玛附近的埃特斯山上。镜头聚焦于纪念碑大约15分钟的时间,奥登巴赫借此研究记忆和历史的可视化与意识形态化问题。另一方面,作品的题目也暗指文学家英格博格·巴赫曼的同名诗。

“凝固的时间”的策展人试图从德国媒体艺术的发展经历总结出反幻觉、暗示和引用三个阶段。即由早期录像艺术引延到先锋实验电影。实时与延迟播放、电子与磁感操控等技术的出现,更清楚地反映了影像媒介的内在结构特征,也逐步促成了影像作为艺术媒介的独立和自主。

放映机以每秒24帧的画面制造出运动的错觉,让叙事电影成为幻觉的艺术,但先锋电影却是拒绝错觉和幻觉的——它存在的根本是胶片的物质属性、镜头的性能和感知的条件等技术因素,尤其在上世纪70年代,视频艺术曾成为反幻觉艺术的推手。进入90年代,受大行其道的大众传媒影响,反幻觉艺术走向了其对立面,并表现出对电影和绘画史的关注。

《如何不被看到:一个该死的说教视频文件》 黑特·史德耶尔 静帧(建筑环境单屏高清有声彩色视频装置,片长15分52秒)2013年

比如中国观众并不陌生的朱利安·罗斯菲德,其电影有着复杂的视觉特性。观众会完全进入其中丰富的舞台设置——以电影技术的方式被展示在多个屏幕上。在持续的循环中,电影的主角行动在沉重的韵律节奏中,镜头则配合着在前后缓慢移动。罗斯菲德以解析式和讽刺性的方式来呈现并对待日常仪式和陈词滥调,通过把行为荒谬化而潜在地去破坏它们本身。

在“凝固的时间”中,朱利安·罗斯菲德展出了2011年创作的影像装置《我的家乡是一片乌云遮蔽的黑暗土地》,这件约30分钟的作品题目取自特奥尔多·莱辛的作品,以考古的方式表现德国地区的历史。森林经过了舞台化的处理,糅合了文字、乐音和声响等元素,以浪漫主义的方式展现了德国人的自然乐土和精神家园,散发出浓浓的民族气息。在这个意义上,森林同时属于自然与人类文化,缓解了二者的对立。后视画面中清晰可见一个男性的身影,他在用烟雾机为树木上方制造云朵,令人想到卡斯帕·大卫·弗雷德里希那件被公认为是德国浪漫主义象征的《漫步于雾海之上》(1818年),产生了强烈的讽刺效果。弗雷德里希的这件绘画对德国浪漫民族主义历史观的形成功不可没,但在罗斯菲德的作品中,绘画的痕迹——作为媒体艺术之前占主导地位的艺术媒介的象征——却被删去了,这种对艺术媒介独立性的强调,正是罗斯菲德对电影摄影叙事性的回应。

而关于实验电影,比朱利安·罗斯菲德更为知名的便是德高望重的哈伦·法伦基。法伦基2006年的视频装置《110年间离开工厂的工人们》使用了12个并排连接的显示器。视频以1895年法国卢米埃尔兄弟的纪录短片《工厂的大门》为起始,总长36分钟,向观众展示了历史上各个时期的影片中的工厂。凭借这部作品,法伦基展示了为什么对就业史的回顾,应该同时被视作对影片图象表述史的解读。他用可见影像观察和表现工人,以及他们的工作、经济状况,揭示人们在经历什么,揭示机器如何影响人们的活动,以及越来越小的可见影响如何改变人们的生活。镜头之外,人们能听到法伦基的声音,他精准、实事求是的观察无法逃脱诗情画意的掌控。作品是主题,影片是媒介,直到他临终,这位艺术家在这些问题上依然保持了本真。总体而言,他的作品会被誉为体系独特的“图像制作”。

哈伦·法伦基可以说是这个时代影响力最大的德国电影制作人之一,他执导的全部作品包括100多部实验电影和纪录片、散文电影和短片,以及故事片。他同时也是制片人、编剧、演讲家、批评家和才华横溢的作家。在哈伦·法伦基职业生涯的末端,甚至还在中国发起了“关于劳动的长镜头”工作坊项目。因与歌德学院和中国美术学院跨媒体学院合作,该项目得以在杭州展开。法伦基邀请了电影人、学生及艺术家加入到“关于劳动的长镜头”的影像创作中。

“凝固的时间”中,我们延展开的其实是从实验录像到实验电影的德国媒体艺术的发展脉络,细数中国过去近30年的媒体艺术的发展,与德国媒体艺术的关系可谓源远流长。毕竟中国与媒体艺术的第一次感性接触正是德国人带来的。1990年前后,德国汉堡美院的Mijka教授把德国电视台为科隆市900百周年庆典而组织的大型录像艺术展映的录像带到中国,在中国美术学院分两次讲座向全校师生播映了这批录像带。

前文提到,录像艺术兴起时,德国和美国的艺术家在应用上有着截然不同的态度,美国的录像大多应用于记录表演和身体艺术,纯粹作为一个记录的媒介;而德国则彰显录影媒介本身的特质。“与德国的艺术家类似,录像艺术一开始在被介绍进来时,就被作为一种艺术样式来接受和利用的。虽然它没有经历西方录像艺术早期对录像这种媒介的政治激进主义的功能性运用,中国艺术家也没有谁会像上世纪60年代的街头录像小组那样地热衷于捕捉真正的新闻、目击社会变革,并与美术馆作战。相反,他们一开始就将录像当作个人体验的一种新手段,并赋予它一种美学上的价值。”[1]

《开端,活人之死》 克莱门斯·冯·魏德迈 静帧(5频道彩色同步视频装置,片长18分) 2013年

但由于当时的历史和教育的原因,中国早期的录像艺术同样更关注社会和文化中的“宏大叙事”。比如最早的录像艺术家张培力的作品《不确定的快感》都可看到早期激浪派的风格影响。“他们竭力强调录像艺术和大众电视节目的差别。所以他不允许任何常规手法、音效甚至电视的外形出现在自己的作品中。张的方式影响了很多艺术家,比如朱佳将摄象机绑在车轮上进行拍摄,阚萱和杨振忠对日常生活的重复……和张相似但不同的是王功新。这个艺术家在纽约生活了10年,他更多受到比尔·维奥拉(Bill Violla)的影响,通过对常规生活细节的放大获得超常规体验。不可否认的是,在这种方式的影响下,的确产生了很多视觉效果强烈的作品。这或许是因为中国录像艺术和西方录像艺术产生的根源不同。西方的录像艺术产生是源于他们对体制的反叛,而在中国则是源于对媒介的关注。”[2]

另一位重要的影像艺术家杨福东则受到德国实验录像的影响,尤其是在对人物异常状态的夸张表现和梦境与现实错综交杂的关系等方面。从一开始杨福东就很明确地遵循电影——艺术电影——实验电影的线索展开创作。杨福东的处女作《陌生天堂》完全是一部散文诗样式的剧情片,情节被故意弱化,但是却已经具备了杨福东电影语系里的一些基本要素,尤其是其中凸显的一种诗意的“场”。

杨福东的作品反映了新一代的年轻知识分子在富裕的物质生活与日益匮乏的精神世界之间的妥协和困惑。例如影片《竹林七贤》构思巧妙、画面精美,但同时由于叙事性的刻意削弱,影片非常深奥晦涩。它更像是艺术家借助电影这种艺术形式进行的一次次情绪、场景的自我表达。

作为对于标准的录像艺术的反思,叙事性被以杨福东为首的媒体艺术家作为一种因素提炼出来。评论家皮力认为:“在这些艺术家身上,他们接受的电影美学的影响要大于录像艺术的传统,而且总在寻找拍摄胶片的机会,在他们身上体现出一种通过录像进行个人写作的可能性。”[3]

在评论者曹恺看来,杨福东的语系也来自其个人的电影经验,这一经验可以包括从费穆到伯格曼。重要的是杨福东完成了自身的整合和提炼,从而再创造出了属于自己的语系。“与其他出自录像艺术群体的作者不同,杨福东的作品具备着非常纯正的电影语言言说方式,他的少量多屏幕录像、录像装置、观念摄影(更像独幅剧照),都可以看作是其电影作品的衍生品。……杨福东语系的影响力是巨大的,上海和杭州两地的实验电影作者群受其影响最深,在许多年轻一代的作者心目中,杨语系几乎代表了中国实验电影的正统语系……”[4]

2003年以后,杭州出现的新的实验影像群体,如高世强、陈晓云、陆磊、吴俊勇、郑端祥、倪柯耘、金闪、孙逊、程然等,同样在作品上去“录像艺术化”,加强了实验电影的语言。简而言之,就是电影语言的线性质感替代了原先影像阐释观念的非线性呈现。

《无物可证》 马塞尔·奥登巴赫 静帧 (双频道有声彩色视频装置,片长12分42秒) 2016年

如果说从“凝固的时间”我们延展开的德国录像艺术的发展脉络可以反观到对中国录像艺术的回溯,这里面可能要排除掉黑特·史德耶尔和朱利叶斯·波普。因为这涉及到上世纪90年代以来,德国新建立起的一个“新包豪斯”的体系——全新学院派崛起,以重视新科技的广泛发展为主。这时期的最新形式的录像科技都以“互动”为创作重点:观看者与被观看者之间的关系,即观众与作品之间的关系;影像之间相互反射的趣味,或时间与空间的相对因素。在艺术与科技相结合的大前提下,卡斯鲁尔艺术与媒体科技中心(ZKM)、科隆和法兰克福等地新成立的媒体艺术学院,都一致推动艺术界电子媒介间的专业性及富有创意的合作关系。这里面其实至少应该提到杰弗里·萧和比芝·布丽娜。

追求互动性实际上也是源于对于录像艺术的怀疑,就像叙事性对标准录像艺术的反思。即录像艺术是否最终还是会被电影美学和枯燥传统吞没?艺术家利用录像装置创作把互动性提上了议事日程,试图通过追求互动性来确定录像艺术的可能性。也有艺术家开始寻找录像装置以外的互动方式,希望借助新技术的可能性。

“在对互动性的追求中,中国艺术家和世界的艺术家一样,他们中的一部分人在对录像这个媒体的开拓中,丧失了对于这个媒体的信心,最终走向了对媒体本身的背弃,走向了更富技术色彩也更富设计色彩的互动多媒体艺术。在这里,我并不反对多媒体艺术存在和出现,相反,我对它满怀希望。但是中国录像艺术的现实使我想到:如同录像艺术由信息文化批判开始转向和社会思潮结合,从而使录像艺术获得自身的合法性一样,现在是否又是需要重新联结它和电影、电视、摄影乃至更多的东西的时候?对于中国录像艺术而言,或许现在是选择的时候,我们究竟将录像作为一种媒介还是一种文化,因为不同的选择将导致进化论和多元论,这样截然不同的结果。”[5]

所以当朱利叶斯·波普的“比特·瀑布”不断循环流动时,时间在空间中互相书写,这可能不单是暗示数字艺术或说作为自然映像的数字艺术时代到来的媒介淘汰论,也暗示着一种流动的有待凝固的文化的形成。从这一点上说,中国和德国的艺术家乃至全世界范围内的艺术家可能都面临着相同的课题。凝固的有待瓦解,流动的有待沉淀,互相反馈。

《我的家乡是一片乌云遮蔽的黑暗土地》 朱利安·罗斯菲德 静帧(4频道有声彩色电影装置,片长29分23秒) 2011年

注释:

[1]《录像艺术的兴起和发展与新媒体艺术的成熟》,邱志杰吴美纯

[2]《中国当代录像艺术》,皮力

[3] 同上

[4]《初潮在南方及南方以南:中国实验电影与录像2001—2006》,曹恺

[5]《中国当代录像艺术》,皮力