业界动态

新资讯

“2017世界机器人大会”新闻发布会在京召开

8月8日,“2017世界机器人大会”新闻发布会在中国科技会堂召开,公布世界机器人大会筹备工作最新进展。会议由工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰主持,北京市经济和信息化委员会委员姜广智、中国科协学会学术部副部长魏军锋、中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰、北京经济技术开发区管委会副主任绳立成等出席发布会。

“2017世界机器人大会”由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办,中国电子学会、北京市经济和信息化委员会、北京经济技术开发区管委会承办,将于2017年8月23日~27日在北京亦庄国际会展中心举行。大会以“创新创业创造,迎接智能社会”为主题,由论坛、博览会、机器人大赛三大板块组成,致力于打造成为机器人论坛的“达沃斯”、机器人博览的“汉诺威”、机器人赛事的“奥运会”。

巅峰“达沃斯”:15家国际机构支持,300余位国际大咖参会

此次大会论坛将由三大主论坛五大主题20场专题论坛组成,汇聚来自全球顶尖学府、研究机构和机器人企业的300多位专家学者和企业领袖,围绕机器人发展战略布局与政策导向 、“一带一路”机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势、产业动态与应用实践、市场风向与机器人投资热点等多个业内热点话题,展开主题报告及高峰对话。本届大会得到IEEE机器人与自动化学会、美国机器人工业协会、英国工程技术学会等15家机器人国际组织的鼎力支持,多位来自这些国际机构的主席也将齐聚大会,掀起一场火热的行业思想交锋。

中国“汉诺威”:五万平米展区,上千件尖端展品

“2017世界机器人大会”为期5天,展出面积约5万平方米,设立了工业机器人、服务机器人、特种机器人、人工智能展区以及国际展区,倾力打造机器人领域的中国“汉诺威展”。ABB、KUKA、发那科、安川、新松、广数、Festo、软银、哈工大机器人集团等来自全球机器人行业的领先企业,将携各大明星展品悉数亮相,展示机器人行业产业链上下游各环节的最新技术应用

机器人“奥运会”:历时数月选拔,国际化赛队角逐4大赛事冠军

大会期间,机器人界的“奥运会”——“2017世界机器人大赛”同期拉开帷幕。本次大赛包含中国无人机公开赛总决赛、BCI脑控机器人大赛、格斗机器人大赛、青少年设计竞赛等4大分项赛事。届时将会有来自国内外知名高校的900余支队伍参与比赛

发布会现场还启动了“2017世界机器人大会”机器人线上购物节活动,线上购物节于8月8日正式上线。

中科大柔性手爪机器人国际摘奖

在7月24日~31日在日本名古屋举行的第21届RoboCup及学术大会上,由中国科学技术大学教授陈小平团队自主研发的一款机器人柔性手爪,在服务机器人比赛创新性最强的“开放挑战”测试中,获得了唯一的“最佳操作奖”。

传统机器人是刚性机器人,基于关节—连杆结构。中科大自主研发的柔性手爪采用刚柔合一、电气互补的设计原理,突破了刚性手爪的局限性,显著提高了手爪与被操作物体表面之间的贴合度,有效降低了物体形状分析的精度要求,极大改善了手爪与操作环境之间的可接触性,可抓握多种形状、尺寸和材质的物体,与现有各种刚性、柔性、软体手爪相比,具有更强的适应性,可操作更多具有不同形状、大小和表面特性的物体,具有极其广阔的应用前景。

新资讯

全球物联网爆发在即我国发展瓶颈依然突出

随着全球物联网市场发展驶入快车道,物联网市场爆发在即,连接数量剧增也将带来价值的重构。在千亿连接和万亿市场的吸引下,运营商、通信企业、互联网企业、汽车企业、制造企业,以及其他传统行业各方势力,纷纷摩拳擦掌,竞逐移动互联网这个潜力无穷的“风口”市场。

在我国,“十三五”国家信息化规划提出了数字中国建设目标,大力发展物联网成为推进数字中国建设的关键。随着国内政策、产业、技术环境日趋成熟,物联网商用在即。

然而一个很严峻的现实是,我国的芯片、传感器、操作系统等核心基础能力依然薄弱,高端产品研发能力不强,原始创新能力与发达国家差距较大。以传感器为例,中高端传感器进口比例达80%,传感芯片进口比例达90%,跨国公司在中国MEMS传感器市场占比高达60%。同时,国内产业协同不足,市场与产业之间、产业链上下游之间脱节,缺少整合上下游资源、引领产业协调发展的龙头企业。

正如工信部科技司处长李伟在在上月的物联网相关会议上所说,“尽管物联网产业体系已初步形成,创新成果不断涌现,但发展瓶颈和深层次问题依然突出。”

无损检测市场达120亿美元超声测试占最大份额

据MarketsandMarkets发布的最新的研究报告显示,2016年,全球无损检测(NDT)市场的估值为70.7亿美元,预计到2023年该市场将达120.6亿美元,2017年至2023年之间的复合年增长率为7.83%。其中,超声检测部分仍将占据最大的市场份额。

无损检测由于其具有非破坏性、互容性、动态性、严格性等特点,现如今已成为工业发展过程中必不可少的有效工具,广泛应用于制造业、航空航天、汽车、石油化工、船舶、核能以及建筑工程质量检测等,在一定程度上反映出一个国家的工业发展水平。目前常用的检测方法包括射线照相检验、超声检测、磁粉检测和液体渗透检测四种,另外,还有涡流检测、声发射检测、热像/红外、超声波衍射时差法等。

83项重大科研仪器研制项目发布总投资5.9亿元

8月17日,国家自然科学基金委员会发布了2017年度国家自然科学基金集中受理期资助项目清单,其中国家重大科研仪器研制项目(自由申请)共计83项,总批准金额5.9亿元。

国家优秀青年科学基金获得资助立项是2017年度国家自然科学基金项目的一个突出亮点,吉林大学孙鹏“氧化物半导体气体传感器技术”、暨南大学郭团“光纤生物传感器”、吉林大学林婷婷“磁共振地下水探测技术”、 上海理工大学朱亦鸣“太赫兹波谱与成像技术研究”、北京理工大学钟海政“量子点照明与显示材料、器件与技术”、电子科技大学李建峰“中红外光纤激光器”等399个项目分别获得了130万元/项的直接费用资助。

第13届中国气湿敏传感技术学术交流会召开

8月4日-7日,第13届中国气湿敏传感技术学术交流会在吉林大学举行。来自全国80多个大学、科研院所和企业的300余名专家、学者和企业代表参加会议。

会议以“引领世界前沿,支撑行业发展”为主题,旨在推进我国气体、湿度传感器的原创性基础研究,同时,面向国家战略需求和行业发展,解决关键技术问题。会议设立了金属氧化物半导体气体传感器、石墨烯基气体传感器、气体传感技术、湿度传感器及其应用和新型传感技术等五个专题。

南通第四届智慧建筑(城市)国际创业大赛落幕

8月18日,南通第四届智慧建筑(城市)国际创业大赛展开最后的决赛,“基于无线传感网智能照明方案”项目荣获一等奖。

此次大赛自2017年3月正式启动,吸引来自全球的246个团队1000余人参加,参赛项目涵盖设计数字化、建材功能化与构件预制化、施工装配自动化、机电设备智慧化、管理信息化、智慧园区智慧城市六大领域。

智慧建筑大赛自2014年已经成功举办四届,前三届共计收集超过532个项目报名,其中80%项目实现商业模式优化,75%团队找到上下游合作,融资总额超过亿元。

新应用

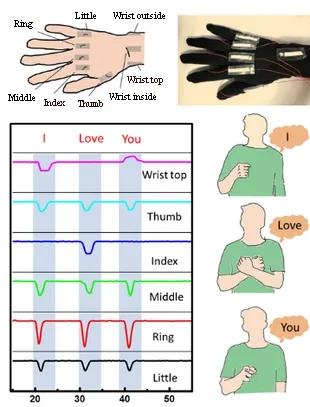

智能手套可以感知手语微小变化

智能材料和柔性电子学的迅速发展,为人体内外环境监测与预警、便携式医疗以及人机交互等智能穿戴应用开辟了全新的道路。传感器作为智能穿戴系统的核心,在器件柔性、灵敏度等方面取得了可观的成果。然而,现有大部分柔性传感器仍存在需电源驱动、无方向识别性以及复杂大形变不稳定等缺点,使得智能穿戴系统的实际应用受到极大限制,成为发展智能穿戴便携式产品的瓶颈问题。

有鉴于此,苏州纳米技术与纳米仿生研究所陈韦团队在离子压电智能材料研究的基础上,开发了一种以纳米复合材料为电极,离子聚合物为中间层的“三明治”结构柔性力学传感器件,实现了复杂大形变稳定性、无源自驱动以及方位识别等优异性能。

从关键结构设计来看,采用打孔石墨烯(H-RGO)和单壁碳纳米管(CNTs)交联电极,既利于形成有效的离子迁移通道,又具有力、电学性能稳定的三维网络结构,从而保证了优异的大应变力学传感稳定性。结果显示,在连续6000次大幅度弯曲循环测试中,电压传感信号无明显衰减。

其次,基于离子压电新机制,所产生的传感信号是源于材料变形过程中离子的各向异性传输累积,因而能够实现对不同形变方向识别以及无源传感等新功能和新特性,大大改善了智能穿戴系统的集成度、便携性。所集成的传感阵列,可有效识别多种多维度手部动作。

基于这些优势,研究人员成功将其应用于手语识别和编译,所开发的智能手套可以感知手语动作的变化,对不同构型甚至是细微变化、动作相近的手语做出精确的响应与识别;对发展穿戴式多尺度人体活动监测技术与产品开发具有重要的科研意义和应用价值。

智能手机越来越强大 足不出户就可做体检

据美国媒体报导,美国伊利诺伊大学微型和纳米技术实验室开发出了一种光谱投射反应强度(TRI)分析仪,装备于手机后,即可用智能手机执行实验室级的医疗诊断技术,检验血液、尿液和唾液样本并进行分析,其分析可靠程度与数千美元的诊疗仪器相当,而成本仅为550 美元。

研究团队使用 TRI分析仪进行了两项测试:检测孕妇与早产前相关的生物标志物以及新生儿 PKU 测试,间接检测新生儿正常发育所需要的酶。TRI分析仪使用手机后置摄像头,利用闪光灯照亮样本,并利用样本衍射光栅得到测试数据,测试结果与一般诊所级设备基本相当。

实验室主任 Brian Cunningham 表示:“TRI 分析仪的核心是生物传感器。”他强调,TRI 分析仪更多的是一种便携式实验室,基本上任何可改变颜色或者产生光输出的液体都可以使用这款设备进行测试。

同样,苹果也正在努力通过 iPhone 向用户提供健康测量的功能,之前已经获得多项 iPhone 与健康功能结合的专利,例如前置摄像头检测身体信息等,或许将来可以实现智能手机直接测量身体各项健康数据的愿景。

新应用

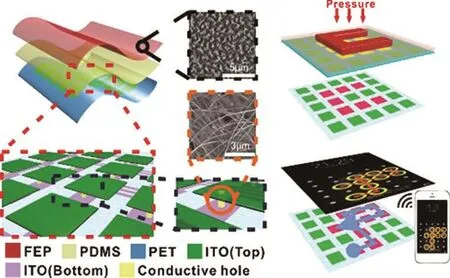

摩擦电传感阵列为柔性触觉传感研究提供新视角

中科院北京纳米能源与系统研究所袁祖庆等研究人员基于摩擦纳米发电机的物理传感机制,研制出了一种透明柔性的摩擦传感器阵列(Triboelectric sensing array, 以下简称TSA)。该器件兼具高透明度、可弯曲性和多点触控操作,能够同时实现生物机械能收集、触觉感知、智能解锁等功能。该工作为透明、可弯曲柔性触觉传感器阵列的研究提供了一个全新的视角。

TSA的传感单元在触摸时能够产生50V的开路电压,而且在低压力区域能够实现2.79mV/Pa的传感灵敏度和约50ms的响应时间。该器件设计结构紧凑、操作简单,具有大规模制造的基础,可以集成于手机、手表等电子产品,因此TSA具有广阔的市场前景,在人机交互、自驱动机器人、柔性显示屏和可穿戴电子设备中有潜在的应用价值。

新型金属碳纳米管印刷传感器实时监控汽车轮胎健康状态

美国杜克大学的研究人员利用金属碳纳米管构建了一种价格低廉的印刷型传感器——碳原子直径只有10-9m的微小圆柱体,它能以99%的精度跟踪毫米级的胎面深度变化。进而实现汽车轮胎使用状态的监控,检测轮胎不均匀、磨损等信息,提高汽车的安全性,改善车辆的驾驶性能并降低油耗。

传感器可以由各种材料和方法制成,但研究人员发现,在柔性聚酰亚胺膜上印刷金属碳纳米管电极可以获得最佳效果。金属碳纳米管除了提供最好的结果外,还具有耐用、抗恶劣环境等优点。

这些传感器可以用气溶胶喷射打印在大多数物体上,甚至在轮胎内部。虽然目前还不确定直接印刷是否是最好的制造方法,但不管最终采用哪种方法,一旦批量生产,传感器的成本将非常非常低廉。研究人员还希望探索其他汽车用印刷传感器,如监测刹车片厚度或轮胎内气压等等。

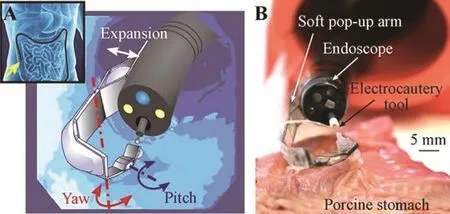

微型机械臂让微创手术更灵活更安全

哈佛大学一个研究团队最近设计出一种新型微型机械臂,用于临床医疗手术。机械臂不仅可以在内窥镜中伸缩自如,而且由于外层采用柔软材料所制,因而减少了对患者身体组织的伤害。

研究团队 Robert Wood 表示,机械臂的外层采用柔软材料,内部采用较硬的材料提供结构支撑,两种材料使用化学键结合,相比传统材料制成的微创手术工具要更为灵活安全。另外,机械臂柔软部分设有吸盘,可以轻轻地将人体组织拉起进行手术。机械臂采用的是水力驱动器,内窥镜前进的时候机械臂会收起来,到达指定位置之后可以借助水力弹出。

研究团队表示,机械臂可以完成肺部或是颅部等微小空间手术,此前该团队已经在猪的胃部进行过测试,要运用到人类身上可能还需要一段时间。