“西部大开发”以来西南边疆民族地区经济发展差异的变动趋势研究*

——1995-2014年桂滇两省(区) 的实证考察

罗 婧 庄紫珵

“西部大开发”以来西南边疆民族地区经济发展差异的变动趋势研究*

——1995-2014年桂滇两省(区) 的实证考察

罗 婧 庄紫珵

1999年,以通过东部沿海地区剩余经济发展能力,提高西部地区经济社会发展水平、巩固国防为目的的“西部大开发”政策出台。2015年初,“一带一路”倡议推出,地处西南边疆民族地区的广西,目标是成为“有机衔接的重要门户”,云南则要建设“面向东南亚、南亚的辐射中心”。显然,桂滇两省(区)在这15年间经济发展中已取得长足进步,从而初具承接国家“走出去”战略之重要部署的实力。然而,本文通过计算桂滇两省(区)县域经济密度分解基尼系数,并借助GIS图进行空间分析,结果发现,少数民族人口占总人口比例越高的县域经济发展水平越低,且这一现象在20年间变动不大,显然难以通过“西部大开发”战略及相关政策实现根本上的改变。由此可见,结合世居少数民族资源禀赋及文化特色,挖掘缩小边疆民族地区经济发展差距的路径依赖及路径可塑性,探索具有当地特色的经济发展路径势在必行。

西南边疆民族地区;经济密度;分解基尼系数

一、引 言

为了利用东部沿海地区剩余经济发展能力,提高西部地区经济社会发展水平、巩固国防,缩小东西部经济发展差异,促进我国区域经济协调发展,1999年国家决定开始实施西部大开发政策。西部大开发战略实施以来,在中央政府财政倾斜和有关优惠政策的驱使下,西部地区的社会经济发展取得了显著的成效。[1]-[3]中国区域经济从分异转向收敛,东西部经济发展不平衡状态正在改变。[4]

2015年3月,国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》对广西和云南做出了目标定位:广西形成“‘一带一路’有机衔接的重要门户”,云南建设“面向南亚、东南亚的辐射中心”。“一带一路”的战略部署,反映了桂滇两省(区)具有满足国家期望、实现自身战略需求的条件和优势。[5]

然而,桂滇两省(区)社会经济发展极不平衡,由于历史原因以及特殊的地理条件,少数民族人口聚居区域经济发展仍然有着较大差距。唐启明(2014)测量云南民族自治县县域经济发展失衡情况,各民族自治县都存在失衡现象,并且绝大多数已经处于较严重的失衡状态。[6]吕俊彪(2012)考察2010年城市化水平发现,由于自然资源欠佳,加之远离政治、经济、文化中心,桂滇两省(区)少数民族人口的城市化水平仅为17.06%,低于同期23.36% 的全国平均水平。[7]对于少数民族地区经济发展的研究,学者们多以少数民族自治县或贫困县作为研究对象,考察GDP、人均纯收入、城市化率的变化或构建指标体系测量其经济发展水平,在一定程度上揭示了少数民族地区经济发展的不平衡状态;但是对于少数民族人口占总人口比例不同的地区具体的经济发展差异及其变动趋势则缺少相对精确的测量与分析。这导致无法评估国家政策对边疆民族地区经济发展的普惠效应,以及各级地方政府对接和运用政策的有效性。

此外,由于前人相关成果存在研究对象选择标准不一,测量指标不同等问题,导致研究结果也存在较大出入。Giorgio Brunello(2008)通过考察意大利企业员工培训与经济密度之间的关系分析培训对其经济发展的影响。[8]世界银行(2009)更是着眼理解经济地理变迁,提出了用密度、距离及分割特征的三维观点评估经济发展水平。[9]至此,学术界开始广泛关注一国经济密度分布及其在区域经济发展中的重要作用,经济密度成为国际测量经济发展水平的重要指标。Mark Roberts(2011) 使用2000-2007年的经济密度,考察了重庆市经济发展状况。经济密度指单位面积土地上经济效益的水平。[10]在传统区域研究中,对经济总量、结构及收益的评估以宏观层面为主,能够较好的揭示经济大格局的变化,却忽略了区域内经济的异质性,尤其是微观层面的经济地域特征,因此作为精细空间分析手段,用经济密度进行区域差异研究具有重大意义。[11]首先,经济密度是衡量区域社会经济水平的重要指标。经济密度反映了经济集聚的程度,经济密度越高,集聚效应越明显,更容易形成规模经济,进而越富裕。[12]另外,经济密度还能反映区域经济发展的空间结构。发展程度不同地域的经济密度,因产业差异会存在从核心到外围的递减规律,揭示了区域空间发展格局及重点。[13]

因此,不乏国内学者利用经济密度对区域差异进行研究。贝涵璐等(2009)使用泰尔指数和变异系数测算了长江三角洲地区经济密度差异变动趋势。结果表明,1995-2007年间,土地经济密度总差异呈现波动性缩小的趋势,以上海、江苏、浙江划分的三个区域之间差异缩小,而区域内部差异呈现扩大趋势。[14]方明(2015)、武义青(2015)、代合治(2015) 等学者也同样使用泰尔指数分别测量分析了中原地区、京津冀城市群和山东省经济密度差异的变动趋势。[15]-[17]此外,经济密度的空间演化格局也同样深受学者们关注。王洁玉等(2012)运用GIS图,研究京津冀都市圈经济密度空间格局发现,京津冀都市圈经济密度呈现一体两翼,经济整合高度集聚。[18]同样,刘运伟(2015)运用空间自相关研究方法分析了成渝经济区经济密度空间分布格局,发现该区域经济密度层级表现为由成都、重庆市中心向外呈圈层状扩散。[19]学者们较为集中地关注发达地区经济带、经济区或经济圈空间格局,对边疆少数民族地区经济密度空间分布特征的考察还有待加强。

在区域差异的研究中,泰尔指数因其可将总体差异分解为组内与组间差异,得到组内差异与组间差异对总体差异的贡献率,而被广泛使用。基尼系数(Gini Coefficient)同样具有分解总体差异的功能,最初作为一个表达不均等的指标而被提出,主要用于刻画地区居民收入差异水平。[20]此后学者们将其应用于研究产业、城乡、教育、税收等多领域差异。将基尼系数用于查考区域经济密度差异的研究,其优点在于既能实现对总体差异分解,还能考察划分区域之间彼此的差异。

基于此,本文拟对云南、广西两省(区)的214个县域按照少数民族人口占总人口比例精确划分,①经过反复测量及结合地方特点,根据2014年各县域少数民族人口数占总人口数的比例将西南边疆民族地区214个县域划分为3个区域,分别为少数民族人口占比0%-16%的少数民族人口零散区、16%-56%的少数民族人口稀疏区和56%-99%的少数民族人口密集区。使用分解基尼系数和GIS技术分析“西部大开发”以来划分区域经济密度差异变动趋势及空间分布格局,探究国家相关战略及政策对少数民族地区经济发展的效益。

二、西南边疆民族地区经济发展水平差异分析

本文拟通过计算经济密度基尼系数,考察西南边疆民族地区[本文主要以云南、广西两省(区)为例]与全国经济发展水平差异,并通过分解基尼系数进一步探讨西南边疆民族地区内部经济发展水平差异及该差异的主要来源。

(一)经济发展水平差异计算方法

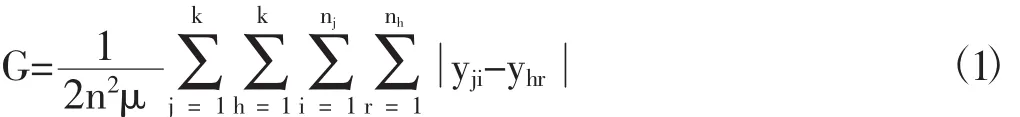

基尼系数的计算公式为:

其中yji与yhr分别表示j区域中i单元格与h区域中r单元格的经济密度,k表示样本中区域数量,本文表示少数民族人口占总人口比例不同的三个区域,nj与nh分别表示j区域与h区域中单元格数量,μ表示整个区域经济密度平均值。

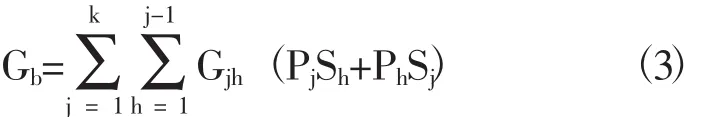

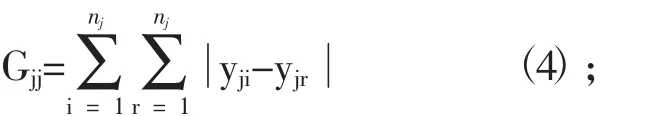

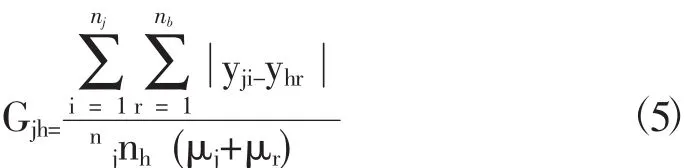

Dagum(1997)提出一种基尼系数按区域分解的方法,并在之后的改进中不断完善。[21]因此,基尼系数可被分解为区域内差距贡献度Gw与区域间差距贡献度Gb,则G=Gw+Gh。公式如下:

式中:Pj=nj/N,Sj=njμj/Nμ,Gjj、Gjh分别为区域j的经济密度基尼系数和区域j与h之间的经济密度基尼系数,可表示为:

(二)西南边疆民族地区经济发展水平差异动态特征

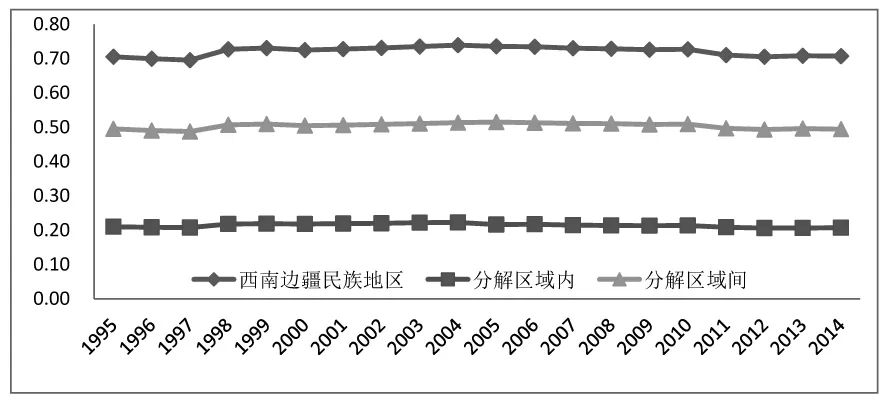

利用公式(1) 计算1995-2014年全国经济密度基尼系数,总体来看全国经济发展差异较大,经济密度基尼系数在0.60左右,但20年间相对平稳,没有出现明显趋同或发散趋势。通过公式(5)计算区域间经济密度基尼系数发现,西南边疆民族地区与全国其他省区之间差异总体呈上升趋势,2001年以后大于全国平均水平,且愈发明显,2007年虽有回落但基尼系数一直维持在0.80左右的较高水平。这说明1999年启动的“西部大开发”战略及相关配套政策还是未能从根本上缩小西南边疆民族地区与全国经济发展的差异。如图2.1所示:

图2.1 1995-2014年全国总体、西南边疆民族地区与全国其他省区经济密度基尼系数

如图2.2所示,进一步计算发现,1995-2014年西南边疆民族地区的经济密度基尼系数基本维持在0.70-0.75的较高水平。1994年《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000)》颁布,该计划的扶贫基金及专项贴息贷款大多用在西南、西北民族地区。此外,广西、云南少数民族贫困县还享受世界银行扶贫项目的贷款。受该政策的影响,1995—1997年西南边疆民族地区的经济密度差异减小。2000年,“西部大开发”开始实施后,西南边疆民族地区县域经济密度的差异仍在增加,2004年达到最大,之后开始下降。倒“U”型的变化态势,体现了受政策的影响,经济密度的差异在减小。2008年,国家批准实施《广西北部湾经济区发展规划》,发展重心向广西南部转移,2009—2010年经济密度差异再次增加。2010—2012年,广西相继颁布了《广西西江经济带发展总体规划》和《桂西资源富集区发展规划》,广西西部及东北部、东部、东南部都得到相应的政策支持;云南正式启动制定《支持云南省加快建设我国面向西南开放桥头堡的指导意见》,该规划对滇中、滇南、滇西、滇东等7个区域经济发展重新布局,之后,西南边疆民族地区经济密度的差异再次减小。

随着发展战略重新布局以及重心的转移,西南边疆民族地区经济发展差异出现轻微波动,但总体而言,差异一直维持在较高水平。

图2.2 1995-2014年西南边疆民族地区总体经济密度基尼系数

在考察西南边疆民族地区总体差异的同时,利用公式(2) 和(3) 分别计算分解的三个区域(即少数民族人口零散区、稀疏区和密集区)内部差异和之间差异对总体差异的贡献程度。如图2.3,区域间经济密度差异的贡献度大于区域内,贡献率平均约为71.43%。因此,西南边疆民族地区经济密度的总体差异主要由三个区域之间的差异产生,且在这20年间,这种格局一直未被打破。

由此可知,“西部大开发”战略及各项政策的颁布实施,对于减少少数民族人口占总人口比例的区域间经济密度差异的作用不显著,区域间经济发展水平的明显差距仍然是导致西南边疆民族地区总体差异的根本原因。

图2.3 1995-2014年西南边疆民族地区经济密度基尼系数分解

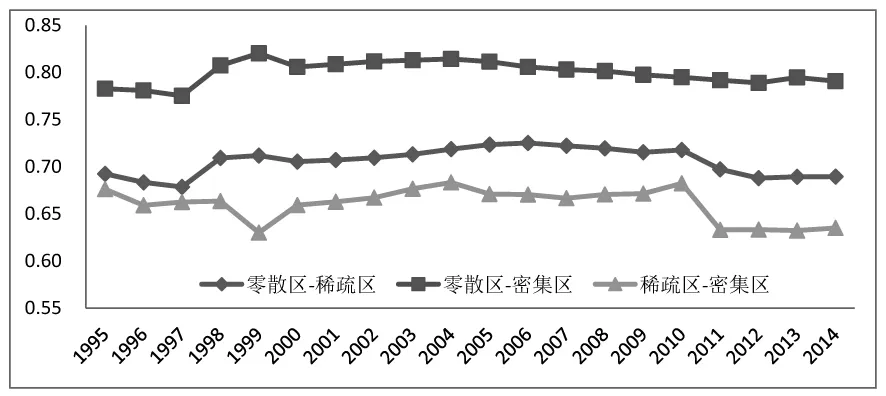

如图2.4所示,比较三个区域彼此之间的经济密度基尼系数可知,少数民族人口密集区与零散区之间的差异最大,20年间基尼系数基本维持在0.80左右。1995—1997年,开始为小幅度下降,1997年后开始大幅度上升,随后继续下降,到2012年后逐步回升。

相较于少数民族人口密集区,少数民族人口零散区与稀疏区之间经济密度的差异略小一些,经济密度的基尼系数在0.70上下波动。整体趋势表现为,1995—1997年下降,随后上升,到2006年达到最大值0.73,此后继续下降,2010年后下降幅度增大。

少数民族人口稀疏区与密集区之间经济密度的差异最小,经济密度的基尼系数在0.65上下波动。1995-1999年,基尼系数呈现下降的态势,1999年下降至最低的0.63。随后5年一直上升,2004年以后略微下降,但到2011年,突然下降至0.64,随后平稳。

因此,“西部大开发”政策实施以来,三个区域间的经济密度差异虽有波动,但波动范围较小,受政策的冲击影响不大,且区域间彼此的差异因少数民族人口占总人口比例的差异增加而扩大。

图2.4 按少数民族人口占总人口比例划分的三个区域彼此经济密度基尼系数

综上所述,“西部大开发”战略及其配套政策的实施让西部地区的社会经济发展取得了显著成效,但仍然无法缩小西南边疆民族地区与全国其他省区经济发展水平的差异。进一步测算西南边疆民族地区经济密度基尼系数表明,其内部差异较大;而导致这一结果的是少数民族人口零散区、稀疏区及密集区之间的经济密度差异较大,可见相关战略及政策无法有效地缩小其间的差异。

三、西南边疆民族地区经济密度的空间演变分析

本文拟运用ArcView软件绘制GIS图,分析西南边疆民族地区少数民族人口空间分布及经济密度空间演变格局,以进一步辨析少数民族人口占总人口比例不同县域的经济地理特征。

(一)西南边疆民族地区少数民族人口空间分布

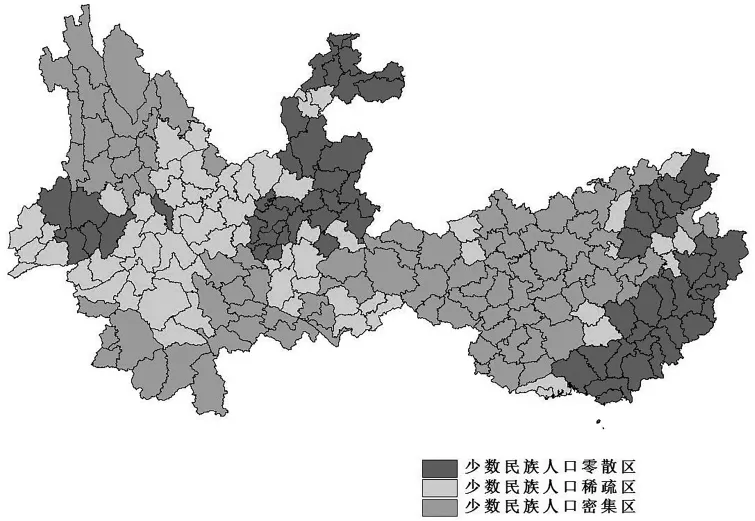

图3.1 西南边疆民族地区少数民族人口分布

如图3.1所示,少数民族人口零散区共64个县域,约占西南边疆民族地区总县域的30%,其土地面积为14.30万平方公里,约占总面积的21.05%。该区域主要集中在广西南部的钦州市、北海市,东南部的贵港市、玉林市,东部的梧州市、贺州市和东北部的桂林市,以及云南中部的昆明市,东部的曲靖市,东北部的昭通市和西部的保山市。

共有62个县域属于少数民族人口稀疏区,数量也接近西南边疆民族地区县域总数的30%,其中约有25.25%的土地属于该区域。该区域分布在广西南部的防城港市及南宁的横县、宾阳县,东北部的平乐县、荔浦县、蒙山县、融安县及合山市,西北部的凌云县和乐业县;云南省中部的楚雄彝族自治州,西部德宏傣族景颇族自治州,西南部的临沧市,南部的红河哈尼族自治州以及东南部的文山壮族苗族自治州。

少数民族人口密集区共有88个县域,约为西南边疆民族地区县域总数的40%,土地面积达31.30万平方公里,约占总面积的46.08%。该区域主要为广西西南部的崇左市,南部的南宁市,中部的来宾市、柳州市,西部的百色市和西北部的河池市,以及云南西北部的丽江市、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州,西南部的普洱市,南部的西双版纳傣族自治州及中部的玉溪市。

(二)西南边疆民族地区经济密度的空间演变特征

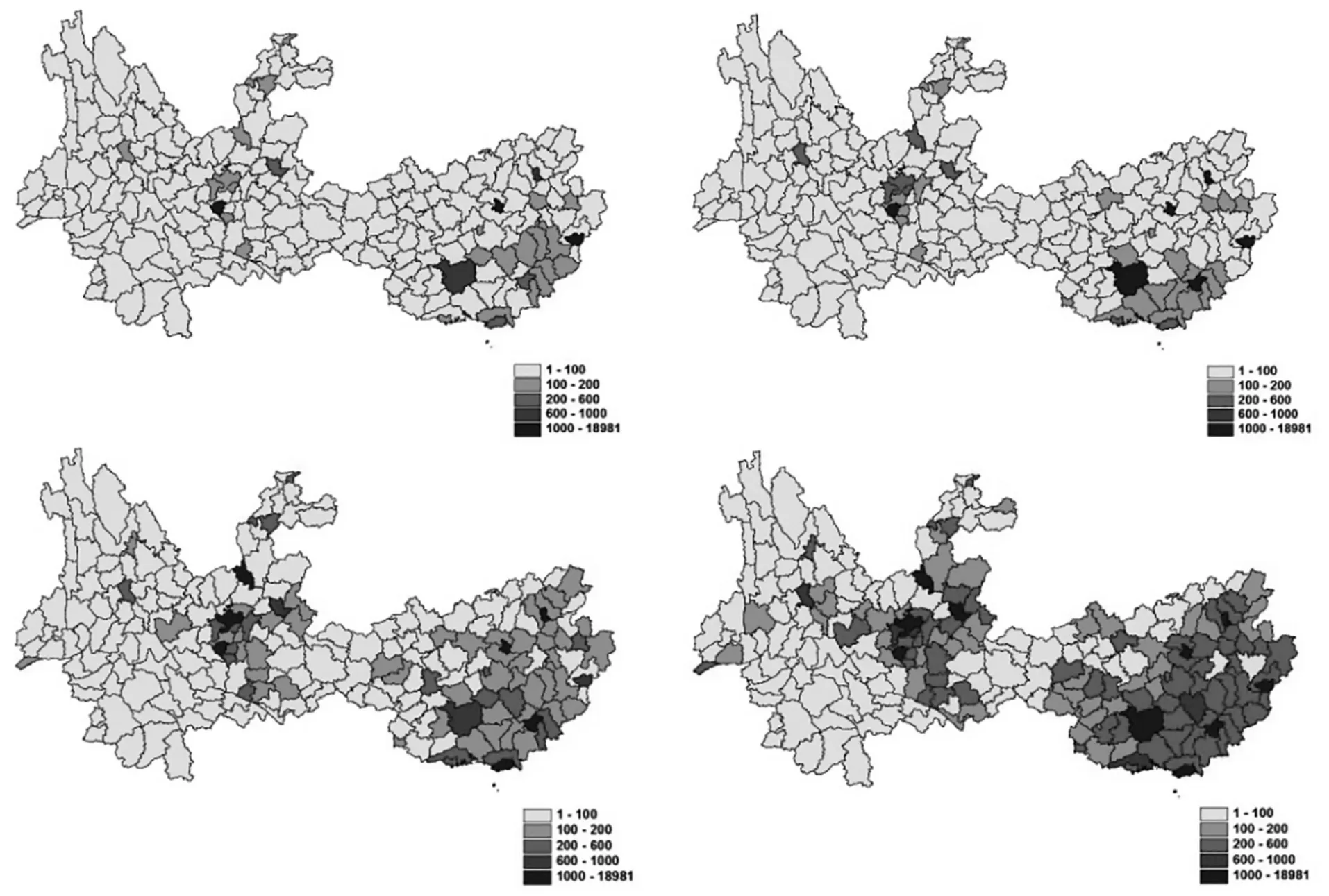

如图3.2和图3.3所示,1995-2014年,西南边疆民族地区经济密度总体呈现增长趋势,但不管是就两省(区),还是就划分的三大区域而言,经济密度增长都呈现出不同的空间格局。

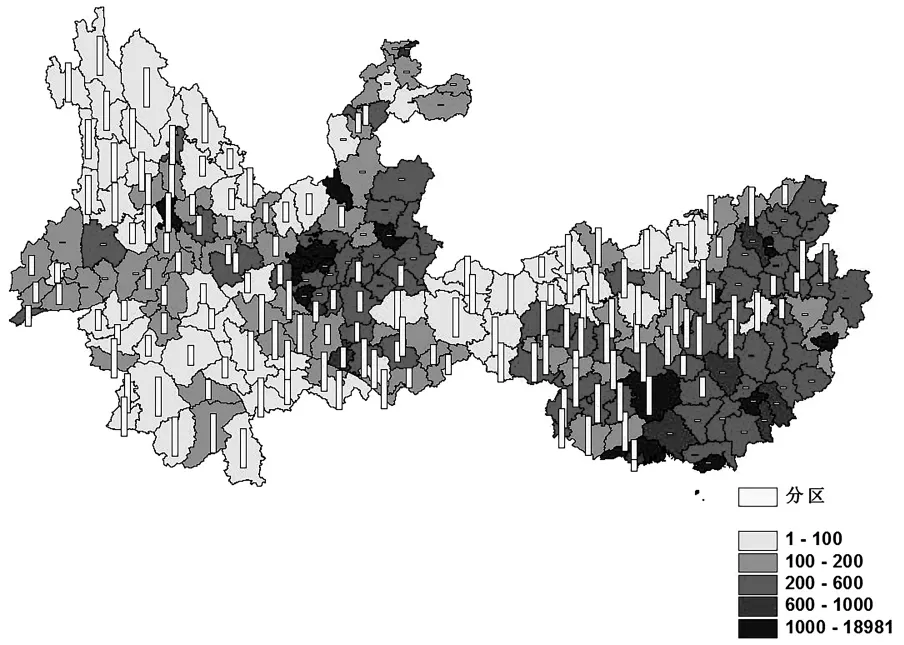

图3.2 1995、2000、2005、2010年西南边疆民族地区经济密度分级的演变情况① 1995-2014年西南边疆民族地区214个县域经济密度的平均值为201万元/平方公里,以该平均值为基准将经济密度划分为5个等级,小于平均值0.5倍的最低级[1-100(万元/平方公里)]、介于平均值0.5倍与平均值之间的低级[100-200(万元/平方公里)]、介于平均值与平均值3倍之间的中级[200-600(万元/平方公里)]、介于平均值3倍与平均值5倍之间的高级[600-1000(万元/平方公里)]以及平均值5倍以上的最高级[1000-18981(万元/平方公里)]。

图3.3 2014年西南边疆民族地区三大区域经济密度分级情况① 柱状图的长短分别表示三个区域,最短代表少数民族人口零散区,中等长度代表少数民族人口稀疏区,最长代表少数民族人口密集区。

就广西、云南两省(区)而言,广西高密度市辖区较为分散,主要位于桂南的南宁市辖区、桂东南的玉林市辖区、桂东的梧州市辖区以及桂北的桂林市辖区和柳州市辖区。广西经济密度空间演变格局趋势主要表现为,以高密度市辖区为中心与“外围县”形成团状格局,最终连接成片。2005年,桂东南形成经济密度增长区域,2005-2014年增长区域向桂西北延伸。云南高密度市辖区分布集中,主要集聚在中部的昆明市辖区、玉溪市辖区及曲靖市辖区。在1995-2014年间,云南首先形成了以昆明市辖区、玉溪市辖区及曲靖市辖区为主的3个经济密度增长极。2005年,随着“增长极”经济快速发展,经济密度提高,对周边县域产生强大的辐射效应,云南东南部县域的经济密度开始逐渐提高。到2010年,“增长极”辐射面积进一步扩大,向云南东北部延伸。2014年经济密度增长范围扩散至云南西部。

就少数民族人口划分的三大区域而言,少数民族人口零散区的县域主要集中在经济密度分级的高等级区。少数民族人口零散区县域个数占总数30%左右,但从1995-2014年,该区域占经济密度最高级的数量都达到65%以上,属于经济密度分级高级的也为50%以上。20年间,将近有20%少数民族人口稀疏区的县域处于经济密度最高级和高级区,但该区域仍有大量县域位于经济密度低等级区。1995年,98%的县域处于经济密度分级的低等级和最低等级区。经过20年的发展,这一比例有所下降,到2014年,该区域还有64%的县域处于低等级和最低等级区。而少数民族人口密集区的县域则主要集中在经济密度分级的低等级区。1995年,99%的少数民族人口密集区县域处于经济密度分级最低等级区。经过20年的发展,该区域仍有50%左右的县域未能摆脱经济密度分级的最低等级,72%的县域低于20年间整个西南边疆民族地区经济密度平均水平。

因此,西南边疆民族地区经济密度分别在桂滇两省(区)形成“核心—边缘”的空间分布格局。位于经济密度高等级区以少数民族人口零散区的县域为主,且随着少数民族人口占总人口比例的增加,县域经济密度呈现从高等级区向低等级区扩散的分布态势。

四、结论与启示

基于分解基尼系数和GIS技术,本文对“西部大开发”以来,西南边疆民族地区经济密度差异变动趋势及其空间分异特征进行了分析,研究结果发现:“西部大开发”战略及其相关政策无法缩小少数民族人口不同县域之间的经济发展水平差异;经济密度空间分布格局特征呈现少数民族人口占总人口比例越高的县域越远离经济密度高等级区,经济发展水平越低。

不少学者致力于少数民族地区经济发展滞后的研究:邵志忠(2010)、潘宝(2014)、张大维(2011)等学者指出山高坡陡、石漠化严重、土地贫瘠造成的生态承载力差,自然灾害频发是造成少数民族地区贫困的重要因素之一。[22]-[24]陈碧琼(2013)、廖乐焕(2009) 则主要强调人力资本匮乏会导致少数民族地区经济发展滞后。[25]-[26]庄天慧(2010)、毛燕(2011) 从正式制度的角度分析相关民族政策的影响,结果发现国家政策对少数民族地区经济发展影响的总体效果良好,但仍然需要优化资金投向与使用结构。[27]-[28]罗康隆 (2001)、马琴(2012)、王杰 (2016)、赵培红 (2011)等学者却通过考察民族文化、习俗及宗教信仰等非正式制度发现,少数民族经济会被非正式制度导引,且对少数民族经济的发展具有促进或制约作用。[29]-[32]此外,石鹏娟(2014)、刘鑫(2012)等的研究发现,区域产业结构直接影响着该区域的经济发展速度,合理的产业结构迅速拉动区域经济发展,不合理的产业结构则会减缓区域经济发展速度。[33]-[34]总的来看,自然条件、人力资本、制度安排及产业选择等多种因素都会造成少数民族地区社会经济发展滞后。

前人研究结果部分解释了少数民族地区经济发展滞后的原因。探索具有当地特色的经济发展路径,还需结合世居少数民族资源禀赋及文化特色,挖掘缩小边疆民族地区经济发展差距的路径依赖及路径可塑性。

[1]彭曦,陈仲常.西部大开发政策效应评价[J].中国人口·资源与环境,2016(3).

[2]李国平,彭思奇,曾先峰,杨洋.中国西部大开发战略经济效应评价——基于经济增长质量的视角[J].当代经济科学,2011(4).

[3]淦未宇,徐细雄,易娟.我国西部大开发战略实施效果的阶段性评价与改进对策[J].经济地理,2011(1).

[4]刘生龙,王亚华,胡鞍钢.西部大开发成效与中国区域经济收敛[J].经济研究,2009(9).

[5]唐红祥.广西参与“一带一路”建设的战略思考[J].广西社会科学,2016(1).

[6]唐启明,李美娟.云南民族自治县县域经济发展失衡评价研究[J].生态经济,2014(6).

[7]吕俊彪.城市化与西南边疆少数民族地区的经济发展[J].思想战线,2012(5).

[8] Brunello,G.&Paola,M.D.Training and economic density:Some evidence form Italian provinces[J].Labour Economics,2008(15).

[9]World Bank.World development report 2009,reshaping economic geography[R].World Bank:Washington DC,2009.

[10] Roberts,M.& Chor-chingGoh.Density,distance and division:the case of Chongqing municipality,China [J].Cambridge Journal of Regions,2011(1).

[11]沈体雁,劳昕,张进洁.中国区域经济研究中的经济密度研究框架建构[J].华东经济管理,2013(9).

[12]张晓欢,沈体雁,常旭.“4D”视角下的县域经济[J].开放导报,2013(1).

[13]沈体雁,劳昕,杨开忠.经济密度:区域经济研究的新视角[J].经济学动态,2012(7).

[14]贝涵璐,吴次芳,冯科,刘婷婷.土地经济密度的区域差异特征及动态演变格局——基于长江三角洲地区的实证分析[J].自然资源学报,2009(11).

[15]方明,吴次芳,吕添贵,洪土林.中原经济区土地经济密度区域差异及影响机理[J].中国国土资源经济,2015(6).

[16]武义青,李泽升.京津冀城市群经济密度的时空分异研究——兼与长三角、珠三角城市群的比较[J].经济与管理,2015(3).

[17]代合治,段福庆,周琦.基于不同空间尺度的山东省区域经济差异研究[J].地理与地理信息科学,2015(2).

[18]王洁玉,贺灿飞,黄志基.基于3D视角的京津冀都市圈经济空间分析[J].城市观察,2012(3).

[19]刘运伟.成渝经济区经济发展时空变化特征[J].中国科学院大学学报,2015(2).

[20]徐宽.基尼系数的研究文献在过去八十年是如何拓展的[J].经济学(季刊),2003(4).

[21]Dagum,C.A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio[J].Empirical Economics,1997(4).

[22]邵志忠.从自然资源因素看红水河流域少数民族地区的贫困——广西红水河流域少数民族地区贫困原因研究之一[J].广西民族研究,2010(1).

[23]潘宝.中国少数民族经济发展过程中的自然资源困境[J].贵州民族研究,2014(2).

[24]张大维.集中连片少数民族困难社区的灾害与贫困关联研究——基于渝鄂湘黔交界处149个村的调查[J].内蒙古社会科学(汉文版),2011(5).

[25]陈碧琼,张梁梁.川西少数民族地区经济发展的制约因素研究[J].地域研究与开发,2013(1).

[26]廖乐焕,孙丹.论少数民族地区县域经济发展的主体与主题[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2009(6).

[27]庄天慧,杨宇.民族地区扶贫资金投入对反贫困的影响评价——以四川省民族国家扶贫重点县为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2010(8).

[28]毛燕,毛晓玲.云南民族地区经济发展面临的问题及成因分析[J].黑龙江民族丛刊,2011(5).

[29]罗康隆.论人文环境变迁对民族经济发展的影响——以西南地区为例[J].民族研究,2001(4).

[30]马琴.民族文化对中国少数民族经济发展的导引——以古丈县断龙山乡田家洞村土家族为例[J].贵州民族研究,2014(6).

[31]王杰.影响少数民族经济发展的四种典型非正式制度[J].学术界,2016(10).

[32]赵培红.少数民族聚居地区贫困的非制度根源及其破解[J].开发研究,2011(5).

[33]石鹏娟,冉永春.西部少数民族地区县域经济协调发展研究——以青海省为例[J].贵州民族研究,2014(5).

[34]刘鑫.西南少数民族地区县域经济发展实证研究——以四川省阿坝藏族羌族自治州为例[J].贵州民族研究,2012(4).

﹝责任编辑:陈家柳﹞

THE VARIATION TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE ETHNIC MINORITY REGIONS OF SOUTHWEST BORDERLAND SINCE THE LAUNCH OF WESTERN DEVELOPMENT IN CHINA——Based on Empirical Studies in Guangxi and Yunnan from 1995 to 2014

Luo Jing,Zhuang Zicheng

A new western development policy has been issued in 1999 for the purpose of promoting the economic and social development of the western region and consolidating national defense by taking economic development capacity of the eastern coastal areas.At the very beginning of the 2015,the government launched The Belt and Road initiative.Guangxi,located in the minority areas of Southwest China,aims to become an important gateway for cooperation while Yunnan will built up a center for Southeast Asia and South Asia.In the past fifteen years,the two provinces have made considerable progress in economic development.However,through the decomposition of the Gini coefficient about the economic density in counties from these two provinces and spatial analysis by means of GIS diagram,researchers found out that the denser the ethnic minority population was,the lower the economic development level became,and it has not experienced significant changes in twenty years.Obviously,it is difficult to achieve the fundamental changes through the western development strategies and related policies.Thus,it is imperative to explore the economic development path with local characteristics.

the ethnic minority regions of southwest borderland;economic density;the decomposition of Gini coefficient

【作 者】罗婧,广西师范大学经济管理学院教授,博士,硕士研究生导师;庄紫珵,广西师范大学经济管理学院硕士研究生。广西桂林,541004

F127【文献识别码】A

1004-454X(2017)05-0156-009

国家社科基金项目 “实现‘一带一路’战略部署的西南边疆民族地区市场共同体建设路径研究”(16BMZ108)。