超越问责:中美应急管理结构比较研究

——基于天津港与德州大爆炸分析

周利敏,李夏茵

(广州大学 公共管理学院,广州 51006)

超越问责:中美应急管理结构比较研究

——基于天津港与德州大爆炸分析

周利敏,李夏茵

(广州大学 公共管理学院,广州 51006)

在许多国家,重大化工爆炸事故往往暴露了许多问题,从而成为倒逼政府进行应急管理改革的契机。从“灾害—冲击”维度,中美两国在结构固化、认识结构和舆论制度有趋同之处;从“回应—救援”维度,两国在行动响应、救援失误、流程结构和应急方式具有趋同现象。为了从“表面问责”向“结构反思”、从“应急危机”向“变革契机”转变,需要在问责机制、信息发布制度、危化品应急预案制度、跨部门整体治理、应急行政框架、危化品动态数据库和危化品应急技能培训等方面进行结构性变革,从而克服制度结构、行动结构、认知结构和信息结构等应急“结构固化”局限,最终从“系统思维”层面上促进我国从第一代分灾害应急管理体系、第二代国家应急管理体系向第三代应急风险治理体系的转变。

危化品爆炸;应急管理;应急法制;应急预案;灾害

一、缘起:“问责”亦或反思“血的教训”?

2015年“8·12”天津特别重大爆炸事故日渐远去,人们关注热情逐渐冷却,如不及时进行深刻反思,未来相同悲剧极有可能重新上演。人们往往关注灾害究竟是“天灾”还是“人祸”造成的,停留在将相关责任人员绳之以法就算给“社会一个负责任交代”,仅持有这种观点是片面的。中央政治局常委会议指出这次“血的教训极其深刻”,2016年3月5日,李克强总理在政府工作报告中指出去年发生天津港大爆炸事故特别令人痛心,我们必须认真汲取教训,将这一事件化为应急管理变革“触发事件”,避免类似惨案再次发生。

这几年来,国内危化品爆炸事故不断出现,如2013年山东章丘爆炸事故、苏州市燃气公司爆炸事故、山东省滨州市博兴县重大爆炸事故和青岛中石化输油管道泄漏爆炸等,2014年昆山粉尘爆炸和佛山市爆炸事故及2015年安徽芜湖爆炸等,给社会敲响了严重警钟。无独有偶,国外也发生了多起化学品爆炸事故,仅美国德州韦斯特镇,2013年4月化肥厂爆炸前还发生了3次爆炸,2015年又发生了一次爆炸。这些特别重大的爆炸事故属于典型的“人造灾难”,虽具有“极低发生率”,但会产生“极严重的损害结果”,这对应急管理提出了严重挑战。就应急管理研究而言,西方起步较早,已扩展到自然灾害、经济活动和社会生活各个层面,同时建立了以计算机科学为基础的应急管理模型和仿真模拟系统研究,最近又出现了跨学科研究及大数据研究趋势。国内研究则经历了三个阶段,第一阶段是萌芽期,2003年以前主要聚焦于分灾害管理研究。第二阶段是迅速发展期,“非典”推动了应急管理理论与实践发展。第三阶段是繁荣时期,2008年以来重特大灾害频频发生,应急管理研究也获得了长足发展。本文主要集中几个问题:为什么要选择结构功能主义视角,为什么要进行案例比较,中美两国应急管理结构有何异同,如何从已有经验吸取教训以避免危化品灾害这一“定时炸弹”出现,现有应急管理结构存在什么漏洞及如何完善?

二、文献综述与理论框架

(一)美国应急管理总体性研究

美国应急管理的总体性研究视角主要有:第一,发展历程观。从1950年代洪水与民防事务处置开始,20世纪70年代,FEMA成为全国紧急事件管理领导机构。第二,三重组织观,地方政府是第一反应者,联邦政府给予支持,社会组织参与[1]。第三,“全风险”、“全过程”与“全参与”应急管理模式,呈现出“三位一体”特征[2]。第四,“法律制度授权观”,这是美国应急管理的基本特点。第五,“多方主体应急协调观”,强调整合政府资源、社会资源及协调各方行动[3]。第六,“全社会参与”观,美国吸取2011 年东日本大地震经验,确定了“全国准备”的基本战略[4]。第七,“跨州区域应急管理协作”观,制订了《州际应急管理互助协议》。第八,“应急管理核心能力导向观”,这一目标已经基本完成[4]。

(二)中国应急管理总体性研究

中国应急管理的总体性研究代表性视角主要有:第一,“一案三制”核心观。它是指应急预案,、应急管理体制、应急机制和应急法制,以2003年“非典”为起点,还存在许多不足[5]。第二,“复合危机”趋势观。已出现“单一危机”向“复合危机”管理趋势,目前以“条”为主的“单一灾种”管理框架缺乏全灾种规划[8]。第三,“纵向与模向管理局限观”。应急管理框架呈现出纵向“府际关系”行政化,横向政府部门分工及整合不足[6]。第四,“多中心治理需求观”。2009年南方冰雪灾害中暴露出“强政府—弱社会”应急管理格局不足,需要以“多中心治理观”重构政府—社会关系[7]。第五,“彗星”结构与“彗尾”效应观,目前应急管理出现结构固化与结构演进并存局面[8]。

(三)理论框架

通过文献研究发现,从2003年以来,我国应急管理研究从少到多、从慢到快、从边缘到主流迅速发展起来了。基础研究日益深入,开创性研究成果时有出现,延伸性研究不断增多,但也存在理论研究薄弱、重宏观轻微观和比较研究缺乏等局限。灾害社会科学主要有四大流派,即经典的结构功能主义学派、社会脆弱性学派、社会建构主义学派和社会韧性学派。结构功能主义一直是灾害社会科学的研究主流,以DRC组织类型学为代表,但在应急管理领域中还比较缺乏。

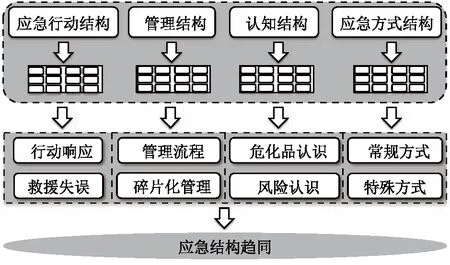

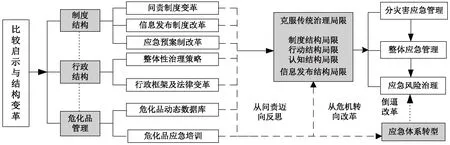

结构功能主义视角首先强调“系统思维”和“整体视角”,比较适合宏观与中观研究。其次,我国应急管理存在许多发展困境,重要原因就是应急管理单一,发展脱离整体系统的“单兵突进”,脱困的根本途径就是回归结构[8]。结构功能主义将应急管理看成一个有机整体,各个组成部分是其中的重要结构,这些结构相互影响和相互作用,它着重对灾害组织绩效进行探讨[9]。结构是指各要素之间的相互关系,在类型上分为外在与内在、物质与非物质、显形与隐形结构等,它不仅指组织结构、制度结构和行动结构等外在显形结构等,还包括认知、思想和文化等内在隐形结构,是一种客观存在事实。它不仅探讨如何使结构“恢复正常”的核心议题[10],以夸兰泰利(Quarantelli) 为首的DRC学派还进一步探讨灾难情境的“变”与“常”,关注结构在灾难发生之后会产生何种变化[11]。本文从应急结构趋同、趋异及变革维度出发,对行动、管理、认知和应急方式等结构进行趋同比较,对应急组织、制度、预警与社会参与等结构进行趋异比较,从制度、行政和危化品管理等结构提出我国应急管理结构变革策略(如图1)。

图1 应急管理结构比较分析框架

三、两个案例:德州大爆炸与天津港大爆炸

库姆斯(Coombs)通过研究西方制药公司爆炸事件,发现在不同危机阶段需要采用不同的应对策略[12],才能有效应对应急管理提出的挑战,因此首先需要对两次大爆炸过程进行描述。

(一)案例选择

选择案例法主要基于三点考虑:第一,由于灾害具有不可预测性、不可重复性和日益复杂性等特征,往往难以进行全面、规范和大规模问卷调查。其次,灾害具有非线性特点,灾害后果不仅具有客观属性,还具有社会建构的属性,难以通过量化途径获得相关认知[8]。最后,研究伦理考虑。由于灾害给民众带来重大精神和心理创伤问题,问卷调查可能会对其心理形成“二次创伤”。选择比较法也基于三方面考虑,首先因为它是社会科学研究的重要方法,夸兰泰利认为这是灾害情境或灾害组织的基本研究法[13]。其次在灾害社会科学领域,已出现案例比较研究。最后通过对“焦点事件”比较,避免“先入为见”的价值陷阱。

进一步的问题是,为什么选择这两个案例?案例比较需要具备一些共性,第一,两个案例都是危化品爆炸,具有可比较起点。第二,两个案例都属于重大的安全生产责任事故,对两国而言都具有非常好的代表性。同时,案例比较也需要明显差异。第一,案例发生背景不同,可以让本研究获得应急管理的比较认识。第二,案例产生后果不一样,2015年美国德州又生了大爆炸,但这次并没有像2013年那样出现人员伤亡,这有利于对二者进行深层次结构性反思。第三,两个案例关键要素有许多不同,例如应急制度、应急组织、灾害预警和社会参与等。

(二)案例介绍

1.美国德州大爆炸

2013年4月17号,得克萨斯州韦斯特镇一家化肥厂发生火灾,在救火过程中,化肥厂受火势影响再次爆炸,威力相当于一颗原子弹或2.1级地震,直径30多米宽火球腾空而起形成高耸入云的蘑菇云,几乎将厂区附近四个街区瞬间夷为平地,造成70人遇难,近两百人受伤,70栋民宅被毁。

紧急救援:大爆炸发生后,6架直升机和所有救护车立即被调派参与救援,地方警察、消防员与志愿消防员等加入救援,数十个镇县派出专业救援人员协助。由于化工厂形成“次生灾难”,第一时间赶赴现场救援的近10名消防员遇难。美国烟酒枪炮及爆炸物管理局派出国家级突发事件应急小组奔赴现场勘查,专业有毒物质处理部门到现场处理,驻德克萨斯州军事部队对爆炸区进行实时空气监测及生化物危害评估。

政府响应:4月17日当晚,州长佩里发表声明称正在密切监控事态发展及调动州内资源提供尽可能援助等。4月18日,白宫网站发布总统声明,联邦政府部署紧急救援工作并安抚人心,警方立即挨家挨户紧急疏散危险区域住户。五所学校全部关闭,周边数公里被严密封锁以防有毒烟雾扩散及引发新爆炸。

善后恢复:2013年4月25日,大爆炸一星期后,奥巴马在为遇难者举行的追悼会上向死难者致哀并安慰受灾民众,强调联邦政府与州政府密切联系,确保搜救和重建需求得到满足。在解除警报后,原本被疏散的当地居民有序回到韦斯特,配合政府开展重建家园工作。

问责反思:爆炸发生五天后,美国化学安全和危险调查委员会发布官方声明,称这一爆炸是完全可以避免的,化肥厂违背了联邦及州法规高危化学品存放要求。事后一个月内,联邦政府和德州政府共同派出专业人员组成调查队。直到2016年,即使事故成因已有结论,联邦、州政府及民间组织仍然拷问化学品管理制度。

2.天津港大爆炸

2015年8月12日,天津滨海新区瑞海国际物流有限公司危险品仓库发生爆炸,能量相当于24吨TNT,造成165人遇难,包括公安消防人员110人,8人失踪,造成798人受伤。

紧急救援:第一次爆炸后,天津消防总队公安消防员和港务局码头专职消防员赶赴现场,遭遇了第二次爆炸,几乎全军覆没。此后,消防官兵及公安民警到达分批次现场抢救。13日7点半,国家卫生计生委从北京等地组织血液药品等医药物资及医疗专家赶赴天津协助救援。13日中午,天津武警总队1500人和8360部队防化中队赶到现场,环保部应急中心迅速赶赴爆炸区域附近,对有毒有害气体进行监测。

政府响应:8月13日凌晨4点,天津市领导第一时间赶到现场,随后党和国家领导人作了一系列重要指示。国务院事故调查组迅速确定新工作思路:由于危化品数量及储存方式不明,暂缓扑灭。同时,密切关注环境监测,调取海关、瑞海公司及其他企业数据,了解堆放危化品及所在位置,派专业人士确认火灾及爆炸物质会不会引起其他灾难。13日下午4点30分,举行了首场新闻发布会。

善后恢复:李克强总理赶赴爆炸现场,看望慰问消防队员、救援官兵、伤员及受灾群众,指示一视同仁牺牲的现役和非现役消防员。天津市滨海新区政府在官方网站公布受损房屋处置细则,同时抓紧进行烈士评定及骨灰安葬等事宜,已出院伤员按照无缝对接和就近理疗原则开通绿色通道,对于不能出门伤员则提供家庭医生,同时加强心理危机干预及建立专业干预队伍等。

事后问责:2015年8月18日,经国务院批准,公安部、安全监管总局、监察部、交通运输部及环境保护部等有关方面组成国务院调查组。2016年2月5日公布了调查结论,认定是一起特别重大生产安全责任事故,瑞海公司是主体责任单位,天津市交通、港口、海关、安监、规划和国土、市场和质检、海事、公安等部门及滨海新区环保、行政审批等单位未认真贯彻落实有关法律法规,违法违规进行行政许可和项目审查,日常监管严重缺失,有关中介和技术服务机构弄虚作假等。

四、结构趋同:大爆炸与中美应急管理比较

博林(Boin)与哈特(Hart)认为,应急管理从来都不是一件简单的事情,组织结构、媒体监督、人员压力及不精确信息等都会影响管理者及其行为[14],大爆炸是由多种复杂因素造成的,结构趋同层面主要体现为应急行动、认知、应急方式和管理等四个结构层面(如图2)。

图2 中美应急管理结构趋同

第一,应急行动响应相似。2003年非典后,中国初步建立全面应急救灾体系,虽不如美国那样全面成熟,但已初步形成统一的行动规范,应急行动日趋规范与专业。例如,两国政府领导人都在第一时间赶赴现场或下达紧急救援命令,救援队在第一时间内也进行紧急救援,医院、卫生和安检等部门参与了救灾工作。赖利(Reilly)认为危机发生后需要立即成立处理小组并将危机隔绝[15],两国在危机爆发后都迅速成立了专门小组。面对重大的事故灾难,国家相关部门需要在24小时内参与救灾行动,以便国家迅速调集大量资源和专业力量应对灾难及提供专业性指导意见。努纳美克(Nunamaker)等指出在应急处置阶段还需对专门小组提供资源帮助[16],两国在大爆炸后都调动了各种资源协助专门小组进行应急处理。

第二,应急救援失误相似。杜福特(Dufort)认为在突发事件中,由于管理者急着在最短时间内控制风险及降低不确定性[17],意味着采取相应行动失误风险的增加。由于危化品具有易燃易爆的性质,但天津港和德州大爆炸都反映了相关的危化品应对经验及管理制度缺乏,消防员在第一时间内进行了紧急救援,都没有料到会发生“次生灾害”,都出现了消防员伤亡的重大失误。虽然消防员第一时间奔赴现场勇气可嘉,但由于缺乏危化品应急预案及日常的应急演练而酿成惨案。当灾害初次发生时,政府官员和现场指挥人员也都误以为这是一起普通火灾,按照一般的应急方案进行应对,其紧急救援决策存在明显失误。

第三,结构固化及碎片化管理相似。在天津大爆炸中,安检部门、危化品管理机构及海港管理局等在安全生产、安全管理和应急处理中职责模糊,纵向是一套体系,横向是另一套体系,横向政府不同部门之间形成了条条框框的碎片化关系,容易导致“应急失灵”和“组织失效”。德州大爆炸事故也反映出了类似问题,从20世纪30年代开始,美国灾害应急响应和救助指挥就掌握在不同部门中,指挥分散情况非常严重,美国试图建立以联邦紧急事务管理署为中心的整体性救灾机制,但在德州大爆炸中碎片化管理问题依然突出,明显缺乏对化学品运输、储藏及应对的整体性管理或跨域管理机制,两国在“管理—碎片化”方面具有相似性。

第四,应急管理流程结构相似。布赖恩(Brien)认为美国综合应急管理主要包含三大制度:“全危险方法”是对所有灾害进行统一管理,“应急管理信息系统”将各种灾害管理机构信息进行共享,“应急管理循环流程”包括减缓、准备、响应和恢复的全程管理流程[18]。2003年非典之后,中国建立了“一案三制”体系,2007年又出台了《中华人民共和国突发事件应对法》,建立了应急管理循环即PPRR管理模型,分为预防、准备、响应和恢复四个阶段,形成了以时间为主轴的链式管理流程模型,在这一点上两国具有相似性。

第五,危化品认识结构不足相似。危化品大爆炸是死亡人数最多的灾难事故类型之一,需要引起社会各界高度重视,但两次大爆炸均反映了危化品认识结构性缺乏。在德州爆炸事故中,涉事化工企业不知道如何安全存放危化品,消防员没有接受过危化品应对培训,对硝酸铵和危化品缺乏正确的认知。虽然相关部门要求消防员撤离现场,但消防队长没有下达命令,在“二次灾害”中,再也没能走出来。天津大爆炸反映相关部门对危化品风险缺乏正确认识,消防员没有撤离火灾中心,没有针对危化品进行专业灭火。化学品火灾不同于其他火灾,化学物相互反应会造成难以预料变化,会迅速引发其他危化品连环爆炸。而且,某些化学品用水无法扑灭,两国消防员缺乏危化品风险认识是极为相似的。

第六,前期常规应急方式相似。应急方式结构包括常规与特殊应急两种类型,德州大爆炸是一起由一般危化品引发的灾难事故,消防员采取常规方法进行灭火。虽然有害物质小组赶到现场进行特殊处理,但前期基本上以常规方法为主。天津大爆炸由特殊而非一般危化品引起的,在首次长达半个小时救灾过程中,消防员一直使用水与泡沫灭火降温。危化品燃烧时,贸然用水或泡沫进行抢救可能会导致化学反应加剧,从而造成“二次爆炸”。换句话说,特殊危化品引发的火灾一般不能采用常规应急方法,需要专门的危化品应急方案(如使用沙土盖灭)加以应对。这两次大爆炸前期都采用了常规方法应对,都造成了重大的救灾失误。

总之,从“灾害—冲击”维度,两国应急管理在结构固化、认识结构和舆论制度有许多相似之处,而在“回应—救援”维度,两国在行动响应、救援失误和流程结构也具有趋同现象。

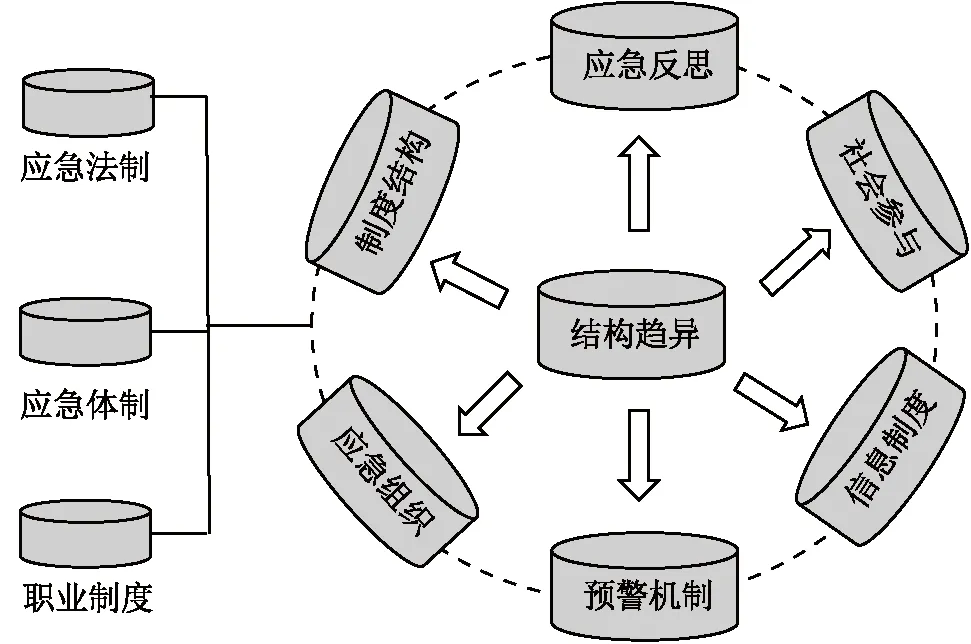

五、结构趋异:大爆炸与中美应急管理比较

大爆炸也呈现出两国应急管理结构趋异现象,结构趋异分为应急组织、制度结构、预警结构、社会参与和应急反思等五个层面(如图3)。

第一,应急法制不同。德州大爆炸虽然存在救援失误,但整个应急过程体现了应急法制相对完善的特点。早在1950年,美国制订了《灾害救助及紧急援助法》。1988年,出台了《斯塔福德减灾和紧急援助法》,赋予联邦应急管理署在灾害应对、准备和减灾等领域更多权限。1992年出台《联邦应急计划》,2004年的《国家响应计划》建构了综合应急管理框架。2005年,提出了《国家应急反应框架》。相对而言,我国法制还比较单一,2007年颁布了应急管理领域的基本法即《中华人民共和国突发公共事件应对法》,标志着我国应急立法进入了新高度,但系列性和专门性的应急法制仍然缺乏。虽然后来也制定了《危险化学品安全管理条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等,但在安全评估和环境评估等方面专门法制还非常薄弱。天津大爆炸不仅反映法制建设明显不足,还出现漠视既有法制及“立而不行”等问题,二国属于“法制驱动模式”及“体制驱动模式”的不同。

图3 应急管理结构趋异

第二,应急管理体制结构不同。在“府际关系”层面,美国应急救灾体制分为联邦和州两级,呈现出合作与制约的特点。德州大爆炸发生后,州政府首先启动应急预案进行救援,同时第一时间上报联邦政府,联邦下派应急小组与州政府一同救援。紧急救援过后联邦应急小组撤离,地方政府负责灾后重建工作。这一体制优点是地方政府能快速、准确开展应急行动,缺点是面对重大灾害时州政府向联邦政府求助程序繁琐。在天津大爆炸中,应急救灾流程是当地政府或相关单位先行处理,同时上报国务院应急办,应急办派出专家小组与地方政府共同进行应急救援,紧急救援后专家小组撤离,地方政府负责善后工作,国务院和地方政府共同承担灾后重建工作。虽然我国出台了《泛珠三角区域内地九省(区)应急管理合作协议》,但针对的是不同省份的横向合作关系,与美国《州际应急管理互助协议》相比,部门合作缺乏明确的协调机构及机制,没有统一应急指挥权及跨区域应急预案体系[19]。

第三,消防员职业制度不同。美国消防员分为职业制和义务制两种,消防员有着非常严格的筛选制度,学历最低标准是高中,很多部门要求至少具有两年制火灾专科学历,甚至需要大学本科学历。职业消防员是一个英雄般职业,平均薪资远超地方平均工资。业余消防员虽没有工资,但享受健康保险、生命险、残疾保险、养老抚恤和税收减免等政策。中国消防员主要有公安消防部队、企业与政府专职消防队及志愿者三种类型,公安消防队实行现役军人制,占全国60%以上,约有23万人。近年来,现役消防编制紧缩,地方开始大量招收合同制消防员,数量基本与现役消防员等同。公安消防员和专职消防员一般依法享受保险和福利待遇,但专职消防员福利水平与美国相比差距较大,造成专职消防员流动性较大,我国的消防体制需要进行反思与变革。

第四,应急管理组织不同。1979年,美国将各救灾单位合并成立“联邦紧急事故管理署”,2003年并入“国土安全部”,作为应争管理的最高领导机构,直接受总统领导。同时,在全国各地建有直属的应急办事处,4000人随时待命。同时还制订了“国家应变架构”,统一各政府机关的应急管理行动,并建立全国性 “国家突发事件管理系统”。2003年“非典”后,我国应急救灾体系从原来的单一灾种向综合性灾种发展,将自然灾害、生产事故、公共卫生和社会安全等统称为“突发事件”,并建立了应急管理办公室,直接隶属于国务院。同时,实行“分类管理”原则。天津大爆炸体现了党中央和国务院统一指挥下充分调动各方力量和资源及时行动优势,但中央层面没有专业应急管理机构,国务院应急办只具有协调功能,没有直属专业应急救援队伍,也不是各地应急办直接领导机构。

第五,应急预警不同。德州大爆炸并不能掩盖美国“预防重于救急”或“预防导向型救灾”的核心理念,非常注重预防和减缓作用,FEMA推崇理念是“预防上投资一美元,恢复上节约两美元”。大爆炸后,美国进行了深刻反思,再次从制度和行动上强调应急预防的优先地位。中国虽然也强调灾前预防工作,但在实践中体现的是“结果导向型救灾”特点[20],地方政府重视灾后应急救援与处置,在预防、准备、预警和监测等方面投入不足。美国的预警设施遍布各地,较为发达,我国这些年虽然有了长足进步,但在许多偏远地区仍然缺乏预警设施。在危化品预防设施方面,可以安装火警报警器、有毒气体监视器及温度监视器等,能有效预防及处理危化品事故,将风险和损失降到最低。

第六,危机信息发布制度不同。大爆炸发生后政府首先要面对媒体无情审判,库姆斯(Coombs)和霍拉戴(Holladay)指出危机最初响应会奠定日后人们对于组织及危机的感知[21],最好的办法就是立即回应,保持沉默是最糟的策略选择。政府有责任第一时间向媒体公布灾害事件真相以避免谣言滋长,德州大爆炸后,政府立即通过媒体进行信息披露,这有利于政府进行形象管理。在天津大爆炸中,地方政府前后共举行了十一场记者发布会,每次几乎都导致4个以上“次生舆情”而受到众多质疑:为何不及时公布相关信息、爆炸现场是否有700吨氰化物、为何5小时后才辟谣及为何信息源不统一等。李克强总理抵达爆炸现场后针对谣言四起现象表示“权威发布跟不上,谣言就会满天飞”,反映地方政府无论在立即回应策略方面,还是运用其他策略方面都存在明显缺陷,因此,需要通过问责或反思教训倒逼地方政府进行危机信息发布制度改革,以加强政府应急管理的权威性。

第七,社会参与不同。克雷普斯(Kreps)认为在灾害事件中,灾民拥有社会支持越多,越有利于灾民恢复[22]。在德州大爆炸中,FEMA聘请了大量具有专业知识及应急技巧的志愿者队伍,强调“全社会参与”,注重调动民众、应急管理人员、社会组织领导人及政府官员参与应急救援的积极性,称为“跨部门协力”扩张架构。同时,非常重视对志愿者进行应急培训,视为政府的“联动伙伴”和紧急救援的“应对主力”。在天津大爆炸中,体现了政府主导的应急救灾模式,出现了社会组织参与应急救援不足现象,虽然有安全和规范等方面的考虑,但民间组织参与不足也是事实。近年来,我国民间组织参与救灾数量和频率呈上升趋势[23],但是构成复杂且分散,在实践中容易形成无序局面,需要建构民间组织和政府之间“公私协力”、“多元参与”和“多元治理”机制[24],使其在应急救援中发挥更大作用。

第八,应急反思不同。夸兰泰利(Quaranteli)认为灾害事件之所以酿成为灾难,主要不是事件本身,而是政府、社群及个人层次等原因导致[13]。德州爆炸案这一“积淀事件”在美国社会中产生了广泛影响,美国政府进行了长达两年的追踪调查与反思,采取了一系列行政和制度改革。例如,美国政府因此专门颁布《紧急情况及公共有权知道法》一系列制度,同时要求各州成立紧急响应中心和地方应急计划委员会。2015年德州又发生了一起危化品爆炸事故,这次没有出现伤亡报告。通过总结2013年大爆炸原因,美国政府修订了相关法制,加强了对化工厂的安全检查。天津大爆炸给人民留下了惨痛记忆,问责是必要的,但还需要对灾难进行深层反思,推动政府进行应急管理制度改革。这些年,我国危化品事故呈增长趋势,政府面临的安全生产压力也越来越大,这固然与工业高速发展有关,但也与各级政府只注意效率,不重视安全生产有关。我国虽制定了《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营管理办法》、《港口危化品管理规定》等法制,但还缺乏专门的危化品应急管理法制,许多法制在执行过程中似乎变成了吓唬“麻雀”的“稻草人”。2016年2月,天津出台了《危险化学品企业安全建设实施方案》,但还没有上升到国家层面。2016年11月29日,在吸取大爆炸教训基础上,国务院办公厅印发了《危险化品安全综合治理方案》,开展为期3年的危化学品安全综合治理,为进一步的反思、配套性制度改革及制度执行变革奠定了良好基础。2017年5月31日,天津港再次发生大火灾,虽然没有造成人员伤亡,但也反映了不能放松2015年天津港大爆炸悲剧有可能再次发生的警惕。

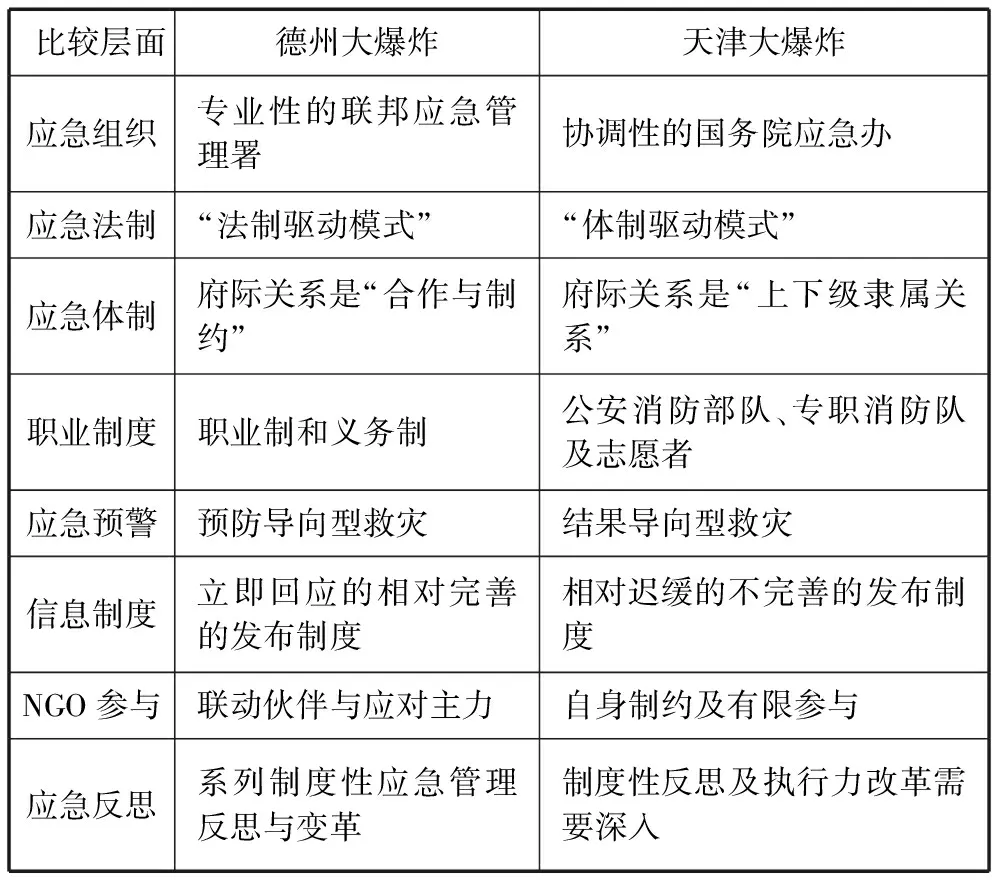

综上所述,两次大爆炸体现了中美在应急管理上的结构趋异,主要有专业性与非协调性、法制驱动与体制驱动、合作制约与上下隶属、职业制与专职制、预防导向与结果导向、应对主力与有限参与、系列反思与反思欠缺的区别(如表1)。

表1 大爆炸中两国应急管理结构比较

六、比较启示及治理变革

在许多国家,重大危化品爆炸事故往往会暴露出许多问题,人们对于同一或其他地方是否会发生类似事故的关注会大大增加,从而成为倒逼政府进行应急管理变革的契机,即所谓的“焦点事件相关政策变革”(event-related policy change)。通过对两次大爆炸进行比较,为我国应急管理提供重要的变革启示(如图4)。

第一,问责制度变革反思。罗伯特(Robert)与洛伊陶(Lajtha)认为应急管理的焦点是在面对危机时如何学习与反思,以避免或降低类似危机的发生,这样才能真正使得管理者有能力处理类似的非预期危机[25]。天津大爆炸后政府进行了严肃问责,处罚了一批相关责任人,国务院反复强调在问责基础上重视对事故真相的了解,促使政府和民众真正从事故中学习与总结教训。目前问责制形成的直接原因是由于突发事件的推动,还存在许多不足,需要从“事后问责”向“事先预防”和“风险问责”转变[26],因为对付灾难最有效的方法是预防(preventive)。而且,现有问责制使得许多人关心灾害后果承担,不愿采用新的应急理论和方法,可能会使相关人员失去学习机会而导致创新不足。例如,复杂成分可燃性研究是一个国际学术界前沿问题,针对这一研究已出现了一些新成果,但目前并没有将这一安全领域的最新成果运用到实践中来。

图4 应急管理结构变革框架

第二,危机信息发布制度变革。信息发布制度是应急管理最被人关注的环节之一,天津政府面对舆论关心的一些核心问题反应迟钝,多次出现“不知道”、“不掌握”和“无法回答”等词眼。李(Lee)在飞机因天候因素造成失事的应急管理研究中发现,否认策略会让民众感知组织应负更多的责任,从而对组织产生系列的负面印象[27]。因此,福尔图纳托(Fortunato)指出当危机爆发后,管理者首要任务就是立即采取形象修复策略[28],及时降低或扭转民众对政府的负面印象。而且,在不同危机发展阶段,需要灵活使用相应的舆论应对策略,如合理化、同情、歉意及补充策略等[12],天津大爆炸反映了危机信息应对策略及发布制度需要进行结构性变革。

第三,应急预案制度有效性变革。卡斯蒂略(Castillo)认为危机预案管理模型由三个要素构成,即危机战备、危机响应和危机善后制度[29]。在德州大爆炸中,消防部门没有专门的危化品应急预案,也没有针对硝酸铵引起的火灾进行过演练。因此,联邦应急管理局加强了与各州地方应急管理中心合作,帮助各州制定专门危化品爆炸应急预案。在天津大爆炸中,也没有建立专门的应急预案,消防员没有相关的危化品火灾应急演练。而且,即便制定了相关预案,但大多流于形式,缺乏实操性与有效性。因此,我国需要实现常态性与非常态性危化品预案的有机结合,并制定相应的应急预防措施,如控制人员接触、远离人口居住或密集的区域、密封包装、相隔足够距离及禁止烟火等措施。在2017年5月31日天津港火灾中,由于附近空旷,周边无居民和企业,因而没有造成人员伤亡。同时,还需要加强危化品紧急救援与疏散演习,通过分类分层、情景模拟及演练并举等途径增强地方政府、消防员和公众应对危化品灾害的能力。

第四,跨部门整体治理策略。康福特(Comfort)等学者指出跨部门协调与合作能有效提高应急管理的绩效[30],在德州大爆炸中,事故的直接诱因是硝酸铵,根本原因是由于硝酸铵监管分散在联邦和州各个行政机构之间。针对这一现象,德州议会举行了多次听证会,讨论将监管职权集中同一机构的可能性。奥巴马也于2013年8月签署行政法令,要求各级联邦机构与州政府合作。在天津大爆炸中,也存在危化品管理部门众多、职责重叠、垂直和横向管理混乱及应急监管分散等问题。由于应急管理往往具有“跨域”或“跨界”治理特点,需要在互惠与协作基础上,建构跨部门、开放性、全风险和协同治理的整体应急管理框架。

第五,应急行政框架及法律改革。德州大爆炸成为推动美国应急管理改革的“政策之窗”,倒逼美国进行行政和法律改革。奥巴马在行政令中要求各级联邦机构与州政府制定或更新相应的规章制度,从系统上提高整个化工行业的安全性。2014年5月,联合工作小组详细阐述了过去一年联邦政府为了提高危化品行业安全性而做出的种种行政和立法改革。天津大爆炸的发生与不严格遵守安全规定有关,也与应急行政框架及安全法律漏洞百出有关,因此应急行政及法律需要进行相应改革。例如,大爆炸发生前天津市签署了《危险化学品经营许可证管理办法》,规定取得港口经营许可证企业在港区内从事危险化学品仓储经营,不需要取得危险化学品经营许可证,这是具有明显漏洞的制度安排。

第六,危化品动态数据库建构。美国境内硝酸铵的储藏地点和方式属于政府秘密,普通居民没有办法查询住所附近是否有危化品仓库。而且,应急人员也没有危化品动态数据,对事故现场的危化品状况也不清楚。在天津大爆炸中,地方政府对于存放的危化品没有尽告知义务,消防员也不了解危化品相关情况。康福特等学者认为运用信息科技技术,有利于提高应急管理对抗风险的能力[40]。因此,中美两国都需要建立危化品公共动态数据库,构建网络化协调和监督机制,让公众参与到公共安全监督中。虽然,一些数据涉及到国家安全问题,但可通过“脱密化”和“脱敏化”处理后公开相关数据。

第七,危化品应急技能动态培训。墨菲(Murphy)的研究发现非线性动态管理能有效监督应急管理过程及提高应急效率[31],同样这也是提高消防员应急技能的基本途径。德州大爆炸反映应急救援人员缺乏危化品专业应急技能,2013年8月,美国联邦政府发布了《关于硝酸铵的储藏与管理的指导意见》,共有19页,这是美国首次发布专门针对硝酸铵安全管理文件。美国国土安全局和环境保护局也加大了对地方政府、消防机构及公众危化品安全培训和宣传。在天津大爆炸中,如果事先建立较为完善的应急机制,灾前建立了专门危化品安全管理法制,并且得到严格执行,同时通过报纸、杂志、电视和网络等途径进行相关教育,这一惨案或许就不会发生。2017年5月31日天津港又发生了火灾,为了控制火势,消防队员在货场四周架起了数台高达十几米的机械臂,利用机械臂的高度从上往下喷水灭火,这明显吸取了2015年大爆炸教训,在不明原因情况下没有冒然派消防员直接灭火,这与相应的应急技术培训、知识宣传及经验总结的努力分不开。此外,应急管理需要摆脱“人祸论”思维,因为这会导致人们不太关注安全文化、为何会引起爆炸、如何处理爆炸事故以及总结相关经验教训以避免类似悲剧重演,而这是目前应急管理亟须解决的重要议题。

我国灾害风险与公共安全形势非常严峻。通过深入探讨中美应急管理的结构趋同与趋异,有利于从“结构回归”角度健全我国应急管理体系。比较研究表明,我国应急管理需要从“表面问责”向“结构反思”、从“应急危机”向“变革契机”转变,以克服跨界治理、制度结构、行动结构、认知结构和信息结构等应急“结构固化”的局限,最终从“系统思维”层面促进我国从第一代分灾害应急管理体系*这是指根据不同的灾害类型及不同部门建立的应急管理体系,例如根据起因分成人为灾害或自然灾害的应急管理体系,或者根据原因、发生部位和发生机理划分成的地质灾害、天气灾害、环境灾害、生化灾害和海洋灾害等成立的应急管理部门,导致应急管理分散、重叠、冲突及低效等现象出现。、第二代国家应急管理体系向第三代应急风险治理体系的积极转变。

[1]郭太生.美国公共安全危机事件应急管理研究,中国人民公安大学学报[J].2003(6): 16.

[2]王宏伟.美国应急管理的发展与演变, 国外社会科学[J]. 2007(2): 53.

[3]闪淳昌,周 玲,方 曼.美国应急管理机制建设的发展过程及对我国的启示[J].中国行政管理, 2010(8): 100-105.

[4]游志斌,薛 澜.美国应急管理体系重构新趋向:全国准备与核心能力[J].国家行政学院学报,2015(3): 118.

[5]刘 霞,严 晓.我国应急管理一案三制建设:挑战与重构[J], 政治学研究,2011(1):94.

[6]陶 鹏.中国应急管理纵向府际关系:转型、挑战及因应[J].南京社会科学, 2015(9): 91.

[7]王光星,许 尧,刘亚丽.社会力量在应急管理中的作用及其完善——以2009年部分城市应对暴雪灾害为例[J].中国行政管理,2010(7): 67.

[8]张海波,童 星.中国应急管理结构变化及其理论概化[J].中国社会科学, 2015(3): 58,67, 58-68,24,67.

[9]TIERNEY K J. From the margins to the Mmainstream? disaster research at the crossroads. Annual Review of Sociology[J]. 2007, 33(2): 503-525.

[10]STALLING R A. Weberian political sociology and sociological disaster studies[J]. Sociological Forum , 2002, 17(2): 281-305.

[11]ROSENTHAL U. Future disasters, future definitions[Z]. In QUARANTELLI E L. (Ed.), What Is a Disaster? Perspectives on Question. London: Routledge. 1998, 232-254.

[12]COOMBS W T. West pharmaceutical’s explosion: structuring crisis discourse knowledge[J].Public Relations Review, 2004, 30(4): 467-473.

[13]QUARANTELLI E L. Where we have been and where we might go[Z]. In QUARANTELLI E L. (Ed.), What is a Disaster? Perspectives on Question. London: Routledge, 1998: 370-382.

[14]BOIN A& HART P. Public Leadership in times of crisis: mission impossible? [J]. Public administration review, 2003 63(5): 544-553.

[15]REILLY A H. Are organizations ready for crisis? a managerial scoreboard [J].Columbia Journal of World Business, 1987, 22: 79-88.

[16]NUNAMAKER J F J. et al. Organizational crisis management systems: planning for intelligent Action[J]. Journal of Management Information Systems, 1989, 5(4):7-31.

[17]ROUX-DUFORT C. Is crisis management (only) a management of exceptions? [J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2007, 15(2): 105-114.

[18]BRIEN G O. UK Emergency Preparedness: A step in the right direction [J]. Journal of International Affairs, 2006, 59(2): 63.,

[19]卢文刚, 黎舒菡.中美省、州级政府间应急管理协作比较研究——以“泛珠三角”和EMAC为例[J].北京行政学院学报, 2015(5):28.

[20]周利敏.“离灾优于防灾”:国际灾害治理政策创新及对中国启示[J].北京行政学院学报, 2015(1): 7-14.

[21]COOMBS W T& HOLLADAY S J. Communication and attributions in a crisis: an experiment Study in crisis communication[J].Journal of Public Relations Research, 1996(8): 279-295.

[22]KREPS G. Disaster as a Systemic Event and Social Catalyst[Z].// QUARANTELLI E L (Ed.),What is a Disaster? Perspectives on Question. London: Routledge. 1998: 153-167.

[23]周利敏.灾后重建中非正式制度的非正式功能及类型化分析[J].人文杂志, 2016(2): 102-104.

[24]LOUISE K. Comfort, Rethinking Security: Organizational fragility in extreme events[J]. Public Administration Review, 2002, 62(2): 98-107.

[25]ROBERT B &LAJTHA C. A new approach to crisis management[J] . Journal of Contingencies and Crisis Management, 2002(10): 181-191.

[26]张海波,童 星. 公共危机治理与问责制[J]. 政治学研究, 2010(2): 50-56.

[27]LEE B K. Audience-oriented approach to crisis communication: A study of Hong Kong consumers’ evaluation of an organizational crisis [J].Communication Research, 2004(31): 600-618.

[28]FORTUNATO J A. Restoring a reputation: The Duke University lacrosse scandal [J].Public Relations Review, 2008, 34(2):116-123.

[29]CASTILLO C. Disaster preparedness and business continuity planning at Boeing: An integrated model. Journal of Facilities Management, 2004, 3(1), 8-26.

[30]COMFORT L K, SUNGU Y. JOHNSON D &DUNN M. Complex systems in crisis: Anticipation and resilience in dynamic environments [J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2001, 9(3): 144-158.

[31]MURPHY P. Chaos theory as a model for managing issues and crises [J]. Public Relations Review, 1996,22(2): 95-113.

(本文责编:辛城)

BeyondAccountability:AStructuralContrastStudyonDisasterEmergencyManagementbetweenChinaandUSA——ACaseStudyonExplosionsinTianjinandTexas

ZHOU Li-min, LI Xia-yin

(SchoolofPublicAdministrationofGuangzhouUniversity,Guangzhou510006,China)

A contrast and comparison study on explosive disasters in Tianjin and Texas show us that there are some similarities and differences in structure of emergent management. They are similar in structure solidifying, cognitive structure and system of public opinion from the perspective of disaster and shock and similar in response to disaster, mistakes in rescue,procedure structure and ways on emergent occasions from the perspective of response and rescue. However, they differ in such aspects in structure as speciality and coordination, system driven and law driven, control from cooperation and subordinate relationship, professional system and full time system, prevention and consequence orientation, emergent response and relative slow, social reaction and limited participation, systematic reflection and lack in reflection and so on. In order to change the system from accountability to structural reflection and turn crisis into opportunity, we’d better overcome such shortcomings as failure in classic management, false and cross-border management, underlying rules for emergent management by reforming such structures as accountability system and emergent pre-arranged plans for dangerous chemicals, information broadcasting system, overall cross-border governance, administrative system for emergency, dynamic data base, training skills in dealing with dangerous chemicals in emergency and so on, thus overcoming the inflexibilities in system, action, cognition and information to positively transform our emergent management system from the first stage of separating emergent system for disasters to the second stage of overall national emergent system and finally to the third stage of emergent risk management system.

explosion of dangerous chemicals; emergent management; emergent laws; emergent pre-arranged planning; disaster.

2017-01-16

2017-08-20

2015年广州市教育科学十二五规划面上重点课题“特大城市应对突发性灾害的社区教育研究”(1201522893)阶段性成果。

周利敏(1977-),广州大学公共管理学院副教授、广州大学南方灾害治理研究中心执行主任,博士。

D668;C916;D638

A

1002-9753(2017)10-0012-11