“后发制人”与“突然反击”

——论中国在1960年代的边境战争模式

杜哲元

“后发制人”与“突然反击”

——论中国在1960年代的边境战争模式

杜哲元

本文的立论基础是60年代中国特殊的安全形势和对外战略以及1960年代中国国内政治经济形势大体上的一致性。在此基础上,本文比较分析了1960年代中国与两个周边大国(印度和苏联)发生的两场边境战争,通过分析比较它们的个性与共性,本文发现中国在这两场边境战争上的战争模式有着高度的相似性,它可以概括为战略态势上的“后发制人”和作战方式上的“突然反击”,它有着以下五个特性:1.有限性、2.政治性、3.被迫性、4.充分性、5.迅猛性。在对其进行分析和归纳之后,本文运用国际关系层次分析法从国际体系、交战国家及其领导人这三个层面对这一战争模式的出现和实现原因进行了探究。最后,本文评估了该战争模式的军事政治效果和它对国际体系以及交战国家的影响。这一研究的现实意义在于,通过发掘中国在不同时期运用战争来应对不同的边境领土冲突时的共性因素,或能够为研判今后中国在面对边境领土冲突时的政策选择提供一定的参考。

边境战争;后发制人;突然反击;层次分析法

一、问题背景与文献回顾

相对于冷战时期的其他年代,中国在60年代的安全形势和对外战略有着明显的特殊之处。无论是50年代与苏联结盟的“一边倒”战略,还是70年代和80年代前期的与美国加强关系和“一条线”战略,在两极格局中,中国都会争取其中的一极,加强与它的战略关系而反对另一极。但在60年代,中国的安全形势表现为中苏分裂、中美对立,中国同时与体系中的两极为敌;在对外战略上则是以反帝反修的“两个拳头打人”战略为主。

在这种特殊的安全形势和对外战略下,中国与国际体系中的两个周边大国(印度和苏联)之间各发生了一场边境战争。一场爆发于60年代初期(1962年10月20日~11月22日),另一场爆发于60年代末期(1969年3月2日、15日和17日);一场爆发于中国的西南边境,另一场爆发于中国的东北边境。

一方面,这两场边境战争有着诸多的不同之处:在战争规模上,中印边境战争无论在参战人数、伤亡人数、战争持续时间和战争波及范围上都要远远超过中苏边境战争。在战争对象上,苏联作为两极格局中的一极,它的国力和影响远非印度所能相比。就战争爆发时中国所面临的国内国际形势而言,在中印战争爆发时,尽管中苏分裂已经加深且公开化,但却尚未走向彻底分裂。尽管当时中国国内经济发展形势严峻,但政治和社会形势却非常稳定。而在中苏边境战争爆发时,中苏关系已经彻底分裂,中国国内正处在“文化大革命”的第四个年头。就战争的影响而言,中印边境战争对印度的影响要大于它对中国的影响,中苏边境战争对中国的影响要大于它对苏联的影响,中苏边境战争对国际政治的影响要大于中印边境战争的影响。

然而,另一方面,这两场边境战争又有着诸多相似之处:在体系层次上,这两场战争都爆发在两极格局之下。在国家层次上,如前文所述,中国在整个60年代的安全形势和对外战略有着高度的一致性。在国内政治上,中国自50年代后期开始趋向于左转,与此相应的是60年代中国经济形势的恶化。当然,这些都是宏观层面上的相似性,进而在中国所运用的具体的战争模式上,这两场边战争亦有着高度的相似性,这即是战略态势上的后发制人和作战方式上的突然反击。

学术界关于这两场边境战争的研究大致可以分为两类,第一类侧重于战争史研究,它们多从战役和战争角度来介绍战争的背景、经过和结果,特别是一些战争亲历者的回忆录或访谈录,为我们提供了诸多具体而深入的材料与数据。①国内这方面的关于中印边境战争的比较有价值的资料有:魏碧海:《中印边境自卫反击战亲历者述说历史秘辛藏字419部队与中印边境自卫反击战刘伯承元帅亲自指导第二阶段作战方针——雄狮搏鸡阴法唐将军访谈录》,载《军事历史》,2005年第2期;常哥、宋金:《毛泽东在中印之战前后》,载《文史月刊》2003年第3期;王宏纬著:《喜马拉雅山情结:中印关系研究》,中国藏学出版社1998年版,第225~235页;王中兴:《60年代中印边境冲突与中国边防部队的自卫反击作战》,载《当代中国史研究》1997年第5期。国内外关于中印边境战争的研究成果明显多于中苏边境战争(珍宝岛事件)的研究成果,国内这方面的涉及中苏边境战争的资料和研究成果有:李可、郝生章著:《“文化大革命”中的人民解放军》,中共党史资料出版社1989年版,第313~326页;王永钦:《1966-1976年中美苏关系纪事(连载一)》,载《当代中国史研究》1997年第4期,第118页~126页;徐焰:《1969年中苏边界的武装冲突》,载《中共党史研究资料》1994年第5期。在这其中尤值得一提的是军事科学院、成都军区、兰州军区、新疆军区和西藏军区在上世纪90年代初合编的《中印边境自卫反击作战史》一书,这本书的最后部分总结了中国在中印边境自卫反击作战的基本经验,主要包括外交政策、战役战术、政治工作、后勤建设与民族政策这五个方面,②中印边境自卫反击作战史编写组:《中印边境自卫反击作战史》(内部本),军事科学出版社1994年版,第180~189页。而战役战术层面的经验与本文的研究主题有较大的关系,该书认为这个层面的经验主要有以下四点:(1)必须将传统的集中优势兵力打歼灭战的作战原则与中印边境地区的实际相结合;(2)大胆穿插迂回包围,分割歼灭,侧后突击;(3)严密搜剿、搜堵结合、分片包干、反复搜寻;(4)指挥样式做到战术行动、战役组织、战略决策相结合。③同上,第182~184页。

第二类侧重于外交史、外交政策和边界政策研究,这类研究多从宏观的国际和国内因素来分析边境战争与它们之间的互动与关系,在此战争本身已不再是研究的主体而只是其中的一个分析因素,战略性、理论性与综合性是这类研究的特性。④国内这方面的关于中印边境战争的研究成果有:王宏纬:《1962年边界战争及其对中印关系的影响》,载《南亚研究》2002年第2期;刘颍玮:《中印边境战争起因剖析》,载《军事历史》1998年第5期;沈志华:《难以弥合的裂痕——苏联对中印冲突的立场及中苏分歧公开化》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2009年第6期;戴超武:《中印边界冲突与苏联的反应和政策》,载《历史研究》2003年第3期;房功利:《中印边境自卫反击战再辨析》,载《理论学刊》2004年第3期;王栋:《论1962年中印边境冲突与中美关系》,载《国际政治研究》2016年第3期;尹继武:《单边默契、权力非对称与中印边界战争的起源》载《当代亚太》2016年第5期。国内这方面关于中苏边境战争的研究成果有:李丹慧:《1969年中苏边界冲突:缘起和结果》,载《当代中国史研究》1996年第3期;牛军:《1969年中苏边界冲突与中国外交战略的调整》,载《当代中国史研究》1999年第1期;何慧:《美国对1969年中苏边界冲突的反应》,载《当代中国史研究》2005年第3期;王成至:《美国决策层对1969年中苏边界冲突的判断与对策》,载《社会科学》2006年第5期;张杰、宋卓如:《尼克松政府对中苏冲突的评估、分析与决策》,载《国际论坛》2013年第2期;陶季邑:《美国学术界关于中苏珍宝岛武装冲突的研究》,载《军事历史研究》2016年第6期;牛军:《冷战与中国外交决策》,九州出版社2014年版;沈志华、李丹慧:《战后中苏若干问题研究:来自中俄双方的档案文献》,人民出版社2006年版;沈志华主编:《中苏关系史纲:1917~1991年中苏关系若干问题再探讨》,社会科学文献出版社2011年版,第428~438页。这类研究为本文运用国际关系层次分析法去分析中国在1960年代的边境战争模式的相关原因和影响提供了大量的资料和丰富的观点。

但是就目前的研究现状而言,把这两场边境战争结合起来放在一定的时代条件下来考察它们共性问题的研究并不多,就中国以武力应对边界争端之因的研究,国内外学术界比较有代表性的观点如下:美国的傅泰林(M.Taylor Fravel)教授在《权力转移与冲突升级:论中国在领土纷争中的武力使用》一文中提出当中国面临对手在争议领土上扩大占领面积或强化本国在争议区域的军事力量平衡中的权势时,中国通常会以武力回应,而中国的这一行为类似于预防性战争。⑤M.Taylor Fravel,Power Shifts and Escalation:“Explaining China's Use of Force in Territorial Disputes”,International Security,Vol.32,No.3,2007/08,P.47.另外,傅泰林在其2008年出版的Strong Borders,Secure Nation:Cooperation and Conflict in China's Territorial Disputes一书中亦持同样的观点,参见M.Taylor Fravel,Strong Borders,Secure Nation:Cooperation and Conflict in China's Territorial Disputes,(Princeton and Oxford:Princeton University Press,2008,p.5.)他用中印边境战争和中苏边境战争作为案例论证了这一观点;与傅泰林的观点相似,聂宏毅博士和李彬教授认为邻国的边界政策属性对中国的政策选择具有不可忽视的重要影响,中国的政策选择是“强硬对扩张,宽和对现状”,如果邻国奉行扩张性边界政策,中国的态度趋于强硬。⑥聂宏毅、李彬:《中国在领土争端中的政策选择》,载《国际政治科学》2008年第4期,第1页。在边境战争爆发之前,印度和苏联的边界政策具有典型的改变现状倾向,属于扩张性边界政策;陈寒溪教授认为中国解决边界问题有两种方法,一是适度让步,二是适度使用武力,中国对印度、苏联、越南使用武力的原因是对方不愿意接受中国提出的平等协商、和平谈判原则,刻意扩大在争议区的领土,迫使中国做出让步和妥协。为了维护中国在解决边界问题上的基本原则,中国不得不动用武力。⑦陈寒溪:《论中国解决边界争端的模式——以中缅、中俄关系为例》,载《广东外语外贸大学学报》2009年第3期,第49页。总体而论,在中国与周边大国的边境战争起因这个问题,上述这三种观点有着较大的共识。另外,在战争的经验与教训这一问题上,徐焰教授将中印边境战争与中苏边境战争结合起来进行了分析和总结,他提出:在承认实际控制线的基础上以谈判划界的方针是解决边界问题的正确途径;对危机的处理应由经验决策转为建立有效的机制;要对时代的主旋律做出正确的分析和判断;要建立一个符合现代复杂多变的形势要求的科学化、民主化的决策机制,树立符合未来局部战争需要的思维方式;要处理好目标与能力的平衡关系,处理好不同领域、不同手段的配合关系;对大国一般不宜结成死敌,力求少用直接军事手段而多用其他方式牵制。⑧徐焰,《解放后我国处理边界冲突危机的回顾和总结》,载《世界经济与政治》2005年第3期,第21页。本文对于这些观点都比较认同,但由于研究侧重点的不同,本文认为这些研究一方面并没有特别突显出中国在1960年代所面临的特殊的安全形势和奉行特殊的对外战略,而这种特殊性使这一时期的两场边境战争在很多方面与1979年的中越边境战争有着显著的不同;另一方面,上述研究对边境战争本身关注并不多。

基于前面总结出的这两场边境战争的诸多相似之处,对它们的共性进行研究是可行的。而如果从战争模式这个角度来研究的话,则既可以把这两场边境战争结合起来,又能把战争史研究与外交史、外交和边界政策研究结合起来,而这有助于我们进一步深化对那个时期的中国外交和大国关系的认识。整个1960年代,在相同的国际体系结构和相似的中国国家安全形势、对外战略以及国内政治经济形势这四个前提下,中国在两场不同的边境战争中选择了相似的战争模式。⑨目前国内研究者在运用“战争模式”这一概念时较为随便,鲜有确然的定义,通常而言都将其当做作战方式的同义词来使用。在这其中,毕士冠将“战争模式”定义为表述战争理论、战略思想、作战原则或战斗方案的一种典型样式,他将其分为战略、战役和战术三个层次。参见毕士冠:《战争模式研究浅析》,载《飞航导弹》1990年第1期,第1页。这种战争模式与当时中国所面临的国际和国内形势以及国家领导人的认识和个性有着深刻的联系,同时,这种战争模式对战争的结果和效果也有着重要的影响。本文尝试运用案例分析法来分析这种战争模式的形态和特性,并在此基础上运用层次分析法来探讨它出现和实现的原因,最后再对这种战争模式的效果和影响进行评估。

二、边境战模式:形态和特性

所谓战略态势上的后发制人是指在总体形势不利的情况下对对方的侵犯和威胁保持一定的克制,在前期将主动权和部分利益暂时让予对方,一方面为争取和平解决冲突留有余地,另一方面使对方不断地暴露其侵略性而使自己取得道义上的主动权,再一方面也可以麻痹对方,使对方在野心的膨胀中忘乎所以。先礼后兵,进而为突然反击创造条件。可以说中国在这两次边境战争中的“后发制人”战略是在形势不利的情况下被迫做出的选择,这一战略不在乎局部利益的得失,而更重视宏观上的原则和影响。所谓战争方式上的突然反击是指在和平谈判与外交协商无法维持时,在面对敌方的侵犯和威胁忍无可忍、退亦难退的情况下,经过周密的筹划与部署,集中有利的兵力,突然对对方发起高烈度的有限反击,使对方通过在战争中的重大失败而认清形势,进而迫使对方或克制其行为或重新以谈判的方式来解决问题。从1962年中印边境战争和1969年中苏边境战争的具体战争过程来看,“后发制人”和“突然反击”这种战争模式有着以下五点特性。

(一)有限性

首先是兵力运用的有限性,这体现在参战部队人数和参战军种的有限。如在中印边境战争的第一阶段,“中国在边界东段的部队主要为藏字419部队(相当一个师)、第十一师的一个团和几个独立边防营。”⑩王宏纬著:《喜马拉雅山情结:中印关系研究》,中国藏学出版社1998年版,第230页。在中印边境战争的第二阶段,“中方在瓦弄方面集中了三个团的兵力,在主战区西山口邦迪拉方向的总兵力约两万多人。”⑪同上,第233页。在1969年3月2日,也即是第一次中苏珍宝岛战争中,中国一方面派出两个巡逻队登上珍宝岛,另一方面在中国一侧岸上派出2个步兵连、4个侦查排、1个无后坐力炮排和1个重机枪排,⑫参见徐焰:《1969年中苏边界的武装冲突》,载《中共党史研究资料》1994年第5期,http://www.docin.com/p-539524831.html。“共约300人”。⑬艾君:《珍宝岛事件的真相与迷雾》,载《南风窗》2009年第6期,第79页。“3月2日事件之后,中苏双方都在边境加强了力量。在离珍宝岛几公里处,苏军增派一个摩步师;中方也增派一个团,约5000人。”⑭同上,第79页。就参战的军种而言,在中印边境战争中,中国和印度都未投入空军,陆军的主力也只是步兵和炮兵。在中苏战争中,苏军即便使用了飞机,但飞机并未投弹;⑮参见徐焰:《1969年中苏边界的武装冲突》,载《中共党史研究资料》1994年第5期,http://www.docin.com/p-539524831.html。其次是战争时间的有限性。中印边境战争的第一阶段进行了25天,第二阶段进行了8天(11月14日——11月27日)。中苏边境战争的时间更短,只进行了3天:3月2日(9:17-10:30)、3月15日(8:00-9:00、9:46-12:00、12:50-17:00)、3月17 日。⑯同上。

再次是战争波及地理范围的有限性。在中印边境战争,解放军的军事活动始终是在中印传统习惯线以内。在中苏边境战争中,双方也都把战争限制在珍宝岛及江岸附近,甚至仅仅对各自江岸上的领土实施了炮击而未派兵上岸;最后是战争目的的有限性。在中印边境战争中,中国在取得压倒性胜利之后退兵到1959年11月7日中印实际控制线后20公里,并将印军俘虏及其武器礼送回国。这表明中国被迫进行自卫反击的目的仅仅是希望通过反击来稳定西南边境的安全形势,并使印度以理性的姿态来对待边境领土问题。在中苏边境战争中,中国对苏军的反击尽管有“文化大革命”时期反帝反修情绪的推动,但中国的目的显然既不是要以实际行动来反对苏修而向苏联宣战,也不是要准备以武力解决中苏领土问题。尽管对珍宝岛战争的爆发原因有着多种解释,但是从事后中国方面的防御型反应来看,中国的反击目的在很大程度上是政治性和警示性的,因此其目的是有限的。

(二)政治性⑰ 克劳塞维茨在《战争论》中提出“战争不仅是一种政治行为,而且是一种真正的政治工具,是政治交往的继续。一切战争都可看做是政治行为。”(参见[德]克劳塞维茨著,中国人民解放军军事科学院译:《战争论(第一卷)》,解放军出版社2004年版,第26~27页。)对于书中的这一论断,笔者认为应该回归到克劳塞维茨写作《战争论》的时代去理解,尽管普鲁士是拿破仑战争中的胜利方,但拿破仑战争暴露出普鲁士军队从思想到制度再到战法的各种弊端,基于对这些弊端的反思和批判,克劳塞维茨写下了《战争论》及上述论断。这也即是说尽管“战争是政治的继续”是种客观现象,但在当时的具体战争实践中,人们总是会偏离这一现象,它并不是人们会自然而然去服从、遵循的铁律,克劳塞维茨提出这一论断在很大程度上是在针对战争背离政治这一弊端而提出的改进要求。但是在近一个世纪之后,欧洲战争仍然没有达到这一要求,针对“一战”中诸多奉“战争是暴力的最大使用”为信条而不讲政治的血腥会战,英国军事学家利德尔·哈特痛定思痛写下了《战略论:间接路线》一书,“大战略”作为该书的压轴性概念,哈特指出:大战略的视野应超越于战争而同时关注于战后和平问题,(参见Basil Henry Liddell Hart,Strategy(second revised edition),New York:Penguin Books,1991,p.322。)这就是在呼吁决策者们认识到战争只是一国总体政策中的一个部分,它必须要服从于国家的总体政策。由此可见,“战争是政治的继续”对于很多国家并不是那么容易做到,一国在进行战争期间总是会受到国内外各种各样偏离核心政治目的的诱惑和制约(如领土、威望或经济利益的诱惑,如国内军政关系或民族主义的制约等等)。在战争史上,像中国在1960年代参与的那两场边境战争那样能够使战争进程完全遵循政治目的而展开,从而打得赢、退的出的案例并不多,因此本文将高度的政治性算作是中国在1960年代边境战争模式的一个特点。

即政治目的大于军事目的、政治意义重于军事意义,军事斗争服从于政治和外交斗争,突然反击不以领土或战争本身为主要目的,既是军事战的同时,更是政治战和外交战。可以说这两场边境战争始终贯彻着以下两个原则:战争为政治家所掌控,战争服务于政治大局和政治目的。首先就战争为政治家所掌控而言,以中印边境战争为例,在战争的第一阶段也即是解放军在东段收复达旺之后,为了配合周恩来总理对印度提出的停战建议,解放军遂暂时停止了有利攻势。在第二阶段,解放军在对印军取得完胜之后,即服从中央的命令迅速地从已收复的中印传统习惯线以北的领土撤出。尽管有部分官兵对此不能理解,但“只要给战士说这是毛主席、党中央的决定,大家都会认为是英明正确的,都会坚决执行。”⑱魏碧海:《中印边境自卫反击战亲历者述说历史秘辛藏字419部队与中印边境自卫反击战刘伯承元帅亲自指导第二阶段作战方针——雄狮搏鸡 阴法唐将军访谈录》,载《军事历史》2005年第2期,第12页。其次就战争服务于政治大局和政治目的而言,解放军在中印边境战争胜利之后撤军并非只是因为后勤补给不利或自然条件不利,在很大程度上党中央是从整体的国家安全形势和对外战略来通盘考虑军队的进退问题的。而中苏边境战争则更可以被视为是一场政治战,它是中苏关系恶化、苏联霸权主义野心膨胀和中国“文化大革命”极左情绪上升这三面因素相互刺激而升级的结果,战争的政治大背景是即将召开的中共九大(1969年4月1日~24日)和莫斯科共产党和工人党筹备会议(3月17日~22日),“选择在‘九大’召开前对苏实施打击,对于进一步突出反修防修方针,通过边境事件强调团结,消除严重的派性,稳定国内局势最为有利。”⑲沈志华主编:《中苏关系史纲:1917-1991年中苏关系若干问题再探讨》,社会科学文献出版社2011年版,第430~431页。就第二个大会来看,通过边境战争“就是要继续干扰苏联在国际共运中行使领导权……破坏这个会议,给苏联造成麻烦。”⑳同上,第431页。此外,这场战争还有一个更为宏大的战略目的,那就是为中美关系的改善创造条件和契机,如果用苏联方面的表述便是“中国当局在苏中边界上挑起的武装挑衅为北京加紧与帝国主义国家进行无原则的政治调情创造了条件。”㉑[苏]奥·鲍·鲍里索夫、鲍·特·科洛斯科夫合著:《苏中关系》,肖东川、谭实译,生活。读书。新知三联书店1982年版,第353页。

(三)被迫性㉒ 本文所提到的被迫性是指相对于对手在边界和国家总体安全等一系列问题上的咄咄逼人之势,在战前总体形势上中国处于对手步步紧逼之中,关于这一点在本文第一部分的文献回顾中已经有所论证(如傅泰林、聂宏毅、李彬、陈寒溪的研究)。但需要说明的是,在战略层面上中国确实是被迫反击,但在战役战术层面上则可以理解为主动出击,如在1962年战前的几个月里,我国针对印军多少有种“欲擒故纵、诱敌深入”的意思在,而1969年3月2日的珍宝岛冲突则可以视为是一场战术上的伏击战。

这两场边境战争是中国被迫实施的,其前提或是对方不断地用武力侵占中国的领土和国家利益,或是对方对中国构成了严重的战略和外交上的压制与威胁。前者适用于理解中印边境战争,后者适用于理解中苏边境战争。可以从事实角度和逻辑角度这两方面来理解这种被迫性。从事实角度来看,在中印边境战争爆发之前,印度对中国领土和国家利益的侵占行为可以分为两个阶段:第一阶段从1951年到1959年。1951年印度趁中国忙于朝鲜战争,在中印边界东段占领了达旺,到1954年几乎侵占了麦克马洪线以南的全部中国领土。到了1958年印度侵占和控制了中印边界中段有争议地区约1000平方公里的中国领土。而在1958年12月,印度总理又对中印边界西段的中国领土提出要求。此外,印度还拉拢达赖喇嘛,纵容美国中央情报局从事分离西藏活动,㉓John W.Garver,“India,China,the United States,Tibet,and the Origins of the 1962 War”,India Review,Vol.3,No.2,p.172.并在1959年支持西藏反动农奴主的叛乱;第二阶段从1961年到1962年,在这一阶段,印度一方面在中印边界西段的中国领土上修建了大量的据点,仅1962年春夏两季,印度就在西段新修建了36个据点。㉔M.Taylor Fravel.“Power Shifts and Escalation:Explaining China's Use of Force in Territorial Disputes”,International Security,Vol.32,No.3,2007/08,p.69.另一方面在东段,印度仍在积极地推行“前进政策”,在这一年春夏两季,印度在东段新修建了34个据点,其中有些据点已经修在了麦克马洪线以北。㉕Ibid,p.69.再一方面,印度国防部还在1962年9月召开会议制定出必要时以武力赶走中国守军的“来克亨”(Leghorn)军事行动计划,而在9月底印度又挑起择绕桥流血事件。㉖王宏纬著:《喜马拉雅山情结:中印关系研究》,中国藏学出版社1998年版,第233页.

在中苏边境战争爆发之前,苏联对中国在战略和外交上的压制与威胁包括:1963年7月苏蒙签订“关于苏联帮助蒙古加强南部边界的防务协定”,苏军再度进驻蒙古。1966年1月苏蒙又进一步签订了具有军事同盟性质的“友好合作互助条约”。㉗李丹慧:《1969年中苏边界冲突:缘起和结果》,载《当代中国史研究》1996年第3期,第43页。至1969年,苏联沿中苏边界共部署了正规部队32个师,中程火箭部队12个师,以及5个空军军团,共3685架战斗机。在蒙古则部署了5个师和可发射核武器的中程导弹基地。㉘张强:《60年代中国外交战略演变与调整的缘起》,载《党史研究与教学》2001年第5期,第37页。1968年1月苏联制造七里沁岛流血事件(从1960年8月至1969年3月,中苏边境发生大量的冲突事件。其中,从1964年10月至1969年3月,由苏方挑起的边境事件达4189起,比1960年至1964年期间增加了一倍半。㉙1969年5月25日《人民日报》,转引自沈志华主编:《中苏关系史纲:1917-1991年中苏关系若干问题再探讨》,社会科学文献出版社2011年版,第429页。)、1968年7月美、苏、英等国签订《核不扩散条约》、1968年8月苏联入侵捷克斯洛伐克、1968年12月勃列日涅夫提出“有限主权论”、苏联还在入侵捷克斯洛伐克前后举行针对中国的“德涅伯河”、“涅曼”、“东方快车”等军事演习。

以上是从事实角度来看的,如果从逻辑角度来看,以下四点因素也足以说明中国进行边境战争的被迫性:首先,战前的形势不利于中国。就国际形势而言,这两场战争爆发时中国均与体系中的两个超级大国保持着对立关系,特别是在1962年,这年4月新疆爆发了民族动乱,5月台湾的蒋介石政权又开始进行反攻动员,㉚M.Taylor Fravel:“Power Shifts and Escalation:Explaining China's Use of Force in Territorial Disputes”,International Security,Vol.32,No.3,2007/08,p.69.中国既面临来自台湾海峡的美国和国民党的威胁,又面临着来自新疆的苏联的威胁。㉛Kuang-shen Liao and Allen S.Whiting,“Chinese Press Perceptions of Threat:The U.S.and India”,The China Quarterly,No.53,Jan-Mar,1973,Cambridge University Press,p.82.就国内形势而言,这一时期中国始终面临着严重的经济问题;其次,战争对象难以轻胜。尽管印度的国力不如中国,但印度在战前拥有补给优势和先发优势,并且它的军队也曾在第二次世界大战中经受过历练,同时,当时的国际形势明显有利于印度,因此在中印边境战争爆发以前,中国对战争的结果并没有确定的把握。在中苏边境战争中,中国的战争对象是超级大国苏联,且当时正值冷战苏攻美守的阶段,苏联国力正强劲上升,因此无论是在常规兵力上还是核力量上中国都难以与其相抗衡;再次,在中国国家战略次序中,内政明显重要于外务,美国对中国东部构成的威胁要大于其他方向。因此毛泽东主席说“中国不会这样蠢,东方树敌于美国,西方又树敌于印度。”㉜中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室编:《毛泽东外交文选》,中央文献出版社,世界知识出版社2011年版,第376页。甚至在中苏边境战争之前,中国实施的“北顶南放”国防战略“大小三线建设”也主要是针对美国从北部湾到渤海湾对中国可能的入侵,而非苏联从东北、华北和西北对中国可能的入侵;㉝参见胡哲峰:《建国以来若干军事战略方针探析》,载《当代中国史研究》2000年第4期,第23~24页。最后,中国无意通过战争来获取领土利益。中国在中印边境战争胜利之后主动从已收复的领土上撤走。中苏边境战争之后,中国既没有在珍宝岛上永久驻军,也没有继续以武力收复其他争议领土,由此可见中国无意于通过战争来实现领土的复归。综合以上事实和逻辑因素,足以认定中国在这两场边境战争中所实施的只是被迫性的反击。

(四)充分性

即中央统一指挥部署,战前筹划周密、准备充分,最高领导人高度重视其战略意义和政治意义,而绝不是偶然性的前线遭遇战。在1962年6月间,中央军委估计印军还会扩大入侵规模,于是向西藏军区下达了加强战备,准备反击的命令。西藏军区在组建作战指挥机构的同时,要求在中印边境上的边防部队转入临战训练。㉞王宏纬著:《喜马拉雅山情结:中印关系研究》,中国藏学出版社1998年版,第221页。在同年10月18日,也即是中印边境战争爆发的前天,中央政治局常委扩大会议同意了总参谋和西藏军区共同拟定的反击作战计划,并给自卫反击作战规定了四条原则。在西藏军区司令员张国华返回西藏指挥作战前,毛泽东主席和有关领导还特意召见了他;㉟参见常哥、宋金:《毛泽东在中印之战前后》,载《文史月刊》2003年第3期,第4~17页。在中苏边境战争爆发的前一年,“中央军委电报指示沈阳军区、北京军区等单位,要求加强中苏边界东段边防警戒,并提出应做好军事上配合外交斗争的必要准备。中央军委还规定了边防斗争的具体措施……还要求边防部队注意选择政治上有利的时间、地点和情况,事先做好准备,多设想几种可能,拟定行动方案,有重点、有计划地打击苏军的挑衅,力争做到‘不斗则已,斗则必胜’。”㊱李可、郝生章著:《“文化大革命”中的人民解放军》,中共党史资料出版社1989年版,第318页。到1969年1月25日,针对苏军日益严重的侵犯活动,黑龙江省军区提出反击方案,经过沈阳军区批准后,总参谋部和外交部也于2月19日批准了这一方案。另外,周恩来总理强调,对苏边防斗争“既要掌握好进行政治斗争的边防政策,又要准备好重点进行自卫反击斗争以为后盾。”㊲同上,第319页。通过这些资料来看,中央对边境问题是高度重视的,在其统一的领导和决策下,中国军队在战前筹划周密、部署得当、准备充分,贯彻了不打无准备之仗的原则。

(五)迅猛性

即反击时间上的迅速突然和反击力度上的猛烈有力,以达到打狠打痛的效果。首先,反击时间上的迅速突然。就对方而言,其心理基础是认为通过小规模的、不间断的挑衅与侵犯活动既可以使自己获利,同时又不至于使对方失去克制而与之发生大规模的战争,因此对方在应对大规模的反击时往往缺少足够的心理和兵力准备。对于我方而言,突然性达成的前提是战前充分的准备、战争决策与执行体系的高度一体化、良好的保密工作以及最后决策与战争爆发在时间上的较短间隔。这种时间上的突然性保证了我方能够在战争中迅速地变被动为主动、变不利为有利,并在战争初期就能够取得较大的战果和较好的士气与形势;其次,反击力度上的猛烈有力。一方面表现为我方领导层和将士的反击决心之大和意志之强远非对方所能预估,另一方面表现为我方在局部关键战场上对优势兵力的集中运用。如在中印边境战争的第一阶段,“整个东线印军兵力约2.2万人,我军总兵力2万多人,与印军相当。但在克节朗地区,敌我兵力对比为1∶3,我3倍于敌。”㊳魏碧海:《中印边境自卫反击战亲历者述说历史秘辛藏字419部队与中印边境自卫反击战刘伯承元帅亲自指导第二阶段作战方针——雄狮搏鸡 阴法唐将军访谈录》,载《军事历史》2005年第2期,第10页。而在第二阶段的东线主要作战方向——西山口、德让宗和邦迪拉地区,“我军与印军在这个方向的兵力对比为1.5∶1。”㊴同上,第11页。因此可以说中国在中印边境战争中较好地运用了集中优势兵力这一原则;中苏边境战争的第一天,中国在珍宝岛上有2个连、6个排的兵力参战,而苏军只有七十余人的兵力。㊵参见徐焰:《1969年中苏边界的武装冲突》,载《中共党史研究资料》1994年第5期,http://www.docin.com/p-539524831.html。在3月15日第二次战争中,中国江岸一侧的炮兵群亦加入到战斗中并给予苏军岸上的指挥机构以突然打击,击毙了苏军指挥官上校边防总队长列昂诺夫,迫使岛上的苏军全部撤出。㊶同上。时间上的突然迅速和力度上的猛烈有力在战役战术上最大程度地保证了战争的胜利,但更为重要的是它有力地表达了中国的决心和态度,给对方以警示和心理震慑,从长远角度更有效地维护了国家的安全和利益。

三、达成该战争模式之原因分析

中国为什么会在1960年代选择这种战争模式来应对两场不同的边境战争呢?印度和苏联为什么放弃更大规模的战争而接受这种战争模式呢?这种战争模式是如何出现又是如何实现的呢?本文尝试从体系层面、国家层面和个人层面来分析其中的原因。

(一)体系层面的分析

从体系的结构来看,首先1960年代的国际格局是典型的两极格局,美国和苏联是体系中的超级大国,它们既有强大的综合国力和全球影响力,同时又对世界霸权雄心勃勃。新中国在建国之初奉行倒向苏联的“一边倒”战略,既而与美国处于对抗之中,美国为了遏制中国,即在中国的东向和南面构筑起包围线。中国和苏联的关系在1950年代后期开始恶化,在1960年代初期双方关系进一步恶化并走向公开化,除了1962年和1964年的某些时段,中苏关系的恶化始终在加剧。1960年代前期中国与苏联在国际事务中已无同盟性和协作性可言,1960年代后期苏联更是对中国的国家安全构成重大威胁。所以中国在1960年代的两极格局中是孤立的,受到两个超级大国的制约与威胁。因此可以说1960年代的国际形势对中国非常不利,而中国的对外战略又必须以这两极为重心。这样就产生了三个结果:中国不会主动选择与这两个超级大国发生直接的大规模的战争。中国亦不会主动选择与两个超级大国以外的强国发生大规模的战争,因为这样势必会分散有限的国家资源,从而不利于中国对付主要矛盾。即便有战争,也必是有限战争;其次,在两极格局中,中国的相对国力和国际影响力迅速增长,特别是在1960年代国家领导人的强大意志的推动下,中国逐渐成为一个弱势但独立的力量在国际体系中发挥独特的作用,这种变化使中国必须要在维护国家利益和尊严与维持国际道义和准则之间保持平衡,毕竟前者关系到实在的国家实力,后者涉及到国际影响力。这样,边境战争对于中国来说就不单是取得胜利了,它在政治影响上的重要性甚至超过了战争本身。基于这个原因,采取后发制人、突然反击的战争模式或许是实现二者平衡的最好方式。

从体系的进程来看,首先在目标上,一方面冷战作为一场争夺人心的斗争,它是共产主义国家和资本主义国家在制度和意识形态上的较量,双方为证明各自的优越性与合理性都在很大程度上摒弃了十九世纪大国强权政治的做派。另一方面,在1960年代,民族独立和解放运动在亚非国家广泛展开并逐渐引领着时代的潮流,因此以武力扩张领土或进行民族侵略战争显然既不为美苏大国所崇尚,又被时代潮流所抛弃。对各国国家主权和平等的尊重、对以战争作为国家政策工具的反对已然成为了一种国际规范,这样在中印边境战争和中苏边境战争中,双方都对其战争的目的和行为进行了大小不一的克制;其次在手段上,这一时期最重要的因素莫过于核武器。1962年中印边境战争爆发时,参战双方不得不考虑到美国和苏联这两个超级大国的存在。1969年中苏边境战争爆发时,中国是个弱势的有核国家,苏联则是一个核大国,核力量的不对称性影响到了双方的选择——中国对苏联的反击必须以干脆迅速的方式来进行,即对苏联起到震慑效果,又不使其因损失过大而对中国发起核战争。苏联领导层在决策时不但要考虑到中国有限的核力量给其带来的可能威胁,而且还要受制于另一个核大国美国的态度。

(二)国家层面的分析

在1960年代的这两场边境战争中,中国为何选择了这种战争模式?首先就国力而言,从1950年代到1960年代中国在国力消长方面出现了一个矛盾的现象,一方面在中国共产党的领导下,中国有效地完成了社会整合,重工业化和军队摩步化、机械化以及海、空军建设都迅速开始进行,并在1964年拥有了核武器,人口在这一时期也在迅速增长,同时,中国的国际影响力也在日渐扩大,这些当然都是中国国力增长的表现;另一方面,在1950年代后期,由于推行“大跃进”和人民公社化运动,中国的经济发展形势颇为严峻。同时,随着中苏关系的恶化,苏联也停止了对中国的各项援助。而到了“文化大革命”时期,整个国家以阶级斗争为纲,社会走向混乱,经济面临崩溃,这无疑是中国国力的衰退。这个矛盾现象或许可以简单地理解为中国政治国力的增长和经济国力的衰退。

这一矛盾现象使战争双方的国家领导人产生了这样一个心理认知:对中国国家领导人而言,他们能够比较全面地了解自身的实际国力,因而不愿主动挑起战端,在战争不可避免的情况下力求速战速胜,因而在出动奇兵的同时对战争的手段和目标多有限制,而中国在政治国力方面的增长也为中国实施这种战争模式提供了物质基础。对于印度或苏联的领导人而言,他们在战前似乎只看到中国经济国力衰退的一面,进而得出中国领导人会囿于国内严重的社会经济问题而对其侵犯和挑衅行为保持容忍这一结论。㊷关于尼赫鲁的这一心理,参见:Kuang-shen Liao and Allen S.Whiting,Chinese Press Perceptions of Threat:The U.S.and India,The China Quarterly,No.53,Jan-Mar,1973,(Cambridge University Press),p.83.另外,尹继武教授在《单边默契、权力非对称与中印边界战争的起源》一文中对尼赫鲁和印度政府的这一相关心理进行了精彩的分析和概括,他指出从综合国力尤其是军事实力来看,中国对印度占有明显优势。然而,尼赫鲁政府对此的认识却是偏颇的,他错误地认为,印度在中印权力结构中占据主动和优势,而且自身以不结盟运动领袖等自居。尹教授将其概括为印度对中印权力非对称结构的错误认知。参见尹继武:《单边默契、权力非对称与中印边界战争的起源》,载《当代亚太》2016年第5期,第33~65页。在这种心理的作用下,他们在领土问题上更加强硬,最后迫使中国不得不做出反击。而在遭到中国军队的猛烈反击之后,他们又重新认识到中国政治国力的强大,进而放弃了更大规模的战争想法。其次就制度角度而言,中国作为一个从半殖民地半封建社会发展起来的社会主义国家,一方面它对殖民主义和帝国主义深恶痛绝,因而对坚持各国平等、和平相处的国际准则甚是服膺,因此力倡和平共处五项原则;另一方面,作为一个社会主义大国,中国领导人认为各国的革命主要取决于本国,因此中国无意于把战争作为推行国家政策的工具。最后,就观念角度而言,中国领导层在国内革命战争时期就有了这样一种观念:示弱和退让并不能赢得和平,相反却会助长对方的气焰。即使是自己处于不利的地位,也应当抓住时机,以主动反击的姿态来震慑对方,通过使对方遭受重大损失而对其产生警示作用,令其不敢小视自己的力量和决心,迫使对方克制其行为,用战争为自己争取到了有利的形势和地位。正是在这种观念,中国对印度和苏联实施了警示性和震慑性的反击。

印度为什么会接受中国的这种战争模式呢?首先是因为印度对中国的突然反击缺乏心理预期,因而在政治、军事和外交方面准备不足。特别是在人民解放军的猛烈攻势和压倒性胜利下,印度显然被震慑住了,其领导层反应不及并出现了一定的混乱,部分地区和城市(如东北边境的提斯浦尔和首都新德里)也出现了严重的混乱局面;㊸[澳]内维尔·马克斯韦尔著,陆仁译:《印度对华战争》,世界知识出版社1981年版,第465~468页。其次是因为印度国力有限,既不足以维持长期的战争,也不足以维持与中国更大规模的战争,特别是中国对印度还拥有更大的陆上军事地理优势;最后战败虽然使印度丢了面子,但是它在中印边境东段的大部分利益却没有失去——人民解放军撤回到了1957年11月中印实际控制线以北的地方,同时又把印度战俘及其武器礼送回国。综合以上三点来看,印度不得不接受中国的这种战争模式。

苏联又为什么会接受中国的这种战争模式呢?首先是因为两极格局的制约,“在两强相争的体系中,一方之所失便是另一方之所得”,㊹王永钦:《1966~1976年中美苏关系纪事(连载一)》,载《当代中国史研究》1997年第4期,第120页~121页,第123页。两极格局下大国博弈的零和性使美国不能容忍苏联通过对一个大国进行战争而扩大其权势。如1969年4月22日美国驻莫斯科大使把尼克松的一封信转交给柯西金时,特别口头说明,美国“无意利用中苏之间的困难—当然,这意味着,如果我们愿意的话,我们是能够加以利用的。”以及同年8月巴基斯坦总统叶海亚·汗向中国传话,说尼克松愿同中国“友好”,美国无意同苏联携手搞“亚洲集体安全体系”,反对中国㊺T.C.Rhee,“Sino-Soviet Military Conflict and the Global Balance of Power”,The World Today,Vol.26,No.1,1970,Royal Institute of International Affairs.p.34.等;其次是因为中国作为一个政治军事大国,既拥有核武器又有人口优势,苏联对此颇为忌惮——“它担心重蹈日本在中国和美国在越南的覆辙”。㊻此外,中国为了应对苏联可能的大规模入侵已经做了充分的准备,面对中国的人民战争体制和举国备战体制,苏联不得不慎之又慎;再次,中国在国际上还有着较大的影响力,入侵中国不但会进一步影响苏联在社会主义国家中的形象和声誉,亦会使苏联在亚非国家的影响力大受损害;最后是因为中国的反击和备战姿态使苏联决策层在对中国的战和问题上出现了分歧,在激进派和温和派的争论中,以柯西金为代表的对华稳健派的意见逐渐占居优势,从而避免了中苏之间更大规模的战争。以上四点即解释了苏联放弃大规模报复行动而接受中国这种边境战争模式的原因。

(三)个人层面的分析

毛泽东作为一个现实主义的理性决策者,他既对世界主要国家的内政外交有着比较清楚认识,又对世界形势有着独特的认知方法和框架。近三十年的革命斗争不但赋予了以他为核心的第一代领导层以强大的意志——不畏强敌、敢于斗争;同时还使其有着丰富的变弱为强、变被动为主动的政治军事斗争经验——“后发制人、突然反击”有着诸多毛泽东军事思想的特点。可以认为中国的这种边境战争模式是以毛泽东为核心的第一代领导层的强大意志和斗争经验在对外战争中的延伸与发展,而这种强大意志和斗争经验正是植根于国内革命战争。

印度总理尼赫鲁一方面有着深厚的西方文化背景,同时又以大英帝国在南亚殖民遗产的继承人自居,所以他对中国解放西藏的行动既不能理解又颇为不满,进而一意谋求在西藏得到领土补偿;另一方面,尼赫鲁崛起于印度民族独立运动中,而印度民族独立运动的一个特点是非暴力性,㊼参见陈之骅:《勃列日涅夫时期苏联的主要问题和历史教训》,载《东欧中亚研究》1998年第6期,第7页。显然尼赫鲁缺少军事斗争的实际经验。第一个因素解释了尼赫鲁为什么在战前要以咄咄逼人的姿态来处理边界领土问题,第二个因素则解释了尼赫鲁为什么在面对印军的溃败时反应乏力,最后不得不接受中国的这种战争模式。

苏共总书记勃列日涅夫的性格中既有温和妥协的一面,又有好大喜功的一面。通过政变,1964年他被赫鲁晓夫的反对者们推向了苏共总书记的位置,在他执政前期苏联的最高领导层表现为“三驾马车”㊽这种结构,因此在很大程度上这一时期勃列日涅夫的角色是中间协调人。基于对他的性格和前期政治角色的分析,我们可以发现其好大喜功的性格使其会谋求对中国采取小规模的和战略性的压制政策,但是其性格中温和妥协的一面又使其不足以下决心向中国这样一个大国发动大规模战争;他的中间协调的角色决定了他必然会奉行政治平衡策略——既满足两派的诉求,又不使其中的一派独大,这样也就决定了他在对华问题上不会走极端路线。

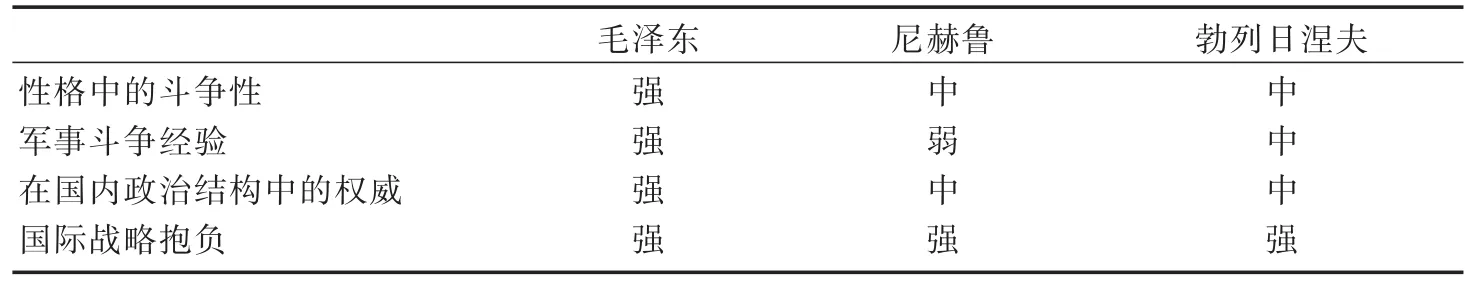

(三国领导人个人层面的四个角度的比较)

四、战争效果与战略影响之评估

“效果”这个概念相对于“影响”而言侧重于短期性和局部性,而“影响”则更侧重于宏观综合角度。因此我们在分析这种战争模式在体系和国家层面上的影响时,就不得不结合这两场战争的影响来进行分析。

(一)战争效果之评估

首先,“后发制人、突然反击”这种战争模式所达到的军事效果是非常好的——就伤亡人数来看,在中印边境战争中中方共伤亡2400余人,歼灭印军8900余人㊾[澳]内维尔·马克斯韦尔著:《印度对华战争》,陆仁译,世界知识出版社1981年版,第479页。(但是根据内维尔·马克斯韦尔提供的数据,其中印度方面死亡1383人,失踪1696人。㊿参见徐焰:《1969年中苏边界的武装冲突》,载《中共党史研究资料》1994年第5期,http://www.docin.com/p-539524831.html。)中苏边境战争的第一和第二次战斗中中方共伤亡失踪92人,苏军在整个战争中共伤亡约250人。李丹慧:《中国联美反苏战略出台》,收于杨奎松主编:《冷战时期的中国对外关系》,北京大学出版社2009年版,第161页。就领土得失来看,除了1967年和1975年的某些时段外,印度明显减少了对中国边界领土的侵扰。而自珍宝岛战争之后,苏军不再上岛了;其次,这种战争模式也达到了预期的心理效果,在中印边境战争中,印度深切地感受到了中国的决心和力量,因而放弃了战前咄咄逼人的姿态。中苏边境战争以及中国后续的一些激烈反应,使“前苏联领导集团内部也是满腹狐疑,争论不已。”部分苏联领导人进一步意识到中国的力量以及可能的中苏大战的可怕后果,因而更坚定地主张对华采取温和政策,以谈判来化解危机;最后,就其达到的政治效果而言,中国在中印边境战争中既沉重地打击了印度的前进政策,又得以在战争中全身而退,未给美苏两国留下干涉的机会,保障了国家整体安全形势不受到战争的消极影响,因此可以说它达到的政治效果是很理想的。通过中苏边境战争,中国在远东地区打击了苏联“社会帝国主义”的野心,在国际上显示了中国不畏强权的气魄与形象,并为中美关系的改善创造了条件,同时又避免了战争的升级,因此这场边境战争也可以说是在多方面达到预期的政治效果。

(二)战略影响之评估

首先是体系的结构。战争模式的有限性决定了这两场边境战争不可能会给体系的结构带来重大变化。中印边境战争之后,两极格局依旧,印度在推行了一段时间的平衡外交后逐渐转向苏联,这在一定程度上或许增强了苏联的权势,对冷战中期苏攻美守态势的出现发挥了一定的促进作用;就地区层次而言,中苏边境战争对东亚国际体系的结构影响较大,它使1960年代已经显现出来的静态的中美苏大三角格局走向互动阶段,而在这个三角中,中国和美国走的更近了;另外,中印边境战争之后中苏关系进一步恶化,但中国作为大国的独立性却更加凸显。而中苏边境战争使中苏关系恶化到极点,边界形势高度紧张,苏联又在中国西部采取报复行动,这反过来又推动了中美关系的改善,从而增强了中国的力量。概而论之,由于中国比较正确地选择了边境战争模式,从而使战争在客观上有利于中国在体系结构中发挥独立性大国的作用。其次是体系的进程。战争模式的政治性决定了中国在边境战争中不以占有领土为主要目的,特别是在中印边境战争中,中国最大限度地遵守了“和平共处五项原则”。因此,通过这些实际行动,中国为践行战后确立的国际关系规范和准则做出了表率,进而也巩固并深化了这些规范和准则的地位与影响。

就中国而言,在中印边境战争中,中国以速决式的有限反击使印度遭到沉重的打击,但中国本身却并未受到战争太大的影响。首先,1962年的对印自卫反击战遏制住了印度对中国领土的蚕食,自此之后印度再无大规模的“前进”行动,中印边界领土问题至少是在几十年内被冻结了。中国赢得了西部边境的稳定与安全,巩固了对西藏地区的主权,这一点诚如毛泽东所言:中印边界上打了一仗,可以争取十年的边境安定;Sumit Ganguly,India's Foreign Policy:Retrospect and Prospect,(New Delhi:Oxford University Press,2012,p.89.)其次,印度无力成为中国国家安全的第三挑战国,中国得以将防务和战略重心放到东方和北方,这避免了中国战略精力和资源的进一步分散与浪费,这两个方面为中国崛起提供了安全保障和一定的物质基础(至少资源没有被进一步地浪费到另一个方向);再次,在冷战结束以前,大国实力和国际地位往往由战争来决定和评判,特别是对于无核国家而言,中国对印度的胜利虽然遭到以美国为首的西方国家的谴责,但战争的客观结果却反映了中印这两个新兴的第三世界大国之间的实力差距,它在事实上“极大地降低了印度在新独立的发展中国家中的声望,极大地提高了中国的威信。”Swaran Singh,“India-China Relations:Perception,Problems,Potential”.South Asian Survey,2008,Dec 9.SAGE,p.89.中国被证明是个亚洲的政治军事大国,这一点不仅在名誉上提升了中国的国际地位,在安全上也为在美苏两大国夹缝中的中国提供了安全保障,因为在心理认知方面,中国的胜利使这两个超级大国再次看到中国不俗的实力,认识到入侵中国即便能够获得初期优势,但成本将异常高昂,并会最终归于失败;最后,战争对中国外交的一个直接影响是中印关系走向对立——“战后的第一个五年内两国没有任何交流,二十多年内两国没有经济交流,近三十年里两国的军事交流亦处于休止状态。”参见徐焰:《解放后我国处理边界冲突危机的回顾和总结》,载《世界经济与政治》2005年第3期,第20页。而战争的两个副产品则是中苏关系的进一步恶化和中巴关系的改善,不过这时中苏恶化还仍然停留在量变的阶段。而它对中国内政的影响可谓是微乎其微。

与中印边境战争不同,中苏边境战争却对中国的内政和外交都造成了巨大的影响。从内政方面来看,首先,苏联对中国的安全威胁加深,中国由此建成举国备战体制,解决人民吃穿用的考虑完全让位于备战,这在一定程度上也造成了资源浪费(全国军队总员额升至600万以上,财政1/4以上用于军事项目)。其次,因为反修备战的影响,国内政治生活的紧张感进一步加剧;从外交方面来看,首先,这场战争之后苏联开始成为中国最大的威胁,中国为此调整外交战略,改善了与美国为首的资本主义国家的关系,并在国际上推行“一条线”战略以抵制苏联。其次,中国外交的重心经过几次调整后最终转向了第三世界,由此第三世界外交得以大力推行。最后,这场战争带来的中国外交的调整又使亚洲的国家间关系更趋于复杂,并为日后的中越冲突埋下了伏笔。

就印度而言,中印边境战争对印度的影响很大。(1)从内政角度来看,战争失败使尼赫鲁的统治权威受到不利的影响(尼赫鲁内阁中的国防部长梅农和陆军参谋长塔帕尔相继辞职),“尼赫鲁的总理地位虽然未受到影响,但他的政治影响一落千丈;事实上,他过去对议会和国大党在道义和政治上的主宰地位已一去不复返了。”张敏秋主编:《中印关系研究(1947-2003)》,北京大学出版社2004年版,第100页。而战败后的印度对内更加重视军备建设,它在1961-1962年度国防开支为31.25亿卢布,1963-1964年度增至81.61亿卢布,3年之间上升了1.6倍。参看王永钦:《1966-1976年中美苏关系纪事(连载一)》,载《当代中国史研究》1997年第4期,第122页。(2)对外,印度的国际地位和国际形象受到严重损害,不结盟国家对战争中印度对中国的污蔑就普遍持保留和警惕态度,Neville Maxwell,India's China War,(New Delhi:Natraj Publishers,2013),p.415.它很难再像以前那样以亚非国家的领袖自居。此后印度开始逐渐抛弃其理想主义外交理念和不结盟外交政策,在一度与美苏两大国加强关系之后,终于在1972年与苏联正式结盟,而这正是对它原来所倡行的不结盟运动的背离,其结果是印度失去了在亚非新兴国家的部分声誉与信任,而这或许客观上也为70年代中国成功推行第三世界外交创造了条件。

就苏联而言,中苏边境战争对苏联造成了一定的影响,而这影响又集中在外交方面。(1)对苏联在社会主义阵营的领导权构成一定的冲击,使社会主义阵营的分裂更加明显,如南共联盟没有参加1969年的共产党和工人党国际会议,罗马尼亚共产党总书记齐奥塞斯库对苏共反华立场提出异议关于苏联东方安全形势的恶化,可参见:T.C.Rhee,“Sino-Soviet Military Conflict and the Global Balance of Power”,The World Today,Vol.26,No.1,Jan,1970,Royal Institute of International Affairs.pp.31-32.。(2)中国也对苏联的东部国土安全构成一定的威胁,使苏联的东方安全形势趋于恶化,苏联为此在中苏和中蒙边境部署了大量兵力,这无疑也增加了苏联的军费负担。但是这客观上也有助于推动苏联在西方与欧洲的进一步缓和。(3)苏联将中国、美国和西德并列为苏联的主要敌人,为此苏联急于构建孤立和包围中国的亚洲集体安全体系,一方面苏联在全球范围与美国争夺世界霸权,另一方面又在东方对中国实施战略包围和压制,这种帝国的过度扩张加速了苏联解体。

五、小结

与冷战中的其他几个年代相比,1960年代中国的安全形势和对外战略有着其显著的特点;而在国内政治经济形势方面,中国在1960年代也存在着诸多一以贯之的共性。在这样一个时代条件下,新中国与周边的两个大国之间各发生了一场边境战争,它们相隔六年,这种战争的频度在新中国对外战争史上是相当罕见的。当然这两场边境战争在很多方面有着不同之处,但是在中国所运用的战争模式上,它们却有着高度的相似性,这即是战略态势上的后发制人和作战方式上的突然反击,它有着以下五点特性:有限性,政治性,被迫性,充分性,迅猛性。边境战争本身及其背后的国际体系特征、交战国的国内形势和相关领导人的性格与角色共同决定了这种战争模式的出现与实现。总体而论,通过该战争模式,中国取得了较好的军事与政治效果;而战争模式与战争本身的相互结合亦对国际体系和各交战国产生了大小不等的影响。

杜哲元,北京大学国际关系学院博士研究生。