社会治理创新中的政府协同机制构建:青岛市黄岛区的探索

, ,(.山东科技大学 文法学院,山东 青岛 66590;.青岛市黄岛区社会治理研究中心,山东 青岛 66590)

社会治理创新中的政府协同机制构建:青岛市黄岛区的探索

费广胜1,李岩1,习亚胜2

(1.山东科技大学 文法学院,山东 青岛 266590;2.青岛市黄岛区社会治理研究中心,山东 青岛 266590)

从社会管理转向社会治理,政府一方面仍需扮演着重要的角色,另一方面,内部却存在诸多“柏林墙”,使之面临着“碎片化”困境:支离破碎的公共服务、行政低效与重复建设、相互封闭与推诿扯皮。对此,青岛市黄岛区政府在全国率先成立社会治理中心,在信息系统搭建、职能转变与整合、协调机制构建等方面进行了卓有成效的探索。

社会治理;协同机制;黄岛区

党的十八届三中全会决议,首次使用“社会治理”新概念,标志着我们党和政府执政理念的深刻转变。在新的理念下,原有社会管理体制适恰性开始流失,政府“一家独大”的社会管理体制需要重新设计与创新。尽管如此,社会治理中的政府仍扮演着重要角色。但另一方面,政府职能部门化,必然使得社会治理面临诸多“碎片化”难题。因此,社会治理创新,必先解决社会治理中的碎片化问题。青岛市黄岛区在全国率先成立“社会治理中心”,积极探索社会治理新模式,试图改变政府社会治理中“九龙治水”的局面。

一、碎片化:政府社会治理中的难题

(一)政府碎片化:世界性的难题

分工和部门化是政府碎片化的根源,因此,政府碎片化是全球性的难题,且具有悠久的历史。在西方,政府从原先由一些通才领导的小规模的行业性单位,到如今变得四分五裂以及官僚主义化的科层制,有其独特的历史背景。在美国,19世纪中期,政党分肥制下的安德鲁·杰克逊政府面临最棘手的难题是文职官员利用职权谋取私利。在此之前,亚当·斯密的劳动分工原则、弗雷德里克·泰勒设立由“职能领班”组成计划部门的主张,以及福特公司、通用公司、马萨诸塞州铁路公司建立起的现代企业组织层级制的示范效应,对美国联邦政府产生了直接影响。由此以控制为目的的制约和平衡、更加严密的等级制在联邦邮政部门率先建立。此后,教育、卫生保健和警察等部门纷纷建立起庞大的、非个人化的官僚科层制。[1]此外,政府管理事务的增加和科技的发展也部分推动了美国政府官僚科层制的产生。20世纪80年代西方初掀起的新公共管理运动,在“政府再造”的呼声中力图摒弃官僚制,引入市场竞争机制,打造竞争型政府,以提高行政效率。[2]尽管新公共管理运动矛头直指官僚科层制,但过度的“管理分割”却进一步强化了政府内部的“柏林墙”,产生了碎片化的政府结构和碎片化的公共服务。[3]政府碎片化管理模式仍在延续。

在中国,政府碎片化现象同样存在,但与西方有着不同的历史背景。计划经济时代,我国政府是全能的,它集中了几乎全部社会经济职能,政府经济管理部门按照产品生产序列设计,经济管理机构不断细分和膨胀,同级的政府部门林立、上下级政府的部门上下对口、职责同构。[4]到1956年,国务院机构膨胀到81个,而地方省级政府机构数在改革开放前夕也达到80-90个。不仅如此,部门内部还存在着内设机构膨胀、层级过多,以及设置大量非常设机构的情况。条条块块之间由于存在大量职能交叉、重叠和政出多门等问题,因此容易引起部门之间遇事或争权夺利,或相互推诿的情况。我国由此形成了与西方国家不同的碎片化管理模式。改革开放以后,分权化改革使地方政府获得相对独立的利益主体地位,形成中国式的财政联邦主义。[5]在地方利益驱使下,公共利益地方化和部门化,部门利益个人化,造成地方主义、部门主义和本位主义盛行。另一方面,分工过细、部门高度专业化、权力分散的情况没有得到根本性改变,两方面问题叠加,形成了不同于计划经济时期的新的政府碎片化现象。

(二)黄岛新区社会治理中的“九龙治水”

政府碎片化必然在社会治理领域有所显现且在公共危机管理中尤为突出。从生命周期来看,公共危机管理存在四个阶段:减除、准备、应对和恢复。在我国,该流程被分部门、分行业分散型管理体系肢解的支离破碎,每个阶段,涉及多达十几个专业部门,互不隶属,自成一体,各自为战。不仅相互间协调成本高昂,更容易因为配合不默契或相互推诿而导致响应危机的速度迟缓,甚至错失良机。“11·22”黄岛输油管道爆炸事件给当地居民留下永远的痛,悲剧本可以避免,至少可以减轻受害程度,然而事与愿违。事故涉及到的管理部门有中石化管道分公司、区经济和信息化委员会、油区工作办公室、开发区管委会、区城市管理局、开发区应急办、开发区规划局、开发区行政执法局等。分部门、分行业管理,既有职能交叉,也有管理缝隙。结果,事前管理中规划不合理,建设混乱,监督检查不力;应急过程中部门间信息沟通不畅,甚至隐瞒或谎报信息,“信息孤岛”问题严重,导致研判失误;而现场协调不力,行动迟缓,在长达8小时的时间里却未能避免事故的发生。

城市管理碎片化也比比皆是。城市古力井盖管理最为典型。我们从黄岛新区社会治理中心了解到,建成区约有15万个古力井盖,涉及热力、电力、燃气、给水、污水、雨水、路灯、网通、移动、电信、公安、广电、镇街、房产(物业)等多家产权单位,行政主管部门有区城市建设局、区交通运输局、区城市管理局、区林业局、水利局、区公安分局,以及镇街相关行政主管部门。我们在调查中发现,古力井盖形状各异、材质千差万别,而且井口设置杂乱无章,井盖扎堆摆放,市区个别十字路口各种井盖多达几十个,车行道、人行道、绿化带布满各种类型的井盖。形成此局面的根源在于古力井权属分散、管理各自为政,决策分散化。也正因为如此,产权单位根据自己的需要,随意设置、重复投资,造成城市道路施工不断,施工者今天可能是热力公司、电力公司或移动公司,明天可能又是燃气公司或是自来水公司,等等。如此,不仅浪费资源,而且污染不断,影响出行,以致于市民怨声载道。

碎片化管理引起棘手的推诿扯皮问题。例如,黄岛新区2015—2016年间,由网格员上报的涉及古力井盖问题信息的总量达到8195件,其中,1893件未能及时处理,占总数的23.16%,*黄岛区社会治理中心内部资料:《社会治理专报》第6期。多数是因为无主古力井或古力井权属不清,引起的管理部门相互推诿扯皮造成的。再比如中小学生托管处于“脱管”状态。黄岛新区珠江街道办事处有学校7所(1所中学,6所小学),有12%的学生参加托管,辖区42家托管班均未办理任何证照。*黄岛区社会治理中心内部资料:《社会治理专报》第8期。尽管区政府早在2014年就下发了《关于学生托管班规范管理职责分工的意见》,就各镇街及相关区直部门应承担的职责进行了分解,并要求各镇街、各相关单位落实监管责任,但是日常监管还是处于空白状态。造成这种状况的原因,一是托管班的定性问题还没解决。目前,托管班是盈利性的还是非营利性的,法律没有明确界定,各地政府对此也模棱两可,说法不一。二是,既然法律没有明确规定,那么,谁都不愿意主动充当托管班的主管部门,结果,托管班没办法取得法人资格,要么是无证经营,要么挂靠企业之下,擦法律边球。而那些负有日常监管责任的部门,例如,卫生、食药监、公安(消防)、安监、教育、发改、税务等部门均以托管班没有合法资质为由,坚持认为托管班不属于他们监管的范围。结果,一方面托管班存在着各种安全隐患,令人担忧;另一方面,职能部门相互推诿,监管职责迟迟得不到落实。

社会治理碎片化的代价不言自明的。首先,碎片化使每项公共服务令人沮丧地被众多部门肢解的支离破碎。其次,碎片化带来的决策分散化,导致重复建设和行政低效。第三,权力交叉引起部门大量的利益之争和责任的相互推诿,而民众得到的是劣质的服务,他们不得不忍受拖沓延迟、低劣的质量、诸多借口以及不负责任。[6]第四,人为的封闭和隔离,部门之间产生的“孤岛”现象,导致部门间沟通不畅、协调困难。

二、成立社会治理中心:黄岛区从“管理”走向“治理”

从社会管理转向社会治理是一次深刻的社会变革,对于地方政府来说,不亚于一次自我革命。理念的转变是变革的先导。人本思想、多中心理念、有限政府理念、法治理念、协同理念对于传统政府理念来说是全新的理念。它需要清除官本位思想;需要破除政府中心主义和行政傲慢;[7]需要政府走下神坛,放弃对市场、对社会根深蒂固的不信任;需要政府少一点长官意志,多一点法治观念;需要政府放弃自恃凌驾于社会之上的心态,学会与他人分享治权。可是,对于地方政府来说,这并不是件容易的事。长期的中央集权、封建文化传统、单一制的国家结构、计划经济体制等,使得政府习惯于以自我为中心,并热衷于替民做主和发号施令。然而,理念是根本性的,理念决定行动,理念落后是我国目前社会管理所有问题的源头。例如,缺少人本思想的经济发展就会“见物不见人”;“以GDP为本”和“以政绩为本”必然造成资源浪费和环境破坏;更为重要的是,缺少人本思想,经济发展就会迷失方向,弱势群体的利益很难得到保障,社会发展成果难以惠及全体民众,以致于社会不公导致政府合法性受到质疑,干群矛盾突出。所以,解决这些问题必须从源头开始。党的十八届三中全会开始使用“社会治理”新概念,标志着新理念从顶层开始确立。地方政府社会治理理念的转变必将随之展开。

与国内其他地方相似,黄岛区长期以来存在着社会治理理念落后和唯经济至上的倾向,致使全区出现:经济发展快,社会治理相对薄弱;城市建设快,城市管理工作相对薄弱;社会管理任务增长快,基层基础工作相对薄弱;市场主体增长快,企业监管相对薄弱,即“四强四弱”问题。2012年9月30日,国务院正式批复同意,原青岛市黄岛区与县级胶南市合并,设立新的青岛市黄岛区。2014年6月3日,经国务院批复同意设立的青岛西海岸新区,是全国第九个国家级新区,与黄岛区“一套机构,两块牌子”,包括黄岛区全部行政区域。作为第九个国家级新区,青岛西海岸新区承载着国家赋予的历史使命,是全国改革创新的试验田。2014年新区获批全国社区治理和服务创新实验区。对于新区而言无论从肩负改革创新使命还是落实国家治理现代化战略,推动改革均义不容辞。

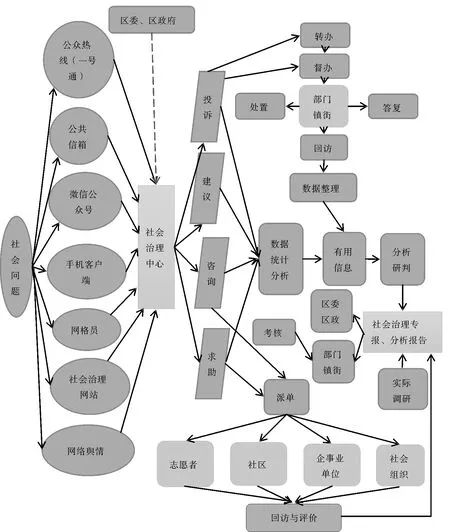

改革始于内心,观念转变是改革的始点。黄岛区政府首先致力于三个转变:工作理念从“管理”向“治理”转变;工作指导思想从重发展、轻治理向经济发展与社会治理并重转变;街镇工作重心从抓经济发展向抓社会治理转变。而成立黄岛区社会治理中心是落实三个转变的抓手。青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心成立于2014年。2015年10月,新区成立公众投诉受理处置指挥中心,将分散于政府各部门的政务热线、民生在线、数字化城管、区长信箱、行风热线等职能划归区中心统一管理,与社会治理中心合署办公,实行两块牌子,一套人马,为正处级事业单位,由区委区政府主要领导分管,下设公众热线服务中心和7个科室。作为专司社会治理部门,社会治理中心在黄岛区社会治理网络中起着重要桥梁和纽带作用(如图1所示),负责贯彻落实区委区政府关于社会治理工作的各项部署,制定全区社会治理工作规划,并组织落实;负责统筹、协调、指导、监督和考核部门镇街社会治理工作;负责公众投诉事项、巡查上报事项受理、转办和指挥调度,对处置事项的跟踪、督查和考核;负责大数据的分析研判,为区委区政府决策提供参考;负责社会治理宣传推广,引导群团、社会组织、公众参与社会治理等工作。

图1 黄岛区社会治理网络

黄岛区成立社会治理中心将“管理”向“治理”转变落到实处。改革开放以来的很长一段时间,我国政府经济职能淹没了社会职能,或者说社会管理只是经济职能的附属品,然而,企图以经济的高速增长来掩盖社会问题必将事与愿违,社会问题和社会矛盾终将井喷式爆发。社会公共事务多样性和复杂性日益增加,使之逐渐超越了政府经济职能所及的范围,社会管理职能迟早会从中分离出来。从趋势上看,重视和加强社会管理是顺应经济社会发展的客观要求,但是,加强社会管理与加强政府社会管理并不是一回事,如果将加强社会管理等同于加强政府社会管理,那么一定会出现问题。实践中,恰恰就存在着这样误区,认为加强社会管理就是加强政府社会管理职能,结果是,社会管理变成了政府一家的事,于是政府越管越多,但社会问题却剪不断、理还乱。究其原因,政府包揽了太多的社会管理事务。从社会管理到社会治理,除理念变化外,明显的变化在于治理主体、途径、方式等方面的重大变化。在社会治理中,应对公共问题和处理公共事务不再是政府一家的事;而治理途径主要依赖参与和合作共治;协商、谈判和伙伴关系是解决公共问题和处理公共事务的主要方式。黄岛区社会治理中心作为社会治理的中枢和重要节点,使得“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的多元共治的社会治理网络得以形成。社会治理的整个流程,从信息收集、事项受理、转办、处置,到督查和考核,通过治理中心这个平台,将部门镇街、企事业单位、社会组织、社区(管区)和公众结成一张有机网络,同时借助于互联网技术,真正实现了从单向管理转向双向互动,从线下转向线上线下融合,从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。

成立社会治理中心,还引致了政府社会治理角色的重新定位。在多元社会治理体系中,政府首要的角色变化是由管控者变为参与者,这不仅意味着,地方政府在社会治理体系中不再是唯一的治理主体,除政府之外,还包括社会组织、企业和公民个人等治理主体;更为重要的是,参与者角色还意味着,地方政府在社会治理体系中的地位发生了根本性的变化,政府不再是治理体系中唯一的主宰者和权威中心,在整个社会治理过程中不再是自上而下地发号施令,而是随处可见的多元主体间的协商共事。

此外,成立社会治理中心,使得黄岛区社会治理整合机制得以形成,通过对政府内部的整合,以及各治理主体间的整合,一定程度上解决了社会治理的碎片化问题。

三、部门整合:黄岛区社会治理政府协同机制创新

十八届三中全会以后,全国各地选起了社会治理创新热潮。黄岛新区政府针对社会治理政府部门碎片化问题,率先以治理中心为平台推动协同机制创新。

(一)构建大信息系统

信息采集、分析研判和处理是社会治理的前提。而此前,黄岛新区此项工作是在区、镇街、社(管)区,以及相关职能部门分散进行,彼此封闭、沟通不畅,“信息孤岛”问题突出。对此,黄岛新区政府首先整合区级治安、城管、安监和信访信息平台,打破内部“柏林墙”,实现四家信息互通、共享。在此基础上设立区社会治理综合信息指挥中心。同时在区、镇街和管区建立三级互联互通的社会治理综合信息平台,构建起“社区报信息、街镇管处置、区里总调度”的社会治理框架。其次,将分散在旅游、环保、城建、城管、规划、民政、交通、海渔、文化、卫生计生、国土房管等18个部门的投诉热线归并成一号通“67712345”,成立公众投诉受理处置指挥中心,并与黄岛新区社会治理中心合署办公,24小时接受群众咨询、投诉、建议、求助、举报,第一时间知晓社情民意。第三,在全区范围内构筑无缝隙人工信息“地网”。新区按照“街巷定界、规模适度、无缝拼接、相对稳定”的原则,将全区精细划分161个管区、1333个网格。在每个网格至少配备5名网格员,全面负责网格内矛盾隐患排查、基本信息搜集、问题处置核实等工作,实现了“网中有格、格中有人、人在格上、事在网中”的全天候、无缝隙巡查和上报。第四,建设智能巡查的“天网”。黄岛新区依托智慧城市技术,借助视频监控、遥感航拍、大数据分析等信息化手段,整合了社会治安、安全生产、森林防火、城市防汛等4000多路视频监控资源,搭建全覆盖“天网”工程,实时获取、处理各类信息。此外,新区还通过网络舆情、市民手机客户端、微信公众号等方式采集社会治理信息。

(二)职能转变与职能整合并举

镇街是政府社会治理的前沿,从管理到治理,必须转变街镇政府职能。新区批复之前,黄岛区镇街政府承担着繁重的招商引资的任务,仅2010年,原黄岛区实际利用外资5.63亿美元,其中街道完成3.66亿,占65%。[8]自2014年经国务院批准成立新区后,新区将原有15个功能区整合为现有的9大功能区,将全区12个街道、10个镇、5个经济园区调整优化为12个街道、10个镇、4个经济园区(其中两个园区参照街道管理),同时对功能区和镇街角色进行重新定位,并进行了事权划分,初步形成功能区管“吃饭”(招商引资与经济发展),镇街管“睡觉”(社会治理与公共服务)的格局。另一方面,将镇街区分为城市街道和城乡街道两种类型,并在功能定位上和绩效考核上区别对待,取消城市街道招商引资职能及经济考核指标,使其承担基层建设、社会治理、公共服务、发展保障四项职能,初步实现城市街道职能从管理向治理转变;而城乡街道仍保留部分发展经济的职能。

部门职能整合是社会治理的必然要求,为此,黄岛新区政府进行了积极的探索。首先整合的是区直职能部门的信息管理职能,成立社会治理信息中心,尤其是归并区18家部门投诉热线,成立区公众投诉受理处置指挥中心,统筹处置全区社会治理信息。通过信息管理职能整合,较大程度上根治了部门间“信息孤岛”问题。其次整合的是区直职能部门社会治理决策、监督和考核职能。之前,区直社会治理部门,由于集社会治理决策、执行、监督、考核等职能于一身,因而难免出现各自为战、协调困难和推诿扯皮等问题。成立社会治理中心之后,实现了决策、监督和考核与执行相分离,由治理中心统一履行社会治理决策、监督和考核职能,统筹指挥、调度和督办社会治理事项,而职能部门保留执行权。由此在一定程度上解决了社会治理面临的种种问题。

街道职能转变后的机构重组也是黄岛新区政府创新的重要举措。街道作为区政府的派出机关,职能转变之前基本是按“四办一所八中心”来设置,即行政科室4个、事业科室9个,其中,经济贸易办公室、投资服务中心、经管统计审计中心等经济管理科室承担着招商引资的任务,职能转变之后,这些科室便失去了存在的必要,而城市管理、公共服务和公共安全等职能需要相应的科室来承担。通过改革,黄岛新区街道设置“四办八中心”,新设立基层组织建设办公室和社会治理办公室,撤销经济贸易办公室、投资服务中心、农业服务中心三个科室,整合设置安全监管中心、城市管理中心、公共服务中心、发展保障中心、平安建设中心等八家事业单位。机构重组之后,由社会治理办公室负责统筹协调街道社会治理体系运行,指挥、调度、督办有关社会治理事项,由八中心具体执行。通过事权划分和职能整合,理顺了四站八中心间的关系,明确了各自的职责范围,为街道顺利开展社会治理工作提供了体制保障。

(三)构建首单负责制和监督考核的部门协调机制

职能转变与整合之后,便是协调机制创新,以解决区直部门之间、区直部门与街道之间协调配合的问题。首单负责制是解决区直部门协调的重要机制。基层社会治理千头万绪,治理事项经常会牵涉到多部门,为了避免推诿和扯皮问题,由区指挥中心先就可能牵涉多部门的具体治理事项进行初步研判,之后,指定事项处置牵头和协办部门,接单后的部门不得以任何理由推诿扯皮,必须在第一时间处置。建立严格的监督考核和责任追究机制。指挥中心对自己指定的社会治理事项全程跟踪、督查、考核,并与部门绩效和领导职务升迁挂钩,对不服从调度、互相推诿扯皮,以及处置过程中弄虚作假、敷衍塞责,导致公众合理诉求无法第一时间解决的,将按照有关规定,由区纪检监察机关介入进行严格的责任追究,并报组织人事部门备案。首单负责制大大降低了区直部门协调成本。

区直部门与街道之间的协调机制创新,包括区直职能部门派驻街道机构与街道的协调机制、区直部门与街道的责任与协调机制两方面内容。前者,经过一段试点,对职能部门派驻街道的机构,例如,综合执法中队,实行“区属、街管、街用”的管理模式;后者,包括责任机制和协调机制两块内容。责任机制方面,实行职能部门职责下沉街道准入制度,杜绝职能部门随意向街道转移法定职责的做法,如果确实需要,经区委同意,并坚持人、财、物同步划转的原则,确保权责对等。协调机制方面,建立职能部门与街道干部交流机制,加大区直职能部门中层干部下沉街道的力度,并对下沉人员实行双重管理,街道拥有对双重管理人员的考核权和干部使用建议权。通过协调机制创新,一定程度上降低了双方协调的难度,提高了社会治理效率。

四、悬而未决的问题:未来的挑战

纵观黄岛新区社会治理创新,始终离不开社会会治理中心这个平台,社会治理中心在此过程中发挥着重要作用。黄岛新区社会治理中心是由区委区政府决定成立,由区政法委常务副书记兼任中心主任的正处级事业单位。从长远来看,社会治理中心的法律地位问题将会成为未来社会治理创新的最大挑战。成立社会治理中心依据的是党的十八届三中全会《决定》的要求,“坚持源头治理,标本兼治、重在治本,以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台,及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。”目前还没有宪法和法律依据,社会治理中心的性质、地位、权力、责任范围没有明确规定。受地方组织法和编制的限制,社会治理中心按事业单位设置,并非政府部门。从法理上说,治理中心不拥有法定的行政职权,只能依靠授权取得某项行政职权。通过平级的事业单位推动政府部门协同治理,显然权威性十分有限。现在之所以能够正常开展工作,主要靠的是区委区政府的重视和中心主要负责人的“面子”和个人魅力,因而,可持续性存在不确定性,存在“人‘亡’政息”的风险。

作为专司社会治理的部门,黄岛新区社会治理中心在实际运作过程中,面临一些现实难题。对上,上级政府机关并没有设置社会治理中心对口部门,因而缺少来自上级的专业指导;对下,社会治理中心在街道缺少落地的“腿”,目前在街道设置的社会治理办公室,属于行政科室,与治理中心没有隶属关系,治理中心在开展工作中常因体制不畅而导致困难重重。此外,社会治理内容庞杂,千头万绪,治理中心由于缺少制度化的事权范围,结果大包大揽,不堪重负,不利于专业化管理。

到目前为止,政府仍延续着传统官僚制结构,社会治理尽管强调协同共治,但在政府部门之间的自愿合作的情形很难自动发生,权威主义、级别观念根深蒂固,再加上长期职能部门化产生的利益部门化,仅从部门利益出发,会更加大部门合作的难度。就目前的情况来看,推动部门间协同合作,权威仍起着最重要作用。就黄岛新区社会治理中心此而言,未来一段时间内,提升社会治理中心的权威性,是发挥社会会治理中心整合功能的关键。首先,从级别来看,由正处级事业单位来推动同级别的政府部门协同合作,权威性显然是不够的,可行的办法是不改变中心事业单位性质的情况下,提高治理中心级别,至少要提高半个或一个级别,治理中心主任应由区委常委的副厅或正厅级政府官员兼任。同时,为了更好地促进职能部门参与社会治理和部门之间的协同合作,可尝试设立社会治理中心委员会,成员由中心主任、副主任、相关职能部门主要负责人(处长)组成。 其次,通过增加由社会治理中心支配的社会治理专项资金规模来提高社会治理中心的权威性。由社会治理中心根据各职能部门参与社会治理的情况,拨付专项资金,以激励部门参与社会治理的积极性。 此外,还可以通过增加社会治理中心在部门绩效考核和人事任免过程中的话语权和权重,来提升治理中心的权威性。

[1]拉塞尔·M·林登.无缝隙政府:公共部门再造指南[M].汪大海,等译,北京:中国人民大学出版社,2002.

[2]戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府企业家精神如何改革着公共部门[M].周敦仁,等译,上海:上海译文出版社,2006.

[3]傅雨飞.整体政府实践与大部门制改革:契合与差异的比较[J].当代世界与社会主义,2013(3):176-179.

[4]朱光磊,张志红.职责同构批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2005(1):101-112.

[5]彭彦强.中国式联邦主义及其争论与启示[J].山东科技大学学报(社会科学版),2009(3):47-53.

[6]王莹,马斌.无缝隙政府理论与政府再造[J].电子科技大学学报(社会科学版),2003(2):9-13.

[7]张康之.论主体多元化条件下的社会治理[J].中国人民大学学报,2014(2):2-13.

[8]民政部门户网站.街道体制改革的“黄岛故事”[EB/OL].[2017-08-11].http://www.mca.gov.cn/article/yw/jczqhsqjs/xzjs/sjts/201603.shtml.

ConstructionofGovernmentCoordinationMechanisminSocialGovernanceInnovation:ExperiencesofHuangdaoDistrict

FEI Guang sheng1,LI Yan1,XI Yasheng2

(1.CollegeofHumanitiesandLaw,ShandongUniversityofScienceandTechnology,Qingdao266590,China; 2.SocialGovernanceResearchCenterofHuangdaoDistrict,Qingdao266590,China)

From social management to social governance, the government still needs to play an important role. On the other hand, there are many “Berlin walls”, making it to face the“ fragmentation” dilemma, e.g. fragmented public service, administrative inefficiency and repeated construction, mutual seal and prevarication. In this regard, Huangdao district government of Qingdao takes the lead in establishing the social governance center,and has made fruitful exploration in the aspects of information system building, function transformation and integration, coordination mechanism construction.

social governance; coordination mechanism;Huangdao district

D630

A

1008-7699(2017)06-0092-08

2017-09-02

黄岛区社会治理中心委托项目“黄岛区社会治理现代化体系构建与创新研究”

费广胜(1965—),男,安微肥西人,山东科技大学文法学院副教授,硕士生导师,博士.

(责任编辑:魏霄)